她用相机“抓住”芝加哥

文/纸 月 图/李 鹏

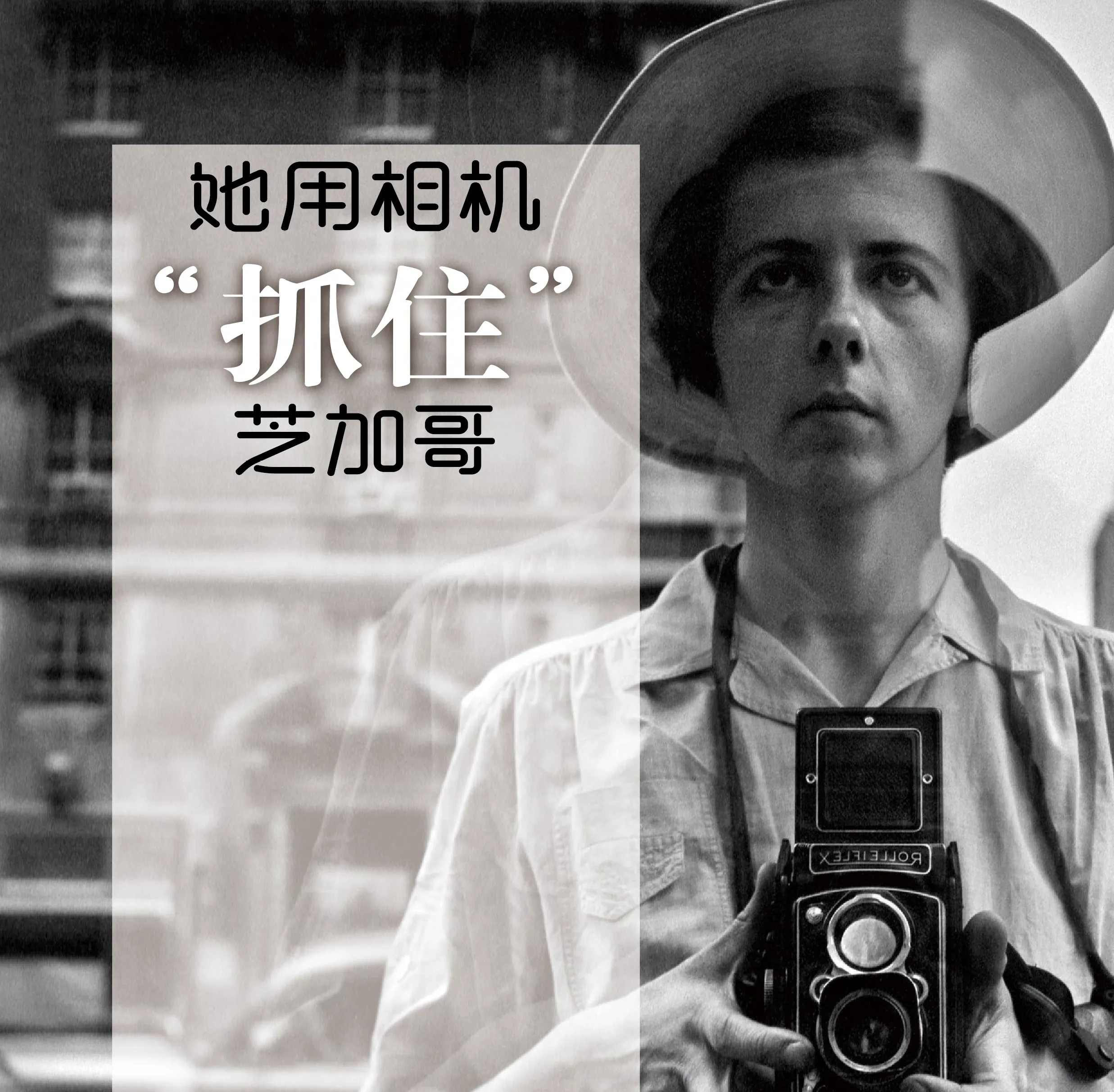

2010年,美国芝加哥的一家艺术馆开办了一场摄影作品展,就此,一个名叫薇薇安·迈尔的摄影师一炮而红,从寂寂无名一举成为美国当代最具知名度的摄影师之一。但遗憾的是,现在我们只能从她的自拍中看到她时而孤独、时而调皮的样子。

箱 子

2007年,一个叫约翰·马卢夫的电影导演为了收集旧照片,从家门口的拍卖行淘回一箱无人认领的旧底片。透过光,底片上映出芝加哥二十世纪末的街头景象,底片的主人便是薇薇安。

约翰冲洗了部分照片,他发现这些照片的取景角度、画面构图、光影层次无不彰显着摄影师过人的才华。接下来的两年,约翰陆续从拍卖行或私人手中买下薇薇安其他的箱子,底片收集了很多,可薇薇安到底是何方神圣依然无从知晓。

2009年,约翰终于从网络搜索到“薇薇安·迈尔”的相关信息,那是一条讣告——薇薇安去世了。不久,约翰就从某个箱子里发现了一个神秘的地址,便顺着这条“蛛丝”,开始了对薇薇安身份的追寻。

◎ 令人印象深刻的芝加哥街拍

囤积狂

这个世界真的有太多“意想不到”:约翰本以为薇薇安是一名报社记者或职业摄影师,想不到她做了一辈子的全职保姆,本以为自己买下的数万张底片已经是薇薇安的全部家当了,想不到这只是她私人物品的冰山一角。

薇薇安留下的箱子多到连一间仓库都塞不下。箱子里除了底片和未冲洗的胶卷,还有难以计数的物品,比如车票、支票、信件、优惠券、衣帽、鞋子、磁带,甚至某个胶卷盒里还藏着一颗牙齿……

通过“仓鼠”薇薇安留下的物品,约翰找到了更多跟她有关的线索。随着约翰采访的人(大多是薇薇安曾经的雇主)逐渐增多,薇薇安的神秘身份终于浮出水面。

请问这里是薇薇安的家吗?

啊?!

你是指薇薇安·迈尔吗?她曾经是我们家的保姆。

◎ 薇薇安的“藏品”

门 锁

薇薇安·迈尔在美国出生,在法国长大。1951年,她回到美国纽约,1953年开始拿起相机拍照,走遍了纽约的大街小巷。1956年,她来到芝加哥,而后从事保姆的工作长达四十年。

这几乎是人们能挖到的关于薇薇安的全部信息了。薇薇安总是“三缄其口”,从不向别人讲述自己的往事,以至于四十年来,她的雇主、她看护过的孩子等和她关系最密切的人,没有一个人相信她是无师自通的摄影师。

薇薇安一生没有结婚生子,她只是带着自己的一堆箱子从一个家庭搬到另一个家庭。也许她觉得自己很适合保姆的工作,这样她既能获得不菲的报酬、固定的住所、闲暇的时间、外出的机会,还能每天与孩子相处,保持轻松愉快的心情。

请您在我的房门上加一把锁。

啊……可以的。

并且您和家人务必不要进入我的房间好吗?

你、你、你打算干什么???

街头的历史

她明明那么有才华,为什么不昭告天下呢?

你不必为薇薇安扼腕叹息,因为这是她在权衡工作与爱好后做出的决定,而且她对此无比坚定。每次她带着雇主家的孩子上街时,都会挎上自己心爱的相机,捕捉她认为值得记录的瞬间,据统计,她拍摄的照片超过了十万张。

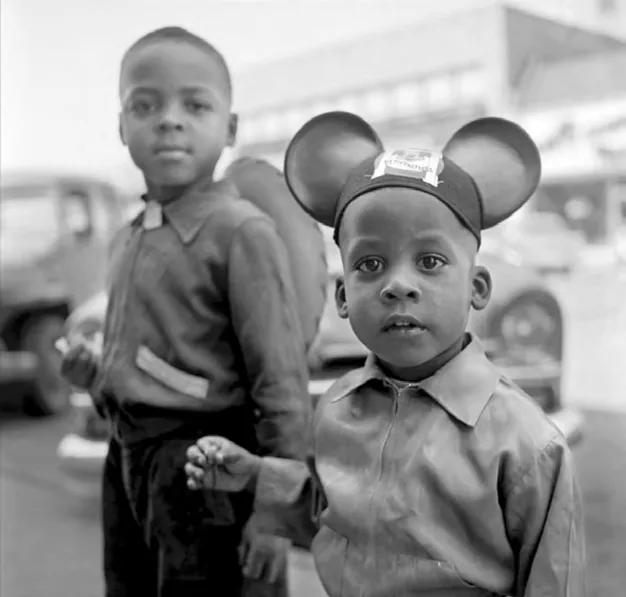

在数码拍照技术还没被发明出来的年代,每一次快门的按动都是对摄影师能力的考验,而薇薇安极少浪费胶卷,她把镜头对准日常生活,以独特的视角和构图抓住欣赏者的眼睛,冲洗出的照片几乎张张都是精品。

她的作品表现了形形色色的人:打瞌睡的报刊亭老板、穿着讲究的贵妇、正在哭泣的孩子、正在给儿子清理鞋底的爸爸、被扔进垃圾桶的布娃娃……

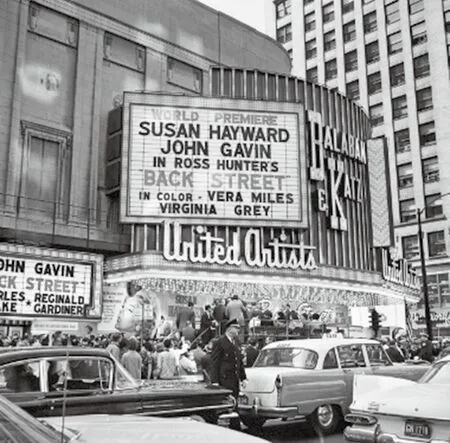

她的镜头中记录着城市风貌:来往的行人、被拆毁的大楼、拥堵的繁华街区、意外事故、集会游行……

薇薇安用十年时间将镜头对准芝加哥街头,她还像记者一样追踪一些重大新闻事件,在没有获得任何资助的情况下,薇薇安所有的拍摄都是自费完成,以自己一生的爱好,以自己的摄影家之魂,凝练成一部“芝加哥当代图像史”。

但是,在认识薇薇安的人们的口中,“古怪”是出现频率最高的形容词,难道真实的薇薇安比我们刚才描述的还要怪吗?让我们下期继续了解她。