广西与云南两地香茅草含量测定及清除自由基能力的研究

梁 芳,叶绘晟,龚志强*,杨力龙,蒙田秀

(广西中医药大学 a.赛恩斯新医药学院,中国 南宁 530222;b.第一附属医院,中国 南宁 530023)

香茅草为禾本科香茅属植物香茅[Cymbopogoncitratus(DC.) Stapf]的全草,又名柠檬草、柠檬香茅等,其味甘、辛、性温,具有祛风通络、温中止痛等功效[1],主治风寒感冒、脘腹冷痛和胃通气[2]。主要分布于热带亚热带地区,在印度、菲律宾、马来西亚等东南亚国家有悠久的栽培历史,我国主产于广东、台湾、广西、贵州、云南等省区,是非常重要的草本香料[3,4]。

目前,对香茅草的文献研究主要集中在挥发油化学成分分析[5-9],含量测定也以挥发油为主[10-12],鲜有对香茅全草的含量测定报道[13]。香茅草挥发油主要含有柠檬醛、月桂烯和香叶醇等。现代药理研究表明香茅草具有抗菌、抗氧化、免疫调节、肿瘤抑制、镇痛抗炎等[14-18]多种药理活性。本文采用HPLC法对香茅草主要成分柠檬醛、香叶醇进行含量测定,并采用DPPH·法测定广西、云南两地香茅草清除自由基的能力,为香茅草的资源开发利用及质量控制提供实验依据。

1 仪器和试药

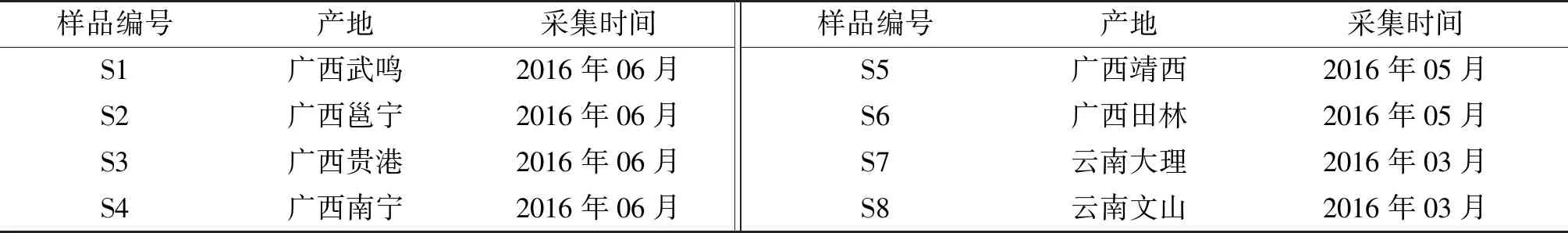

Agilent 1200高效液相色谱仪和DAD检测器(美国安捷伦科技有限公司);KQ-100DE型数控超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司);XS105DU电子分析天平(梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司);LG16-W台式高速离心机(北京京立离心机有限公司);HH-S4数显恒温水浴锅 (金坛市医疗仪器厂); AFZ-1001U艾科浦超纯水系统(重庆颐洋企业发展有限公司);乙腈(批号:13025006,色谱纯,美国天地试剂公司);甲醇(批号:13026008,色谱纯,美国天地试剂公司),娃哈哈纯净水,其他试剂为分析纯;柠檬醛对照品由Heidrich博士提供,含量为99.0%(批号:90921),香叶醇对照品(批号:1354702,Sigma公司,含量测定用),香茅草药材采自不同地区(见表1),经广西中医药大学赛恩斯新医药学院谢丽莎主任药师鉴定为禾本科植物香茅Cymbopogoncitratus(DC.) Stapf的全草。

表1 香茅草药材信息

2 方法与结果

2.1 柠檬醛、香叶醇的HPLC含量测定

2.1.1 色谱条件 Xtimate C18(4.6 mm×250 mm×5 μm);流动相:0.5%磷酸水溶液(A)-乙腈(B)梯度洗脱(0→13 min,B:10%→35%),流速0.8 mL·min-1,柱温:30 ℃;检测波长:226 nm;进样量:10 μL。对照品及样品色谱图见图1,理论塔板数按柠檬醛峰计算不低于4 000,分离度大于1.5。

图1 对照品(A)与供试品(B)溶液的HPLC色谱图

2.1.2 对照品溶液制备 分别精密称取柠檬醛、香叶醇对照品5.38及2.06 mg,置于25 mL容量瓶中,用适量甲醇溶解并稀释至刻度,制成柠檬醛、香叶醇质量浓度分别为0.215 2及0.082 4 g·L-1的混合对照品储备液。

2.1.3 供试品溶液的制备 取香茅草药材粉末约2 g,精密称定,置于50 mL具塞锥形瓶中,精密加入甲醇20 mL,静置30 min,超声提取30 min,过滤,滤液60 ℃水浴蒸干,用适量的甲醇溶解,定容至25 mL容量瓶中,高速离心机(10 000 r·min-1)离心10 min,取上清液,过0.45 μm微孔滤膜,即得。

2.1.4 线性关系考察 分别精密量取混合对照品溶液1.0,2.0,4.0,6.0,8.0,10.0 mL至10 mL容量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,制得系列对照品溶液。以进样质量浓度(mg·L-1)为横坐标X,峰面积为纵坐标Y,分别绘制标准曲线并进行回归计算,结果柠檬醛、香叶醇的回归方程分别为Y=24.637X-434.46(R=0.999 1)和Y=6.273 3X+26.926(R=0.999 0),表明柠檬醛、香叶醇进样质量浓度分别在21.52~215.2及8.24~82.4 mg·L-1范围呈良好的线性关系。

2.1.5 精密度试验 精密量取柠檬醛、香叶醇混合对照品溶液,连续进样6次,分别测定峰面积,结果柠檬醛、香叶醇峰面积RSD值分别为1.73%及1.03%,表明仪器精密度良好。

2.1.6 稳定性试验 精密称取同一供试品溶液(S2号广西邕宁),室温下放置,分别于0,2,4,6,8,12 h测定,结果柠檬醛、香叶醇峰面积的RSD值分别为1.91%及1.21%,表明供试品溶液在12 h内稳定。

2.1.7 重复性试验 取同一批次(S2号广西邕宁)香茅草药材6份,每份约2 g,精密称定,按“2.1.3”供试品溶液制备项下方法操作,分别测定,计算柠檬醛、香叶醇平均含量分别为1.335及0.202 mg·g-1,其RSD值分别为1.32%及0.98%,表明该方法重复性良好。

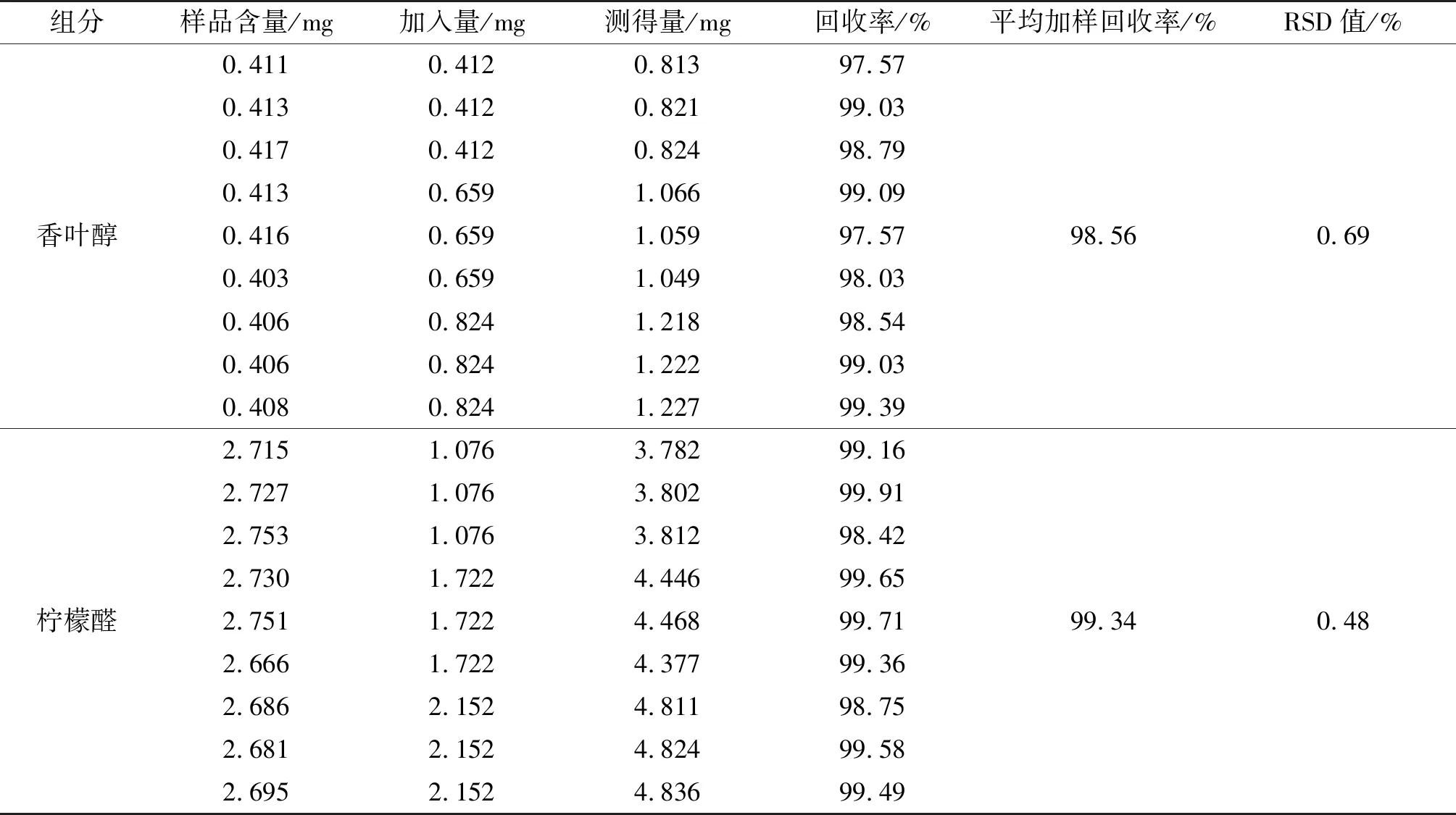

2.1.8 回收率试验 取已知含量的香茅草药材(S2号广西邕宁)9份,每份约2 g,精密称定,分别加入柠檬醛、香叶醇对照品溶液适量,按照“2.1.3”供试品溶液制备项下方法操作,分别测定,计算柠檬醛、香叶醇加样回收率分别为99.34%及98.56%,RSD值分别为0.48%及0.69%,结果见表2,表明该方法的回收率良好。

表2 加样回收率实验结果(n=9)

2.1.9 样品测定 分别取10批不同产地的香茅草样品约2 g,精密称定,按“2.1.3”供试品溶液制备项下方法操作,在上述色谱条件下进行分析。测定结果见表3,对照品及样品色谱图见图1。

表3 不同产地香茅草柠檬醛、香叶醇含量测定结果(n=3)

2.2 不同产地香茅草清除自由基作用的研究

2.2.1 供试品溶液制备 分别称取香茅草药材2 g,置于50 mL具塞锥形瓶中,精密加入甲醇20 mL,静置30 min,超声提取30 min,过滤,滤液高速离心机(10 000 r·min-1)离心10 min,取上清液,60 ℃水浴蒸干,用适量的甲醇定容至25 mL容量瓶中,制成供试品溶液(1 mL相当于原药材0.08 g)。

2.2.2 清除自由基作用的研究 采用(DPPH·自由基法)[19,20],DPPH·是一种稳定的自由基,乙醇溶液呈紫色,在515 nm处有一强吸收峰。在相同体积的反应体系(5 mL 95%乙醇,5 mL 0.2 mmol·L-1DPPH·,pH=8.2)中加入不同浓度的香茅草供试液(0,0.1,0.2,0.4,0.6,0.8 g·L-1),药液浓度为0时即为空白对照组,并以纯水为比色时调零的参比,在25 ℃水浴反应30 min后于515 nm处测定吸光度,平行样3个,测定完求平均值,计算自由基清除率和IC50值。

自由基清除率=[1-A1/A0] ×100%。

式中A0为未加试样的DPPH·在515 nm处的吸光度,A1为供试品溶液与DPPH·反应后的515 nm处的吸光度。清除50%自由基时样品浓度(IC50值)的计算,绘制DPPH·自由基清除率对供试品溶液浓度曲线,通过线性回归分析可以得到回归方程,根据回归方程可计算出DPPH·自由基清除率为50%时所需的样品浓度,即IC50值。

2.2.3 不同产地香茅草清除DPPH·自由基的能力 按“2.2.2”方法测定不同产地香茅草供试液对DPPH·自由基清除率如图2,根据萃取组分对DPPH·自由基清除率拟合出回归方程与所得IC50值,如表4所示。由图2可以看出,各产地香茅草甲醇提取物对DPPH·均具有一定清除作用,在一定浓度范围内清除能力与浓度呈正相关,由表4可以得出,不同产地香茅草醇提物均有清除自由基活性,不同产地香茅草醇提物的IC50值(g·L-1)各有差异,但是差异不大,其中最小为广西武鸣产香茅草,最大为云南文山产香茅草。

表4 不同产地香茅草对DPPH·的清除活性的回归方程和IC50值(x±s)

图2 不同产地香茅草醇提物对DPPH·的清除作用

3 结论

(1)香茅草含有大量的挥发性成分,国内外文献主要以研究香茅草挥发油成分为主,对香茅草的含量测定也以气相色谱质谱联用较多,文献表明柠檬醛、香叶醇均为香茅草挥发性成分中含量较高的成分,柠檬醛具有抗真菌、抗氧化、抗病毒、免疫调节等[21]多种药理活性,香叶醇可用于平喘和抗过敏[22],选择柠檬醛和香叶醇作为香茅草质量控制的指标成分具有很好的代表性。

(2)HPLC含量测定结果表明,各产地香茅草中柠檬醛含量均较高,柠檬醛具有顺反两种异构体,反式是香叶醛(α-柠檬醛),顺式为橙花醛(β-柠檬醛),参考文献[23,24]方法,优化流动相梯度洗脱,香叶醛和橙花醛在 HPLC色谱图谱中分离度良好,其中柠檬醛、香叶醇含量差异均不明显,样品采收的时间、存储方式对檬醛、香叶醇含量均有影响。

(3)1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH·)是一种氮原子桥上带有不配对单电子的稳定的自由基,在515 nm有最大吸收[25],目前,DPPH·自由基法是国际上较为公认的抗氧化活性测定方法,可简便、快捷地开展天然物质的抗氧化活性评价[26]。本实验以体外DPPH·法考察不同产地香茅草甲醇提取物清除自由基的活性。结果表明,各产地香茅草醇提物都具有清除DPPH·自由基的能力,且清除能力呈明显的量效关系,与文献[27,28]报道的香茅油及挥发性成分清除自由基活性一致。其中广西5个产地香茅草醇提物相对云南2个产地的香茅草醇提物清除DPPH·自由基的能力较强,原因可能是云南2个产地的香茅草均为采购的干草,具体采收时间不确定,经过一段时间的贮存对其挥发性成分和清除DPPH·自由基的能力都有一定影响,而广西武鸣、邕宁、贵港、南宁四地的均为鲜品采收阴干处理,广西靖西、田林两地香茅草购买的是干品,对其清除DPPH·自由基的能力也有一定的影响。

(4)香茅草清除自由基能力主要为含有双键的不饱和萜类挥发性成分,云、桂两地香茅草中柠檬醛、香叶醇的含量与其清除DPPH·自由基的能力无明显线性相关,表明香茅草的抗氧化能力还依赖其余多种萜类及萜烯类成分的协同作用。