喀斯特石漠化地区野生饲用灌木、半灌木资源及其开发利用

熊康宁,陈 磊,汤小朋

(1.贵州师范大学喀斯特研究院,贵州 贵阳 550001;2. 国家石漠化防治工程技术研究中心,贵州 贵阳 550001)

由于受地理位置的局限性和区域性、气候变化的多样性和不稳定性、地质构造运动的复杂性和剧烈性、土壤的贫瘠性和侵蚀性以及人类社会经济活动对森林和草地生态系统的破坏等多种综合因素的影响,喀斯特石漠化地区成为我国生态环境脆弱、水土流失剧烈、石漠化最为严重的区域之一[1-2]。为改善喀斯特生态系统的经济功能,有效缓解石漠化进程及人地矛盾,加快推进林业、草地生态系统建设是喀斯特地区有效遏制生态退化的重要途径[3-4]。近年来贵州省积极响应国家“十三五”规划全面实施退耕还林还草战略,草地畜牧业建设在精准扶贫、生态恢复、产业链优化的道路上积极探索创新,生态环境恢复和石漠化治理成效显著。

然而,喀斯特石漠化地区受到人工建植草地面积有限、经营管理水平及水肥耦合要求等限制性因素,草地生产性能不稳、退化快、恢复慢,饲用草地的生态防护功能下降,饲草资源缺乏。“养禽养畜”仅依赖人工草地建植无法满足规模化、集约化、系统化的生态畜牧业发展及石漠化治理需求[5]。精饲料、蛋白饲料、绿色饲料短缺及总量不足的供求关系现象,在生境脆弱的喀斯特地区更为甚之,饲草、饲粮资源紧缺给该区生态畜牧业转型升级带来难题。此外,山羊、牛、马、驴等家畜对灌木有着自然习性的喜食性。喀斯特地区野生饲用灌木资源充裕,但有效的开发性、利用性滞后。因此,有效合理利用资源储量丰富的野生灌木等非常规饲用资源的潜在价值显得愈发紧迫。通过有针对性的深入挖掘喀斯特地区野生饲用灌木资源及其利用价值,分析饲用灌木开发利用存在的问题及对策,拓宽饲用资源渠道,为喀斯特地区生态畜牧业进展和生态经济建设提供借鉴。

1 野生灌木、半灌木饲料的特点

野生饲用灌木、半灌木资源营养物质含量丰富,具有极强的抗寒性、耐贫瘠性、耐旱性等抗逆特性,且生物产量丰富、利用周期较长、青绿期长,饲用灌木林的产量基于同等面积比草本植物高3~4倍[6]。在喀斯特石漠化地区天然林和人工林面积广泛,灌木资源占有率优势明显,灌木地上生物量丰富,依托适宜的平茬、抚育、管理等技术手段可使灌木枝条增产增收,提高生物质资源储量,野生饲用灌木植物资源在喀斯特地区开发潜力巨大、市场可观,可实现生态经济建设和广辟饲用资源的双赢。

野生饲用灌木植物根蘖、萌生速率较快,枝叶产量高,与草本植物相比耐啃食、耐刈割、耐践踏、耐放牧,砍伐、放牧后再生成林的能力极强。嫩枝嫩叶适口性好、营养丰富,在冬春枯草季节为家畜提供粗饲料营养保障,且常绿灌木四季都能为家畜放牧提供服务,饲用价值与重要性更大。灌木林是喀斯特石漠化地区脆弱生态环境的重要改良植被,其价值主要体现在改良土壤、水土保持、环境改良、抗逆性、生态适应性等方面,同时可用作生物围栏材料。世界上部分GDP高的国家把灌木植物资源视作“绿色黄金”[7]。

2 喀斯特石漠化地区野生饲用灌木、半灌木资源

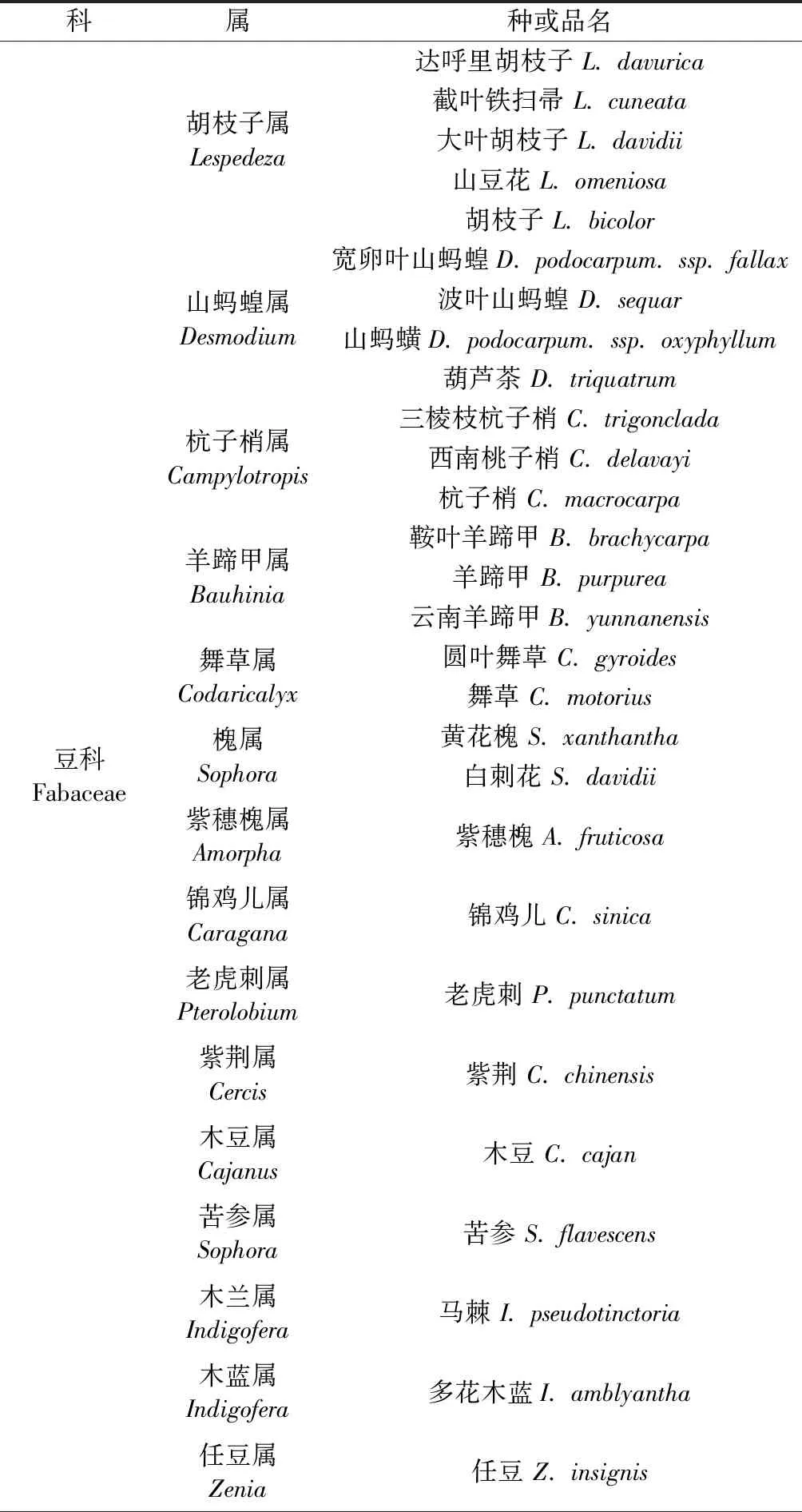

我国灌木、半灌木资源种类繁多、储量丰富,南北方均有野生灌木分布。灌木植物主要集中分布于干旱、半干旱区域的丘陵、沙漠、荒漠地带,基于各地不同的气候条件与地理环境,灌木类资源不尽相同。如:内蒙古人工建植灌木以沙柳、柠条、羊柴、沙鞭为主;陕西重视发展柠条、紫穗槐、羊柴;山西重点推广柠条、沙棘;新疆着重发展木地肤、优苔菜;宁夏及甘肃大力推广梭梭、花棒、沙篙。喀斯特地区主要区域性植被有:亚热带常绿阔叶林带、云贵高原半湿润常绿阔叶林带、贵州高原湿润常绿阔叶林带,野生饲用灌木资源面积分布广泛、种类丰富[8-10]。贵州是中国南方喀斯特地区的核心区,是国家“十三五”规划石漠化治理的典型性、代表性关键示范区。贵州省地势西高东低,位于云贵高原大斜坡地带,亚热带湿润季风气候年降水量1100~1300 mm,年均温15℃,年相对湿度>70%,平均海拔1100 m。独特的地势与气候因素造就了贵州琳琅满目的灌木资源,天然草地灌木资源约有32科、164属、406种,优良野生饲用灌木主要有12科、32属、60种,贵州豆科饲用灌木主要分布于海拔150~2900 m的山坡、灌丛[11]。罗天琼等人依据喀斯特气候生境相近原理从广西、云南等地引进优良饲用灌木,如:银合欢、木豆、多花木兰、羽叶决明,并在热量较好的贵州南部及西南部地区推广利用[12]。

表1 喀斯特石漠化地区野生饲用灌木、半灌木资源

续表1 喀斯特石漠化地区野生饲用灌木、半灌木资源

续表1 喀斯特石漠化地区野生饲用灌木、半灌木资源

注:数据来源于《Flora of China》、《贵州饲用植物彩色图谱》和贵州、广西、云南植物志等。

Note:Data from the “Flora of China”,“ The color atlas of Guizhou forage plants” and “Flora of Guizhou”,“ Flora of Guangxi” and “Flora of Yunnan”.

3 野生灌木、半灌木饲用植物的价值

3.1 营养价值

喀斯特石漠化地区饲用灌木及半灌木(野生种、栽培种)植物资源具有:适口性好、适生性强、抗逆性强、生物量高、营养物质含量丰富等特征,牛、羊、猪等家畜对灌木枝叶的喜食性较高,尤其是山羊的全部日粮中灌木的嫩枝嫩叶采食量可占据50%~80%[13]。饲用灌木、半灌木植物富含粗纤维、粗脂肪、粗蛋白、维生素、矿物质、氨基酸、胡萝卜素等营养元素。王政宇基于9种灌木叶片营养成分及适口性的分析,提出灌木叶片富含高蛋白可作为日粮添加剂[14]。与部分灌木植物相比,豆科牧草的营养成分则相形见绌,如:牛枝子、冷蒿、伏地肤、驼绒藜等与禾本科的羊草相比,其蛋白质含量明显占优[15]。字学娟对18种热带乔灌木的粗脂肪EE、粗蛋白CP、干物质DM、酸性洗涤剂ADF、中性洗涤剂NDF、有机物、总能的营养成分及其动态变化进行研究[16],结果表明:热带乔灌木CP、EE及总能含量高,ADF、NDF含量适中,营养价值及开发利用价值较高。喀斯特石漠化地区岩溶地貌发育完善,钙质土壤、酸性土壤镶嵌交错分布,水、岩、土中钙离子含量丰富,野生灌木植物CaP含量充足。

3.2 饲用价值

常绿野生饲用灌木植物在传统畜牧业中扮演着重要角色,灌木植物的饲用价值最终表现在其营养成分经家畜消化、吸收、转化带来的生长效果,家畜的体重变化是最直观性的表现。饲喂家畜日粮中营养成分的消化利用率与饲喂价值成正比。反刍动物由于其特殊的瘤胃结构及消化特性,需在其日粮中添加适宜比例的粗饲料。李爱华等在枯草期140 d通过饲喂柠条草粉对滩羊进行补饲实验,与放牧组相比,柠条组增重150.0%,胴体质量、净肉质量、屠宰率、净肉率分别增加34.9%、41.7%、11.3%、16.5%[17]。饲用灌木还广泛应用于兔、鸭、鸡、猪等单胃动物的饲喂,灌木饲料富含粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、矿物质、维生素、总能,可提高家畜肠胃蠕动能力,消化机能改善则生产性能提高。石传林等在肉兔日粮中添加10%的紫穗槐叶粉,发现肉兔采食量几乎没变,但对增重却有显著效益[18]。邵淑丽等在鸡的日粮中添加沙棘嫩枝叶,发现蛋白质利用率提高6.82%,鸡增重5.5%,鸡肉中蛋白质、氨基酸含量提高,肉质改善且机体免疫力增强[19]。吴志勇等在肉鸭日粮中添加营养期刈割的胡枝子粉,结果表明可替代10%的日粮[20]。崔茂忠等在猪日粮中添加5%的柠条粉代替麸皮,肉质不变但增重性能良好[21]。喀斯特石漠化地区丰富的饲用灌木,饲用价值及开发为优质草料的潜力巨大。

3.3 药用价值

喀斯特地区大多野生灌木植物嫩枝叶富含黄酮类、生物碱类、糖苷类、酚类、抗生素、维生素、酶、微量元素、甾醇等宝贵药用化学物质及营养物质,部分灌木籽实、枝叶富含的营养物质对家畜及人的健康生长具有重要意义。如:构树、葫芦茶、银合欢、锦鸡儿、盐肤木、火棘、连翘、白刺花、刺梨、蔷薇、山樱桃、南天竹等药用灌木,有清热除湿、通经活络、止咳平喘、杀虫防腐、活血祛风等重要药用功能。据《本草纲目》详细记载,构树种子、根、茎、叶、皮及白色乳汁均可入药,梁桂荣等对构树果实、根、皮、叶子、及乳汁药理和临床作用进行了综述[22]。卞美广等基于达克宁软膏与自制构树软膏用于临床皮疹治疗对比实验[23],结果表明自制构树软膏与达克宁软膏的治疗率平分秋色,分别为76.67%、80%,并未见任何副作用,其药用价值可见一斑。汪敬富用构树果实(楮实子)、泽兰、黑料豆等制作成兰豆护肝颗粒,具有抗纤维化、保肝降酶功能[24]。野生灌木植物具有药用、材用、饲用等多重开发潜力,刺梨及无籽刺梨还是喀斯特石漠化地区特色扶贫产业生态经济型植物。

3.4 生态价值

世界喀斯特面积约为5.1亿km2,占全球总面积的10%[25-26],中国南方喀斯特地区面积超过55万km2,该区受印度洋亚热带湿润季风气候、地质地貌、人类社会经济活动等多因素共同作用下,水土流失严峻、植被覆盖率低、基岩裸露、生态脆弱。喀斯特地貌的极端发育滞缓了生态经济及草地畜牧业的发展,通过对喀斯特石漠化治理区野生灌木植物通过保护性开发利用,可以有效解决冬春季节禁牧舍饲家畜饲料匮乏难题,为畜牧业实现现代化、规模化、集约化经营提供支持与保障。灌木林是石漠化区改善生态环境的重要优良植被,其生态价值集中体现在改良土壤、涵养水源、固碳释氧、防水固土、抗逆性、生态适应性等方面[27-28]。如:刺梨、构树、多花木兰、胡枝子、紫穗槐等灌木植物枝叶茂密、根系发达、盖度大,能有效截留雨水,降低土壤冲刷侵蚀度。拓宽饲用灌木资源渠道既可缓解草原压力、保持水土、修复退化草原生态系统,还可促进生态平衡,缓解旱枯季节及灾年饲草、饲粮供给不平衡问题,促进农村经济结构调整、生产生活方式优化、农牧民增产增收,实现区域生态效益及经济效益的可持续发展。

4 喀斯特地区野生饲用灌木资源开发利用存在的问题及对策

4.1 饲用灌木自身营养物质存在缺陷,探寻科学高效的技术手段将抗营养因子控制在临界范围

饲用灌木中含有的抗营养因子是生物学特性复杂的化学成分,基于物理及化学的负面效应,饲用灌木在家畜养殖业领域并未实现广泛推广、应用。抗营养因子酚类物质中包括皂素、木质素、生物碱、酚醛树脂、草酸盐、单宁等,其含量失调会直接影响家畜采食量及健康生长,容易诱发牲畜疾病,其作用集中体现在蛋白质利用率、消化率、矿物质溶解率、适口性、采食量等都降低。文亦芾等基于不同生育期豆科饲用灌木(山蚂蝗、假大青蓝、假木豆、木豆、银合欢、多花木兰)酚类化合物含量研究显示,当单宁含量达20 mg/g干物质时,饲料出现不良味觉,显著降低食草动物采食量,当缩合单宁含量均55 mg/g时,如不控制日粮添加比例,则采食量减少[29]。因此,深入分析灌木饲料中抗营养因子的含量、作用及动态变化,探寻科学高效的技术手段将抗营养因子控制在临界范围的任务愈发急迫。减少饲用灌木中抗营养因子的技术手段包括:①完善人工脱毒的工艺流程及科研技术手段,对灌木饲料进行化学(氢氧化钠、氨水、生石灰等浸泡)及物理处理(冷、温水浸泡;沸水煮沸),能大幅度降低抗营养因子对家畜的毒害;②改良植物基因,优化灌木杂交品种,选育适生性强的灌木栽培,建立蛋白饲料基地,降低毒素含量;③基于先进生物科学技术在生产中添加酶制剂(植酸酶、微生物复合酶制剂)[30],使抗营养因子失去活性来缓解毒性;④采用加热、厌氧处理及机械方法在加工中减少抗营养因子的含量并破坏其结构,降低其对营养成分的作用。

4.2 饲用灌木生产加工技术工艺滞后且利用率低,改良加工调制技术实现灌木资源合理饲用

中国南方喀斯特石漠化地区生态畜牧业的发展必须依托强势的饲草、饲料补给作为物质保障,野生灌木、半灌木植物一般需经物理、化学、厌氧及微生物处理后才可被家畜利用。喀斯特石漠化地区关于灌木饲料的生产、加工技术起步较晚,科技水平有限,应用推广范围小,部分加工方式成本高、能耗大、甚至破坏了灌木的营养价值,灌木资源的潜在优势及经济价值并未得到深入挖掘。如在贵州花江-北盘江石漠化治理示范区,农户把构树叶作为饲养猪的青饲料来源之一,荨麻叶、盐肤木也用作家畜饲料,但缺乏科学的优化配置。当下国际上工业发达的国家对灌木、半灌木植物的加工处理方式主要有:制粒、叶粉、青贮、水贮、微贮发酵、热喷、发酵、蒸煮、盐浸、碱化、膨化、氨化、酸化等先进工艺加工技术[31]。政府、科研单位及相关农业部门应高度重视依托生物科学技术,加强对灌木植物草粉、搭配饲料、膨化饲料的改良加工调制,实现“以牧用木,以木带牧”的高效化、集约化、现代化的生态畜牧业发展模式。

4.3 日粮中灌木饲料适宜添加比不确定,应完善营养价值数据库,优化营养价值参照表

长期以来,中国南方喀斯特石漠化地区的畜牧业习惯依托牧草、粮食的转化来生产乳畜品,农牧民对野生灌木、半灌木植物的开发利用及其重要性认识不足,部分灌木的嫩枝叶甚至以废弃物形式被抛弃[32-33]。此外,由于灌木植物的品种、采收时间及部位、加工处理、贮藏形式及条件等多方面的差异性,导致灌木饲料营养组成失去平衡性、营养成分的差异失去稳定性。在家畜的日粮饲料中没有安全、可靠、合理高效的营养成分参照表为适宜添加比提供保障。野生灌木、半灌木饲料既可以代替部分常规饲料,还能节约农牧民饲料支出,增加经济收益。但基于经济效益、养殖效益良好的前提下,关于如何在反刍动物日粮中达成确切添加量的研究成果存在一定差异性。为此,政府可依托现有技术积极推进灌木资源饲用化,引导农牧民发展“林-草-畜”一体化的生态产业模式,加快脱贫攻坚步伐,必须深入探索对喀斯特石漠化地区野生灌木、半灌木植物资源的基础性研究,完善营养价值数据库,优化营养价值参照表。

5 讨论与展望

伴随喀斯特石漠化地区生态畜牧业规模化的发展,饲料需求增加、供给失衡,人畜争粮的矛盾愈演愈烈,常规饲料价格上涨,野生灌木、半灌木资源的开发利用需求愈发迫切[34-35]。基于喀斯特地区不同石漠化等级生态环境背景,应因地制宜,掌握并尊重野生灌木、半灌木植物资源的生长发育规律。通过“灌-草-畜”一体化模式,结合喀斯特石漠化地区野生灌木、半灌木抗逆性、适生性强的优势特性,适时适量刈割饲用灌木植物与科学安排轮伐期相结合,提高对灌木饲料的采集、加工、贮藏等技术工艺,加强对野生灌木、半灌木的综合开发利用及集约化经营。

我国林业发展已实现由单一的木材生产向以森林多目标培育、多功能利用、生态建设为主的过渡。野生灌木、半灌木饲用资源的综合开发利用是有效缓解喀斯特石漠化地区林粮、林牧争地的有效途径之一,也是推动精准扶贫、脱贫攻坚,建设发展生态扶贫产业的有效途径,能带动广大农牧民脱贫。灌木、半灌木的人工建植缓解了草地载畜压力、拓宽了冬春季饲料来源、可固碳释氧及防水保土。通过对灌木、半灌木植物的多功能利用,既改善了集约化经营程度,又增加了单位面积的经济效益,且拓宽了土地边际生产力的渠道。野生灌木、半灌木饲用植物的综合开发利用兼具生态、经济、社会效益,深入挖掘饲用灌木林的利用方式、利用价值具有极强的重要性、紧迫性。此外,加强喀斯特石漠化地区野生饲用灌木、半灌木资源的综合开发、营养价值、饲喂效果的深入研究,不仅具有重要的理论意义,且对喀斯特石漠化地区脱贫攻坚、生态经济建设、畜牧业发展、石漠化治理具有重要作用。

————水溶蚀岩石的奇观