坏朋友老王乐队

孙凌宇

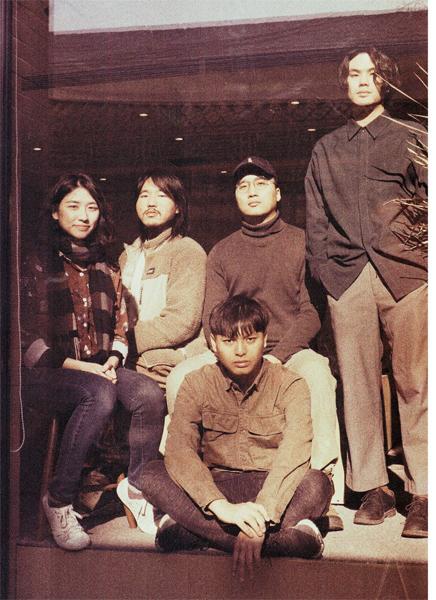

2019年12月5日,拍摄于北京,前排:主唱张立长,后排左起:大提琴手绍佳莹、吉他手童伟硕、鼓手冯会元、贝斯手廖洁民 图/本刊记者 姜晓明

2月28日,徐佳莹在《歌手·当打之年》第四期上凭借翻唱《我还年轻 我还年轻》夺冠,使得这首已发表两年多的歌曲及其原唱老王乐队再次得到热切关注。乐队上一次蹿红,还要追溯到当当创始人李国庆“摔杯事件”后在朋友圈里对这首歌的分享。

去年12月,老王乐队来北京巡演后的第二天,我们在东直门附近一间新开的旅店见面。旅店和春风习习书店合作,大堂一侧是整片的阅读空间,我们坐在摆放其中的U形沙发上,晒着从身旁两扇玻璃窗透过的太阳。

几个小时前,他们在五棵松的Mao Livehouse结束了此次巡演最后一站,一群人去School玩到凌晨3点,跟酒吧里一半的人称兄道弟,事后感叹充分感受了到北京人的热情。负责他们行程的巡演主办方街声的工作人员小维对他们第二天上午能否准点出现实在没有信心,临时商量将原定10点半的采访往后推延了半小时。

聊到他们新专辑《吾日三省吾身》的名字来自《论语》时,原本没睡好的团员们可能更加犯困了。他们都来自台湾,小学五六年级开始就被要求背诵《论语》——五十则,厚厚一本,在之后的几年时间里频繁地出现在考试中,日复一日,成了台湾学生枯燥而难忘的共同记忆。乐队上一张EP《吾十有五而志于学》的名字同样取材于此,封面上画着一个木偶般面无表情埋头写作业的女学生,身上插着几根细线,既像是在输液也如同被操控,英文名“stolen childhood”則暴露了心声。

有人凹进沙发无精打采地嘟囔“(都是些)没什么用的东西,好像很有道理,但其实都是干话(台湾近几年流行的词,指没什么营养的话)”,另外有人立马打圆场,“还是有点用啦,就像网上那些心灵鸡汤,你想要它有道理,它就有道理。”

“有没有你们发自内心认同的呢?”

“有啊,”贝斯手廖洁民挺直坐在中间,兴致最高地抢答,“比如学如逆水行舟,不进则退。”他旁边的主唱张立长悠悠探出脑袋,用与唱歌时截然不同的尖细声音补充,“晒太阳,会很热”……所有人哈哈哈哈笑成一团。

气氛轻松些后,洁民也开起玩笑,揶揄坐在最左边的大提琴手,“背《论语》是我们台湾学生共同的经历,但佳莹她们学音乐的就没有,她们比较高贵。”佳莹是团里唯一的女生,被捉弄后柔声反击,“没有啦,我们也会背啦”,转头向我告状:“他们现在讲的就是干话,无关痛痒的废话。”

我还年轻 我还年轻

看着他们嬉笑打闹,我很快就明白了经纪人培华的心情。培华只比他们大两岁,但常常感觉自己像家长一样带着这群“孩子”。她在台北最大的Livehouse(Legacy)打过四五年工,去年1月份从公关公司离职,趁30岁之前申请到了打工度假签,去澳洲后没多久接到老王乐队的远洋电话,希望她来担任他们的经纪人。培华以为他们开玩笑,让他们认真考虑对经纪人的需求,再看自己是否符合。

团员们真的一五一十写下来:一,要有责任心;二,要有爱;三,对外给别人的感觉要非常老王,有些时候经纪人需要展现气势,但老王很柔软,他们希望对接人要表里如一,哪怕拒绝演出,也要真诚地解释拒绝的原因是什么;四,能够带着大家往前,比如参加一些大的音乐节;最后,要看彼此相处是否愉快,他们很在乎氛围的和谐,但又不希望经纪人一味地赞美,也要指出不足。

结果证明培华很适合这个工作。一方面,她对他们有慈爱的关怀,“就像带孩子,每场演出完,正面、负面的歌迷反馈都要传达,他们很容易沮丧,所以不可以伤透他们的心”;同时又很有原则,在她的“调教”下,老王乐队一改不守时的风格,“通告别人说提早半小时,我们一定提早一小时。”

在培华心中,他们是“可爱的、积极的、勇敢的16岁,还有很多勇于冒险的精神”。现实生活中,乐队里的四名男生2013年就进了大学,他们苦笑着回忆,“2017年佳莹进团时她大二、我们大四,两年多过去了,我们现在还是大四。”

四个人默契地都选择了延期毕业,理由无外乎想在顺从家人的期待安稳工作之前,再“拼拼看这个乐团”。理应毕业那年,应着政治大学金旋奖“枉少年”的主题,看着周边同学们毕业求职、即将面对社会的迷茫,张立长写下了后来广为流传的《我还年轻 我还年轻》。

他与洁民、鼓手冯会元都在台湾政治大学念书,陈绮贞、苏打绿等音乐人也曾是这里的学生。学校的音乐氛围还不错,主办的金旋奖是全台历史最悠久的校园民歌比赛(至今已近四十年)。会元身形魁梧,神情冷酷,说冷笑话时也面不改色,将金旋奖解释为“黄金猎犬旋转跳跃奖”。

历经几次大陆选秀节目上的翻唱,《我还年轻 我还年轻》成了老王乐队知名度最高的作品。如今在百度打出“给我”两个字,自动下拉词条第一个仍然是歌词里的“给我一瓶酒再给我一支烟”。许多人意气风发地唱出下一句“说走就走/我有的是时间”,以为时间真的用不完、未来无限。但立长更多想表达的是“枉少年”那种蹉跎青春的感觉,讽喻这一代年轻人的迷茫。就像如今他看似呼吁“吾日三省吾身”,也并非因为身边人果真善于自省,有感而发,而是他们总是悔改又重蹈覆辙的往复姿态。

音乐博主耳帝评价这首歌,“台湾青年用‘我还年轻来催眠自己,作为虚度光阴、轻浮混日的借口。”台湾乐评人马世芳每个学期都会在台科大开一门课,课上会让同学们写一篇有关“最能代表我们世代的一首歌”的报告,两年前已经成为了总篇数排名第一的歌手。

新专辑里,这种情绪继续蔓延,学法律的洁民说,台湾律师每年的录取率在7%左右,即便考上了也不一定就能去事务所工作,公务员很多职位也都是两三千人争一两个。“大家不知道自己能否找到工作,找到了也怕以后工作会不见,会没有钱。”于是他们在《垂钓》里唱,“干涸的河流拥挤的舟/无知的人们垂钓的钩”,正是这个岛屿上经济现状与年轻人的写照。

因着其对年轻人情绪的准确捕捉,台湾公共电视台前来合作,希望老王乐队用他们敏锐的视角写一首“2020青春练习曲”,替17-20岁的青少年抒发心声,唱出他们面临的压力与困扰。

台团浪潮

大环境也曾令老王乐队的成员们丧气,但挣扎一番后还是决定要去做自己喜欢的事情。坚持的动力很大程度上来自于“现在做音乐,比较有信心”,他们坦言落日飞车、茄子蛋等前辈开创了一个好的环境,让他们受到一点激励、感到比较安心,同时也清醒地认识到这些近几年来在大陆走红的台湾乐团“大部分都拼了很多年”,“他们底蕴比较深厚,是无法复制的,因为复制的就不是原创的东西,就没有效果。”

据“湾湾独立音乐速报”报道,2019年共有约85组来自台湾的独立音乐人/乐团来到大陆演出,比上一年略有上升(2018年约80组)。草东没有派对、落日飞车、茄子蛋、老王乐队、Deca Joins等来自海峡对岸的乐队已然成了大陆音乐节上的熟悉面孔。其中,演出场数最多的Deca Joins,达到48场。

上述好几支乐队,比如草东,2012年便成立,但是直到2017年,他们在第28届金曲奖上力压五月天夺得包括最佳乐团在内的三项大奖,再加上华晨宇在《歌手》上翻唱了他们的代表作《山海》后,才逐渐被大陆观众熟知。

此后,台团大规模“登陆”。但台湾独立乐队的这一波新浪潮,从十几年前就已萌芽。2007年,台湾文化部門出台了“硬地”音乐推广补助案,决定每年出钱出力支持独立音乐发展,还设置了金音奖,用来鼓励年轻音乐人创作。

去年11月,老王乐队拿到了台湾文化局的流行音乐产业行销推广补助,他们用这笔钱做了三场小型活动,在台中他们放自己喜欢的歌曲,在高雄他们挑出自己喜欢的菜在曾记热炒店请乐迷吃了一顿饭,在台北他们应和新专辑《吾日三省吾身》的主题,让几十位乐迷把自己做过最坏的事写在纸条上,再抽取一些在台上念出来分享。

我说要是你们来反省,会在纸条上写些什么呢?佳莹涨红着脸,鼓足了勇气向我们吐露,她曾偷偷在日记本上写过讨厌的人的脏话。其余的人分享的也多是学生时代的恶作剧,比如下雨天把同学推进沙坑,或是趁雨停后狂踹大树,好让站在树下刚把伞收起来的人们出其不意地被淋湿。立长像个小老头,世故地摇摇头,说“我做过太多坏事了”。

老王乐队一共五个人,曾有人问,如果把你们具像化成一个人,是怎么样的人?他们给出的答案是,“你和他有着非同一般千丝万缕的关联,但很后悔当初和他做朋友。”举例说明的话,就是那种“半夜两点把你房门踹开,喊你起床打麻将的坏朋友!”

如果不幸结识了这样的朋友,中学时,你的名字也许会被写进100万字的修真小说(结合了古代仙侠、近代武侠小说甚至科幻穿越),化身主角在同学之间传阅。到了大学,你深陷感情纠葛,最后一无所获,你的室友目睹这一切,决意写首歌来安慰你,他将失意地躺在床上茫然看着窗外太阳的你描绘成“像个植物人一样”,替你哀嚎“曾经的女人啊/你在哪里”,紧接着回答“旁边是隔壁老王”。

这首《曾经的女人啊你在哪里你在哪里》是乐队主唱及词作者张立长四年前写的,乐队也是在那年搭成雏形,有队员受歌词启发,随口一提,队名就在一次比赛前仓促定了下来。老王乐队很调皮,队如其名地“不怀好意”(乐队名字的英文为Your Woman Sleep With Others),以至于有时的无意为之也会被当成恶作剧。新专辑巡演成都站,有男生事先跟他们说会在当晚告白,队员们在后台商量,“怎么办,我们哪首歌听起来都不像是祝福的。”最后当男生递出玫瑰时,台上响起了《枯萎的玫瑰》。

台下接受采访,他们也是不遗余力地互相拆台。吉他手童伟硕提到他住在台大和政大之间的山上,其他团员交头接耳,窃声争论那究竟是嬉皮和文青聚集的蟾蜍山,还是蟾蜍山背面的山;他说自己比较喜欢大自然,抽空就会去山上——立马有人抬头插话:修炼!

伟硕平日很努力,一有时间就鼓动团员们用各种方式锻炼手指的基本功,身边没有吉他,就用手指在手臂上练习“爬格子”,锻炼每根手指的力道。说到这,立长又来劲了,开始兴高采烈地插科打诨,介绍自己高中时收到一本少林寺的书,他照着书练,一开始扶着墙壁,后来倾斜越来越多后,能直接用手指撑着地板做俯卧撑!

比起这个,他自称常常为了吃柿饼而开车到台北邻近城市的故事则靠谱得多,他回忆道:“苗栗跟新竹中间的公路景色蛮好的,车也少,我会去那边飙车,放松一下,然后回台北。”他说话慢悠悠,声音又细又轻,很难想象他飙车时的情景,鼓手打趣解释:“他大概超过50就是飙车了,每天都在飙车。”

老王乐队成员在主唱张立长的住处前,身后即是 《他们在铁皮屋顶上奔跑》 中小偷逃亡时踩过的“铁皮屋” 图/受访者提供

烤鸭要一点一点品尝,跟音乐一样

做专辑以来,老王乐队的成员们整整半年没有打麻将。他们很痛苦。去年11月,好不容易做完专辑,抓紧时间打了两次,很快,又要开始准备全国巡演。到了南昌站,五个人看着旅馆里的电动麻将机,心生亲切,又没有时间正儿八经上场,只好反复地把牌按起来,再推进去,听到机器洗牌的声音,就很疗愈。

台湾乐队Hello Nico 的吉他手、也是老王乐队新专辑的制作人李咏恩跟他们一起参与巡演。作为前辈,“他在演奏和技巧上面,有很多独到见解,会帮我们分析下一场可以规避哪些问题”,更重要的是,“因为他是过来人,在这些城市跑了很多次演出,所以会告诉我们演出地点附近有什么好吃的。”

吃是大事。为期两周的巡演,从福州到北京,衣服从夏天穿到冬天,在重庆吃小面,在北京吃烤鸭,“烤鸭一定要吃到,不然不开心。”李咏恩凌晨三四点带他们去走洪崖洞,教他们拿筷子的姿势,叮嘱“吃烤鸭不要一口气吃光,要一点一点品尝鸭油,用心感受美的事物,跟音乐一样”。

到武汉站时,他们表演第一张EP的歌《稳定生活多美好 三年五年高普考》,获得了空前的欢呼和尖叫,有观众拿出一本《五年高考三年模拟》,被前排的人一把抢走并一页页撕碎,漫天纸屑中,留下微弱的呼声:“那是我的书,我还没看完……”

台湾地区的“高普考”相当于公务员考试,并不是高考;而老王写歌的时候也不知道这本流行于大陆的“魔鬼教材”,阴差阳错的几个文字组合却让两岸学子在这首歌下找到了共同的归属。

文化背景不一样,生活体验也不尽相同,就像我们无法瞬间听懂“干话”,听歌时难免也会产生误差。对于知音难觅,老王乐队倒是很释然,信奉“诠释权在听众手上”,“我们就是表达自己啊,没有刻意想让大家去理解。”

拿新专辑里《他们在铁皮屋顶上奔跑》这首歌来说,歌迷们听到密集的鼓点,感觉氛围紧张,像是在备考期间的创作,但其实来源于一件亲身经历的社会事件。

立长住处的对面搬来一对四五十岁的夫妻,他每天早上出门,夫妻俩都会倚着门热情打招呼:帅哥早安,今天下雨要带好伞哦;帅哥早起哦,辛苦了。这样的情形大概持續了一个月,直到在巡演路上接到室友电话,他才知道原来两人是逃犯。

他们偷偷撬开门住进了对面,清晨殷勤的问候是为了确认家里没人,方便偷东西和吸强力胶。被警察发现那天,他们从二楼纵身跳到后面的铁皮屋顶上。歌中从3分45秒开始,吉他声在耳机里不断在左右声道间交替,这是制作人李咏恩的突发奇想,带出犯人仓皇逃跑、警察分头包抄的画面感,他们笑称“我们是边跑边录的”。

一场逃亡也能成为戏谑的创作源头,这确实很“老王”。但背后的故事有没有人知道,相较之下并没有那么重要,对于这支年轻乐队而言,完成更多作品才是当务之急。谈到这个话题时,他们会收起嬉皮笑脸,透露出认真谦和的一面。他们拒绝了《乐队的夏天》第二季的邀请,原因是自认还没准备好,最起码得“出两三张专辑”。

“但九连真人获得的反响就挺好,他们当时的歌也很少。”

“每个人步调不一样,”立长顶着西瓜头,换上了班主任的严肃口吻,“就像班上有些同学,比较聪明,可以花比较少时间读书成绩就很好,但当你要花比较多时间才能成绩好的时候,就要多读书,不能说诶他这样子我也要这样子。”

听着一口软糯的台湾腔时,难免还是让人有些忍俊不禁。受万青、逃跑计划、宋冬野等内地音乐人影响,立长唱歌时和草东一样,满口北方腔,夹杂着儿化音,听不出任何破绽,这也令老王乐队一度被认为是来自大陆甚至是大西北的乐队。那晚在北京的演出现场,还有女歌迷听完立长说话后困惑地问同伴,他是哪里人啊,讲话有台湾腔。

忘了跟老王分享这个故事,我想他们一定会喜欢,大概还会开玩笑地回一句,我们是来自西北的啦。