乌雷:最自由最先锋的艺术家

梁辰

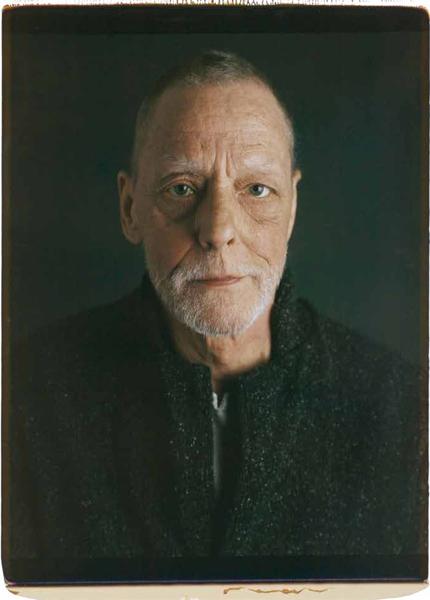

Sweet Water Salt Water, 2012, Original Polaroid, Polaroid StudioNew York, 70 x 55 cm ?the artist, courtesy of ULAY Foundation

女兒Luna记得儿时跟父亲乌雷(Ulay)在印度恒河边漫步,看到人们将洁白的单子覆盖在亲人的遗体上,周围摆满鲜花和焚香。乌雷告诉女儿,这就是人去世后的样子,美丽又安详。

当地时间3月2日,先锋艺术家乌雷因癌症治疗引起的并发症在睡梦中去世,享年76岁。

他曾经的恋人、合作伙伴、被誉为行为艺术之母的玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovi?) 第一时间在社交平台发文哀悼,“非常悲伤我的朋友和前合作伙伴乌雷今天去世。他是一位杰出的艺术家,一个卓越的人,我们将深深地怀念他。”

代理乌雷作品的伦敦萨尔顿画廊老板理查德·萨尔顿(Richard Saltoun)说:“我们对乌雷的去世感到悲痛。乌雷有着最自由、先锋和叛逆的精神,他的作品在艺术史上是独一无二的。”

宝丽莱的开拓者

乌雷本名弗兰克·乌韦·莱西彭(Frank Uwe Laysiepen),1943年出生在德国索林根小镇的一个防空洞里。乌雷父亲参加过两次世界大战,在他15岁时去世,母亲则离家出走。乌雷十几岁就开始独立生活。身份问题是他的心结,贯穿了他的创作生涯,他想知道自己是谁,但没有人告诉他。

25岁时,乌雷来到阿姆斯特丹从事摄影工作,被聘为宝丽莱公司顾问,除获得免费的相机和底片外,也有了去伦敦、巴黎、罗马等城市拍摄官方照片的机会。

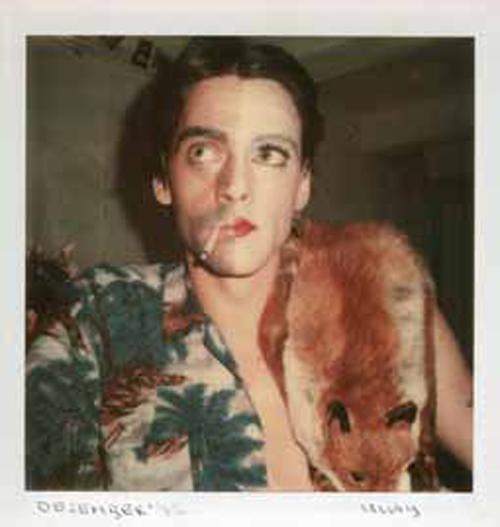

1970年代初,乌雷以摄影家的身份闻名。他首创了“表演摄影”这一艺术形式——用宝丽莱相机记录自己在相机面前的表演,通常他都穿着女装。乌雷喜欢宝丽莱相机的便携和快照风格,省却了暗房冲印的过程,这也意味着他可以拍摄更多私密的、实验性的照片。

他开始拍摄阿姆斯特丹街头被社会抛弃的边缘人:无家可归者、瘾君子、妓女和异装癖者。他被这些跟自己经历相似的人吸引,开始了对自我身份的探索。

在此期间,乌雷拍摄了数百幅宝丽莱自拍照。他将身体一分为二,一边保持男性形象,一边通过化妆——发型、着装和佩戴首饰,变身为女性。1974年,这些半男半女的自拍照在名为《Renais Sense》(重生)的展览上展出时,震惊了艺术界。艺术评论家称,它们在拍摄方式和主题上都开创了一种崭新的方法。乌雷在用影像探索自我身份的同时,也展开了对于社会建构中性别问题的思考。

乌雷的另一个关于影像的展览Fototot(1976)也很有影响。他制作了九张没有使用定影液的大幅照片,挂在画廊里。画廊里光线很暗,只有两盏黄绿色的灯引导观众进入。观众全部入场后,乌雷打开顶灯,观众在很短的时间内看到照片中渐渐消退的影像,直到照片完全变黑。乌雷拍下了观众的反应。他用这种方式阐释了消逝的意义。

国际著名行为艺术策展人、红砖美术馆高级策展人、资深研究员乔纳斯·斯坦普(Jonas Stampe)近年来一直研究乌雷及其艺术创作,他认为,乌雷的作品从一开始就具有开拓性、实验性和创造性。“他一直在寻求创新,与他同时代的人明显不同。”

Ulay, S'he, 1973-74, Original Auto-Polaroid, type 107,8.5cm x 10.8 cm ?the artist, courtesy of ULAY Foundation

Ulay, S'he, 1973-1974, Original Auto-Polaroid, type SX70, 7.9cm x 7cm ?the artist, courtesy of ULAY Foundation

Ulay, White mask, 1973-74, Series of 7 original Auto-Polaroids, type 108, 8.5cm x 10cm ?the artist, courtesy ofULAY Foundation

11.30+11.30

完成了一系列宝丽莱摄影后,乌雷得出结论,“摄影只能停留在事物的表面,要寻找专属于自己的基因密码,就必须超越表面,进入皮肤。” 乌雷开始在创作中切割和刺穿自己的身体,挑战肉体的极限。他用宝丽莱相机记录自己被切开的腹部,将镶嵌着珠宝的廉价飞机胸针别在裸露的胸前,血沿着他的身体流淌。

关于疼痛,乌雷在一次采访中说,“人们总是带着怜悯来问‘你伤到自己了吗?你觉得疼吗之类的问题,但你知道,疼痛是不存在的。”他后来的伴侣、合作者阿布拉莫维奇对疼痛的感受则更直观,“就好像做手术,他们给你切了个口,但同时,这个手术是有好处的。当我到达极限时,我就感觉充满了活力。”

两个无惧疼痛的行为艺术家在1975年相遇了。相同的家庭背景,又命中注定般出生在同一个日期——11月30日,他们被对方深深吸引,最终走到一起。此后的12年里,这对亲密恋人激发着彼此的灵感,共同创造了一系列探讨性别意义和时空观念的行为艺术作品,开启了属于他们共有的创作巅峰。

乌雷希望将当代艺术、种族和社会问题带入行为艺术。最激进的作品之一是《挑衅,与艺术的违法接触》(Irritation. There is a Criminal Touch to Art,1976)。艺术家从柏林新国家美术馆偷走了希特勒最喜欢的画作——德国浪漫主义画家卡尔·施皮茨维格(Carl Spitzweg)的油画《贫困的诗人》(The Poor Poet),按照事先安排,带着画跑进一个封闭社区,将这幅珍贵画作悬挂在一户土耳其移民的家中。阿布拉莫维奇用相机记录了新恋人的这场行为艺术,整个过程使她感到刺激。这是两人的首度合作。

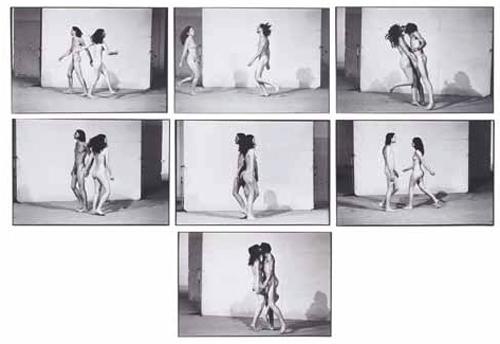

Relation in Space, 1976. Gelatin silver print, in seven parts.?ULAY. Courtesy of ULAY Foundation and Richard Saltoun Gallery, London

在接下來的合作中,他们或赤身裸体,跑向对方直到将对方撞倒在地(《空间中的关系》,1976);或背对背将彼此的头发互相缠绕,静坐 17 个小时(《时间中的关系》,1977);或面对面跪下,以凶猛的方式拍打对方的脸(《光/暗》,1977);又或是阿布拉莫维奇握弓,乌雷向后倾斜,以身体重力将弓拉满,箭头对准她的胸部。只要手指松开,就会杀死她(《静止的能量》,1980)。

他们用自己的身体,将性别的差异和男女之间情感的平衡与冲突表现得淋漓尽致。“我从不排练表演,”乌雷在一次采访中说。“这与自发性有关——没有规则,没有时间限制,没有替代。”

为了实现创作的自由,他们决定回归最基本的物质水平,退了公寓,买了一辆雪铁龙篷车当作移动的家,开始了为期三年的流浪生活。乌雷把它漆成黑色,他们一边开车周游欧洲,一边创作行为艺术。计划购买这辆篷车时,两人就起草了一个宣言,他们称之为艺术核心:

没有固定的居住地点。

永远在运转。

直接联系。

本地关系。

自我选择。

超越极限。

挑战风险。

移动的能量。

分手与重逢

乔纳斯·斯坦普认为,乌雷和阿布拉莫维奇的行为艺术“擅长用极简的形式诠释富有深度的内涵,如两性关系、人的生存和死亡”,因此在当代艺术史上独树一帜。在这些作品中,《情人·长城》(The Lovers·The Great Wall,1988)无疑是重要的代表作,也是斯坦普最欣赏的当代艺术作品之一,“它涵盖了几乎所有艺术涉及的要素:爱情、戏剧、纪念性、极简主义、持续性、生活和变化”。2019年,他将《情人·长》第一次带到了中国,记录这件作品的双频道彩色影像和36幅照片在由他策划的名为“观看之道”的展览上亮相。

徒步长城的计划始于1983年,乌雷和阿布拉莫维奇被长城的神秘所吸引:能够最好地表现地球是件活物的建筑就是中国长城了。它就像一条神秘的龙,代表了两种自然元素——土地和天空——的统一。他们的设想是阿布拉莫维奇和乌雷分别从东部渤海之滨的山海关和西部的嘉峪关出发,一个向西,一个向东,并计划两人在中点相遇时举行婚礼。由于种种原因,这一项目五年后才正式启动,那时两人的关系已经出现变化。

1988年3月30日,两位艺术家终于开启了长城之旅,经过三个月的徒步,行程超过4000公里,最终他们在陕西二郎山会合。重聚时他们拥抱彼此,阿布拉莫维奇流下了眼泪,乌雷安慰她,“别哭,我们实现了那么多。”原本计划的婚礼变成以拥抱的方式结束12年的感情。

从此两人分道扬镳,在阿布拉莫维奇迎来第二阶段个人事业的辉煌时,乌雷“从艺术世界的雷达系统中彻底消失了”。两人再次同台,是在22年后的2010年。彼时,阿布拉莫维奇在纽约现代艺术博物馆MOMA表演了一场名为“艺术家在现场”(The Artist is Present)的展览——她静坐超过700个小时,与1500个陌生人对视,当乌雷出其不意地出现时,原本如雕塑般平静的阿布拉莫维奇泪流面目,两人当众握手言和。记录这次行为艺术的视频在社交网络上在很短时间里播放了百万次。

隐居的艺术家

长城项目后消失的乌雷回归了家庭。他于1988年12月在北京结婚,新娘是徒步长城时的中国翻译。次年,女儿Luna出生。他曾回忆陪伴女儿的时光,“我最大的幸福是在女儿出生后的最初四年能够陪伴她。每一天我都会对自己说,仔细听,现在你有了第二次学习什么是生活的机会。我把女儿当作老师。那段时间,我的事业并没有蒸蒸日上,但我觉得那不重要,家庭让我感到舒适放松。”

乌雷一家三口常常一起旅游,亚洲、非洲、美洲都留下了他们的足迹,那不是一般意义上的旅游,而是在真实的世界中去观察和发现。他们一起去迪士尼乐园、在印度经历了突如其来的洪水、在肯尼亚遭遇了抢劫,乌雷很欣慰小Luna是个冷静又从容的观察者。

不久,乌雷重返宝丽莱摄影。他的系列作品《柏林余像》(Berlin Afterimages, 1994-95)着眼于苏联解体后德国城市的边缘化个体和现实生活。他还尝试用大型宝丽莱相机拍摄与实物等大的巨型照片(Polargram)。

理查德·萨尔顿画廊从2018年开始代理乌雷的作品。次年1月,乌雷在画廊做了一场特殊的表演,那是他最后一次公开的现场表演。当时乌雷因为癌症而极度虚弱,差点取消了活动。但他还是尽力给到场的观众一次奇妙的体验。在表演中,整个房间变成暗房,乌雷以受折磨的侧卧姿势躺在一张大型感光相纸上,现场观众伸出双臂靠拢在他的四周。当相纸被曝光,画面上留下了乌雷的剪影和观众轮廓分明的手。最终的作品《Performing Light》(表演的光)是一场与实物等大的摄影表演,理查德·萨尔顿称它是“艺术家将毕生的专注——摄影和表演——做了完美的结合”。

理查德·萨尔顿画廊艺术总监 Niamh Coghlan评价,乌雷对摄影和宝丽莱这种介质的贡献是不可估量的。“作为在整个职业生涯中始终使用宝丽莱的少数艺术家之一,乌雷对这一介质的掌握无与伦比。他的巨型宝丽莱照片(约2.5米高)显示了他掌控大画幅拍摄的独特能力。”据理查德·萨尔顿介绍,乌雷的作品拥有强大的收藏基础,从美术馆到个人收藏家都对他的作品感兴趣,单幅价格从2000欧元到20万欧元不等。

当代艺术品收藏家、光社影像中心创始人王珺于2018年从德国的一家画廊收藏了乌雷和阿布拉莫维奇共同创作的巨型宝丽莱照片《星期二/星期六》。他认为影像艺术品的收藏价值应该从两个方面考量,一是物理意义上的稀缺性,二是精神层面的艺术价值。这幅创作于1986年的巨型照片无疑同时具备这两点——考虑到宝丽莱成像的不可复制性,这个系列中所有的照片都是唯一的,而且是由宝丽莱公司顶级科学家团队设计制造的全球最大的宝丽莱相机拍摄完成的;从艺术价值来说,这幅照片是两位艺术家将行为艺术的观念应用于影像的创造性实践,极具收藏价值。

Performing light, 2019. Gelatin silver print on Baryta paper.?ULAY. Courtesy of ULAY Foundation and Richard Saltoun Gallery, London

比起“明星艺术家”阿布拉莫维奇,单飞后的乌雷似乎没有再创巅峰,乔纳斯·斯坦普认为这与乌雷低调的性格有关,“他始终对艺术市场保持批判的立场。他选择了属于自己的成功模式,而不是屈从于社会。在事业和生活之间,他选择了后者。乌雷的作品将在艺术史上彰显其价值,他的商业价值也会在他去世后逐渐显现。作为一名艺术家,创造历史是头等大事,乌雷做到了,在和阿布拉莫维奇合作之前就做到了。”

乌雷在2019年的一次采访中谈到了自己性格中的“隐匿”性,他说,“大多数艺术家,一旦其风格得到认可,便会坚持下去。这对于公众、评论家、收藏家和市场而言,都更容易,也更方便。但我的雄心正好相反:每次我尝试新的事情时,都会选择不同的动机、不同的技术、不同的维度。如果我的作品是一致且连贯的,对我来说很无聊。同样的事,我不会做第二次。另一方面,我是一个隐居的艺术家,我做过很多别人不知道的事——他们之所以不知道是因为他们无权访问我的创作档案。是的,我是个隐居艺术家,但不是逃避的艺术家,除非你认为藏起来就意味着逃避。”

乌雷去世后的首场个人作品回顾展将于2020年11月至2021年4月在阿姆斯特丹Stedelijk博物馆举办。现任馆长赖因·沃尔夫斯(Rein Wolfs)表示,“随着人们对行为艺术愈发浓厚的兴趣,是时候重估这一门类的历史并回溯推动它的艺术家们了。1970年代以来,乌雷是一位在行为与身体艺术方面的杰出艺术家,包括他与玛丽娜·阿布拉莫维奇的合作。”

早在2016年,乌雷作品首次大型回顾展《 Ulay Life-Sized》就在德国法兰克福Schirn Kunsthalle美术馆举办。策展人Matthias Ulrich回忆与乌雷一起工作的日子,“总是那么多樂趣,如果我听完他讲述的每一件作品背后的故事,恐怕展览就不能按时举行了。我们在阿姆斯特丹乌雷的小公寓里见面,当我读到他写下的‘警句时,他忍不住大笑起来。它们的风格显然受到了他最欣赏的作家塞缪尔·贝克特的影响。这些警句大部分是乌雷在1968年左右用德语打印出来的,当时他正要离开自己的祖国去阿姆斯特丹发展,其中一句便是,‘美好的未来。”

(感谢Jonas Stampe先生、王珺先生、ULAY Foundation、Richard Saltoun Gallery对本文的贡献。参考书目:《Whispers:Ulay on Ulay》、《玛丽娜·阿布拉莫维奇传》)