画以载道再述正传

王倩

中国美术馆

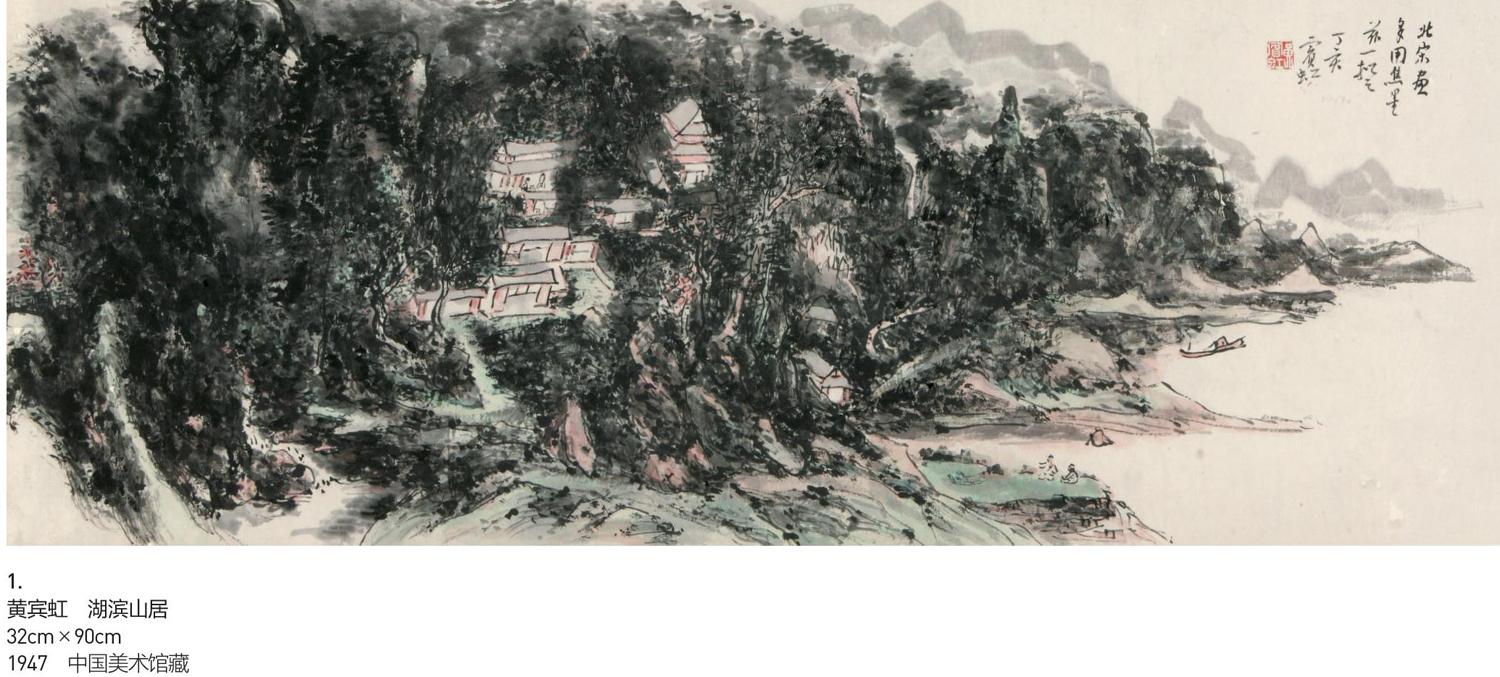

中国美术馆藏《太湖风景》是黄宾虹创作于1948年的作品,该作以“太湖”为题。在其画跋中,黄宾虹写道:“行尽林坰路,青山泼靛来。波涛千万叠,涌现白云堆。太湖三万六千顷,茜峭广博,浑厚华滋,以范宽笔意写,奉散木先生粲政。”“散木先生”为邓散木,现代书法家、篆刻家,不仅能作“二王”帖学书法,更于金石多有研究。黄宾虹和邓散木对于金石篆刻多相投契。1948年,黄宾虹结束了他十多年的北平教习生涯,至杭州国立艺专任教。路经上海,他与上海文艺界同人相谈,发表演讲,讲述其近期研究成果,邓散木也在上海友人之列。《太湖风景》一作应是黄宾虹在此期间为邓散木作的一件作品,也是其与友人交流近些年来行思所得的一件作品。

《太湖风景》,若以画题而论,以倪瓒“一水两岸”“逸笔草草”的风格最为典型。但黄宾虹此图另辟蹊径,画面虽也有小亭船夫、水岸坡石,却并不作苍茫疏简,反而选取其郁郁广博的一面加以表现。画面下沿,几笔坡石勾抹后,山峰陡起,群山接连而立,占据了画面的中央及左侧大块空间。画家以迅疾的用笔构架山体、圈点山石、铺陈山麓。从浓墨涂写的山体中,我们依然可以看到饱含气力的中锋行笔。这些看似随意但延绵不绝的线条成为整座山的骨骼,而散布其间的是大小不一、浓淡多样、水汽十足的墨点。画家笔下不仅有浓墨点、淡墨点,更有焦墨点、宿墨点,在反复点染中构成出一幅树木郁郁丛生的山景。近观仿佛树木生长杂乱,毫无头绪;远观则奇境自现。中有留白,化作山间的几洼清水,给葱郁的山体赋予了灵动性。远山连绵,纯以淡墨涂染而成。近岸湖面在画面中被分割为两块,呈现为两个三角形的结构,再现了黄宾虹“不齐三角”的空间表现法。此外,画家还独具匠心地渲染出山体和小舟在水面的倒影,显示出此作的当代特征。作品款题曾提到,该作是“以范宽笔意”所写,但是通篇览之,无论是形式还是皴法,均与范宽存世作品面貌大异。学古而不泥古,更能自出机杼,于古典艺术之外确立自我艺术风格,这是黄宾虹最为卓越之处。那么,在他的风格体系确立过程中,范宽发挥了何种作用?作为博达古今的学者型艺术家,黄宾虹学宋人和学元明诸家的方式又有何不同?

范宽山水以雄浑壮阔为主要风格基调,植被繁茂,山崖陡峭,在强调北方地貌的同时也用最为质朴的语言展示出令人望而生畏的自然世界。黄宾虹在20世纪20年代撰写《古画微》时讲:范宽“于前人名迹,见无不模,模无不肖,而犹疑绘事之精能,不尽于此也。喟然叹曰:‘吾师人曷若师造化!闻终南、太华奇胜,因卜居其间。数年笔大进,名闻[1]天下”。他主要强调的还是其师古人与师造化兼备的师承过程。后期,随着黄宾虹经验的增长,他对于范宽的认识,也从最初画史层面的界定,发展到画法层面的“笔墨攒簇,耐人寻味,若范华原,当胜董、巨”(1954年题《画山水》),以及内在气质层面的“范华原画,深黑如夜山,浓郁苍厚”(1954年题《叠嶂幽林图》)。在此,“攒聚”“黑”“夜山”“浓郁”“苍厚”等词,均与晚期黄宾虹对于宋代山水的整体印象相一致。

宋画多晦冥,荆关灿一灯;夜行山尽处,开朗最高层。(1940年题《画山水》)

余观北宋人画迹,如行夜山,昏黑中层层深厚,运实于虚,无虚无实。(1950年题《山水册》)

北宋人写午时山,山顶皆浓黑,为马夏所未见。(1953年题《拟北宋山水》)

民国时期,北宋乃至更早期山水形式重回众人视野,首要因素在于宫廷内藏的对外发布和古物陈列所的开放。黄宾虹对于北宋山水认识的深化也与之有密切关系——20世纪30至40年代,黄宾虹先后有两次北上经历。

第一次主要为完成故宫博物院书画鉴别工作。这项工作虽然时间短暂,但见识颇丰。黄宾虹曾说他“平生信而好古,求睹一古人真迹,不远秦楚之路”。1936年,黄宾虹首先完成了在南迁上海第一库房的鉴别工作,然后依约北上,至北平故宫博物院鉴别留存书画古玩,随后再依次至上海、南京,于1937年完成整体鉴定工作。在此期间,黄宾虹广阅宫廷藏画,此外,还在北平的厂肆、展览以及藏家交游中寓目古物。1936年8月22日,他在与许承尧的信中写道:“燕京寥落,固非昔比,然宾朋之乐,宴会繁盛,酬酢往来。古物弆藏,时流市肆,赏心惬目,尚为它省所不及。此次玺印奇字获十数钮。宋元明人书画,力不能致,亦得御目,良堪自喜。”[2]380

第二次北上则是其北平教习生涯,这段时光绵延了近10年。如果说第一次的北平之行是受人之托、终人之事,那么黄宾虹欣然接受国立北平艺专和古物陈列所国画研究室的教习,则多有筹划。20世纪40年代北平虽然早已失去陈师曾和金城两位画学领袖,新旧艺术观的冲突也较其他地方更甚,但是从文化氛围来看,此地仍为传统艺术重地。北上教学生涯,对于黄宾虹来说是教习相长的过程。闲暇之余,其以临摹古画为每日主要功课。他曾经回忆道:“燕市元季明初之画,常有所见,借观临写,拙笔可信竿头日进中也。”[2]414而他在国画研究室的工作,不仅使其影响了一批后学,为当时北京传统画坛的发展提供了新的艺术思路,更为其提供了一个极好的深入研習古画的机会。陈寿荣曾回忆说:“馆内时常观摩古画,我参加观摩的古画有宋代郭熙《秋山图》二幅、清代金廷标《仿吴道子观音像》《戏婴图》等,两月一次举行临摹画观摩......”[2]399-400石谷风也曾回忆他们临摹过“王石谷仿宋元山水画册”并提到“先生讲学不尚空谈,着重理论联系实际,时常临画案详加指点”。2

黄宾虹对古代各时期艺术佳作均有深入的探究,他在《故宫审画录·序》中曾总结说:“中国古画,唐宋以前,多无款识,各有家数,号为名家。元明而后,兼习各家,人自题名,号为名人。”在其理论中,“名家”和“名人”的区别在于,“名人”仅代表个人成果,而“名家”则暗示着世风和流派的意味。也就是说,黄宾虹对于元明而后的艺术家的敬意多源自艺术家本身,而对于唐宋画作,虽然画家名字多有遗佚,但其所代表的时代风格使后其心神往之。应当说,寄寓在唐宋作品之中的文化气质,才是黄宾虹真正追逐的艺术目的。20世纪40年代末,黄宾虹在《溪山霁雨》的题跋中曾写道:“东坡论吴道子画‘出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外,斯诣正未易,几而惟于北宋人求之。”这正说明,其对早期艺术的心赏。虽唐画难求一迹,但黄宾虹通过寓目的北宋绘画,找到了想要的艺术精神。这也正是其始终不辍追寻的文脉。他将这种气质称之为“浑厚华滋”。故而,在黄宾虹艺术的晚期,唐宋艺术,特别是北宋山水,几乎成为其创作和史论研究的衡量依据。3

这种观念反馈到画笔之下,为黄宾虹个人艺术风格的升华提供了有力依据。正像他在《中国山水画今昔之变迁》一文中明确指出的那样,“鉴古非为复古,知时不欲矫时”。他当然不会像金城或其弟子那样力图重现古典艺术面貌,而是恰如《太湖风景》中他对于范宽风格的变化式演绎一样,黄宾虹发现或者说创造了另一个面貌的宋画。《太湖风景》一作没有直接将范宽的巨嶂山水挪至画面,也未直接复制范宽的笔墨语言,精谨地再现自然图景。黄宾虹将范宽山水之雄强、厚朴的精神移入其特有的笔墨堆叠之法,再糅合太湖固有的自然面貌,利用墨、色和水的交融互渗破除北派山河的锐利之感,赋予作品无限的苍润之气,从而与范宽在笔法上若即若离,但与其内在气质一脉相承。

另外,黄宾虹带着这样的艺术观,对元明四家的研究也超出单纯笔墨技巧的范式,而有了新的认识。他讲“元季四家,古拙处亦全从唐画来”,并曾在20世纪40年代《天目奇峰》上跋:“王山樵画天目诸峰参唐人法,是其特长。”他同样在元人绘画中找到了“黑”“秘”“厚”等特征。而对于有清以来大行其道的“四王”画风,特别是晚清民国盛行于北方地区的“四王”余派,黄宾虹一贯将之作为风格遴选范围之外,曾明确表示:“康熙以后名画,只取华新罗、方小师、罗两峰,余皆不深喜,以其法疏而笔墨松懈,不耐赏玩耳。”[2]407虽然黄宾虹的画史观念会伴随其古代书画寓目而略有变通,但是对于其山水甜俗轻薄的总体印象从未改变。

值得注意的是,黄宾虹的理论研究并非书斋论断,其不仅在书画鉴藏中,验证与修订着自己的艺术理论,同样也在写生过程中,探寻理论和笔墨实践的关系。后期,以唐宋绘画的艺术审美为准绳的黄宾虹,同样也在自然世界中寻找这种审美的造化依据。

“我从何处得粉本,雨淋墙头月移壁”,这是黄宾虹最为令人津津乐道的画题。1933年的“青城坐雨”,使黄宾虹借夜间青城山色,悟得了自然世界的壮美。但当时,他得到的经验更多与“屋漏痕”等笔墨思索相关。而在1953年的《蜀山图》中,其明确写道:“宋画刻画,元人空虚,千变万化,先由写实论者,谓华新罗求脱太早,未免粗疏之诮。兹拟范华原意以川蜀山水写之。”显示出黄宾虹后期在辩证认识古人成果的同时,将早年巴蜀之行的自然经验与后期对宋代绘画的艺术判断相结合。反过来观之,在其对北宋艺术的讨论中反复出现的“夜山”概念,如“余观北宋人画迹,如行夜山”(1950年题山水册),同样也是理论联系实践所得。

行文至此,当我们返回《太湖风景》,我们就可以更为清晰地把握黄宾虹学古与变古之处。范宽,只是其所学北宋名家代表之一,但是范宽画中所代表的“昏黑中的深厚”在黄宾虹画中得到了完整的继承,而范宽攒聚于石面的“雨点皴”则化为黄宾虹更富有“道咸”金石意味的书法笔触,并杂糅着北宋的“焦墨”和“四王”的“渍墨”,以自然山水为媒介,将太湖山景幻化为古人笔墨间的对话,成为熔古铸今、知行相合的再证。

注释1黄宾虹在国画研究室的学生晏少翔曾回忆说:“黄老北上几年,在讲学中,对国画研究院,对雪庐,对艺专,在笔墨技法上,使北方单纯崇尚师承临古、嚴谨重彩有所改变。”2转引自石谷风《竹北栘同学录——师从黄宾虹先生学习书画鉴定的回忆》一文。3事实上,在黄宾虹晚期所提出的美学观念中,无论是“启祯画学中兴”还是“道咸金石学盛”,同样与宋代艺术有着密不可分的关系。1950年,他曾在《拟北宋山水》中提出:“明季启振中士夫画者,多宗北宋,细而不纤,粗而不犷,较学倪黄为胜。”1953年他还在《江村图》中说:“山川浑厚,草木华滋,董巨二米为一家法。宋元名贤实中有虚,虚中有实,笔力是气,墨采是韵。逮清道咸金石学盛,籀篆分隶,椎拓碑碣精确,书画相通,又驾前人而上之言,真内美也。”均为此证。

参考文献

[1]黄宾虹.古画微[M].上海:上海世纪出版社,2017:21.

[2]王中秀.黄宾虹年谱[M].上海:上海书画出版社,2005.