湖南省制造业与生产性服务业协同集聚研究

孙灿辉

[提要] 本文从产业关联、市场邻近、土地成本、知识溢出、产业结构、制度环境等六个方面探讨其对制造业与生产性服务业协同集聚的影响机理。运用2007~2017年湖南省及其13个地州市的年鉴数据和投入产出数据,测度两大产业内不同组合间的协同集聚度和产业关联度,然后运用统计分析和固定效应模型验证相关假设。结果表明:市场邻近、产业结构、城市规模与两业协同集聚呈不同程度的倒“U”型关系,知识溢出、市场化水平、开放程度、信息化水平的提升有不同程度促进作用,产业关联度、土地成本影响不明显。最后,本文基于研究结果提出对策建议。

关键词:制造业;生产性服务业;协同集聚;影响因素

中图分类号:F127 文献标识码:A

收录日期:2019年12月31日

在我国经济向高质量阶段发展的当下,推进制造业与生产性服务业的协同集聚和深度融合,有助于产业结构升级,引领两大产业向价值链高端迈进。目前,深入研究制造业与生产性服务业协同集聚的影响因素的文献不多,聚焦中部省份的研究还很少。以湖南为对象,对两大产业协同集聚影响因素进行系统的、结构化的深入研究,并据此提出对策建议,对于助力国家“中部崛起”和湖南“创新引领、开放崛起”战略的实施,有较强的理论和现实意义。

Marshall(1920)的外部性理论,Krugman(1991)和Venables(1996)为代表的新经济地理学,Alonso(1964)的竞租理论模型等,对产业协同集聚的解释力度较强,国内外诸多学者以此为基础,对制造业与生产性服务业协同集聚的影响机制或因素问题进行了研究。陈国亮、陈建军(2012)发现产业前后向关联、知识密集度、区域中心城市有利于两业协同集聚。席强敏(2014)发现中间投入品共享和知识溢出效应对其有促进作用,劳动力池共享并未发挥正向影响。陈晓峰(2015)发现规模经济、空间临近、价值链匹配、制度支持、商务成本节约、交通运输和通讯业的发展、产出关联、知识存量等对其有不同程度的促进作用。吉亚辉、甘丽娟(2015)发现市场规模、工资水平和对外开放度对其有正向影响,交易成本和政府干预则起阻碍作用。张虎、韩爱华、杨青龙(2017)发现知识溢出、技术创新与层级分工程度对此有正向影响。陈文翔(2018)以长株潭城市群为对象,发现产业关联不是充分条件,信息化和人力资本水平作用不显著,城市规模与其呈倒“U”形关系,政府干预对其具有正向影响。高寿华、刘程军、陈国亮(2018)发现城镇化、创新能力、市场驱动、政府行为、互联网技术与基础设施均对其有不同程度的正向影响。张玉华、张涛(2018)发现在其受自身前期惯性影响较大,科技金融投入对其有促进作用。

总之,尽管有关两业协同集聚影响因素的研究不少,但尚有以下不足:首先,大部分文献是从制造业和生产性服务业的整体维度进行研究,少量文献则从其细分行业进行分析,前者失之于粗,后者又难免失之于细,没能真正从两大产业异质性角度进行结构性研究;其次,现有的文献大多将影响因素作为论文的一个部分,缺乏系统性、专门性的研究,部分文献选取的代理变量值得商榷,结论也自会有失偏颇;最后,中部地区是我国重要的战略性区域,但聚焦于中部省份的研究相对较少,针对湖南的研究则更少。鉴于此,本文以湖南为对象,对其制造业与生产性服务业协同集聚水平和影响因素进行系统地、结构性地、更贴近实际的机理分析及实证研究,并据此提出对策建议。

一、制造业与生产性服务业协同集聚的影响机制分析

(一)核心内涵界定。Ellison & Glaeser(1997)最早关注到不仅单一产业在空间上出现集聚,不同产业间也倾向于在空间上彼此邻近的现象。本文将产业协同集聚的内涵界定为:具有关联性的不同产业出于协同互补经济效应的发挥而在一定空间内的共同聚集。

本文参考相关学术研究和国家分类标准,将《GB/T4754-2011》中的C13~C43共31大行业界定为制造业,将F-批发和零售业,G-交通运输、仓储和邮政业,I-信息传输、软件和信息技术服务业,J-金融业,K-房地产业,L-租赁和商务服务业,M-科学研究和技术服务业七大行业归为生产性服务业。然后根据产业高质量发展的导向,将制造业划分为传统和高新两大类,后者对应C26、C27、C34~C40共9个行业,其余行业统一划分为传统制造业。将生产性服务业划分为传统和新兴两大类,前者包括F、G、J、K四大行业,后者包括I、L、M三大行业。

(二)制造业与生产性服务业协同集聚的影响因素

1、产业关联。Marshall(1920)外部性理论所谓的中间投入品共享,一定程度上就是投入产出关联的表达。Venables(1996)构建的CPVL模型,认为具有前后向关联的上下游企业带来的投入品供给增加和需求扩大会促进产业集聚。生产性服务业是制造业的重要中间投入品,后者也在一定程度上为前者提供中间投入,两者有较强的投入产出关联。制造业与生产性服务业经历从“初级混合”到“分工协同”再到“高级融合”的发展历程,“制造业服务化”即是第三阶段的表征,两者的产业关联度逐渐提升。从内部结构看,传统制造业对传统生产性服务业的中间服务需求更强,传统制造业和新兴生产性服务业的产业关联程度则很低,高新制造业需要传统生产性服务业的中间服务,其对新兴生产性服务业的依赖则更强。关联度越高的产业间,出于靠近市场,降低生产和交易成本的经济动机,越具有协同集聚的倾向。本文据此提出假设一:制造业与生产性服务业各产业组合间的产业关联度越高,其协同集聚的倾向越强。

2、市场邻近。Krugman(1980)证明了存在运输成本和规模报酬递增时,企业会选择在市场需求较大的国家布局。Helpman & Krugman(1985)进一步证明了消费者规模更大的国家的厂商的市场份额会超过其消费者比例。靠近规模更大的市场布局,能降低运输成本,还能使规模经济得以实现。生产性服务业主要面向工业制造业市场,部分生产性服务业和大部分制造业则面向最终消费市场,因此,规模越大、生产性和消费性需求结构越平衡的本地市场,越能吸引两业的协同集聚。不过异地市场尤其是区域中心市场的存在,会弱化这种吸引力。在湖南,长沙的市场规模数倍甚至数十倍于其他地州市,如同引力作用原理一样,在规模和距离两因素作用下,若本地市场的吸引力大于中心市场的吸附力,则本地市场的增长能促进两业协同集聚,反之,促進作用将被弱化,甚至被逆转。本文据此提出假设二:规模越大、结构越平衡的本地市场,越能吸引制造业和生产性服务业协同集聚,但区域中心市场的存在,会弱化甚至逆转这种影响。

3、土地成本。一般来看,生产性服务业的地租支付能力强于制造业,而高新制造业又比传统制造业的地租承受能力更强。按照Alonso(1964)竞租理论推导,随着地租水平的提升,生产性服务业、高新制造业和传统制造业会依次由城市中心逐渐向外围布局,当地租上升到一定程度,有些制造业甚至会向其他地区转移。由此观之,土地成本的总体上升对两业协同集聚有反作用。不过,在我国一直存在工业地价与其他商业商务地价之间的“产业地价差”,这一较特殊的用地政策,可能会弱化这种反向影响。地价的整体上升,主要是由商业商务和住宅地价的快速上升贡献的,工业地价并没上涨太多,产业地价差在进一步扩大。这意味着制造业与生产性服务业所需支付的土地成本并没有同比例的增加,制造业由此得以在更长的时期内与生产性服务业协同发展。本文據此提出假设三:土地要素成本对制造业与生产性服务业的协同集聚最为紧要,前者对后者有反向影响,但产业地价差的存在会弱化其影响程度。

4、知识溢出。Marshall(1920)认为产业集聚主要源自规模报酬递增产生的外部经济效应,知识溢出是三个主要原因之一。知识溢出对制造业与生产性服务业协同集聚的促进作用,是基于两者间的技术关联,通过邻近布局以实现更为直接而便利的知识共享、信息交流和合作创新而产生的。从内部结构来看,传统制造业与生产性服务业尤其是新兴生产性服务业的技术关联和知识共享水平较低,知识溢出对与高新制造业和生产性服务业协同集聚的正向影响应该最明显。网络通信技术的进步虽然大大扩展了知识溢出的范围,但随着距离的延伸,溢出的丰度会逐渐递减,处于知识溢出中心的企业受益更为直接和有效。因此,知识技术丰度更高、创新氛围更浓的城市,更能吸引制造业和生产性服务业的协同集聚,这种产业集聚,又会反过来进一步提高该城市的知识溢出丰度,从而形成一个正向的循环累积。本文据此提出假设四:城市的知识溢出水平越高,越有利于制造业与生产性服务业的协同集聚。

5、产业结构。产业结构是各产业间的联系和比例关系,“配第—克拉克”定理和“人均收入影响理论”与我国工业化进程中产业结构的演变基本吻合。在工业化初期,许多生产性服务业还尚未从制造业内部脱离出来,两者协同集聚的边界尚不十分确定。在工业化中期,第二产业比例快速上升,第三次产业也长足发展,两业的协同集聚水平逐渐提升。在工业化后期,第二产业依然在增长,但第三产业逐渐占支配地位,受产业关联等产业异质性结构影响,细分产业组合间的协同集聚度会出现分化,两业的整体协同集聚水平可能会下降。由于在工业化进程中,第二产业的先行性和带动性更显著,因此本文以其比例为基础进行推导。只有存在一个最佳的第二产业比例的情况下,方能由此与其他产业构建一个最优的产业结构比例,此时,两业协同集聚水平可能达到最佳。基于此,本文假设五:产业结构越合理(比例越协调)的城市,其制造业与生产性服务业协同集聚的水平越高。

6、制度环境。Coase(1937)认为,与企业形成的原理相似,如果集聚所产生的生产成本的增加小于交易费用的降低时,企业因为有利可图会倾向于在此集聚,反之会迁移出该区域。Coase关于产业集聚的分析,根本落脚点在产权的界定以及政府和市场的边界上。加入WTO以来,我国一直在强调发挥市场机制对资源配置的主导作用,减少政府对经济运行的干预,在厘清政企边界、提升市场化程度、扩大对外开放水平、提高政府廉洁效率等制度环境建设方面进步巨大,有利于两业的快速发展和协同集聚。在各城市基础设施条件均大幅改善以及招商优惠政策同质化的当下,制度环境因素更优良的地区,才能在越来越激烈的招商引资竞争中取得优势,有效吸引制造业与生产性服务业的内外资企业来此投资布局,使得各种综合性的或专业化的产业园区真正运营起来,而这些产业园区正是产业集聚的直观体现。本文据此提出假设六:城市的市场化水平和开放程度越高,越有利于制造业和生产性服务业的协同集聚。

二、湖南制造业与生产性服务业协同集聚和产业关联水平测度分析

(一)产业协同集聚水平测度。国内外使用较多的测度产业间协同集聚水平的方法包括:Ellison & Glaeser(1997)构建并经Devereux et al.(2004)简化的 E-G指数,陈国亮和陈建军(2012)以区位熵为基础构建γ指数,陈建军等(2016)构建能同时反映“协同质量”和“协同高度”的Θ指数等。本文认为协同集聚的测度既要体现产业间集聚的协同水平,也应当体现单一产业本身的集聚高度,因此选用陈建军等构建的Θ指数对制造业与生产性服务业的协同集聚水平进行测度,公式如下:

式中,Smi、Smj分别表示i产业、j产业在m城市的集聚度,一般选取区位熵指标来衡量。该指数值越大,表示协同集聚水平越高,反之则越低。本文运用的是2007~2017年各年的数据,包括行业年均或年末城镇单位从业人员数据,数据源自湖南统计年鉴、湖南各地州市统计年鉴、中国城市统计年鉴。娄底市相关数据缺失较多,本文将其样本予以剔除;其他数据有缺失或异常的,用平滑法予以处理。

根据前文的产业分类,可测度出各地州市各年9个产业组合的协同集聚度,依次为制造业&生产性服务业、制造业&传统生产性服务业、制造业&新兴生产性服务业、传统制造业&生产性服务业、高新制造业&生产性服务业、传统制造业&传统生产性服务业、传统制造业&新兴生产性服务业、高新制造业&传统生产性服务业、高新制造业&新兴生产性服务业。

(二)产业关联水平测度分析。投入产出表是研究产业关联水平的重要基础,本文借鉴江曼琦和席强敏(2014)的方法,运用湖南省2007年、2012年的《投入产出表》及2010年、2015年的《投入产出延长表》,计算得制造业与生产性服务业九个组合内产业i和产业j相互间的直接消耗系数Aij、Aji,直接分配系数Bij、Bji,然后用两者的算术平均值计算得各组合的产业关联度Cij,即Cij=(Aij+Aji+Bij+Bji)/2。经测度,制造业与生产性服务业的整体产业关联度自2007年的0.188上升到2010年的0.203,然后上升到2012年的0.298,于2015年下降至0.282的水平。

(三)协同集聚与产业关联关系分析。由于投入产出表不是连年更新且仅统计至省级层面,本文无法得到各地州市各年的产业关联度以用来做计量分析。不过,产业关联度在地州市层面的分化相对较小,因此可用全省的指标代指所有地州市当年的指标,以使这四个年度各地州市的“协同集聚度—产业关联度”一一对应,以从统计角度考察两者间的关系。在此之前,本文对产业协同集聚度和产业关联度进行无量纲化处理,以便将两者统一到统一维度做分析,其一般公式是:Zij=(Xij–X)/S。

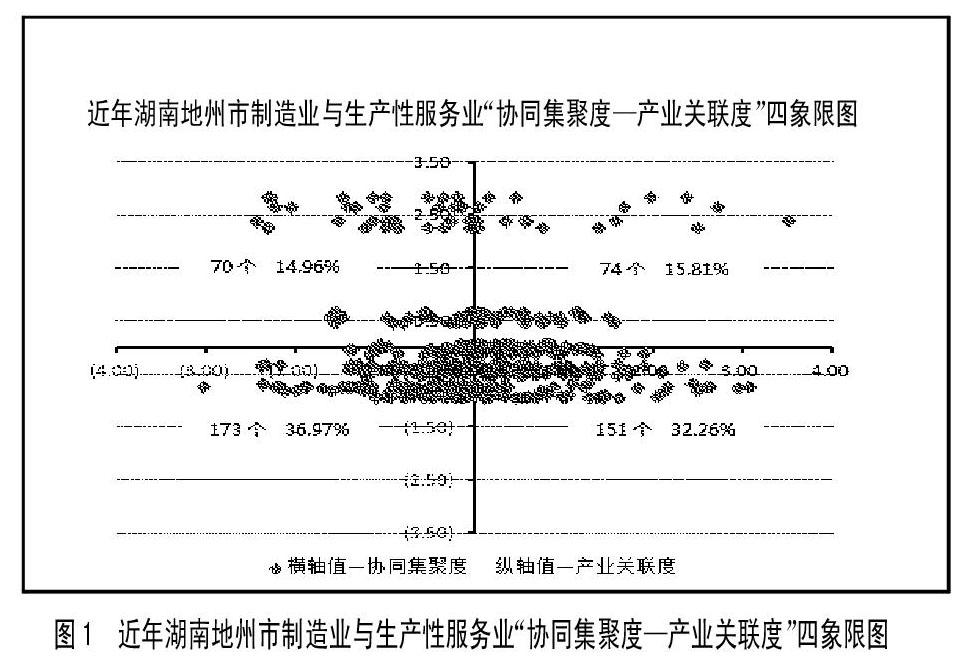

其中,Zij为无量纲化处理后的变量值,Xij表示原始值,X表示原始值的平均值,S表示原始值的标准差。若无量纲化处理后的协同集聚度Θij大于0,则说明协同集聚水平较高,反之则较低;无量纲化处理后的产业关联度Cij同理。“协同集聚度—产业关联度”关系如图1所示。(图1)

第三象限的占比最高,说明两业间“弱产业关联+低协同集聚”的现象较为突出。其中第一、三象限占比和为52.78%,第二、四象限的占比和为47.22%,可见同向分布相对占优,这在一定程度上支持了假设一,即“产业关联度越高,协同集聚倾向越强”,但这种倾向并不明显。

三、湖南制造业与生产性服务业协同集聚影响因素实证研究

(一)变量选取

1、被解释变量:以前文测度的9个协同集聚度为被解释变量,依次用l_m_s、l_m_ts、l_m_es、l_tm_s、l_em_s、l_tm_ts、l_tm_es、l_hm_ts、l_hm_es表示。

2、解释变量:用工业增加值与第三产业增加值的乘积的开方(亿元)l_market作为市场邻近的代理变量,其二次项为l_market2;用商品房平均销售价格(元/平方米)l_houprice作为土地成本的代理变量;以高新技术产品增加值与工业增加值的比值tech_indus作为知识溢出的代理变量;用工业增加值占地区生产总值的比重indus_gdp作为产业结构的代理变量,其二次项为indus_gdp2;用年末国有经济在岗职工人数与全部在岗职工人数的比值state_employe来指代市场化水平,用实际利用外商直接投资金额与地区生产总值的比值l_fdi来指代开放程度,联合作为制度环境的代理变量。

3、控制变量:本文认为电商、移动互联等信息化水平的提升有利于降低两大产业的商贸成本,促进其协同集聚,因此用各地州市各年移动电话用户与年末总人口的比值(户/人)l_mobiphone作为信息化水平控制变量;此外,可能存在一个最优的城市规模,此时影响产业协同集聚的“向心力”和“离心力”达到均衡,两业达到最佳集聚状态,因此选取各地州市各年末市辖区人口(万人)l_popula作为城市规模控制变量,其二次项为l_popula2。

(二)数据来源与处理。本文数据的时间跨度为2007~2017年,以上指标均对应到各地州市各年。数据来源于湖南统计年鉴、各地州市统计年鉴和中国城市统计年鉴。为尽量规避异方差问题,对以水平值数据反映的部分代理变量取对数,符号前加“l_”表示。由于数据缺失较多,娄底市样本被剔除。

(三)模型设定与检验。本文运用湖南13个地州市2007~2017年的平衡面板数据来验证相关假设。由于混合回归容易忽略个体间不可观测的异质性,而该异质性可能与解释变量相关从而导致估计不一致,因此本文构建如下个体效应模型:

模型(1)中Θit为被解释变量,αi为包括个体效应的截距项,εit为误差项,β1~β11为待估参数,其余符号为解释变量和控制变量。经豪斯曼检验,发现多个检验结果在不同程度上拒绝了“αi与所有解释变量均不相关”的原假设,因此本文统一运用固定效应模型进行估计,并使用聚类稳健标准误,以提升估计准确性。

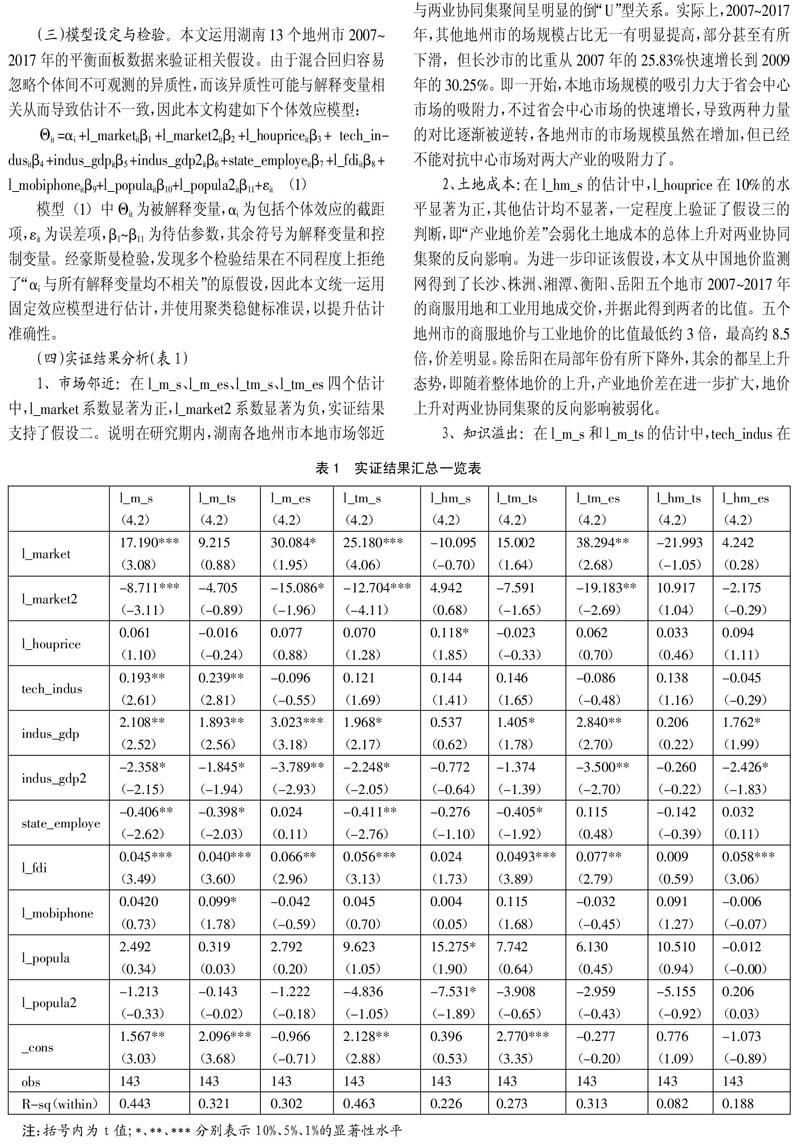

(四)实证结果分析(表1)

1、市场邻近:在l_m_s、l_m_es、l_tm_s、l_tm_es四个估计中,l_market系数显著为正,l_market2系数显著为负,实证结果支持了假设二。说明在研究期内,湖南各地州市本地市场邻近与两业协同集聚间呈明显的倒“U”型关系。实际上,2007~2017年,其他地州市的场规模占比无一有明显提高,部分甚至有所下滑,但长沙市的比重从2007年的25.83%快速增长到2009年的30.25%。即一开始,本地市场规模的吸引力大于省会中心市场的吸附力,不过省会中心市场的快速增长,导致两种力量的对比逐渐被逆转,各地州市的市场规模虽然在增加,但已经不能对抗中心市場对两大产业的吸附力了。

2、土地成本:在l_hm_s的估计中,l_houprice在10%的水平显著为正,其他估计均不显著,一定程度上验证了假设三的判断,即“产业地价差”会弱化土地成本的总体上升对两业协同集聚的反向影响。为进一步印证该假设,本文从中国地价监测网得到了长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳五个地市2007~2017年的商服用地和工业用地成交价,并据此得到两者的比值。五个地州市的商服地价与工业地价的比值最低约3倍,最高约8.5倍,价差明显。除岳阳在局部年份有所下降外,其余的都呈上升态势,即随着整体地价的上升,产业地价差在进一步扩大,地价上升对两业协同集聚的反向影响被弱化。

3、知识溢出:在l_m_s和l_m_ts的估计中,tech_indus在5%的水平上显著为正,这在一定程度上支持了假设四,但知识溢出对两业的协同集聚的促进效应还有待向高新或新兴产业方向加强。

4、产业结构:在l_m_s、l_m_ts、l_m_es、l_tm_s、l_tm_es、l_hm_es六个估计中,indus_gdp、indus_gdp2显著为正和负。第二产业占比对两业协同集聚的影响,不仅计量上显著,且影响程度也很大,其与产业协同集聚呈明显的倒“U”型关系,该结果有力的支持了假设五。

5、制度环境:state_employe在l_m_s、l_tm_s、l_m_ts、l_tm_ts四个估计中显著,l_fdi在l_m_s、l_m_ts、l_tm_s、l_tm_ts、l_hm_es、l_m_es、l_tm_es七个估计中显著,假设六得到了该结果的有力支持。

6、其他因素:在l_m_ts的估计中,l_mobiphon在10%的水平上显著为正,在较弱程度上验证了“信息化水平的提升能促进两业协同集聚”的预判;在l_hm_s的估计中,l_poupla、l_poupla2在10%的水平上显著为正和负,亦在较弱程度上验证了“可能存在一个最优的城市规模使两业协同集聚达到最佳”的预判。

四、研究结论及建议

本文基于制造业与生产性服务业的结构异质性,重点从产业关联、市场邻近、土地成本、知识溢出、产业结构、制度环境等六大维度探讨了两业协同集聚的影响因素,并通过统计分析和实证研究对相关假设进行了验证。结果发现:(1)投入产出关联度的提升在一定程度上促进了两业协同集聚,但影响程度并不明显。(2)本地市场规模的增长能促进两业协同集聚,但省会中心市场的存在使得两者关系变成明显的倒“U”型。(3)“产业地价差”的存在,弱化了土地成本的增长对两业协同集聚的反向影响。(4)城市知识溢出水平的提高促进了两业协同集聚。(5)第二产业比重的提升与两业协同集聚间呈明显的倒“U”型关系,即存在一个最优的产业结构比例使后者达到最佳。(6)城市的市场化水平和开放程度越高,越有利于两业的协同集聚。(7)信息化水平的提升,在一定程度上促进了两业的协同集聚。(8)城市规模的提升与两业协同集聚间呈一定程度的倒“U”型关系。

基于研究结果,本文针对如何提升湖南制造业与生产性服务业的协同集聚和融合发展,提出以下建议:(1)通过加快环长株潭城市群建设和湘西湘南产业承接,提升地市发展的平衡性。(2)尽快制定并落实符合省市实际的产业用地政策,建立灵活多样的土地利用、供应和定价模式,既考虑新业态新产业的多需求特征,也满足工业制造业对低成本产业用地的需求。(3)大力推进“创新引领”战略,建立跨领域、跨行业、跨区域的新型产业联盟和交流平台,鼓励产业间知识共享。(4)继续壮大具备较好基础的工业制造业集群,注重补齐生产性服务业短板,培育战略性新兴优势产业链,促进两业协调发展。(5)深化国企改革,释放民企活力,提升内陆开放水平,发挥制度环境优化的促进作用。(6)因地制宜,“新基建”与“补短板”投资并重,降低两业协同集聚的商贸成本。

主要參考文献:

[1]Alfred Marshall.Principles of economics:an introductory volume[M].Macmillan,1920.

[2]Paul Krugman.Increasing Returns and Economic Geography[J].Journal of Political Economy,1991.

[3]Venables.A.J.Equilibrium Location of Vertical Linked Industries[J].International Economic Review,1996.37(2).

[4]Alonso.W.Location and Land Use[M].Harvard University press,1964.

[5]陈国亮,陈建军.产业关联、空间地理与二三产业共同集聚——来自中国212个城市的经验考察[J].管理世界,2012(4).

[6]席强敏.外部性对生产性服务业与制造业协同集聚的影响——以天津市为例[J].城市问题,2014(10).

[7]陈晓峰.生产性服务业与制造业协同集聚的机理及效应:理论分析与经验求证[D].苏州大学,2015.

[8]吉亚辉,甘丽娟.中国城市生产性服务业与制造业协同集聚的测度及影响因素[J].中国科技论坛,2015(12).

[9]张虎,韩爱华,杨青龙.中国制造业与生产性服务业协同集聚的空间效应分析[J].数量经济技术经济研究,2017.34(2).

[10]陈文翔.生产性服务业与制造业协同集聚的区域增长效应研究——以长株潭城市群为例[D].北京:首都经济贸易大学,2018.

[11]高寿华,刘程军,陈国亮.生产性服务业与制造业协同集聚研究——基于长江经济带的实证分析[J].技术经济与管理研究,2018(4).

[12]张玉华,张涛.科技金融对生产性服务业与制造业协同集聚的影响研究[J].科技与产业,2018(3).

[13]Ellision,G and Glaeser,EL.Geographic Concentration in U.S.Manufacturing Industries:A Dartboard Approach[J].Journal of Political Economy,1997.

[14]PaulR.Krugman.Scale Economies.Product Differentiation and the Pattern of Trade[J].The American Economic Review,1980(5).

[15]Helpman,E.and Krugman,P.R.Market Structure and Foreign Trade:Increasing Returns,Imperfect Competition,and the International Economy[M].MIT press,1985.

[16]郭旭红,武力.新中国产业结构演变述论(1949-2016)[J].中国经济史研究,2018(1).

[17]科斯.企业、市场与法律[M].盛洪,等译.上海人民出版社,2009.

[18]江曼琦,席强敏.生产性服务业与制造业的产业关联与协同集聚[J].南开学报(哲学社会科学版),2014(1).