明代邵武府墟市的分布与发展

陈琨垚,刘锡涛

(福建师范大学 社会历史学院,福建 福州 350007)

邵武府是明代福建八府一州之一,府治邵武,下设邵武、光泽、建宁、泰宁四县,其位于福建西北山区,与位于山区的建宁府、延平府、汀州府合称上四府。邵武府毗邻江西,为入闽“三道”之一,因此出现不少墟市。同时,明代邵武府的墟市中,有相当一部分延续到了今日,并发展成为乡镇级政府的驻地所在。所以,研究邵武府的墟市,把握其发展的历史脉络,对今天的福建山区经济与闽赣边区经济发展具有借鉴意义。

本文所指的墟市是散布于农村的商品交易市场。市是指“城之中外通衢皆为街,货鬻为市”“民之所居成聚亦有街市”[1](P96)。“设险莫如城,聚民莫如市”[2](P716),市是位于一定规模的居民聚落之上的;再者,设于县城内部的市场往往被称为市,这是市的又一特点。墟的所在地并没有居民聚落,或许这正是在当时人们眼中墟与市的区别和特点之一,“若每月六市,则各乡俱有,所谓痎市也,俗谓之墟”[3](P71)可见定期贸易是墟的又一特点。邵武府四县中的所有墟皆位于农村,是一种位于农村的定期市场。此外,街是墟、市的另一种称呼。

前人研究福建墟市经济的成果颇丰①,但其中针对邵武府墟市的研究较少②,亟待加强。因此,本文从明代邵武府墟市的整体状况出发,研究邵武府墟市的分布、发展特点,并对呈现出此类特点的原因进行分析,以期助益于福建地区的墟市研究。

一、明代邵武府墟市的分布与发展

邵武府的地理环境是其墟市发展的背景。邵武府地处武夷山脉北段与中段的山地、河谷平原区。境内山岭多属武夷、杉岭山脉,山岭众多,河谷纵横,地势起伏大,总体由东北向西南倾斜。府内四县为武夷山脉、杉岭山脉所分割,坐落于众多河谷之间,略成“J”字型分布。府内最高峰为光泽县境内的香炉山,海拔1 930 米。

除光泽境内的山头溪等4 条河流属江西的信江、赣江水系外,府内大部分河流均属闽江支流富屯溪水系。富屯溪在顺昌县城以上分为两支,邵武、光泽二县位于北支的富屯溪流域,建宁、泰宁二县位于西支的金溪流域。光泽境内的两大支流北溪、西溪汇于县城后称富屯溪,向东南流入邵武境内,为邵武境内河流的主流。富屯溪由西北流向东南,汇集全县大部分支流后流入顺昌。金溪上游主要支流宁溪、澜溪汇于建宁县均口乡后称濉溪,由南向北流经县城,其后向东流入泰宁县境内。濉溪于梅口乡与西南流向的杉溪汇合,其后于龙安乡与铺溪汇合向东流入将乐。

在陆路交通方面,邵武府拥有可通往江西铅山、贵溪、资溪、新城、南丰、广昌等地的多条省际古道,通往省内崇安、建阳、顺昌、将乐、明溪、宁化等地的多条县际古道。在水路交通方面,邵武府的主要航道为富屯溪、西溪、北溪、濉溪、杉溪等河流,其特点是险滩多、水流急、水位落差大。尽管由于险滩较多等自然条件而受到一定制约,但富屯溪和金溪航道仍是明代闽赣两省交流的重要纽带。[4](P7,P56)

在人口方面,明代邵武府的户数长期稳定在五万户左右。据府志所载,洪武二十四年(1391),全府共有 56 682 户,235 710 口,户均 4.2口。[1](P206)但其后全府户口数持续走低,至万历四十一年(1613)仅有 50 750 户,131 340 人,户均2.5 口。学界对官方记载中所出现的人口负增长现象通常持怀疑态度,《闽书》也称“有司编审之时,率视米多寡量注丁口,皆非实数矣”。此外,人口流动的方向也以迁入为主。明代福建省内人口流动的主要流向是平原及沿海居民向相对地旷人稀的闽北山区流动,另外尚有部分江西移民迁入邵武府居住。如光泽县至清中叶时已是“主客异势,久习亦一迹矣”,其地泉州移民“多族居,成聚落”,而江西移民“城居极多”。③总之,明代邵武府的人口应有增长,与府县志中的官方记载是相悖的。

邵武府的墟市起于何时无籍可考。据李垂隆、何圣恒所说,后唐天成年间,邵武县就已有和平集圩。[5](P65)邵武府的墟市至宋代已有一定发展,出现了邵武县的椒屯墟[1](P96)、营名镇[6](P406),光泽县的清化镇[6](P406)、永宁镇[7](P163),建宁县的永安镇市[8](P473)等墟市。这说明邵武府的商品经济在宋代已有一定程度的发展。但这种发展并不充分,宋人黄伯厚在其诗中称椒屯墟“渔盐微利竟蝇头”[1](P96),说明贸易额并不可观;元人黄镇成称:“俗尚简易”,“虽士与贾,亦辄顾其桑梓,无有弃其家若里而他适者”[1](P61)。从中可以看出经商在当时仍然无法成为主要的谋生手段,并且交易范围也相当有限。

可见,邵武府的墟市从草市发展而来,历经唐、五代、宋、元,至明代,墟市发展数量多,规模大。同时,墟市类型有墟、市、街、镇等多种形式,不一而足。

及至明初,邵武府的商品经济未见有太大发展。从光泽税课局的变迁中,我们可以窥见一二:“(光泽税课局)宋为税务,在县治东南……宣德九年革。”[9](P26)光泽税课局在宣德年间遭到废除,可见当时商品经济发展的低落。

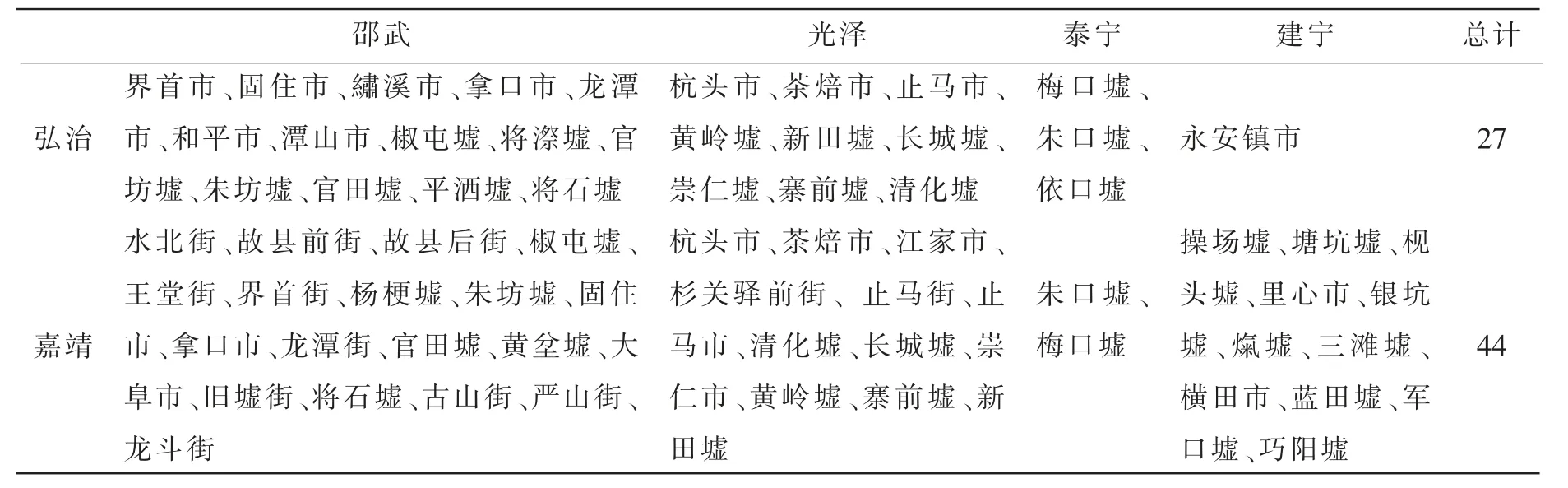

弘治年间,邵武府的墟市已有一定的发展,共有包括各墟、市在内的农村市场27 处[10](P730),其中邵武县有14 处,光泽县有9 处,建宁县有1 处,连原本未见有墟市记载的泰宁县也出现了3 处墟市。到嘉靖年间,邵武府的墟市发展已更为显著,此时包括墟、市与部分街在内的农村市场的数量达到了44 处。[1](P96)其中邵武县有19处,光泽县有12 处,建宁县有11 处,泰宁县有2 处。(见表1)可见,明代闽西北墟市的发展进入了一个高潮期。[11](P101)

表1 明代邵武府墟市一览表

在墟市发展的同时,邵武府的商品性农业与手工业也有着不同程度的进步。商品性农业的进步主要表现在经济作物与林产品的开发上,经济作物以苧、葛等纺织业所需的原材料最有代表性;而林产品则以杉、松、柏等木材的出口为主。手工业的进步主要表现在纺织、陶瓷等部门的发展上:苧纺织业由于建宁、泰宁等地广泛种植其原材料苧麻而得以繁荣;陶瓷业则有青云窑、漈口窑、澜窑等窑,其中以漈口窑质量稍好;另外,造纸业也有初步的发展,但明代邵武府的造纸业尚显幼稚,直到清代改进工艺后才有较大突破。

嘉靖年间,随着经济的发展,府内的社会风气已有了很大变化。原先“邵、光、泰三邑之民力田树艺,鲜为商贾,商贾亦鲜至。土地小狭,人民众,无兴贩贸通之利,以侈大其耳目而荡其心。财源鲜薄,安于食稻茹蔬,故其俗纤俭”,此时变为“衣帽渐鲜,亦有为商贾者矣”[1](P62),可见随着经济的发展,原有的重农抑商的思想开始被打破。崇尚奢侈则是社会风气的另一大变化:“明时习尚渐侈,非复向时淳朴”[12](P102),“至有黄金横带者,宴宾盘如斗堆,累至尺余,故其谚曰‘千金之家,三遭婚娶而空;百金之家,十遭宴宾而亡’”[13](P422)。这种风气的出现,在一定程度上是受江西邻县影响的结果,如建宁县“邻于建昌,藩邸习尚移染,故其俗奢”[1](P63)。

同时,一些税务机构的设置与沿革也能够佐证墟市的发展,“(光泽税课局)正统十一年建于止马市,弘治四年令魏默徙建今所 (黄花林)。”在被革除仅十余年后,光泽税课局复建于县西的止马市,说明其时止马市应当相当繁荣,其利润足以引起当地政府的重视;其后迁至距“旧署南里许”的黄花林的缘由,可从新址方位来解释:黄花林位于止马市东,比原址更加靠近杉关与杉关驿前街,可见当时闽赣边境的墟市贸易有较大发展,在当地经济发展中占有一席之地。还有位于县治东[1](P124)的建宁税课局,其地为街头市所在地,同时距离东门附近的操场墟、县治南的城隍市不过百米之遥,反映出其时这些环绕在建宁税课局周围的墟市很有可能正是它的重要税收来源。

二、明代邵武府墟市分布和发展的特点

总体来看,邵武府墟市的分布和发展极不均衡,表现如下。

第一,墟市分布总体上呈现出北多南少的特征。弘治年间邵武府共有27 处农村墟市,而其中南部的泰宁县、建宁县墟市相加不过4 处,可见这一时期邵武府的墟市北多南少的特征较为明显;嘉靖年间邵武府共有44 处农村墟市,此时建宁县激增到11 处,而数量最少的泰宁县仍然只有2 处,由于建宁县墟市数量的激增,这一时期邵武府的墟市在维持北多南少的总体特征的同时,逐渐呈现出西北多东南少的趋势。

第二,各县墟市绝大部分分布于河流沿岸,且附近多有桥梁津渡。此处先论富屯溪流域的光泽、邵武二县。光泽县的墟市分布始终呈现出近似东北-西南的走向,分布于其境内主要河流北溪、西溪沿岸。邵武县的墟市多分布于东部和西南部地区,略成倒U 字型分布,除西南部的和平市、将石墟等个别墟市外,大部分墟市沿富屯溪的干、支流分布。其次是金溪流域的建宁、泰宁二县。建宁县的墟市基本沿濉溪的各干支流分布,多分布于西、北两区。泰宁县的梅口墟、依口墟位于县西的濉溪沿岸;而朱口墟位于县东北的杉溪沿岸。同时有相当一部分墟市附近有桥梁或渡口,府志中明确记载其地有桥梁津渡的墟市就有15 处之多。

第三,各县墟市数量发展速度极不均衡。南部的建宁县与泰宁县之间墟市发展速度的对比极为鲜明。弘治年间建宁县的墟市只有永安镇市1 处,到嘉靖年间建宁的墟市共达到了11 处之多。而泰宁县在弘治年间有朱口墟、梅口墟、依口墟3 处墟市,到嘉靖年间仅剩朱口墟、梅口墟2 处。而北部的邵武、光泽二县墟市发展速度较为平稳。邵武县由弘治年间的14 处增加到嘉靖年间的19 处,光泽县由弘治年间的9 处增加到嘉靖年间的12 处。

第四,部分地区墟市的分布重心出现了明显的偏移。邵武县的墟市分布变动较大且呈现出向东发展的倾向:嘉靖年间其原有的14 处墟市中有5 处已经消失,同时新增了10 处。具体而言,县东墟市增长最多,新增的墟市中有半数位于此。光泽县的墟市分布呈现出向西南扩张的倾向,嘉靖年间其墟市由9 处增加到了12处,新增的3 处墟市均位于县西南。建宁县的墟市分布呈现出了向东扩张的倾向,其于弘治年间仅西区有永安镇市1 处墟市,及嘉靖年间,四乡及在城保都拥有了1~3 处墟市。

第五,各墟市的墟期基本维持在每旬二集的水平,且部分地区的墟期出现了交叉安排的现象。明代福建的墟期大部分都维持在每旬二集的水平,邵武府同样如此。弘治年间,邵武县的界首市“月以四、九日集”,泰宁县的朱口墟“月四、九日集”、梅口墟“月三、八日集”,都是较为典型的每旬二集的墟市。光泽县的黄岭墟等六墟“俱以子午、卯酉日集”,为福建地区极为少见的六日一集的墟市,但单论交易频率,也和每旬二集相差不远。此外,弘治年间尚有部分墟市仍处于每月一集的状态,如邵武县的和平市“月以十六日集”、朱坊墟“月二十七日集”。嘉靖年间,各地的墟期已普遍为每旬二集,光泽县甚至“墟皆三日一集”。同时,邵武县的墟期出现了较为明显的交叉安排:界首市“月以四、九日集”、朱坊墟“月二、七日集”、将石墟“月三、八日集”。但建宁县“墟皆一六集”,仍以统一的墟期为主。

三、明代邵武府墟市分布和发展的原因

邵武府墟市分布、发展不均是其独有的自然地理、人文地理、经济发展等要素综合影响的结果。

第一,邵武府墟市北多南少的原因主要在于市场、交通等社会因素。首先是良好的市场基础。邵武、光泽二县自宋代以来墟市便有较好的发展,有和平市、椒屯墟、营名镇、清化镇、永宁镇等墟市存在,墟市贸易有一定的基础。其次是优越的地理位置。邵武县是府治所在地,南接延平府,东接建宁府,西接建昌府,《天下水陆商程》 中记载邵武县是延平府等省内其他区域与府内交通的枢纽所在[13](P104,P239)。光泽县有杉关、铁牛关、云际关等关隘,毗邻江西建昌、广信二府,位于闽赣贸易的要道上,“其道北通于江浙,居民赋役之供输,商贾货贿之贸迁,宾旅朝贸之往来,率由于此,亦冲要之地也”[1](P265)。两者都在邵武府的交通上占重要地位,因而墟市众多,贸易繁荣。再次是发达的自然经济。嘉靖《邵武府志》称:“邵光泰三邑之民力田树艺,鲜为商贾,商贾亦鲜至。土地小狭,人民众,无兴贩贸通之利以侈大其耳目而荡其心。”[1](P62)从这段记载来看,府内百姓仍以农业为谋生的主要手段。因此,在自然经济仍占主导地位的背景下,当地百姓内部的商品交换是推动当地墟市繁荣发展的又一因素。

第二,邵武府各县内部墟市的分布情况是由地形、河流等自然因素所主导的。山岭众多的地形是各县墟市分布不均的一大因素。邵武县北部的墟市较少,一定程度上是由于邵武县由北部向中部倾斜的地势特征造成的,县西北由于武夷山脉、杉岭山脉阻隔,到了嘉靖年间才出现龙斗街一处墟市,位于大乾河与高家渡河、大赖溪等河流交汇处;而南部的墟市多分布于东南、西南方向,南部由于撒网山等山峰阻隔同样少有墟市。光泽县的墟市受武夷山脉诸山峰影响,多沿东北—西南走向分布于河谷地区,位于北部山地的墟市仅有新田墟一处。建宁县的地势呈较为标准的四周高,中间低的盆地地形,但其东区仍由于金饶山等山峰阻隔而仅拥有塘坑墟一处墟市。

纵横交错的河流是各县墟市分布不均的另一大因素。明代福建省内交通以水运为主,邵武府的墟市要实现商品流通,使百姓获利,就必须向河流靠拢。而桥梁津渡的修建,在一定程度上破除了河流对陆上交通的阻碍作用,加强了河谷盆地地区对墟市的吸引力。如邵武的拿口市与泰定桥:“城东六十里,市曰拿口,阻山挟水,江流湍驶,凡道江右入闽者必出其所。绍兴甲子里人请县宰张注为石桥于市。”[1](P253)可见搭建石桥的目的最初就在于促进商贸交通。其后石桥毁于元初战乱,直到泰定年间才再次修复,仍然是出于同样的考虑,“为斯民计也”。又如建宁的操场墟,原本在县东门内外,靠近镇安桥,嘉靖年间被以“城门非市集之所,奸宄难防;且桥临不测之渊,或致失坠”[1](P473)的理由迁移至东山下,而其新址附近又有南浮桥等桥梁。可以说,这些墟市的存在与发展和桥梁、渡口的兴衰息息相关。

第三,各县墟市数量发展速度在一定程度上与各自的经济发展水平有所关联,但其中变数颇多,不可一概而论。建宁县的墟市增速极快,其中一方面原因在于建宁县原本的墟市发展水平低,因此发展空间大:建宁县并不处于各大商道上,在交通上不占重要地位;且明中前期建宁县的墟市经济仍未得到充分发展,并没有较好的经济基础。在嘉靖以前,建宁县可考的墟市只有位于里心保的永安镇市与位于县城的城隍市二处,其中城隍市还是一年一集的庙会,可见当时商品交换的需求仍然很小。另一方面原因在于建宁县的“鱼、稻、油漆、苧布之利”[1](P63)等物产的商业价值得以发掘。此外,墟市的产生绝非在一朝一夕间,其产生与发展必然要经过一个相当漫长的过程,而建宁县墟市得以加速发展的契机可能在此:正德年间,城隍市遭山贼劫掠而被毁,其后并未被恢复。当时建宁县的另一处墟市永安镇市能否独力承担全县的所有贸易需求颇为可疑。从后来建宁县墟市数量激增的情况来看,更为可能的解释是早在弘治、正德年间,建宁县的乡村中就已经出现了众多墟市的萌芽。这些位于乡村的墟市在墟期上五日一集,比一年一集的城隍市灵活;在位置上遍布于四乡,比远在县城的城隍市方便,因此最终取代了城隍市。

但泰宁县同样是墟市发展较差的一县,终明一代,其墟市发展未见太大突破。其原因可能在于泰宁县是府内唯一不与江西接壤的,在交通上并无重要地位,其物产之利也并未充分发掘,因此其墟市数量始终是全府最少的。至于依口墟消失的原因,我们或许可以从其位置推知一二:梅口墟、依口墟均位于濉溪沿岸,两者之间相隔仅约2 公里,而梅口墟更加靠近濉溪与杉溪交汇处。或许正是过短的距离使得二者可以相互取代,而梅口墟更为有利的地理位置吸引了更多的贸易,最终导致了依口墟的消失。至于北部的邵武、光泽二县,其原本的墟市发展水平就较高,因而发展空间有限,无法如建宁县一样,实现数量上的飞跃。

第四,各县墟市分布的变化的最主要原因在于其贸易重心的变化。如邵武县:其嘉靖年间新增的10 处墟市中近半位于县东,毗邻建阳;与顺昌接壤的县东南部的墟市数量基本保持稳定;而与江西接壤的昼锦上乡原有的2 处墟市于嘉靖年间均已消失。从中反映出邵武县其时更加注重于与省内的建宁、延平二府进行商贸往来而非江西。而光泽县正相反,其新增的3 处墟市均位于县西南,靠近杉关,说明光泽县侧重于与江西之间的省际贸易。建宁县同样如此,其墟市分布虽看似往东发展,但由于这些墟市均位于濉溪的干、支流沿岸,其中大部分可溯流而上,或水陆并进,抵达与江西交界的各关隘,因此其实质正与表征相反,同样侧重于与江西贸易。

第五,各县墟市的墟期是由各县自身的墟市发展水平所决定的。一般而言,墟期的密集程度与当地墟市的发展水平之间呈正相关。以邵武、光泽二县为例,二县的墟市发展水平都较高,但嘉靖年间两县墟市数量并未有太大突破,其中缘由除发展空间有限外,还可能在于两县墟市的发展体现在已有墟市的墟期变得更加密集上。如光泽县的黄岭墟等六墟,实现了从六日一集到三日一集的转变。墟期是否应该交叉安排也同样如此。邵武县的墟市能够在每旬二集的基础上交叉安排墟期的原因在于其墟市数量在府内最多,墟市发展程度也较高,各墟市在不断发展的同时逐渐与周围的其他墟市产生墟期上的冲突,因而需要交叉安排墟期。与之形成鲜明对比的是建宁县,嘉靖年间其墟期安排仍集中于每月一、六日。这说明其时建宁县的墟市尽管在数量上增长很快,但各个墟市覆盖范围较小,发展水平也普遍较低,尚不足以产生竞争,因此没有交叉安排墟期的需要。

因此,可以说,明代邵武府的墟市较之前代有了极为明显的发展,但在发展迅速的表征下,邵武府的墟市的实际分布与发展极不均衡,而这一系列极不均衡的具体表现,是受到交通、地形、市场、经济基础等多因素的影响的结果。另外,从府内墟市并未出现明显层次、墟期仍以每旬二集为主等特点可以看出,邵武府的墟市仍以小农自然经济下的生活物资交换为主,并未实现本质上的突破。

注释:

①陈铿在《明清福建农村市场试探》中对明清福建农村市场的发展、类型、局限性等进行了考察;徐晓望在《明代福建市镇述略》中就明代福建市镇整体与各地的发展情况与管理问题等方面进行了阐述;张在普、林浩在《福建古市镇——闽台古乡间商品市场》中对宋代以降福建兴起过的墟街市镇的具体位置进行了考证;刘莎、王彬在《闽台古市镇的时空分布及形成机制》中利用GIS 及其空间分析功能对探讨了闽台古市镇的时空分布与空间扩散规律。此外,在福建省内各地市镇的研究,有陈桂炳、戴一峰、蔡立雄等人的著作,在此不一一赘述。

②目前学界多将邵武府的墟市与福建其他地区的墟市一并讨论,如姜修宪、张忠福在《开埠通商与腹地商业——以闽江流域墟市的考察为例》中将明中叶以来延、建、汀、邵等地墟市的发展状况与全国其他地区进行比较以确定其发展水平;徐晓望在《晚明延平府城与闽江上游区域市场》中对晚明建溪、富屯溪、沙溪流域的市场发展情况进行了初步探讨。可见,现阶段仍然缺乏就邵武府墟市单独进行深入探讨的成果。

③具体参见唐文基《福建古代经济史》(福建教育出版社,1995 年,第596 页),林国平、邱季瑞《福建移民史》(方志出版社,2005 年,第63 页),曹衔达、盛朝辅《道光光泽县志》(上海书店出版社,2000 年,第 363 页),明代邵武府的人口应有增长。