探寻“极光圣地”阿比斯库

——瑞典北部仲夏时节的地质科考

阿比斯库是瑞典最北部拉普兰省的一个村庄,距离瑞典铁矿业中心基律纳约100 公里,位于北极圈以内的高纬度地区。阿比斯库以原始、质朴的自然风景和丰富多样的野生动物闻名,吸引了大量自然研究者前来探寻,同时也是徒步爱好者的野营休闲区域。优越的地理位置使其具备冬夏鲜明的气候特征和与众不同的独特景观,盛夏极昼时的阿比斯库阳光充足,拥有原始曲折的峡湾和广袤的森林,是户外徒步旅行的绝佳之地;寒冬极夜时节的阿比斯库被白雪所覆盖,拥有着最佳的北极光观测站,在瑞典旅游局官网中也被强烈“安利”,世界最大的私人旅行指南出版商《孤独星球》也将阿比斯库的北极光评选为世界上最具“点亮性”的体验(瑞典旅游局官网表述)。非常幸运的是,此次我们野外地质科考的主要内容就是考察位于阿比斯库的寒武纪早期地层剖面,对其地层及产出的化石进行进一步探索。

2019 年,作者作为古生物与地层学专业的在读博士研究生,获得国家留学基金委的资助在瑞典自然历史博物馆进行为期一年的博士联培交流。在外方导师克里斯蒂安(Christian Skovsted)的邀请下,于2020 年8 月3 号到8 月11 号开展了为期9 天的阿比斯库野外科考。此次野外科考除了笔者和导师克里斯蒂安外,还有同任职于瑞典自然历史博物馆的知名地质学家瓦热达(Vivi Vajda),古生代和中生代古植物研究教授麦克洛克林(Steve Mcloughlin),馆内植物化石收藏家约翰逊(Ove Johansson),寒武纪生命大爆发研究者托珀(Timothy Topper)。此行共计六人,考虑携带的行李和疫情对于人员在密闭场所的限制,所以兵分三路。我们从斯德哥尔摩到阿比斯库驾车行驶约1000 多公里,共用时2 天,所以正式的野外工作是从8 月5 号到9 号。一行人入住阿比斯库科学研究所,在这期间重点考察了前人记载的两个寒武纪早期的地层剖面,分别是位于托讷湖(Lake Torneträsk)两岸的瓦克乔克角砾岩剖面(Vakkejokk Breccia section) 和罗巴克蒂剖面(Luobakti section),其中考虑地层的完整性和化石的多样性,我们重点考察了罗巴克蒂剖面(Luobakti section)的寒武纪早期的沉积地层。此行最后,我们对北欧最为原始的自然公园“阿比斯库国家公园”进行了深度探访,近距离详细地观察和学习了该地区最具特色的野生动植物。

野外科考纪实

(1)罗巴克蒂剖面(Luobakti section)(图2—5)

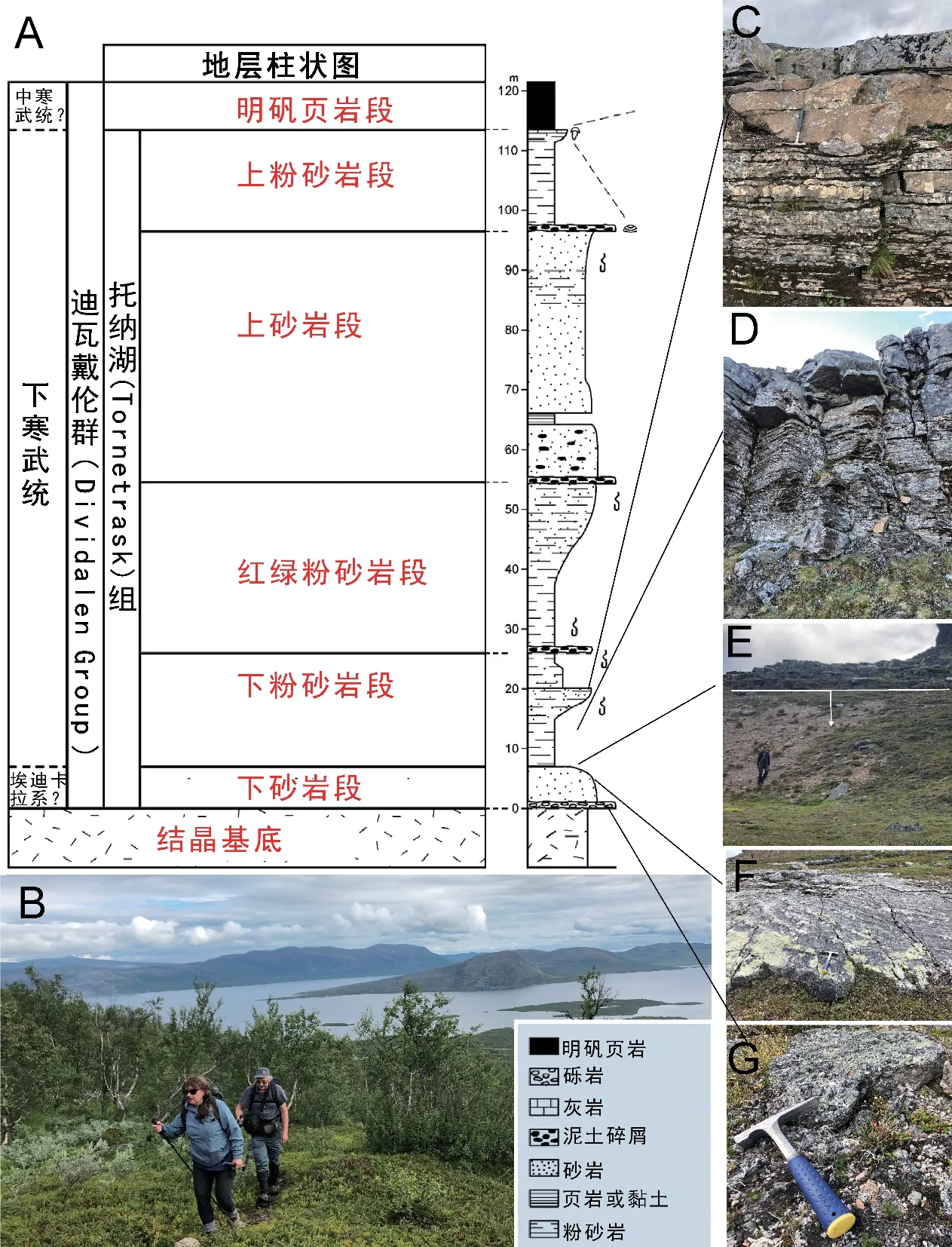

在这次野外考察中,共计用时三天对罗巴克蒂剖面的寒武纪早期的地层情况进行了重点考察,该剖面首次勘探报道的手稿至今已逾60 年,其中很多信息的表述以简要概述为主,缺少细节描述。因此获悉该地区剖面保存的寒武纪地层的详细情况对于瑞典北部地层的了解乃至全球地层对比都具有重要意义,这也是外导克里斯蒂安组织这场野外的用意之一。该剖面主要出露较为完整的托纳湖(Tornetrask)组地层(属于寒武纪早期,第2 统,第3 阶),自下而上包括下砂岩段、下粉砂岩段、红绿粉砂岩段、上砂岩段、上粉砂岩段,以及顶部出露部分明矾页岩(Alum shale)组。第一天我们针对Luobakti 剖面进行了细致的勘探考察,徒步由山底至山顶,全面地对地层进行了核对和观察。

图1.野外地质考察三个点位的地理位置分布

图2.罗巴克蒂剖面地层。A,罗巴克蒂剖面的地层柱状图。B,由山底徒步向上穿过的树林。C,下粉砂岩段中上部发育的灰白色砂岩,产出大量遗迹化石。D,下粉砂岩段的灰白色砂岩。E,箭头向下是风化后紫红色的粉砂岩,上部发育灰白色砂岩。F, 灰白色砂岩,表面发育大型的波痕。G,灰色砾岩,是下砂岩段底部与太古代基底的不整合边界。

罗巴克蒂剖面位于“人迹罕至”的山顶(图5.A),从山底徒步向上需要穿过高程约200米的树林(图2.B),丛林中仅有一条陡峭的羊肠小道,路旁布满了野生生长的蓝莓和黑色的野莓,高矮不一的灌木丛生,偶尔能够看到北欧的特色野生动物驯鹿或者驼鹿留在丛林中的粪便。穿越灌木丛后来到只生长杂草的大平台继续向上爬,此时海拔约620 米,总算找到了托纳湖组下砂岩段的地层。底部出露灰色砾岩,是下砂岩段底部与太古代基底的不整合边界(图2.G),向上可见大套较厚的灰白色砂岩,表面发育大型的波痕(图2.F)。沿地层继续向上可见一套厚层紫红色的粉砂岩(图2.E),风化严重,呈现破碎的片状,上部发育灰白色的中厚层状的砂岩,该点位的海拔约800 米,其中在灰白色砂岩底部(图2.C,D),还发现了很多大型生物扰动形成的遗迹化石(图3)。

沿着灰白色砂岩岩层的轨迹,我们平移走到发育其上部的红绿粉砂岩段的地层,这里的粉砂质泥岩表面因为风化呈现巧克力—紫红色,内部未风化岩层呈现灰黑色(图4.A)。我们利用一天的时间挖掘化石。令人惊喜的是,该段产出较为丰富的实体化石(图4),例如寒武纪典型的三叶虫、腕足动物和疑似的软舌螺动物化石(图4.C,D)。我们自下而上系统逐层收集了挖掘出的化石,从该剖面的首次报道至今,除了部分灰岩中的小壳化石和三叶虫有过简单描述外,其他的化石信息也无从考究。此次发现的化石,不仅用强有力的证据证实了该地区产出三叶虫化石,此外该处粉砂质泥岩内保存的化石都是在该地区的首次发现。丰富的黄铁矿矿物颗粒在挖掘出的岩石内肉眼可见(黄铁矿往往是特异性埋藏化石库中产出化石保存软组织的关键矿物之一),很可能具有特异型埋藏化石库的潜力,这令我们一行6人激动不已。

发现一个化石采集点往往令人兴奋,但是我们不应停下探索的脚步。早期瑞典北部野外勘探手册中(1960)简要描述“上粉砂岩段顶部存在一条灰岩条带,内含大量小壳化石”(小壳化石(small shelly fossil):特指寒武纪最早期海相地层中出现的个体小、肉眼难以见到、常保存在碳酸盐岩需要低浓度醋酸浸泡筛选的原始带壳动物的骨骼化石)导师克里斯蒂安作为寒武纪小壳化石的专家,对该地区的小壳化石非常感兴趣,因为此行一个至关重要的野外内容就是在罗巴克蒂剖面寻找前人简单叙述的那条保存丰富小壳化石的灰岩条带。

斯堪的纳维亚山脉的一个明显的特征是总高程并不算高(大概1200 米左右),但是山脉延绵不绝,往往平坦的山头后面仍是一座矮峰,所以在挖掘产出于红绿粉砂岩段的化石后,想要找到其上覆的上砂岩段和上粉砂岩段的露头并不轻松,需要沿着红绿砂岩岩层出露的地层徒步平移和攀爬才能将其找到。为此我们用了一天的时间寻找传闻中富有化石的灰岩条带。山顶的海拔高,使得视野开阔(图5.C),俯视远处的托讷湖(Lake Torneträsk),广阔的山顶草地,蔚蓝的天空与白云,使人惊叹大自然的鬼斧神工,风景无限好。山峰中间偶有几条冰川融化构成的小溪流,纯净无瑕,蔽日处还覆盖着极具历史感的皑皑白雪,高处虽不胜寒但远观的景色远胜于山底,笔者深深被大自然的壮阔所征服,也更想探索其中的奥妙。功夫不负有心人,我们在延绵的第三座山顶发现了出露不完整的灰岩段,在上粉砂岩段灰白色的硬质粉砂岩的顶部,找到了典型的但发育并不连续的灰岩(图5.B),针对这套灰岩我们进行了系统采样。在寻找灰岩的途中,我们在上砂岩段的顶部还发现了出露较为连续完整的灰岩条带,肉眼可见内部含有较多的壳体化石碎片,是蕴藏良好的小壳化石的岩段。

图3.罗巴克蒂剖面产出的遗迹化石。A,B,E,F,G,是下粉砂岩段中上部发育的灰白色砂岩的底部产出的大型遗迹化石,包括一些爬行迹和沙虫迹,表现地层当时丰富的生物扰动现象。C, D,红绿粉砂岩的顶部产出一条薄层灰岩条带,在这里的灰岩中蕴含大型的黄铁矿物。

图4.罗巴克蒂剖面产出的实体化石。A, 红绿粉砂岩段的地层,风化后呈现巧克力色的粉砂质泥岩产出丰富的寒武纪典型化石。B, 在该层位挖掘到的化石。C, 三叶虫的头甲化石。D, 挖掘到很多三叶虫化石的碎片和一些腕足动物化石。E,外导克里斯蒂安对化石进行包装和记录以供未来科学研究。

历经3 天高强度的徒步勘探(平均每天12 公里),圆满完成了这次野外考察任务,并且意外挖掘和收获了大量保存完好的实体化石,可以说是一次意义非凡的地质考察。

(2)瓦克乔克角砾岩(Vakkejokk Breccia)剖面(图6, 7)

因为罗巴克蒂剖面出露得较好,而瓦克乔克角砾岩剖面在早期的野外勘探手册中出露与其基本一致的地层,两剖面分别位于被托讷湖阻隔的两座山峰(图1),因此,瓦克乔克角砾岩剖面也激起了我们探索的兴趣。

图5.A, 罗巴克蒂剖面全景。B, 出露的上粉砂岩段顶部地层,红色条带为我们采样的点位,发育灰岩条带,可能蕴藏大量的小壳化石。C, 由采样点位俯视远方的斯堪的纳维亚山脉。

图6.瓦克乔克角砾岩剖面考察。A,前往瓦克乔克角砾岩剖面需要坐船,还需要穿非常厚的冲锋衣防风,时长大概40 分钟。B,船上看到的清晰见底的托讷湖和远处冰雪覆盖的斯堪的纳维亚山脉。C, 考察的地层露头大部分位于瀑布下的激流两侧。D,下砂岩段地层中的灰白色砂岩。E, 下砂岩段地层的底部砾岩。F,较厚层状灰白色砂岩,岩层面发育似“叠层石”的结构,还需要进一步研究。G, 中厚层黑色砂岩底部产出的遗迹化石,岩石样品底部可见一些光滑的擦痕。H, I红绿粉砂岩段地层。

托讷湖位于该国北部斯堪的纳维亚山脉中间,长70 公里、宽11 公里,面积332 平方公里,海拔高度341 米,平均水深51 米,最大水深168 米(谷歌检索数据),是瑞典北部由冰川融水构成的湖泊,水质清澈见底偶见小鱼“悬浮”。在瓦克乔克角砾岩剖面,我们共计用时一天。因为路途遥远,所以需要早起坐船横穿托讷湖。坐船穿过托讷湖大约需要40 分钟(图6.A),远处可见连绵不绝覆盖积雪的斯堪的纳维亚山脉和清澈见底的托讷湖湖水(图6.B)。地广人稀的瑞典北部只可见几栋房屋在岸边坐落,考虑安全因素和船外较为寒冷,船夫让我们穿上厚厚的冲锋棉衣(图6.A),有种“极地”冒险的既视感。从实地考察看,瓦克乔克角砾岩剖面的露头并不如罗巴克蒂剖面,大部分被植被覆盖,能见的露头大部分位于瀑布下的激流两岸(图6.C)。与罗巴克蒂剖面相比,地层缺失下粉砂岩段和上砂岩段地层。底部可见下砂岩段地层,底部一套砾岩是太古代基底与上覆的界限(图6.E),发育较厚层状灰白色的砂岩,表面发育大型的波痕构造,部分岩层面发育似“叠层石”的结构(图6.F),但是仔细观察可能只是砂岩发育的某种结构,需要进一步研究。地层向上发育仍是上砂岩段,但变成了中厚层黑色砂岩,产出遗迹化石(图6.G),岩石样品底部可见一些光滑的擦痕,上部发育灰白色的砂岩,顶部产出的灰白色砂岩伴有大量碎石。我们认为这里就是早期勘探手册中记录的角砾岩层“Breccia layers”。

图7.A, 瓦克乔克角砾岩剖面顶部,可见小型的瀑布,左侧地层有一个大型的褶皱构造。B,C, 瓦克乔克角砾岩剖面的路非常不好走,需要在丛林中攀爬或者沿着激流两侧进行地质考察。D,上砂岩段的中厚层黑色砂岩。

图8.阿比斯库国家公园考察。A, I, 阿比斯库国家公园标志建筑。B, 全园区的3D 地图展示。C,乘坐缆车至山顶,可见覆盖的白雪皑皑。D, 拥有着蓝绿色河水的阿比斯科河。E, F, 萨米人的营地,复建的传统萨米房屋供游客参观学习。G, 园区有很多标志性的观测点,详细讲述阿比斯库的特色景观和故事。H, 游园服务中心兼职的大学生,为我们解说在园内生存的野生动植物。

瓦克乔克角砾岩剖面更为原始,崎岖的山路全覆盖灌木丛,使得攀登的路并不好走(图7.B),继续向上可见大套厚层的风化表面呈现紫红色的粉砂质泥岩(图6.H,I),这里的地层属于红绿粉砂岩段,在这里我们用了数个小时进行化石挖掘,可见一些黄铁矿晶体颗粒,但是化石一无所获。再继续向上地层出露更加不连续,多表现成黑色中厚层砂岩,判断可能是上粉砂岩段的部分露头。攀爬到了山顶,可见美丽壮观的小型瀑布,瀑布的左侧可见地层发生了强烈的变形,形成一处大型褶皱构造(图7.A),岩层的层理清晰,紧紧挤压在一起。该剖面露头到山顶截止。虽然瓦克乔克角砾岩剖面并不算得上是一条良好的层型剖面,但是该地区发育良好的角砾岩层,在角砾岩层中我们也采了大量的样品,为后期沉积学等研究作基础的样品储备。

(3)阿比斯库国家公园(图8)

同行的研究者对阿比斯库国家公园中的野生植物非常感兴趣,所以在这次野外考察中我们预留了一天去探访“自然天堂”——阿比斯库国家公园(图8.A—B)。阿比斯库国家公园建于1909 年,同年通过了自然环境保护法,该国家公园成立的目的旨在“在北欧北部保留一块区域,保持它原来的样子供科学研究使用”,被称为“欧洲最后一块原始保留区”。它占地面积77 平方千米,内设有科学考察站,也是北极圈观光的据点之一。考察阿比斯库国家公园的当天,天气晴朗,室外气温高达26 摄氏度,北极圈内极昼下的温暖天气使得这里多了许多徒步和野营的游客。公园入口的游园服务中心有专门的夏季兼职的大学生(图8.H),为我们解说在国家公园内能够看到的野生动植物。进入园区徒步了大概半天的时间,园区内的花草开得正盛,因为同行中有相关领域的植物学专家,所以看到特色的瑞典野生植物非常兴奋,据“阿比斯库植物学和生物气候学”(Abisko Plants and Phenology)官网统计,截至目前,共有284 个植物物种被观察者发现于国家公园并鉴定。峡谷内阿比斯科河(Abiskojakka)流动着最具特色的北欧蓝绿色清澈见底的冰川融水(图8.D)。乘坐缆车登顶最高峰(图8.C),云兴霞蔚,天高气爽,远观诸多峡湾和群山连绵的古老的斯堪的纳维亚山脉(斯堪的纳维亚山脉早在盘古大陆之时便已形成,加里东造山运动发生,古陆裂开,大西洋出现,形成了欧洲大陆西部的边缘,斯堪的纳维亚山脉在此时连接起来,是史上加里东运动所造山系的残余部分),令人心旷神怡,震撼于山水之间大自然的绝美,陶醉在夏日和煦阳光下的平静和谐。

此外,我们还参观学习了欧洲“最后的土著”——萨米人的营地(图8.E—F)。萨米人是欧洲目前仅存的游牧民族,且也是欧洲最大的原住民族群之一。考古学者早前通过挖掘出土的文物证实自新石器时代起斯堪的纳维亚半岛的大部分地区就有萨米文化的存在。在阿比斯库国家公园,有专门供游客参观学习的萨米营地房屋和相关文化历史介绍。萨米文化已有上万年历史,目前仍有8%到10%的萨米人在斯堪的纳维亚半岛从事驯鹿放牧工作。萨米人的热爱自由与广阔原始的斯堪的纳维亚相得益彰,脑海中浮现出由萨米族歌手索非亚·詹娜克(Sofia Jannok)用萨米文演唱歌曲《Liekkas》(北极光的征兆)的画面——“Nástegokčasa vuolde, mon ráhkadan luottaid,Guovssahasa sánit, libardit dáivahis, Jaskatvuo a hálddus, mu vuoigŋamat dávistit, Juoga savkala munnje, ahte leat boahtime(璀璨星空下,我在寻找着,北极光的征兆,天空中北极光蜿蜒变化如舞,不忍打断的寂静中,呼吸回响,我才不会感到寒冷,微风轻啸,像是你在耳鬓低语)”。悠扬婉转,纯洁质朴,娓娓道来的是人与自然的和谐和安谧。

虽然这次科考的季节使我们无缘看到极夜下阿比斯库美轮美奂的北极光,但是在阿比斯库国家公园对于萨米文化的接触,让我切实理解了萨米人对于景物(极光)和野生动物(驯鹿、狐狸)等大自然事物的仰望和崇敬。

野外之一路繁花

阿比斯库之行除了考察了笔者研究相关的寒武纪地层外,因为与很多植物学、地质学专家一起,所以路上学习了如何认识和鉴别某些野生植物(图9),以及丛林中野生动物留下的粪便等。植物有北欧特色浆果云莓、酸甜可口的野生蓝莓、洁白细腻的羊胡子草(Eriophorum scheuchzeri)、冷傲淡漠的欧亚草茱萸(Cornus suecica)、清新优雅的梅花草(Parnassia palustris)、淡雅幽静的圆叶风铃草(Campanula rotundifolia)、娇羞欲滴的林奈花(Linnaea borealis)、绚烂夺目的柳兰(Chamaenerion angustifolium)。在前往野外剖面的路途中,还非常幸运地看见了零散的四五头萨米人放养的驯鹿(图9.J)。在阿比斯库的这几天,天气晴朗,气温适宜,是徒步勘探最棒的时节。在山顶的考察,偶遇阵雨,虽然淋湿了衣服和背包,但是却看到了绚丽的彩虹。

图9.野外考察中看到的野生动植物。A,考察中风雨后见到的彩虹。B, 梅花草。C, 欧亚草茱萸。D, 圆叶风铃草。E, 羊胡子草。F, 北欧特色浆果云莓。G, 林奈花。H, 绚烂夺目的柳兰。I, 剖面山顶可见周期性脱落的驯鹿的鹿角。J, 野外途中碰见的萨米人放养的驯鹿。K,野外工作照,重装徒步。

图10.野外考察生活。A, 我们一行人考察期间入住阿比斯库科学研究所。 B, 8 月份阿比斯库的午夜夕阳。C, 考察的剖面山腰有人在露营,红色圈出搭的帐篷。D, E, 外导克里斯蒂安为野外准备的速食午饭,加入热水就是一份美味的意大利面。F, 很多老师自带野外炊具,在寒冷天气下,中午能够喝杯热茶。G, 地质考察过程有的时候比较危险,需要蹚过溪流进行样品采集。H, 一行六人的集体合照。I,野外共计五天平均每天徒步10 公里。

除了被大自然壮阔的美景震撼外,这次能与各位专家一起在阿比斯库开展实地野外地质考察,对于仅仅是在读研究生的笔者来说是一次前所未有的新鲜的历练。斯堪的纳维亚山脉是当地特色的野营探险的绝佳徒步圣地,我们在野外途中也碰见了零星一两个徒步爱好者扎营的帐篷(图10.C),重装徒步的乐趣可能恰恰是用原始的方式亲近大自然,历经汗水和辛劳后感悟和融入大自然。事实上,这次科考我们所探寻两条剖面的徒步路程都非常远(图9.K),加上地层陡峭,在丛林中穿梭时需注意脚下崎岖的野路,防止崴脚;在攀爬过程中也非常容易被植被刺痛,或者被出露的岩石剐蹭;在采样的过程中,剖面露头有时在激流两侧,要谨慎小心地穿过溪流,这给采集岩石样品增加了难度(图10.G);最恼人的是,斯堪的纳维亚山脉植被密布,因此还有“ 密密麻麻,扑面而来”的蚊子群。这里尤其感谢拥有专业野外经验的专家老师的照顾和贴心提示,提醒并帮助准备了充足的防蚊喷雾和野营食物(一般携带早上自己准备的三明治作为午饭(图10.F),当然也可以准备野外专用的美味可口的速食(图10.D—E)。有的老师携带野营炊具,对于中午阵雨和较寒冷的刮风天气,可以喝一杯热茶或热咖啡)。

在这次野外考察中,笔者更感受到了地质工作者的磨砥刻厉、严谨认真。无论中外,地质人手握地质锤,风餐露宿,穿梭在各个地区的辛劳勘探为日后自然相关的研究打下了坚实的基础,是迈向“探索自然”最初,也是最关键的一步。每天徒步十几公里的野外结束(图10.I),并不意味着工作的完成,晚饭后还会坐在一起探讨今天野外的地层,总结当日的发现,并且及时更改或者计划下一天的日程。与这些不同研究方向老师们同行的野外并没有陌生的距离感,对于不懂的地层和野生动植物,老师们都会用非常幽默且浅显易懂的方式解释和讲解,笔者深感荣幸并且要向他们严谨刻苦的专业精神致敬和学习(图10.H)。

这次阿比斯库科考之行,在充实而又辛劳的五天工作后结束了。我脑海中充塞着勘探的地层信息和充实的化石材料,心中满是对原始森林、山水大自然和谐秀丽的震撼。载着满满的岩石样品,我们向南驶离阿比斯库。希望这颗北极圈的自然“遗珠”能够永远保持它的盎然生机和质朴神秘,希望所有自然的美好都能够维持在原始的地球净土上悠久流传。

阿比斯库极光