五十年代地质往事的回顾

我原在共青团察哈尔省委宣传部工作。察哈尔省建制撤销后,1953 年我“转业”到地质部华北地质局。作为新中国的第一批建设者,参加了大青山石拐子煤田地质勘探工作。能为我国第一个五年计划工业建设做贡献,感到十分光荣。如今,一晃50 多年过去了,回顾往事,尽管岁月冲淡记忆,但仍有不少事挥之不去,难以忘怀。特别是毛主席、周总理对地质工作的高度重视和亲切的关怀是值得我们永远回忆的。

一、老专家听召唤报效祖国

国家建设需要以丰富的资源和优秀的人才为基础。新中国成立后,许多侨居海外的科学家和学者极为振奋,强烈要求马上回来报效祖国。有的在公开信中写道:“梁园虽好,非久居之乡。归去来兮!……为了国家民族,我们应当回去;为了为人民服务,我们也应当回去;就是为了个人出路,也应当早日回去,建立我们工作的基础,为我们伟大的祖国建设和发展而奋斗!”(华罗庚《致中国全体留美学生的公开信》)

地质学家李四光,在1948 年出国参加伦敦第18 届国际地质学会大会以后,一直旅居国外。党中央和周总理始终盼望他早日回到祖国,参加新中国的建设。当李四光听到中国共产党和新中国的召唤时,二话不说,毅然冒着被敌人扣留、暗杀的危险,在中央的保护下,于1950 年5月7 日辗转回到北京。

他到北京后的第三天,周总理即到住地看望他,同他谈了形势、地质工作和地质队伍的组建等问题。周总理说:“我们要先把地质专业人员集中起来,把队伍整顿一下,你看,是不是先成立一个委员会,你来当一段时间的主任,等条件成熟了再成立地质部。总之,我们要尽快地展开工作,进行矿产资源的勘探和开发。”李四光遵照周总理的指示,立即向当时留在中国大陆各地的290 多名地质人员发信致函征求意见。在多数地质专家的支持下,成立了中国地质工作计划指导委员会,有组织地将地质专家动员起来。在党中央、政务院的领导和组织下,在毛主席和周总理的关怀下,地质工作在旧中国落后的状态下,很快发展起来,至1952 年地质部成立,李四光部长主持工作时,国家调集和培训的地质技术人员已达1000 多人。

二、建设新中国开发矿业

建国前,我国的地质工作者很少,他们一无经费,二无安全保障,很难开展工作。1949年新中国诞生后,我们党和国家十分重视和关怀地质工作的发展。建国初期,毛主席就向我们发出了“开发矿业”的号召。1952 年8 月地质部成立,第二年毛主席就指出:地质部是党的地质调查研究工作部,取得的矿产资源情况一定要可靠。1956 年,毛主席又指出:地质部是地下情况侦察部,它的工作搞不好,一马挡路,万马不能前行,要提早一个五年计划,一个十年计划。毛主席的指示,正确地指出了地质工作的性质和地质工作在社会主义建设中的地位、作用及其战斗任务。毛主席特别关心地质力学找矿的成效。周总理遵照毛主席指示,支持地质部成立了地质力学研究机构。

1953 年,岳崇书在与唐建文一起填绘白狐子沟幅1:1 万地质图时进行地质观察和剖面素描

1953 年,岳崇书在填白狐子沟地质图工作中。照片示其记录地质观察点和画剖面素描后,测量岩石产状,让唐建文测量时的情景。

1953 年华北地质局石拐子煤田勘探队员办公和住宿的专用帐篷。当年他们住的帐篷夜间曾受到狼群袭击,度过了惊心动魄的不眠之夜。

李星学在“内蒙古大青山石拐子煤田的地层及其间几个不整合的意义”一文中关于石拐子地区的地层素描图。

第一个五年计划初期,毛主席极其关心我国的石油远景,曾询问我国杰出的地质学家、地质力学家李四光:“我国天然石油这方面的远景怎么样?”为探明我国天然石油资源,李四光和广大干部、技术人员一起开始进行大规模的石油普查,终于找到了地下大油田。1959 年,大庆油田出油了,从而打破了西方的“中国贫油论”,也证明了中国地质学家们独创的“陆相生油”理论的正确性。1964 年全国召开第三届人大会议期间,毛主席接见了李四光。主席紧握李四光的手,亲切而风趣地说:“李老,你的太极拳打得不错啊!”毛主席说这话,不仅是对李四光的赞扬,也是对广大地质工作者和科研人员运用地质力学理论在新华夏构造体系中找到石油的高度评价。后来,历史证明党中央把地质研究作为科研的先行领域,将石油勘探列为战略重点,是十分正确的。铀矿普查促成了中国第一颗原子弹爆炸,石油勘探使我国甩掉了贫油帽子,核工业、天然石油工业的发展推动了全国工业化和现代化的进程。50年代初,世界级超大型的白云鄂博矿床(铁、铌、稀土矿床)的勘探、大型石拐子煤田的勘探、大型清水河煤田的勘探,都为包头钢铁基地建设亟需的丰富的铁资源和炼焦煤、动力煤资源提供了保障。

三、光荣的工业建设“尖兵”

1953 年初,在原察哈尔省建制撤销之际,地质部副部长何长工亲临张家口,动员我们省直机关干部参加被誉为“祖国工业建设的尖兵”的地质勘探工作。何副部长的讲话,是从他早年投身革命经历开始的,他用手指着自己一条伤残的腿说:“这是被敌人的洋枪洋炮打伤的,后来我们中国共产党领导人民军队用土枪土炮和缴获敌人的洋枪洋炮打败了敌人,取得了革命战争的胜利,使全国人民获得解放。革命战争的历史告诉我们:打仗,没有钢铁不行。现在我们要建设新中国,没有钢铁行吗?当然不行。我们要自己动手,艰苦奋斗,尽快将埋藏在地下的矿产资源勘探出来,特别是铁矿和煤炭更重要,它们是发展重工业和一切工业中需要量最大最主要的资源。这是一项光荣而艰巨的任务,在革命战争年代打仗需要有侦察兵,社会主义建设时期更需要有尖兵,地质勘探队就是祖国工业建设的‘尖兵’……。”何副部长的讲话激起热烈的掌声,很多省直机关干部纷纷要求参加地质工作。我也从原共青团察哈尔省委“转业支工”到了华北地质局,一开始在局计划资料处工作。由于局野外地质勘探工作任务重,干部奇缺,特别是技术干部更缺,局决定从各处室抽调青年干部学地质,让专家为师带徒弟尽快培养人才,满足地质工作急需。就这样我和全局近百名青年干部分别走上局直属的地质勘探队,其中我们10 余名“地质学徒”分配到石拐子勘探队。这是我人生中的第二个“里程碑”。每个“里程碑”都是在“服从”二字的前提下,即服从党的需要、服从组织分配,是“服从”为我的人生不断增光添彩。

1980 年内蒙古地矿局体制改革,新组建一支以地质技术人员为主的专业队,地质学会组织技术干部等赴著名的古北口古长城进行地质考察。岳崇书(后排左1)与部分地质人员合影。

四、地质勘探的战略行动

1953 年,正是我国开始第一个五年计划的时候。在春意盎然的日子里,我们十几名地质学徒随新组建的石拐子地质勘探队的部分职工,从张家口坐火车到包头地质部驻包工作站,换乘几辆解放战争时缴获的敌人的大卡车,几小时后到达石拐子格亥图队部。大家不顾坐车的劳累,一齐动手很快搭起两座木结构带脊的毡子帐篷。晚上,一个同志通知我们明天进行地质踏勘,让做好准备。什么是“地质踏勘”?陌生的词语引起我们极大的兴趣和好奇。第二天清晨,太阳还没露头,我们就起来了,主动把20 多个背壶灌满开水,又帮厨师把每个人的饭盒装好午餐。早餐后,我们背起背包,脖子上挂着微型放大镜,肩挎罗盘,背水壶,脚穿翻毛登山鞋,身穿特制的劳动布服装,头顶白色太阳帽,手持地质锤,整装待发。专家师傅们除和我们装备一样外,还带着装图皮囊、高倍望远镜、照相机、空盒气压计,腿上打着皮裹腿。师傅们说,打裹腿是自我防护,防范毒蛇入裤,荆刺刺伤。我们在专家师傅的带领下,迎着东升的旭日前进,犹如边防的巡逻兵,都自觉地走成了一行,向计划的五当沟、长汉沟、白狐子沟、脑包沟等地区进发。路遇不少老乡看我们这样“打扮”不解,互相窃窃私语:这是什么兵啊?有的竟毫无顾忌地问:“你们是干什么的?”确实,这一地区的老百姓一辈子身居身深山,没见过这个阵势。这时,走在最前面领头的技术队长李师傅(即当年培养我们学地质的李星学老师),心直口快地回答:“我们是地质队,是给你们找矿来的!”李师傅是南方人,说话口齿又快,老乡一时听不懂,加上他身瘦个高,戴副眼镜,更引人注意了。突然,一围观的年青人手指着他说:“看!还有个‘外国人’呢?”乐得平时就爱开玩笑的刘专家(即当年的刘海润老师)不禁当了回捧哏道:“这回咱们工作进展更快了,有‘国际友人’来支援啦!”逗得大家哈哈大笑。

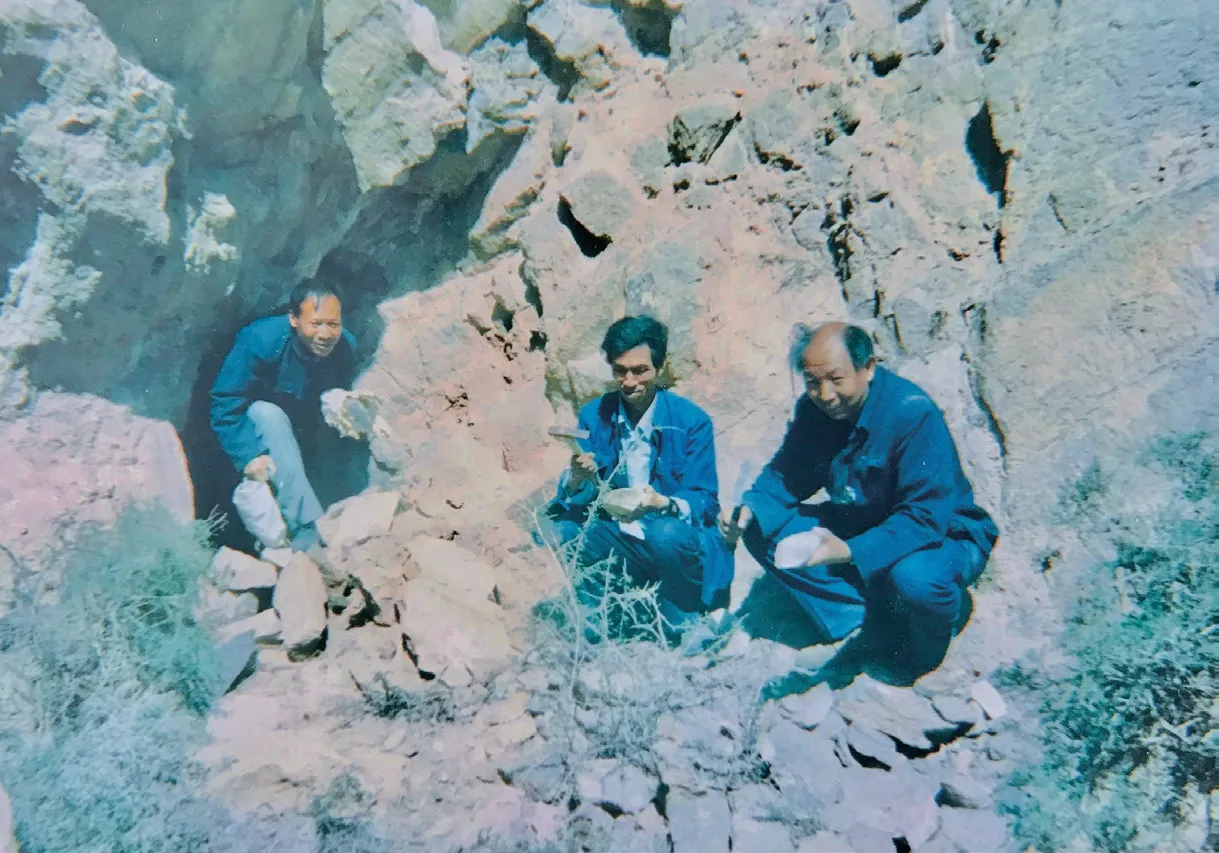

上:1986 年,岳崇书受内蒙古地质协作办公室邀请赴阿拉善盟进行矿产考察,行程3600 公里,考察了十三个矿产地。这是考察途中吃午餐的情景。

中:1987 年,岳崇书应聘内蒙古阿盟培训冰洲石选矿人员,为期一个月培训出20 多名。右2 为岳崇书观察冰洲石。

下:岳崇书观察冰洲石后,确信质量很高,亲自进溶洞采标本,做讲课、选矿时示范用。

这一笑我们的精神更振作了,一路紧跟专家师傅,在他们指导下识别地层、岩石、构造、矿层,量产状,拍照片,作记录,打标本。标本打得多了,我们就主动抢着分开背。临回驻地时,田本裕老师从皮囊中拿出一比五万比例尺的军用地形图,手指着图上的地形和画的路线让我们看。他说“今天的行动就叫踏勘,是战略性的侦察,总体了解掌握工作区新老地层、岩性变化、构造简复、矿体隐露、地形地貌、水文分布等情况,为下步进行地形测量、地质填图、布置山地工程、钻探施工打基础。”

时至下午两点多,大家从山脚下找了个“港湾”吃了带来的干粮。我们这些学徒昨天出校门进机关门,今天出机关门进地质门,经过一天的跋涉,不由得对大山亲热起来,总想找个高处再好好看看风景。于是就在附近找了一个制高点,登到山巅一望。呵,真美!祖国的大好河山尽收眼底,犹如一幅巨大的锦绣画卷。等回到驻地时,西边的太阳已经落山了。说实话,爬一天山,走一天路,是累,但师傅们一个累字都不讲,他们的脸上堆满了愉快而欣慰的笑容。地质踏勘,是我们有生以来最高兴的活动。因为专家师傅们把我们领进了这个广阔无围墙的“野外地质大学”课堂,给我们上了一堂最生动、最重要的一课。

五、与天与地与狼斗其乐无穷

那几天,在专家师傅的带领下,我们爬高山穿沟壑,粗略估计加起来也有几百里的路程。这对我们来说是史无前例的行动,都感觉累了。结束踏勘的那天晚上,有的早已进入梦乡,有的似睡非睡。我有个毛病,累点就睡不着,躺在床上翻来覆去总是睡不着。这时,我听到帐篷外嗥嗥的狼叫声,一会声高一会声低,细声呐嗓地嚎叫,犹如女人痛哭,十分可怕。我就推了推熟睡的伙伴说:“你听,这可怕的叫声就是狼呵!”刹时,又听到狼来抓咬帐篷的声音。听声还不只一只,而是多只。这时,另一伙伴也醒了,我们吓得毛骨悚然,不知所措,都惊出一身冷汗。我说:“我有经可传,在我小时候和伯父岳芝做伴,同住我家开设的中药铺门面房。因为临街白天嘈杂,到晚上夜深人静时,有一点很小的声音都能听得见。伯父曾几次深夜悄悄让我听‘狼的歌声’却叫不醒我,一天深夜伯父突然喊醒我说:‘你听这就是狼的叫声。’我们虽然害怕但又好奇,这是我首次听狼叫,不大会儿功夫,又听到隔壁一家门面被狼撞击的声音,并伴有惊人的嚎叫声。伯父故意吓唬我说:‘别出声,说话狼就进来要吃人了……。’”我把听狼叫的故事这么一讲,谁也不说话了。“聪明”的狼确信帐篷内无人,果然,过了一会儿外面就无声无息了,狼真的走了。多亏帐篷安装得严实,不然,狼冲进来,我们没枪只有地质锤,很难对付。

第二天,出去把狼侵犯我们的情况一讲,老乡告诫我们:“这地方也是狼出没之地,伤人伤畜屡见不鲜,大白天农妇带小孩下田,孩子被狼叼走了还不知道,还有的上山干活把孩子放在家里,结果狼暗中观望动静,等待机会,窜进屋把孩子叼走了。有时,白天在山上也能看见狼,不过没有夜间那么厉害。你们上山工作也要多加小心啊!你们一开始到这里,我们不知道你们是干什么的,现在才知道是给我们找矿来的,以后我们生活好起来了,首先要感谢的就是你们地质队。”

六、拜专家为师从头学起

在学习中,我深知煤在工业建设中占有很重要的地位。第一个五年计划期间,煤田地质勘探在全国地质勘探工作中占着极大的比重。1954 年又是煤田地质勘探大发展的一年。我能有这样好的境遇,参加大青山石拐子煤田地质勘探,为第一个五年计划做贡献,是非常光荣的。于是我执意在专家师傅的培养下,从头学起,立志成才。专家师傅把培养地质技术干部的工作,视为一项光荣的政治任务,列入地质工作议事日程,做到培养有计划、有安排、有检查、有考核。我们徒弟个人学习有专业课本,如地质学、地史学、制图学、构造地质学、野外地质学、矿物岩石学、沉积岩石学、岩矿鉴定、储量计算、煤田地质等。为了学好煤田地质,我在出野外工作前,购买了一本原苏联矿物原料研究所主编的专著《煤》,它成了我的“良师益友”,上山工作时还带着它,休息时看上几段,采取这种方式,我将《煤》这本专著通读了一遍。这些专业书都是以业余自学为主,专家针对工作实际进行讲课辅导,边干边学边提高。每天我们和专家从山上工作回到驻地,师傅们把当天从山上取得的第一手资料,及时整理出来并研究第二天或下一步的工作计划。我们做完一些应做的或师傅亲手交给我们做的工作后,便结合当天野外工作情况,主动看书学习。我们在自学中,把一些不明白的技术术语和技术操作方法向专家请教。专家师傅每天晚上还要给我们讲1—2 小时的理论课。讲课时,针对我们工作中存在的问题和自学中遇到的难点,理论联系实际,深入浅出地讲述,使我们一听就懂。在实践上,把重点放在“传帮带”的实际工作上,不断提高了我们的知识水平和操作技能。

煤田地质学家田本裕2004 年寄给岳崇书的个人照片

2001 年4 月下旬,李星学院士于西安参加中国古生物学会学术年会后在华山地质考察途中留影。此照为李院士2009 年9 月中秋赠予岳崇书的。

地质踏勘后不久,我们便随专家开始进行地质测量。地质测量也叫地质制图,简称填图,它是地质勘探工作的首要环节。在分组分幅填图时,我分到田本裕师傅这个组。他首先热情地给我们讲了地质制图对指导地质勘探的重要意义。讲到地形图与地质图的关系时,他说:“填图一定要用精确、清晰、易识的地形图,才能填绘出质量高的地质图。填图时,首先确准自己所站地形图上的位置要与填绘的地质体保持不太远也不太近的距离(可借助空盒气压计显示高程),以看清楚为限,填出的地质界限才能达到与实际吻合无误。”他还给我们讲了怎样识别地形图。在山上填图时,他在地形图上示范怎样勾画地层、矿层,构造的地质界线和填注岩层产状,是他手把手教我学会了填图的原则和方法。他又教我怎样根据填好的地质图,编制其他主要的地质图件,如:实际材料图、构造图、基岩图、勘探工程分布图等。就连怎样洗面筋裱地形图,怎样采集动植物化石、岩矿石标本,怎样用罗盘量产状以及怎样绘制各类型地表工程素描图、岩层露头自然剖面图等都教得非常耐心、认真。我也很快就学会了。

一天,我们和田师傅上山,他为了让我们学会打标本技术,从岩层上随便敲下一块岩石,用地质锤几下就把四棱八角不成形的岩石打得方方正正,一点没有锤子敲的痕迹,中间厚四边薄,非常好。示范完毕,大家鼓掌称赞田师傅功底深、技术高,都表示一定把基本功学好。田师傅接着又说:“打标本一定要敲掉风化面,打出新鲜面,才能清晰地看出岩石里面所含的矿物成分,岩石的名称才能鉴定得准确。”在钻探施工阶段,我们在师傅指导下,学会了鉴定岩芯、描述岩性、给岩芯分层以及采取煤芯样品。设计施工钻孔理想柱状图、终孔钻孔柱状图、勘探线钻孔剖面图、矿产储量计算图等图件,也都得心应手了。

在地质专家“传帮带”的精心培养下,通过一系列的地质工作手段、方法和比较系统的理论学习,我由门外汉变为行家里手,成了技术骨干,专家的得力助手。1954 年我被提升为13 级技术员。后来的实践证明,当年的地质学徒有不少成了地质中坚,担负着各级地质技术领导工作。这是党、是专家,也是我们个人努力得来的结果,共同确定了我们奉献地质事业的人生坐标。

七、为地质事业树丰碑的人

1956 年初,大青山石拐子煤田地质勘探胜利结束。提前两年完成了国家第一个五年计划急需的煤炭资源任务。勘探证明:石拐子煤田是一个规模巨大的多煤种煤区,有多层3 米以上的厚煤层,煤质好,分布广,很有经济价值。含煤地层伴有一定规模的油页岩,呈褐色,容易燃烧,是发展人造石油工业的良好原料。1955 年,我曾去油页岩地层出露好的石拐子长汉沟一带进行调查、钻探、评价工作,提交了《石拐子长汉沟地区油页岩普查评价报告》。五十多年过去了,意想不到昔日的长汉沟如今出现了奇迹。那是2001 年的事,全国第四大石油公司“延长油矿管理局”在石拐区国庆乡长汉沟地区进行工作,初步探明石油存储面积1100 平方公里,地质储量7500 多万吨。长汉沟发现了油田,为石拐子煤田增添了新的生机,给重工业增加了新的血液。

2004 年6 月,李星学(右1)、田本裕(右2)、刘海阔(右3)和岳崇书在北京合影。

1954 年,石拐子煤田进入大规模钻探施工阶段。上级从东北调集来几十部500-1000 米型钻探机和几百名技师和钻工,这是煤炭部门117 煤田钻探队,为支援石拐子煤田地质勘探来的一支大军。他们与地质队密切配合,同舟共济,夜以继日地战斗在山山岭岭,为探明地下煤炭资源立下了汗马功劳。我们华北地质局石拐子煤田地质勘探队的专家、技术人员、干部和工人,虽然大家都是来自五湖四海,但都能顾全大局,以身作则,团结友爱,以“三光荣”为指导思想,以献身地质事业为荣,以地质普查找矿为荣,以艰苦奋斗精神为荣,这也是我们完成地质勘探和其他各项任务的动力源泉。

李星学师傅后来成为驰名中外的古植物学家、地层学家,1980 年当选为中科院院士,先后发表了《中国中生代植物》等十几部重要著作,对指导和促进地质工作发展起了重要作用。卓越的煤田地质专家田本裕是原内蒙地质局总工程师,后调京任北京市地矿局总工程师。卓越的煤田地质专家刘海阔,从内蒙地矿局借调地矿部主持编辑、评审、出版了《中国地质辞典》、《地球科学大辞典》丛书,填补了我国科技领域的空白点。他们为我国地质事业,为华北地质局、内蒙自治区地质局的地质工作做出过辉煌的贡献,他们是我心中的一座辉煌的丰碑。

2004 年6 月,想不到我幸运地去北京会见了离别50 余年的曾在大青山石拐子煤田的三位恩师李星学、田本裕、刘海阔,并同他们一起合影留念。同年我回到赤峰后,不久又高兴地收到田本裕师傅寄给我一张他的近照,更想不到这张照片竟成了我永远缅怀的遗照。田师傅因长期患病医治无效于2005 年10 月病逝于北京,享年86 岁。田本裕师傅一生忠诚党的地质事业,重视人才培养,技术精益求精,生活艰苦朴素,待人平等宽厚,不愧为优秀的共产党员、卓越的煤田地质学家、地质技术领导者之典范。

2000 年7 月1 日,李星学院士参加在秦皇岛举行的第六届国际古植物学大会后与夫人在山海关长城留影。此照为李院士2003 年1 月赠予岳崇书的。

高凡师傅在山上填图时,登在砾岩层卵石上后摔倒,腰椎受重伤打石膏,后卧床多年,但他一直企盼早日康复,回到野外尽自己未完成的事业。当年与我并肩战斗的马志恒师傅,赵隆业等多名战友已经永远地离开了我们,我们深深地怀念他们!

回顾20 世纪50 年代的地质工作,那是一部难忘的辉煌史册。我这样说,可能会有人反说:“那不是早已过去了的事吗?现在是什么时代了,还提过去。”没有过去,哪有现在?没有中国共产党领导人民闹革命,哪有现在的新中国?更不可能有今天的社会主义社会的小康生活。回忆往事是人之常情,是人类特有的高尚情愫,是不忘本的良好表现。

推翻旧中国,建立一个新中国,是无数革命先烈用鲜血换来的今天,能忘吗?不能!毛主席、周恩来总理生前对地质工作的高度重视,亲切关怀和谆谆教诲能忘吗?不能忘!我们老一辈地质工作者,对地质事业无限忠诚执著的精神,能忘吗?更不能忘!回想50 年代的中国地质工作者,他们想的不是待遇,也不是荣誉,更不只是想建立一个什么式的“幸福家庭”,只有一个信念:就是想为国家多找矿。他们为第一个五年计划工业建设,探明了多少地下矿藏,提交了那么多的勘探储量报告。他们没有虚度年华,把人生最宝贵、最美好的青春年华献给了地质事业,我为他们自豪与骄傲,这也是我的光荣。我是在老一辈地质专家的培养下成长起来的新中国第一代地质工作者。

我从1953 年开始参加石拐子煤田地质勘探工作后,又和吴学鲁、王艺生等5 人从石拐子回华北地质局。在宋鸿年师傅主持下,编写完总结报告后,我一直在内蒙西部四个盟市地区做地质工作,担负着矿区、分队的技术领导工作。1980 年国家开始职称评定,我第一批晋升为工程师。后来,由于长期在地质一线工作,患胃病大出血休克住院,病愈后调机关开始从事地质职工教育工作。从此,再也没有机会能回到我几十年一直钟爱的大山怀抱。这是我有生以来感到非常遗憾的一件事。

1955 年的除夕,我们勘探队的党委书记丁一民同志亲自为我们三对地质技术干部主持婚礼,并准备好三块大红绸子和笔墨,请参加婚礼的职工签名作为我们的礼物留念。这在当时全局野外地质队中可以说是最受瞩目的新鲜事,受到全队职工的称赞。可惜的是,由于“游击式”的地质工作,调动搬迁,后来那块“职工签名的大红绸”也不知何时就“不翼而飞”了。当年,大红绸上签名的战友们,如今不知都去了何处?留下他们风采的笔迹饱含情愫,是我永远难以忘怀的。

八、“家庭后勤”的楷模

我与妻子胡宝华好像自然有着“四同”的缘分。我们从小就是同乡、同学,青年时期又同在张家口省立的两所中等专业学校就学,毕业后又同年参加了工作。真可谓结识悠长,情投意合啊!“四同”为我后来成婚奠定了良好的基础。

1953 年“察省”建制撤消后,她调到河北省农林厅。从此,我便失去了经常和她见面的机会,全靠“鸿雁传情”,互相勉励。那时候,我正在野外地质一线,成天忙于工作和学习,忘了回信也是家常便饭。这往往会引起双方的猜疑。一次,接到她的来信,字里行间几乎要中断关系。专家师傅们得知消息后,都热情地给我出点子,帮我巩固基本取得的“成果”。我忠实地给她回了一封自剖心迹的长信,稳定了她不安、爱“发火”的情绪。后来得知岳母也帮了我。

常言道有情人终成眷属。时间不长,我们便实现了“五五大漠结良缘”的夙愿。成家后,在组织的关怀下,1956 年妻子从河北省农林厅调到我们地质勘探队。因她是党员,组织安排她做机密地质图件资料管理,后来又做“劳人”、文秘以及大队办公室工作。

家庭生活也是一个不可忽视的重要“窗口”。因为我常年累月在野外地质工作的最前沿,平时休班机会很少,所以家庭生活的担子和抚育子女的事,全部都落在老岳母和妻子的身上,和家人共同生活在一起最多的时间就只有春节的大团聚了。我们婚后生育5 个子女,也都是在“游击式”的地质生活中度过的。抚育子女成长的最大功臣,就是含辛茹苦的老岳母,老共产党员陈秀英。从1957 年我们第一个孩子出生到1968 年第5 个孩子两岁,孩子们都是她老人家精心抚育的。岳母多年一直跟随地质队,也是地质队党组织的一名成员。她为我们悉心照顾孩子、料理家务,促使我们工作上进,事业有成。我们多次受到部、局、市和勘探队的表彰奖励。岳母之功甚伟,真可谓野外地质“家庭后勤”的典范。让我遗憾的是,老岳母为了我们更好地工作和生活,却撇下了在河北老家的岳父孤身一人生活多年,回想起来深感内疚。岳母她老人家多年跟随我们,尝尽了地质工作的酸甜苦辣;也因不明之冤遭受迫害,不幸患肺癌医治无效逝世,时年59 岁。

后来,家乡的组织给她平了反。当年(1948)年在家乡任土改工作队队长的离休老干部张清亮同志,不仅把她的事迹写入了回忆录,还特别提出她是在龙关第一次解放时,在1945—1946年的清算复仇、减租减息、“五四”土改斗争中发展的党员。在国民党侵占后,在敌人威逼下,有的党员进行了登记,有的跑到农村。而陈秀英同志经受住了严酷斗争的考验,在龙关第二次土改组建党组织时恢复了党籍。此回忆录载入《赤城县文史资料》。老岳母如能知道该多好啊!可惜,她未能等到这一天,含着悲痛的泪水离开了我们。生活在幸福今天的儿孙们,一定要切记姥姥的涌泉之恩,要感念不忘姥姥对你们的抚育,姥姥是值得我们永远回忆和缅怀的,她老人家的大半生也间接地为地质工作立下了功劳。

在跨入21 世纪的今天,我们看到祖国的面貌发生着日新月异的变化,回想50 多年前的风风雨雨,不免感慨万千。当年参加大青山石拐子煤田地质勘探的小青年们,如今都迈进了夕阳美好的金秋时节。虽然没有机会再去看一看石拐区的变化,但是,我们相信那里已是高楼林立的现代化城市,曾经的山村人民早已过上了文明进步的城市生活。我们可以告慰自己,我们青春年代的汗水没有白流……