电位滴定法标定余氯标准物质

夏娃 孟娇然 段嫚雷 丁敏/上海市计量测试技术研究院

0 引言

余氯是氯消毒剂投放一段时间后,与水体中的有机物、无机物、微生物和细菌等作用消耗后剩余的氯量。余氯浓度需要控制在合适范围内,浓度太低不能保持其在水体中持续杀菌的作用,浓度超标则会产生有害人体和环境的三氯甲烷等有机氯代物,所以余氯是水质监测中一项重要的指标[1]。余氯可分为游离性氯和结合性氯,两者总和为总氯。其中游离性余氯主要以Cl2、HClO、ClO-形式存在,结合性余氯则为NH2Cl、NHCl、NCl3及其他有机氯胺化合物[2]。

现阶段余氯的检测方法主要有化学分析法、分光光度法、电化学分析法等[3]。化学分析法有碘量法[4]和N,N-二乙基对苯二胺(DPD)滴定法[5]等。由于滴定过程所需试剂种类多、需要添加掩蔽剂去除干扰离子、操作步骤繁琐、检测限高,因此比较适于检测高浓度余氯。分光光度法有褪色分光光度法、显色分光光度法、间接分光光度法等[6]。分光光度法相对滴定法操作简便,但是需要寻找合适的显色剂,同时会受到待测溶液自身颜色的干扰。电化学分析法基于溶液中余氯浓度与电化学量之间的关系实现余氯的定量分析[7],操作方便、应用范围广,可用于连续、自动和远程监测。

余氯标准物质作为余氯测定的量值溯源依据,通常采用手工滴定法进行标定。在滴定过程中,有效氯成分与碘化钾在酸性条件下发生氧化还原反应,硫代硫酸钠为滴定液,由淀粉指示剂指示终点。手工滴定法依靠目视指示剂颜色变化来判断终点,受此条件的限制,当标定低浓度标准物质时,滴定突跃很小造成终点颜色变化不明显,滴定人员眼睛对指示剂颜色变化的敏感度差异,导致终点判断分散性较大。所以本文研究应用电位滴定法标定余氯标准物质,依据电极电位突跃点作为滴定终点,通过对该方法进行条件优化,建立更快速、更准确可靠的定值方法。

1 实验部分

1.1 基本原理

采用电位滴定法标定余氯标准物质过程中,随着硫代硫酸钠滴定溶液的加入,电极电位连续变化,直到接近终点时,电位发生突变。根据电位突跃点对应的滴定溶液消耗的体积,定量计算得出标准物质中余氯的浓度。

1.2 仪器设备

自动电位滴定仪(Metrohm888 Titrando,万通,瑞士),20 mL进样单元,Pt复合电极;移液管、容量瓶:A级。

1.3 试剂

总余氯标准物质:GBW(E)082217(批号190729),浓度为49.2 mg/L,U=0.6%(k=2)。硫代硫酸钠标准滴定溶液:GBW(E)081235(批号190723),浓度为 0.103 0 mol/L,U=0.2%(k=2);其他试剂均为分析纯,实验用水为超纯水。

1.4 实验步骤

开启自动电位滴定仪,预热至少30 min,将硫代硫酸钠标准滴定溶液稀释到合适浓度,充分润洗并充满整个滴定液加液单元。准确移取15 mL余氯标准溶液于碘量瓶中,加入碘化钾和冰醋酸,加盖混合均匀后,在暗处静置2 min。取出后加适量水,将Pt复合电极和加液管插入碘量瓶后进行滴定。电位评估选择一阶导数最大值的等当点作为滴定终点,根据终点对应的硫代硫酸钠标准溶液体积即可计算得到标准物质的余氯浓度。

2 结果与讨论

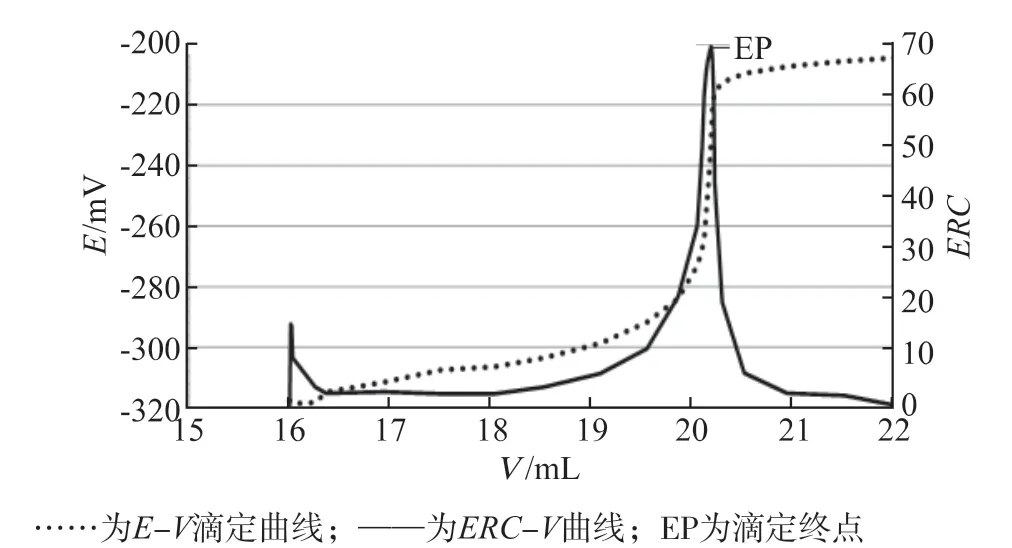

自动电位滴定仪在滴定过程中同时记录待测溶液的电极电位E(mV)和滴定液的消耗体积V(mL)。每滴加一定量滴定剂,平衡后测量电极电位,将相应的电极电位值(E)对滴定液消耗体积(V)作图,可得到E-V滴定曲线(图1)。取E-V滴定曲线的一阶导数,即电位变化量ΔE与滴定剂体积变化量ΔV之比ΔE/ΔV对滴定液消耗体积(V)作图得到ERC(Equivalence point recognition criterion)-V曲线(图1)。图中,ERC-V曲线的极值点与E-V滴定曲线的电极电位突跃点相吻合,该点即为滴定终点(Equivalence point,EP)[8]。

图1 余氯滴定曲线

2.1 滴定条件的确定

2.1.1 滴定液预加体积和终止体积的选择

滴定液预加体积和终止体积影响滴定终点的判断和滴定过程时长。当滴定液的预加体积和终止体积区间越大,滴定时间越长,对于待测溶液易挥发或易受空气中水分影响的反应不利[9];当区间过小,导致E-V曲线的突跃变化没有被完整测量,对滴定终点判断带来偏差。所以需要选择合适的滴定液预加体积和终止体积,完整记录突跃变化有利于滴定终点的判断。

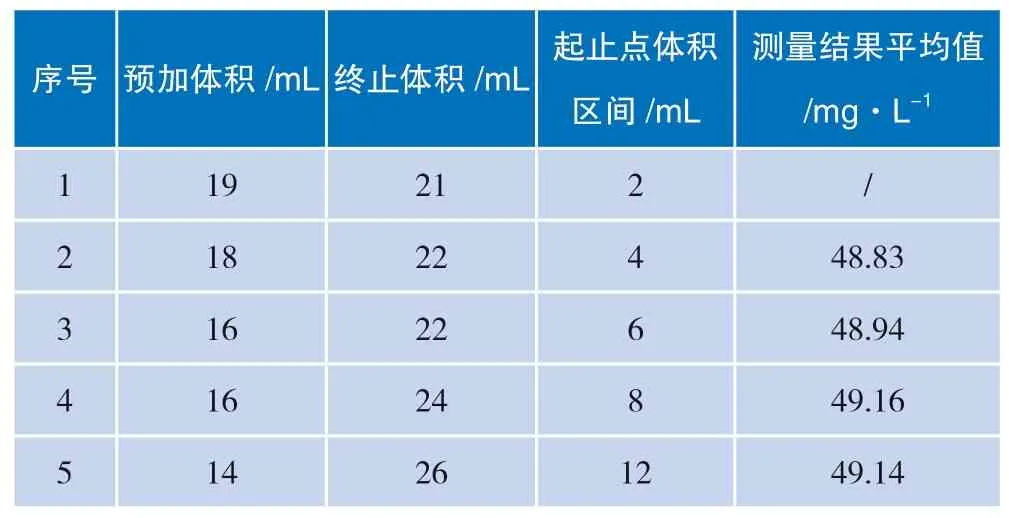

分别选择不同的预加体积和终止体积进行实验,结果如表1所示。当滴定液加液起止点体积区间小于8 mL时,E-V曲线突跃不明显,ERC-V曲线峰宽越来越大,对终点判断偏差也增大,甚至当起止点体积区间减小至2 mL时,终点已无法判定;当起止点体积区间超过8 mL时,ERC-V曲线峰形没有明显变化,终点判定结果趋于稳定,但滴定时长随着区间增大而增加。所以,当预加体积分别设置为16 mL和24 mL时,可在较短的滴定时间内观察到ERC-V曲线的尖锐峰,且测量结果最接近标准值,因此选择该条件作为最佳起止加液点。

表1 各预加体积和终止体积的滴定结果

2.1.2 预加水体积的选择

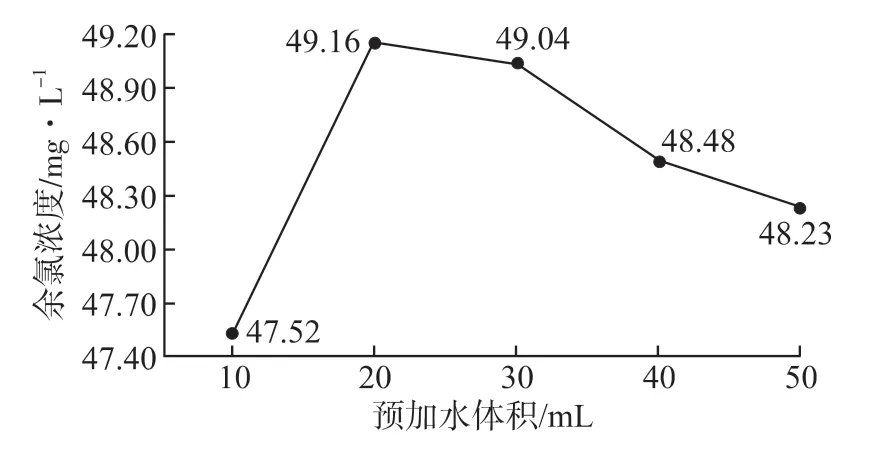

滴定开始前的加水量关系到待滴定样品的浓度。加水量越多,待测溶液的浓度越低,电位信号和电极灵敏度降低,导致终点判定的偏差增大[10];加水量过少,待测溶液不能充分浸没电极,导致电极无法测得信号或信号波动过大影响终点判定。因此,选择10~50 mL不同的预加水量进行实验,每个条件下重复测量四次,结果如图2所示。

图2 不同预加水量的滴定结果

由图2结果可得,预加水量小于20 mL时,由于待测溶液液面没有充分浸没电极,且滴定搅拌时引起的漩涡会使液面产生波动,从而使滴定终点判定产生偏差,甚至无法判定终点;预加水量超过20 mL后,待测溶液的浓度经水稀释后降低,电极电位信号下降,测量结果之间偏差较大。当加水量在20 mL时,测量结果重复性好,且测得平均值49.16 mg/L最接近标准值。所以确定加水量20 mL为最佳条件。

2.1.3 滴定加液步长的选择

滴定加液步长关系到滴定测量点密度和滴定时长。加液步长过小,测量点密度增大,E-V曲线会记录电极电位的细小波动,使得整个曲线不光滑,细微干扰都会影响滴定终点的判定。而加液步长过大,测量点间隔增大,E-V曲线突跃不明显,也不利于终点判断。因此需选取合适的加液步长,当ERC-V曲线出现尖窄峰时,终点判断最准确。

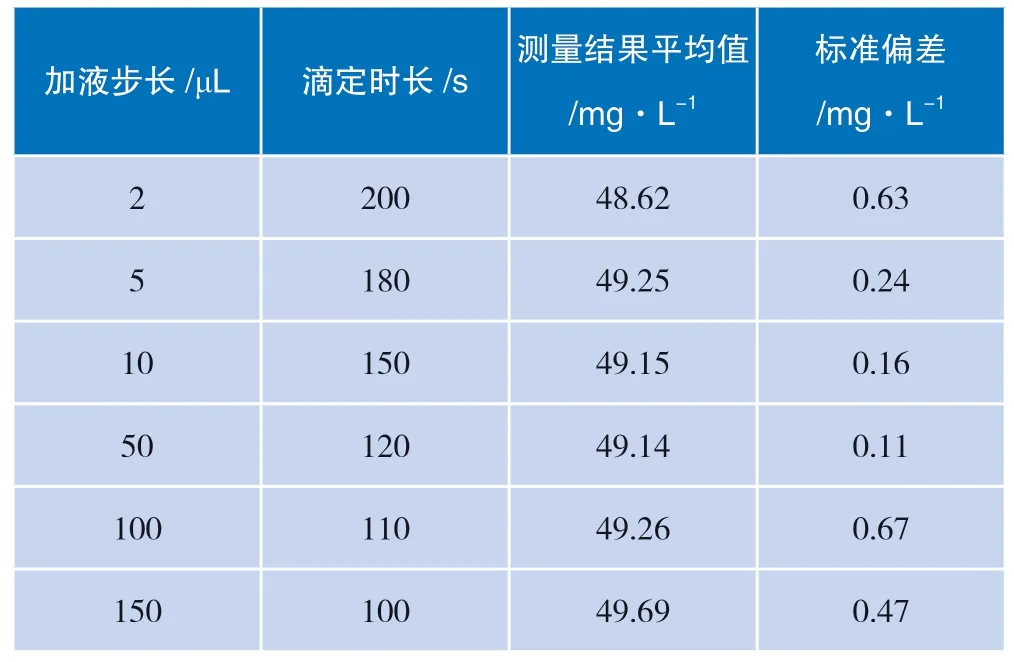

选取不同加液步长进行测试,每个条件下重复测量4次,结果如表2所示。当滴定液加液步长为2 μL时,测量点的密度增多,ERC-V曲线出现细小干扰峰,影响终点的判断,且滴定时间增加;当滴定液加液步长大于100 μL时,测量点密度减小,E-V曲线中突跃趋于平缓,ERC-V曲线峰宽变宽,终点判定重复性变差。当滴定液加液步长在5~50 μL范围内,ERC-V曲线有唯一且尖锐峰。当加液步长为50 μL时,测量结果最接近标准值,且重复性更高,滴定时间较短。所以选择滴定液加液步长为50 μL。

表2 各加液步长的滴定结果

总结以上各影响因素,确定滴定液加液起止点在滴定终点 16~24 mL,预加水量 20 mL,加液步长为50 μL为电位滴定法标定余氯标准物质的最优条件。

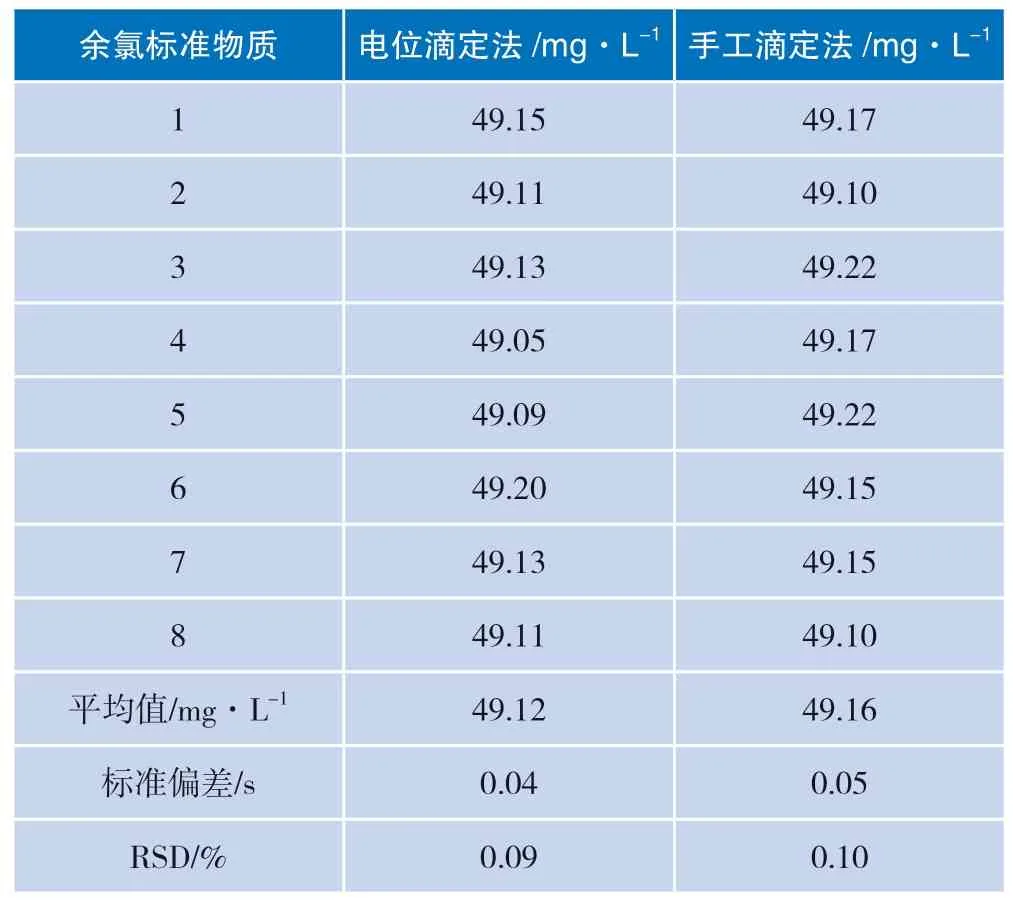

2.2 方法重复性和准确性

为了确定上述建立方法的准确度,同时对电位滴定法和手工滴定法进行重复性和准确性试验验证[11]。在优化条件下测定15 mL余氯标准物质,重复测量各8次,测量结果见表3,电位滴定法重复性测定的相对标准偏差为0.09%,略优于手工滴定法。并且与手工滴定法标准值偏差为-0.08%。说明在该方法条件下标定余氯标准物质,可以得到较好的重复性和准确性。

表3 两种方法对余氯标准物质滴定的结果

3 结语

本文通过对滴定条件进行优化,建立了一种电位滴定法标定余氯标准物质的方法,应用该方法对余氯标准物质进行定值,得到方法的相对标准偏差为0.09%,与手工滴定法的标准值偏差为-0.08%。方法的重复性和准确性均能满足标准物质定值要求,同时自动电位滴定法不使用指示剂,不存在颜色判断的误差,滴定液加液速率准确度人工无法达到,所有滴定过程可以一次性完成,且滴定自动结束,完全避免了手工滴定中影响测试结果的因素。所以,电位滴定法可以代替手工滴定实现对余氯标准物质定值的自动化,操作更简便快捷易于掌握,提高工作效率的同时,更有利于质量控制。