现代雕塑与建筑的辩证与融合

朱羿郎

緒论

作为同在三维空间中实践的艺术门类,建筑与雕塑一直处在分野和融合的辩证之中。一般认为,建筑与雕塑的本体差异主要体现在功能、寿命、尺度等方面。不过在自20世纪初期开始,在现代主义的感召下,跳脱出原有专业桎梏的各艺术门类纷纷在一片未知和不可遇见的境遇中探索新的规律,建立新的秩序。在雕塑方面,其定义已从具象的塑造扩展为“所有独立的(freestanding)、三维的造型艺术作品”[1]14。它们突破了传统的“雕”和“塑”的逻辑和手法,甚至有的像建筑一样拔地而起,或像机器一般被组装出来。而在建筑方面,现代主义机器美学和功能主义的背后,建筑师也在反思着建筑的价值观,一种欲求脱离开尺规和绘图板,走向空间塑形的表现主义倾向随之出现,力求将建筑师的角色从满足客观功能的服务提供者转变为“新建筑乃至新世界的造物主”[2]114。由此可见,建筑与雕塑跨专业的试探呈现了雕塑和建筑的相向运动,产生了“建筑化雕塑”和“雕塑化建筑”的杂交子类。与此同时,伴随着康德美学的深入,建筑和雕塑都通过对自身的反思经历了纯化的过程。在剥离开细枝末节的“专业原则”后,二者共同来到了三维空间的公地之中,人们在重新审视雕塑和建筑本体的同时,发现和探讨着“三维空间形体”这一新本体,这又呈现出二者殊途同归的运动轨迹。不过,专业间的试探本身是反思的途径,也是反思的对象。不同艺术门类的自主性和从属性的讨论左右着艺术的走向,反映在建筑和雕塑上,二者的互动关系既被认为是新综合的生成,亦被认知为对既有价值的挑战。建筑的雕塑化表象和雕塑的建筑化表象所带来的类别归属问题,以及对可能存在的,既非类别归属,又可以相互转化的“中间地带”的讨论,都折射出人们对建筑与雕塑辩证关系的思考。本文将通过辨析安德烈·波洛克(AndréBloc)的“可居住的雕塑”和表现主义建筑的典范——鲁道夫·斯坦纳(Rudolf Steiner)设计的哥德堂这两个具有相似性的空间设计案例,尝试着对以上议题进行分析和解答。

建筑与雕塑的分辨与融合

一般认为,建筑是供人居住和使用的遮蔽空间,而雕塑是供人欣赏的三维对象,因此,总的说来,人们普遍认为建筑具有社会和半科学的性质,而雕塑则是纯粹艺术的形态,二者具有相异的本体。具体而言,在功能方面,建筑具有明确的实用功能,而雕塑只具有美学功能,并不具备实用性,由此建筑提供了可居住的空间,而雕塑则提供了供人想象的空间。在形式方面,建筑是内部空间在发挥作用,而雕塑更强调实体和外表面,这也就直接牵涉到了感知的方式,人们主要以穿梭的方式体验建筑,而主要以外部环绕的方式欣赏雕塑。此外,建筑一般被认为是不朽的象征,因此具有较长的寿命,而建筑发挥功用需要以较大的尺度作为前提,以上两方面对雕塑却没有明确的限制。因此相较之下,建筑受到功能、科学、技术等方面的制约,而雕塑则可更自由地表现空间,属于表现的范畴。

虽然建筑与雕塑有“固有”的本体差异,但这些差异在现代主义以来却逐渐被化解而走向同构。首先,空间与实体在相对论原理的支持下消解了二元对立,由于微粒传输和时间因素的介入,空间不再透明,而成为另一种实体,于是“实体与空间再没有区别,有区别也仅在于介质不同”。[3]这一认识对雕塑与建筑产生了深刻的影响。一方面,雕塑的实体性被瓦解,空间开始被视为与实体同等重要的因素,对实体的塑造也因此转变为实与虚的相互塑造,因此很多雕塑家将目光转向雕塑内部的空间,例如亨利·摩尔崇尚的“开放的形体”,[1]184奇里达也认为“空间是最快的材料”。[4]35另一方面,建筑的空间性也被挑战,僵化固定的空间只是瞬间,唯有动态感是恒定的,于是动势便成为了至上主义与未来主义的理论核心。空间与实体的同构趋势也直接造成了审美观念的转变,追求空间和探究塑形的语言已经成为建筑与雕塑的共同命题。其次,建筑的“去功能化”与雕塑的“赋功能化”共存。建筑的实用功能是客观目的的体现,这使得建筑成为人们达到使用目的的手段。康德哲学和至上主义已对建筑的实用功能提出质疑,认为它们是人为的和瞬时的,这与建筑的非瞬时性之间产生了矛盾,将会影响美学评判的公正性。因此建筑呈现出多功能化、可分隔化和临时化等新的倾向。与此同时,雕塑在走下台座,走入公共空间后,逐渐成为吸引和接纳公共生活和营造公共场所的公共艺术,它们在满足公众审美需求的同时,也积极地服务和引导公众的行为,这便赋予了这些在公共空间中的雕塑以功能。而无论是去功能的建筑还是赋功能的雕塑,它们都致力于营造人居空间,都在物质和精神方面对人产生影响,因此与其分辨功能的实用性,毋宁说体验即功能,这也是“景观社会”的要义之一。由上,建筑与雕塑的相对运动似乎产生了新的同构:在三维空间中的,人们可以感知的造型。第三,纵使建筑与雕塑各自镇守所谓的“空间+功能”和“实体+非功能”这两大阵营,其中相对运动的因素也可以揭示二者的同构趋势——下文所探讨的“可居住的雕塑”和哥德堂就是这样的例子。

“可居住的雕塑”与哥德堂的辨析

(1)艺术家对建筑与雕塑关系的态度

从工艺美术运动开始,致力于促进艺术与建筑的结合以形成艺术统一的思想便开始层出不穷,鲁道夫·斯坦纳和安德烈·波洛克均对建筑与雕塑的融合持有肯定态度。其中斯坦纳从人智学(anthroposophy)的角度进行了阐释:“在创作的过程中,艺术家应该向自然索取素材,然后通过自己的理解加工,创造出高于自然的作品”,[5]由此造就了他成为有机建筑的创始人之一。而波洛克曾经在法国创办过《今日美术(Artdaujourdhui)》和《今日建筑(LArchitecture daujourdhui)》杂志,并于1936年成立艺术工会(Union pour lArt),直接促进艺术家与建筑师的同平台交流。他的雕塑与建筑的创作也致力于找寻“综合艺术(Synthesis of the Arts)”以及“创作单元(Unit of Creation)”的形式。正因为此,二位大师并非只具有单一身份。对建筑与雕塑的同等认同使他们在三维空间的创作中游刃有余。

(2)构思与立意

20世纪10年代起,表现主义建筑与毕加索开启的神秘主义逐渐兴起,这一新趋势与当时的泛灵崇拜论与工业社会的症结有直接联系。反映在艺术创作方,面对工业主义的扩张导致的人与人之间的疏远,社会亟需能重唤人性认识,给予人们坚定信念的事物,而神秘艺术并不需要知识的储备,人们可以直接通过感觉和本能来解决问题,探寻能够表现“不可捉摸的事物(the intangible)”的形式。[1]49而对于艺术受众来说,世间存在普遍的形状,在主观意识没有刻意干扰的情况下,每个人都会下意识地习惯这些形状,并做出反应。因此正如亨利·摩尔所言,艺术创作和欣赏的过程是找到符合兴趣的形体,并“给大脑一点时间来适应新的形体,进而扩展形体体验(form-experience)”,[1]178而这些普通形体具有深藏其中的人性意义。

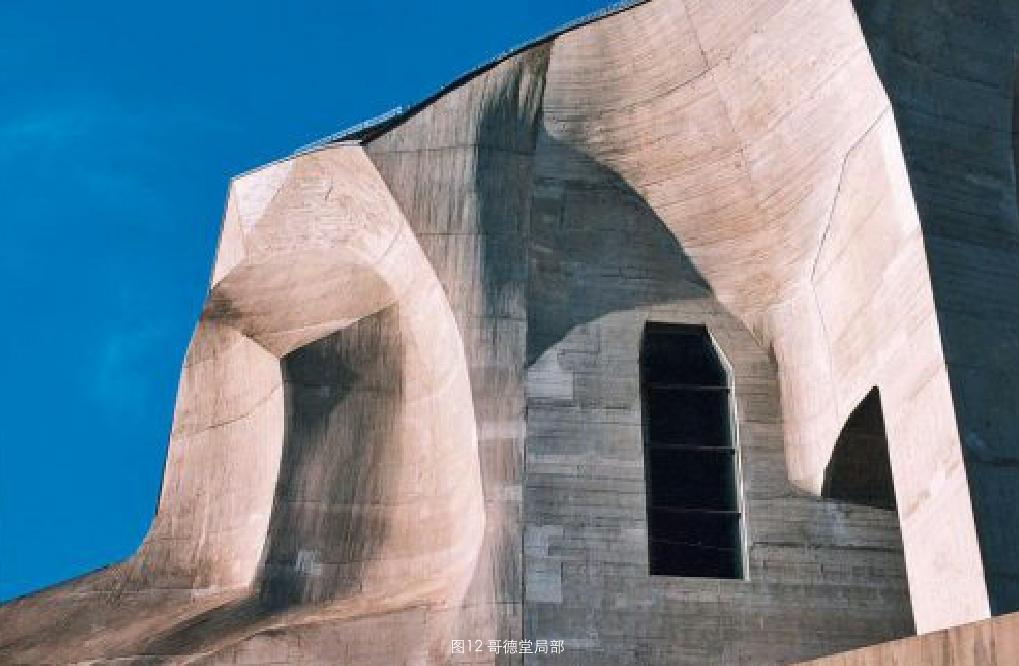

斯坦纳开创的人智学“是科学认知的外延形式,是一种合理化的神秘主义”。[6]斯坦纳的哥德堂(Goetheanum)(图1)是他开创的“人智学”组织所在地和讲习堂。建筑呈现出巨硕、充满曲线与转折,以及类似生命生长的神秘风格。斯坦纳否认哥德堂是模仿和抽象自然物体,这座建筑的立意是表现人智学所倡导的“精神至上”,以及从歌德承袭而来的“变形学(metamorphism)”的要义,因此斯坦纳选择了非静态和非几何式的,挺拔且有机的怪诞形式,其中展现的动势与门德尔松的爱因斯坦天文台类似,而建筑所具有的功能与美学的和谐状态也被门德尔松称为“功能的物力论(functional dynamism)”。[2]115

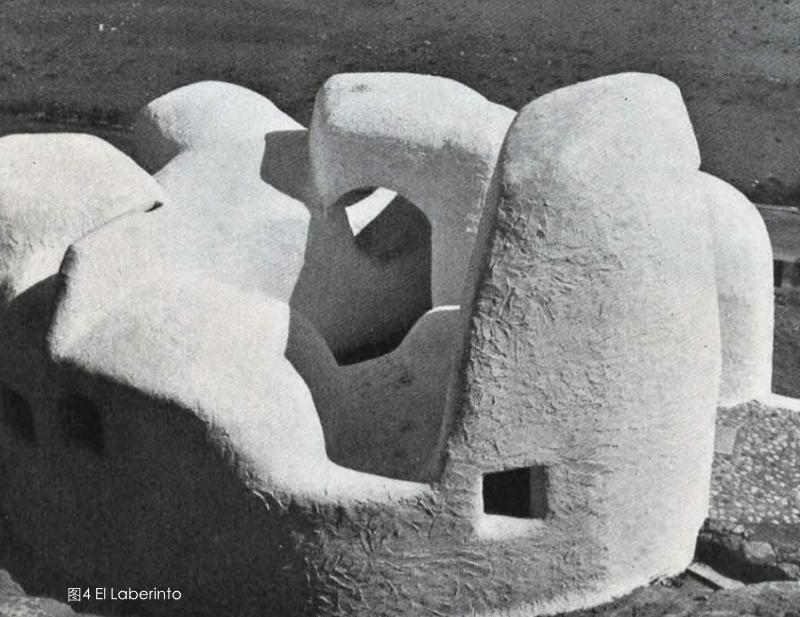

波洛克在上世纪60年代于法国Meudon和Carboneras建造了一系列的“可居住的雕塑”,包括“Habitacle1”、“Habitacle2”(图2)、“La Tour”(图3)和“El Laberinto”(图4)这四个单体作品,它们具有类似洞穴和堡垒一般的造型。同时受到当时生物形态主义(Biomorphisicm)的影响,此系列作品也具有有机的形式和莫名的形象。虽然作品内部有相互连通的可以供人居住生活的一系列空间,但设计者无意将其视为成为真正的住所,其真实目的是通过去功能化的三维空间的造型,对“那个时代处理的空间概念进行修订,对他认为现代瘫痪的建筑予以批评。”[8]

由此可见,以上提到的表现主义建筑与“可居住的雕塑”在立意上的特征展现了二者内部普遍存在的反对理性、克服普遍存在的“僵化”的现代规则的思辨,将注意力引向感知而非功用,这更多地体现了雕塑的价值观念。不过,二者的实践途径却不尽相同。哥德堂是以有机和动态的形式与精神哲学产生对应,它如物体一般静默地存在,俯瞰和凝视着观者,是典型的升华和“出世”的方法。而波洛克的“可居住的雕塑”系列则与他童年时居住的阿尔及利亚的民居有形式上的联系。出于对乡土原型的加工,此系列作品是除实验目的外,更有对历史与文化的保护与传承,是一种“入世”的方法。纵然在立意上,表现主义建筑与“可居住的雕塑”均可被视为雕塑性的艺术实践,但表现主义建筑有圣化的神秘,而“可居住的雕塑”因为包含有人文的信息,在怪诞之余更有地域主义的温存。

(3)形制

前文提到,现代主义以来,雕塑的定义扩展为所有独立的三维造型艺术作品。雕塑家除关注体积和团块等传统雕塑形式议题之外,也开始关注形体的凹陷和隆起,以至空间的转折和纵深。此外,毕加索、布朗库西、亨利·摩尔等雕塑家均发现了暗含在形体内部的能量和随之带来的生命力,认为它们比美更深入人心。而未来主义将形体的动势视为“力线(line of force)”,凸顯运动的恒定。赫伯特·里德(Herbert Reed)发现从古至今雕塑创作的原则,不是追求美的传统观念,而是富有活力的表达,因为活力的展现能更有效地将形体和感情融为一体,这也是艺术家的宗旨。[1]181因此受此影响的表现主义建筑和“可居住的雕塑”便具有了凹凸、曲线、运动的空间特质。

不过,本文所分析的两个案例在形制上仍有区别。哥德堂虽然具有峥嵘多变的外表,但立面与空间排布中轴对称,这与其精神表达不无联系,与之相似的爱因斯坦天文台的布局也是依长轴对称。反观波洛克的作品,无论是外部还是内部,轴线感均不明确,呈现出无规律的秩序感。前文提到,雕塑属于艺术表现的范畴,由于免于诸多因素的限制,它可以更为自由地表现空间。就这一点来观察,哥德堂存在着建筑般的严肃形制。抛开对称的限制,造型与空间设计可以更为实验和专注,波洛克的建筑和雕塑作品都不像表现主义建筑那般有明确的目的,而是对空间和形式的探索和实验,因此“可居住的雕塑”实至名归。

而从这两个作品内部来看,其雕塑性与建筑性的差异也较为明显。哥德堂内部的功能较为复杂,包含有门厅、讲堂、备演间、办公室等,每个房间的尺寸和空间高度均根据功能的不同而迥异,它们相互协调组织形成整体,直接体现了路斯的“raumplan”的空间组织思路,展现了严谨的理性思考。(图5)相较之下,波洛克的作品却没有在内部形制方面作过多的限制。虽然他的“可居住的雕塑”均具有类似于房间的一系列空间,但由于未根据具体功能组织“房间”排布,设计整体仍然呈现出颇为主观的随意性,其目的也并非研究满足功能要求的形式,而更多地倾向于对视觉与体验愉悦的实验。

根据形制的分析,虽然在外观上表现主义建筑与“可居住的雕塑”都具有富含凹空间的有机形式,不过究其空间布局逻辑,表现主义建筑仍然具有建筑的固有规制,与作为三维空间实验的雕塑之间有一定距离。

(4)材料与建造

斯坦·艾伦(Stan Allen)曾经对“建筑性”与“雕塑性”作出判断:“当我们称建筑为雕塑时,它象征着塑形的一面,相反,当我们称雕塑作品为建筑时,则表明存在构造形式。”[8]建筑因体量相对庞大,并且有承重和满足实际功用的需求,因此有显著的建构性特征。而现代雕塑除搭建骨架和上泥之外,大多是材料的直接组装,对建构没有太多的要求。不过,对于体量庞大的,甚至允许欣赏者在其中穿梭的雕塑来说,必要的建构性是需要考虑的。首先哥德堂是多层大厦,而“可居住的雕塑”仅有一层,因此哥德堂不可避免地会出现板、梁、柱、楼梯、坡道、栏板等建筑构件。相较于外部形象,哥德堂的内部更遵循建筑构造的原则,梁板和房间门窗等多采用正交体系,许多内部空间与常见的建筑没有明显差异。(图6)。但观察波洛克的“Habitacle II”,为了支撑起皱褶嶙峋的屋顶,设计师采用了一系列相互交错的砖拱连接两侧的墙体,这些构件虽然起到了结构的作用,但它们并非出于严格的受力计算,也没有形成正交网格,而是相对自由的交错与层叠,使得天花呈现出一系列的扇形排列,与作品整体的曲线曲面集合相一致。(图7)虽然在哥德堂的部分梁上亦能看到与整体语汇相符的曲线,但这些曲线更像是装饰的附加,并没有起到结构的作用。(图8)当然受于当时技术手段的限制,这种装饰性的语汇匹配是权宜之计,但从整体而言,波洛克作品的建造语汇与整体立意和造型同构,一气呵成。而哥德堂却在结构方面做出了建筑式的妥协。

出于感性和自由,不预设目标的创作是艺术家特有的态度。几乎没有建筑妥协的“可居住的雕塑”最终无图纸地被建造出来,最后一个作品“El Laberinto”也只留下了一张意象平面,(图9)因此从某种意义上说,这一系列作品的空间布局和细部构造等都是“即兴”的。(图10、图11)并且他的作品没有设置门窗等维护结构,也没有水、电、暖等配套设施,波洛克的作品几乎不能算作建筑。

表现主义建筑师所梦想的神秘曲面在现实层面需要依靠可以方便、随意、经济的可以塑形的材料,因此无论是哥德堂还是“El Laberinto”都选择了混凝土这种从古罗马时期就一直沿用至今的建筑材料,它的可塑性和耐久性使它在现代主义时期成为了雕塑和建筑最常用的模仿塑形的材料。尤其是上世纪20年代建成的哥德堂,建筑师斯坦纳遵循着拉丝金“牺牲明灯”的指引,历时两年余,使用当时最先进的技术,探究材料能力的极限,精心“雕刻”了这座混凝土的雕塑,不仅为之后的表现主义建筑的实践提供了有益的工程经验,更成为当时大尺度塑形结构的典范,促进了建筑与雕塑共同形式语言的形成。(图12)

(5)空间观

同为三维空间造型的表现主义建筑与“可居住的雕塑”在艺术层面必然会指向共同的空间观议题。关于空间与塑造它的形式,罗丹提出了被广为接受的原则:

“以深度来构思形式。

明确地指示出主要的平面。

想象着形体直接朝向你。

所有的生命都从一个中心汹涌而出。

自内向外地扩张。”[1]14

这一宣言式的建议直接总结和提炼了雕塑所固有的空间与动势特征,引领了现代雕塑的兴起,揭示了空间形体姿态与人的感知的对应关系,因此也成为了三维空间艺术价值评判的标准。观察“可居住的雕塑”和哥德堂,人们不难发现,虽然在逻辑、功能和形制上存在着建筑与雕塑的差异,但在空间形态上却都直接实践了上述的造型原则。

具体而言,两个案例均使用了正负空间交替出现的手法,以外凸的亮面衬托深凹的空间和投射出的阴影,如此一来,随着观察者视角的挪移,形体整体的明暗关系、空间纵深和形体轮廓会发生富有戏剧性的变化。如前文所述,空间与实体在相对论出现之后走向統一,因此作为三维形体,既可以以实体体量为先,亦可以以虚空体量为纲。而若想同时表现图和底、实与虚的关系,或化解内外隔阂,空间形体就需要成为开放、多孔和“透明”①的结构。配合曲线和曲面的造型语言,便普遍地产生了洞穴一般的形态,正如两个案例都是通过外表面在洞口附近的“塌缩”来获得内部与外部的连接与柔化。此外,二者还采取了另一种建立内外关系的模式,即以均匀厚度壳体包裹整体,外凹与内凸、外凸与内凹一一对应,这便产生了明确的知觉力,使人无需浏览全局,仅居于外壳的一侧便能判断和感知作品的空间逻辑,这便使得虚空体量的表达被物质化。

结语

“可居住的雕塑”与哥德堂可以分别被视作是雕塑与建筑向对方的积极探索,通过对二者的比较可以发现,建筑与雕塑事实上是相互切分又相互融合的辩证体——二者的“本质”差异可以成为相互借鉴的因素,而共同的实践领域也可以被引向更丰富的方向。以人们对塑形、建构、语言、功能等的多元探求为立足点来观察,建筑和雕塑已不是两个不同的艺术门类,而是相互交错的两个方向。对建筑而言,走向雕塑是艺术特质的彰显;对雕塑而言,走向建筑是技术与人文的扩展。并且二者的辩证性建立在多元的维度之中,一个作品可以在某些方面体现“雕塑性”而在另一些方面展现“建筑性”,因此无法直接对一个作品的雕塑或建筑归属做出明确的判断。同为在康德美学中能唤起人们想象力和理解力和谐状态的艺术领域,现代主义以来的建筑和雕塑事实上已形成从“建筑化雕塑”到“雕塑化建筑”的连续光谱。而“可居住的雕塑”与哥德堂的相似性似乎也证实了“中间地带”的存在——三维空间中的,人可体验的三维形体。它遵循着空间和运动的规律,也暗含了可能存在的雕塑和建筑的倾向。当然也必须承认,上世纪前叶因为科技水平的限制,影响了表现主义建筑“雕塑性”的表达。如今科技的进步,以及建筑与雕塑在创作手段的数字化统一,将继续促进建筑与雕塑的进一步融合,共构多彩的人居空间。

参考文献:

[1]READ H. Modern Sculpture: A Concise History[M]. London: Thames and Hudson, 1964.

[2] BR㎡DERLIN M. ArchiSculpture: Dialogues between Architecture and Sculpture from the Eighteenth Century to the Present Day[M]. Ostfildern: Haje Cantz Verlag, 2004.

[3] 甘沛. 连续·断续·错位:建筑学时间理论与空间建构[J]. 佛山科学技术学院学报(自然科学版), 2010, 28(02): 18㎡21.

[4] CHILLIDA E. Eduardo Chillida: Writings[M]. Düsseldorf: Richter Verlag, 2009.

[5] 张杨, 王莹. 现代建筑的隐喻基因:解读鲁道夫·斯坦纳与两座歌德讲堂[J]. 城市环境设计, 2011(12): 352㎡357.

[6] 彭莉莉. 鲁道夫·斯坦纳及其人智学思想[J]. 全球教育展望, 2007, 36(S1): 3-6.

[7] VILLAR AS H G D, FERN㎡NDEZ M V. La Construcción Como Frontera De La Forma: El Laberinto De André Bloc En Carboneras[J]. Revista Proyecto, Progreso, Arquitectura, 2013. DOI:10.12795/ppa.2013.i8.04.

[8] YüCESAN D. The effects of interdisciplinary relations on architecture[D]. Middle East Technical University, 2004.

文章注釋:

①卡恩维勒(Kahnweiler)将“透空(open-work)”和“透明(transparent)”雕塑做了区别,透空雕塑的目的是装饰,透明雕塑的目的是同时展示物体的内部和外部。[1]66