解铃还须系铃人

张韬略 金蕾

摘要:我国商标法在1993年第一次修订时,引入了禁止某些地名标志作为商标的制度并演变成目前商标法第十条第二款。但该款规定无论在文义、性质和定位上均存在争议,导致法律适用的混乱。这种制度设计缺陷与立法之初的认识局限有关,而且难以借助法律解释的方法予以化解。建议废除我国现行商标法第十条第二款,将描述性地名标志纳入商标法第十一条的规制范围,地名标志如果有欺骗性的,则由商标法中规范欺骗性和误认的条款加以规制。

关键词:商标; 地名标志; 描述性标志; 其他含义; 禁止注册

一、 引 言

我国现行商标法第十条第二款(下文简称“该款”)规定:“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。”据此,我国商标局在受理地名标志的商标申请后,将审查该地名标志是否属于“县级以上行政区划的地名”或“公众知晓的外国地名”,如果答案是肯定的且该地名标志不属于但书规定的三种情况(例如具有其他含义),则该地名标志“不得作为商标”。

该款规定自1993年出台至今,给商标授权和确权机关的法律适用带来不少争议。①首先,其文义有下述模糊不清之处:就被禁止的标识范围而言,是否只针对“仅由”上述地名构成的标志抑或针对“包含”上述地名的标志;就被禁止的行为而言,是不得注册(禁注)抑或不得使用(禁用);就但书的“其他含义”而言,是仅指具有非地名含义,还是要求该非地名含义必须是该词的首要含义,还是指具有区别商品或服务来源的所谓“第二含义”。其次,该款的性质特别是其所处的体系位置也导致法律适用的下述争议:“不得作为商标”的地名标志有无可能通过适用商标法第十一条第二款“经过使用取得显著特征”的规定,从而可以作为商标注册② ;该款在适用上与现行商标法第十条第一款第(七)项有关欺骗性、容易导致产地误认的标志的规定是否存在竞合或冲突。上述某些争议在历经二十多年的法律适用和商标法四次修改之后,仍不明确。在个案中,该款法律适用不一致的现象依然屡屡出现,成为商标法中法律理性之光一直无法照亮的幽暗不明之处。为了系统探究该问题,本文首先介绍该款法律适用的状况及争议点,然后从比较法和我国商标法沿革的视角分析这种状况和结果的根源,最后探讨重构我

国地名标志禁止注册制度的方案。

二、 该款的适用状况和主要争议

(一)实践中的大量适用

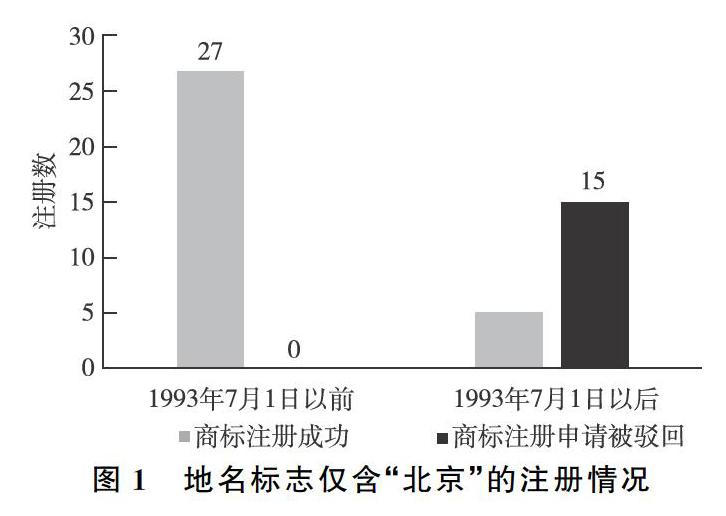

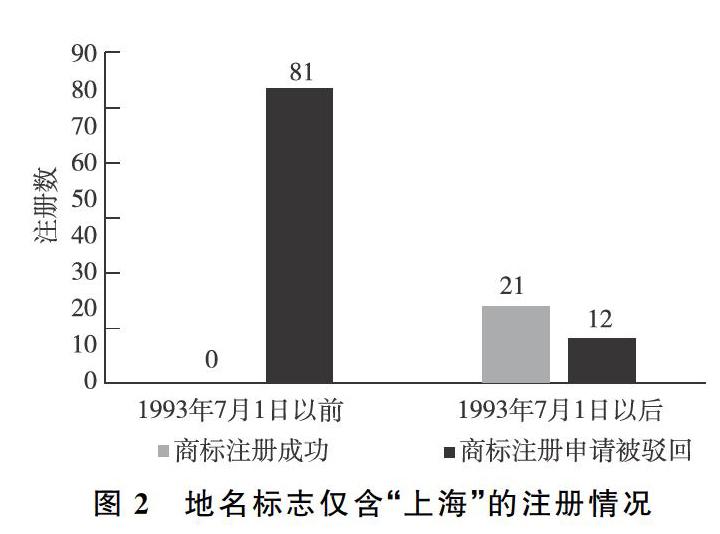

该款施行之后,是否抑制市場主体使用相关地名标志注册商标呢?从实践情况看并非如此。相关数据表明,我国市场主体对行政区划地名和外国地名申请商标的热情一直很高,即便在该款施行之后,这类商标申请及获注的数量仍不少。以 “北京”“上海”商标注册状况为例,检索商标局数据库国家知识产权局:中国商标网,http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/,最后访问日期:2019年2月20日。可发现:第一,针对此两种标志的商标申请总量相当可观。截至2019年1月12日,标志包含“北京”“上海”的商标申请分别有7782件和5557件,标志仅含“北京”“上海”的申请分别有48个和117个。1993年7月1日以后“上海”商标注册成功数远超于“北京”商标的原因可能是:2003年6月5日,“2010年上海世博会申办工作领导小组办公室”一下申请了17个“上海”商标并成功注册。第二,1993年7月1日—2018年12月23日,标志仅含“北京”“上海”成功注册的分别有5个和21个,与1993年商标法施行前相比各有61%和53%的下降(见图1、图2)。第三,近年有成功注册“BEIJING”“SHANGHAI”的商标,例如,北京汽车集团在第12类“汽车;陆地车辆发动机”获准注册“BEIJING”商标,上海烟草集团在第43类 “寄宿处预定; 饭店等”上获准注册“SHANGHAI”商标。

外国地名的商标申请和注册数量也不少。成功获注可能是由于并非“公众知晓”,比如“BOHEMIA”案与“SHIMIZU”案(2016)京行终3768号;(2011)高行终字第1376号。;或是整体上不被理解为具有地名含义,比如 “苏黎世家”案与 “HECHTERPARIS及图”案(2017)京行终1356号;(2017)京行终2895号。;也可能是具有“其他含义”,例如NICE既可指法国城市尼斯,又有“美好”之意。实践中因为缺乏裁判文书,获得注册或被驳回的具体原因往往不清,表1中仅SHIMIZU和BOHEMIA两商标因有诉讼,可查到获注原因。

尽管前述例举仅针对个别行政区划和外国地名,但鉴于我国幅员辽阔,“县级以上行政区划”地名的全称、简称和拼音的总体数量巨大,再加上数量同样众多的外国地名及其汉译标识,可以合理推断,我国商标局每年受理的这类地名(非集体商标)的商标申请数量和最终授权数量,在总量上是相当惊人的。这也意味着该款的法律适用频率非常高。

(二)该款文义存在诸多争议

1. “仅由”还是“包含”

商标局与商标评审委员会一贯认为,该款适用范围既涵盖“仅由”县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名所构成的标志,也包括“包含”上述地名的标志。《商标审查标准》(2005)第一部分第十一条第(一)项;《商标审查及审理标准》(2016)上篇第一部分第十条第(一) 项。 但司法机关在过去很长时间内并无一致的标准。大部分判决观点与商标局一致,例如 “北京奔驰”案、 “老北京网”案、 “上海大豪眼镜”案和“ZURICH HELPPOINT”案(2009)一中行初字第221号;(2010)高行终字第159号;(2012)高行终字第59号;(2012)高行终字第1001号。。但部分判决持相反标准。例如,在 “印象丽江”案中,法院认为该款但书所提到的“具有其他含义”仅针对“地名”,因此应理解为通常适用于商标“仅由”地名构成的情形,商评委“法律适用错误”(2010)高行终字第1298号。。在“ANTWERP WORLD DIAMOND CENTRE”案和 “成都石油”案中(2015)京知行初字第4684号;(2015)京知行初字第1818号。,北京知识产权法院和北京高院也持这种观点。2017年最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(下文简称“商标授权确权规定”)第六条部分澄清了上述问题,其规定商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名“和其他要素组成”,如果整体上具有区别于地名的含义,人民法院应认定其不属于该款所指情形。据此反推可以认为,包含地名和其他要素的标志,同样适用该款。但争议似乎未完全平息。例如,由于文字是最具有标识功能的要素,是否将“仅由……构成”的情况限制在文字地名标识上?北京一中院曾认为,该款仅适用于商标的“文字部分”,即仅由地名组成的地名标志,如果地名仅为文字组成要素之一的,则不适用;如果“图文组合商标”的文字部分仅包括地名,由于文字的重要作用,仍应当被视为地名商标。北京一中院知产庭:《商标确权行政审判疑难问题研究》,知识产权出版社,2008年,第24页。 目前的司法解释并未明确阐释该问题。

2. “县级以上行政区划的地名”的表现形式

根据《商标审查及审理标准》第十条,“县级以上行政区划”范围包括我国民政部编辑出版的《中华人民共和国行政区划简册》所确定的县级的县、自治县、县级市、市辖区;地级市、自治州、地区、盟;省级的省、直辖市、自治区;以及香港、澳门和台湾地区。对此司法实践并无不同意见。周云川:《商标授权确权诉讼:规则与判例》,法律出版社,2014年,第162页。但就上述地名的简称和拼音是否都属于禁止之列,法律适用标准并不一致。全国人大法工委组织编写的《商标法释义》认为应包括所有这些地名的“全称、简称以及拼音形式”全国人大法工委编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社,2013年,第28页。。商标局和商评委则认为,如果商标由“两个或两个以上的行政区划的地名的简称组成”,通常不适用该款;而且,非“省、自治区、直辖市、省会城市、计划单列市、著名旅游城市”的“县级以上行政区划”地名的拼音形式在申请注册时也不适用该款(《商标审查及审理标准》第十条)。但司法机关并不完全认可这种观点。周云川:《商标授权确权诉讼:规则与判例》,法律出版社,2014年,第164页。 例如,针对拼音形式的地名标识,在“jiujiang”案中,商评委和北京一中院都认为,江西省九江市并非省会城市和计划单列市,也不是著名旅游城市,因此准予注册“jiujiang”。但北京高院认为,“jiujiang”与“九江”发音相同,如果指定使用在酒类商品上容易使消费者误认产品来源于江西省九江市,为避免产地误认,不同意核准注册。(2007)一中行初字第1317号;(2008)高行终字第55号。 可见,法院认为,采取拼音形式的“县级以上行政区划”地名并不当然享有更宽松的授权标准。

3. “公众知晓的外国地名”的内涵模糊

外国地名指我国以外的其他国家和地区的地名全国人大法工委编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社,2013年,第28页。 ,包括其全称、简称、外文名称和通用的中文译文(根据《商标审查及审理标准》第十条)。实践中,外文与中文翻译的对应关系是否唯一或固定常引发争议,例如“博美隆”案和 “圣玛歌”案(2014)高行终字第1567号;(2017)京行终4490号。。此外,引发更多争议的是“公众知晓”中“公众”的内涵。有学者认为其应以我国大多数具有一般认知水平的人群为判断依据赵春雷:《外国地名的可注册性》,载《中华商标》,2005年第8期,第2527页。,也即仅指我国的普通公众,而不是商标法意义上的相关公众刘晓军:《不为我国公众知晓的外国地名可以注册商标》,载《中国知识产权报》,2012年2月10日。。但司法分歧很大,一类是将公众限定于一般的“中国公众”,例如“Shimizu”案一审、北京高院 “博美隆”案、“BROADWAY”案和“DemoiselleMargo”案(2011)高行终字第1376号;(2014)高行终字第1567号;(2017)京行终3870号;(2016)京行终2531号。。最高院在“Greenwich”案(2017)最高法行申5063号。中称涉案标志“在中国公众中具有广泛的知名度”,构成公众知晓的外国地名,似乎也持该标准。北京高院在 “圣玛歌”案中更是直言,公众知晓是指外国地名在我国一般公众中已达到普遍知晓的程度,而不是指特定行业和领域内的特定群众对该外国地名达到熟知程度。(2017)京行终4490号。另一类观点则完全相反,例如:商评委和北京高院的“Shimizu”案均认为“公众知晓”是指“为中国相关公众知晓”,北京高院在“LANCASTER”案中持同样观点。(2011)高行终字第1376号;(2016)京行终2018号。

4. “其他含义”的认定标准高低不一

第一是 “可能的含义”标准。该标准的要求很低,只要系争地名标志可以解读出有别于地名之外的其他含义就足够,不强求该含义为所有公众普遍认可,不需要达到明确、固有、公知的程度。例如,曾有观点认为,只要系争地名标识具有除了地名之外的另一种含义或解释,就可以认定属于但书的“其他含义”。例如:“南阳”可理解为南面的太阳,“葫芦岛”可指出产葫芦的岛屿北京一中院知产庭:《商标确权行政审判疑难问题研究》,知识产权出版社,2008年,第26页。,“饶平”(广东饶平县)可以理解为富饶和平,“新乡”(河南新乡县)可理解为新的乡镇,这些都不属于该款的禁止范围。

第二是“易于接受的含义”标准。该标准在纯文义解释的基础之上,进一步要求地名标识表达出“明显有别于地名的、易于为公众所接受的含义”。例如,就“红河”案,北京高院认为,“红河”的中文表述具有“红色的河流”的常见含义,更易于为公众所接受,从而足以使该地名起到商标所应具有的标识性作用。(2003)高行终字第65号。 在“永和大王”案(涉及山西永和县和台湾新北市永和区)中,北京一中院也持类似观点。(2003)一中行初字第559号。

第三是“众所周知且约定俗成(固有)的含义”标准,其进一步要求该含义必须达到公知、约定俗成或固有的程度。例如,同样在“红河”案中,北京一中院持有较之高院更为严格的标准,其认为“其他含义”应理解为除作为地名使用外,还有具体明确、公知的其他含义或是已在公众中约定俗成的其他用语。就“红河”而言,《辞海》《中国地图册》和《世界地图册》均能证明在越南境内存在名为“红河”的河流,故“红河”具有地名以外的其他含义,可以作为商标注册。(2002)一中行初字第508号。在“神农架”案(2005)京知行初字第2515号。中,北京知识产权法院也认为,“其他含义”的一种情形是该地名名称本身就有“除地名之外的其他为相关公众普遍知悉的固有含义”,例如“朝阳”“灯塔”“武夷山”“都江堰”。北京高院在“高明”案(涉及广东高明区)(2016)京73民终762号。也持该观点。

第四是“强于地名的含义”标准。商标局和商评委一直持这种观点,《商标审查及审理标准》(2016)第十条即指出,“地名具有其他含义”是指地名作为词汇不仅具有确定含义,而且该含义必须“强于作为地名的含义”,从而不会误导公众。部分法院判决支持该观点。例如,在 “WASHINGTON”及苹果图形案(2007)高行终字第106号。中,北京一中院认为,“其他含义”指该地名不仅具有地名之外的其他含义,而且该其他含义强于地名含义,而涉案的“WASHINGTON”更容易被中国相关观众理解为美国地名而非普通姓氏或美国首位总统的姓氏。北京高院赞同该观点,并认为当构成商标的某一词语可能具有多重含义时,应以其首要的、最常见的含义作为相关公众对该商标含义的理解。(2006)一中行初字第1160号;(2007)高行终字第106号。 在2012年“石狮”案中,北京一中院认为,虽然“石狮”二字可以理解为“石头的狮子”,但没有证据表明“石头的狮子”之含义强于其地名含义,因此不予注冊。

第五是“具有显著性即第二含义”标准。该标准由司法判决演变而出,逐渐跳出“其他含义”本来的范畴,掺入显著性标准,从而使该款的体系性质也发生变化。例如,2005年最高人民法院认为,“注册商标使用的地名除具有地域含义外,还具有使相关公众与注册商标的商品来源必然联系起来的其他含义(即第二含义)”的表述。最高人民法院对辽宁省高级人民法院《关于大连金州酒业有限公司与大连市金州区白酒厂商标侵权一案的请示》答复,(2005)民三他字第六号。 近年有更多判决认为,“其他含义”既指除地名之外的其他为相关公众普遍知悉的固有含义,也包括通过长期使用取得显著性(第二含义)的情况,例如, “达柏林”商标驳回案、 “中江国际”商标驳回复审案以及 “神农架”案(2010)高行终字第848号;(2011)高行终字第686号;(2015)京知行初字第2515号。。在 “老龙口LAO LONG KOU及图”案(2010)高行终字第773号。中,北京一中院和高院都认为,“老龙口”是辽宁省沈阳市历史悠久的著名白酒酿造品牌,具有区别于我国县级行政区划地名的其他含义,该含义足以使相关公众将其与地名“龙口”相区别,因此商标整体上具有显著性,能够起到区分服务来源的作用,不属于不得作为商标的地名。

(三)该款的性质与目的之争

1. “不得作为商标”是指“禁注”抑或“禁用”?

有关该款的“禁注”或“禁用”性质之争首先体现在学术文献之中。持禁用条款的观点从第十条的“禁注”性质和体系解释角度出发,认为该款不仅禁止将县级以上行政区划的或者公众知晓的外国地名注册为商标,还禁止其作为商标使用。刘国栋:《从地名的其他含义说开去》,载《中国工商管理研究》,2005年第11期,第4143页;谢冬伟:《地名商标的注册与公共利益》,载《中华商标》,2007年第3期,第3840页。 但也有学者结合商标法制的变迁以及多种法律解释方法,认为该款是禁注条款,不是禁用条款。绍兴全、顾金焰:《商标权的法律保护与运用》,法律出版社,2009年,第5960页;杨述兴、杜文文:《地名标志商标注册的法律适用——对商标法第十条第二款的理解》,载《电子知识产权》,2008年第9期,第4250页。

其次,虽然立法机关与作为行政机关的商标局、商评委都认可该款的“禁用”性质,但司法机关的态度模糊且隐隐与之相反。全国人大法工委编写的《商标法释义》认为,第十条既适用于注册商标,也适用于非注册商标。据此,如果申请注册的地名标志违反该条的,应依法驳回申请;如果将地名标志作为未注册商标使用,违反第十条规定的,可由工商行政管理部门予以处罚。全国人大法工委编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社,2013年,第28页。商标局制订的《商标审查标准》并没有涉及未注册商标使用地名的内容,但地方商标局在执法时可对此种情形进行处罚。例如,1997年青岛市工商行政管理局就援引该款,对在酒类商品使用外国地名“香槟”的行为做出行政处罚决定。青工商标处字(1997)第48号处罚决定书,转引自郁强:《“香槟”非酒名 岂可随意使——慎用外国公众知晓地名做商标和商品名称》,载《中华商标》,1998年第1期,第24页。 相比之下,法院似乎并不反对这类地名的实际使用。尽管司法机关从未审理过市场主体将地名标识作为未注册商标使用的合法性问题,但如前所述,法院已逐渐认可,对“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名”的长期使用可以建立“其他含义”而获准注册。换而言之,法院并非完全支持“禁用”论。可见,立法、行政、司法以及学界在这点上远未达成共识。

2. 该条款是地名特别条款,抑或同时涉及欺骗性或显著性规则?

1992年商标局在提议增设该条时曾向全国人大常委会解释如下:“现行《商标法》对用行政区划名称作为商标注册未做限制。这一点不明确,给实践中带来了不少问题:一是,以地名作为商标,缺乏显著性,不利于消费者通过商标识别不同类别的商品,容易造成混乱;二是,如果同一地区多家企业生产同类商品,一家企业率先以地名作為商标注册,容易形成实际上的垄断,使其他企业处于不利地位。” 刘敏学:《关于〈中华人民共和国商标法修正案(草案)〉的说明》,中国人大网,http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/199212/22/content_1481237.htm,1992年12月22日。 可见,当初制定该条款时,立法者考虑到地名标识缺乏显著性以及允许注册可能导致消费者误认和排除竞争的后果。但立法者并没有意识到该规定与欺骗性或显著性规则之间的关联,也没有予以阐释。

在这种背景下,有一种司法观点认为,该款是专门针对“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名”的特别禁止规定,与商标法的欺骗性或者显著性规定无关。例如,在上述 “WASHINGTON”及苹果图形案(2007)高行终字第106号。中,针对当事人主张的取得显著性和不具有欺骗性的抗辩,北京一中院认为,“除非原告能够证明申请商标已具有其他含义,否则不得作为商标注册并使用,无论其是否已经使用获得显著性,亦不考虑其使用是否会导致产源误认”(2006)一中行初字第1160号;(2007)高行终字第106号。。但该观点似乎过于绝对,追随者较少。更多判决认为该条款糅合了前述三重目的,而且其中以地名缺乏显著性为主因,欺骗性或者影响竞争为其必然的后果。北京一中院知产庭:《商标确权行政审判疑难问题研究》,知识产权出版社,2008年,第26页。 北京高院一系列案件都贯彻了显著性前置的分析思路,例如: “红河”案、 “乔治亚太平洋”案、 “中江国际”案和“新安”案(2003)高行终字第65号;(2010)高行终字第548号;(2011)高行终字第686号;(2011)高行终字第708号。等等。

司法主流观点显然与立法者当初的态度一致,但这也带来进一步的问题:既然该规定同时兼顾显著性、防止欺骗(误认)和保护其他厂商合理使用地名的权利,那么在法律适用时该如何协调该规定与商标法其他规定之间的关系?在认定系争地名的“其他含义”时是否适用现行商标法第十一条第二款的取得显著性规则,或适用第十条第一款第(七)项的欺骗禁用规则?然而,正如下文将要分析的,这些问题关涉该条款的性质和法律适用的体系性,远非简单的文义之争,因此无法通过司法解释予以解决。

三、 该款的出台和演进缺乏比较法基础与系统设计

(一)该款规定缺乏比较法的依据

无论巴黎公约、TRIPS协议、欧盟指令和条约,还是本文考察的十二个发达或发展中国家的商标法巴西、美国、英国、德国、法国、意大利、俄罗斯、埃及、南非、印度、日本、韩国。,都不存在类似我国第十条第二款的立法例。这些域外立法例都有如下特点:第一,它们都从描述性(地名)标志缺乏显著性角度出发,规定其属于禁注标志,但并没有禁止其使用。第二,它们都规定被禁注的描述性(地名)标志可以通过使用获得显著性从而获得注册。参见TRIPS协议第十五条、第十七条和第二十二条第24款;《欧共体商标条例》第七条(3);美国商标法第1052条(f);英国商标法第三条(1)第二句;德国商标法第八条第三项;法国《知识产权法典》第L. 711 2条;意大利商标法第十八条;俄罗斯商标、服务商标和商品原产地名称法第六条第一款;埃及知识产权保护法第六十七条;南非商标法第十条第二款;印度商标法第三十二条;日本商标法第三条(二);韩国商标法第六条第二款。这两点密切相关,因为一旦商标法确立了地名标志禁注但(在不误导公众情况下)不禁用的基本原则,自然就允许地名标志使用积累识别性,这也是当代各国商标法的通行做法。不过,巴西商标法的规则独树一帜,其《知识产权法》第124条第6、14项,一方面允许描述国别的标记在获得显著性后可以注册,同时又禁止注册“复制或模仿巴西或其他国家的联邦、州、地区、市县的称号……的标记”且没规定获得显著性的例外。这与我国规则既有相似之处,又有不同的地方。第三,唯有我国商标法在规定描述性标志获得显著性属于禁注例外的同时,又单独规定地名标志若有“其他含义”则构成禁止使用的例外,从而导致争议。第四,以地名的行政区划级别或属性来设置禁止注册障碍的,仅出现在我国和巴西。第五,绝大多数立法例禁注“仅由”描述性(地名)标志构成的商标申请,个别立法例(巴西、法国和TRIPS协议)不予明示,个别国家(美国、埃及)与我国一样采取“包含”的表述。参见《巴黎公约》第六条之五B.(ii);《欧共体商标条例》第七条(1)(c);美国商标法第1052条(e)(2);英国商标法第三条(1)(c);德国《商标和其他标志保护法(商标法)》第八条第二项、第126条(2);法国《知识产权法典》第L. 7111条;意大利商标法第十八条;俄罗斯商标、服务商标和商品原产地名称法第六条第一款;埃及知识产权保护法第六十七条;南非商标法第十条第二款;印度商标法第九条(一);日本商标法第三条(一)3;韩国商标法第六条第一款第(四)项。

实际上,在我国改革开放之时,结合显著性条款和欺骗性条款来规制描述性(地名)标志注册早已经是国际通行做法。根据该立法模式,允许地名标识注册商标与否的关键在于其是否具有显著性或欺骗效果。首先,以系争地名标志是否为描述性而缺乏显著性为审查点,无须拘泥于地名本身行政级别或知名属性的判断;其次,如果系争地名标志通过使用获得显著性即 “第二含义”,则不得以描述性为由拒绝注册,也即在传统的获得显著性理论框架下分析即可,无须另辟类似我国“其他含义”的判断路径;再次,如果系争地名标志在产品或服务来源方面有欺骗性、误导公众的,不得注册,但如果获得的显著性足以消除公众误解,不适用欺骗性规则。以欧盟为例,针对地名标志申请商标注册的问题,《欧盟理事会指令89/104》第三条和《欧共体商标条例》第七条规定,商标若仅由指明其商品或服务的原产地的标记所组成,不能注册;但如果商标在其要求注册的商品或服务上已经通过使用取得显著性,则构成例外;但涉及商品或服务地理来源的商标,如果带有欺骗性的则不得注册。

(二)立法者缺乏对现代商标法规制地名标志的配置制度的全面认识

首先应肯定,我国1993年商标法引入地名标志禁止作为商标规则在当时是一种进步。改革开放之初,由于市场法制经验匮乏,我国1982年的商标法并没有限制地名标识注册商标,结果导致许多地名获得商标注册。商标局很快意识到这种弊端,从1983年6月起不再核准行政区划名称构成的商标;1986年,商标局进一步认识到,将行政区划作为商标与国际通行做法相悖,也违反原产地名称保护和商标显著性规則。黄晖:《商标法》(第二版),法律出版社,2016年,第46页。1988年修改的《商标法实施细则》首次将这种认识转变成法律规范,其第六条规定“县级以上(含县级)行政区划名称和公众知晓的外国地名,不得作为商标。使用前款规定名称已经核准注册的商标继续有效”。1992年商标局建议商标法增设该条款时,又界定了“其他含义”的概念:“同时,考虑到我国在传统上不少商品已用地名作为商标注册,有些在国内外还是久负盛名的,如贵州茅台、青岛啤酒等,某些地名往往还带有其他的含义,如凤凰县、长寿区等,不能不照顾到这一实际情况。因此,在现行商标法第八条中增加一款,作为第二款:‘县级以上行政区划名称或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,具有其他含义的地名除外。”刘敏学:《关于〈中华人民共和国商标法修正案(草案)〉的说明》,中国人大网,http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/199212/22/content_1481237.htm,1992年12月22日。 原全国人大法律委员会在审议该修正案时,根据当时的《商标法实施细则》以及委员、部门和地方的建议,决定在句末补充 “已经注册的使用地名的商标继续有效”的措辞顾明:《全国人大法律委员会关于〈中华人民共和国商标法修正案(草案)〉审议结果的报告》,中国人大网,http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/199302/15/content_1481243.htm,1993年2月10日。。该规定最终在1993年正式上升为商标法的规定,并沿用至今,此后的实质修改仅是在2001年增加了“集体商标、证明商标” 的例外。

但如果从比较法视野来看,除去1993年商标法细则才开始实践的集体商标和证明商标制度不说,我国1982年和1993年的商标法的立法架构缺少了现代商标法规制地名标志应该具备的几项重要配套制度。第一,当时的立法没有规定描述性标志可以通过使用获得显著性,而且在列举禁止作为商标使用的描述性标志时,与现行法一样都没有列举地名标志。第二,当时的立法(第8条)虽然规定了欺骗性条款,但该规定因强调“夸大宣传”而与地名标志的关联性较弱。第三,当时的立法没有类似现行商标法(第16条)的禁止注册和使用含有地理标志及误导公众的商标的规定。第四,当时的立法也没有类似现行商标法(第59条第1款)的合理使用(地名)抗辩规则。

根据1992年立法兼顾多重规制目的之事实,以及当时立法架构的上述缺失,可以合理推断,当初立法者通过该特别立法,旨在实现对地名标志注册商标的完整规制,合并解决地名标志注册商标缺乏显著性、误导消费者以及导致地名标志被个别企业垄断使用的情况。但是,由于缺乏全面、正确的比较法知识,立法者们并没有意识到,这些不同的功能和任务只有由内容和性质各自不同的法律规则加以调控,才能实现更为精良的治理。

除了立法架构方面的缺陷,第十条第二款中引发“禁用”或“禁注”争议的“不得作为商标”的提法,也体现了当时立法者和学界缺乏对相关国际规则的正确理解,对该问题的理解存在局限。例如,尽管当时国外立法例已经普遍采用“禁止注册”(禁注)的说法,但我国1982年《商标法》第八条仍采用了“商标不得使用下列(包括描述性)文字、图形”的(禁用)表述,1988年《商标法实施细则》第六条则提出“(地名)不得作为商标”的(禁作)表述。而无论“不得使用”(禁用)抑或“不得作为”(禁作),强调的都是官方对标识使用和申请注册的合法状态的综合评价,带有浓厚的行政管理色彩。这或许是受到我国之前计划经济时代全面注册制度的影响。

商标立法和行政将“禁用”和“禁注”混合规制的观念,也明显影响到了当时的整个学界。例如,郑成思老师认为,“有的国家规定地名不可以作为商标使用;有的国家则规定可以;还有国家规定某些地名(如江、河、山岭名称)可以用,有些地名(如大都市名称)则不可以”,“我国商标法对于什么样的文字、图形不能作为商标使用,也作出了明确规定。不能作为商标使用的,当然谈不上申请注册、成为商标权客体了。这类文字图形包括:(1)我国县级以上(包含县级)行政区划名称,以及公众知晓的外国地名;……(7)直接表示商品的质量、主要原料、功能……及其他特点的文字、图形;……(9)夸大宣传并带有欺骗性的文字、图形”郑成思:《知识产权法》,法律出版社,1997年,第186页。 。类似的观点和说法大量存在于当时的学术文献之中。这里仅列举两例。例如,庞正中老师将地名与通用名称、描述性文字和图形归类为“无显著性的标记”,认为它们都是“禁止作为商标使用的标记”,并认为“地理名称不得用作商标是国际上的惯例”。参见郑成思:《知识产权法》,法律出版社,1997年,第255257页。又如,张平老师认为“多数国家都禁止使用地名作商标”。参见张平:《知识产权详论》,北京大学出版社,1994年,第179页。

我国商标法不仅区分地名的行政级别,而且《商标审查及审理标准》第十条还进一步规定,“县级以上行政区划的地名”包括所有县级以上行政区划的全称和简称,但不包括非“省、自治区、直辖市、省会城市、计划单列市、著名旅游城市”的拼音形式。很显然,该类规定为商标授权活动提供了简便可行的审查标准。但这些有利于“(商标局)执法统一”的规则,从实践视角看却“未免有些机械”而受到司法机关的诟病。周云川:《商标授权确权诉讼:规则与判例》,法律出版社,2014年,第164页。 比较欧盟内部市场协调局(OHIM)的做法可以发现,OHIM在审查地名标志注册时,重点审查的是相关公众对地理术语、地理位置与商品或服务之间关联性的认知,而不是地名本身的行政级别或知名属性。《OHIM审查指南》PART B,第4部分第4章第2.6条。 因为对相关公众而言,是否具备显著性,是否导致混淆或欺骗的结果,与地名本身的行政区划级别或一般知名度并没有必然联系。一方面,虽然实践中大量小城市、乡镇村庄和境外地理术语的名字不被视为地理名称,但也有某些小城、乡村的知名度很高,影响到相关公众的关联性判断,因此不予注册;另一方面,某些地区、城市的地名非常知名,但结合指定商品、服务以及相关公众的认知之后,并不被认定为来源地,反而可以注册。例如,NORTH POLE(北极)在香蕉产品上获得注册,“EURO”(欧洲)在不少场合被视为中性术语允许注册。同时,根据欧盟判例,国家在法律上并不拥有其名称的所有权,国家名称跟其他待注的地名标记适用一样的标准,因此ICELAND(冰岛)一词可以在许多类别的产品、服务上获得注册。杰里米·菲利普斯:《商标法实证性分析》,马强译,中国人民大学出版社,2014年,第122页。

(三)商标法的后续修订缺乏对地名标志禁注制度的反思和系统设计

1993年之后,随着我国市场经济的繁荣和商标法制建设的成熟,国内各界逐渐意识到我国地名标志商标注册制度存在诸多漏洞,仅凭当时商标法该款规定并不足以规范该问题,于是2001年和2013年修订商标法时,又陆续增设或修改了五项相关的规定。第一,经过1993年《商标法实施细则》和1994年《集体商标、证明商标注册和管理办法》的实践摸索,以及应加入世界贸易组织的要求,2001年商标法增设了关于集体商标、证明商标的保护(现行法第三条)。这是一项重大补充,因为根据现代商标法的实践,集体商标、证明商标从其本身性质考虑是可以使用地名作为其标志的组成部分的。全国人大法工委编:《中華人民共和国商标法释义》,法律出版社,2013年,第28页。 相应地,原先商标法该款规定增补了 “(地名)作为集体商标、证明商标组成部分” 的第三项除外规定。第二,2001年商标法根据TRIPS协议第22条的规定,增设了针对地理标志的规定,明确“商标中含有地理标志,而该商品并不是来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用;但是,已经注册的继续有效”(现行法第十六条)。第三,2001年商标法增设显著性条款,将描述性标志的定性从绝对禁用改为缺乏显著性的“禁注”情况,并增设了“经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册”的规定。但应该指出的是,我国商标法描述性标志的例举并不包含地名,再加上“其他含义”特殊规定的存在,似乎表明立法者并不认可地名标志可以适用该新增的规则。第四,2013年商标法将原来“夸大宣传并带有欺骗性”的规定,修改为“(七)带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”,不得作为商标使用,进一步明确了对导致欺骗、公众误认的产地标志的规制。第五,2013年商标法增设了地名标志的合理使用抗辩,规定“注册商标中……含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”(现行法第五十九条)。

可见,随着我国商标法制的完善, 1993年商标局建议增设该款规定所要实现的几个立法目的,如今已有了各自对应的规则。例如,针对地名标志可能具有欺骗性、误导公众的问题,可以直接适用现行法第十条第一款第七项的欺骗性条款;如果与地理标志注册相关的,可以根据现行法第十六条(误导公众的地理标志)禁注且禁用;如果地名标志注册商标后排除其他竞争者合理使用时,可以主张现行法第五十九条的合理使用抗辩。但是,第十条第二款仍被完整保留下来,至今依旧是地名标志商标授权确权时最重要的法律依据。造成这种局面有路径依赖的原因,也可能与立法者对地名标志与描述性标志(及使用获得显著性条款)之间关系的认识一直含糊不清有关。不管原因是什么,这种现状是令人遗憾的。因为从体系上来看,该款规定已经与新制定的其他规则产生了法律适用的冲突,该体系性冲突所引发的性质之争,连同地名行政区划设置问题,导致了该款法律适用的不一致和法律解释的困境。

四、 法律解释方法难以化解法律适用的困境

化解法律适用困境的最常见也是最为经济的路径是法律解释。这是在现有法律不做任何修改的情况下,由司法机关在个案中以法律解释的技巧,澄清相关法律规则的含义和关系,并通过系列案件的不断积累,逐渐形成稳定的法律预期。此外,我国最高司法机关还可以颁布类似立法性质的司法解释,统一下级法院的法律适用。袁明圣:《司法解释“立法化”现象探微》,载《法商研究》,2003年第2期,第312页。 然而,无论从原理还是实践角度看,这些法律解释方法都难以根除该款的法律适用困境。

(一)法律解释方法难以逾越制定法的字面含义和立法原意

针对最重要的争议即该款的性质和体系地位,有学者认为,因为该款的表述“不得作为商标”在文义上可以有“不得作为商标注册”与“不得作为商标使用”两种解释,因此在现行法之下,应该综合运用文义解释、体系解释、目的解释、比较法解释方法,判定该款的法律性质是禁注条款,不是禁用条款。杨述兴、杜文文:《地名标志商标注册的法律适用——对商标法第十条第二款的理解》,载《电子知识产权》,2008年第9期,第4250页。 然而,本文认为,如果正确运用法律解释的方法,恰恰只能得出该款属于禁用条款,无法统一到描述性标志获得显著性的规定之下。

首先,文义解释规则(literal rule)要求法律解释按照成文法条文的字面意思即“最自然、明显、正常和常用的意义”加以解释梁治平编:《法律解释问题》,法律出版社,1998年,第5页。。根据权威辞书,“作为”一词指“当作”或“可以做的事情”《辞海》,http://www.cihai123.com/cidian/1071750.html;《新华词典》,http://xh.5156edu.com/html5/5381.html。。地名“不得作为商标”最直接的字面含义,就是地名不可以当作商标,这与商标本身状态是被使用、注册或转让无关。而且,从字面上看,“不得作为商标”显然是“不得作为商标注册”或“不得作为商标使用”的上位概念。在立法者明确提出“不得作为商标”的概念且没有进一步明确限缩其范围的情况下,解释者擅自加入自己主观的限制性要素,将其进一步解读为“不得作为商标注册”或“不得作为商标使用”并作出二选一的决定,已经远远超出了文义解释本身。

其次,系统解释规则(systemic arguments)要求根据成文法条文的上下文语境,作出和谐、不相互矛盾的解释。该款的前一款规定“商标不得使用”(禁用)的文字、图形,而该款作为前一款的例外规定,采用了“不得作为商标”的表述,与第一款的“不得使用”(禁用)显然前后呼应,而且该款第二句中“已经注册的使用地名的商标继续有效”的表述,也是再次强调了“使用地名的商标”本应是被法律所否认即禁用的存在。另外,比较商标法第十一条“(描述性标志)不得作为商标注册”的表述,以及商标法第十六条的“(商标中有商品地理标志而误导公众的)不予注册并禁止使用;但是,已经善意取得注册的继续有效”,可以发现,无论从立法原意、规范内容和语言结构上看,该款与商标法第十六条都更加接近,因此包括了禁用的内涵。

再次,尽管立法者的原意是否能够考察例如,霍姆斯大法官认为,“我们不探询立法机关的意图。我们只探求制定法的含义”。 Oliver Wendell Holmes, Collected Legal Papers (1920), 207, quoted in Schwegmann Bros. v. Calvert Distillers Corp., 341 U.S. 384, 397 (1951) (Jackson, J., concurring)。以及需要探究存在争议,但从立法历史以及时代背景探究立法者的原意或目的,也有助于我们进一步理解“不得作为商标”的內涵。如前文第三部分所述,当时我国立法、司法、行政和学界对地名标志所持的态度是禁用与禁注兼而有之,并不严格区分两者。这正好解释了,有关该条款的“禁用”或“禁注”的性质之争为何没有出现在20世纪90年代,而是等到2001年之后才出现的现实。因为,2001年修订的商标法第十一条改变了原来的“商标不得使用”描述性标志的规则,转而使用新规定和新表述,即描述性标志仅是“不得作为商标注册”且可以“经过使用取得显著特征”进而“作为商标”注册。在该转变之后,部分裁判者和学者发现,这条新增的规定虽然没有例举地名属于描述性标志,但实际上更加适合用来规范地名标志注册商标的行为,因此强烈希望改变地名标志禁止作为商标(使用)的规则,转而适用该新增的规定。在2001年商标法修订之后,我国与地名标志有关的学术文献数量大增,探讨的问题也多样化,其中一类从商标显著性角度论地名商标的可注册性,如:陈思妤、陈实:《论地名商标的可注册性及其法律保护》,载《商品与质量》,2012年第4期,第225226页;杨述兴、杜文文:《地名标志商标注册的法律适用——对商标法第十条第二款的理解》,载《电子知识产权》,2018年第9期,第4250页。

(二)法律解释方法的实践成效有限

自1993年起,商标局就借助商标审查准则的法律解释,力图澄清该条款的概念,但至今仍有模糊之处。以“其他含义”的内涵及性质为例,《商标审查标准》(2005)和《商标审查及审理标准》(2016)的第一部分第十一条都规定“其他含义”是指地名作为词汇“具有确定含义且该含义强于作为地名的含义,不会误导公众的”。这意味着“其他含义”的审查,还包含了欺诈、误导性的判断。那么“其他含义”是否还包括“显著性”判断呢?《商标审查标准》(2005)有明显亲“显著性”的倾向,其第一部分第十一条(一)规定,“商标由地名和其他文字构成而在整体上具有显著特征,不会使公众发生商品产地误认的”,属于禁用的例外。但《商标审查及审理标准》(2016)同条款却删除了该显著性规定,又回归到“整体上具有强于地名含义的其他含义”的标准。

为了统一法律适用,最高人民法院曾两次回应过该款的法律适用难题。最高人民法院曾在2005年一份答复函中提出:“注册商标使用的地名除具有地域含义外,还具有使相关公众与注册商标的商品来源必然联系起来的其他含义(即第二含义),则不在此限。”最高人民法院对辽宁省高级人民法院《关于大连金州酒业有限公司与大连市金州区白酒厂商标侵权一案的请示》答复(2005)民三他字第6号。其中的“此限”是指:注册商标含有地名的,商标专用权人不得禁止地名所在区域的其他经营者为表明地理来源等正当用途而在商品名称中使用该地名。 但该函仅针对他人合理使用地名商标的问题,对后来司法裁判的影响颇为有限。根据笔者从裁判文书网检索到的19份生效判决书来看,最高人民法院希望将“其他含义”解释为获得显著性(第二含义)的想法并没有完全得到下级法院的支持(见图3)。笔者在中国裁判文书网上(截至2018年10月31日)输入“案由:行政复议/行政裁决/侵害商标权纠纷/反不正当竞争等”“关键词:地名、商标”“起始时间:2001年”“相关法条:商标法第十条”,搜索到符合条件的商标争议案件42起,经过筛选(有7件属于同一案件的不同审级判决书,18件与商标法第十条第二款无关),最终得到19起与地名标志有关的商标争议案件。 例如,北京一中院在 “WASHINGTON”及苹果图形案中明确指出:根据该款规定,除非原告能证明地名标识具有其他含义,否则不得作为商标注册并使用,无论其是否已经通过使用获得显著性,亦不考虑其使用是否会导致产源误认。(2006)一中行初字第1160号。 北京高院在 “上海大豪眼镜”案(2012)高行终字第59号。中也肯定该观点,注册申请人关于申请商标包含其他构成要素、具有显著特征的主张并未得到法院的支持。这些判决在一定程度上与最高人民法院的“第二含义”说法是相悖的,尽管近年判决的情况有所改变。

2017年最高人民法院《商标授权确权规定》第六条再次涉及该款的问题,提出“商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成,如果整体上具有区别于地名的含义,人民法院应当认定其不属于该款所指情形”。该司法解释澄清了“仅由”或“包含”之争,而且规定商标“整体上具有区别于地名的含义”即具备显著性效果属于认定是否构成“其他含义”的标准之一,这显然是一种进步。然而,从完善该款法律适用的角度来看,该司法解释的局限性也是明显的:第一,它无法无视成文法将地名按“县级行政区划”和“公知的外国地名”的标准进行划分,所以也无法改变这种商标审查现状;第二,即便它努力从显著性效果角度去界定“其他含义”,但它依旧无法逾越依照传统的法律解释方法,将第十条第二款的法律性质由“禁止作为商标”(禁用)强行解释为“禁止作为商标注册”(禁注);第三,它依旧没能从体系化上协调好第十条第二款与商標法的显著性条款、欺骗性条款等之间的关系。因此,迄今为止司法机关的各种努力尚无法完全解决第十条第二款的法律适用难题。

五、 结论与建议

尽管随着我国法制建设的日渐完善,“立法中心论”不宜再高调提倡,但是,如果法律规定本身存有缺陷,导致司法机关长期无法通过法律解释的技巧来解决相关的法律适用问题,或者只能以明显违反成文法的方式来“造法”的话,那么以立法方式修改法律本身就是更为合理的方式。我国商标法第十条第二款明显是我国商标制度历史发展的产物。在改革开放之初,我国各界对地名标志注册商标的规制缺乏全面的比较法经验,使得该款规定无论在文义、性质和功能定位方面都有欠缺。随后的商标法修订在引入集体商标、证明商标、地理标志保护、描述性标志的显著性条款、欺骗性条款等规定的同时,却因循守旧,没有割舍这条已经完成历史使命的规定,进而导致法律适用的困境。从过去十多年法律适用实践来看,无论通过司法个案的法律解释,还是由最高人民法院以类似立法形式颁布“司法解释”,都难以彻底解决这些法律适用的困境。

鉴于该款规定最初所承担的功能已经分别由商标法后续出台的多项规则所履行,其存在不仅是多余的而且会引发法律适用的体系性冲突,笔者建议在下一次商标法修订之时,直接废止该款规定,具体方案如下:(1)删除现行商标法第十条第二款。(2)修订现行商标法第十一条第一款,将地名列举为描述性术语之一并适用该条第二款取得显著性的规定:“第十一条:下列标志不得作为商标注册:……(二)仅直接表示商标的质量、主要原料、功能、地理来源、用途、重量、数量及其他特点的;……”据此可以平息有关该款的性质和“其他含义”的内涵之争。(3)《商标审查及审理标准》(2016)可以针对商标法第十一条新增的“地理来源”描述性标志,提出判断地名是否具有描述性的细化规则。商标授权、确权机构可以变通现有的“县级行政区划地名和知名的外国地名”的规则,例如,仅将其作为判断是否具备描述性的初步证据,可以由当事人提供反证予以推翻。这样的折中方案,一方面可以延续原有商标授权、确权机关围绕行政区划级别所积累的部分审查经验,一方面也消除了现行规则过分机械的缺陷。(4)地名标志有欺骗性、误导公众的,由商标法第十条和第十六条加以规范。据此可以避免在判断“其他含义”时加入欺骗和误导公众的判断,从而厘清显著性和欺骗性规则之间的关系。

When PRC Trademark Law was first revised in 1993, the system that prohibited certain geographical terms as trademarks was introduced, turning into Article 10 paragrapgh 2 of the current Trademark Law. However, the provisions of this paragraph are controversial in terms of meaning, nature and positioning, leading to confusion in the application of the law. The flaws of this system design are related to the limited understanding at the beginning of legislation and is difficult to resolve by means of legal interpretation. It is proposed to abolish Article 10, paragraph 2 of the current Trademark Law of PRC, and involve the regulation of descriptive geographical signs into Article 11 of the PRC Trademark Law. If one geographical sign is deceptive, it shall subject to the provisions of the Trademark Law which regulate deception and misidentification.

trademarks; geographical signs; descriptive signs; other meanings; prohibition of registration

张思帆