基于“兴趣-科研-探索”的船舶与海洋工程流体力学启发式教学模式初探1)

倪宝玉 戴绍仕 王诗平

(哈尔滨工程大学船舶工程学院,哈尔滨150001)

流体力学课程是经典力学课程之一,是诸多专业的本科生核心课程。关于流体力学教学方法的相关探讨、改革等也一直是人们关注的热点之一[1-5]。船舶与海洋工程流体力学属于流体力学下面按照专业特色而形成的一个分支,与理论流体力学和通用领域或其他领域(如航空航天领域)的“流体力学”有所区别,需要关注“流体力学”理论知识在“船舶与海洋工程”学科的应用,具有鲜明的学科特色[6-7],例如需要特别注意自由液面、表面波以及空泡等效应,同时在大部分时候也可以忽略流体的可压缩性等。

以往教学经验表明,学生普遍反映这门课概念抽象、理论性强。本文借鉴前人的丰富经验[1-5],结合自身的教学体会,以西餐为比拟,提出一种“兴趣-科研-探索”的启发式教学模式,并以船舶与海洋工程中的空泡现象为例,阐述该教学方法,以期给予相关教学人员和学生一些参考。

1 前菜:选好切入点,激发学生流体知识兴趣

由于具有大量理论公式,相较于其他大学课程,船舶与海洋工程流体力学课程确实比较难。然而换个角度看,该课程又是距离我们生活最近的一门课程,许多日常现象都离不开流体力学的知识。为此,在讲述每个知识点之前,本教学模式都试图将该知识点与日常生活进行联系,首先勾起学生们的好奇和兴趣。

在讲述空泡现象问题之前,本文会选择一个非常有趣的问题作为“前菜”:夏天口渴时,喝可乐等碳酸饮料会比喝非碳酸饮料觉得更“爽”,这是什么原因呢?抛开二氧化碳本身对于人体的生物学刺激不谈,单纯从流体力学角度看,这是由于碳酸饮料中的微气泡在人体组织附近溃灭,形成局部水射流,对人体产生了局部冲击,从而形成了人们直观感受的劲爽的“杀口感”。气泡在壁面附近的溃灭和射流冲击的原理示意图如图1 所示,相关气泡溃灭冲击的相关进展和日常应用可推荐同学们参见文献[8]。

2 主菜:融入知识点,促进学生自主学习能力

教学的核心还是在于将知识点高效地传授给学生们,在“前菜”开胃之后,需要将“主菜”即知识点传授给学生们。这里并不是简单的将知识“填鸭式”地教给学生,而是以工程实际中遇见的问题为例,促进学生的自主学习能力。

图1 微气泡在壁面附近的溃灭和冲击[8]

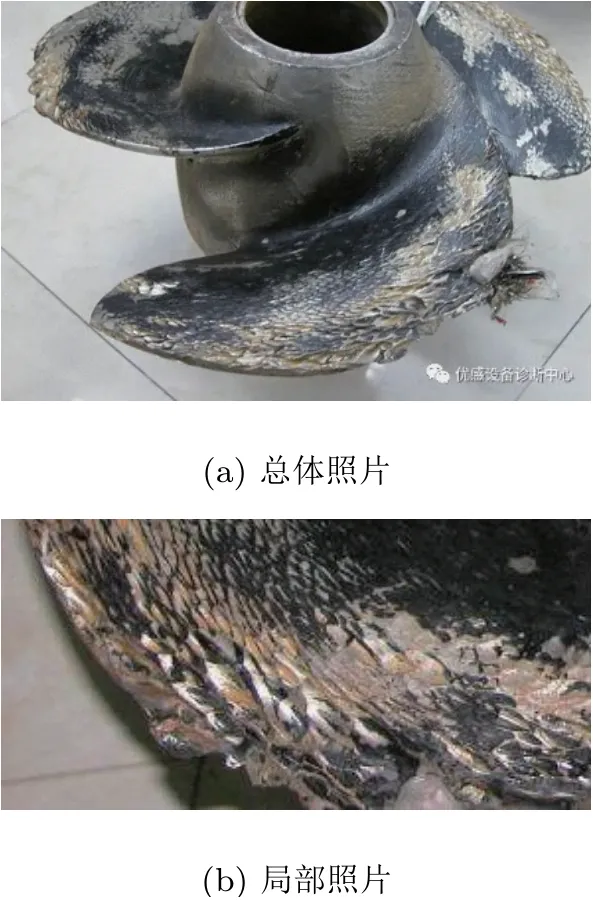

以可乐中的微气泡溃灭冲击为牵引,当学生们的兴趣被激发后,进一步回到船舶与海洋工程领域,以常见的螺旋桨桨叶和水轮机叶轮桨叶空蚀(或称为气蚀)为例,如图2 所示,和同学们一起讨论空泡发生的原因和机理。

图2 叶轮空蚀造成的叶片损伤(来自网络)

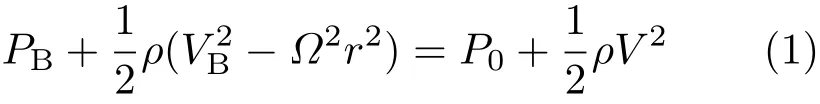

这里应用到的流体力学知识点主要是我们熟知的伯努利方程。假设螺旋桨在进行定速前进和转动,采用固定于螺旋桨桨叶的动坐标系,考虑惯性力等的影响,经过前人的推导[9-11],可获得等速旋转坐标系下忽略重力影响的伯努利方程

式中PB为桨叶面上某流体质点的压力,VB为流体质点相对于运动坐标系的相对速度,Ω为动坐标系的旋转角速度(常数),P0为桨叶盘面远前方压力,r为运动坐标系中的柱坐标,V是运动坐标系的平移速度,即螺旋桨进速(常数),ρ为流体密度。

根据水翼有环量绕流理论[7,9],螺旋桨叶面一侧流体速度高于叶背一侧,叶面的压力低于叶背一侧,从而产生推力,即马格努斯(Magnus)效应。

通常认为当流体的压力PB降低至该水温下的当地饱和蒸汽压力Pv(或称汽化压力)时,该点即开始出现空泡,即空泡发生条件为

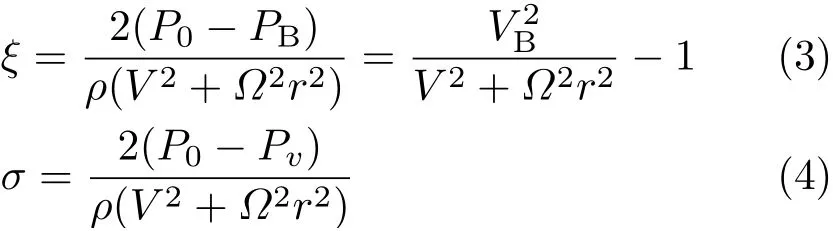

基于式(1),引入两个无量纲参数,减压系数ξ和空泡数σ

将式(3)和式(4)代入式(2)则获得空泡发生条件的无量纲表达式

根据式(5)进一步分析减压系数ξ和空泡数σ的影响因素,获得如何降低和控制空泡初生的方法。相关方法可组织学生们主动学习,推荐相关参考文献[10,12]等,然后通过提问考察学生们的学习效果。

3 甜点:寻找契合点,典型科研案例进课堂

船舶与海洋工程中有诸多设计及科研案例均直接与流体力学知识相关,授课教师如果能寻找到教学与科研的契合点,将好的科研案例引入课堂,一方面能够让学生们将理论知识与工程实际相结合;另一方面可以将最新的科研进展传递给学生们。正如“甜点”一般,让人在“主菜”的饱腹后,挑逗味蕾,流连忘返。

讲述完空泡发生的基本原理后,可进一步提出一些促进学生思考的问题,比如螺旋桨空泡的发生确实是对于螺旋桨的运动性能和桨叶的结构强度造成威胁,工程中希望对其进行有效抑制。然而,空泡现象是否可能被利用,从而提升船舶与海洋结构物的性能呢?答案是肯定的。以此为牵引,可将一个典型科研案例:超空泡鱼雷,介绍给学生们。

超空泡鱼雷,是在鱼雷表面和水之间产生一个气体空腔(即超空泡),由于鱼雷航行在气腔内,则大大降低了航行阻力,极高地提升航行速度。其基本原理和构想图如图3所示。

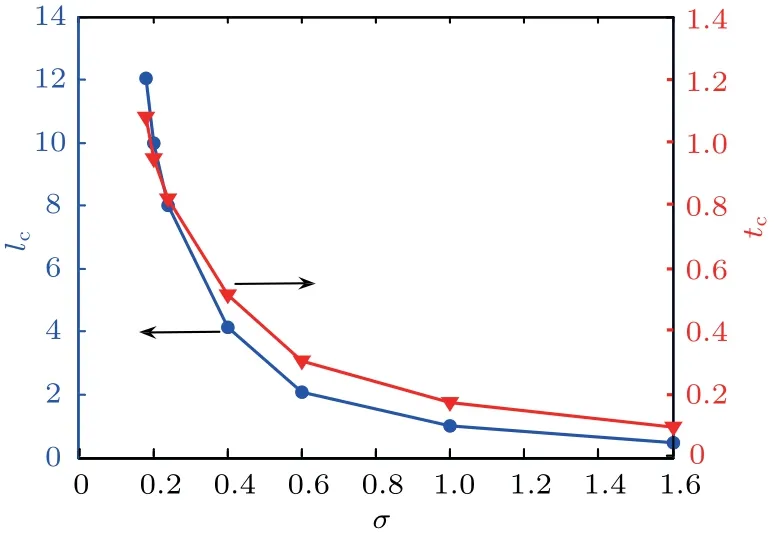

根据式(3)∼式(5)可知,减压系数ξ只与当地流速VB对合成来流速度的比值有关,而与自身大小无关,对于固定的物体形状和攻角的条件下,减压系数ξ是固定的。相对地,空泡数σ则与自身大小直接相关,对于固定的越大(对应螺旋桨进速速度V和/或转速Ω越大),则σ越小,空化发生条件(5)越容易满足,空化现象越严重。如图4 的研究表明,空化数σ越小,空泡的长度和厚度都在迅速增大。

图4 空泡形态随空化数σ 变化(其中lc 为空泡长度,tc 为空泡最大厚度)的数值计算结果[13]

当运动速度V0足够大时,则空泡可能足够长而包络整个物体,即形成超空泡,如图3所示。对于一般的鱼雷而言,V0≥50 m/s 即可产生超空泡效果。然而,单纯依靠物体运动而产生的自然空化一般很难稳定,故为了产生稳定的超空泡,通常会在物体头部增加空泡发生器,如图3 所示。空泡发生器通常有两个作用,一是引入尖锐突变角,从而加强自然空化现象;二是可以通过该发生器向空泡内注入气体,或称为主动充气,从而补充超空泡内蒸汽的不足。

超空泡鱼雷最早由前苏联提出,其研发的“暴风”号鱼雷时速可高达100 m/s 以上,是传统鱼雷的3倍多。目前德国、美国、中国等国家都在研制相关的超空泡鱼雷,并试图将超空泡技术推广到水下火炮系统等。

4 餐后饮品:探索创新点,挖掘学生无限潜能

在教学过程中,要鼓励学生的发散思维和创新思维,理解基本力学原理后,敢于大胆地想象未来,应用基本流体力学原理会有哪些新技术和新装备,一定不能拘泥于书本。学生的想象力是无限的,老师采用启发式和引导式教学手段,帮助学生理性地放飞思想。犹如餐后的一杯咖啡,刺激神经,激发无穷想象。

在课程结束后将学生分成小组,让各小组去“脑洞大开”,应用学习过的流体力学原理,构想未来相关流体力学技术的应用和发展,提交一份小组报告,需要阐明背景、应用原理和预期效果等。学生们对此反响热烈,经过学生的小组讨论和教师辅导,奇思妙想层出不穷。

这里以其中完成度较高的一个小组成果为例,该小组选择利用螺旋桨旋转产生的尾空泡,如图5所示,开发一种新型声学探测技术,通过监测尾空泡的溃灭噪声,能够判断该螺旋桨的桨叶形状和型号,从而进一步判断该舰船或者潜艇的型号。另一方面,由于螺旋桨空泡的溃灭噪声一直存在,且与海洋背景噪声的频率等属性不同,可以进一步研发一款追踪此溃灭噪声信号的水下武器,从而形成新型水下追踪和攻击武器。

图5 螺旋桨尾空泡

5 小结

流体力学是船舶与海洋工程学科两大支撑力学之一,学好本课程对于该专业学生具有重要意义。由于本课程的内容抽象,数理知识较多,一直是学生觉得最难学也最枯燥的课程之一。本文结合多年流体力学课堂教学经验和学生们实际评教反馈,以西餐为比拟,提出一种“ 兴趣-科研-探索”的启发式教学模式,并以船舶与海洋工程中的空泡现象为例,对此教学模式进行了初探。希望对促进船舶与海洋工程流体力学课程教学起到一定促进作用。