全球变化背景下野火研究进展

岳 超,罗彩访,舒立福,沈泽昊,*

1 西北农林科技大学水土保持研究所, 杨凌 712100 2 北京大学生态学研究中心,城市与环境学院地表过程分析与模拟教育部重点实验室,北京 100871 3 中国林业科学研究院森林环境与保护研究所,北京 100091

野火是全球生态系统中最重要的自然干扰过程之一,也是森林面临的主要自然灾害。在2003—2012年间,全球平均每年发生火灾数十万次,合计烧毁森林面积达6.7×108hm2,直接经济损失达上千亿美元[1],对人类生命安全和社会财富形成巨大的威胁。同时,火灾破坏地表植被,释放大量温室气体、颗粒物和其他痕量气体,加剧水土流失和空气污染,是全球气候变化的重要驱动因子之一[2-3]。1997—2015年间,全球野火导致的碳排放约为2.0 Pg C/a(1Pg = 1015g),其中热带毁林和泥炭地焚烧导致的二氧化碳净排放约为0.5 Pg C/a,对大气二氧化碳浓度升高的贡献显著[4]。尽管数亿年作用至今的野火有其自然起因,如闪电,但目前人类活动已在全球绝大多数地区成为野火发生的首要起因。这更使得野火的发生、分布及生态与环境效应成为全球变化研究的焦点问题[1, 5]。

另一方面,野火长期、广泛地作用于陆地表面大多数生态系统,并成为许多植被类型和物种赖以存续的关键过程[6- 7]。在热带、亚热带的半干旱和半湿润地区,野火摧毁地表植被并重启群落演替过程,对生态系统的物种组成产生了一系列影响[5],也是控制树木覆盖度、影响木本植物功能性状的显著因素[6- 8]。野火通过改变地表植被的组成、叶面积和高度,显著调控了景观和区域尺度的水文过程[9]。在全球尺度上,野火通过对碳-水循环、地表反照率、大气气溶胶和云团性质的影响,最终可能改变地表能量平衡[10]。由于野火对于地表环境的多尺度影响,全球气候观测系统(Global Climate Observing System,GCOS)将野火干扰列为关键气候变量(Essential Climate Variable,ECV)之一。据预测,随着温室气体排放增加和全球气候变化的加剧,未来全球多数地区,特别是高纬森林,将面临更高的火灾风险[11-12]。

在上述背景下,国际野火研究近年来在火的观测、模拟和影响方面取得了显著进展。本文依据对国际科学论文SCI数据库和中国科技论文CNKI数据库的野火研究文献检索结果,就野火探测技术方法、野火时空格局及其生态、环境和进化效应,以及全球变化对野火活动的影响等4个方面的国际、国内研究进展进行综述,明确其前沿问题和发展方向,以期对国内的林火研究提供有益借鉴。鉴于绝大多数野火研究并不就其起因做“人为”或“自然”的区分,本文涉及的文献包含且不区分上述两类,而统称为“野火研究”。

1 野火研究的迅速发展

1.1 研究论文的迅速增长

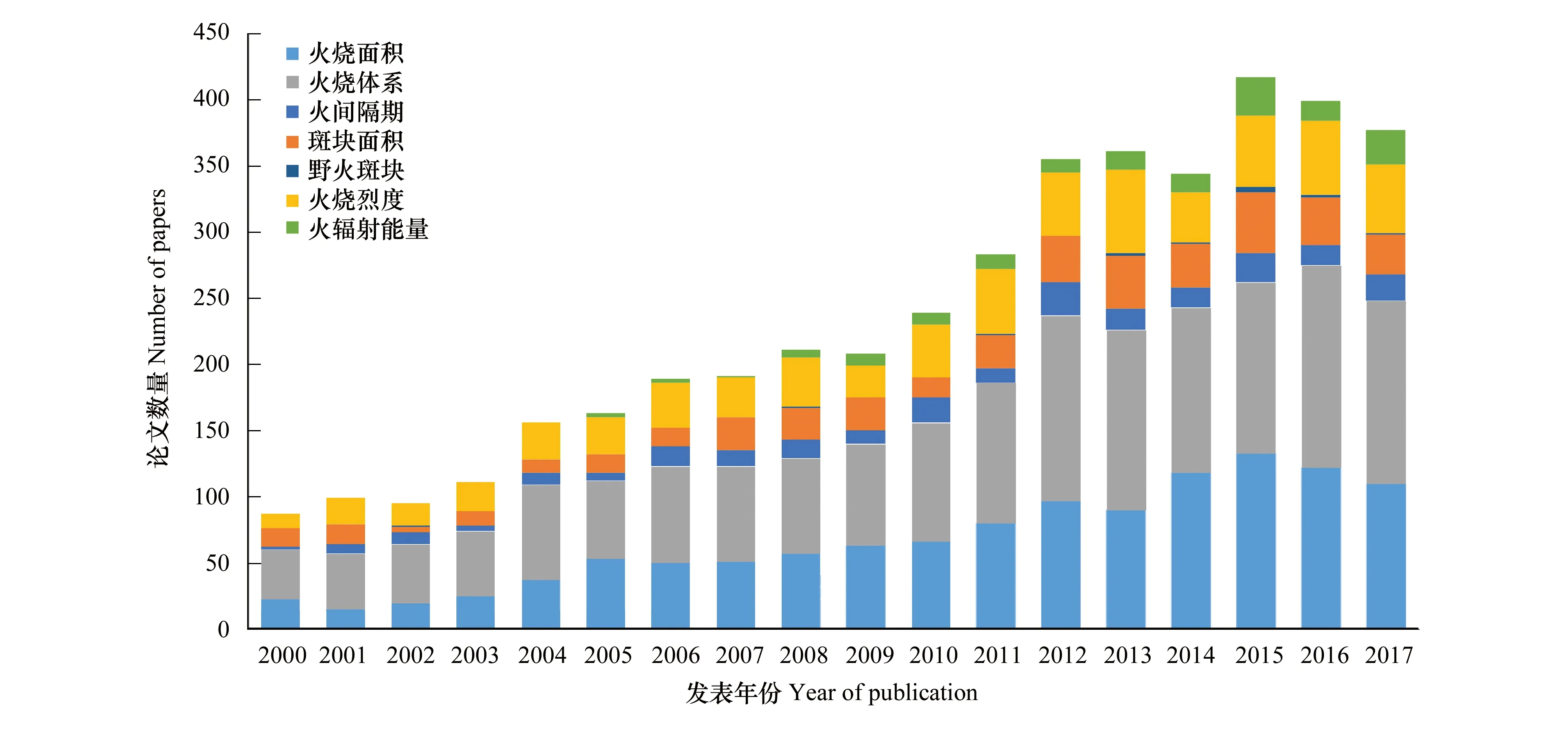

根据对ISI Web of Science数据库的多主题词搜索(2000—2017年, 图1),近20年来野火研究的年发表量增长4倍,其中2004年和2011年是增长加速的两个转折点。总体上,火烧面积(burned area)和火烧体系(fire regime)构成了野火探测评估的两大主题,两者分别反映了野火研究在全球-国家尺度和区域-景观尺度的关注焦点,并显示了野火研究的时空多尺度特征。此外,近十年来,对火烧斑块(fire patch, fire size)、火烧烈度(fire intensity)和辐射能量(radiative power)的研究也明显增加。对野火的研究由过去侧重于火烧面积单一因素,转向运用多重属性来定量刻画野火活动的时空格局。

图1 以不同野火指标为主题关键词的ISI Web of Science文献检索结果(2000—2017)Fig.1 The search result for various wildfire indices as key words of references collected in the ISI Web of Science (2000—2017)

1.2 林火研究的区域差异和国别分布

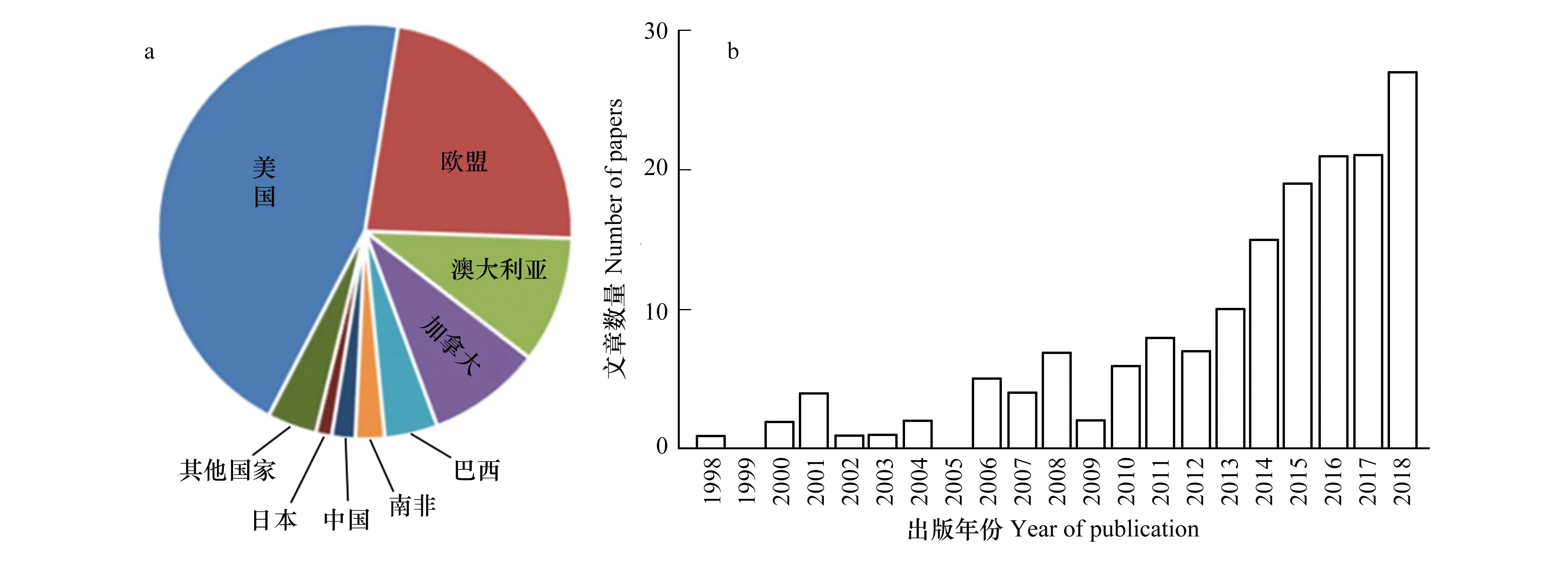

野火作为一种自然干扰广泛存在于全球各种植被中,并成为部分植被类型(如稀树干草原)得以维持的关键机制。在温带高纬森林和地中海气候区、特别是北美、欧洲、澳大利亚以及南非,野火时空分布及火后植被恢复动态的研究历史已久,发展较为成熟。该区域在野火研究占绝对主导地位,而中国、巴西和东南亚地区近十年来的林火研究迅速发展起来。日本尽管是温带海洋性气候,林火较少,但相关研究也较发达(图2a)。

图2 ISI Web of Science野火研究文献的国别分布(a)和中国SCI发表的进展(b)Fig.2 The national composition of publications on wildfire and vegetation in the ISI Web of Science (a) and the recent progress of publication by Chinese authors (b)

同时,在ISI web of science数据库中,以篇名为“forest fire”,研究国别为“China”的检索词组合,搜索迄今(至2018年底)收录的SCI期刊论文,包括“article”和“review”类别,共计163篇。这些结果反映了过去10年我国林火领域的研究成果在国际学术界的展示与发展。中国林火灾害研究基本从2000年起开始在SCI期刊发表,2010年前每年发表在6篇以内,但自2010年起进入迅速增长期,2018年已达到26篇,表明中国林火研究已经逐渐进入国际学术视野(图2b)。

在中国学者迄今发表的合计163篇林火研究的SCI论文中,来自中国第一作者的有130篇,其中78篇为中国作者的独立研究,占总数的60%,剩下的40%属于与国际学者的合作论文;此外,还有部分文章的第一作者分别来自美国、加拿大、澳大利亚、日本、芬兰等9个国家,占全部论文的20.2%,其中美国合作者的比例占约40%。

1.3 林火研究的主题分布

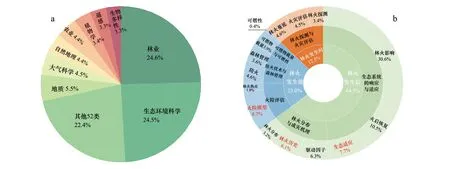

对Web of Science数据库中搜集到的1146篇野火研究论文进行学科分类统计(图3a),其中林业科学(24.6%)和生态-环境科学(24.5%)论文占总数的一半,此外有地质(古环境)、大气、自然地理、农业、植物学、遥感和生物多样性保护等领域的论文占到3%—5%的份额,除此以外,还有近1/4的论文分布在其他52个小类中。由此可见,一方面,森林火灾及其相关的生态和环境问题是国际野火研究的绝对核心主题;同时,野火及其效应和应对相关问题也是很多学科关注的对象,包括管理、经济、社会、法律和政策各领域,具有非常广泛的影响。

图3 当前森林火后生态恢复研究的学科类别(a)和研究主题的比例构成(b)Fig.3 The compositions of publications about post-fire forest restoration, with regard to the disciplines (a) and (b) research subjects

将野火研究的对象按照火烧过程发生前、中、后三个阶段来划分,三者在SCI论文中的比例分别占22.1%、12.5%、64.4%(图3b)。其中,近2/3的研究是针对火烧发生后的生态和环境影响(30.6%)、火后植被和生境的恢复(10.5%)和生物物种对火的适应特征(7.7%),以及大时空尺度林火分布格局及其驱动机制(9.3%+6.3%);对火前的研究集中在林火风险的评估与早期预警(10.5%),尤其是针对天气、气候条件和可燃物的评估;林火预防及降低林火风险的森林管理技术研究占12.1%,如清除可燃物的计划火烧技术等等。火中研究属于过程研究,以林火本身的行为特征及其驱动机制为对象,主要包括林火发生早期的探测、蔓延面积及其烈度的评估和预测。具体内容详见2,3,4,5部分。

1.4 林火技术发明专利数量和构成的发展

以“forest fire”为主题词,搜索中国知网CNKI数据库中迄今收录的国际林火技术发明专利,合计得到373份。根据内容,将这些与林火相关的技术专利分为“灭火”、“防火”、“探测/监测”、“预警/警报”、“评估”、“模拟”六大类,在默认国际技术专利的收录不完整的前提下,分析国际林火专利的年际变化和及其技术构成(图4)。

图4 中国知网CNKI收录的国际林火相关的技术发明专利Fig.4 The interannual change of the number and subject composition of the international patents of inventions in wildfire-related fields

首先,国际林火相关的发明专利始于1951年,但在1980年以前数量很少。20世纪末,国际林火专利开始显著增加,但自2010年以来发展已经平稳,甚至开始下降。就专利类别而言,在20世纪基本集中于火灾发生的早期探测/监测、灭火和防火,在全部国际林火相关专利数中分别占41.6%、28.2%和22%(合计91.8%),火灾预警和评估在国际专利中分别占5.1%和1.6%。由此可见,与林火相关的国际技术发明明显地偏重火前管理,包括早期林火探测/识别/定位和灭火技术,近十年来对防火技术专利的重视加强。

2 野火探测技术和方法

2.1 多尺度遥感平台和信息技术在野火探测和监测中的应用

火灾的早期发现对减少最终损失极为重要。传统上,远距离野火探测主要依赖于瞭望塔等地基设备和航空巡护,但往往效率低下,遗漏较多。目前,野火的早期探测和空间定位主要依赖卫星遥感手段(图5)。其中,中等分辨率卫星遥感产品应用广泛,包括基于MODIS影像的火烧面积产品MCD45A1和MCD64A1[13]、欧洲空间局(European Space Agency or ESA)基于MERIS影像和MODIS火烧面积产品[14-15],及全球0.5-度分辨率的各种野火排放气体和颗粒物产品[16-17]。但此类遥感产品存在显著低估小火斑面积而高估火点数量等问题[18-19]。因此基于卫星遥感技术研发更为精准的火点和蔓延面积数据已成为趋势,如ESA已经在研发基于Landsat和Sentinel- 2卫星影像的10—30 m精度野火产品。另一方面,随着无人机技术的迅猛发展,未来区域-景观尺度的无人机林火早期预警和火场态势监控将成为主流技术。可以预见,随着空间观测技术和计算能力的进一步提高,野火探测、监控和火灾风险评估技术已经进入高分辨率和大数据时代。

图5 近50年大尺度野火调查探测技术的演变Fig.5 The evolution of techniques for macro-scale wildfire survey and detecting in the last 50 yr

2.2 火灾探测和火险评估从单一指标向多指标转换

早期研究运用的火烧信号比较单一,如着火区地面热红外辐射信号[20]、火辐射能量[21]、植被受损信息等[22-23]。近年来,利用卫星遥感技术获得了更为丰富的综合性野火数据,推动着野火多指标探测和时空格局及生态效应的综合评价。Archibald等[24]基于火烧面积、火的间隔期、辐射能量、火斑大小、扩散速度、及野火季节性六个因素来综合量化野火体系(fire regime),首次将全球分成五个火群区类型(pyromes),是利用野火多指标进行宏观格局分析的重要成果。Andela等[25]最近发布了一套基于MODIS的多指标野火斑块数据集。可以预见,这些数据的应用将从多个侧面深化对火过程的认识。

2.3 林火行为和林火模型

林火行为研究为林火扑救和森林管理提供理论依据,而根据林火实验和野火记录,建立林火蔓延模型进行林火行为量化和可视化,具有重要的实践指导意义。林火行为包括林火蔓延速度、火强度和火焰高度,其影响因子包括天气、地形和可燃物[26]。Albini[27]发现风速与林火蔓延速度为非线性关系,不同可燃物类型影响火头停留时间。林火蔓延模型不确定性来源于火场的风速变化和风向变化,因为模型建立在无风或者固定风速基础上,导致林火蔓延速度被低估[28-29]。不同林火行为会影响树木烧焦高度、死亡率以及种子雨传播距离,从而影响火后群落结构和物种组成[30]。随着计算机技术和遥感技术发展,林火蔓延模型进入二维甚至多维的空间模拟阶段,常用的空间模拟模型包括美国Farsite 模型[31],加拿大Prometheus 模型[32]和澳大利亚Phoenix模型[33]等,模型中还可以加入飞火、树冠火等火行为模型以提高模型准确度。另外,为了物种保护和减少林火带来的损失,气候变化和砍伐等对林火行为的影响[34]或者将干扰加入景观模型如LANDIS模型[35],为森林可燃物管理和林火预防提供参考。未来高分辨率遥感数据的使用、多种可燃物模型的建立,以及景观尺度的林火行为动态研究,将可以显著提高模型预测能力和结果的可靠性。

2.4 林火风险评估与预警模型

森林火险评价和预警系统以火灾发生机制、森林可燃物载量、分布及可燃性、森林火后更新特征等多方面的研究成果为基础,对森林火灾的预警预报和火后森林管理具有必不可少的技术支撑作用。美国和加拿大的森林火险评估技术发展和应用最为领先,均于1972年开发出国家森林火险等级系统。

1)加拿大森林天气火险等级系统

加拿大森林火险天气指数系统(FWI)是加拿大森林火险等级系统的重要组成部分,该指标体系以时滞-平衡含水率理论为基础,通过天气条件计算可燃物含水率变化,再结合可燃物载量和分布确定潜在火险等级[36]。FWI 系统根据加拿大短叶松成熟林研制,经实验修订后应用到其他树种。FWI系统的输入因子包括气温、相对湿度、风速和降水量。预报结果包括6个指标,分别描述细小可燃物和腐殖质湿度、林火蔓延速度、可燃物载量以及火头强度。该系统将森林火险与可燃物含水率密切结合的思路得到普遍认同,许多国家将其引进和本地化后形成了相似的火险天气系统。该系统在北方森林区得到了成功应用。例如,Flannigan等[37]运用FWI对加拿大森林火险的长期趋势进行预测,结果显示到2100年,森林火险在大部分地区呈增加趋势,但东部地区下降。Stocks等[19]运用4个GCM模型研究了俄罗斯和加拿大北方林中气候变化对林火体系的影响, 并预测了2倍CO2浓度下的森林火险分布,结果显示出现极端火险的区域将大大增加。

2)美国国家火险等级系统

美国国家火险等级系统(National fire danger rating system or NFDRS)是基于燃烧原理和实验室试验发展的物理模型。模型采用的常数和参数反映了各种可燃物、天气、地形和危险条件之间的关系。用于计算火险等级指数的数据包括每日观测的天气指标,和用户设置的可燃物和植被环境参数, 如植被状态、季节和绿度因子等,以利用模型结合当地条件来预测火险状况。

NFDRS在美国的应用基于AVHRR的每周影像计算植被NDVI 数据,以此估计活植被状态,采用天气信息管理系统(Weather information management system or WIMS)、Fire WeatherPlus and Weather Pro 和Fire Family Plus三大系统来产生NFDRS 的输出结果。野火管理人员通过网络系统获得NFDRS 信息(http ://www.fs.fed.us/land/wfas)。互联网展示全美国的每日火险图,包括火险等级、死可燃物和活可燃物湿度、干旱指数、Haines 指数和Burgan 潜在火指数,为林火管理部门提供参考。美国气象局、林务局从20世纪70年代起,就开始应用短期气候预报进行中长期森林火险预测预报,其方法即是运用短期天气预报结果的20年历史序列确定林火气象敏感区,再结合森林火险等级系统(NFDRS)给出森林火险的中长期预测。在周时间尺度上, 所有的NFDRS指数都得到良好的预测。

迄今,国外已有的长期火险预测主要基于气候因素,较少考虑植被变化。随着卫星遥感技术、全球大气环流模型和动态植被模型为基础的火险预测模型的发展与整合,构建更为复杂的林火动态机理模型,在不同尺度揭示林火与气候变化的耦合动态将是未来方向。

3 野火时空格局研究

3.1 对野火过程与火烧格局相互作用的研究日渐深入

随着野火的多指标量化和多尺度模拟技术进步,对野火体系与其驱动因素和生态-环境效应之间的研究日渐深入。如Kasischke等[38]发现阿拉斯加地区野火产生的碳排放密度与火斑块大小显著相关,大火年份单位面积碳排放为较低火年份的近2倍。Hantson等[39]发现火斑块大小符合幂函数分布,且幂指数受人为活动和气候的显著影响。Rogers等[40]比较了欧亚大陆和北美北方森林的野火,发现两区域火强度、森林受破坏程度和不同树种对火的适应能力方面具有系统性差异。在野火模拟方面,多数植被模型基于火扩散过程模拟火斑块大小和火烧面积。Yue等[41]首次比较了模型模拟与卫星观测的野火斑块大小和数量,发现模型低估了极端大火(extreme fire或catastrophic fire)的数量。

3.2 极端大火发生风险与生态-环境效应成为关注焦点

极端大火对生态系统具有较大破坏性,且随着气候变暖和干旱化可能变得更加频繁[42]。因此,极端大火的发生机制、生态影响、风险评估、精准预报,以及旨在降低大火风险的适应性森林管理已成为科学界和公众的关注热点。Bowman等[43]研究了辐射能量前0.0025%的极端大火事件,发现其与一般野火在危险指数频率分布上没有差异,但前者涉及的人口密度显著较高。Sedano和Randerson[44]发现阿拉斯加地区大火的发生与大气饱和水汽压亏缺显著相关。在全球变暖情景下,未来大气水分亏缺会持续加剧,极端大火风险将会进一步增大。目前,关于极端大火的研究刚刚起步,预计未来得益于先进遥感技术和人工智能数据分析技术支持,方将能够在极端大火的预测预报和环境-生态风险评估方面取得突破。

4 全球变化对野火的影响

4.1 气候变化对野火的影响

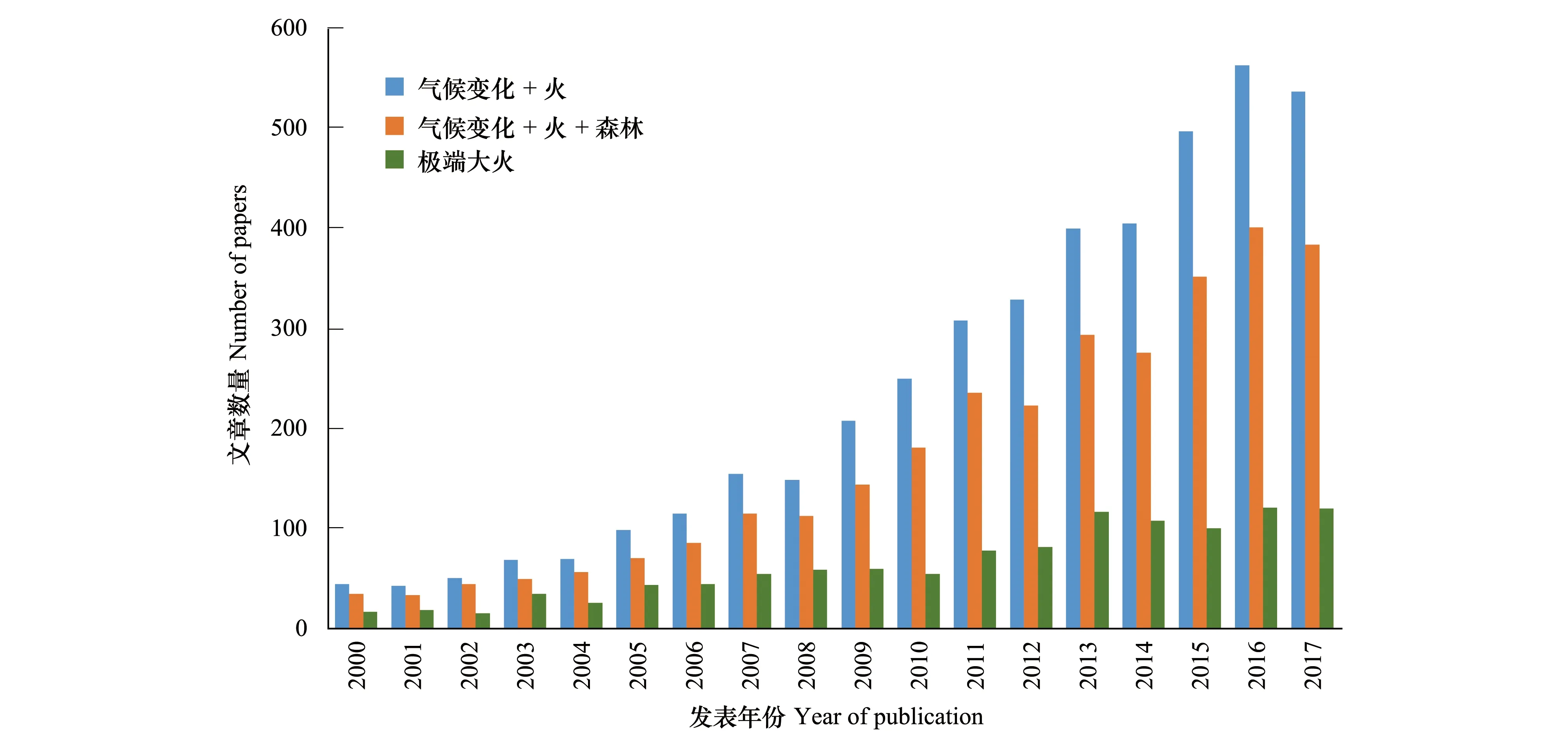

根据ISI Web of Science数据库,关于气候变化和野火的研究自2000年以来呈指数增加趋势,其中森林火灾研究约占八成,而关于极端火灾的研究约占20% (图4)。气候变化对火灾发生的显著影响主要包括大气CO2浓度增加和气温升高。首先,升温和CO2浓度增加导致生长季延长,提高森林和草原的生物量从而增加地表可燃物载量。其次,全球变暖增加了温带大气层中的闪电数量[45]。美国大陆地区的闪电数量将增加50%,显著提高野火风险[45-46], 研究预估美国加州2020—2049年将增加雷击火19.1%[47]。Stocks等[48]发现加拿大北方针叶林野火中,闪电导致的单次火面积远大于人工火源。此外,闪电能解释阿拉斯加和加拿大北部近年来森林大火年际波动55%以上,可能会增加碳损失和促进北方森林向北扩张[46]。第三,气温升高会提高大气蒸发,从而加剧干旱和和提高野火风险,特别是在可燃物充足的森林地区。实际上,受气温升高影响,近50年来北美高纬森林野火面积呈上升趋势[48],野火面积受到气温变化的显著驱动[49]。此外,野火频率的季节分布也在变化。近期北美地区火季晚期的野火频率显著上升,火强度更大导致了更多的CO2排放[50-51]。气候变化在全球尺度上已经显著增加了野火风险,在受干旱影响的区域尤为显著[52-54]。

另一方面,海温指数(sea surface temperature)与林火发生也存在遥相关关系,其中ENSO(El Nio Southern-Oscillation)是最重要的海温指数,可预测全球1/3的过火面积[55]。ENSO对降水进行重分配导致极端干旱[56],对林火的作用大小和时间取决于对林火天气和可燃物特征的影响[57]。在亚洲温带、东非和亚洲赤道地区形成林火风险天气,在澳大利亚西北部、印度和南美洲等地则与生长季降水、可燃物负相关,限制林火蔓延速度[55]。ENSO引发林火发生的同时,也会增加CO2排放1.0 ppm/yr[58],热带地区厄尔尼诺期间比拉尼娜要增加133%的气体排放[57]。1997—1998年ENSO引发的干旱影响全球大部分热带雨林[56],碳排放量达3.0 Pg,为近二十年最高[4]。

图6 Web of Science气候变化与不同野火研究主题的年际动态,包括“climate change AND fire”(蓝色、“forest”(红色)、“extreme fire”(橙色)三个主题的检索结果Fig.6 The result of reference searching the Web of Science on the subject of climate change and wildfires. The blue bar indicates the result for “climate change AND fire”; the red bar indicates a sub-searching on the key word of “forest”; the orange bar represents the searching result on the subject of mega-fire

4.2 人类活动及其变化对林火的影响

人类活动通过影响地表植被及可燃物状态、主动产生火源和扑灭灾害性火灾显著影响了野火的发生。Archibald等[58]的研究表明,在非洲大陆不同历史时期,人类活动通过影响野火的不同方面改变了火的大小和季节性。约100万年前,人类活动对火的频率的影响最为重要,约10万年前对火的季节影响最为重要,而到了约1万年前则是通过改变可燃物的连通性显著减少了野火面积。

人类活动不仅影响野火的空间分布,也影响火的体系和分布。如Stocks等[48]对加拿大地区1959—1997年间的野火分析表明,人为活动导致的火主要分布在南部离居民点较近的地区,而闪电导致的火则主要分布在中北部地区;且由于人为导致的火更易被发现和及其扑救,其火斑面积平均只有闪电导致的火斑面积的二分之一。Achard等[59]对俄罗斯森林地区2002—2005年的火点分析表明,人为活动影响林区的火点密度是原始林区的6—7倍,表明人为活动在俄罗斯森林火灾中占主导地位。在热带地区,特别是亚马逊雨林和东南亚,农田、牧场和种植园的开垦导致了毁林和泥炭地的退化,而火常常被用作清除地表植被的手段[60],这些人为活动导致的火灾在气候较为干旱的厄尔尼诺年份更加突出[61]。

尽管人为活动对野火具有广泛的影响,全面认识这一影响仍然面临两方面的挑战。第一是长期以来缺乏统一的理论框架来描述和解释人为活动的影响,第二是缺乏适当表征人类活动的指标以将其纳入到野火模拟的框架中。Andela等[62]通过系统分析卫星观测时期全球野火面积的变化,提出了一个人为活动对热带地区野火影响的简单框架模型。该理论用资本投入来表征人为活动的强度,认为在热带湿润区域,野火随人为活动强度呈先增加后减小的趋势。这是因为早期的人为活动以农业开垦和毁林为主,火是一种重要的管理手段,而后期由于资本投入增加和管理的集约化,火作为一种灾害受到抑制。在热带干旱和半干旱地区,人为管理对野火则呈现持续的抑制作用。

在人为活动对野火影响的表征方面,目前常用的指标包括人口密度、农田面积、载畜密度和人均国民生产总值(GDP)等。全球动态植被模型中的火模块多利用基于观测的野火与这些指标间的经验关系将人为活动对火的影响纳入模型[63]。Bistinas等[64]利用广义线性模型研究了火烧面积与木本植物盖度、农田面积比、最高月均温和人口密度等因子的关系,发现在剔除其他共变因素的前提下,火烧面积随人口密度和农田面积比显著下降,表明人类活动总体上减少了野火的发生。Archibald等[65]发现非洲大陆火的热点随人口密度呈先增加后下降的趋势,然而火烧面积在人口密度增加初期保持不变,随后再随人口密度增加而下降。Andela等[66]发现热带湿润区载畜密度和野火面积呈正相关关系,在热带干旱/半干旱区和北半球温带地区则呈负相关关系。

总体上,人类活动在上世纪特别是后半期对野火产生了显著的抑制作用[65- 67],这归因于人为扑救火灾、管理集约化和人为活动导致地表破碎化和可燃物连通性下降等多方面。Knorr等[67]利用模型预测在未来气候变化情景下,本世纪人为活动影响可以抵消全球升温带来的火灾加剧趋势,仅在高大气CO2浓度情景下,气候因素对野火的影响到本世纪中期以后才占主导地位。随着未来人口持续增加和人为活动的加强,人为活动和野火间的相互作用将成为持续的研究热点,预计会向跨尺度、重机理的方向发展。

5 野火的环境、生态和进化效应

5.1 野火的环境效应

野火导致大量温室气体排放,同时释放颗粒物形成气溶胶,后者散射太阳辐射、延长云寿命并提高云反照率,从而产生降温作用;此外,野火又通过破坏地表植被来影响下垫面反照率、潜热和感热通量等,对大气产生进一步反馈;最后,野火产生的大气排放和气候影响也会对植被生长产生反馈,从而在各种因素间形成反馈回路。由于火在地球系统中复杂而重要的作用,全球气候观测系统(GCOS)将野火干扰列为关键气候变量ECV之一。欧洲空间局在其欧洲气候变化重大项目“Climate Change Initiative”中,将野火作为卫星观测的优先变量(www.esa-fire-cci.org)。因此,参与IPCC第五次评估报告的绝大多数地球系统模式都包括了对野火过程以及生态影响的模拟[68]。

野火对陆地植被碳循环的影响是评价野火生态作用的一个重要方面。定量评估野火产生的碳排放,主要方法是利用可燃物量、燃烧比例和火烧面积进行计算。过去几十年,通过野火燃烧的实地测量、卫星遥感和模型模拟,已经积累了大量可燃物量、燃烧比例和燃烧量的样点数据[69]。在全球野火温室气体排放方面,阿姆斯特丹自由大学建立的全球火排放数据库GFED得到最广泛应用。最新发布的GFED4s涵盖了1997年以来的逐月排放数据[4]。在此基础上,van Marle等[70]结合全球沉积层中的黑炭信息和多个植被模型的火排放历史模拟结果,重建了1750—2015的全球火排放数据,以供IPCC第六次评估报告使用。

野火对陆地植被碳循环的贡献还包括CO2排放导致植物光合作用提高,以及野火对植被演替动态的影响[7,71]。已有很多利用动态植被模拟模型开展的火对全球和区域生态系统碳循环的影响模拟研究,结果一致认为野火降低了陆地碳汇能力[72- 74],但幅度上存在极大的不确定性。为了加强不同模型间的比较,野火模拟科学团体在2014年启动了一个非正式的植被火模式比较项目(https://www.imk-ifu.kit.edu/firemip.php),利用多模型模拟1700年以来野火对植被碳循环的影响,目前该结果正在整理中。下一阶段的主要挑战是降低这一认识的不确定性,和提高对于未来的预测能力[63, 75]。

在全球尺度上阐明野火通过改变辐射强迫而影响气候,可以采用植被模型与气候模型相耦合,或者是将野火产生的温室气体排放、气溶胶等信息输入到气候模型中。野火是全球碳质气溶胶的最大来源[76],气溶胶中的有机碳和黑碳散射和吸收辐射[77-78],同时黑碳给云层增加热量使其蒸发改变辐射平衡[79]。Ward等[12]发现,在工业革命前,野火产生的气溶胶负辐射强迫可以抵消其温室气体正辐射强迫效应,并且火的辐射强迫效应具有显著的历史变化。同时,林火排放的气溶胶和温室气体随大气环流远距离传输,影响区域的空气质量和辐射,俄罗斯林火产生气溶胶导致韩国减少太阳辐射57%,PM10浓度增加至258 μg/m3[80],南亚林火导致青藏高原低对流层的臭氧和气溶胶增加[81]。此外,火对植被的干扰显著提高了地表的反照率[82-83],并产生了明显的降温作用[84]。另一方面,温室气体排放可能加速高纬地区冻土中的有机碳分解[85-86]。因此,在气候变化背景下评估野火对高纬地区森林生态系统碳循环的效应,需要从地-气相互作用整体出发,通过多种途径完善对一系列与火有关的过程的认识,包括火在土壤水热传导、对高纬冻土动态的影响以及对植被组成的影响等。

除极端厄尔尼诺事件导致的干旱外,热带雨林和季雨林野火风险较低。然而随着气候变化导致的干旱频率增加,加上人为干扰的扩张,这一区域的野火也引起高度关注[87-88]。研究发现亚马逊森林野火增加了碳排放;在极端干旱年份,野火导致的碳排放达到了森林砍伐碳排放的一半[89]。并且由于热带雨林和季雨林的树种并不耐火,结果树木死亡率高于热带萨瓦纳地区树皮较厚的树木[6,90]。由此推断,如果热带地区野火干扰持续增加,热带森林将向萨瓦纳植被退化[91]。目前,尽管在温带和热带地区开展了很多站点尺度的火后森林动态研究,但尚没有形成大尺度的模型和理论,制约了火后森林动态预测和有效管理。随着气候变暖和野火风险加大,这一问题将会成为今后研究的重点和热点方向。

5.2 野火的生态系统效应

野火通过破坏植被和地面强度加温,短时内将大量的植被和土壤有机质瞬时转化成为无机灰分[92],改变土壤结构和养分,并导致地面裸露和土壤侵蚀的加剧[93]。在寒温带或者黏土、泥炭土等有机物分解缓慢和土壤排气不畅地区,林火能够促进微生物活动和有机物分解,从而改善土壤[94]。另外,由于不同土壤动物和微生物对养分或碳源需求以及温度敏感性不同,植被耐火能力和更新能力差异,使得火后生物多样性和物种组成也会受到影响[95]。林火导致土壤温度、水分、微生物和温度敏感性(Q10)变化导致土壤呼吸改变,土壤呼吸随着林火强度增加而降低[96- 97]。林火对生态系统的结构和功能的影响与林火强度和气候相关,生态系统可能会退化,也可能会更具有抵抗力和弹性。

火与北方森林植被组成和动态的关系也是研究最为深入的科学问题之一。Wirth[98]依据植物的火适应性策略将高纬森林分成了五类:耐火树种、火后入侵树种、喜火树种、适火树种和避火树种。不同类型树种构成的北方森林在欧亚大陆北部和北美形成了显著不同的林火体系和火后演替动态。前者以落叶松是优势种,通常发生地表火,其作用相当于间伐,驱动低强度的次生植被演替;而北美地区以黑云杉和杰克松为主,通常发生更为强烈和大规模的冠层火,导致整个森林生态系统完整更新。这一巨大差异直到近年来才在大范围内得到了证实[99- 101]。

开展火后森林适应性管理,准确预测树木死亡率非常重要。在欧洲南部各国有大量火后更新和死亡率的研究。Fernandes等[102]综述了欧洲主要7种针叶林的林火死亡率模型。Catry等[103]研究了葡萄牙中部地区混交林的火后死亡率,发现过火4年后针叶林的死亡率高达90%,超过75%的阔叶树树冠被火损坏致死,但通过萌发再生阔叶树的整株死亡率仅为8%。Woolley等[104]综述了美国西部地区19种针叶树和3种硬木林的100多个火后死亡率模型,包括了野火和管理用火。Catry等[105]对葡萄牙不同地区14个树种的火后存活分析表明,火后针叶树死亡率主要受火的强度控制,阔叶树树冠死亡率则还随树皮厚度和植株胸径增加而减小。

5.3 野火的生物进化效应

植物适应特定的林火动态而非林火本身,并发生进化[106]。追溯植物与火相关的性状进化的时间和起源,可以将林火适应分为特定适应和扩展适应(由其他进化压力扩展至适应林火动态)[107]。如当前地中海气候下林火发生后普遍存在的硬叶,在地中海气候形成之前为适应贫瘠的土壤和季节性干旱进化而成,现在表现出对林火的适应就属于扩展适应[108-109]。具体研究方法包括宏进化方法和微进化方法,二者分别研究性状的历史起源、长期进化,和同种植物的不同种群在不同火环境下的差异性进化[110]。

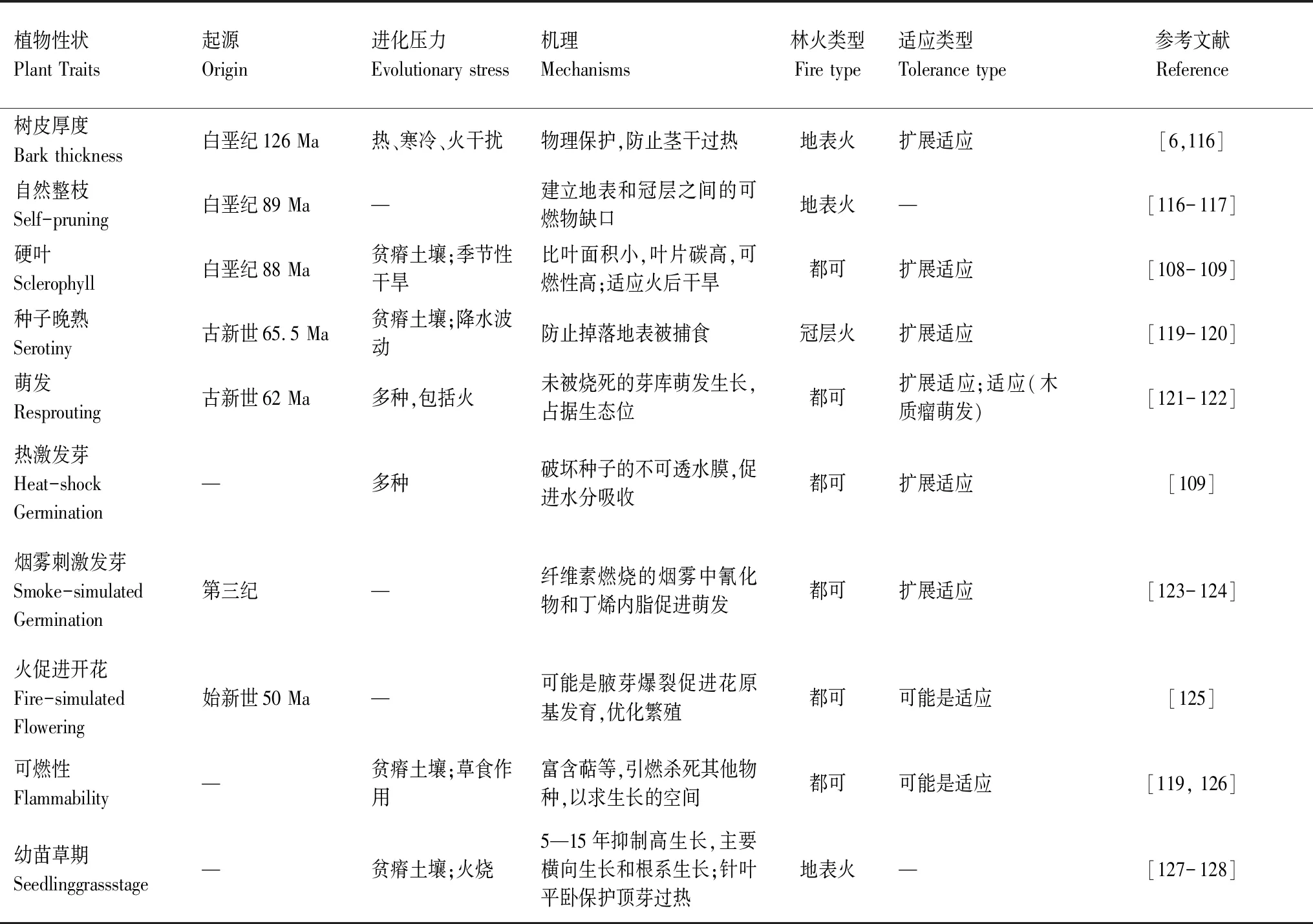

根据宏进化研究,从志留纪(—440 Ma)陆地植物起源以来,火一直是陆地生态系统动态的一部分[111-112]。中生代(251—66 Ma)时,林火的影响扩展到全球生态系统[113-114]。在白垩纪气候暖干化和大气高氧浓度导致的频繁火灾影响下,植物逐渐产生了对火的适应性进化特征[115-116],包括厚树皮、种子晚熟、自然整枝和萌发等适应性状(表1),性状之间也有关联。如松属物种中发现树皮厚度减小和自我整枝能力降低(或者枯枝保留能力增加)有关,对应的火类型从冠层火转为地表火,从火忍受物种(tolerater)变成火主动物种(embracer),如美国北部的针叶树和更高纬度生长的美国黑松和杰克松[116-117];松属植物的针叶长度和种子晚熟性有负相关关系,但是针叶长度和可燃性的关系不明确,因为长针叶可以吸收更多热量延缓燃烧,但是干枯后的长针叶则是易燃物[117-118]。

表1 植物对野火干扰的适应策略、性状与机制

微进化研究认为物种的不同种群在不同林火动态(火频率、火强度)下的性状进化有差异。Pausas等[129]对地中海植物荆豆(Ulexparviflorus)的可燃性与火的关系进行研究,发现频繁被火烧地区的荆豆可燃性强于从未被火烧地区的荆豆,点燃时间更短,燃烧时间长,释放热量更多;对西班牙地中海松(Pinushalepensis)和美国班克松(Pinusbanksiana)种子晚熟空间差异研究发现,松属种子晚熟(闭合的球果)与树冠火频率正相关[130-131];受美国原住民烧荒影响的蒙特利松(Pinusradiata)树皮比岛屿上没被干扰的加州沼松(Pinusmuricata)的树皮厚[132]。在某些植物中进行的子代测试和定量遗传分析证明,林火适应性状可遗传且受到基因控制,如松属物种普遍存在的种子延迟成熟现象由一个位点的两个等位基因控制[120, 133- 134]。对松属植物性状的研究有力证明,火是其进化的关键驱动机制;但对于松科以外的其他类群,还有待开展更多与火相关的进化研究[107]。

6 结论

自本世纪初以来,野火研究的国际进展主要体现在火的遥感观测技术及其时空格局刻画、野火风险模拟和预警、全球变化与野火关系以及野火的生态环境效应等方面。总结起来,得益于空间观测技术的进步,野火观测的时空分辨率不断提高,观测内容由火烧面积、热点数量或辐射强度等少数指标向基于火烧斑块识别的多指标数据集演变;野火时空格局的刻画也因此大大丰富,实现了多尺度多指标的火烧体系定量描述。全球变化对野火时空格局的影响主要体现在气候变暖和部分区域干旱化,及人为活动对野火发生频率的助长和对过火面积的控制。气候变化影响着火点分布、可燃物状态及蔓延条件三方面。未来野火风险总体上将随着全球变暖而进一步加大,而极端大火的发生机制和生态影响越来越受到关注。人类活动一方面增加了火烧频率,另一方面又通过提高生态系统管理的强度、扑救火灾以及降低可燃物的连通性抑制了野火的发生。野火显著降低了陆地植被的碳汇能力,又通过大气气溶胶作用产生降温效应。植被在长期演化过程中对火的胁迫形成了一系列适应性状。这些性状影响着生态系统对野火的响应,并对火后生态恢复和重建具有科学指导价值。未来野火研究将在探测、识别技术的推动下,向跨时空尺度的观测和模拟深度融合、典型机制和大尺度效应相结合的方向发展,对野火风险动态评估和早期预警、火前预防和火后植被恢复的现实需求始终是野火研究的主要驱动力。