成都18号线行车组织方案研究

谭小土,赵 壹,陈思遐

(中铁二院工程集团有限责任公司,四川 成都 610031)

1 工程概况

1.1 线路概况

成都18号线既是连接天府国际机场的机场快线,又是连接高新区、天府新区、空港新城的市域快线,线路全长约86.6 km,共设车站20座[1]。

1.2 客流预测

根据《成都轨道交通18号线二期工程初步设计客流预测》[2],成都18号线各设计年度的客流预测总体指标见表1。

表1 18号线各设计年度主要客流指标表

2 行车组织模式

1)在火车北站-西博城站与既有1号线并行(30 km),分担1号线中长距离客流压力。

2)实现市中心区至新机场30~40 min快速到达功能。

3)在天府新站-新机场段与19号线长距离(35 km)共轨运行,实现双机场联络线功能。

为实现以上功能,根据不同的运输组织模式和车辆布置形式,重点分析比较了以下三种运营方案:

方案一:站站停模式,普通车厢+机场专厢联挂方案。

方案二:快慢车模式,统一车型、整体提高舒适度方案。

方案三:快慢车模式,普通车(站站停)+大站快车(大站快车)混跑方案。

通过综合分析比较,从本线机场市域快线的功能定位出发,结合成都市的实际情况,推荐采用方案二:快慢车模式,统一车型、整体提高舒适度方案。

3 系统制式选择

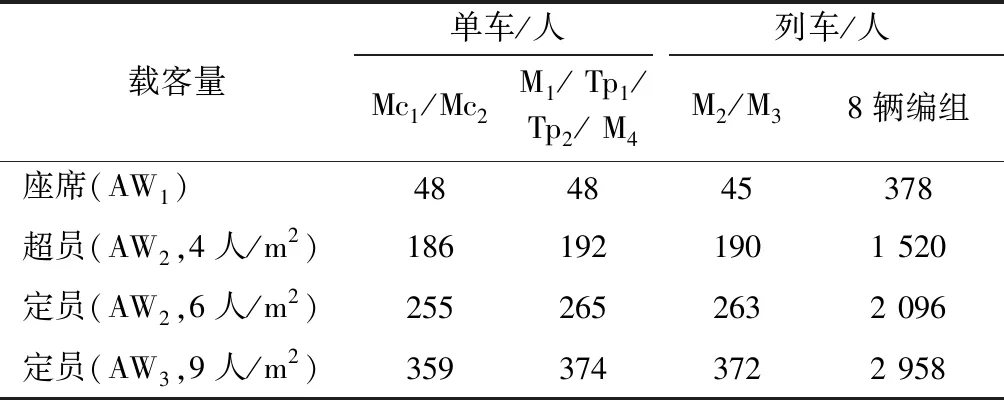

为满足市域快线与机场专线的功能定位,且为实现中心城区与天府机场35 min左右的旅行时间目标,成都18号线在国内首次采用了最高运行速度为140 km/h的市域A型车。快慢车采用统一的车厢服务标准:市域A型车(4对车门/辆),横纵混合列车厢布局,站席定员标准按4人/m2计算,初、近、远期8辆固定编组的车辆载客能力如表2所示。

表2 18号线车辆载客能力表

4 行车组织方案研究

4.1 列车停站方案

一般而言,站站停列车主要为满足沿线各站点乘客的上下要求;大站快车则是为满足机场客流及部分长距离乘客的上下要求。18号线大站快车的服务对象和目的地均较为明确。为了提高大站快车的平均旅行速度,18号线的快车停靠点原则上应尽可能选择重要片区枢纽站、轨道交通换乘站,并减少停靠站点。经综合分析,18号线全线快车停10站。

其中,火车北站-火车南站,车站均位于中心城区,且为既有运营线路的换乘站,受工程条件的限制,无设置越行线的条件。故在中心城区,快车采用站站停模式,共5站。出中心城区后,为提高快车的旅行速度,快车仅停靠锦城广场站和西博城站,共2站。进入机场范围后,快车采用站站停模式,共停2站。

4.2 系统能力检算

对于等速快慢车系统,每增加1对快车,系统能力(60 min)损失将增加t节约,系统能力可由下式[3]计算:

式中,N为系统最大开行对数,对/h;h为系统最小行车间隔,:min;t节约为快车不停站节约时间,min;n快为快车开行对数,对/h。

成都18号线系统设计最小行车间隔h=2 min,远期快车开行对数n快=5对/h,根据系统能力计算公式计算可得,系统理论最大开行对数为27.5对/h。

因此,本线远期大站快车的开行对数为5对/h,站站停列车的开行对数为20对/h,大站快车+站站停列车总开行对数25对/h合理,并且有一定调整富余。

4.3 列车运行交路

根据本线站站停+大站快车的组合运营方案,结合市域客流和机场客流的客流特征,综合考虑与其他轨道交通的换乘接驳,本线小交路折返点推荐设置于天府新站。

远期列车开行对数的设计,主要考虑以下影响因素。

1)机场线服务频率因素。通过对国内外机场线的调研统计发现,国内机场线的服务频率相对较高,最小发车间隔一般为0 min,即6对/h。国外机场线的服务频率相对较低,最小发车间隔一般为15 min,即4对/h。

结合18号线客流预测及天府机场的进出港预测情况,参照国内外机场线的实际运营情况,18号线远期快车的服务频率不宜低于12 min,即5对/h。

2)客流因素。根据客流预测,本线远期的客流断面为3.47万人/h。为满足客流需求,18号线远期宜采用5+20对/h的列车开行对数。

3)研究结论。综上,成都18号线初、近、远期的行车对数分别为:初期15对/h;近期20对/h;远期25对/h。

4.4 车站辅助配线

1)全线车站辅助配线。根据18号线系统能力要求,结合列车运行交路设置、车辆段/停车场布置及出入段线接轨方案,并考虑列车运营期间列车故障工况。

2)关于越行点设置间隔的说明。越行站配线的设计,应满足慢车停站避让快车,快车不停车过站快速通过要求。根据18号线远期高峰小时的列车运行交路和开行对数情况,火车北站-天府新站段大站快车和站站停列车的开行比例为5∶20对/h,天府新站-机场北站段大站快车和站站停列车的开行比例为5∶5对/h。理论计算得到5∶5对/h情况下,越行点的设置间隔为8站。因此,按照快车和站站停列车非1∶1情况下的越行点确定原则[4],世纪城站-天府新站(开行比例:5∶20对/h)越行点的设置间隔为1~2站。

根据快慢车越行点的设计理论,结合本线快慢车停站方案、故障车停车线的设置间隔[5],以及沿线及车站周边情况,18号线共设置2处越行点,分别位于:海昌路站和三岔站。

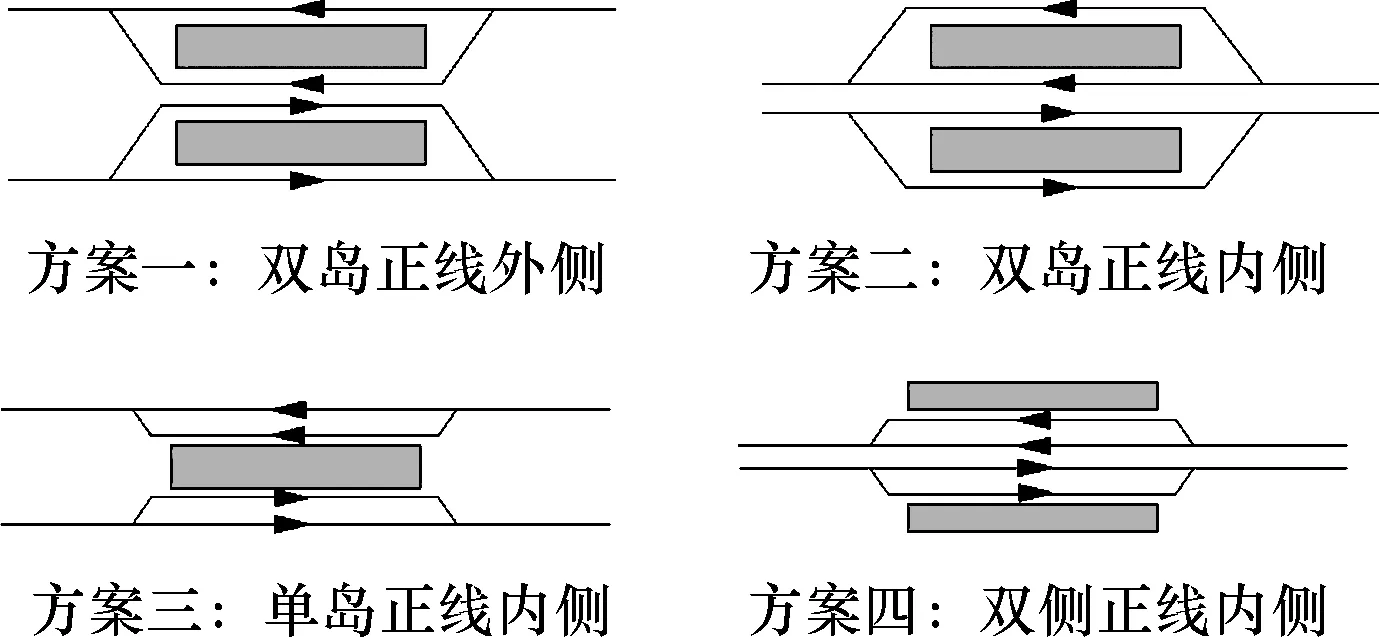

3)关于越行站站型与配线形式的说明。越行站配线的设计,应满足站站停列车停站避让大站快车,快车不停车快速通过的要求(越行站配线具有如图1四种基本形式[5])。

从确保运营功能角度出发,方案一和方案二运营功能较强,结合线路敷设方式,海昌路站(地下站)推荐采用方案一,三岔站(高架站)推荐采用方案二。海昌路站为地下负2层车站,结合车站可实施条件、施工工法、工程投资等因素,推荐采用了方案一的配线设置形式。

图1 越行点配线形式

三岔站为高架车站,根据越行点设置间隔,三岔站需设置为越行点。此外,考虑到天府新站-三岔站穿越了龙泉山脉,约18 km山岭隧道不具备设置停车线的条件,为避免故障列车停放占用越行线,影响18号、19号线的正线运营,研究了以下两个具备独立停车线的配线方案,如图2所示。

图2 三岔站配线形式比选

方案一:在正线中间设置一条停车线,具备越行和故障车停放功能。

方案二:两条停车线分别位于正线两侧,停车线的两端并分别与越行线和正线连通,具备越行+故障车+热备车或工程车停放功能,停车线设置为一线两列位,救援效率高。

相比方案一,方案二的运营功能相对较优,区间和车站的土建工程代价增加不多(约300万元),推荐采用方案二。

5 结束语

成都18号线是线网中集市域快线与机场专线功能为一体的复合线,为实现中心城区与天府机场30 min左右的旅行时间目标,在国内首次采用了最高运行速度为140 km/h的市域A型车;为同时满足机场和市域客流的服务需求,通过统一车辆型式,采用了整体提高服务标准的快慢车混跑运营模式。为实现快慢车运行理论在工程实践的应用,成都18号线提出了一系列开创性的研究成果,主要包括:系统能力损失的确定;快车停靠站的选择;越行站点设置原则;车站越行配线方案等。本文将快慢车运行组织理论的相关成果,成功运用到成都18号线行车组织设计实践中去,提出了符合工程实际的列车停站、列车运行交路和车站配线方案,优化了快慢车行车组织的关键技术方案,降低了城市轨道交通项目采用快慢车运营模式所需要付出的工程代价,从而提高现有快慢车行车组织设计水平。

[ID:009151]