《天论》与唐代元和年间的哲学论战

唐立新

摘要:《天论》是中国哲学史上一部非常重要的文献。其主要以哲学为实际的基础,进而将政治作为落脚点,不但创造性地提出了“天与人交相胜”的理论命题,还藉以为永贞革新张目,为革新志士正名,彰显了其高妙之处。《天论》以其无可辩驳的周密论证,使得唐代元和年间的哲学论战圆满告终。基于此,本文主要对《天论》与唐代元和年间的哲学论战进行了深入的分析和探讨。

关键词:天论;唐代元和年间;哲学论战

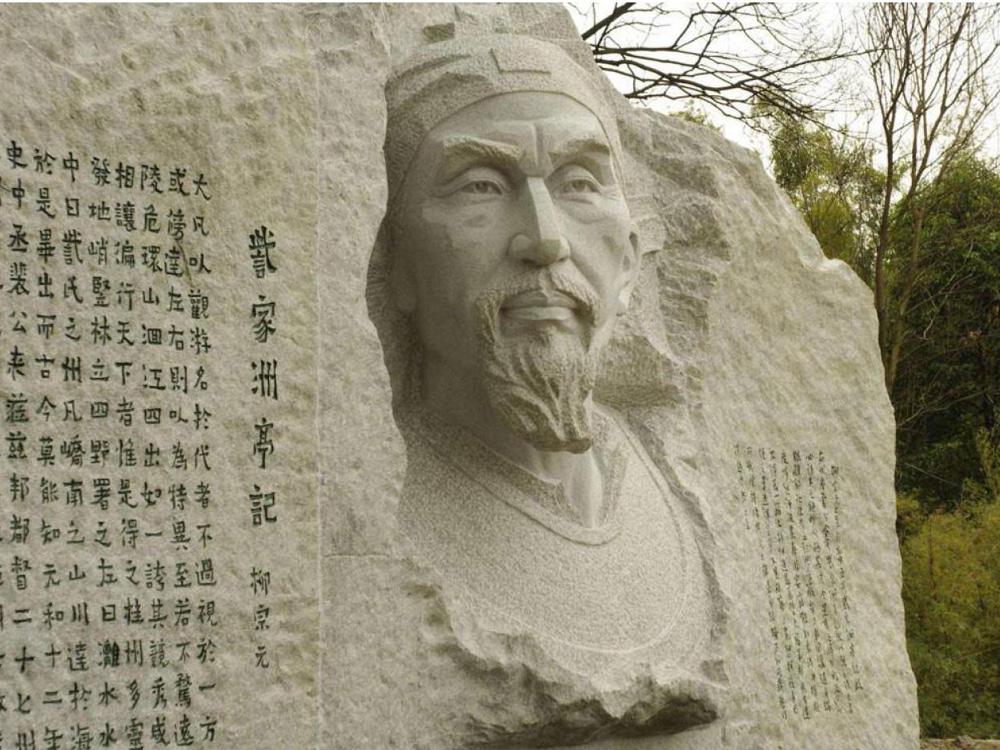

永贞革新全面失败之后,刘禹锡谪居朗州长达十年。在这十年时间,由于他不能施展自身的抱负,为治国平天下出谋划策,因此,其通过诗歌的创作,使自身的悲欢心声抒发出来,并且将自身极为复杂且又深沉的内心呼声进行全面的展示。使自身的角色从以往的一个政治家,逐步转化为了一个诗人,而且达到了彻底转化的目的,将一代诗豪独有的面目展现在大众面前,并且亮相于中唐的诗坛之中。

一

在刘禹锡被贬谪的这十年时间里,他始终在不断地思考。他并非只对文学领域进行了深入的思考和探索,他的思想犹如脱缰的野马一般,跨越重重的阻碍,突破重重的壁垒,在学术的沃野中驰骋着,摆脱所有的限制和约束。

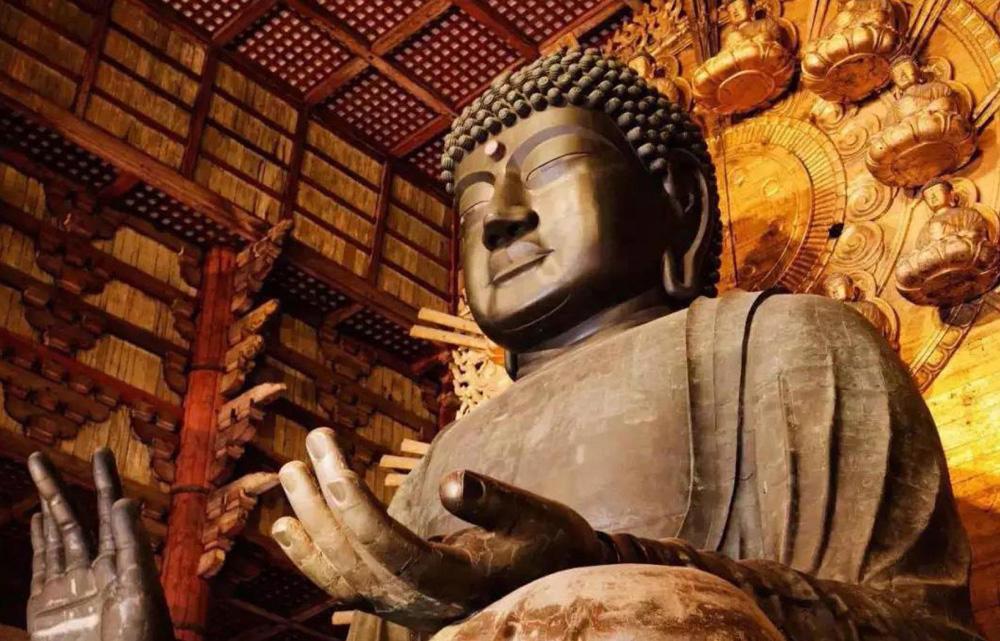

对于刘禹锡而言,他奋力驰骋的领域之一就是哲學思想。他被贬谪期间,将《天论》三篇创作了出来,《天论》是中国哲学史上至关重要的唯物主义文献,也正是由于《天论》,刘禹锡实现了成功的跨界,成为了哲学家,也可以称之为思想家的行列之中。

在对《天论》进行创作之前,其主要的起源,就是在唐代元和年间发生的一场哲学论战,并且在这一论战中,不论是正方,还是反方,都是刘禹锡非常好的朋友,因此,刘禹锡也被卷入了其中,正因为有了刘禹锡的参与,才提升了这场论战的理论高度,进而使这光照千古的思想火花迸发了出来。

对于这一场哲学论战而言,韩愈是始作俑者。在元和八年,革新志士被流徒远州长达七年,其中为首的就是刘禹锡和柳宗元。而韩愈则将《答刘秀才论史书》写了出来,其实际的出发点,不知是出于规劝之意,还是本着慰勉之情,又或者还有更加深层次的原因,进而由以往的“论史”进一步转化为“说天”,并且其所指的对象就是自己的好友,即刘、柳等人。

在文章中有这样一段话,柳宗元在看完之后,受到了非常大的刺激,即“夫为史者,不有人祸,则有天刑”。这一段话主要表达的含义是永贞革新之所以会以失败告终,其根本原因,就是遭受到了“天谴”。简单地来讲,永贞革新实际的结果非常不好,已经达到了天怨人怒的程度。

对于这一评判,柳宗元无法接受。以柳宗元的角度来分析,这一段话有以下两点不妥当之处:首先,在思想的宣传过程中,将有神论深入了进来;其次,以政治的角度为出发点,对永贞革新进行了否定。其不但涉及了柳宗元自身的思想与信仰,还对其自身的政治理论进行了全面的牵涉。虽然他此时正处于被禁锢的地步,但是即便如此,他也无法针对这样的言论再继续保持沉默下去,因此,将《与韩愈论史官书》针锋相对地写了出来。对于该篇应答之作而言,其包含的感情色彩极为浓烈,实际的辩论意味也极为浓郁。但是需要注意以下三点问题。

第一点,对自己的读后感进行了明确的表达,即“私心甚不喜”。以现实的角度为出发点,对于柳宗元而言,其确实是已经落魄了非常久,但是柳宗元的内心仍然没有失去其原本固有的坚强,但是有些时候难免心生落寞,展现自己脆弱的一面,这脆弱的一面往往又与敏感有着本质性的关联。而韩愈本身虽然没有达到仕途荣达扶摇直上的境地,但是与以往的境地相比,确实是在不断地改善,而且从以往的国子监博士,在当时徒有虚名,进一步转任为史馆的“首席”编撰,此时,将这一言论发表出来,先不论其实际的动机纯良与否,对于柳宗元而言,由于其自身正处于逆境,则在柳宗元的眼里将其看成了一种居高临下的嘲弄,极具幸灾乐祸的意味。因此,毫无疑问,会使柳宗元被激怒。而“私心甚不喜”,则表明柳宗元已经不想对内心的愤怒进行掩饰了。

第二点,对韩愈前后言行不一进行了深刻的批评,实在是有负于所谓的“良史”清誉。在现实中,韩愈被贬为连州阳山令时,他曾呼天抢地地指责天道之不公,即“残民者昌,佑民者殃”。如今他在得势之后,自己的态度竟然发生了三百六十度的大转弯,而且口吻瞬间转变,对“天人感应”如此强调,认为所有一切都属于天意。对于这样的评论而言,其尺度偏差如此之大,恐怕并非此等“良史”本身应该具备的一种素质,更何况,尔等良史还以秉笔直书为重要的主旨。在文章中,柳宗元将几个假设连用进来,使得韩愈无处遁形,将其性格不堪的一面淋漓尽致地暴露出来。与此同时,柳宗元还这样义正言辞的诘问:“何以异不为史而荣其号、利其禄者也?”足以让韩愈羞愧难当。

第三点,指出鬼神之事本属荒诞,并且明确了明智之人均不会受其迷惑。在韩愈的文中“又凡鬼神事,渺茫荒惑无可准,明者所不道。退之之智而犹惧于此”。其讥讽之意尤为明显。而以柳宗元的实际评判标准为依据,则只有不明智的人,也就是愚昧且无知的人,才会对鬼神和天命如此畏惧。柳宗元的巧妙之处,就是对其故作不解,但是又将芒刺展现了出来。而柳宗元又这样说道“学如退之,辞如退之,好议论如退之”。加深了芒刺的深度。

以上为论战的第一个回合。根据此种情况,可以明显感受到韩愈的落败态势。

二

但是韩愈并不甘心于此。本质上来讲,韩愈与柳宗元一般对“私谊”非常顾忌,但是他也有自己所推崇的“公理”和捍卫公理的决心。以他自身接受的传统教育为实际依据,大部分情况下,都是以公理为先,以私谊为后。因此,他必须重整旗鼓,进行后续的论战,虽然这会使他维护多年的私谊被损毁。

以韩愈的角度来分析,其或许并非故意的挑衅,也不是故意的挑战,而是想要将自身的观点全面表述出来,才是真正地对历史负责。在这期间,并没有所谓的陷害,也没有阴谋,虽然言之凿凿,极为激烈,但光明磊落,并无构陷之意,而是对真理的追求。但是不可分辨其中的是非黑白。

而韩愈在对“论天”相关书信进行后续读取时,柳宗元也并不会示弱,而是将自身的哲学观念全面应用了进来,进而使《天说》一文被梳理和创作了出来。

在韩愈的心中,其认为柳宗元“不知天”。而且在韩愈的眼里,天有着绝对的权威,可以“赏功罚祸”,即“有功者受赏必大矣,其禍焉受罚必大矣”。也就是说,天本身是有意志的,此外,他还对“物坏虫生”的道理进行了阐释,按照他的逻辑,人类对于自然的抗争,又或者是发起变革的行动,都是对“元气阴阳”的破坏,势必会遭受惩罚,极致地发挥了“天人感应”,也将其自身对于永贞革新的批评态度涵盖了进来。

对于柳宗元而言,其并非示弱之辈,给予了相应的回击。与第一个回合对比,柳宗元的态度相对平和冷静了一些。或许柳宗元对于这场论战能以一种更加客观的思想进行看待,因此,全面剔除意气之争的因素。字里行间都没有再将锋芒显露出来。但是柳宗元的观点依旧非常鲜明,整体的思辨也极为缜密。他将天地、阴阳以及草木和瓜果等现象解释为同等的自然现象,而且是物质以不同的形态存在于这个世界上,天没有任何的意志,不但不能赏功,也不能罚祸,一个国家的兴盛衰亡与天本身并没有任何的联系。

柳宗元的观点与韩愈的观点泾渭分明,因此,刘禹锡非常赞赏且给予了大力的声援,而刘禹锡对于《天论》的创作便是源于此,为声援柳宗元而作。

刘禹锡将《天论》创作出来,又不单单是为了声援柳宗元。虽然,柳宗元一直以来都是刘禹锡最为亲密无间的战友,这两人不论是对政治的见解,还是思想的观念,都存在极尽相同的状况,所以,在这样一场哲学论战中,毫无疑问,他应该力挺柳宗元。但是以刘禹锡的角度来分析,他认为柳宗元所需要的声援应该不仅仅是道义上的呼应,而是需要进一步生发和深化理论。两者都需要刘禹锡肩负起来,用现在的话来描述就是“责无旁贷”。

刘禹锡认为宗元在进行论述的过程中,虽然是以《天说》为中心展开,涉及了天与人的关系,但是涉入的并不够深,因此,必须对其进一步深入,更加透彻地将其阐释出来。因此,刘禹锡在创作《天论》时,则更加侧重天人关系的力证,对韩愈的“天人感应”说进行了驳斥。

对于古往今来天人关系的争论,刘禹锡将其归纳为两种观点,这两种观点呈对立之势。一种是“天与人实影响”的“阴骘之说”;另一种则为“天与人实刺异”的“自然之说”。前者所属的范畴为唯心主义有神论,后者属于的范畴为唯物主义无神论。刘禹锡认为,韩愈宣扬的“天人感应”,是主张“阴骘之说”;而柳宗元对“天人相异”的强调,则是主张“自然之说”。刘禹锡认为,韩愈所阐述的“阴骘之说”实属荒谬,而且不足为法;而柳宗元的“自然之说”阐述得不够详细和全面。何以见得?天本身虽然没有任何的意志,不能对人事进行干预,而且“天人相异”有一定的道理,但是不能过于绝对化。以另外一个角度来分析,在自然生态的组成部分中,人也是其中之一,因此,人本身会与其他大自然的组成部分联系和相互影响,这样天人之间不能说是毫无相干了。因此,刘禹锡进一步将“天与人交相胜”的理论命题提了出来。

该命题主要的意义就是对天与人之间的区别进行了辨析,对二者之间的辩证关系进行了阐明,也就是说,天与人各有其所能,也各有其所用,虽然不可以相互取代,但是却可以相互取胜,当然这两者也可以相互利用。刘禹锡在概括天之能的过程中,深入了“生殖”万物的自然演化功能,而在概括人之能的过程中,则归结了“治理”万物的社会改造功能。与此同时,刘禹锡还提出了“人能胜乎天者,法也”。强调了天人关系中法制的关键作用,并且肯定了法制的重要性,不仅如此,还肯定了变法的合理性,以哲学为实际的基础,以政治为具体的落脚点,进而为永贞革新张目,为革新志士正名,正是其高妙之处。

刘禹锡很早就开始接触唯物论思想,而且将《辩易九六论》创作了出来,由此可见,刘禹锡曾经钻研过《周易》,对其含有的朴素辩证法和唯物主义思想进行了更加深入透彻的理解和领悟。刘禹锡步入仕途之后,效力于杜佑幕府,并且成为《通典》的最早读者之一。杜佑撰写的《通典》渗透了唯物主义思想,他不但强调了人类的经济生活对礼乐制度的形成影响,还致力考察社会典章制度的历史沿革对社会的发展变化,也科学地运用了唯物主义的思想方法。正是因为如此,对刘禹锡自身的观念产生了极大的影响,进一步催化了他唯物主义世界观的形成。除此以外,刘禹锡对贞元名臣陆贽非常心仪,多次在奏议中表露了唯物主义的思想倾向。

虽然,刘禹锡在撰写其他文章的过程中,表述了自身的唯物主义自然观,但是在《天论》三篇中才初露端倪。刘禹锡认为,所谓“气”也就是世间万物存在的基础,进一步区分为四种,即“清气”“浊气”“阳气”“阴气”,将这四者全面组合在一起,则可以对世界万物的变化和生成进行全面的阐释。他同样认为,天空中悬挂的日、月与形成本是宇宙万象中最具“神明”的一个特性。但是其本源也为五行之气,简单地来讲,就是其并非独立存在的,而是由五行之气化合而来。天与地在各自形成之后,就会相互作用,正是由于元气或舒缓或剧烈的运动,才会使雨露风雷产生,世间的万物也是以此为依据,进而应运产生。从本质上来说,就是提取了历代朴素唯物主义的思想精华,在提炼的过程中不断升华,进而达到了那一时代所能达到的思想高度。

在《天说》中,柳宗元沉浸在激愤的状态中,并且运用了略带讥诮的笔调,在整体的论战中,刘与柳掌握的是绝对的主动权。刘禹锡的《天论》则通过无可辩驳的周密论证,为这一论战画上了一个圆满的句号。此后,韩愈再未发声,柳宗元与刘禹锡也鸣金收兵。

三

文章以性质的角度来分析,此场论战具备哲学性的特点,但是又并非仅仅局限于哲学论战,而是将政见之争糅合了进来。刘禹锡从不敢以哲学家或者思想家自命,而是以辅时济世为己任,也从来没有期望自己在哲学思想领域取得成就,在那样一个特定的年代和环境下,他却得到了极高的成就。在整场哲学辩论战中,刘禹锡不断地思考、完善、提高,最终在中国哲学思想史上占据了重要的一席之地,为后世带来了极大的启示作用。

参考文献:

〔1〕姚勇.天人之分与职能之异——《荀子·天论》“官人守天而自为守道也”新诠[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2020,44(3):33-40.

〔2〕王媛媛,罗杰威.同质化的经院哲学与儒学——以近代济南将军庙天主堂修院的异质宗教融合问题为例[J].世界宗教文化,2020(1):120-128.

〔3〕杨帆.从感觉的真实到现实的真实——从《第七天》论余华越来越当代性的现实写作[J].名作欣赏,2017(12):78-79,125.

〔4〕何江新.《天论》中的荀子时空观研究——兼与《论天》中的亚里士多德的时空观比较[J].甘肃社会科学,2017(2):18-22.