火干扰强度对亚热带四种森林类型土壤理化性质的影响

曾素平,刘发林,赵梅芳,王光军,陈小伟

1 中南林业科技大学林学院,长沙 410004 2 中南林业科技大学生命科学与技术学院,长沙 410004 3 湖南会同杉木林生态系统国家野外科学观测研究站,会同 418300 4 南方林业生态应用技术国家工程实验室,长沙 410004

林火是指在林地上自由蔓延的火,通常是破坏生态系统又是森林更新的主要影响因子,其通过燃烧大量的森林植被和凋落物改变土壤的理化性质而影响土壤的生态功能和生物地球化学循环[1- 2],而森林土壤理化性质的改变反过来又会直接影响地上植物的生长[3]。林火不仅导致土壤温度显著升高和土壤斥水性增强[4- 5],而且影响有机质的矿化和分解过程,进而影响土壤内的养分循环[6]。大多数研究发现不同强度的林火对土壤理化性质的影响有差异,其中高强度火的影响最大[3,7],而林分类型对其是否有影响的研究比较少见[8]。目前已有的研究对象主要集中在北方地区针叶或者阔叶纯林内[9],而林火对亚热带地区常见林分类型内土壤性质的影响亟待研究。因此,研究火干扰强度对不同林分类型下土壤环境的影响,有助于揭示火后不同植被受影响的差异。

火干扰对林分内土壤理化性质影响的研究较多,不同火强度和林分类型对土壤性质的影响具有差异性。研究发现土壤容重(bulk density,BD)不受火强度影响[10],如孔健健和杨健[3]发现兴安落叶松林在低强度和高强度火干扰间无显著差异。火干扰是影响土壤斥水性(soil water repellency,SWR)的重要因素之一,它可以提高林分内SWR,降低渗透率,增加地表径流和土壤侵蚀;也有研究发现土层深度和植被类型对SWR也有很大影响[4,11]。研究认为火烧后土壤pH的变化取决于火干扰强度,但也受时间节点的影响[12- 13];大部分研究发现pH在相同林分下受火干扰影响不大,而辛颖等发现高强度火烧后表现为樟子松林显著大于山杨林(Pobulusdavidiana)、兴安落叶松林(Larixgmelini)和白桦林(Betulaplatyphylla)[14]。高温会降低土壤有机质(soil organic matter,SOM)含量[1,15- 16],未火烧时不同林分间SOM差异不显著,但火烧后不同林分间SOM差异显著。火干扰对土壤全氮(total nitrogen,TN)、全钾(total potassium,TK)含量的影响存在争议,有研究认为林火强度对土壤养分有效性有一定的影响,土壤N、P、K的含量随林火强度增加而增加[3],而也有研究发现火烧后土壤的TN含量随火烧强度增强而降低[17- 19];大部分研究发现火烧后全磷(total phosphorus,TP)、TK含量增大[20],中度火烧后土壤全磷含量显著高于重度火烧区和未火烧区[21],但不同林分间(白桦林(Betulaplatyphylla)、蒙古扁桃林(Prunusmongolica)、油松林(Pinustabulaeformis)和草地)TP无显著差异[22],而TK在不同林分间(华山松Pinusarmandi、柏木Cupressusfunebris)则差异显著[23]。目前关于火干扰对不同林分类型土壤性质影响的研究不够充分,研究的土壤理化性质不够全面,且一般需要通过多次试验才能得出结论。

本研究地(湘潭、昭山)属于亚热带季风气候区,试验地林分具有典型的亚热带植被特征,森林面积大,火灾频发,刀耕火种导致本区域内原始植被和次生植被遭受人为破坏严重。实验选取1种阔叶林(枫香次生林)和3种常见针阔混交林(马尾松-木荷混交林、杉木-木荷混交林及檫木-杉木混交林)为实验对象,在不同林分类型内设置不同火强度,通过单次试验同时研究了不同火干扰强度下不同林分内多种土壤理化性质(BD、SWR、pH、SOM、TN、TP和TK),比较不同林分内土壤理化性质对火干扰的敏感程度,目的在于探索火干扰强度和林分类型对BD、SWR、SOM、pH、TN、TP和TK的影响。旨在揭示亚热带不同植被下土壤受不同火强度影响的差异,为不同林分类型确定科学的经营对策,利用火烧促进林分更新,为合理利用森林土壤资源、火烧迹地植被恢复及科学经营和管理亚热带森林生态系统提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

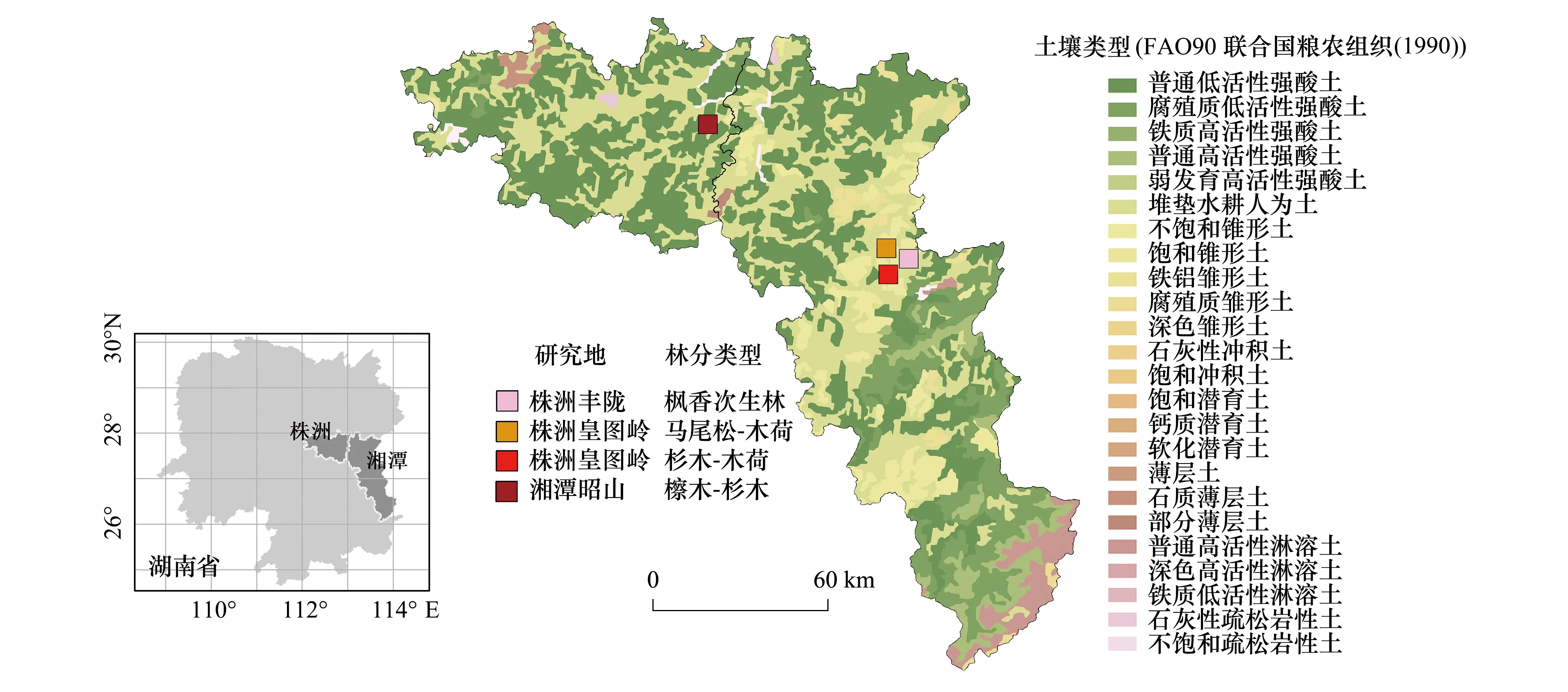

实验样地位于丰陇(113°04′—113°43′ E,26°43′—27°06′ N),皇图岭(113°49′—113°51′ E,27°06′—27°34′ N)和昭山(112°59′3″—113°4′56″ E,27°54′12"—28°0′55″ N),隶属于湖南省株洲市(皇图岭和丰陇)和湘潭市(昭山)(图1)。

图1 研究区地理位置及土壤类型概况Fig.1 Geographical location and soil type of the study areaFAO90:联合国粮农组织Food and Agriculture Organization of the United Nations (1990)

株洲属于亚热带季风气候,夏季温暖湿润,冬季寒冷干燥,气温为-11.9—40℃,年平均气温为17.8℃,年平均降水量为1411 mm。湘潭也属于亚热带季风气候区,年平均温度约为17.5℃,极端最低温度为-8.5℃,极端最高温度为39.3℃,全年有效积温为5180—5320℃,年平均降水量为1450 mm[24]。4种林分的土壤特性相似(表1),表层土都为红壤或黄壤,土壤类型根据FAO/UNESCO Taxonomy进行分类,土壤性质如表1所示[25- 26]。

1.2 研究方法

1.2.1样地设置和火处理

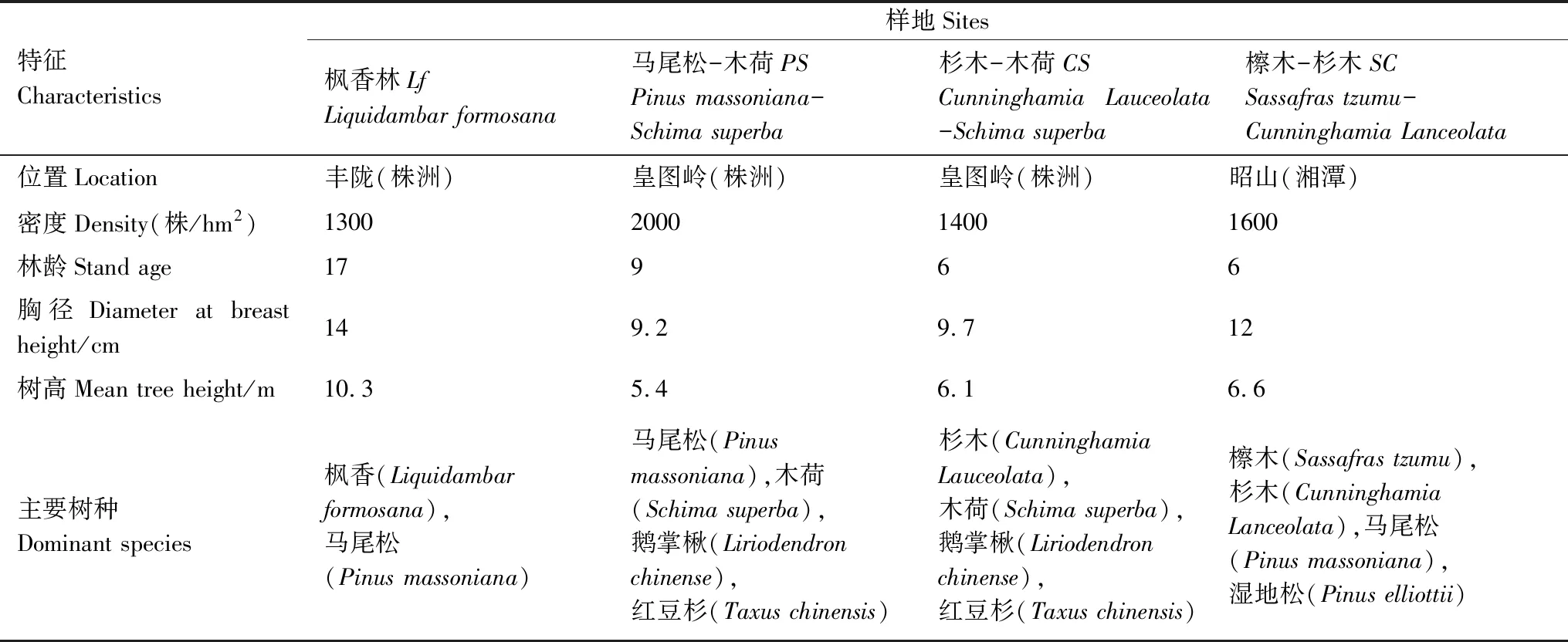

2014年12月本实验在丰陇、皇图岭和昭山3个采样点共选择4种林分类型:(1)丰陇的枫香L.formosana(简称:Lf);(2)皇图岭的马尾松-木荷P.massoniana-S.superba(简称:PS)(3)皇图岭的杉木-木荷C.lanceolata-S.superba(简称:CS);(4)昭山的檫木-杉木S.tzumu-C.lanceolata(简称:SC),样地内各林分的具体特征如表2[24,27]所示。

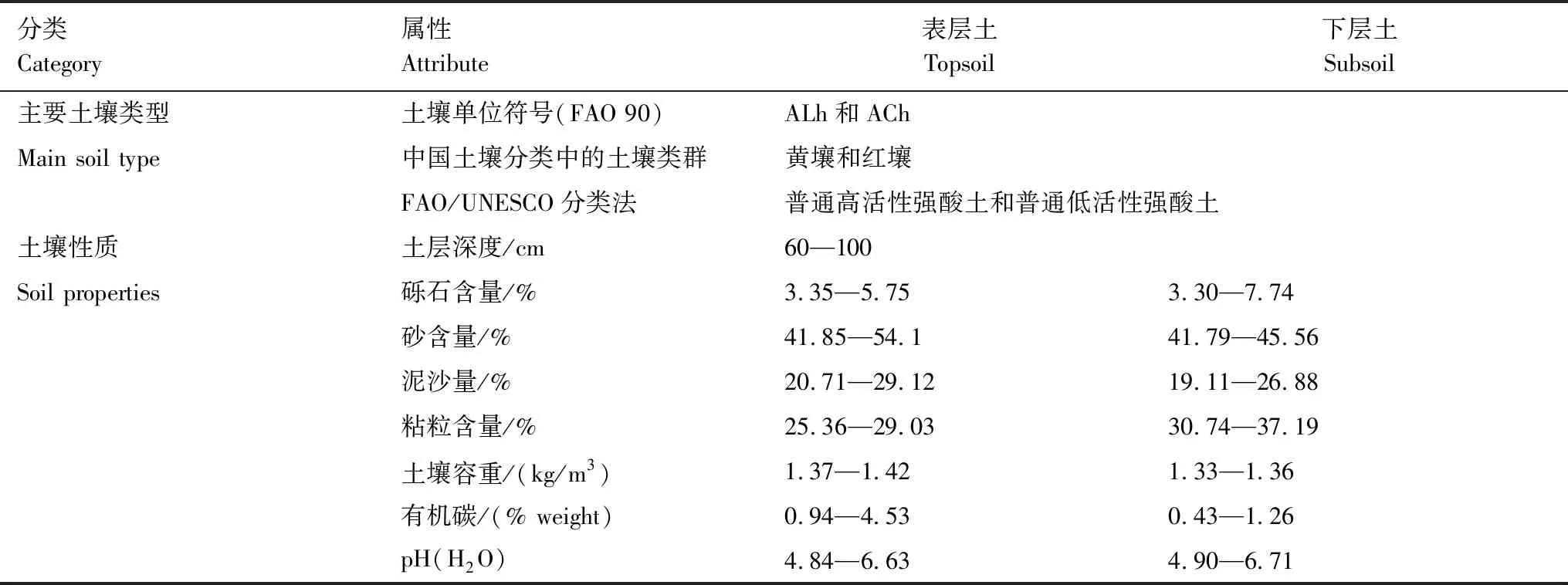

表1 试验地土壤性质*

*数据集由兰州寒旱区科学数据中心提供(http://westdc.westgis.ac.cn);FAO/UNESCO:联合国粮农组织/世界联合国教科文组织;ALh:普通高活性强酸土; ACh:普通低活性强酸土

表2 研究地林分特征

火烧实验成本大且破坏森林、污染环境,目前也有类似研究未重复火烧实验[23, 28]。因此本研究在每种林分中选取4块标准样地,取样前在各林分(Lf、PS、CS、SC)中分别设置了4种火强度:对照(无火干扰)、低、中、高强度火(表3),共设置了16块样地,各样地面积均为20 m×20 m。火烧时的具体操作如司绍兵[29]所示,样地内火烧强度均一,设有金属花杆在燃烧样地,根据火焰高度判断火强度,<1.5 m为低强度火、1.5—3 m为中强度,>3 m为高强度火,各种强度火烧实验特征如表3所示。对于年龄较小林分,在火烧前进行人工修枝、割灌,将中间可燃物降到地表,以防发生树冠火。所有的火处理在2014年12月23日完成。

1.2.2土壤取样

土壤样本全部取自4种林分的对照样地(未火烧)和3个火烧样地内(低、中等和高强度火)。在每个样地内对0—20 cm层(0—5、6—10、11—15、16—20 cm)的土壤用72 mm×52 mm的不锈钢环刀进行采样,同时对样本进行标记,并在实验室中进行均质化。

每个未火烧样地内采集4个土壤样本,取样时间为2014年12月23日。

表3 火干扰实验特征

在火烧样地进行取样时,每个样地沿对角线设置3个土壤剖面,在4种林分的每个样地内采集了60个样本(4层土壤,5个时间节点,3个土壤剖面)。5个时间节点分别为火烧后3天(2014.12.26)、1个月(2015.01.24)、6个月(2015.06.27),12个月(2015.12.24)、24个月(2016.12.24)。现有研究发现火烧后土壤理化性质受时间节点[13]和土层深度的影响[11,30],本实验设计时为了排除时间节点、土层深度对实验结果的影响,将这两个因素考虑在内进行取样。研究地在取样期间无持续性的强降雨现象,土壤理化性质受影响较小,因此本研究中没有考虑降雨等因素对土壤理化性质产生的影响。

1.2.3实验方法

在实验室中,土壤被分成3部分进行不同的分析:

环刀法测定BD(g/cm3)。SWR(Log10WDPT, s)通过滴水穿透时间法进行测定[31],各采样点的土壤样品在风干室内干燥24 h(温度20℃,相对湿度50%),以排除大气湿度变化对SWR的潜在影响[32]。

土壤样品在室内干燥24 h,然后粉碎分成两份,分别过0.15 mm(用于SOM)和2 mm(用于pH)筛备用。SOM(%)采用有机碳重铬酸盐快速氧化法测定[33]。土壤pH值通过玻璃电极法测定(水土比为2.5∶1)(Systronics, India; Model 335)。

土壤样品在60℃下干燥24 h,分成两份,分别过0.25 mm(用于TN)和0.15 mm(用于TP、TK)筛以备用。对样品TN、TP和TK进行分析时,土壤TN(%)用凯氏定氮法[34]测定。土壤TP(g/kg)通过浓硫酸—高氯酸法测定。TK(g/kg)采用中性乙酸铵法[35]提取,之后用火焰光度计进行测定。

1.2.4统计分析

本论文中进行数据分析时5次取样的数据作为单个样本做重复方差分析。采用SPSS 11.5统计软件对Lf、PS、CS和SC在不同火干扰后7种土壤理化性质(BD、SWR、pH、SOM、TN、TP和TK)数据进行分析、制作箱型图并进行差异性显著检验。分析方法包括描述性统计分析、单因素方差分析和Fisher LSD检验(P<0.05)。相同字母代表差异不显著(P<0.05),箱型图中的大写字母(A、B、C)表示在每个特定的火烧处理后不同林分间无显著性差异,表格中大写字母(A、B、C)表示同一林分类型下不同火干扰间无显著性差异。

2 结果与分析

2.1 BD和SWR

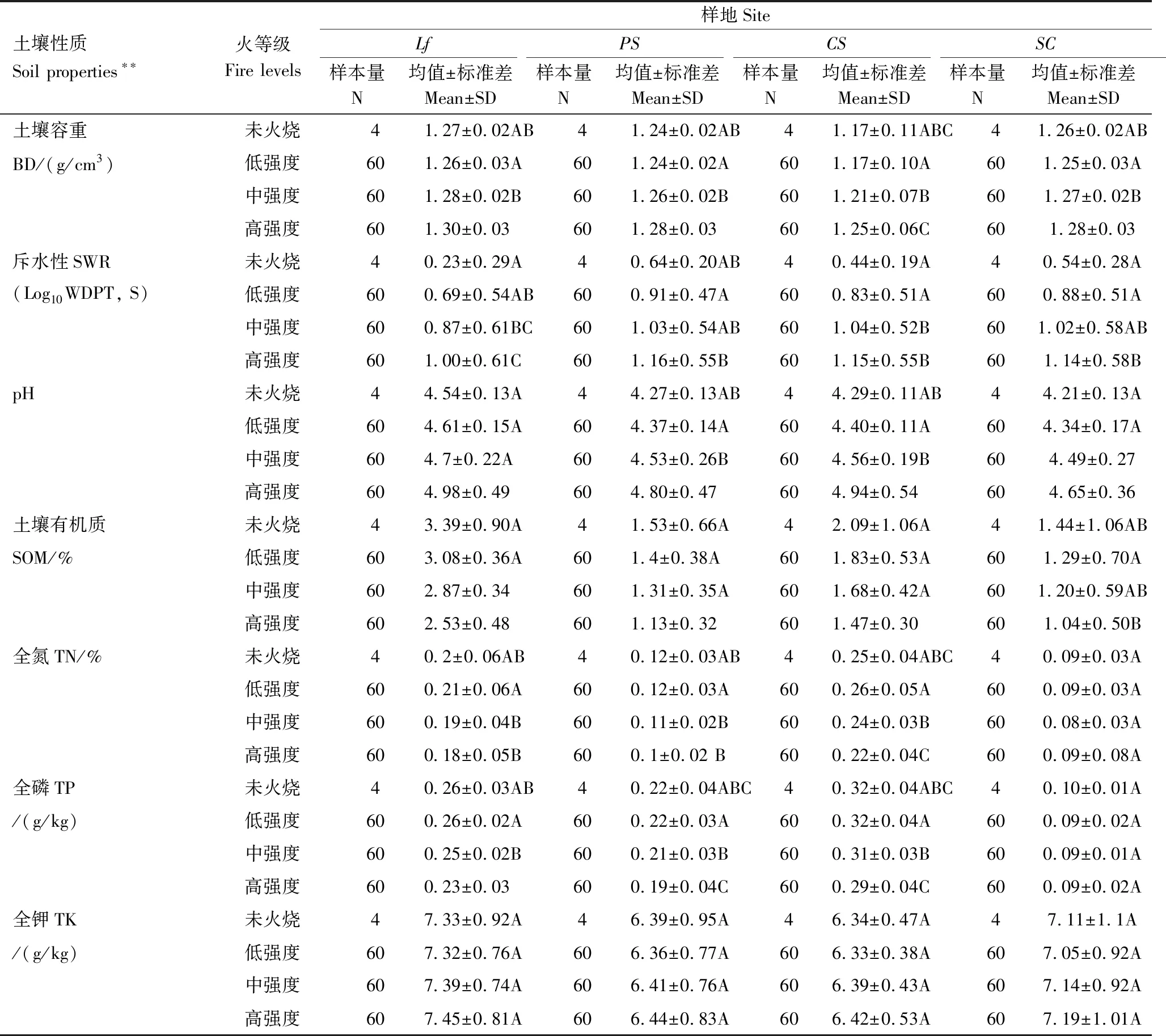

BD(g/cm3),SWR(Log10WDPT,s)在不同火干扰强度(未火烧、低、中、高)下4种林分(Lf、PS、CS、SC)均表现出不同程度的差异(表4和图2)。BD和SWR在同一林分内随着火强度的增大呈增加的趋势,且高强度火烧对其作用最显著。SWR在不同火干扰下增大趋势较BD更为明显。BD在不同火烧后CS与其他林分(Lf、PS、SC)均存在显著性差异,而SWR在火干扰后林分间差异不显著(P<0.05)。

表4 不同火干扰下4种森林类型土壤特性*

*单因素方差分析,Fisher LSD 检验;表中大写字母表示土壤性质在同一个森林类型不同火强度之间没有显著的差异(P<0.05);**BD:土壤容重Bulk density;SWR:土壤斥水性Soil water repellency;pH:pH值;SOM:土壤有机质Soil organic matter;TN:全氮Total nitrogen;TP:全磷Total phosphorus;TK:全钾Total potassium

图2 不同火干扰下4种林分土壤容重(BD)和土壤斥水性(SWR)(平均值±标准差)Fig.2 Bulk density (BD) and soil water repellency (SWR) of four forests under different fire disturbances (Mean±SD)土壤容重、土壤斥水性;森林类型以不同的绿色表示:Lf(黄绿色)=枫香林Liquidambar formosana、PS(中海蓝)=马尾松-木荷Pinus massoniana-Schima superba、CS(绿色)=杉木-木荷Cunninghamia Lauceolata-Schima superba和SC(深绿色)=檫木-杉木Sassafras tzumu-Cunninghamia Lanceolata;不同的红色线条表示不同的均值:对照(红色)、低强度火烧(浅品红)、中强度火烧(品红)、高强度火烧(紫红色);上面相同的大写字母表示在每个特定的火烧处理后不同林分间没有显著差异(单因素方差分析,Fisher LSD检验,P<0.05)

BD在同一林分内,低、中强度火干扰后与未火烧都不存在显著性差异,这一结果在4种林分中都存在(表4和图2);BD在高强度火干扰后Lf、PS、SC与未火烧间均存在显著性差异(P<0.05);与未火烧相比,BD仅在CS中火烧前后不存在显著性差异((1.17±0.10) g/cm3,(1.21±0.07) g/cm3,(1.25±0.06) g/cm3,P<0.05)。BD在同一林分内火烧(低、中、高)后不同火烧强度之间都存在显著性差异。BD在不同林分中对火干扰的响应趋势是一致的(随火强度升高而变大),且CS受火强度的影响最显著(BD由低强度火后的(1.17±0.1) g/cm3变化为高强度火后的(1.25±0.06) g/cm3)。BD在没有火干扰时,仅林分Lf((1.27±0.02) g/cm3)显著大于林分CS((1.17±0.11) g/cm3)(P<0.05)。然而,BD在同一火烧后4种林分类型间的相互差异没有变化,即BD在CS内显著小于其他三种林分(P<0.05),Lf显著大于PS(P<0.05)。

SWR在4种林分中均表现为未火烧时与低强度火干扰后不存在显著性差异(P<0.05,表4)。SWR在中强度火干扰后Lf(0.87±0.61)、CS(1.04±0.52)显著大于未火烧时(Lf:0.23±0.29;CS:0.44±0.1),中强度火烧后Lf相对于火烧前增大2.8倍,中强度火烧后CS是未火烧时的2.4倍;SWR在PS、SC内中强度火烧后与未火烧之间不存在显著性差异。SWR在高强度火烧后PS、CS和SC都显著大于未火烧前,仅Lf高强度火干扰后与未火烧间不存在显著性差异(SWR在未火烧和高强度火烧的值分别是0.23±0.29和1±0.61)。SWR在中强度火干扰后4种林分(Lf、PS、CS、SC)与低强度、高强度火烧后都不存在显著性差异。SWR在高强度火烧后4种林分均显著大于低强度火干扰(P<0.05)。在同一火干扰下,SWR在4种林分内都不存在显著性差异(除了PS在未火烧和低强度火后的SWR显著高于Lf,P<0.05,图2)。

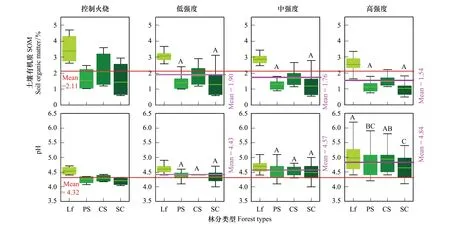

2.2 SOM和pH

SOM(%)、pH在不同火干扰后,4种林分均表现出不同程度的差异(表4,图3)。SOM随着火强度的增加,4种林分均表现出减少的趋势;反之,土壤pH均表现出增加的趋势(表 4)。

图3 不同火干扰下4种林分土壤有机质(SOM)和pH(平均值±标准差)Fig.3 Soil organic matter (SOM) and pH of four forests under different fire disturbances (Mean±SD) 土壤有机质、pH值;森林类型以不同的绿色表示:Lf(黄绿色)=枫香林Liquidambar formosana、PS(中海蓝)=马尾松-木荷Pinus massoniana-Schima superba、CS(绿色)=杉木-木荷Cunninghamia Lauceolata-Schima superba和SC(深绿色)=檫木-杉木Sassafras tzumu-Cunninghamia Lanceolata;不同的红色线条表示不同的均值:对照(红色)、低强度火烧(浅品红)、中强度火烧(品红)、高强度火烧(紫红色);上面相同的大写字母表示在每个特定的火烧处理后不同林分间没有显著差异(单因素方差分析,Fisher LSD检验,P<0.05)

SOM的值在同一林分内随火强度的增大而减少(表4),这一趋势在4种林分中都存在。SOM在同一林分内,未火烧与低强度火干扰间不存在显著性差异;SOM在中强度火干扰后(2.87%±0.34%)仅Lf与未火烧时(3.39%±0.90%)存在显著性差异;SOM在高强度火干扰后仅SC与未火烧时不存在显著性差异(P<0.05)。在火干扰后,SOM在低强度火烧后仅Lf与中强度火烧后存在显著性差异(中强度是低强度火烧的93.1%);SOM在同一林分内,高强火烧后显著小于低强度、中强度火烧(除SC在中强度和高强度火烧间无显著差异)。SOM在火烧前Lf显著大于PS、SC,SOM在不同强度火干扰后均表现为Lf、CS显著大于PS、SC,且Lf显著大于CS(图3,P<0.05)。

pH的值在同一林分内随火强度的增大而增大(表4),这一趋势在4种林分中都存在。pH在4种林分内都表现为低强度火干扰后与火烧前不存在显著性差异;pH在中强度火干扰后仅SC与火烧前存在显著性差异(P<0.05);pH在高强度火烧后4种林分(Lf,PS,CS,SC)与火烧前均存在显著性差异(P<0.05)。pH在火干扰后,同一林分在低、中、高火强度干扰后相互间存在显著性差异(除Lf在低强度(4.61±0.15)和中强度(4.7±0.22)火干扰间不存在显著差异,P<0.05)。土壤pH在不同火干扰条件下均表现为Lf最大,SC最小;pH除在高强度火干扰下,Lf都显著大于其他林分。土壤pH在高强度火的干扰下,Lf显著大于PS、SC(4.98±0.488,4.8±0.470,4.645±0.36,P<0.05),林分CS显著大于SC(CS:4.94±0.54;SC:4.65±0.36,图3,P<0.05)。

2.3 TN、TP和TK

土壤TN(%)、TP(g/kg)、TK(g/kg)在不同火干扰强度(未火烧、低、中、高)下,4种林分均表现出不同程度的差异(表4,图4)。土壤TN在同一林分下不同火干扰(未火烧、低、中、高)间变化不大;TP随火干扰强度增大而表现出下降的趋势(除SC);反之,TK随火烧强度增加而表现出上升的趋势(表4)。

图4 不同火干扰下4种林分土壤全氮(TN)、全磷(TP)和全钾(TK)(平均值±标准差)Fig.4 Soil total N (TN), total P (TP) and total K (TK) of four forests under different fire disturbances (Mean±SD)全氮、全磷、全钾;森林类型以不同的绿色表示:Lf(黄绿色)=枫香林Liquidambar formosana、PS(中海蓝)=马尾松-木荷Pinus massoniana-Schima superba、CS(绿色)=杉木-木荷Cunninghamia Lauceolata-Schima superba和SC(深绿色)=檫木-杉木Sassafras tzumu-Cunninghamia Lanceolata;不同的红色线条表示不同的均值:对照(红色)、低强度火烧(浅品红)、中强度火烧(品红)、高强度火烧(紫红色);上面相同的大写字母表示在每个特定的火烧处理后不同林分间没有显著差异(单因素方差分析,Fisher LSD检验,P<0.05)

TN在同一林分中火烧前后不存在显著性差异,这一结果在4种林分中一致。TN在火干扰后,同一林分在中强度和高强度火烧后均显著小于低强度火烧(除SC外,P<0.05);TN在同一林分内,中强度和高强度火烧后不存在显著性差异(除CS外)。TN在相同火干扰条件下,4种林分都表现为CS>Lf>PS>SC(图4)。土壤全N在未火烧条件下,CS(0.25%±0.04%)和Lf(0.2%±0.06%)均显著大于PS(0.12%±0.03%)和SC(0.09%±0.03%)(CS、Lf分别是PS、SC的2.1倍,2.8倍,1.8倍和2.3倍)。土壤TN在火干扰后(低、中、高),同一火强度下不同林分相互之间都存在显著性差异(除高强度火烧后PS(0.1%±0.02%)和SC(0.09%±0.08%)之间无显著性差异,P<0.05)。

TP在同一林分内,火烧前后不存在显著性差异,这一结果在4种林分中一致(除Lf在高强度((0.23±0.03) g/kg)火烧后显著小于未火烧((0.26±0.03) g/kg),表4);TP在同一林分内,火干扰后不同火强度之间都存在显著性差异(除SC在不同火强度下无显著差异,P<0.05)。TP与TN一样在相同火烧条件下都表现为CS>Lf>PS>SC(表4)。TP含量在未火烧时,仅林分Lf((0.26±0.03) g/kg)和PS((0.22±0.04) g/kg)之间不存在显著性差异;TP在火烧后,4种林分相互之间都存在显著性差异(P<0.05,图4)。

TK在同一林分内,相对于未火烧,低强度火烧后TK含量轻微降低,中、高强度火烧使其含量升高,但不同火干扰下相互之间都不存在显著性差异(P<0.05),这一趋势在4种林分中一致。TK在同一火干扰条件下,不同林分都表现为Lf>SC>PS>CS(图4)。TK在未火烧时,林分之间都不存在显著性差异;TK在火干扰后,Lf和SC都显著大于PS、CS。

3 讨论

3.1 BD和SWR的变化

研究发现BD、SWR都随火强度的增大呈增大趋势,尤其在高强度火烧后显著增大。SWR相对于BD受火干扰影响更大。已有研究发现不同强度火烧可以增加[11,36- 37],减少[38]或者并不影响[39]林分的SWR。例如:Doerr等[39]于1998年发现低强度火对葡萄牙的桉树(Eucalyptusrobusta)和松树(Pine)林中的SWR没有影响。而BD在火烧后变小,但是火烧前后没有显著性差异[40],这与本研究结论存在差异。Letey[11]于2001年发现土壤斥水性随火强度的增大而增大,因为火烧会破坏草地的土壤斥水性,这一影响在高强度火干扰下更加明显,土壤容重也会因火烧后土壤有机矿物团聚体增加而增加[17],这些与本研究趋势一致。

研究发现BD受高强度火烧影响显著。火干扰后BD在同一林分不同火强度间均存在显著性差异;火烧前后,CS中BD都显著小于其他3种林分(Lf、PS、CS),说明BD受林分类型影响。有研究则表明,BD在火烧前后以及不同火强度之间无显著差异或显著降低[10]。例如,Diaz-Ferros等[41]于1990年和Xue等[40]研究发现,在火烧后土壤中BD降低,但是BD在火烧与未火烧样地内没有显著性差异。辛颖等[14]发现火烧前后BD无显著差异,且火烧后BD在针叶林中高于阔叶林。研究还发现,BD在耕地中比其他农用地(作物残余物焚烧后的农田和火烧迹地)高,但是火烧后显著降低[10]。然而BD在地带性阔叶林中显著低于人工针叶林(C.lanceolata)[9]。此外,有研究则发现没有火干扰时BD在林分间的差异与土层深度及树种有关,不同样地间,白桦次生林第1层土壤容重最低,第2和3土层的土壤容重与其他样地无显著性差异[22],这与本研究结论不同。孙明学[42]则发现低强度火烧对大兴安岭地区各种林型土壤容重的影响差异性不大,这与本研究结论不同,主要是因为研究的林分以落叶松混交林为主。

许多研究表明,SWR在火烧后增大、减小或者没有变化,这些都是因为其受火强度、火持续时间、立地类型,特别是土壤深度的影响。MacDonald等[43]于2004年发现的结论与本研究一致,其发现SWR随火强度的增大而显著增大,但随着土层深度的增大火的影响逐渐变小。本研究中发现火强度越大SWR受影响越显著(除PS);火烧后,SWR在低强度和高强度火烧后有显著差异。有研究发现斥水性土层的厚度取决于火烧强度[44],在林分中,火烧会导致斥水性物质的强化和易位[45]。研究发现火烧区域出现极端斥水性[37],这一结论与本研究不完全一致主要是因为研究的时间节点不一致。在低强度火烧区,SWR高于未火烧区,但无显著差异;但是中度和高强度的火烧显著增加斥水性[46],因为研究的林分是针阔混交林,这与本研究的结果一致。然而Glenn和Finley[36]于2010年发现,土壤的入渗速率在中强度火烧后显著大于高强度火烧,进一步发现土壤斥水性在中强度火烧后比其他强度火烧后都大,这是因为研究样地主要是灌木区和草地。Scotter[47]发现人工林中林火引起表层土壤斥水性物质被烧毁,而下层土壤斥水性则增强。Jordan等[38]于2011年发现中强度的火烧导致SWR增大,高强度火烧破坏土壤疏水性。本研究则发现同一火干扰下,SWR在4种林分间都不存在显著性差异,表明SWR受森林类型影响小。而其他研究则发现土壤斥水性在纯林分内显著低于混交林分样地[48]。SWR在沙洲橡树林(Holmoaks)内显著低于松树(Pines)和桉树林(Eucalyptusrobusta)[49]。

3.2 SOM含量和pH值

有许多关于SOM的研究都认为火干扰对其有影响,有部分认为火烧减少了SOM含量[1,15,50- 51],也有部分认为SOM随火强度增大而增大[4,52- 53]。本研究发现SOM在各林分内都随火强度的增大而减少。这与Certini[1]于2005发现的研究结果一致,其发现由于高温导致土壤有机质的分解,在重度火灾发生后,SOM会减少。相反,有研究则发现土壤有机碳在火烧迹地中最大[10],如Trabaud[52]发现SOM在火烧后增加。本研究发现,随火强度增大各林分SOM与火烧前的差异逐渐变大,Lf、PS、CS中SOM受高强度火的影响较显著。低强度的计划火烧通常不会导致土壤有机碳发生较大的变化,但重度火烧可导致土壤碳的大量损失[50],这与本研究结论一致。Stromgaard[53]则发现由于未燃烧或部分燃烧的碎片被混入土壤中,SOM在轻度至中度火烧期间逐渐增加。在兴安落叶松林内重度火烧区土壤有机碳含量显著高于其他火烧区(P<0.05),同时表现为重度>中度>轻度[6]。本研究发现SOM在火烧前后均表现为Lf显著大于PS、SC,说明SOM含量受林分类型的影响,阔叶林内SOM最大。有研究与本研究一致,低强度火干扰后不同林型的土壤有机质之间都存在显著性差异[42]。有研究发现高强度火干扰后,土壤有机质含量白桦林(Betulaplatyphylla)最大,主要是因为林下枯落物的增加和分解,及时补充了土壤表层有机质,而樟子松林(Pinussylvestris)枯落物少,所以有机质含量最低[14],这与本研究发现的次生阔叶林中SOM最大的结论大致相同。有研究则发现在不同样地间有机质含量没有显著差异[54]。

目前大部分研究发现火烧导致土壤pH增大[21,55- 57],但也有研究发现火烧对林分pH的影响不大[58];且大部分结论发现阔叶林大于针叶林[9,14]。本研究发现各林分pH都随火强度增大而增大;与未燃烧区相比,pH值在高强度火烧后显著增大,说明高强度火烧对土壤pH值影响显著。火烧后,同一林分pH在不同火干扰间差异显著,表明不同强度火烧对林分影响差异较大。有研究也发现与未被火烧的样地相比,火烧后样地的pH值增加[47]。Hesammi等[55]发现燃烧作物残茬后土壤pH值升高,这是因为土壤有机酸被分解,金属离子含量增加[13]。赵彬等[6]发现轻度火烧对土壤pH无影响,中度和重度火烧区pH值显著高于未火烧区,这可能是因为较高强度的火烧使土壤和凋落物中大量未离解的有机酸分解,逐渐从系统中消失,这些与本研究结论大概一致。然而辛颖等[14]则发现高强度火干扰后,与对照样地相比,樟子松林土壤pH值升高,其他林分土壤pH值均降低。在高强度火烧后,pH值会升高,因为燃烧时在灰烬中释放出碱性离子,有机酸也会随着加热而变性[59],这些结果都与本研究结果部分一致。有部分研究与本研究存在差异,火烧1年后土壤pH显著升高,之后pH值逐渐下降[40],是因为研究的年限及火烧强度与本研究不一致。同时本研究发现不同火干扰条件下pH均表现Lf为显著大于其他林分(除高强度火烧),其他3种针阔混交林相互之间不存在显著性差异,这表明pH受林分类型影响显著。大多数结论认为阔叶林的pH值大于针叶林[14,58]。土壤pH值秸秆焚烧后的农田内显著高于耕地[10]。而低强度火干扰下,针叶林的土壤pH之间不存在显著性差异[23,42]。有研究则发现,大兴安岭的两种林分高强度火干扰后,土壤pH在落叶松中大于白桦林[21]。未火烧时木荷纯林(Schimasuperba)的土壤pH小于马尾松(Pinusmassoniana),这是因为木荷纯林导致酸化加剧[60]。

3.3 TN、TP和TK

本研究发现土壤TN、TP、TK受林分类型和火干扰强度的影响存在差异。已有研究也认为火灾对土壤化学性质的影响有显著性的差异[40],土壤有效养分同时受时间节点和林分类型的影响。

本研究发现土壤TN火烧前后不存在显著差异;仅低强度火烧显著大于中、高强度火烧(除SC外);在同一火烧强度下,TN在不同林分之间普遍存在显著差异。表明与未火烧相比,火烧对TN影响较小,但林分类型对TN有显著影响。目前有研究也认为火干扰对土壤全氮含量无显著影响[61],这与本研究结论相似。然而,大多数研究发现TN在火烧后增加或减少。例如,Covington和Sackett[62]发现土壤全氮含量在火烧后增大。Miesel等[63]也发现火烧后森林土壤氮含量增加。土壤TN随着火烧强度从低到中逐渐增大[18]。重度火烧区土壤全N含量显著高于其他火烧区,即重度>中度>轻度,这可能是由于土壤微生物量的增长导致土壤有机质含量增加和矿化作用加强,从而刺激了土壤氮含量的增加[6]。与之相反,Bell和Binkley[64]指出火干扰导致松树林中TN的减少,上方2 cm厚灰烬土内TN含量较相邻未火烧森林减少了25%[15]。与未开垦的草地相比,长时间的耕作加上焚烧残余物严重耗尽耕地的TN,与邻近的原始森林相比,每年进行焚烧作业的草地土壤TN下降幅度较大[65]。没有火干扰时,土壤全N含量总体表现为:阔叶林>针叶林>灌草丛,这与不同林分类型的凋落物量不同有关[66]。同时有研究发现,高强度火烧后不同林分类型土壤TN质量分数为山杨林最高,樟子松林最低,由于樟子松林的土壤有机质含量最低及有机质分解作用强度最弱,所以其N含量最低[14]。有研究则发现低强度火烧后华山松(Pinusarmandii)和柏木(Cupressusfunebris)人工林的土壤TN含量不存在显著性差异[23]。在重度火烧地区,黑云杉的N含量略高于其他林分(白云杉、白杨和白桦林),不同林分之间没有显著差异[67]。

本研究发现TP与TN一样,各林分与火烧前相比,仅Lf在高强度火烧后显著小于未火烧,而火干扰后不同火强度之间都存在显著性差异(除SC),说明火强度对TP的影响较大。这与Kutiel和Naveh[15]的说法一致,他们认为火灾导致TP降低,原因是火烧使TP从植物体和凋落物中释放出来。然而,马尾松林TP在火灾发生4年后显著降低,并维持不变[40];也有研究发现炼山后,桉树林表层土壤TP含量在1周后增大,但4个月后则低于对照区[30],这些与本研究结论存在一定差异是因为研究的时间节点和林分不同。许多研究发现,由于土壤受热和灰分存在[19],土壤TP在火烧后增加[20]。例如,在火烧后,土壤有效磷含量都比相邻的未火烧林分高[10]。林火干扰后,中度火烧林土壤全磷含量有显著提高,土壤TP含量显著高于重度火烧区和未火烧区,且不同火烧强度间有显著差异[21],这与本研究部分一致。也有研究发现,与火烧前土壤磷含量相比,火烧后各层磷含量都较高[68]。本研究发现TP含量在未火烧时,仅林分Lf和PS之间不存在显著性差异;然而TP在火烧后,4种林分相互之间都存在显著性差异,说明TP含量受林分类型的影响较显著。未火烧时,杉木的土壤P含量普遍低于3种混交林[69]。全磷通过低强度火烧后损失较少,淋溶损失也少,华山松的全磷含量显著大于柏木林[23],这一结论与本文部分一致。然而,许多研究发现TP在不同的样地没有显著的差异。例如,Baer等[69]研究表明,土壤TP在草地和林分之间没有显著差异,这可能与土壤基质的不同而导致植物对养分的选择性利用有关。高强度火干扰后,不同林分类型土壤全P含量为兴安落叶松林、山杨林大于白桦林、樟子松林,但林分相互之间均不存在显著性差异[14]。

本研究发现TK在各林分内都随火强度增大而增大,但同一林分TK含量在不同火强度间无显著差异,表明火强度对TK无显著影响。大部分研究发现火烧后TK升高[20]。Adams和Boyle[70]研究发现,在火灾发生一个月后,有效钾含量明显高于未燃烧的水平,并且在3个月后持续增加。Giovannini等[17]发现,土壤温度和灰分增加了可萃取钾的含量。Xue等[40]研究表明,火烧后土壤TK含量略有增加,而火烧后1—7年土壤TK含量逐渐减少,这与本研究结果部分一致。本研究发现TK在同一火烧条件下,不同林分都表现为天然阔叶林(Lf)大于针阔混交林。TK在未火烧时,林分之间都不存在显著性差异;TK在火干扰后,Lf和SC都显著大于PS、CS,说明TK受林分类型影响显著。这与肖灵香等[71]的结论不同,其发现没有火干扰时,不同林分类型的K含量均有明显差异,且大致表现为杉木林低于针阔混交林。低强度火烧后,华山松的全钾含量显著大于柏木林,钾的流动性很强,关于火烧对钾含量影响的原因较少,有待进一步研究[23]。大兴安岭2个典型自然保护区受高强度火干扰后林下针叶林和阔叶林全K含量一致[21],这与本研究结论存在较大差异。

4 结论

火干扰在森林土壤物理和化学性质的变化中发挥重要作用。主要结论如下:

(1)BD、SWR、pH值和TK随火烧强度增加而增加,而SOM和TP则减少,TN没有规律性变化。

(2)高强度火烧对BD、SWR、SOM的影响都很显著,而低强度火烧显著影响TN含量;TP和TK受火烧影响较小,火烧前后基本无显著差异,但TP在火烧后不同火强度之间存在显著性差异。

(3)BD、SOM和pH在火烧前后都表现为Lf大于其他3种林分;TN、TP和TK则表现为CS、Lf大于PS、SC;SWR表现为在Lf内最小,结果表明纯阔叶林与针阔混交林之间的土壤性质差异明显,除SWR,其他土壤性质受林分类型的影响显著,尤其TN、TK在不同林分间都存在显著性差异。