肝癌靶向治疗相关高血压的发生与处置

张 倜,杨雪娇

(天津医科大学肿瘤医院肝胆肿瘤科,国家肿瘤临床医学研究中心,天津市肿瘤防治重点实验室,天津 300060)

在过去十几年中,关于晚期肝细胞肝癌(hepatocellular carcinoma,HCC)分子靶向药物的研究很多,主要集中于抗血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)及其受体VEGFR上。目前,索拉非尼和伦伐替尼已被批准用于晚期HCC的治疗,瑞戈非尼也被批准为二线用药,抗血管生成在HCC治疗领域取得显著成效[1]。然而,抗血管生成治疗有着不可忽视的不良反应,最常见的是高血压,且呈现剂量依赖性[2]。大量研究表明,VEGF抑制剂诱导的高血压不只是治疗的不良反应,还是血管生成抑制后的靶向毒性。高血压的发生可能是VEGF抑制和抗血管生成有效的标志,提示VEGF抑制剂治疗有效[3]。本文总结HCC抗血管生成治疗的抗癌作用和机制,分析抗血管生成药物相关性高血压的机制及其对药物疗效的影响,以及控制措施。

VEGF和HCC

VEGF及其受体VEGFR是血管新生、发育及维持内皮功能和血管张力不可或缺的因素。由于HCC是一种以VEGF过度表达为特征的高度血管化的肿瘤,新血管的生成对于肿瘤的生长和转移有着不可忽视的作用。HCC的血管生成受生长因子调节,其中VEGF-A及VEGFR-2发挥关键作用。目前临床上主要使用4种主要类型的抗血管生成药物,包括单克隆VEGF抗体(贝伐单抗)、单克隆VEGFR抗体(雷莫卢单抗)、VEGF融合蛋白(阿帕西普)和小分子VEGFR酪氨酸激酶抑制剂(伦伐替尼、索拉非尼和瑞戈非尼等)[4]。各项三期临床试验的成功表明,靶向VEGF/VEGFR信号转导抑制血管生成从而抗肿瘤,改善了无法进行手术及肝移植的晚期HCC病人的疗效。

最新的研究表明,在HCC中血管正常化和免疫应答存在相互调节,双重PD-1/VEGFR-2抗体阻断取得好的疗效。PD-1通过CD4+细胞介导血管正常化和PD-1/PD-L1轴阻断,导致Treg和CCR2+单核细胞减少,使肿瘤相关巨噬细胞从M2型变为M1型,并促进细胞毒性T淋巴细胞浸润和激活,从而抵消HCC微环境中的免疫抑制。与此同时,由于抗PD-1诱导血管正常化,使抗VEGFR-2抗体的治疗剂量浓度降低,进一步增加病人的耐受性[5]。抗PD-1治疗可增强HCC模型中的抗肿瘤免疫反应。当其和索拉非尼联用时,阻止HCC中免疫细胞功能的抑制,增强免疫细胞对肿瘤的渗透和激活,并最终延迟HCC的进展[1]。

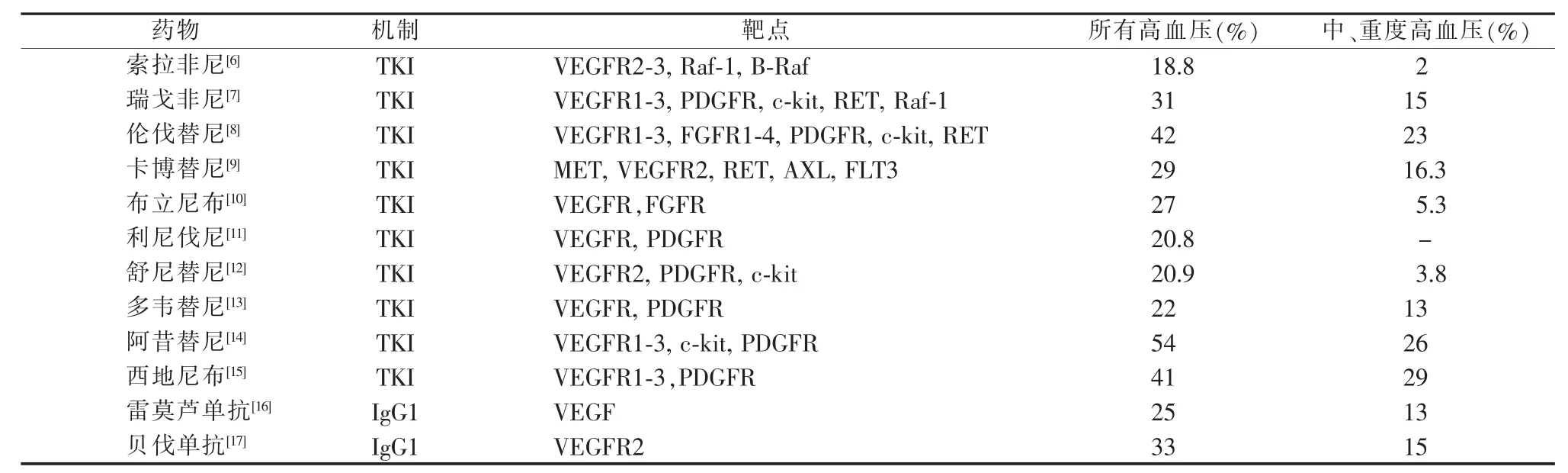

VEGF和高血压

几乎所有抗VEGF/VEGFR治疗癌症都报道血压显著升高(见表1)[6-17]。高血压大多出现在用药早期,且呈剂量依赖性。各类抗血管生成药物联合使用时,高血压的发生率上升至约100%[2]。Azizi等[18]研究表明,用药前4周内,舒尼替尼便引起显著的血压升高,以收缩压升高为主[收缩压增加(21±15) mmHg,舒张压增加(14±10) mmHg],并在随后持续增加。另一项研究分析舒尼替尼对人和小鼠血压的影响,给药后1 d血压开始升高,且人和小鼠均有昼夜血压持续升高,并伴心率降低[19]。两项研究均显示血浆内皮缩血管肽1(endothelin-1,ET-1)和肾素浓度的变化与血压变化不相关。VEGF抑制剂引起的急性血压升高以及停药后血压的快速降低,表明血管紧张度的功能性改变(血管舒张减少/血管收缩增加)可能是高血压反应的关键触发因素。这些现象表明VEGF抑制剂具有直接靶向作用。因此,高血压可作为评估VEGF抑制剂疗效的生物标志[3]。部分研究表明,VEGF抑制剂诱导的高血压可能不是肾损伤的危险因素。高血压发生的时间较早,且在VEGF抑制剂剂量较低时就会出现,而导致肾损伤的剂量更高,提示肾功能不全不是高血压的前期损害[20]。

Hamnvik等[21]研究表明,高血压史、≥60岁和体质量指数 (body mass index,BMI)≥25是VEGF抑制剂治疗导致血压升高的独立危险因素。大多数研究都认可既往高血压史和较高的BMI是血压升高的危险因素,但年龄对血压的影响存在争议。研究表明,肥胖症产生炎症和血管生成因子,从而增强癌症对于抗VEGF治疗的抵抗力,导致抗VEGF治疗缺乏疗效。Hamnvik等[21]还认为,抗VEGF治疗剂量不基于体重,BMI对药物暴露影响很小,但较低的BMI可能是肿瘤进展引起的体重减轻或恶病质的标志。

此外,临床上常用VEGF配体抑制剂和小分子制剂治疗肿瘤。前者直接抑制VEGF配体与其靶受体结合的能力。后者通常靶向除VEGF外的多种酪氨酸激酶。但两类药物间的机制差异并未转化为心血管毒性及血压变化方面的临床差异[22]。

VEGF抑制剂相关高血压的发生机制

VEGF抑制剂诱导的高血压机制并不完全清楚,大致有以下几种观点。

一、一氧化氮(NO)降低和氧化应激

Carter等[23]的研究报道,大鼠在被喂养不同的多靶点酪氨酸激酶抑制剂后会导致血压升高,其主要原因是血管收缩,而不是心功能不全或肾功能不全所诱导。其推测这可能与VEGF抑制剂抑制内皮一氧化氮合酶(eNOS),从而使其诱导的血管扩张因子NO产生和利用降低有关。但NO的生物利用度不依赖于氧化应激,VEGF通过调节抗氧化剂的活性来影响生物的氧化应激,包括超氧化物歧化酶(SOD)和核因子红细胞 2 相关因子 2(NRF-2)[24]。因此,VEGF抑制可造成氧化剂/抗氧化剂平衡紊乱,导致高血压。

二、ET-1增加

有报道提示,VEGF抑制剂诱导的高血压与血管收缩剂ET-1增加有关,在接受VEGF抑制剂治疗的病人和动物中,血浆ET-1水平都升高了2~3倍[25]。此外,循环血液中ET-1的升高与血压升高时间一致,都具有剂量依赖性,使用ETR拮抗剂(马西替坦)可预防舒尼替尼相关性高血压。

三、肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)

RAAS系统在VEGF抑制剂所致高血压中的作用存在争议。一些研究认为不同的药物对血压的影响机制不同,索拉非尼和舒尼替尼导致高血压的机制和肾素-血管紧张素轴无关[26]。但有研究发现,VEGF抑制剂通过影响内分泌系统的脉管生长而严重影响其功能。同样,抗VEGF治疗使肾上腺血管减少,从而刺激醛固酮产生而导致血压升高。VEGF和醛固酮之间的关系可能与肾素无关,醛固酮的下降相比肾素的影响可能更大[27]。

四、微血管稀疏

血管生成抑制剂导致的微血管稀疏可能是高血压的重要原因,此种血管稀疏在早期停药后可逆[28]。因此,在血压升高的急性期,血管稀疏可能是一种严重的血管收缩,是功能性现象。

五、盐敏感性

VEGF抑制剂诱导的高血压具有盐敏感性,但其机制并未完全阐明。这可能与VEGF-C在淋巴管生长发育中的作用有关。皮肤稳态需依赖淋巴管,而VEGF抑制剂治疗的一项特征便是淋巴管受损[29]。然而,Selvarajah等[30]认为淋巴管生成受损以外的其他机制才是VEGF抑制诱导的高血压盐敏感性的基础。高盐饮食可导致大鼠淋巴管生成增加,但血浆VEGF-C无变化。

表1 VEGF抑制剂治疗肿瘤的机制、靶点及高血压发生率

VEGF抑制剂相关高血压的治疗

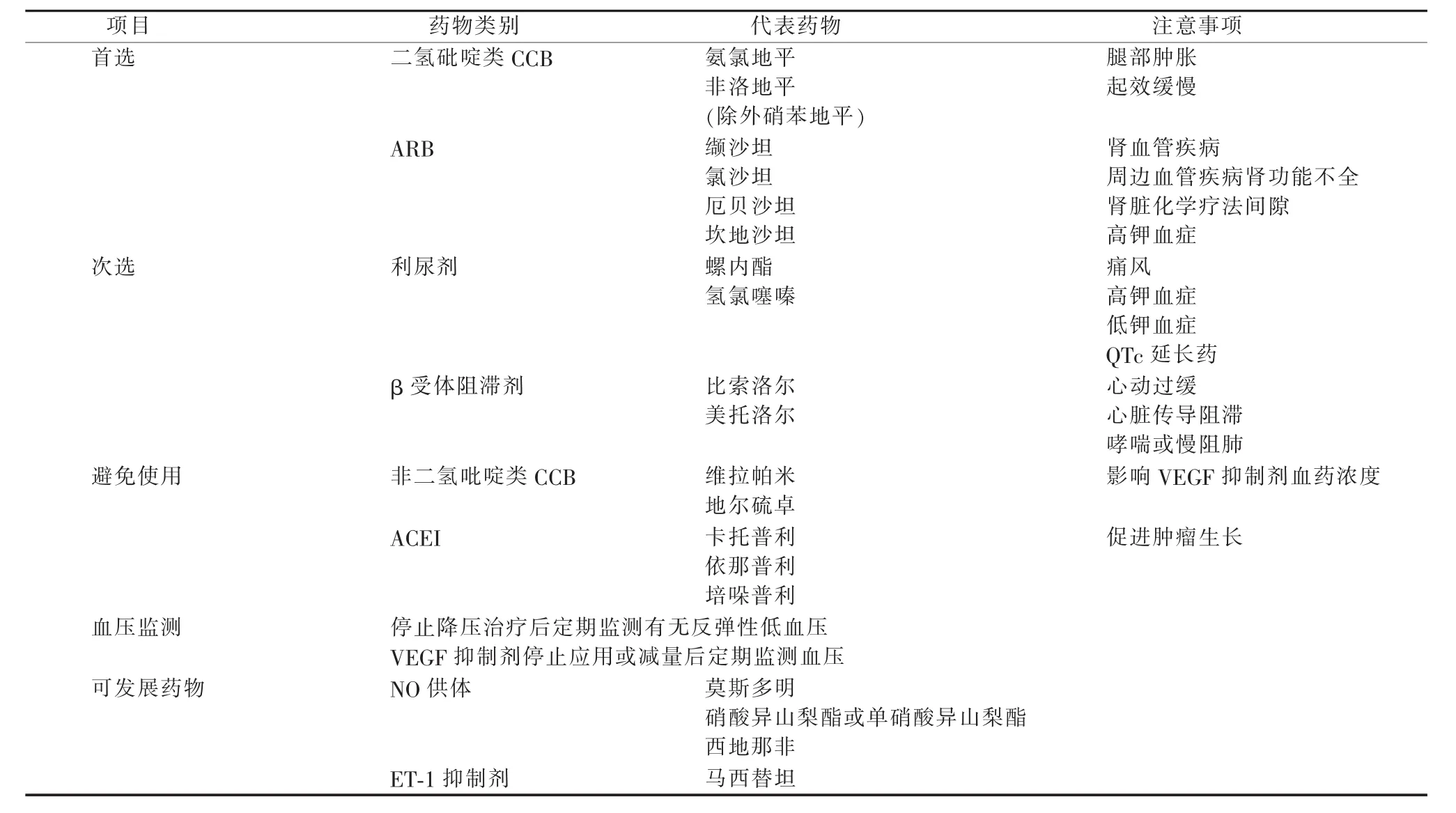

Langenberg等[31]首次证明,VEGF抑制剂治疗后使用常规药物控制高血压,能有效降低其减量与停药率,且不影响抗肿瘤疗效。但对于VEGF抑制剂治疗后引起或加重的高血压病,由于有关其治疗的前瞻性数据很少,尚无治疗指南,需根据病人的其他合并症和药物,以及特定抗血管生成治疗的新陈代谢来选择药物。欧洲心脏病学会(ESC)提出将血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素受体阻滞剂(ARB)和二氢吡啶类钙通道阻滞剂(CCB)作为一线疗法[32]。美国国家癌症研究所研究药物指导委员会召集的心血管毒性小组建议,对于一般接受VEGF抑制剂治疗的病人,血压控制目标应低于140/90 mmHg;对于糖尿病和(或)慢性肾脏病病人,血压控制目标应低于130/80 mmHg[33]。根据病人合并症及药物其他不良反应,结合Caletti等[34]、Derosa等[35]的研究,总结不同人群高血压的目前治疗选择及未来发展方向(见表2)。

许多报道认为CCB在降低血压方面特别有效,超过90%的药物相关高血压可被控制,因为其可减少血管生成抑制剂导致的NO信号损伤并纠正血管平滑肌细胞过度收缩[34]。降压治疗需考虑药物之间的相互作用,非二氢吡啶类CCB(如维拉帕米或地尔硫卓)能抑制细胞色素P450 3A4,从而导致血浆VEGF抑制剂的代谢减少,使VEGF抑制剂血药浓度升高,因而并不适合使用[36]。在二氢吡啶类CCB中,硝苯地平也显示出诱导VEGF分泌的作用,因此首选非洛地平或氨氯地平。虽然二氢吡啶类CCB被推荐为降血压的一线药物,但并不能提高VEGF抑制剂的疗效。

一些学者认为,ACEI和ARB类药物降压效果不理想,但可能降低蛋白尿的发生率,且能与VEGF抑制剂协同抗肿瘤,所以被推荐使用[32]。然而,对于这一推荐意见存在争议。有报道提示,ACEI和ARB类药物不但不能降低蛋白尿的发生,还可能促进肿瘤的生长与转移[37]。Lankhorst等[38]的研究表明,卡托普利有效降低动物模型中较低幅度的血压升高(10 mmHg),但不能降低较高幅度的血压升高(35~50 mmHg)。同时,ACEI与 ARB治疗 VEGF抑制剂相关性高血压时的效果也存在差异。研究表明RAS抑制剂的类型可能影响RAAS系统对原发和转移部位肿瘤形成的作用。与ACEI相比,ARB治疗可能会产生更好的临床结果。原因是一些与RAS 通路有关的肽,如血管紧张素(1-7)[Ang(1-7)]和缓激肽可能影响ARB或ACEI的抗肿瘤作用。ACE2/Ang(1-7)/MasR 轴是 RAS 的另一分支,可通过多种途径抑制肿瘤进展,但ACEI会抑制Ang(1-7)的产生[39]。此外,ACEI可稳定缓激肽,但缓激肽与黑素瘤细胞中ET-1分泌增加有关,从而刺激肿瘤生长和存活[40]。与之相比,ARB不会产生上述效应,因此ARB可能比ACEI具有更好的临床效果。

表2 药物相关性高血压的治疗

β受体阻滞剂会影响NO和血管舒张,也在考虑之列。但降压作用并不明确,更多被用于心律不齐、OT间隙延长等[41]。利尿剂可能会导致脱水和电解质紊乱加剧,并不被推荐常规使用。仅在VEGF抑制剂治疗引起高血压的盐敏感性升高时,用于减少水钠潴留[33]。

根据VEGF抑制剂相关性高血压产生的机制,有些临床前研究提出使用NO供体或ET-1抑制剂来降低高血压。其中,奈比洛尔增加NO的产生,卡维地洛具有额外的血管舒张作用,因此可能具有降血压作用[42]。研究表明,ET-1抑制剂(马西替坦)可有效预防或治疗高血压,甚至降低蛋白尿,但相关临床数据不足[19]。

在开始治疗之前评估血压值十分必要。如治疗前存在高血压,应先降压治疗。凡接受VEGF抑制剂治疗的病人 (特别是高危病人),如有高血压病史、高龄和肥胖的病人,应规律监测血压。由于血压升高通常在接受治疗后很快出现,因此,在治疗的第1个月,病人应密切注意监测血压[21]。

结 语

越来越多的抗血管生成药物被证实在HCC治疗中有效,但VEGF抑制剂相关高血压所带来的临床问题也日益突出。一方面,公认推荐使用二氢吡啶类CCB来控制高血压,同时深入研究NO供体与ET-1抑制剂在降压与抑制肿瘤生长中的作用,寻找更好的治疗方案。另一方面,VEGF抑制剂与其他抗肿瘤药物的联用为减少不良反应提供了可能,其中各类肿瘤中PD-1抗体与VEGF抑制剂联用取得更好的疗效,使抗血管生成治疗的应用更广泛且安全、有效。药物相关高血压的出现提示良好的疗效和预后。在不降低VEGF抑制剂靶向作用的基础上,寻找合适的药物控制高血压并提高抗血管生成疗效是目前值得关注的问题。