1990-2018年东江流域土地利用变化及其驱动力

邓信翠, 陈洋波

(中山大学 地理科学与规划学院, 广东 广州 510275)

土地利用变化体现了人类活动与自然环境的相互作用及影响,是全球变化研究的热点问题。1995年,IGCP和IHDP联合提出的“土地利用/覆被变化科学”研究计划指出来了LUCC研究重点,推动了LUCC研究在全球范围的发展[1]。土地利用变化驱动力是指影响土地利用目的和方式的自然因素和社会经济因素,进行区域土地利用变化驱动力分析,是预测未来土地利用变化方向、优化土地利用方式、提高土地资源利用效率的基础[2]。近年来,国内外学者采用土地利用驱动力模型[3]对区域土地利用变化及其驱动机制研究取得了较好的研究成果。Lambin[4]等对引起土地利用变化的原因进行了系统的阐述;Turne[5]等采用案例对比研究方法分析全球土地利用变化与环境变化的关系;Gobint[6]用回归模型分析了影响农业土地利用变化的驱动力;史培军[7]、摆万奇[8]等采用回归分析方法分析区域土地利用变化及驱动因素的关系;谢花林[9]、姜楠[10]等通过Logistic回归模型分析了土地利用变化驱动力;贾科利[11]、李晨曦[12]等采用主成分分析法研究区域土地利用变化的驱动机制。东江地处粤、港、澳三地交接处,是香港特区以及广东省广州东部、深圳、河源、惠州、东莞等地的主要供水水源。东江流域下游地区经济发达,2017年东江流域GDP总量约占广东省GDP的48%。经济的快速发展驱使流域土地利用格局发生变化,影响流域生态环境质量和可持续发展。现有的关于东江流域土地利用变化驱动研究侧重于分析东江子流域土地利用变化的驱动机制[13-14],土地利用演变分析的时效性和整体性不足。本研究以东江流域为研究区,选取土地利用动态度、土地利用程度和土地利用转移矩阵,分析1990—2018年土地利用变化时空特征,采用主成分分析法及灰色关联分析法分析土地利用变化驱动机制,以期为优化流域土地利用方式、合理配置土地资源提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

东江发源于江西省寻乌县的桠髻钵,流经龙川、东源、河源、紫金、惠阳、博罗、东莞等县市在东莞石龙镇流入珠江三角洲[15]。东江流域地处113°52′—115°52′E,22°38′—25°14′N,流域总面积为35 340 km2,干流全长562 km。地势东北高,西南低。龙川县以上流域为流域上游,龙川县合河坝至观音阁流域为流域中游,下游为观音阁至入海口流域。流域属亚热带季风气候区,有明显的干湿季,流域内多年平均降水量为1 500~2 400 mm,主要集中在4—9月,空间上分布上西南多,东北少,呈现由南到北递减的趋势;流域多年平均气温为20~22 ℃[16]。

1.2 数据来源

东江流域土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心提供的1990—2018年6个时相的土地利用现状遥感监测数据,主要通过目视解译Landsat遥感影像数据获得,分辨率为1 km,利用ArcGIS软件进行重分类将土地利用分为6类,影像裁剪得到东江流域1990—2018年土地利用数据。流域社会经济数据来源于1990—2018年广东省、江西省各市县统计年鉴,从人口增长、经济增长、社会富裕程度和农业发展4个方面选取14个社会经济指标:总人口(X1)、非农业人口(X2)、地区生产总值(X3)、社会消费品零售总额(X4)、第一产业比例(X5)、第二产业比例(X6)、第三产业比例(X7)、社会固定资产投资(X8)、地方财政支出(X9)、地方财政收入(X10)、城镇居民人均可支配收入(X11)、农村居民人均纯收入(X12)、粮食单产(X13)、农村机械总动力(X14)。

1.3 研究方法

1.3.1 土地利用动态度 区域土地利用数量变化速率可用土地利用动态度来表示[17-18]。其中,单一土地利用动态度是区域某种土地利用的面积在研究期间的变化速度,综合土地利用动态度是区域土地利用变化的整体变化速度。数学表达式为:

(1)

(2)

式中:K单一土地利用动态度;Ua,Ub分别为研究初期、研究末期土地利用类型面积;T,t2-t1为时间间隔;LC为综合土地利用动态度; ΔLA(ij)为第i类土地转变为非i类土地的绝对值; ΔLA(i,t1)为第i类土地在t1时期的面积。

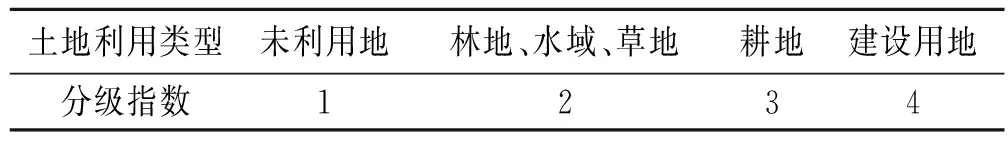

1.3.2 土地利用程度 土地利用程度体现了区域土地利用的综合水平和变化趋势。樊玉山[19]等提出了土地利用综合分析方法,将土地利用分为4级(表1),级数越高,土地利用受人类活动影响越大,在此基础上计算流域土地利用程度综合指数及土地利用程度变化率[20]。

表1 东江流域土地利用程度赋值表

1.3.3 土地利用转移矩阵 土地利用转移矩阵是土地利用变化分析常用的一种方法,以矩阵形式全面的反映研究区各类土地利用相互的转移情况及土地利用结构变化特征[21]。本研究利用ArcGIS软件对流域1990和2018年土地利用数据进行叠加分析,制作东江流域1990—2018年土地利用转移矩阵。

1.3.4 土地利用变化驱动力分析 自然环境因素和社会经济因素是影响土地利用变化的主要驱动因素,自然因素制约了土地利用空间分布和开发利用程度,社会经济因素则是土地利用结构变化的主要驱动力[22]。土地利用变化驱动力分析需要建立细致全面的指标体系,主成分分析法基本思路是降维,将驱动力因子中的冗余信息剔除,用较少的指标代替并表达出原来较多的信息[23]。灰色关联分析通过计算驱动因子与各土地利用面积变化的关联度,确定因子对土地利用变化的驱动作用的大小,关联度越大,驱动作用也就越大,反之则越小,该方法有效的克服了单因子分析的假定性,与土地系统的复杂性相适应[24]。本研究采用主成分分析方法研究东江流域土地利用变化社会经济驱动机制;采用灰色关联分析方法探索社会经济驱动因子对各土地利用变化的驱动作用,由于未利用地面积较小,本研究不对未利用地变化驱动因子进行分析。

2 结果与分析

2.1 土地利用结构变化分析

1990—2018年东江流域土地利用分布如附图14所示。流域土地利用以林地和耕地为主,未利用地面积占比最小,1990—2018年土地利用结构变化主要表现为建设用地持续增加,耕地、林地、草地、水域和未利用地面积逐年减少。1990年,流域林地面积占比为69.08%,林地在流域内分布较为广泛,1990—2018年,林地面积共计减少了766.039 km2,面积减少主要发生在下游的深圳市和东莞市,至2018年林地面积占比为66.89%。耕地1990年面积占比为19.62%,2000—2005年期间,耕地面积急剧下降,面积占比减少了1.51%,2005年后耕地变化相对平缓,至2018年面积共计减少了1 171.25 km2,流域下游东莞市和深圳市耕地面积减少最为突出,耕地主要分布在流域下游的博罗县、增城区、惠阳市和惠东县,沿河流两岸分布。草地1990年面积占比为3.35%,2018年为3.04%,面积变化较小,主要分布在中游紫金县、东源县和连平县。1990年水域面积占比为4.41%,研究期内面积共计减少了44.749 km2,2018年面积占比为4.28%。1990—2018年,建设用地面积逐年增加,由1990年的1 225.31 km2增长至2018年的3 321.34 km2,面积及占比分别增加了2 096.03 km2和6.34%,2000—2005年期间,建设用地面积增幅最大,流域占比增加了2.46%,2005年后变化幅度减缓,面积增加主要发生在流域中、下游的深圳市、东莞市、惠阳市、增城区和源城区。未利用地在流域内面积占比较少,研究期间面积共计减少了2.3 km2,主要分布在下游东莞市。

2.2 土地利用速度变化

东江流域单一土地利用动态度以及综合土地利用动态度详见表2。

表2 东江流域1990-2018年土地利用面积变化

从单一土地利用动态度来看,1990—2018年,建设用地土地动态度最大,地类变化速度最快,平均年变化速率为6.09%,其次是未利用地、耕地、草地、林地和水域,土地利用动态度分别为-2.49%,-0.61%,-0.34%,-0.11%和-0.10%。流域未利用地面积基数较小,研究期间面积变化速率较大;耕地、草地和林地的面积减少的变化速率较大,说明随着流域社会经济的发展,土地利用受人类活动影响较大。各类土地利用类型在2000—2005年单一土地利用动态度最大,这一阶段土地利用面积变化速率最大。总体来看,1990—2018年流域土地利用变化速率呈先增加后减少趋势。各类土地利用区域变化幅度差异明显,草地与耕地区域变化趋势一致,耕地在流域上游呈增加趋势,中、下游呈减少趋势,下游地类变化幅度最大;林地在各流域内均呈减少趋势,变化幅度较小;水域变化趋势与耕地相反,在流域上游呈减少趋势,中、下游呈增加趋势;建设用地在各子流域内均呈增加趋势。

各土地利用变化速率呈先增加后减少趋势,土地利用区域变化趋势较一致,建设用地表现为:上游>下游>中游,其余土地利用均为:下游>上游>中游,且下游地类变化速率高于流域整体地类变化。1990—2018年,东江流域综合土地利用动态度先增加后降低,后期土地利用变化速度减缓。依据刘纪远先生提出的土地利用动态特征划分标准[25]:急剧变化型(21~24)、快速变化型(13~20)、缓慢变化型(4~12)和极缓慢变化型(0~3),东江流域1990—2018年期间的土地利用综合动态度为9.75,各子流域分别为9.51,6.72和12.58,流域土地利用处于缓慢变化阶段,仍处于较低水平。

2.3 土地利用程度分析

1990—2018年东江流域土地利用综合指数详见表3。由表3可知,1990—2018年,东江流域土地利用综合指数处于中上游水平,土地利用综合指数持续增加,土地利用综合指数变化率为大于0,土地利用处于上升发展期。

随着社会经济的快速发展,流域土地利用集约化程度增加,土地利用结构不断优化。其中,流域上、中游土地利用程度低于流域水平,下游高于流域水平,这可能是由于流域上、中游林地面积比例较大,建设用地面积较小。

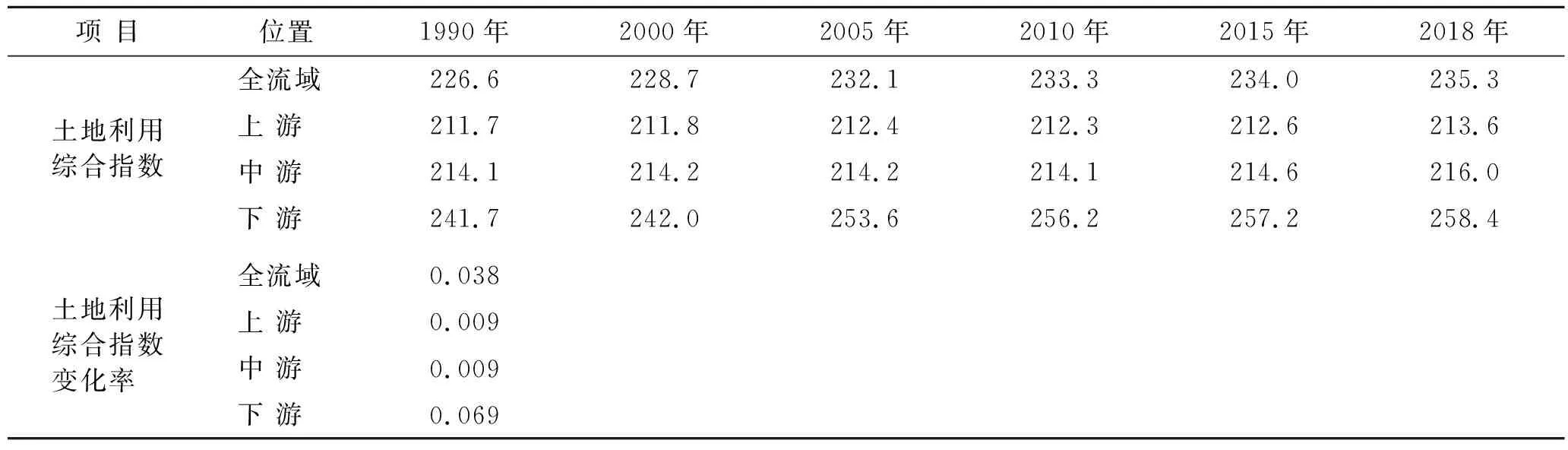

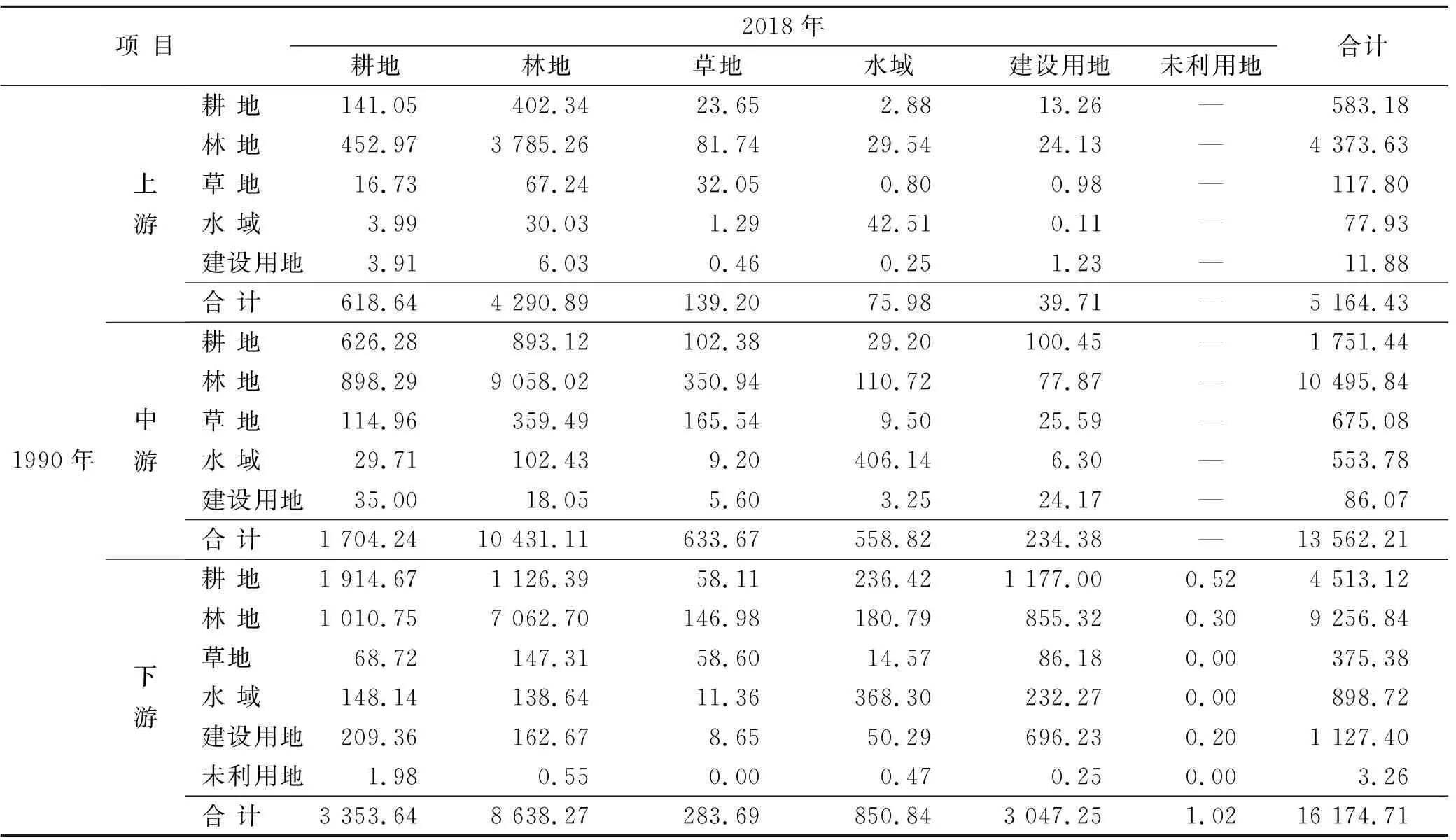

2.4 土地利用类型转化

结合东江流域土地利用转移矩阵(表4)可知,1990—2018年,建设用地面积增加了2 096.04 km2,其中耕地转入面积为1 042.85 km2,占到建设用地增加面积的49.75%,林地转入面积为770.28 km2,占建设用地增加面积的36.75%,林地和耕地是建设用地增加的主要来源。耕地面积共计减少了1 171.25 km2,主要转出方向为建设用地、水域和林地,净转出面积分别为1 042.85,87.70,60.04 km2;林地转出面积为766.04 km2,主要转向为建设用地和水域,净转出面积为770.28 km2,49.56 km2;草地转出面积为114.75 km2,主要转向为建设用地和耕地,净转出面积分别为17.88,97.31 km2。水域主要由耕地、林地和草地转入,净转入面积分别为87.70,49.56和3.07 km2,1990—2018年,水域地类面积共计减少44.749 km2,主要转为建设用地,净转出面积为185.54 km2;未利用地面积变化较小,其主要转向为水域和林地。

对比区域土地利用转移矩阵(表5),土地利用转化差异较大。耕地转化上,上游主要由林地转入增加,中游和下游耕地主要转为建设用地;林地转化上,上游主要转出方向为耕地,中游和下游则主要转换为建设用地。草地转化上,上游主要由林地转入增加,中、下游主要向建设用地、林地和耕地转出。水域转化上,上游主要转向为耕地,中游主要由林地转入,下游水域增加来源为林地和耕地的转入,主要转出为建设用地;建设用地转化上,各子流域建设用地面积增加主要来源于耕地和林地的转入。

表3 东江流域1990-2018年土地利用综合指数及变化率

表4 东江流域1990-2018年土地利用转移矩阵 km2

表5 东江流域上、中、下游1990-2018年土地利用转移矩阵 km2

2.5 驱动土地利用力分析

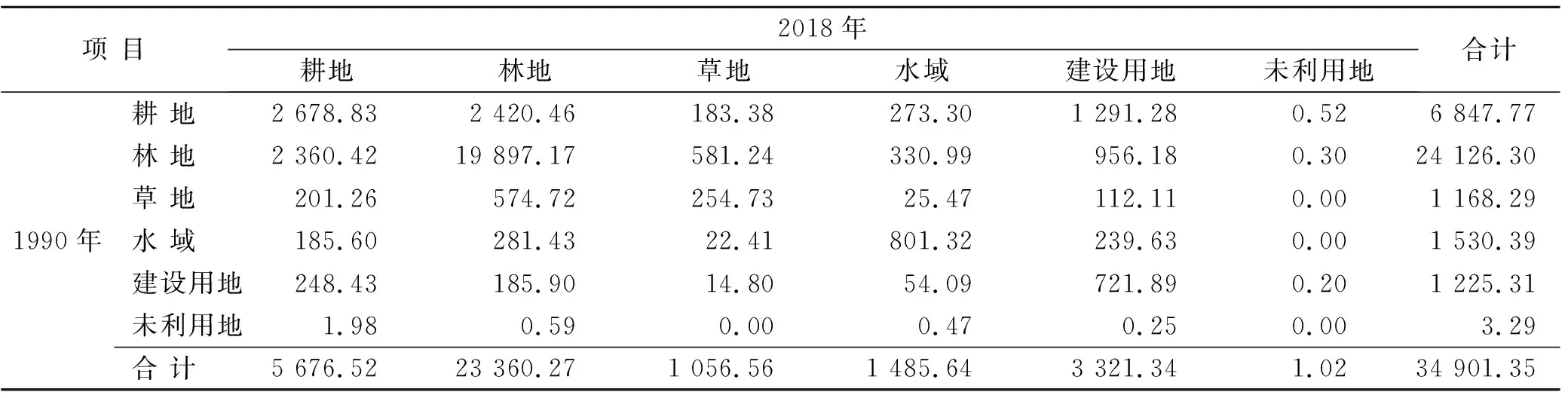

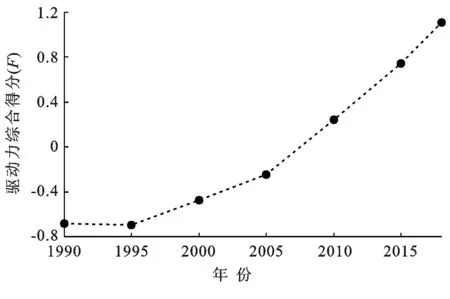

2.5.1 主成分分析 根据主成分提取条件: ①特征值>1; ②累计贡献率>85%,提取出两个主成分因子(贡献率为95.287%)。第一主成分(贡献率55.745%)与X3(地区生产总值),X4(社会消费品零售总额),X7(第三产业比例),X8(社会固定资产投资),X9(地方财政支出),X10(地方财政收入),X11(城镇居民人均可支配收入),X12(农村居民人均纯收入)具有较强的正相关,与X6(第二产业比例)具有较强的负相关,这些因子主要与经济发展水平与社会富裕程度有关,第一主成分主要表达了经济增长和社会富裕程度的变化。第二主成分(贡献率39.542%)与X1(总人口),X2(非农业人口),X13(粮食单产),X14(农村机械总动力)存在较强的正相关,与X5(第一产业比例)存在较强的负相关,主要反映了人口增长和农业发展。

根据因子得分矩阵,可得到提取的两个主成分的表达式,以提取的主成分对应的方差贡献率占总方差贡献率的比例为权重,计算得到1990—2018年东江流域土地利用变化驱动力综合得分:

F=(55.745F1+39.542F2)/95.287

(3)

式中:F1,F2分别为第一主成分、第二主成分表达式。

由图1可知,东江流域土地利用变化综合驱动力得分逐年增加,变化呈直线上升趋势,其中1990—2005年土地利用变化综合驱动力得分为负值,2005年后驱动力得分为正值,东江流域社会经济驱动因素对土地利用变化影响逐渐增强。

综合以上分析,本研究将影响东江流域1990—2018年土地利用变化的社会经济驱动因子归纳为人口增长、经济增长、社会富裕程度和农业发展。

图1 东江流域1990-2018年驱动力综合得分

2.5.2 灰色关联分析 结合表6可知, ①耕地变化与X5(第一产业比例),X6(第二产业比例),X14(农村机械总动力),X12(农村居民人居纯收入)以及X11(城镇居民人均可支配收入)等因子有较高的关联度,经济增长特别是产业结构调整、农业发展和居民生活水平是耕地变化的主要驱动力。 ②林地变化与X5(第一产业比例),X6(第二产业比例),X14(农村机械总动力),X12(农村居民人居纯收入)以及X11(城镇居民人均可支配收入)等因子关联度较高,影响林地变化的驱动因子与耕地一致。 ③草地变化与X5(第一产业比例),X14(农村机械总动力),X6(第二产业比例),X12(农村居民人居纯收入)及X1(总人口)有较高的关联度。影响最大的是经济增长中产业结构的调整,其次为农业发展、居民生活水平和人口增长。 ④对水域变化影响较大的因子为X12(农村居民人居纯收入),X1(总人口),X11(城镇居民人均可支配收入)及X12(农村居民人居纯收入)。居民生活水平和人口增长是主要驱动力。 ⑤对建设用地影响最大的因子为X1(总人口),其次为X2(非农业人口),X13(粮食单产)及X3(地区生产总值)。建设用地变化的主要驱动因子为人口增长、农业发展和经济增长。总体来说,影响东江流域土地利用变化的驱动力因子依次为经济增长、人口增长、社会富裕程度和农业发展,但各社会经济驱动力并没有明显的主次之分。土地利用变化是一个复杂的演变过程,不同地类的影响因素并不是孤立存在的,而是相互制约、相互促进的关系,把所有驱动因素看成一个完整的系统,对驱动因子有全面的认识,才能完整地揭示土地利用演变过程的驱动机制。

3 讨论与结论

3.1 讨 论

通过对东江流域土地利用变化分析可知,区域土地利用变化差异较大,土地利用处于缓慢变化阶段,社会经济发展对流域土地利用变化驱动作用逐渐增加,流域土地利用具有充裕的开发空间,特别是流域中上游地区,但流域土地利用开发过程会受自然地理环境和社会经济活动等因素的影响。东江流域上游以山地丘陵为主,中游以丘陵和平原地貌为主,易发生水土流失、水旱灾害等自然灾害,地形和自然灾害限制了土地资源的开发利用;流域下游以冲积平原为主,地势平坦,土地易被开发利用。流域草地、林地集中分布在中上游地区,耕地和建设用地则主要分布在流域下游,流土地利用空间分布格局及开发利用程度表明了自然地理环境对土地利用的影响。人口增长、经济发展、区域发展规划差异等也是影响流域土地利用变化的主要因素,区域人口、GDP、城市化水平差异显著,表现为:下游>中游>上游,人口、社会经济的快速增长,更易促进非建设用地向建设用地转化,城镇化扩张越快,1990—2018年区域土地利用综合水平与流域社会经济发展程度较一致,表明了人口和社会经济发展对土地利用结构的影响。政府决策方面,为保护东江源区生态环境,赣江政府2003年提出打造“脐橙基地”的产业定位,建设“水源涵养林”,实施以“青山绿水”为重点的生态工程。2005年,中游地区遭遇了百年一遇洪涝灾害,政府推进了区域水源林和防护林的建设;此外,韶关市、河源市和梅州市为北部生态经济发展区,限制了区域林地向其他地类的转换。

表6 社会经济驱动因子与土地利用关联度

下游自改革开放以来,深圳和广州经济快速发展,并带动了东莞市和惠州市的经济发展,推动了下游地区城市化发展,与2000年之后建设用地面积快速增加、耕地面积急剧减少相呼应。随着粤港澳大湾区建设的推进,便捷的区位条件和完善的交通体系给东江流域带来了新的发展机遇。结合流域土地利用变化特点,本文提出以下区域发展策略:上游地区在产业结构调整过程中应加强对林地的保护,减少城镇建设对林地、耕地的影响;中游地区在推进城镇化和工业化过程中,应提高土地利用集约化水平,减少无序扩张造成的土地资源浪费,加强对重要及敏感生态功能区的保护;下游城镇化平较高,城市扩张带来了建设用地供需矛盾突出、生态建设与环境保护用地比例低等问题,应推进城镇、工矿和农村居民点整合,促进土地利用布局聚集,并加强生态建设与环境保护用地保护和生态环境建设。

3.2 结 论

(1) 东江流域土地利用主要以林地和耕地为主,未利用地所占比重最小。1990—2018年,建设用地面积持续增加,其余地类均呈减少趋势。土地利用变化速率呈先增加后减少趋势,2000—2005年土地利用变化速率最快;除建设用地外,地类变化速率表现为:下游>上游>中游,上、中、下游流域地类变化差异显著。

(2) 1990—2018年,流域建设用地主要由耕地和林地转入,草地、水域和未利用地主要转向均为建设用地。流域上游林地面积减少显著,主要向耕地、草地转化;中游林地、耕地、草地呈减少趋势,主要转为建设用地;下游耕地、林地、草地和水域主要向建设用地转出。

(3) 经济增长、人口增长、社会富裕程度和农业发展是东江流域土地利用变化主要的社会经济驱动因子,驱动因子对流域土地利用变化驱动影响逐年增加。通过灰色关联分析可知,社会经济驱动因子对各土地利用变化的驱动作用不同,其中,经济增长特别是产业结构调整、农业发展和居民生活水平是影响耕地和林地的主要驱动力;人口增长和居民生活水平是草地和水域的主要驱动力;影响建设用地的因子主要为人口增长、农业发展和经济增长。

(4) 随着社会经济发展,流域土地利用结构不断优化,土地利用集约化程度逐渐增加。1990—2018年流域土地利用综合指数呈直线上升,土地利用综合指数变化率为0.038,流域处于上升发展阶段,土地资源不断向经济效益更高的土地利用类型转变。随着粤港澳大湾区的建设开发,未来流域内土地开发利用活动将更加频繁。