粉垄耕作对土壤水分利用效率和马铃薯产量的影响

王斌 何文寿 耿世杰

摘要:为提高水分利用效率及马铃薯产量,2019年在宁夏南部山区以青薯9号为试验材料,设置粉垄耕作F20(耕作深度20 cm)、粉垄耕作F40(耕作深度40 cm)、粉垄耕作F50(耕作深度50 cm)处理并以传统旋耕C20(耕作深度为20 cm)为对照,探究粉垄耕作对土壤团聚体、水分、马铃薯产量及水分利用效率的影响。结果表明,与传统旋耕相比,粉垄耕作可以显著增加粒径在 0.25 mm以上的机械稳定性团聚体数量,改善土壤结构;粉垄耕作可以提高土壤含水率及水分利用效率,F30、F40和F50的水分利用效率显著高于C20,增量分别为54.76%、70.32%和71.85%;粉垄耕作可以显著提高马铃薯产量和商品薯率,F30、F40和F50的总产量均显著高于C20,F40和F50的商品薯率显著高于C20和F30。综合考虑,宁夏南部山区较适宜的耕作方式为粉垄耕作,推荐粉垄深度为40~50 cm。

关键词:粉垄耕作;团聚体;土壤水分;水分利用效率;马铃薯产量

中图分类号:S532.04 文献标志码:A 文章编号:1002-1302(2020)21-0093-04

马铃薯是我国四大粮食作物之一,仅次于水稻、小麦、玉米[1-2]。宁夏作为北方马铃薯主产区之一,马铃薯已成为该地区粮食生产和脱贫致富的优势作物。宁夏的马铃薯种植主要集中在南部山区,由于缺乏灌溉条件,作物生长基本依靠自然降水,季节性干旱时有发生,而且经过连年旋耕,耕作层变浅、犁底层加厚、土壤保水保肥能力下降,水分利用效率低且不稳定,导致单产偏低。因此,高效利用自然降水、改善土壤结构是提高旱作区作物水分利用效率的重要途径[3]。粉垄(又称深旋耕技术)是指根据作物生长需求,利用多个并列垂直螺旋型钻头,在高速旋转下垂直入土旋磨(深度可为30~50 cm)进行调节,使土壤粉碎、自然悬浮成垄,能够原位粉碎土块,并且打破犁底层,达到增厚耕作层、疏松深层土壤、提高土壤含水率的目的[4-5]。有研究表明,粉垄可以降低土壤容重,提高土壤水分含量,进而改善土壤结构[6-7]。张绪成等的研究表明,粉垄能够通过促进土壤供水,增强马铃薯个体和群体发育,对马铃薯产量和商品率有较明显的提高作用[8]。因此,本试验研究传统旋耕与不同深度粉垄耕作对马铃薯水分利用效率与产量的影响,旨在寻求更适宜该地区的耕作方式,为推广马铃薯高效种植模式提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验点设在西吉县新营乡白城村(36°15′N,105°E点),位于宁夏回族自治区南部,六盘山西麓,属黄土高原干旱丘陵区。年均气温12.7 ℃,年均降水量570.2 mm,无霜期达198 d。试验地土壤类型为侵蚀黑垆土,土壤基本理化性质为有机质含量16.28 g/kg、碱解氮含量74.52 mg/kg、速效磷含量15.34 mg/kg、速效钾含量132.71 mg/kg、pH值8.33。

1.2 試验材料

供试马铃薯品种为青薯9号原种,试验用肥料为尿素(N含量≥46%)、过磷酸钙(P2O5含量≥12%)、硫酸钾(K2O含量≥50%)。

1.3 试验方法

采用单因素随机区组设计,设置粉垄耕作F30(耕作深度为30 cm)、粉垄耕作F40(耕作深度为 40 cm)、粉垄耕作F50(耕作深度为50 cm)、传统旋耕C20(耕作深度为20 cm,对照)共4个处理,每个处理3次重复,小区面积为27 m2(9 m×3 m)。采取白膜半覆、双行种植,膜宽80 cm,行距50 cm,株距40 cm,种植深度15~20 cm,人工种植,用种量 1 800 kg/hm2,密度40 000穴/hm2。2019年4月28日播种、10月2日收获。供试肥料用量为尿素 390 kg/hm2、过磷酸钙750 kg/hm2、硫酸钾 150 kg/hm2;氮肥70%作基肥,30%在现蕾期作追肥。

1.4 项目测定

土壤机械稳定性团聚体:使用S形取土法,在2019年10月初马铃薯收获后,采集0~20 cm、20~40 cm 共2个土层的原状土样,带回实验室,自然风干后剔除石块、有机残体,利用干筛法测定机械稳定性团聚体的粒级分布及稳定性[9]。

土壤含水率:在马铃薯苗期(6月20日)、块茎形成期(7月16日)、块茎增长期(8月14日)、淀粉积累期(9月10日)、收获期(10月1日),采用土钻按照0~20 cm、20~40 cm、40~60 cm分3层采集土样,将样品带回实验室后立即测定土壤自然含水率。

马铃薯水分利用效率:在马铃薯播种前与收获后,使用环刀取土法分3层(0~20、20~40、40~60 cm)采集土样测定土壤容重,相关计算公式如下:

式中:WUE为马铃薯水分利用效率[kg/(hm2·mm)];Y为产量(kg/hm2);ET为马铃薯耗水量(mm);P为降水量(mm);ΔW为马铃薯收获期与播种期的土壤贮水量变化量(mm);W为土壤贮水量(mm);h为土层厚度(cm);b为土壤含水率(%);a为土壤容重(g/cm3)。

马铃薯产量:将各小区的马铃薯全部挖出,分别称质量,按小区记录马铃薯大薯(质量>150 g)、中薯(质量为75~150 g)、小薯(质量>75 g)的产量及薯数,并计算其商品薯率。

1.5 数据分析

采用Excel 2010软件进行数据整理与图表制作、SPSS21进行单因素方差分析。

2 结果与分析

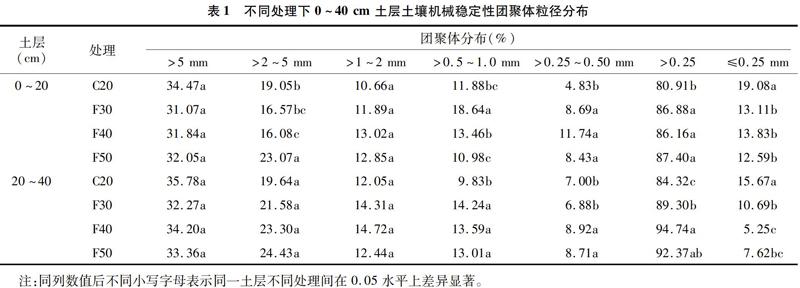

2.1 粉垄耕作对土壤团聚体的影响

采用干筛法获取的土壤机械稳定性团聚体包括水稳性团聚体和非水稳性团聚体,其组成特征反映了土壤团聚体抵抗机械外力破坏的能力[13]。如表1所示,粉垄条件下粒径>0.25 mm的机械稳定性团聚体数量(DR0.25)均高于传统耕作,0~20 cm土层,F30、F40、F50的DR0.25分别较C20显著提高7.4%、6.5%、8.0%。而相应的,粒径≤0.25 mm的机械稳定性团聚体数量C20则显著高于F30、F40、F50。粒径为0.5~1.0 mm的机械稳定性团聚体数量表现为F30显著高于C20、F40、F50。20~40 cm 土层,粒径>0.25 mm的机械稳定性团聚体数量(DR0.25)同样均高于传统耕作,并且粒径为>0.25~0.50 mm的机械稳定性团聚体数量表现为F40、F50显著高于F30与C20,可见,粉垄对土体有一定的扰动影响,可以提高土壤中中等粒径团聚体的占比。

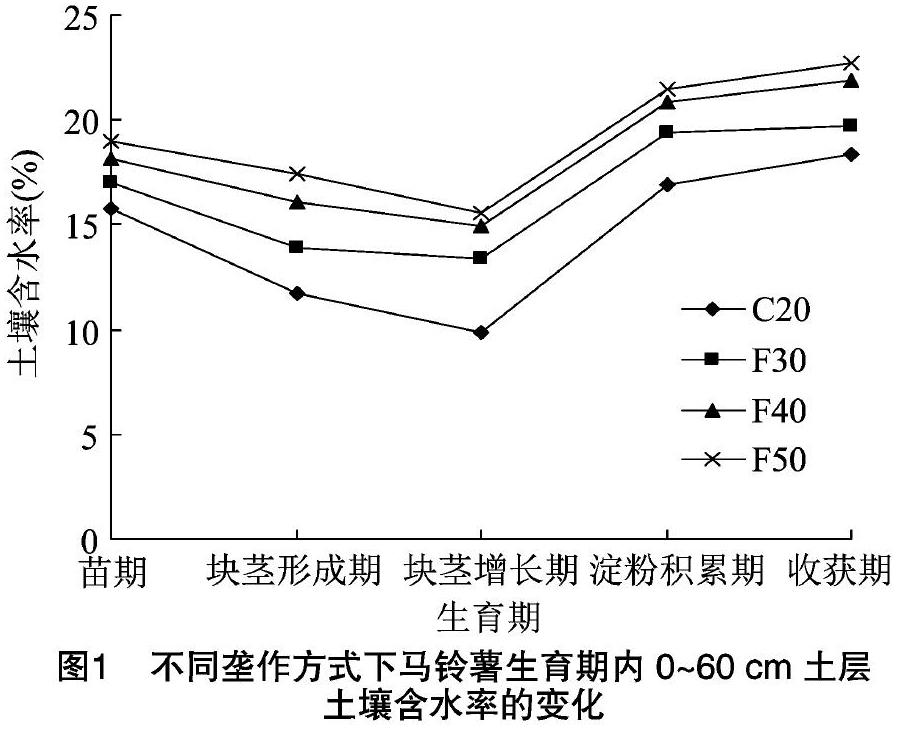

2.2 粉垄耕作对马铃薯含水率及水分利用效率的影响

2.2.1 粉垄耕作对土壤含水率的影响 由图1可知,在各处理下,试验区0~60 cm(养分吸收层)土层的土壤含水率变化趋势大体一致,并且与相应时间的降水量(图2)密切相关。从图2可以看出,8月上旬降水量明显增加,达到74.5 mm,而此时正值马铃薯块茎增长期,较大的耗水量使土壤含水率反而下降。整体来看,以块茎增长期为节点,0~60 cm土层的土壤含水率随马铃薯生育期的进行呈现出先降后升的变化趋势。土壤含水率表现为F50>F40>F30>C20,粉垄耕作下的土壤含水率均高于传统耕作,粉垄耕作在苗期、块茎形成期、块茎增长期、淀粉积累期、收获期较C20分别高出8.18%~20.23%、17.86%~47.79%、35.85%~58.55%、14.89%~27.11%、7.13%~23.50%,增幅较大,其中以块茎增长期增幅最大。

2.2.2 粉垄耕作对马铃薯水分利用效率的影响 如表2所示,粉垄耕作能够显著降低作物耗水量,从而提高水分利用效率。收获期各处理土壤贮水量表现为F40>F50>F30>C20,但差异不显著,而F30、F40和F50的作物耗水量分别较C20显著减少29.76%、34.00%和33.99%,粉垄耕作各处理之间的差异并不显著。从水分利用效率来看,F30、F40和F50均显著高于C20,分别提高54.76%、70.32%和71.85%,其中以F40与F50表现为最佳,相比C20的增量达到70%以上,对比F30,F40与F50的水分利用效率有显著提高。

2.3 粉垄耕作对马铃薯产量的影响

表3为不同处理下马铃薯产量情况,可以看出,粉垄耕作可以显著提高马铃薯产量,并对商品薯率有一定的影响。F30、F40和F50的总产量显著高于C20,增量分别为8.56%、12.31%和13.21%,F40与F50的总产量相近。F30、F40和F50的总薯数高于C20,且不同处理间有显著的差异。不同处理间大薯和中薯的薯数和产量均有显著差异,具体表现为F30、F40和F50的大薯薯数和产量均显著高于C20,中薯的薯数和产量为F50>F40>F30>C20。而小薯的薯数表现为F30>C20>F50>F40,产量表现为C20>F30>F40>F50,有一定区别。从马铃薯商品率来看,F50>F40>F30>C20,F30与C20之间无较大差异,而F40和F50则显著高于C20,增量分别为6.53%和6.74%。

3 讨论与结论

西吉县位于宁夏南部山区,海拔高、气候冷凉,得天独厚的自然环境使其成为马铃薯生产的优势产区[14]。但由于地处山区,无灌溉条件,土壤结构不稳定,水分利用效率偏低,该地区马铃薯单产处于较低水平。

土壤团聚体分布及数量能直接表明土壤结构的抗蚀性和机械稳定性,粉垄耕作能改变土壤团聚体分布特征,显著增加中团聚体数量[15],本研究结果表明,粉垄可以显著提高粒径>0.25 mm的机械稳定性团聚体的数量,特别是粒径为>0.25~0.50 mm、>0.5~1.00 mm团聚体的数量。Six等认为,粒径>0.25 mm的团聚体是土壤中最好的结构体,其含量越多,说明团聚性越好,土壤团聚体越稳定,粉垄可以改善土壤结构[16-17]。

与传统旋耕相比,粉垄耕作深度达30~50 cm,可以打破犁底层,降低土壤耕层的容重。李轶冰等的研究表明,与传统旋耕相比,粉垄可改善土壤水分条件[18]。覆盖地膜可降低土壤跑墒,减少耗水量。随着粉垄深度的增加,土壤含水率呈上升趋势,说明作业深度越深越利于降水入渗和土壤水分调蓄。本研究结果表明,粉垄耕作可以显著降低作物耗水量,提高水分利用效率,且与C20相比,F40和F50的水分利用效率增量较大,均在70%以上。粉垄栽培技术可以增加耕层厚度,改善土壤物理结构,达到提升产量的目的[7,19]。本研究结果表明,相较传统旋耕,粉垄耕作可显著提高马铃薯产量与商品薯率,且F40和F50增量最大。结合以上分析,粉垄耕作可改善土壤结构,提高水分利用效率,达到增产增收的目的,且以粉垄深度为40~50 cm最佳。

参考文献:

[1]屈冬玉,谢开云,金黎平,等. 中国马铃薯产业发展与食物安全[J]. 中国农业科学,2005,38(2):358-362.

[2]王 涛,何进智,何文寿,等. 不同施肥处理对马铃薯产量和营养品质的影响[J]. 西南农业学报,2016,29(10):2416-2421.

[3]李 荣,侯贤清. 深松条件下不同地表覆盖对马铃薯产量及水分利用效率的影响[J]. 农业工程学报,2015,31(20):115-123.

[4]韦本辉,申章佑,甘秀芹,等. 粉垄栽培对旱地作物产量品质的影响[J]. 中国农业科技导报,2012,14(4):101-105.

[5]張绪成,马一凡,于显枫,等. 立式深旋松耕对西北半干旱区土壤水分性状及马铃薯产量的影响[J]. 草业学报,2018,27(12):156-165.

[6]李 华,逄焕成,任天志,等. 深旋松耕作法对东北棕壤物理性状及春玉米生长的影响[J]. 中国农业科学,2013,46(3):647-656.

[7]韦本辉,甘秀芹,陈耀福,等. 稻田粉垄冬种马铃薯试验[J]. 中国马铃薯,2011,25(6):342-344.

[8]张绪成,马一凡,于显枫,等. 西北半干旱区深旋松耕作对马铃薯水分利用和产量的影响[J]. 应用生态学报,2018,29(10):3293-3301.

[9]Kemper W D,Rosenau R C. Aggregate stability and size distribution[M]//Klute A. Methods of soil analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods. Madison,WI:ASA-SSSA,1986:425-442.

[10]李 儒,崔荣美,贾志宽,等. 不同沟垄覆盖方式对冬小麦土壤水分及水分利用效率的影响[J]. 中国农业科学,2011,44(16):3312-3322.

[11]乔 樵,沈善敏,周绍权. 东北北部黑土水分状况之研究 Ⅰ. 樵黑土水分状况的基本特征及其与成土过程的关系[J]. 土壤学报,1963(2):35-51.

[12]Eberbach P,Pala M. Crop row spacing and its influence on the partitioning of evapotranspiration by winter-grown wheat in Northern Syria[J]. Plant and Soil,2005,268(1):195-208.

[13]郑子成,李延轩,张锡洲,等. 不同土地利用方式下土壤团聚体的组成及稳定性研究[J]. 水土保持学报,2009,23(5):228-231,236.

[14]周向阳,张 晶,孔繁涛,等. 宁夏西吉马铃薯特色优势产业发展情况及启示[J]. 中国马铃薯,2019,33(1):57-61.

[15]王世佳,韦本辉,申章佑,等. 粉垄耕作对农田砂姜黑土土壤结构的影响[J]. 安徽农业科学,2019,47(20):76-79,96.

[16]Six J,Elliott E T,Paustian K. Soil structure and Soil organic matter Ⅱ. A normalized stability index and the effect of mineralogy[J]. Soil Science Society of America Journal,2000,64(3):1042-1049.

[17]周 虎,呂贻忠,杨志臣,等. 保护性耕作对华北平原土壤团聚体特征的影响[J]. 中国农业科学,2007,40(9):1973-1979.

[18]李轶冰,逄焕成,杨 雪,等. 粉垄耕作对黄淮海北部土壤水分及其利用效率的影响[J]. 生态学报,2013,33(23):7478-7486.

[19]张 莉,翟 振,逄 博,等. 深旋松耕改善耕层结构促进马铃薯增产[J]. 中国土壤与肥料,2017(4):17-23.王 俊,梁喜欢,王子璇,等. 不同基因型烟草抗逆生理指标对低氮胁迫的响应[J]. 江苏农业科学,2020,48(21):97-103.