浅析欧盟的战略自主——以防务合作为切入点

夏晓文

浅析欧盟的战略自主——以防务合作为切入点

夏晓文

2016年6月,欧盟对外行动署发布了《欧盟外交与安全政策的全球战略》,其中提出了“战略自主”的愿景。深刻变化的国际局势是欧盟提出这一愿景的背景。但是,由于欧盟长期以来在安全防务方面一直处于对美国的战略依赖之中,因此,在追求和实现战略自主上动力和能力不足。防务自主是战略自主的前提,建设可信的防务能力是欧盟谋求战略自主的必要条件。对于欧盟这样的超国家组织来说,防务能力的建设显然依赖成员国之间高效率、高质量的防务合作。通过对欧盟防务合作的具体措施和重点项目的分析,可以发现欧盟防务合作能够有针对性地弥补其目前防务能力的缺陷和短板,并促使其防务能力得以提升。但欧盟战略自主依然面临内部和外部的双重制约,内部制约来自欧盟内部的制度因素,即欧盟如何通过一体化的深化来形成真正意义上的“欧盟的战略”;外部制约来自欧盟与世界主要大国的关系态势,尤其是美国和俄罗斯对欧盟战略自主的牵制。这些制约因素使得欧盟战略自主的前景并不明朗,但是从另外一个角度来看,目前的确是欧盟实现战略自主的最好时机。对中国而言,欧盟实现战略自主利大于弊,中欧双方在促进欧盟战略自主、塑造国际多边秩序方面有合作的空间。

欧盟战略自主 防务合作 防务自主 永久结构性合作

2016年6月,欧盟对外行动署(European External Action Service)发布了题为《共有的愿景,共同的行动:一个更强大的欧洲》(Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe)的欧盟外交与安全政策全球战略[1](以下简称为《欧盟全球战略》)。这是欧盟自2003年出台《更加美好世界中安全的欧洲》(A Safe Europe in a Better World)的安全战略之后,再次在外交与安全政策领域发布总体战略。

在这份战略文件中,自主(Autonomy)成为一个被多次提及的关键词,同时还提到,这一战略孕育了欧盟战略自主的雄心,适当的雄心和战略自主对于欧洲在其境内外提高和平与安全的能力至关重要。[2]此后,欧盟政界和学界对欧盟的战略自主进行了广泛的讨论。

在这些讨论中,较有影响的包括德国科学与政治基金会(Stiftung Wissenschaft und Politik)发布的研究报告《欧洲战略自主:行为体、议题和利益冲突》[3]。该研究报告对欧盟的战略自主进行了非常系统的论述,包括欧盟战略自主的定义和内涵、欧盟各国的角色、行动领域以及一个多极化的国际社会对欧盟战略自主的制约等。总体而言,该报告认为,欧盟战略自主不能只是对特朗普当选美国总统后一系列言行的被动反应;世界上的其他大国不会坐等欧盟实现内部行动一致;在塑造自由主义的全球秩序上,中、俄两国并非欧洲的合作伙伴;在所有相关领域(安全政策除外),欧盟实现战略自主取决于一体化的深化;战略自主的致命短板是安全与防务政策;对战略自主发挥决定性作用的国家是德、法两国。另一项重要的研究成果是《战略自主与欧洲防务——通向一支欧洲军的道路?》,[4]在这部论文集中,研究者将欧盟战略自主与欧洲防务、欧洲军建设的问题结合起来,邀请了欧盟各成员国约30位专家分国别论述了各国内部对欧盟战略自主的讨论。上述两份文献都将欧盟战略自主与欧盟安全与防务紧密联系。在这一视角下,《欧洲档案》()杂志的专题讨论《欧洲防务产业:朝向欧盟战略自主》则深入到更专业的细节,邀请了众多欧盟政界高层官员对欧洲防务产业的现状进行剖析,展望防务自主的未来。[5]这些高层官员包括欧盟委员会总司专员、欧洲议会议员、成员国国防部长、欧盟军工企业高管等,他们都赞同大力发展防务产业以加强欧盟的防务自主和战略自主。此外,还有许多学者也将欧盟战略自主与防务建设结合起来研究,如《战略自主:通往防务的“欧洲主权”?》[6]、《英国脱欧、防务与欧盟战略自主的需求》[7]等。可以说,将欧盟防务研究作为欧盟战略自主的基础性研究在欧洲学界基本形成了共识。

纵观国内学界,也有不少学者以欧盟独立防务、共同防务以及欧洲军作为研究对象,但对欧盟战略自主的专题性讨论却并不多见。在《德国发展报告(2019)》中,郑春荣和伍慧萍对欧盟战略自主进行了阐述,郑春荣分析了德国2018年“疏美挺欧”的政策以及德国寻求欧盟战略自主的艰难性,这种艰难性既有欧盟成员国之间分歧的因素,也有德国过于追求本国利益而未将其有效转化为欧盟共同利益的原因。伍慧萍则系统地分析了欧盟及其成员国战略自主的思路、举措和效果,认为欧洲各国虽然出台了不少举措,但一方面各国保留主权的意愿十分强烈,另一方面美国对欧洲盟友打拉结合,这些都影响了欧洲加强战略自主的进展。

在分析欧盟战略自主时,国内学者通常重点关注其在对外政策方面的举措和宣示。笔者认为,作为一种愿景,战略自主基于实力,因此本文重点考察战略自主的内部支撑,并将欧盟战略自主与欧盟防务合作结合起来进行分析。首先梳理欧盟战略自主的背景、概念及内涵,然后通过分析欧盟的防务合作来看欧盟战略自主的具体措施,最后展望欧盟战略自主的前景。

一、欧盟战略自主提出的背景及其内涵

欧共体/欧盟的发展通常是危机推动模式,欧盟战略自主亦是如此。虽然关于欧盟战略自主的讨论只是最近几年的议题,但早在20年前,欧盟就在战略自主方面进行了努力和尝试。1998—1999年的科索沃危机暴露了欧盟应对危机能力不足和对美国及北约过度依赖的问题,这直接促使1998年12月英法两国首脑举行圣马洛峰会以及1999年欧盟理事会召开科隆会议与赫尔辛基会议,圣马洛峰会发表了关于欧洲防务的共同宣言,而科隆会议和赫尔辛基会议则提出了“行动自主”(Autonomy of Action)这一概念并将其细化。[8]2003年的伊拉克战争再次造成美欧关系的疏远和欧盟内部的分歧,但也催生了《欧盟安全战略》,这也是欧盟历史上第一份在安全领域出台的总体战略。[9]《欧盟安全战略》指导了欧盟及其成员国在随后十余年的安全政策协调,包括2009年根据《里斯本条约》显著扩大了欧盟外交与安全事务高级代表的职权以及出台欧盟共同安全与防务政策(Common Security and Defence Policy, CSDP)。但十余年间国际格局的深刻变化让安全战略落后于时代的发展,2016年6月,欧盟再次发布《欧盟全球战略》,并提出了“战略自主”这一概念。

(一)欧盟提出战略自主的背景

“战略自主”是《欧盟全球战略》中的关键词,强调欧盟在制定并实施全球战略时的自主行动能力,因此,这相对于2003年《欧盟安全战略》中提出的“行动自主”又上升了一个层次。具体而言,战略自主的提出和讨论,主要基于以下背景。一是美国战略重心转移。随着东亚的崛起和国际力量格局的变化,2011年11月,奥巴马政府提出“重返亚太”战略,将其战略重心逐渐从欧洲转移至亚太地区。二是乌克兰危机中俄罗斯对欧洲传统安全秩序的挑战。2014年,俄罗斯占领克里米亚,欧洲认为这违背了其战后所奉行的不以武力改变国家边界的基本安全理念,是对欧洲传统安全秩序的公然挑战。三是难民危机及恐怖主义对欧洲造成的非传统威胁。2015年以来,欧洲饱受难民危机和恐怖袭击的困扰,大量涌入的难民在欧洲不少国家制造了混乱局面,如2015年巴黎恐怖袭击事件、2016年初科隆性侵事件等。德国总理默克尔也因难民政策问题而备受批评。四是欧债危机对欧盟防务开支的影响。2008年爆发的欧债危机导致欧盟防务开支收紧,欧盟各国防务开支总和从2007年的2 040亿欧元下降到2013年的1 900亿欧元,直到2015年才恢复到2007年的水平。[10]考虑到通货膨胀因素,欧债危机对欧盟防务开支的负面影响至少持续了10年。受防务开支紧缩影响,欧盟许多重要成员国都压缩了军备计划,这也导致欧盟对美国的防务依赖加重,自主性不足。

此外,在欧盟发布全球战略之后,特朗普当选美国总统和英国脱欧也进一步加快了欧盟追求战略自主的步伐。首先,特朗普当选美国总统后,屡屡发表“美国优先”和“北约过时”的言论,宣称要从欧洲撤离,并指责北约的欧洲成员国在防务开支方面长期低于应有的水平。而且,特朗普的亚太战略总体延续了奥巴马的做法,并以“印太”代替“亚太”,计划将六成军力转移至该地区,[11]将中国定义为战略对手。这也导致美国对欧洲安全的关注度下降,欧盟必须在安全方面自主承担更多责任。其次,英国脱欧带来的挑战和机遇。英国脱欧意味着欧盟损失了将近1/4的军力,削弱了欧盟的整体防务能力。但是,考虑到英国在欧洲一体化进程中屡次扮演“绊脚石”和“制动器”的角色,并且在欧盟战略自主和独立防务方面也一直表现出较为消极的态度,因此,英国脱欧对欧盟的战略自主也不啻是一次难得的机遇,使战略自主的目标更容易实现。

综合来看,最近十年,欧洲所感知的安全度在下降,而此前一直为欧洲提供安全承诺的美国自特朗普执政后出现了将战略重心从欧洲移往他处的政策倾向。上述变化对欧盟来说并非完全是坏事,因为美国对欧洲的安全承诺不是无偿的,它要求欧洲国家在重大国际问题上追随美国。例如,美国单方面退出《伊核协议》后,也要求欧洲国家切断与伊朗的交往;又如,美国在“北溪2号”项目问题上要求德国放弃价格更低的俄罗斯天然气管道;[12]等等。在这样的背景下,虽然欧盟各国必须在安全方面投入更多,但欧盟在国际政治领域也有理由奉行更加自主的外交与安全政策。

(二)欧盟战略自主的内涵

“欧盟战略自主”这一概念出自《欧盟全球战略》,然而该战略并未对其进行严格的定义。因此,我们首先有必要对这一概念的内涵进行讨论,这一概念蕴含了何谓欧盟战略及何谓战略自主两个层面的问题。

首先是欧盟战略的问题,《欧盟全球战略》中对欧盟的战略提出了五个愿景,一是欧盟自身的安全,二是欧洲东部与南部的接壤国家和地区的恢复,三是对冲突和危机的综合处置方法,四是合作和稳定的地区秩序,五是为21世纪构建适当的全球治理结构。[13]这五个愿景逐次升级,从自身的安全,上升到欧盟边界的稳定和危机处理,再上升到地区秩序,最后是全球治理结构。也就是说,欧盟的战略从确保自身安全出发,着眼于塑造一个全球秩序。

但是,《欧盟全球战略》更像是一份宏观的指导性文件,为欧盟成员国确立了愿景和目标,并号召欧盟各国进行全方位的深度合作来实现这些目标。这同时也暴露出欧盟战略的一个根本性问题,即是否存在真正意义上的“欧盟的战略”。由于欧洲共同外交与安全政策(CFSP)是在成员国层面以通过政府间磋商达成共识,因此,本质上各成员国在这一高级政治层面都是各自为政。在CFSP政策成为欧盟专属政策领域之前,所谓的“欧盟战略”应该理解为一项战略愿景,它是欧盟各国战略的最大公约数。

其次是对于战略自主这一概念,欧盟并未提供官方定义,这就给非官方定义留出了空间。例如,法国在2013年发布的《法国国防与国家安全白皮书》中将战略自主定义为“法国能够在不依赖其他国家手段的情况下影响事件,使其拥有评估、决策和行动自由的独立性”[14]。德国由于历史原因慎言“战略”,在其2016年《国防白皮书》中只是提出了维护基于规则的全球秩序和保护全球公共产品这样的战略优先目标。[15]此外,一些研究机构也对战略自主提出了自己的观点,例如,德国科学与政治基金会将战略自主定义为:在外交政策和安全事务中确定自己的优先事项并做出决定的能力,以及实现这些目标所需的制度、政策和物质资源;强大的战略自主意味着能够制定、修改和执行国际规则,而不是遵守他人制定的规则。[16]

在不同的定义中均不约而同地提到了“行动的自由”(freedom of action)这一概念,即能够完全按照自己的意志在国际舞台上行事。在英语《牛津大辞典》和《汉语大词典》中,“自主”一词分别解释为“免受外部控制”和“不受他人的协助或干涉”。这里的“外部”和“他人”就是指约束欧盟使其无法实现“行动的自由”的势力,这既包括俄罗斯这样的对抗性势力,也包括美国这样的控制性势力。欧盟由于对美国有战略依赖尤其是防务依赖,因此欧盟战略自主也是针对美国的自主。

二、欧盟战略自主与防务自主的关系

欧洲安全形势的恶化是欧盟提出战略自主的背景,欧盟与俄罗斯的结构性矛盾以及对美国的防务依赖是欧盟提出战略自主的根本原因。由此可见,实现防务自主是实现战略自主的基础和必要前提,这一点在《欧盟全球战略》中也得到了体现。例如,欧盟提出,“在这个脆弱的世界里,软实力是不够的:我们必须加强在安全与防务上的可信度,”[17]“欧洲的安全与防务努力应使欧盟能够自主行动……为了与美国建立健康的跨大西洋关系,更可靠的欧洲防务也至关重要”[18]。因此,欧盟防务自主是战略自主的主要支撑。战略自主不仅是对外政策的一系列手段和措施,也是一种能力和底气,这种底气源于强大的防务能力。缺少了防务自主,欧盟的战略自主将是无源之水、无本之木。虽然防务自主在战略自主上扮演着基础性的作用,但欧盟防务能力与战略自主不匹配的矛盾也非常突出。这主要体现在以下两个方面:一是欧盟虽有共同安全与防务政策,但该政策名不符实;二是欧盟各国的防务能力建设短板明显。

从宏观框架看,欧盟各成员国首先依靠本国的独立防务,其次依靠北约的集体防务。但是如前文所述,20世纪90年代的巴尔干危机暴露了欧盟各国独立防务能力的缺陷和对北约集体防务过度依赖的问题,因此才召开了1998—1999年的一系列峰会,迈出了欧盟自主防务和防务合作的第一步,并最终于2009年随着《里斯本条约》的签署而形成了较为机制化的欧盟共同安全与防务政策。但是,欧盟独立防务机制在形成之初就引起了美国的警惕。针对圣马洛峰会的法英共识,美国时任国务卿奥尔布赖特当即发表了“3D”宣言,即欧盟的独立防务不能与北约脱钩(decoupling)、重叠(duplication)和歧视(discrimination),这被认为是美国对欧盟独立防务设立的红线。[19]由于这条红线的设立,欧盟CSDP也有些名不符实。首先,CSDP所设定的任务范围限于欧盟领土之外的维和与冲突预防,在真正关乎防务的问题上,欧盟成员国还是依靠北约,并且不希望CSDP与北约竞争。其次,CSDP并没有共同的资源,而是在行动时临时性地依靠成员国以自愿的方式提供资源,并且成员国在提供资源和参加行动方面有很强的自愿性和较大的言行差异。[20]

另外,欧盟共同安全与防务政策也受制于主要成员国的独立防务能力不足。首先,在防务装备上,欧洲经历了战后几十年的和平并受到美国的安全保护,在防务上进取心不足,防务开支占GDP的比重较低,常年维持在不到1.5%的水平,这也是特朗普一再抱怨的。而且欧洲的防务装备通常价格高昂、性价比低。例如,F-125级护卫舰是德国联邦国防军海军最新、也是迄今为止最大的主战舰艇,它的吨位虽然超过7 000吨,但其战斗力仅与中国海军4 200吨级054A型护卫舰大致相当,而且其单艘造价高达7.75亿欧元,是054A型护卫舰的3倍以上,[21]以至于德国军事专家也以太贵、太迟[22]、太弱来形容该舰。

其次,欧洲主权国家众多,以前都是各国独立研发自己的武器装备体系,导致各国武器制式种类多,在协同合作时通用性不足、兼容性差。这严重制约了欧盟各国的军事合作,也造成防务能力不必要的重复建设,防务投资效率低下。从美欧对比来看,美国各军种共有30套武器制式,而欧盟则多达178套。[23]以海军主力驱逐舰、护卫舰为例,美国仅有伯克级1个型号,数量多达80艘。而欧盟英、法、德、意四国的装备型号10余个,总量却仅有30余艘,这些军舰数量少、成本高、性能参差不齐、非制式化,单舰战斗力也远逊于美国同类装备。

再次,目前欧洲各国难以跟上世界先进武器的研发步伐。随着科技的发展,武器研发投入越来越大,迭代周期越来越短,试错成本也越来越高,欧洲各国也逐渐开始掉队。以战斗机为例,以前欧洲有“阵风”“台风”这样优秀的四代机,与美、俄同期先进机型旗鼓相当,但面对美、中、俄现役的五代机,欧洲各国却没有实力对等的机型。以F-35项目为例,其研发部署周期长达14年,还不包括项目中标前的预研阶段,研发费用高达400亿美元,这些对于欧盟那些中等强国都是难以独自承担的,但研发成功后带来的收益也相当可观。一是F-35的代差优势可以转化为对抗中压倒性的性能优势。二是由于大批量采购,F-35的单价已经降至目前四代机的水平。[24]这就使欧盟国家的军备采购陷入两难困境,如果继续采购自研机(如法国和德国),无疑在战斗力上无法达到预期要求;如果采购F-35(如英国和意大利),那么欧洲国家在战斗机这个国防体系的关键一环实际上基本放弃了防务产业的自主性。

除此之外,在许多关键性军备方面,欧盟各国都严重依赖美国的供应。例如,英国的战略核潜艇配备的是美国“三叉戟”潜射战略导弹,法国“戴高乐”号核动力航母使用美国提供的蒸汽弹射器和舰载预警机,西班牙的防空驱逐舰也使用美国的“宙斯盾”系统,等等。如果这些盟友不配合美国的战略意图,美国就以武器禁运作为惩罚,美国对土耳其的行动就是例证。[25]没有防务产业的自主,就谈不上防务自主和战略自主。

随着军事科技的日益进步,防务产业未来的发展趋势是少数几个全球性大国之间的竞争,[26]其余大多数国家事实上已经失去了独立自主的国防能力,沦为军事科技大国的附庸。欧盟各国与美国相比,逐渐被拉开距离,且差距越来越大,英、法、德、意等国的防务产业对内陷入了竞争,对外由于成本高导致综合实力下降,这进一步削弱了产业研发能力,形成恶性循环。如果这样的趋势持续,欧盟在防务产业上将彻底失去自主,沦为美国的依附国,这并非危言耸听。

三、欧盟防务自主的具体举措

由于防务自主对战略自主的基础性作用,欧盟在加强战略自主方面的举措都是围绕防务自主展开的,主要包括欧洲防务基金(European Defence Fund, EDF)、协调防务年度审查(Coordinated Annual Review on Defence, CARD)和永久结构性合作(Permanent Structured Cooperation, PESCO)三大举措。

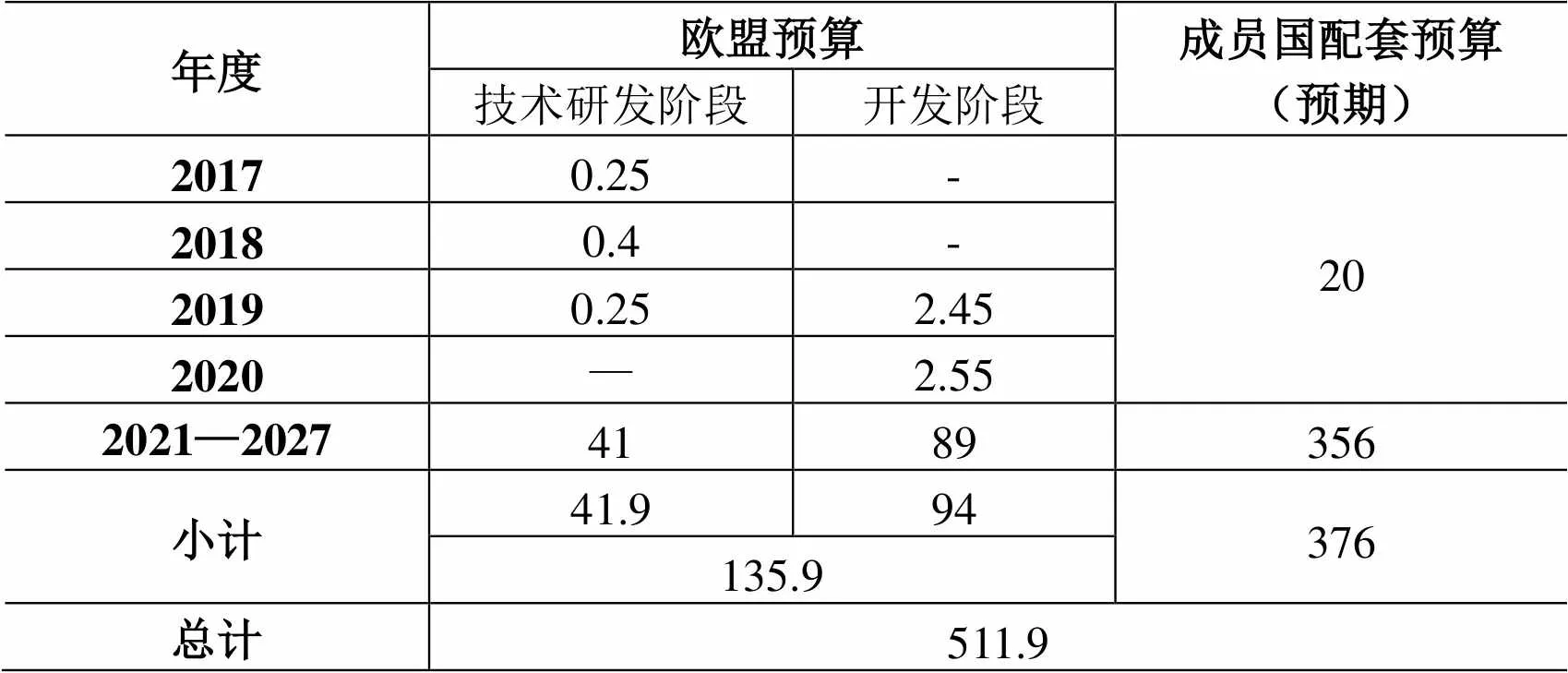

第一项措施是欧洲防务基金(EDF)。该基金于2017年6月启动,使用欧盟预算对成员国的防务产业进行资助。EDF主要分为两个资助工具箱,第一个用于资助军事的技术研发阶段,第二个用于资助军事研发的开发阶段。在技术研发阶段,2017—2019年,欧盟提供了9 000万欧元的资金,在2021—2027年,欧盟提出的总预算为41亿欧元。在开发阶段,在2019—2020年,欧盟将提供5亿欧元,2021—2027年,将增加预算至89亿欧元。此外,成员国也将为这一基金进行配套注资,2019—2020年为20亿欧元,2021—2027年预计高达356亿欧元。也就是说,从2017—2027年,欧盟及其成员国将为EDF注入510亿欧元资金,资助防务产业的发展(见表1)。

表1 2017—2027年欧盟及其成员国对EDF的注资(单位:亿欧元)

资料来源:European External Action Service,.

欧盟共同安全与防务政策是成员国之间进行协调的政府间政策领域,而非欧盟拥有完全权限的超国家政策领域。因此,能否使用欧盟的预算对防务产业进行资助仍存在法律争议。为了规避这个问题,欧盟委员会强调这并不涉及防务政策,而是产业政策,在产业政策方面欧盟具有完全的权限。

此外,EDF资助的合作项目有两个条件:一是该项目必须至少有三个欧盟成员国的至少三个合格实体参加;二是为了确保欧盟及其成员国的安全及防务利益,第三国实体的参与必须符合特定条件。第一个条件确保EDF的资助对象必须是欧盟各国实体的合作,而非某一个国家或企业,这旨在促进欧盟防务产业的合作。第二个条件则以较为模糊的措辞将非欧盟的实体排除在外,确保EDF的资助对象是欧盟的实体,这也符合设立EDF的另一个初衷,即促进欧盟的经济发展,创造更多的就业岗位。

第二项措施是协调防务年度审查(CARD)。该机制于2017年5月设立,由欧盟防务署(European Defence Agency)负责具体操作。该机制对欧盟各成员国的年度防务计划进行审查,从而能够发现成员国之间实现防务合作的可能性,避免重复建设造成的浪费,通过这样的协调行动可以对成员国的年度防务计划进行优化,提供合理化建议。

CARD的工作流程分为四个步骤,第一步是收集各成员国的年度防务计划的具体信息;第二步是与各成员国分别展开双边对话,对所收集的信息进行确认和补充;第三步是信息分析,对各国的年度防务计划进行具体深入的分析,并同各成员国共同确认优先的研发项目,寻找防务合作的可能性;第四步是提交分析报告,该报告将介绍审查的主要结果和相关建议,并向欧盟理事会提交(见图1)。

图1 CARD的具体工作步骤

资料来源:European External Action Service,。

总的来说,CARD更像是一个咨询项目。从欧盟的立场和视角来看,CARD为各成员国在制定防务计划时提供咨询,促进各国防务合作,提高防务开支效率。

第三项措施是永久结构性合作(PESCO)。这是欧盟防务合作的核心,国内学界已有学者对PESCO的具体内容进行了详细的介绍和分析。[27]PESCO于2017年12月正式启动,欧盟理事会通过了3批共47个防务合作项目,涉及陆、海、空、天、网等各个军事领域,除了丹麦、马耳他,其余25个欧盟成员国都参加了至少一个PESCO框架下的项目。

永久结构性合作是欧盟成员国之间的防务能力建设合作,该计划既包括防务产业合作,如无人机系统、反水雷系统、虎式Mark III武装直升机、集成无人地面系统等,也包括旨在提高防务能力的合作,如欧盟医疗指挥中心、欧盟培训任务能力中心、军队机动性等。欧盟成员国的防务合作并不新鲜,成功、失败的案例都有,但PESCO最大的特点是设置了一个欧盟的顶层框架。以前的欧盟成员国防务合作都是自发性的双边或多边合作,但PESCO有一个欧盟层面的发起人和管理者。如前所述,防务政策并非欧盟的专属政策领域,因此欧盟并不负责具体的成员国防务合作,而是提供资金支持(通过EDF)、优化建议(通过CARD)以及审核程序(PESCO的约束机制),确保成员国的防务合作能够顺利进行,并最终开花结果。

PESCO与以往欧盟各国防务合作的最大区别在于参与国所作承诺的约束性。[28]这种约束性非常必要,例如,20世纪80年代,英、法、德三国都有研发第四代战斗机的需求并进行了研发合作,但在合作过程中由于英、法两国在发动机使用上的意见分歧导致法国退出合作项目,最终的结果是英国牵头研发了“台风”战斗机,法国自己研发了“阵风”战斗机。

PESCO最大的优点是从欧盟层面为这样的合作提供资金支持和纪律监管,使合作走向常态化和机制化,而不是轻易搁浅。因此,PESCO从根本上消除了以往那种临时、松散的防务合作的弊端,使欧盟各国防务合作更容易取得实际成果。

在上述三个机制的相互关系上,EDF提供资金支持,CARD提供建议咨询,两者共同助力PESCO的合作项目朝着正确的方向迈出实质性步伐(见图2)。正是因为得到了欧盟层面的资助和保障,欧盟成员国在防务合作时很积极,项目众多。

图2 EDF、CARD和PESCO及其相互关系

资料来源:European External Action Service,,,.

四、欧盟防务合作对战略自主的促进作用

在PESCO前两批共34个合作项目中,笔者重点关注以下9个项目:欧盟训练任务能力中心、欧盟医疗指挥中心、欧盟后勤枢纽网络和军事行动支持、军队机动性、欧盟危机反应核心部队、欧盟共同安全与防务政策、任务行动的战略指挥控制系统(C2)、欧洲安全无线电系统、欧盟无线电导航解决方案、欧洲中空长航时无人机(欧洲蜂群无人机)。这9个项目都是由欧盟四大国(法国、德国、意大利、西班牙)共同领衔的项目,体现出了四国在三个方面有针对性地补齐短板的意图。

第一,未来欧盟军队的硬件基础设施布局。训练任务能力中心将对欧盟各国军人的军事训练进行协调和标准化,使欧盟各国军人最终掌握标准化的军事技能和军事指令,确保沟通和合作的顺畅。医疗指挥中心和后勤枢纽网络则是在后勤和战略支援上进行协同。

第二,提升欧盟军队的区域干涉能力。军队机动性旨在简化欧盟各国军队在欧盟内部跨境部署时的流程,由于绝大多数欧盟成员国都参与了这一项目,因此这将大大提高欧盟军队在整个欧盟范围内跨境部署的效率。危机反应核心部队的参与国主要是欧盟四大国,目的是建设一支精干、强大的核心部队,提高对各类危机的快速反应。“这将逐步弥补欧盟战斗群的能力与欧盟全球战略的雄心之间的差距。”[29]也就是说,这一合作项目的终极目的是将欧盟战斗群打造成为欧盟塑造全球秩序的有力工具。CSDP任务行动的C2系统旨在为CSDP的行动建设一个统一高效的指挥中枢,打破以往缺乏欧盟层面司令部的不利局面。将这三个项目结合起来分析,欧盟可以将任何内部、外部发生的危机定义为CSDP的任务和行动,并设置欧盟层面的指挥中枢,同时,通过军队机动性合作项目的建设提高欧盟军队跨境部署的效率,为欧盟进行快速有效的军力投射大开绿灯。在2014年的乌克兰危机中,欧盟对俄罗斯只能以经济和外交制裁为主,无法实施有力的军事回应,正是由于其在跨境部署、统一指挥、部队战斗力建设等方面都存在不足。

第三,着眼未来战争形态,确保打赢下一场战争。安全无线电系统属于网络安全的一部分,毋庸置疑,网络是未来战争的一个重要且具有决定性意义的战场。无线电导航解决方案的主要目的是建设欧盟自身完备的卫星定位和导航系统。目前,美国的GPS导航系统和俄罗斯的格洛纳斯导航系统已非常完善,中国的北斗导航系统也在快速组网中,欧盟的伽利略导航系统虽然起步较早,但由于合作过程不顺利,进度大大落后于美、俄、中三国。欧洲蜂群无人机(Eurodrone)也是一个重要的战略性项目,Eurodrone项目与“下一代战斗机”项目(Next Generation Fighter, NGF)都属于“未来空战作战系统”项目(Future Combat Air System, FCAS)下的子项目。目前,欧洲服役的“台风”和“阵风”战斗机均属于四代机,在面对五代机时劣势明显。现在欧盟准备跳过五代机,直接进入六代机的研发。根据其设想,未来空战作战系统将由有人驾驶的六代机作为长机,无人驾驶的欧洲蜂群无人机作为僚机组成空战编队。因此,NGF和Eurodrone这两个项目是确保欧盟未来空域安全的关键性项目。

综合来看,欧盟四大国共同参与的这9个重点项目与其他一些项目有所不同,这些项目均着眼于基础性、全局性和前瞻性的问题,具有更多的战略性意义,体现了欧盟大国对自身防务能力短板和缺陷的清醒认知。PESCO的其他项目虽然着眼的层面稍低,但也是欧盟防务合作重要的有机组成部分。欧盟各国在参与合作项目时体现了两种逻辑,旨在共同弥补欧盟防务短板的“适当性逻辑”(大国合作项目/全体合作项目)和旨在增强自身防务能力的“目的性逻辑”(中小国合作项目/大国带小国合作项目)。[30]这样的安排既体现了欧盟的雄心和抱负,又促进了中小国家的团结。因此,从欧盟防务合作的具体措施来看,欧盟正走在通往战略自主的正确道路上。

五、欧盟战略自主面临的困境

虽然欧盟为了实现战略自主做出了积极有效的政策部署,但是,对于欧盟战略自主的前景,笔者只能持谨慎乐观的态度。如前文所述,防务自主是战略自主的基础,也是必要条件,但并非充分条件。首先,PESCO这样的防务合作机制能否对欧盟防务建设水平带来实质性提升还有待观察。其次,即使获得了足够的防务能力乃至防务自主,欧盟还需要解决两个问题:一是欧盟这一统一战略的前景如何?二是这一战略实现自主的前景如何?这两个问题分别对应欧盟战略自主的内部制度制约和外部行为体制约。

(一)内部制度方面的制约因素

共同的外交与安全政策奉行政府间主义的原则,最终政策立场须经成员国反复磋商协调,因此,成员国的立场不统一是重要的制约因素。其中又可以区分为两对矛盾关系。

第一,德法关系。英国脱欧后,德法两国成为欧盟无可争辩的双引擎,在制定欧盟统一战略方面也将发挥主导作用,但两国之间存在较大差异。首先,政治地位和硬实力差异。法国是联合国五大常任理事国之一,也是有核国家,并拥有以航母为核心的远洋海军,在国际舞台有丰富的资源和能力,而德国在这方面完全无法与之相比。其次,战略文化差异。基于上述优势,法国的战略文化更具主动性和进取性,德国则更加内敛,法国可以在其《国防白皮书》中直言“战略自主”,德国连“战略”二字都谨言,而且德国在外交上一直背负着历史包袱。因此,在国际事务的工具选择上,德法是有分歧的。[31]再次,战略方向的差异。法国的战略方向朝南,中东是其关注重点。德国的战略方向朝东,更关心欧盟东部边界的稳定与秩序。例如,在2011年空袭利比亚和2018年空袭叙利亚的行动中,法国表现积极,德国则拒绝参加。但是在2014年的乌克兰危机中,德国主导了欧盟对俄罗斯的谈判和斡旋。[32]上述三方面的差异导致德法两国并不容易在欧盟战略上达成一致。

第二,大国和小国关系,即德法两国与其他中小成员国的关系。其他中小国家与德法的战略(或德法主导的欧盟战略)是否完全一致?欧盟战略自主是否意味着这些国家的战略不自主?例如,在发展独立防务方面,中东欧国家的积极性并不高,它们更加依赖北约,也更信任北约提供的安全保障,而且不愿得罪美国。[33]又如,根据CARD机制,欧盟每年都对成员国的防务计划进行审核,最后提出的建议尽管是指导性的,但这样的机制是否也在一定程度上削弱了欧盟成员国的国防主权?德法在推进协同一致的对外战略方面不仅受到来自中东欧国家的阻力,甚至受到来自包括意大利在内的欧盟中等强国的阻力。[34]

在德法关系上,笔者认为具有调和的可能性。毕竟欧盟几十年的发展历程一直伴随着成员国之间的磕碰和不断妥协。对于德法这样有雄心抱负的欧盟大国来说,弥合分歧,追求宏观层面的目标是两国的共识。[35]例如,PESCO就体现出了两国求同存异的精神,法国认为欧盟防务合作应更加积极有为,解决实际问题,而德国则更关注规制的建设和欧盟的团结,最终PESCO以一种两国相互妥协的形式出现,使欧盟防务合作迈出了一大步。[36]

在德法与其他成员国之间的关系上,欧盟需要改革决策机制。按照现行《里斯本条约》的规定,共同的外交与安全政策的战略性问题需要欧洲理事会全体一致通过,涉及具体政策的大部分事项也要在欧盟理事会中遵循“超级特定多数”的表决机制,即代表72%的成员国及65%的人口,[37]这意味着英国退出后的欧盟在通过某一事项时至少需要20个成员国的赞成,并代表至少约2.88亿人口。这为欧盟达成一致的对外战略设置了非常高的门槛。当然,改革决策机制也并非一蹴而就,需要持续不断磋商并取得共识。

(二)外部制约因素

第一,欧美关系。欧盟战略自主最大的外部制约因素毫无疑问来自美国,欧盟的战略自主主要是对美国的自主。以北约为框架的美欧防务合作关系大致经历了三个发展阶段。在冷战时期,面对苏联的军事压力和制度竞争,美国以北约为载体对抗苏联,为欧洲提供安全保障,维护美欧特殊关系,维护西方世界安全和基本价值理念。当时美欧在安全关系上是美国为欧洲提供安全保护,欧洲尤其是西德则替整个西方世界驻守在抵抗苏联扩张压力的第一线。随着冷战结束,东方的威胁烟消云散,但北约并未就此结束其历史使命,美欧防务合作关系进入第二阶段,即美国以北约为依托加强自己“唯一超级大国”的地位。这时的美欧安全关系是美国依旧为欧洲提供安全保护,换取欧洲在重大国际问题上与美国保持立场一致。欧洲则以此换取美国的军事保护,降低自身的军费开支,将更多的财政预算用于改善经济和民生。但随着特朗普执政,美欧防务合作关系进入到第三阶段,特朗普从商人的视角和“美国优先”的理念出发,认为美国常年支出大量军费保护欧洲是一笔“不划算”的买卖,其上任伊始就一直要求欧洲盟国更多地承担北约经费,这样就将美欧防务合作逐渐推向对立。2017年5月北约峰会后,默克尔就公开对媒体表示,“欧洲可以完全信赖他人的时代从某种意义上已经结束了……欧洲人要把命运掌握在自己手中”[38]。2019年11月,在北约70周年峰会临近之际,法国总统马克龙在接受《经济学人》杂志采访时宣称,“美国正在背弃我们,北约正在经历脑死亡。”[39]

由此可见,美欧之前较为稳定的安全关系发生了松动。美国一方面依然要求欧洲在国际重大问题上与其保持一致,如伊核问题、“北溪2号”项目问题、5G网络建设问题等,但又不愿意以提供安全保护作为交换,已经存续70多年的北约的存在价值越来越受到质疑。

从美欧防务合作关系的发展可以看到,美国日益工具化地对待欧洲盟友和美欧防务合作关系。因此可以认为,未来美国依然希望欧洲能继续扮演听话的“小伙伴”[40]的角色,但并不希望甚至警惕欧洲的成长与自主。无论是1998年美国时任国务卿奥尔布赖特的“3D”宣示,还是2018年北约秘书长斯托尔滕贝格对欧洲单干的警告,[41]都体现出美国对欧盟防务自主的警惕和敌意。未来,欧盟追求战略自主将不可避免地与美国对美欧关系基本面的设定产生矛盾,欧盟战略自主与美国全球战略之间的矛盾必将激化,甚至不排除美欧从战略伙伴转变为战略竞争对手的可能性,美国或将成为欧盟战略自主的最大绊脚石,而美国的制约能力与欧盟的防务能力建设成负相关关系,只要欧盟在防务能力上有所提升,美国对欧盟的制约能力就将有所下降。

第二,欧俄关系。俄罗斯是影响欧盟战略自主的另一个重要外部变量。在俄罗斯对欧盟的战略威胁上,学界的看法不尽相同。这是因为俄罗斯目前的实力处于一种比较尴尬的水平。首先,俄罗斯继承了苏联绝大多数的军事实力,2018年更是向世人展示了不少能以点破面的高精尖武器。但俄罗斯由于长期受西方制裁,经济发展低迷,军费开支有限,在很大程度上拖累了其军事能力的建设。欧洲学界和舆论普遍高调渲染俄罗斯的威胁,包括《欧盟全球战略》也着重强调俄罗斯对“国际秩序的破坏”[42]。但是,也有学者从军事技术的角度对俄罗斯军事能力进行了颇有见地的分析,认为俄罗斯对欧盟“不具备实质压迫性”[43]。笔者谨慎认同后一种观点,即俄罗斯的核武库依然具备对欧洲乃至全世界的战略威慑力,但其常规军力不足以支撑对欧洲的威胁。欧洲各界之所以渲染俄罗斯的威胁,更多是为了对内、对外更好地营造加强防务合作和战略自主的舆论环境。

但是这并不意味着欧盟的战略自主不受俄罗斯的制约。首先,俄罗斯对欧盟战略自主的影响在于其作为欧盟的战略竞争对手的牵制效应。由于俄罗斯与欧洲尤其是与德国在东欧存在着深刻的结构性张力,因此,欧盟在东欧范围内的战略都将受到来自俄罗斯的强烈反映。例如,乌克兰危机就可以视作俄罗斯针对欧盟、北约双东扩以及煽动乌克兰颜色革命的回应。其次,俄罗斯的国际政治资源还包括其作为联合国安理会常任理事国的身份,以及在东欧、中东、中亚地区进行长期的战略深耕,这些资源都会限制欧盟“行动的自由”。再次,欧洲受到俄罗斯的战略牵制还体现在其对俄罗斯能源的依赖方面,如“北溪2号”问题,德国由于成本等因素坚持使用俄罗斯的天然气管道,而不进口美国的天然气,但这种能源的依赖也会削弱欧盟在应对俄罗斯威胁时的底气。

第三,欧中关系。在美、俄、中三大国中,中国或许是唯一一个对欧盟战略自主能够发挥更积极影响的国家。首先,中国始终坚持不干涉内政原则,始终坚持和平发展道路。中国和欧洲之间既没有像美国对欧洲的那种战略控制,也没有类似俄罗斯与欧洲那样无法调和的地缘结构性矛盾,相反,中国的发展会刺激和促进欧盟追求甚至实现战略自主。其次,美国之所以频频威胁不再为欧洲提供安全保护,正是因为美国面对中国的崛起在欧洲防务方面有些力不从心,而对欧洲的威胁也促使欧盟下定决心追求战略自主,这是中国对欧盟战略自主的间接促进作用。再次,美国自奥巴马政府以来推行的“重返亚太”战略让美国将更多的注意力和资源投入到亚太乃至所谓“印太”地区,对欧洲的控制力下降,这也为欧盟实现战略自主提供了空间。最后,在中美大国竞争的背景下,欧洲在美国战略中的地位提升,甚至北约在成立70周年之际居然抛出“中国威胁论”以维持其内部的团结和存在的意义。[44]因此,在中国吸引了美国大部分注意力导致其无暇他顾之际,正是欧盟抓住时机实现战略自主之时。

综上所述,从大国态势来看,俄罗斯是欧盟目前最大的实质性威胁,但鉴于俄罗斯的经济实力和常规军事实力不断下滑,其对欧盟战略自主的影响有限。中国目前既无意愿也无能力干涉远在亚欧大陆另一端的欧盟的战略自主建设。美国一直主导着欧洲的安全与防务,并致力于延续这样的主导权。美国一方面希望欧洲能更多地分担其压力,但又不希望欧洲拥有自主能力,因此,美国是欧盟战略自主最大的牵制因素。

结束语

鉴于美国对欧洲的控制力,关于欧盟战略自主的前景,学界大多持比较悲观的态度,例如,郑春荣教授和伍慧萍教授都强调欧盟追求战略自主性的艰难而且成果有限。[45]欧盟实现战略自主的前景或许并不乐观,但也要看到,目前是二战结束以来欧盟实现战略自主最好的机会窗口。在冷战期间,西欧国家承受着强大的苏联的战略压力,成为美苏争霸的主战场,防务上彻底依靠美国,因此很难实现战略自主。冷战结束后,俄罗斯实力一落千丈,众多中东欧国家化敌为友,转投欧盟和北约。美国在特朗普执政后的战略收缩和战略转移也削弱了其对欧洲的控制。而中国与欧盟相距甚远,奉行积极防御的国防政策,且与欧盟无地缘政治冲突。在此背景下,欧盟迎来了谋求战略自主的最好时机。

因此,欧盟谋求战略自主与其说是对变化时局的被动反应,不如说是欧盟的战略家敏锐地察觉到“百年未有之大变局”,积极有为地为欧盟发展抓住战略机遇期。独立防务和战略自主已经被欧洲理事会列为2019—2024年的优先工作事项。[46]若欧盟无法抓住这样的机遇期,实现防务能力提升和战略自主,那么在未来的国际政治舞台上,欧盟或将不得不成为次要的角色。

对中国来说,欧盟实现战略自主利大于弊。中国一直追求世界的多极化,一个强大的、能够在美国面前战略自主的欧盟比一个事事唯美国马首是瞻的欧盟更符合中国的利益。荷兰向中国出售光刻机遭到美国横加干涉就是一个鲜活的案例,这一交易符合荷兰和中国两国的利益,却被美国阻挠,以往欧盟及其成员国的国家利益受他国侵害,美国充当其保护者,但如果侵害国是美国,欧盟又该寻求谁的保护。因此,面对美国咄咄逼人的霸权主义和单边主义,中欧双方有着广阔的合作空间,欧盟不应抱着隔岸观火的心态看待最近一两年美国对中国的战略打压,更不应该戴着有色眼镜对中国的发展抱有敌意和偏见,而应该一方面抓住机遇实现战略自主,另一方面与中国一起为维护世界的多边秩序和多极格局而努力。

[1] European External Action Service, “A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy,” June 2016, http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf.

[2] 《欧盟外交与安全政策的全球战略》,第4、9页。

[3] Barbara Lippert, Nicolai von Ondarza, and Volker Perthes, “European Strategic Autonomy -- Actors, Issues, Conflicts of Interests,” March 2019, https://www.swp-berlin.org/10.18449 /2019RP04/.

[4] Hans-Peter Bartels, Anna Maria Kellner, and Uwe Optenhögel,, Bonn: Dietz-Verlag, 2017.

[5] “The European Defense Industry: Towards EU Strategic Autonomy,”, https://www.edf-vienna2018.at/wp-content/uploads/2018/09/Brochure_The-European-Defense-Industry-Towards-EU-strategic-autonomy.pdf.

[6] Daniel Fiott, “Strategic Autonomy: Towards ‘European Sovereignty’ in Defence?” European Union Institute for Security Studies, November 30, 2018, https://www.iss.europa.eu /sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2012_Strategic%20Autonomy.pdf.

[7] Nick Witney, “Brexit, Defence, and the EU’s Quest for ‘Strategic Autonomy,’ ” European Council on Foreign Relations, June 25, 2018, https://www.ecfr.eu/article/commentary_brexit _defence_and_the_eus_quest_for_strategic_autonomy.

[8] Felix Arteaga, “Strategic Autonomy and European Defence,” Fundación Real Instituto Elcano, December 12, 2017,http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/6363d9e8-c223-4387-9937-d852b74bc3a1/ARI102-2017-Arteaga-Strategic-autonomy-European-defence.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6363d9e8-c223-4387-9937-d852b74bc3a1.

[9] 参见何奇松:《冷战结束以来欧盟防务一体化的成就》,《德国研究》2005年第4期,第25—30页。

[10] European Defence Agency,.

[11] 参见刘卿:《特朗普政府亚太政策及走向》,《国际问题研究》2017年第4期,第61—78页。

[12] 参见郑春荣:《德国“挺欧疏美”的政策宣示与实践挑战》,载郑春荣主编:《德国发展报告(2019)》,社会科学文献出版社2019年版,第1—16页。

[13] 《欧盟外交与安全政策的全球战略》,第9—10页。

[14] “French White Paper, Defence and National Security 2013,” http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/pdf/the_white_paper_defence_2013.pdf.

[15] 参见熊炜:《2016版〈德国国防白皮书〉评析——“来自中间领导”困境》,《国际论坛》2017年第3期,第66—71页。

[16] Barbara Lippert, Nicolai von Ondarza, and Volker Perthes, “European Strategic Autonomy -- Actors, Issues, Conflicts of Interests,” https://www.swp-berlin.org/10.18449/2019RP04/.

[17] 《欧盟外交与安全政策的全球战略》,第44页。

[18]《欧盟外交与安全政策的全球战略》,第20页。

[19] Madeleine Albright, “Statement to the North Atlantic Council,” U.S. Department of State, December 8, 1998, https://1997-2001.state.gov/statements/1998/981208.html.

[20] 参见[比利时]斯蒂芬·柯克莱勒、汤姆·德尔鲁:《欧盟外交政策(第二版)》,刘宏松等译,上海人民出版社2017年版,第190—192页。

[21] 054A型护卫舰的造价有许多不同的说法,境外普遍认为每艘在15—20亿元之间(约合2.0—2.6亿欧元)。

[22] “太迟”是指该舰比预期交付时间延期了26个月。Florian Willershausen, “Elbphilharmonie für die Marine,” https://www.wiwo.de/politik/deutschland/neue-fregatte-f-125 -elbphilharmonie-fuer-die-marine/19253262.html。

[23] “The European Defense Industry: Towards EU Strategic Autonomy,”.

[24] F-35战斗机的官方网站www.f35.com。

[25] 这里是指2019年7月16日美国总统特朗普宣布将不会向土耳其出售其预订的F-35战斗机,以制裁土耳其向俄罗斯购买S-400防空导弹系统。

[26] “The European Defense Industry: Towards EU Strategic Autonomy,”.

[27] 参见房乐宪、狄重光:《欧盟安全防务建设新进展:永久结构性合作及其含义》,《当代世界与社会主义》2018年第3期,第172—178页;郑春荣、范一杨:《重塑欧美安全关系?——对欧盟“永久结构性合作”机制的解析》,《欧洲研究》2018年第6期,第1—24页;陆巍:《防务一体化的“多速欧洲”实践——永久结构性合作框架评析》,《德国研究》2018年第4期,第35—48页。

[28] European External Action Service,.

[29] “EUFOR Crisis Response Operation Core (EUFOR CROC),” https://pesco.europa.eu/project/eufor-crisis-response-operation-core/.

[30]郑春荣、范一杨:《重塑欧美安全关系?——对欧盟“永久结构性合作”机制的解析》,第1—24页。

[31] 参见郑春荣:《德国“疏美挺欧”的政策宣示与实践挑战》,第1—16页。

[32] 参见夏晓文:《空袭叙利亚,德国咋没参与?》,《人民日报(海外版)》2018年4月17日。http://m.haiwainet.cn/middle/3542938/2018/0417/content_31300240_1.html。

[33] 参见伍慧萍:《欧洲战略自主性:改革之年的思路、举措与效果评析》,载郑春荣主编:《德国发展报告(2019)》,社会科学文献出版社2019年版,第187—207页。

[34] Andrei Kadomtsev, “Europas ‘Strategische Autonomie’: Wird die EU zum selbständigen Machtzentrum? ” https://lang.interaffairs.ru/index.php/de/zuhause/trends/item/770-europas-strate gische-autonomie-wird-die-eu-zum-selbstaendigen-machtzentrum.

[35] Ronja Kempin and Barbara Kunz, “France, Germany, and the Quest for European Strategic Autonomy: Franco-German Defence Cooperation in New Era,” Ifri, December 2017, https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ndc_141_kempin_kunz_france_germany_european_strategic_autonomy_dec_2017.pdf.

[36] Daniel Fiott, Antonio Missiroli, and Thierry Tardy, “Permanent Structured Cooperation: What’s in a Name?”European Union Institute for Security Studies, November 13, 2017, https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_142_ONLINE.pdf.

[37] [比利时]斯蒂芬·柯克莱勒、汤姆·德尔鲁:《欧盟外交政策(第二版)》,刘宏松等译,上海人民出版社2017年版,第111页。

[38] [美]克劳斯·拉尔斯:《安格拉·默克尔和唐纳德·特朗普——价值观、利益和西方的未来》,夏晓文译,《德国研究》2017年第3期,第18页。

[39]“Macron’s ‘Brain Death’ Remarks on NATO Reveal Dissatisfaction Regarding US Policies,”, November 9, 2019, http://en.people.cn/n3/2019/1109/c90000-9630854.html.

[40] 《欧盟外交与安全政策的全球战略》,第27页。

[41] RT-Deutsch, “NATO warnt die EU vor einer eigenen Armee ohne USA,” https://deutsch.rt.com/europa/79627-nato-warnt-eu-vor-eigenen/.

[42] 《欧盟外交与安全政策的全球战略》,第33页。

[43] 参见祈昊天:《威胁迷思、美国角色与能力矛盾——欧盟防务行动层面的供给与需求》,《欧洲研究》2018年第6期,第31—37页。

[44] Matthew Karnitschnig, “For NATO, China is the New Russia,”, April 4, 2019,https://www.politico.eu/article/for-nato-china-is-the-new-russia/.

[45] 郑春荣主编:《德国发展报告(2019)》,社会科学文献出版社2019年版,第1—16页,第187—207页。

[46] European Council,, https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024-en.pdf.

夏晓文,华东政法大学外语学院讲师(上海 邮编:201600)

D814.1

A

1006-1568-(2020)02-0126-22

10.13851/j.cnki.gjzw.202002007

[责任编辑:石晨霞]

- 国际展望的其它文章

- 中国特色大国外交的战略体系构建*