砥砺初心 耕耘艺苑

——我的戏曲学术道路

傅晓航/口述 中国艺术研究院戏曲研究所

詹怡萍/整理 中国艺术研究院戏曲研究所

上图:傅晓航、张宏渊伉俪

傅晓航先生出生于1929年1月30日,是中华人民共和国培养的第一代戏曲学家。曾用名文众、肖汉。祖籍山东蓬莱,青少年时期在中国古代文学和西洋音乐艺术方面接受了良好的熏陶。1949年毕业于东北大学文法学院。1949年9月至1951年3月就读于中央戏剧学院普通科,毕业后留校工作,作为周贻白先生的助手,从事中国戏曲史论的教学、研究,编写相关教材,阅读戏曲文献,观摩经典演出,为从事戏曲理论研究打下了坚实的戏曲史论基础。1979年调入中国艺术研究院戏曲研究所,历任戏曲文学研究室主任、研究员、博士生导师,享受国务院特殊津贴。花甲之后退而不休,仍继续坚持学术研究,笔耕不辍。

2019年,傅晓航先生年届九旬,从事戏曲研究70年,欣然接受中国艺术研究院“中国戏曲前海学派学术史整理与研究”课题组的采访要求,回顾90年人生阅历,总结70年学术心得,嘱望一众青年学人。

寻找梦想的崎岖之路

我祖籍山东蓬莱,幼年在沈阳度过,家境较好,在古代文学和西洋音乐方面接受了良好的熏陶。1941 至1945年在北京就读高中,毕业时赶上日本战败投降,在举国欢庆、百业待举的形势下,我踌躇满志地想成为一名新一代的外交家,于是考入国立东北大学(沈阳)文法学院政治系学习,业余时间向白俄罗斯小提琴家斯托洛夫斯基学习小提琴演奏。大学学业并不顺利,因东北三省结束日本占领的命运后,成为各方力量争夺的焦点,1947年迫于乱局不得不中断学业,转到武汉大学借读一年。1948年夏,东北大学迁入北平,我辗转返校,继续政治系的学习。此时家道已经中落,我主要依靠姐姐的资助。1949年1月31日,北平和平解放。同年4月,我也大学毕业,由于出身背景不适宜作新中国的外交家,只好放弃。

于是,我开始寻求人生新的梦想。这时自幼便很喜欢的西洋音乐,和大学期间业余学习的小提琴演奏帮助了我。1949年8月,我偶然从《人民日报》上看到中央戏剧学院招生的消息,联想到我喜欢的音乐,以及解放后看过的《白毛女》《赤叶河》《血泪仇》等新歌剧,感到戏剧与音乐相近,是姊妹艺术,于是产生了第二个梦想:当中国的“瓦格纳”(德国作曲家)——歌剧作曲家。虽然不懂什么是戏剧,也不知道考试科目有小品表演,我仍然大着胆子就报了名。10月初考试,考官一位是方绾德,一位是刁光覃,都是当时话剧界响当当的“大腕儿”。小品表演考“扑蝴蝶儿”,我哪会扑蝴蝶儿,在考场上胡乱摸了一阵,就败下阵去,觉得羞愧难当,肯定考不上了。没想到半个月后《人民日报》发榜,居然有我的名字,10月底就入学了。

中央戏剧学院是建国初期在延安鲁迅艺术学院的基础上,吸纳华北大学文艺学院、南京国立戏剧专科学校的若干人员组建而成,作为全国戏剧培训中心。首任校长是欧阳予倩,书记兼副校长是张庚,副校长还有曹禺、沙可夫,教务长是光未然(张光年)。学院在筹建期间计划招收第一批学员,200 人左右,不分专业,称为“普通科”,分成两个班——即普通科一班、普通科二班。所谓“普通科”,即“全科”,全面学习,目标是为全国文工团培养输出演出人才。我就是这200 人之一。

普通科的学习时间总共不到一年半(没有寒暑假),学习内容丰富多彩,授业老师都是当时各艺术门类的顶尖人物:表演理论课由第一代表演理论家舒强讲斯坦尼斯拉夫斯基表演体系——《演员的自我修养》;舞蹈课由著名“海归”舞蹈家戴爱莲教芭蕾舞;写作课由《黄河大合唱》词作者、著名作家、文学评论家、学院教务长光未然授课,等等。

课余时间,我痴迷地阅读了不少音乐理论书籍,包括一般乐理、和声、对位、作曲法、中国音乐史、西洋音乐史等,因为我还在梦想着做中国的“瓦格纳”。1950年,中央戏剧学院举办“文化列车”活动,组织师生沿北京—山海关铁路线慰问铁路职工,先后排练演出《好军属》《光荣之家》《夫妻识字》《红布条》(乔东君作曲)等小歌剧。我担任“文化列车”乐队队长兼首席小提琴手。

1951年初,举办毕业典礼,排练的是一部多幕话剧《民主青年进行曲》,北京人民艺术剧院著名话剧表演艺术家张瞳当时是我同学,在戏里饰演男一号。我扮演一个戏份不多、表演简单的“老夫子”,只有二十几句台词。这仍然让我紧张得好几宿睡不着觉,临上台还是忘词儿了,看着台下黑压压一片小脑袋,心想这下要当众出丑了!张瞳当时也在台上,临时装作跑到我身边倒水,实际上悄悄在我耳边给我提了个词儿,我赶紧慌乱地念了那几句词儿就逃下场去。后来我想:当演员可不是简单的事儿,实在太难了,我真干不了!

在毕业分配动员会上,学院领导讲话说:“在你们中间留三个人当教授。”大家听了都在揣测会是谁。200多人陆续都分配走了,宿舍里人越来越少,最后才知道留下的三个人,是我、祝肇年和梁颢。

20世纪50年代,傅晓航(前排左一)担任中国戏曲研究院戏曲理论研究生班副班主任

我的梦想是成为一个作曲家,没成想又出现了变化。刚刚毕业一个多礼拜,学校教务处处长拿着一本青木正儿的《中国明清戏曲史》(即《中国近世戏曲史》)对我说:“晓航同志,现在组织上派你跟刚刚从香港回国的‘中国戏剧大辞典’周贻白先生学习中国戏剧史。”1950年,号称“中国戏剧大辞典”的周贻白先生被田汉、欧阳予倩从香港请回,在中央戏剧学院任教。当时我在心里对这个命令暗暗叫苦,因为我对“旧戏”“故纸堆”毫无兴趣,而且这意味着我与第二个梦想——“歌剧作曲家”也无缘了。当年,服从分配、服从祖国的需要是铁的纪律,不容迟疑。今天回头来看,这其实给了我一个“得天独厚的历史机遇”。

我记得第一次拜见周贻白先生,是在他的住处——中央戏剧学院对街的棉花胡同22 号院内,一间十余平米的小屋,先生穿着一件古铜色的中式短棉袄,十分精神。他简单地问了我的年龄、家庭状况、学历、爱好等等,又问我国文怎样。我一一详细回答后,先生说道:“今后要多看戏,多读一些古代剧本。”随手写下两部书名:《元曲选》《六十种曲》,接着说:“这两部书都要通读,不怕不懂,不懂就来问我。”学习戏剧史的主要方式是随堂听课、课后辅导、编写《戏曲史学习参考资料》。编写《参考资料》就是对一些戏剧史上难懂的名词加以解释,什么叫“优孟衣冠”,什么叫“东海黄公”,什么叫“辽东妖妇”,这对我学习戏剧史很有帮助。

20世纪80年代,在河南参加学术研讨会,从左至右:孟繁树、傅晓航、张庚、郭光宇、颜长珂、吴毓华

除了学习戏剧史,周先生还要求我大量观摩戏曲演出,并且每场演出后必做观摩笔记,交给他看。从1951年到1953年,我几乎每天到前门外鲜鱼口“太平剧社”去观摩,风雨无阻,3 排5 号是我的专座。当时北京所有戏曲名家,像谭富英、裘盛戎、李多奎、梁小鸾、陈永玲等名角的戏让我看了个够;盛大的全国第一次戏曲大汇演,文化部会务组直接给我们教研组发票,我一场没落地从头看到尾。

当时中央戏剧学院是全国最高的戏剧培训中心,我所在的戏剧理论教研室除了我们戏曲史教研组外,还有话剧运动史教研组,组长由书记兼副校长张庚先生兼任;有戏剧文学教研组,组长是莎士比亚专家孙家琇先生;有外国戏剧史教研组,组长是廖可兑先生;另有王爱民先生教授日本戏剧史。我的学习非常刻苦,这些课我基本上都听了。

1982年,《中国大百科全书》“戏曲”卷各分支副主编在南京合影,从左至右:刘世德、刘念兹、余从、俞琳、颜长珂、傅晓航

建国初期,中央直属单位和高等院校都聘请苏联专家。中央戏剧学院先后聘请了四位苏联戏剧专家:一位表演专家叫作列斯里,两位导演专家雷可夫、古里耶夫,一位歌剧专家库里涅夫。列斯里开的是表演训练班,像李紫贵、阿甲当时都是学员,李丁是当时列斯里最喜欢的学生。列斯里的表演课、库里涅夫的歌剧分析课,我全部都听了。

1953年夏,为了加强中国戏曲研究院(成立于1951年4月3日,中国艺术研究院的前身)的科研力量,我跟随张庚、周贻白等前辈调入该院编辑处工作,得以结识杜颖陶、傅惜华、景孤血、范钧宏、黄芝冈、李啸仓、吕瑞明等戏剧学家。杜颖陶先生担任研究院资料室主任,于传统戏剧、小说、音韵学和文献学领域都博学多识,经手为资料室收购了大量戏曲古籍。那段时间,我一有空就钻进资料室翻书,阅读了大量戏曲文献,有疑问就求教于杜先生。转过年来,突然接到文化部通知,调周先生和我返回中央戏剧学院继续承担教学工作。到中国戏曲研究院只有半年时间,只是一段插曲。

回到中戏,我从1953年开始备课讲课。1953年到1956年,大约4年间,每年4月到10月间,我的备课地点都在颐和园,住的是桥东面的“延清赏楼”,吃的是“听鹂馆”,散步在昆明湖畔。在此期间,阅读了大量的戏剧史论著述,像王国维、青木正儿、徐慕云、周贻白的戏剧史,《新曲苑》《增补曲苑》《唐戏弄》等大量戏剧史料,还有大量古代剧本。

1984年,傅晓航作为首届戏曲学博士生毕业答辩委员会成员发言

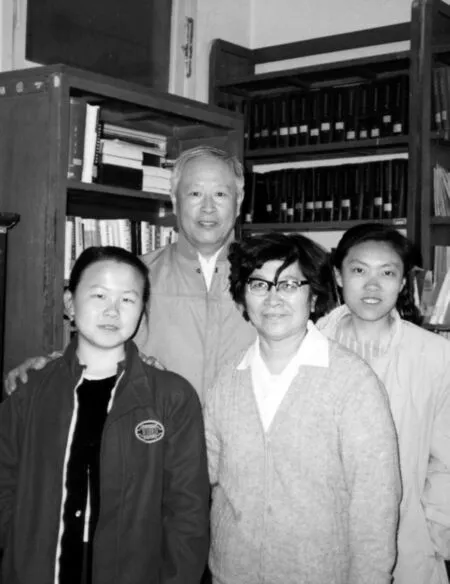

1987年,傅晓航主持编纂《中国近代戏曲论著总目》,图为课题组在位于北京东四八条的中国艺术研究院戏曲研究所资料馆阅览室调研合影,从左至右:詹怡萍、傅晓航、张秀莲、曾昱晗

1987年4月,傅晓航参加在北京举办的首届中国戏曲艺术国际研讨会,从左至右:蒋星煜、颜长珂、俄罗斯学者夫妇、傅晓航等

我一生有两个得天独厚的历史机遇,第一个就是“文革”前17年,中央戏剧学院得天独厚的学习环境和学习条件。通过如饥似渴的理论学习和大量的观摩演出,我彻底刷新了对“旧戏”的认识,感受到了其中蕴含的独特审美意识和巨大精神力量。第二个机遇是1979年后至今,整整40年,中国艺术研究院得天独厚的研究环境和研究条件。

开拓学术的垦荒之工

“文革”结束以后,恢复工作,我主动要求到中国艺术研究院工作,在这里得到了张庚、郭汉城二位先生的支持和提携,使我能够专注于学术研究。中国戏曲研究院是中国艺术研究院的前身,原班人马都调回来,组建了中国艺术研究院戏曲研究所。20世纪80年代是戏曲所最辉煌的时期,各类人才齐备,特别是它的戏曲资料非常丰富,可以跟北京图书馆媲美。“中戏”时期我念了很多年的书、特别是有关戏曲史的学习,让我对戏曲史整个研究现状,哪里薄弱,哪里空白,了然于心。所以我很快将自己的研究重心确定在戏曲理论史研究,连续发表两篇文章:一篇是《戏曲史科学的奠基人——读〈王国维戏曲论文集〉》,另一篇是《戏曲艺术表演体系探索》,都发表在本院院刊《文艺研究》上。

1989年赴广州拜访中山大学教授王季思先生

在20世纪50年代初,全国曾出现过一次金圣叹研究热潮,但都是围绕他的《第五才子书水浒传》,引起全国的一次大讨论,但对金圣叹另一部重要的文艺批评著作——《第六才子书西厢记》,简称为“金批西厢”,却很少涉及,于是“金批西厢”成为我的第一个研究选题。

“金批西厢”是古代戏曲理论的高峰,也是戏曲理论史上的一块硬骨头,我从研究揭示“金批西厢”的底本入手,查阅了40多部明刊本《西厢记》、50多部金圣叹评点本《第六才子书西厢记》,梳理清楚其流传至今的版本系统,首先完成了《贯华堂第六才子书西厢记》校点,继而完成了《〈西厢记〉集解》,这两部书前后花费了一年多的时间和心血,出版后都获了奖。同时陆续发表了一系列论文,有《金批〈西厢〉的底本问题》《金批〈西厢〉删改的得失》《〈西厢记〉笺注解证本》《金批〈西厢〉的美学思想》《金圣叹的“极微论”》《金圣叹论〈西厢记〉的写作技法》《金圣叹著述考》等,高度评价金圣叹的戏曲批评突破了明中叶以来戏曲评点的局限,自立新的评点格局,以酣畅的笔墨对《西厢记》的思想成就、艺术成就、创作经验进行了全面、细致的分析、评价或总结,攀登了古代戏曲批评的高峰;指出金圣叹的文艺理论基础是他的“极微论”和“挪碾法”,而其人物创作论已十分接近恩格斯提出的现实主义文艺理论。

20世纪五六十年代,中国戏曲研究院主编了一套《中国古典戏曲论著集成》10 卷本,奠定了古代戏曲理论的研究基础。80年代,中国近代戏曲理论研究仍是一块荒地,我就把这块荒地捡起来,作为第二个大的选题,为此首先也应当搞一部近代理论文献丛书——《中国近代戏曲论著集成》,作为研究基础。限于当时学术条件极其艰苦,只能先计划搞一部《中国近代戏曲论著总目》,但没能正式立项,意味着没有一分钱的专项经费。非常感谢当时的所长苏国荣同志,力所能及地给我拨了一点经费,最主要的是给我派了一位刚刚从北京大学中文系古典文献专业毕业的小将,就是詹怡萍。她毕业就分配到我那儿来给我当助手。还找了两个“志愿军”——中国戏曲学院退休老教师张秀莲、青年教师曾昱晗。

于是我们就开张了,经费少得可怜,出差就吃阳春面、住小店。用了三年的时间,愣是把这块领地给拿下来了。《中国近代戏曲论著总目》终于出版了,而且成为一部“畅销书”。它标志着中国近代戏曲理论研究这块荒地我们开垦了,我们给研究打下了基础。在这期间我也写了几篇文章:《陈独秀的戏曲论文——三爱〈论戏曲〉》,考证出近代重要戏曲理论文章《论戏曲》的作者“三爱”就是陈独秀;《辛亥革命前后柳亚子的戏剧活动》,研究柳亚子在民国初年戏曲史上的重要作用;关于近代戏曲理论的研究文章还有《晚清的戏曲改良运动及其理论》《国剧运动及其理论建设》等。

下一个问题就是“曲谱”。1953年我在中国戏曲研究院短暂工作期间,曾在资料室书架上看到一大片曲谱,有几十种。“曲谱是什么东西呀?”我问杜颖陶先生。他说这个是文人写剧本的粉本,就是填词的格律。我对这个解释不太明确,又去问周贻白先生,周先生也是这样说。我找到文学史、音乐史寻求解释,没有找到。后来我参加“大百科”项目,向戏曲音乐研究家何为和武俊达咨询,这两位都是当时研究戏曲音乐的头号人物。他们都表示对这个问题缺少研究,只能描绘它的形式叫作曲牌联套。

1997年10月,参加王国维戏曲学术研讨会,从左至右:傅晓航、徐朔方、洛地、王安葵

这个问题我一直思考了二十多年,此时我决心把它作为下一个专题拿下来!前后大概也是用了一年时间,对曲谱形成的历史、发展流派、历史意义进行全面研究,写了一篇《曲谱简论》。在这项研究上,我以前学习的西洋音乐理论知识派上了用场。经过研究,我才理解它为什么没有受到足够的重视,因为它是一个边缘科学,既属于文学史,又属于音乐史,文学史可以研究它也可以不研究它,音乐史可以要它也可以不要它,结果是没人要。后来我所以敢承担《昆曲艺术大典·音乐典》主编,正是因为我对昆曲曲谱做过这番研究,心里有底。《音乐典·前言》就是我在《曲谱简论》基础上写成的。

再下一个题目是戏曲表演理论研究。我说过,到戏曲研究所的初期写了一篇《戏曲艺术表演体系探索》,后来又接着写了几篇有关戏曲表演理论的文章,其中比较重要的一篇是《古代戏曲表演理论》。潘之恒在《亘史·与杨超超评剧五则》这篇文章里提出“二度论”,这里讲的“度”,是指演员的舞台自我感觉。这个“度”有两种创作境界:一是“自度”,二是“度人”。“自度”是演员的第一自我,而“度人”则是演员的第二自我,戏曲表演是以第一自我“监督”行当表现第二自我——角色。潘之恒的“二度论”跟斯坦尼斯拉夫斯基的“二我论”是不约而同的,它开启了中国戏曲表演理论“二我说”的先河。为了探寻中国戏曲的理论根源,我看了大量的画论和诗话,最后得出结论,戏曲接收了诗歌基础理论的情景相生和绘画基础理论的虚实相生,在舞台上集中体现,所以说戏曲美学与绘画和诗歌都是一脉相通的。

左起:张宏渊、郭汉城、马少波、傅晓航

我对中国戏曲理论的研究集中在《戏曲理论史述要》这部书里。韩国岭南大学将它译成韩文,书名叫《中国戏曲理论史》,作为他们的教材。前几年添加了几篇文章再版,叫《戏曲理论史述要补编》。70年间重要的学术论文分别收在我的论文集《漫漫求索——傅晓航戏曲论文选集》《古代戏曲理论探索》和这个《补编》里。

除了研究,我也搞点小创作,前几年汇总了一下,居然也有厚厚的一本,命名为《历史机遇》,里面收录了我写的散文、报告文学、杂文、剧本等,在最前面收集了我为自己和朋友的理论著述撰写的序言、前言、后记等,展现了我这几十年研究跟创作的“全豹”,所以自封是我的“著作总汇”。

40年来,我参加了几个国家级的重大课题,第一个就是《中国大百科全书·戏曲 曲艺》(第一版),我担任戏曲文学分支副主编,郭汉城先生是戏曲文学分支主编。第二个项目是《中国京剧百科全书》,我担任编委和京剧教育分支主编。第三个项目是《昆曲艺术大典》,我担任编委和音乐典主编,詹怡萍是副主编。

数十年学术历程中,我最应当感谢的人是我的夫人张宏渊女士,她是清华大学老校长梅贻琦先生的侄外孙女,家学深厚,广读书,古汉语和文字功力很好,是我的首位读者和首位责任编辑,始终在身旁默默地陪伴和支持我。她担任着张庚、郭汉城二位先生的助手之一,协助两老开展戏曲通论研究的安排和成人教育培训工作,离休前担任研究生部书记兼副主任。

殷殷嘱望的长者之思

回顾几十年学术经历,的确有很多感想,愿意分享给现在的青年学者,以供参考。

首先,我认为要成为一个好学者,需要做好三件事。第一件事,要把文章写好,目标是准确、精炼、生动,要读大量经典韵文、散文。韵文、散文是一切文学样式的基础。第二件事,夯实史论基础。戏曲是一个实实在在的综合艺术——歌、舞、乐、优的综合艺术,它的史论基础是十分宽泛的。第三件事是创新。创新是任何一项工作的灵魂,只有创新才会进步。

关于治学方法,我主要是遵从周贻白先生传授的几点:第一点是学会做粗活,第二点是重视第一手材料,第三点是一竿子插到底的精神。这几句话看起来很朴素,但是它很重要。所谓干粗活,实质上是强调一个“勤”字。第一手资料是创新的基础,必须要掌握。所谓一竿子插到底,就是要把学问做尽,要做到家。

傅晓航先生平日爱打吴氏太极拳

无论从事什么研究,我认为最重要的是掌握正确的认识论和方法论。

和我同时代的人大多有这样的学习经历:中华人民共和国建立初期,中央各个直属单位对刚刚参加工作的年轻干部,要求在几年内学好四门课程:“中共”党史、“联共”党史、政治经济学、哲学,要考试记分、入档;接着又学习《毛选》。在中央戏剧学院期间,除了业务工作,我还身兼学习干事,负责组织本部门的政治学习。

中国古代缺少宏观认识世界的哲学著述。西方在马克思主义诞生以后有了这种著述,如《德意志意识形态》《家庭、私有制和国家的起源》《共产党宣言》《资本论:政治经济学批判》等著述所阐述的经济基础与上层建筑、物质与意识形态、不同生产关系与生产力、不同社会形态等观点,是人类第一次从宏观角度认识世界、认识历史、把握世界,推动人类、社会进步的真理。这就是历史唯物主义和辩证唯物主义,也就是我要说的科学的认识论和方法论。

几年的学习中,对我影响最大的是毛泽东的《矛盾论》《实践论》和《论持久战》。《矛盾论》《实践论》,是对历史唯物主义、辩证唯物主义这个科学的认识论、方法论所作的最精确通俗的解释。《论持久战》则是毛泽东运用他的《矛盾论》《实践论》对当时战争形势提出战略战术的经典论著。这三本薄薄的小册子,在相当长的一段时间里,被放在我的枕头下,我几乎能背诵它们。它们开拓了我的研究思路和研究方法,指导我把研究重心放在揭示“历史发展规律”、“艺术创作规律”上,使我受益一生。