城市化背景下的城市贫困及应对策略研究

——以发展中国家的减贫项目为视角

裴婷昊

(南开大学 周恩来政府管理学院,天津 300350)

19世纪中期,恩格斯在曼彻斯特观察到的贫困、种族隔离和不平等在今天仍被认为是城市地区的核心问题[1],而贫困在经济视角上的相对性与广义上的多维度性,使其成为世界每个区域都或多或少存在的现实[2],所以城市贫困是一直以来困扰世界各国的难题之一,其发展轨迹甚至将在未来几年左右中低收入国家的命运[3]。当个体无法获得充足的必要资源,生活陷入困境时,城市中的高度不平等和生活成本高企可能会放大贫困者由经济拮据而引发的不满,导致社会紊乱,危害社会安定[4]。十九大四中全会公报中提出要“建立解决相对贫困的长效机制”,强调了贫困的相对性与反贫困的持久性[5],这表明2020年后我国还应该有长期的反贫困行动,而且目标更高,任务更艰巨和复杂[6],同时贴合了当代城市贫困相对与棘手的特点。那么在城镇化深入发展的今天,中国的城市贫困是否得到了缓解?未来应当如何在时代趋势中实现对贫困的把控?本研究将基于理论解析与经验总结来回答上述问题。

一、城市化背景下的城市贫困

城市化带来的经济增长是否能降低城市贫困的发生率在学术界仍未有统一定论,有研究认为城市化改善了城市基础设施,从而有助于缓解贫困[7],但也有学者发现城市化的减贫效应并不显著[8]。一般而言,发展中国家的经济增长与城市化水平提升总是伴随出现,但正如乔治·马丁(George M)所说,尽管城市化过程中带有经济的发展,蕴含了社会进步的希望,然而不可忽视的是它们也使贫困更为集中在城市并可能带来环境的退化。所以未来几十年,发展中地区的大规模城市增长可能会给数百万人带来希望和福祉,也可能会加剧大多数新城市居民的苦难,最为关键的是所采取的政策与方案是否能使态势向积极的方向发展[9]1-2。

(一)城市化现象

目前,全世界超过33亿的人居住在城镇,这一数字到2030年预计将上升到50亿左右,其中80%以上的增长将来自亚洲、非洲和拉丁美洲。城市是大多数经济扩张的场所,它象征着一系列的人口和经济发展[9]1。大多数发展中国家目前都在经历城市化水平的快速提升,中国成为世界上最快的城市化国家之一是经济与政策双重作用的结果。中国85%的国内生产总值出自城市的现实经验印证了更高水平的城市化将保持甚至加速经济发展的理论,城市化和工业化与经济增长密切相关的理念引导了政策方向[10]。

中国自1980年国务院批转了全国城市规划工作会议纪要后,一系列促进城市化的政策文件便不断出台(1)国务院公报中有利于城市化的规定:1981年15、16、17号文件提出鼓励城镇个体经营户的发展,稳定农副产品收购价格,保证城市地区工业生产的需要;1982年9、15、18号文件提出发展城市集体经济和个体经济安排就业,加大农村建筑材料的供应,改善城镇居民居住条件,多地乡镇划归为市或整合为市,允许城镇机关在政府部门批准同意的情况下用农村耕地建房;1984年11号文件提出加快城市经济体制改革步伐,适当扩大试点城市的权利和责任;1985年5号文件制定《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》以加强城市维护建设,扩大和稳定城市维护建设的资金来源;1989年6号文件专设城市维护建设费用支出;1991年11号文件规划了乡村城市化道路;1992年2号文件提出合理发展中等城市和小城市;1993年3号文件提出以小城镇建设的方式促进中部经济发展;1994年12号文件中《国务院关于印发国家“八七”扶贫攻坚计划的通知》提出贫困乡村办企业,条件不具备的到城镇和工业区进行试点;1995年3号文件制定国家安居工程实施方案,以促进城镇住房建设,要求新增1.5亿平方米;1999年20号文件制定《城镇廉租住房管理办法》来解决城镇低收入家庭的住房问题。。进入21世纪以来,在促进小城镇发展方面,政府提出要加快农村富余劳动力的转移,各级政府要为小城镇发展创造良好的区域条件和投资环境。近年来新型城镇化成为政策重点,为有序推进农业转移人口市民化,国家发布了新型城镇化规划(2014-2020年),并在《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》中指出新型城镇化是现代化的必由之路,是最大的内需潜力所在,是经济发展的重要动力,是推进供给侧结构性改革的重要平台,也是一项重要的民生工程。截止到2018年中国城镇人口占总人口的比重已从1980的19.4%上升到了59%[11]。

(二)城市化的总体减贫效应

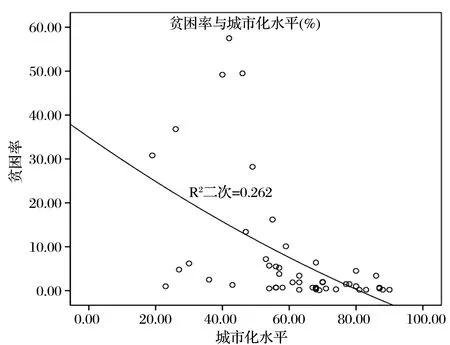

豪尔赫·马丁内斯-瓦兹奎(Jorge M-V)等人认为,城市化是非生产性的农村劳动力向城市地区转移的过程,在具备规模经济的城市地区,高需求推动了生产率的发展,提升了工资水平,同时城市居民对农村商品的高需求与新技术的出现也提升了农村部门的生产率[12]。实证研究还表明完善的基础设施在充当城市化进程动力的同时也能够反过来改善基本服务并提升政府部门建设公共设施的效率[13-14]。经济的增长与基本服务设施的完善都能够在某一维度缓解贫困,提升贫困者的生活质量,具有明显的减贫效应。利用散点图所做的二次回归模型也发现,世界各国的贫困发生率伴随着城市化水平的提升而显著下滑(如图1所示)。

那么是否可以认为越高水平的城市化越有利于城市贫困的减少?豪尔赫·马丁内斯-瓦兹奎的研究表明,城市化与经济水平之间并非简单的线性关系,而城市化与贫困发生率则呈现U型关系。随着城乡生产力差距的不断缩小,城市化对经济增长的作用会变得逐渐微弱。并且只有当经济增长能够给低收入者带来比非低收入者更高的收入增长率时,经济增长才有利于低收入者。同时由于不同地区城市化水平的不同,每标准单位的城市化能够缓解的贫困程度也不同,以提升的人类发展指数(HDI)来看,非洲地区最高达到了0.021,而东亚最少只有0.0002[9]1-2。

图1 不同国家贫困发生率与城市化水平的关联(2)资料来源:世界银行,贫困人口比率(1.9¥):https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY。城市化率:https://data.worldbank.org/topic/urban-development

(三)城市化下的城市贫困

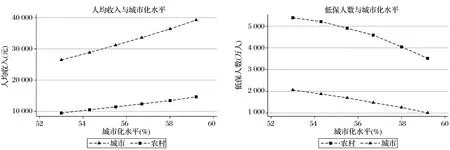

20世纪90年代中期社会主义市场经济确立后的乡城人口流动和城市化是中国益贫增长的主要动力之一[15],这一效应直至2018年依旧得以保持。图2表明伴随城市化水平的不断上升,城乡人均收入有显著提高,而贫困发生率则均呈下降趋势,但这种效应对城市与农村而言却略有不同。从经济增长来看,2013-2018年六年间伴随城市化水平的不断提升,城市居民人均收入由26467元增加到39250.8元,农民人均收入由9429.6元增加为14617元,前者增长了将近后者的2.5倍。从贫困发生率来看,该阶段农村低保人数减少了1868.9万人,而城市这一数字仅为1057万人。

显然农村贫困率下降的速度要快于城市。城市与农村相比体现出了高经济增长速度与低减贫速度的并存。所以尽管城市人口的增加能为城市创造总量更多的经济财富,但这种财富并没有被平均分配,城市经济增长给城市低收入群体带来的利益远没有农村高,前者展现出了更高程度的不平等。很显然城市化的总体减贫效应大部分被农村贫困率的降低所解释,在城市中这种作用发挥得极为有限。更加需要注意的是,近期北美、欧洲和亚太地区大学合作的研究表明,中国城市贫困似乎又有抬头趋势[16]。

图2 不同城市化水平下的人均收入与低保人数(3)资料来源:世界银行,中国城市发展,https://data.worldbank.org/topic/urban-development?locations=CN。中国统计局:城市低保人口数量:http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0P06&sj=2018;2013年统一农民与城市居民人均收入的统计口径:http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexch.htm.

二、城市减贫的障碍因素分析

从传统型农村贫困到现代型城市贫困的梯度蜕变,既展示了贫困基本类型的变化,又凸显了贫困原因的不同[17]。城市化在降低城市贫困率上的有限性与城市化进程及贫困的表现密切相关,具体表现为:第一,城市化进程中迁移人口的脆弱性;第二,多维度不平等;第三,城市贫困的相对性。

(一)迁移人口的脆弱性

城市化包含人口从农村迁往城市的过程,这一过程中往往包含两个激励因素:更多的经济机会与完善的公共服务设施。无论从世界还是中国来看,城市化的高速发展总是出现在工业化快速发展的时期(4)18世纪中叶前,世界城市人口占总人口的比重不足2%;自18世纪中叶开始,欧美各国相继实现了产业革命,城市化才开始加速发展;19世纪100年里,世界人口增加了70%,城市人口增加了340%,1900年城市人口占世界人口比重提高到13%左右。中国20世纪90年代在工业化高速发展与宽松政策的背景下迎来了“民工潮”,城市化进程加速。,这一时期城市需要大量劳动力以维持产业的高速发展,其能够提供的就业机会与收入待遇吸引了大量的农村剩余劳动力,经济的高速发展又为城市提供和建立完善的公共服务与基础设施奠定了物质基础。所以迁移人口在城市定居后往往能获得更高的收入并享受便利的服务设施。然而以中国目前的主要迁移人口农民工为例,他们大部分实际处于城镇低保标准范围内[18],由于较低的人力资本、断裂的社会关系网络、不完善的政策以及少量存在的社会排斥,他们难以跻身于城市的中上层,大多数都只能从事临时性、收入较低的工作,同时也无法真正享受与同城市居民相同的公共服务。所以迁移群体的生活只能维持在满足基本生存需求的水平上,当产生其他需求或遭遇意外事件时便会陷入困境。所以在某种程度上,城市化带给了迁移人口向上的希望,却又不可避免地造就了他们在城市中的脆弱性。

(二)多维度不平等

城市既是城市化的主要发生场所,也是城市化的直接受益区域,总体而言城市从其中获得的经济收益要远高于农村,但具体到低收入阶层时,城市个体获益的相对份额却没有农村高。对城市而言,城市化带来的高速经济增长在贫困群体中的“涓滴效应”甚微,那些从中受益的贫困家庭实际能够脱贫的比例不超过50%[19]。因为高度的经济水平与极低的贫困率并非绝对的因果关系,当国家内部的分配机制高度不平等时,庞大的经济总量也难以消除贫困,例如2016年美国作为世界第一大经济体,其贫困率仍有1.2%,而当年排名第63的乌克兰,其贫困率仅为0.1%。中国在社会主义市场经济体制下的收入不平等引发了消费不平等[20]、住房不平等[21]以及能够享受的公共服务与基础设施的不平等[22]。城市化扩大了市场分配机制的影响,更多人被纳入该分配规则中,贫困者面临多维度的障碍,难以摆脱。

(三)相对贫困突出

相对贫困表明个体虽然能满足基本生活需要,但却没有过上该社会认同的应该达到的水平。在满足该条件需付出的成本超过脆弱性个体的负荷与不平等现象的共同作用下,相对贫困便会出现。与农村相比,城市的生活成本高出许多,其中间的差距可能远大于在不平等分配机制下城市化带给个体的收入增值额度。摆脱绝对贫困的个体生活在拥挤、设施老化、卫生不达标的社区提醒我们以较低收入线来衡量城市贫困与当今时代不符,相对贫困已成为城市贫困的突出特点。然而实证研究表明中国在快速城市化的背景下并没有明显改善城市的相对贫困率,现今其远高于城市的绝对贫困率[23]。马丁·拉瓦里昂(Martin R)等人发现,城市化有助于绝对贫困的减少,但在相对贫困中发挥的作用有限。随着城市化进程的推进,城市地区贫困者的数量在不断上升,并且在城市化速度方面穷人已经超越了总体人口,可见城市化虽为全面减贫提供了新的机会,但在城市贫困上发挥的作用有限。在“硬币的另一面”,城市化阻碍了城市减贫的步伐,一方面城市化通过将穷人转移到城市,增加了城市的贫困率[24],另一方面,如果公共领域的投入增加量不及城市化速度还会引发基础设施服务不足、环境恶化、贫民窟和棚户区滋生、交通拥挤和事故频发等问题,这些又会成为解决贫困问题的障碍[25]。

在上述因素的作用下,城市化对城市贫困的减贫效应大多数都依赖于绝对贫困的减少,随着城市中绝对贫困的急剧下降,城市化对城市的减贫效应也会逐渐减弱。因此,用城市化解决城市贫困问题既不具备显著的有效性也缺乏持续性。中国应如何应对新型城镇化中的城市贫困?除去发达国家已有的成功经验之外,当代众多发展中国家的实践同样可以为我们开启新的方向与思路。

三、发展中国家的减贫策略

当前,快速城市化在发展中国家非常普遍,但他们在收获经济迅猛发展成果的同时不得不面对日益显著的城市贫困,并由此在城市开展了一系列反贫困的项目措施。这些减贫项目为当下阶段处于相同境遇的中国提供了经验与教训,分析这些项目的特点以及实施的成果与不足,将有助于制定更为可行有效的中国本土的城市减贫策略。

(一)减贫项目介绍

为了降低城市贫困的发生率,大多数国家都以再分配或公共项目的方式来直接或间接地为贫困群体提供物质资源与基础服务,提升他们的生活质量,从而缓解城市贫困。通过对发展中国家已有减贫项目的所属领域进行归纳,能够将其分为土地管理、住房福利、社区建设、金融服务以及现金转移五种。

第一,土地管理。城市用地规划是城市发展的基础,城市化进程中发展区域内的商业区或高档住宅区符合市场逻辑,对宏观经济的增长也能起到拉动作用,但却缩小了低收入阶层的生存空间,并引发城市的混乱,出现“贫民窟”等现象,最终损害政府的公信力。巴西的社会城市化试点项目(Social Urbanizer Project)是一个推动城市用地规范化与利贫化的方案,该城市用地规划方案是政府与市场的共同作用以及政党间博弈的结果。上世纪80年代末,巴西工人党赢得了该项目的实施地——阿雷格里港(The Porto Alegre)的执政权,由此便展开了一系列以扩大公民参与,减少社会排斥为核心的社会改革,在这一背景下公私合作向低收入群体提供服务用地的项目应运而生,政府以较少代价实现了城市管理与救济贫民的双赢。尽管这一项目由于之后的政党替换而流产,但却得以在阿雷格里港市区的其他城市继续实施下去。

第二,住房福利。住房问题一直是城市贫困的核心问题,是大多数人生活中重要且昂贵的固定资产,也是贫困群体的最大困扰,因此住房项目成为了缓解城市贫困的关键点,众多发展中国家通常以住房建造或改善的方式来满足低收入家庭对规范化住所的需求。授予正式财产权的产权计划(Titling Programmes)被认为是一个强有力的反贫困工具,这种财富的资本化能够开辟穷人进入信贷市场的道路。20世纪70年代中期,乌拉圭的国家经济住房研究所(National Institute of Economic Housing)在贫困地区建造了9个小社区,以少量分期付款的形式帮助贫困家庭购买房屋,之后这一职能被分配给乌拉圭银行(Banco Hipotecario del Uruguay),经过多年的探索,1991年开始以较低价格授予房屋所有权的程序。墨西哥城市中的贫困家庭大多生活在拥挤的茅屋、铁皮屋中,住房需求十分突出。墨西哥水泥(CEMEX)企业是世界第三大水泥生产商,该公司推行的今日资本项目(Patrimonio Hoy)采用了储蓄与信用相结合的信贷模式,在会员之间、会员与企业之间建立了非常密切的信任关系,通过标会(5)标会指将同一社区内的熟人间的活动资金凑在一起,其成员采用抽签或按息率竞标的形式使用会款,但由于穷人家庭没有固定的储蓄计划以及标会成员众多等问题,标会运行期间很难进行规范的管理和执行会规。今日资本项目赋予了标会储蓄的信贷作用,将更具有家庭储蓄意识的妇女作为发起人,以具有约束关系的三人为一小组,并制定了严格的项目规则和标准。的形式帮助低收入家庭建造房屋,同时也开拓了水泥的消费市场。1980年代后的社区扶持型改造项目中,菲律宾的社区抵押贷款项目(Community Mortgage Programme)是比较具有代表性的一个事例:社区抵押贷款方案一方面使私自用地和非正规住区获得合法化与升级,一方面支持其居民在其他合法地点开发住房,最终致力于帮助那些生活在没有所有权保障的公共和私人土地上的低收入家庭获得负担得起的住房。这是菲律宾最具响应性和成本效益的政府住房融资方案,也是所有政府住房贷款方案中收款效率最高的方案。

第三,社区建设。贫困社区通常存在住房老化、公共服务欠缺、缺乏公共交通、街道网络和交通基础设施不足的情况[26-27],这造成贫困者难以享受到应有服务,也阻碍了城市发展[28]。整治贫民窟始于英美两国,1930年的格林伍德住宅法(Greenwood Act)和1937年的住宅法(Housing Law)标志着英美国开始了大规模清除贫民窟的运动,这种“城市更新”的做法在二战后蔓延至众多西方国家[29]。在发展中国家,快速城市化同样导致贫民窟的大量滋生,从上世纪70年代开始开始,印度政府就陆续制定政策并投入资金来改善贫民窟,遗憾的是效果并不显著[30]。不同于自上而下的清除或改善行动,巴基斯坦卡拉奇市施行的奥兰治试点项目(Orangi Pilot Project)始于社区团体自发的车道卫生改良运动,经过20年的试验,该模式已在巴基斯坦的27个城镇推广,并被纳入国家了卫生政策,后期在政府支持的情况下该项目扩大领域,在改善社区环境的同时也提升了社区的人力资本。

第四,金融服务。金融服务是缓解贫困的有效手段之一,常被用于农村地区的扶贫开发运动,从而促进城乡金融资源的均衡配置。例如,孟加拉国的格莱珉银行便是以互助小组形式展开的免息小额信贷项目,它在保持赢利的同时也扩宽了农村穷人摆脱贫困的渠道和资本。然而不能忽视的是,城市内部也存在金融资源的不均等性,低收入群体金融资源的可获得性同样不高。印度尼西亚望加锡市区内的贫民窟群体通常以清道夫、非熟练体力劳动者、脚踏车司机和杂货商为生,由于他们没有稳定且充足的收入来源,很少能获得正规或非正规金融机构的资源。面对这一困境,伊斯兰小额金融机构(Islamic Microfinance Institutions)提供了多种穷人可以获得的金融服务,提供了贫困者使用利润分享机制进行投资的机会。该项目实施过程中虽然存在贫困者对该机构信任度及运行机制了解不足的情况,但其对缓解贫困依然作出了重大贡献。

第五,现金补贴。世界各国为贫困者提供的福利服务大都包含直接的现金补贴,上世纪90年代中期起,拉美部分国家开始尝试扶贫制度创新,实施有条件的现金转移支付方案(Conditional Cash Transfers),以期通过对贫困群体提供带有附加条件的现金补贴来促进其收入水平的提高。到2010年,这一方案覆盖的拉美国家数量已达19个,并在提高贫困家庭收入、健康和教育水平以及人力资本积累方面取得了巨大成绩[31-32]。墨西哥的进步计划(Progresa-Oportunidades Program)于1997年在塞迪洛政府的领导下实施,经过多年的维持与完善,已经成为继巴西家庭补助计划之后的第二大有条件现金转移计划。相比于前者,墨西哥的进步计划更加注重贫困家庭儿童的上学出勤率与人力资本发育,同时实现了提升儿童的教育、健康水平与缓解家庭贫困的多重目标。

(二)减贫项目的经验总结

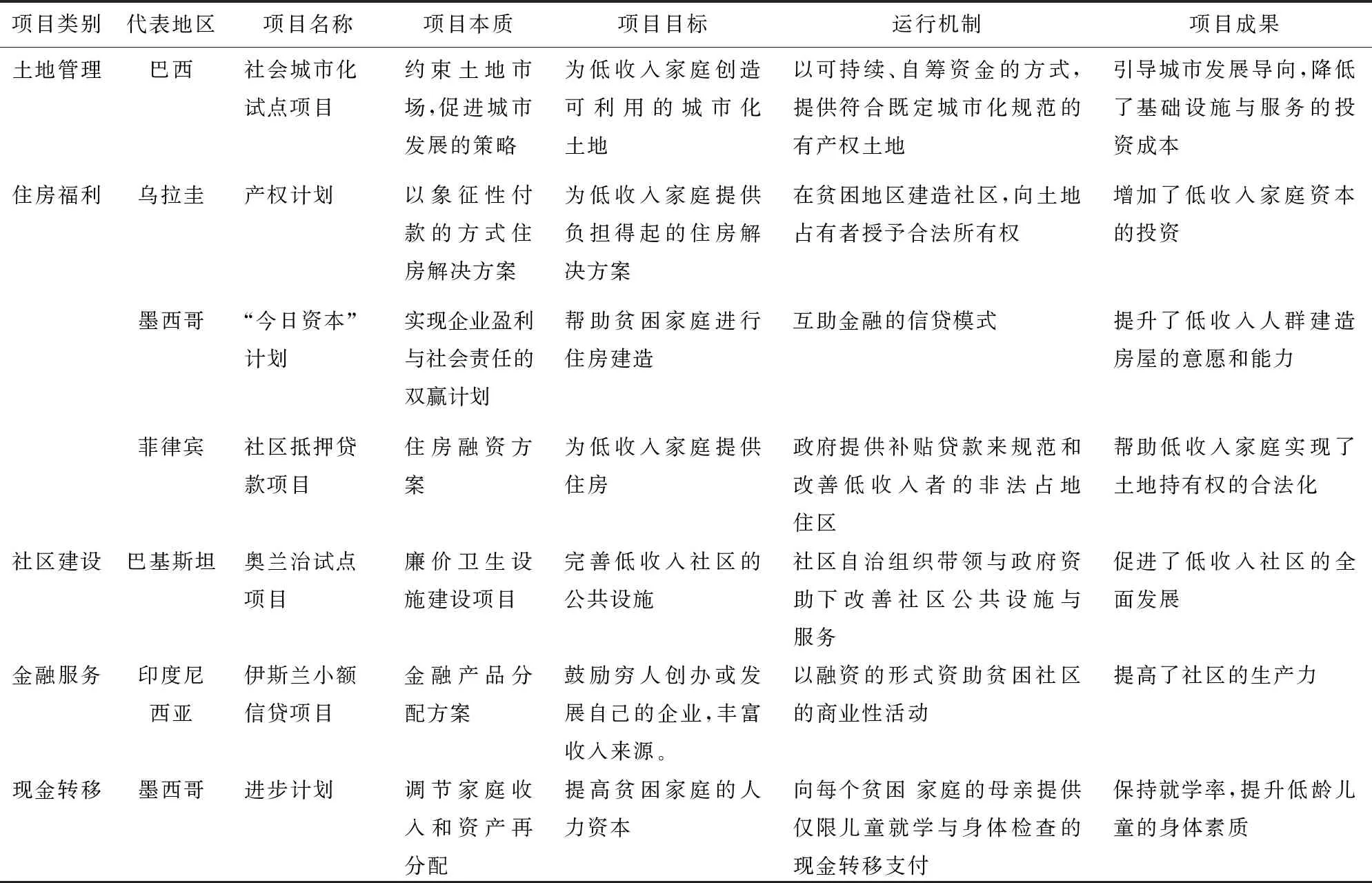

对上述五种类别中不同国家开展的具体项目从项目本质、项目目标、运行机制与减贫成果四个方面进行简要总结(如表1所示),可以从总体上把握发展中国家减贫项目的共有特点与作用机制,也能探究其中潜在的风险因素或不足之处,从而为中国城市贫困项目的开展提供实践经验。

1. 城市减贫以修缮廉价住房为核心

住房是城市家庭的重大开支,是阻止贫困家庭融入城市的障碍,也是产生其他问题的根源之一。在上述产生良好减贫效果的八个项目中,与住房直接相关的占据近半,而巴西的城市土地规划项目与巴基斯坦的社区整修项目同样是考虑到贫困家庭恶劣的居住条件而展开。与西方国家“清除式”的城市复兴策略不同的是,发展中国家面对大量无住所的贫困群体与众多的简陋房屋,修建住房与整修设施是他们的首选策略。所以多数项目都旨在赋予贫困群体可承受、有产权、能满足基本生活需求的房屋。乌拉圭的项目研究表明,人们更加倾向于护理并依恋属于自己的事物。所以这种“居者有其屋”的方式不仅为贫困者创造了经济意义上的固定资本,也在无形中形成了依附于社区共同体上的社会资本,还引发了贫困者因自身房屋而产生的珍视与归属感的心理效应。

表1 发展中国家的城市贫困项目(6)资料来源:Martine, G.(2008),The new global frontier: urbanization, poverty and environment in the 21st century[M],Earthscan in the UK and USA,P:108-109.; Gandelman N(2016), Inter-Generational Effects of Titling Programmes:Physical vs. Human Capital[J].The Journal of Development Studies, 52:3, 331-342, DOI:10.1080/00220388.2015.1075977.; Linn, J.F.(2010), Urban Poverty in Developing Countries: A Scoping Study for Future Research[J]. Wolfensohn Center for Development Working Paper No.21. DOI:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1658577.; Ballesteros, Marife M.; Ramos, Tatum P.; Magtibay, Jasmine E.(2016). Is the Community Mortgage Program Propoor?[J].Philippine Institute for Development Studies. http://hdl.handle.net/11540/6836.; Khan, F., Syed, R., Riaz, M., Casella, D., & Kinyanjui, V. (2008). School-led sanitation promotion: Helping achieve total sanitation outcomes in Azad Jammu and Kashmir[J]. Waterlines, 27(3):224-235. Retrieved March 1, 2020, from www.jstor.org/stable/24685056. ; Hasan, H.A., Mansyur, S.(2019).Potential Contribution Of Sharia Micro Financing On Poverty Reduction In Slum Communities In Makassar[J].Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2):85-102.; Molyneux M(2008). Santiago Levy,Progress against poverty: sustaining Mexico’s Progresa Oportunidades program[J].Journal of Latin American Studies, 40:175-177. DOI:10.1017/S0022216X07003872.

2. 扶智为根本,扶志为基础

“智”作名词理解指见识与掌握的知识,是个体人力资本的体现,是多数贫困者欠缺的资本之一。无论是现金转移还是信贷建房的减贫项目,若没有实现能力建设,便难以产生持久的减贫效果。以能力建设为本才能打破贫困的代际传递,实现根本脱贫。志向失灵是指“贫困者可能缺乏争取和改变自身贫困状况的志向”,志向的缺乏会降低对生活的信念与期望,从而诱发贫困者产生不经济行为与安逸心态,低水平的努力导致行为结果偏离理想目标,最终进一步降低志向水平,形成恶性循环[33]。贫困者较低的人力资本可能会加剧其志向失灵的程度。智力(capacity)、志向与可行能力(capability)存在以下关系:智力的多少决定了可行能力的极限,志向的高低决定了可行能力发挥的程度,志向是智力转换为可行能力的媒介,同时志向也为智力所影响。想要实现持久的脱贫,扶智是根本,扶志是基础。

3. 项目的持续性有赖于资源的多元化

贫困治理主体的单一不仅令“有限政府”陷入资源匮乏、履职无力的窘境,更弱化了城市新贫困者本应发挥的能动作用,使城市新贫困治理归于低效甚至无效[34]。墨西哥的今日资本计划表明,开展减贫项目不是政府的独有职能,若能实现福利与盈利的双重目标,企业也能成为项目的发起人。其他减贫项目中公私合作的方式也证明了多元参与已被较多地运用于城市减贫项目中。在这种方式下,能够降低政府在减贫项目中的投资成本,也能发挥减贫的“商业价值”,从而保证项目能够持续运转。然而私人的加入是把双刃剑,可能带来负面的非预期后果。例如,在营利目的的驱动下,巴西的城市化项目增加了大量的城市边缘住房,尽管穷人的住房条件得以改善,但却增加了空间排斥。因此,项目运作中如何协调福利与营利两种价值取向是公私合作的减贫项目面临的难题,仍需要进一步研究。

4. 构建项目参与者之间的双向联动机制

自上而下的项目可以直接改善贫困者的生活,但容易产生依赖效应。菲律宾低收入社区的抵押贷款项目以贷款形式帮助居民购买土地并改造升级,在20年内便惠及了100000多个家庭。然而对贷款的依赖,却使得很多贫困家庭难以参与到后续的改造活动中。印度尼西亚的小额贷款项目也同样面临缺乏公众参与度与信任度的困境。与此相反,巴基斯坦的项目最开始便由社区带动,之后才引入政府资源,双方的参与及互动扩大了项目范围并提升了社区的整体能力。所以具有积极性的减贫项目需要目标群体与执行群体的共同努力与主动性,一个完整的实施—反馈—响应的双向联动机制才能保证项目的良性运行。

5. 项目应配套具有未雨绸缪性质的后续措施

一个按计划执行的项目也无法避免产生除预计目标之外的后果。所有权计划改变了家庭资源分配,本应用于人力资本的投资转向实物部分,贫困的代际效应以另一种渠道加强。在社会住房金融公司(Social Housing Finance Corporation)的管理下,贫困家庭需要交纳450000菲律宾比索(约61762人民币)来获取参加菲律宾的社区抵押项目的资格,这可能恶化既有的贫困状况。墨西哥进步计划向贫困家庭提供现金福利的条件是让子女上学、定期体检及摄取足够营养。满足这些条件需要贫困家庭付出很多直接或间接成本,例如童工就业收入的损失、放弃其他减贫项目收益的损失以及不能拿到食物补贴的损失等。因此,项目预计负面效果的应对措施应该包含在项目计划本身之内,从而消除参与者的顾虑,并确保预期成果不会被负面效应所抵消。

四、发展中国家的减贫项目对中国城市反贫困的启示

如何在新型城镇化下有效降低城市贫困,是我国完成脱贫攻坚后建立反贫困长效机制的重要议题。城市贫困与农村贫困在宏观环境、致贫因素、主要特征及主体对象等方面都存在不同,所以减贫策略也应有所差别。面对城市化减贫效应的逐渐弱化和贫困的相对化转型,我国未来的减贫策略既需要因地制宜,也需要博采众长。通过总结众多发展中国家在减贫措施上的经验和教训,可以发现城市反贫困项目的制定与实施逻辑。

(一)将城市融入理念嵌入住房救助项目

联合国人居署指出,通过驱逐或歧视的行动“把贫民赶出城镇”并不是答案,帮助贫民融入城市社会肌理是应对不断增长的城市贫困的唯一长久、可持续的解决方案[35],上述不同国家的住房救助项目关于分散布局和所有化的策略即践行了社会融入的理念。一方面,住房救助应在考虑城市规划的基础上进行合理的分散布局来避免空间社会排斥的形成。由于我国针对低收入群体和新市民的公共租赁住房建设采用了政府和社会资本合作的模式,住房投资建设归于项目公司管理,便可能出现建房城市边缘化的现象。对此,中国政府应加强对项目公司建设地选择的管理,在项目合同中明确分散原则。另一方面,应逐步发展所有化式的住房救助项目,来调动房屋所有者的脱贫积极性。目前我国的住房救助策略以配租公共租赁住房或发放低收入住房困难家庭租赁补贴为主,这些措施满足了贫困家庭的居住需求,但并没有考虑他们扎根于城市对住房的所有化需求。将来在物质水平允许的情况下,应以低息或免息贷款的方式在有条件的贫困社区开展住房所有化的试点项目,同时实施优化当地居民的教育与医疗资源的配套措施,减轻贫困家庭的经济压力。

(二)开展能力建设为本的专项的系统化项目

能力贫困理论指出贫困的本质不是物质匮乏,而是教育低下、机会匮乏、疾病等阻碍个体生存并向上发展的能力的缺失。在贫困聚居的情况下,结构还会加重个体的失能感,同时形塑整体社区的脱贫无力感,因此根本的反贫困措施需要聚焦于能力的建设。一方面要提升城市贫困人口的文化程度和技能,创造更多的就业岗位,增强其应对贫困的能力和抵御风险的能力[36],另一方面要有意识地进行贫困社区的组织能力培育。目前中国以提升贫困者人力资本为目标的就业培训存在吸引力、认同感和实用性不高的情况[37],因此需要开展需求评估,按照贫困者的现实需要开展专项的包含不同类别的能力建设项目,并采用累进递减补贴的原则激励贫困者积极参与。同时,这种集体化的行动可以通过社区的平台进行组织或开展。发展中国家的减贫项目表明,社区可以在提升贫困家庭的生活质量方面发挥重要作用。目前贫困社区虽然物质资源匮乏,但其中存在的社会关系网络奠定了社区组织居民能力建设的基础。经过项目的长期运转,个体的能力建设项目也可以帮助社区积累资源,加强社区的组织能力、凝聚力和团结力。当社区具备足够的组织力和领导力时,便可运行由社区发起、居民参与、政府补贴的全方位社区建设项目。

(三)建立“政府+企业+社区+个人”的反贫困联动机制

综合不同的减贫项目可以发现,多方合作是项目顺利开展并进行的有利条件。我国进入社会治理共同体的新时代,治理主体的多元化体现在各类社会性事物中,在贫困治理机制中更是囊括了政府、社会、市场的三方角色与资源,极大地扩增了反贫困的资本。然而伴随着主体的增多,利益代表和行事逻辑也越发纷繁复杂,反贫困项目中如何调和各方利益并将他们有效衔接是亟需解决的难题之一。本文认为其中破解的关键点在于确保整个链条始终保持在有活力、资源充足、信息畅通的状态,并赋予其中可能涉及的主体——政府与相关的企业、社区、个人——以角色及相应的责任与义务,并创建无障碍的信息交流机制。为了实现这一目标,在救助对象层面,项目运转过程中要激发个体的积极性,并授予社区更多的重任来培养其能力。在项目实施者层面,利用宣传与税收优惠的政策强化企业的社会责任和社会意识,制定兼顾双方利益的策略,将企业纳入救助项目中,政府在承担统筹规划责任的同时提供必要的补贴与优惠条件。

城市贫困是一直以来困扰世界的难题,也是2020年我国消除绝对贫困后面临的突出问题。现阶段缓解城市贫困是对公民社会权的承认和对高层次需要满足的追求,实现这一目标不仅需要宏观制度上的把控,还需要具体策略的加持。因此,在未来的城市反贫困行动中需要更加重视减贫策略的反贫效能与质量。减贫策略的提升与多方面因素密切相关,但其中的关键因素应该包括:内涵城市融入理念的住房救助项目,贯穿于减贫策略始终的能力为本以及多元主体的反贫困联动机制。