看牙

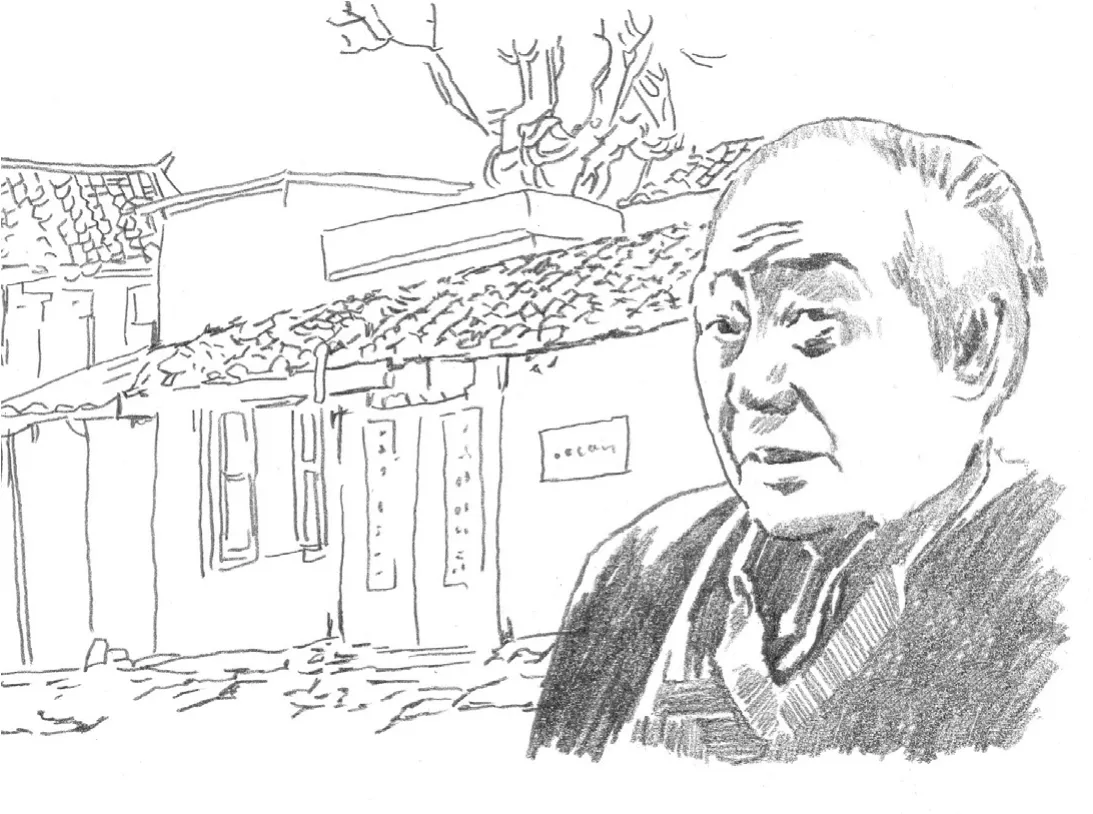

◎ 汪曾祺

我从大学时期起,牙就不好。一来是营养不良,饥一顿,饱一顿;二来是不讲口腔卫生,有时买不起牙膏,常用食盐、烟灰胡乱地刷牙,既抽烟,又喝酒。于是,我的牙齿龋蛀,时常发炎——牙疼。牙疼很不好受,但我对牙疼泰然置之,而且有点幸灾乐祸地想:我倒看你疼出一朵什么花来!腮帮子肿得老高,我还能谈笑风生,语惊四座。牙疼于我何有哉!

不过牙老疼,也不是个事儿。有一颗牙已经松动,每次牙疼,它都是祸始。我决定拔掉它。昆明有一位修女,又是牙医,据说治牙很好,又收费甚低,于是我攒借了一点钱,想去找这位修女。不想我到了修女那里,发现大门紧闭,门上贴了一张字条:修女因事离开昆明,休诊半个月。我当时那个高兴呀!我拿了这笔钱美美地吃了一顿。

在昆明七年,我没有治过一次牙。

在上海教书的时候,我听从一个老同学母亲的劝告,到她熟识的牙医处看牙。牙医拔掉了我早已糟朽不堪的牙。

到了北京,参加剧团,我的牙越发地不行,有几颗陆续跟我“辞行”了。有人劝我去装一副假牙。通过一位琴师的介绍,我去找了一位牙医。此人是京剧票友,唱大花脸。他曾为马连良做过一枚内外纯金的金牙。他拔掉我的两颗病牙,给我做了一副假牙,说:“你这样就可以吃饭了。”这副假牙让我能吃爆肚。

“文化大革命”中,我正要出剧团的大门,大门哐的一声被踢开,正撞在我的脸上。我当时觉得嘴里乱七八糟的!吐出来一看,我的上下四颗门牙都被震下来了,假牙也断成了两截。踢门的是一个翻跟头的武戏演员。他直道歉:“对不起!对不起!”我说:“没事儿!没事儿!你走吧!”我能说什么呢?他又不是有心的。

掉了四颗门牙,竟没有流一滴血,可见这四颗牙已经衰老到什么程度,掉了就掉了吧。假牙左边半截已经没有用处,右边的还能凑合一阵子。我就把这半截假牙安在牙床上,既没有钩子,也没有套子,嗨,还真能嚼东西。当然也有不方便之处,一是不能吃脆萝卜(我最爱吃萝卜),二是不能吹笛子(我的笛子原来是吹得不错的)。

这样对付了好几年,直到1986年随作家代表团去香港前,我才下决心另装一副假牙。有人跟我说:“瞧你那嘴牙,七零八落,简直有伤国体!”

我找到一个小医院。医院的牙医小宋是我的读者,我可以不用挂号、排队。小宋给我检查了一下,又请主任医师来看。这位主任医师用镊子依次掰了一下我的牙,说:“都得拔了,全部‘二度动摇’,做一副满口的。”我说:“行!不过再过一个月,我就要去香港,现在拔牙、安牙,来得及吗?”“来得及。”

主任医师去准备麻药,小宋悄悄跟我说:“我们主任是在日本学的。她的劲儿特别大,出名的手狠。”我硕果仅存的十一颗牙一个星期分三次全部被拔光。我于拔牙,已经不在乎,不过拔牙后还得修理牙床骨。这位主任医师真是大刀阔斧,不一会儿,就把我的牙床骨铲平了。小宋带我到隔壁找做牙的技师小马,当时我就咬了牙印。

小马让我从香港回来再去做一副。我从香港回来,找了小马,小马把我的假牙看了看,问我:“有什么不舒服的吗?”“没有。”“那就不用再做了,你这副很好。”

我从拔牙到装上假牙一共用了两个星期,而且一次成功,少有。这副假牙我一直用到现在。

常常见到很多人安假牙老不合适,不断修理,一再重做,最后甚至就不再戴。我想,也许是因为假牙做得不好,但是也由于本人不能适应,稍不舒服,就觉得别扭。要能适应,假牙嘛,哪能一下就合适,开头总会不适的。慢慢地,等牙床和假牙严丝合缝,浑然一体,就好了。

凡事都是这样,要能适应、习惯、凑合。