柏乡出土明代“汉光武斩石人处”残碑初探*

秦进才

(河北师范大学 历史文化学院,河北 石家庄050024)

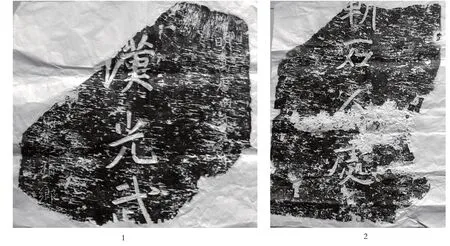

2016 年7 月,河北柏乡县文保所赵献堂等先生在龙华镇十五里铺村光武庙遗址附近拓宽公路时,于旧路基的涵洞内发现两块不规则的青石质残碑。碑均厚27厘米,宽67厘米。其中一块高67 厘米,上款阴刻小字“明万历四十八年”,中心阴刻大字“汉光武”,下款阴刻小字“知柏乡”。“武”字下部有残缺(图一,1)。另一块高89 厘米,中心阴刻大字“斩石人处”,下款阴刻小字“立”。“斩”字上部有残缺,“人”字下、“处”字上有残泐,“立”字之上可见“亅”残存(图一,2)。碑下面有榫,上宽31厘米,高11厘米。由此可知该碑是柏乡县著名的地标性碑刻——“汉光武斩石人处”碑,所发现的两块残碑是碑的主体部分。笔者根据赵献堂先生提供的拓片和柏乡在线尚耕发布的照片[1],尽力收集资料,考证立碑时间及立碑人,考察该碑产生的历史背景,梳理其社会影响,探究其多方面的价值,以请教于方家。

一、关于“汉光武斩石人处”碑的相关考证

图一 柏乡县出土明代“汉光武斩石人处”残碑拓片

作为柏乡县著名的历史文化名片,“汉光武斩石人处”碑在前人诗文中多有记录,现代书籍中也多有涉及,但其立碑年代有多种不同说法:一为“元和三年(86)刘秀孙汉章帝所立”说,以邢台地区公路史志编写委员会编《邢台地区古代道路史(送审稿)》[2]和柏乡县交通局编《柏乡县公路交通史》[3]为代表;一为“乾隆御书说”,如赵志均主编的《柏乡县志》[4]和尹虎彬的《刘秀传说的信仰根基》[5]。另有人仅确认此碑为“明代石碑”[6,7],但明代共270余年,此说较为笼统。

残碑的出土,明确了立碑年代是明万历四十八年(1620)。且因这一年比较特殊,有三帝、二年号,立碑时间还可以定得更具体:七月二十一日明神宗驾崩[8],其子明光宗于八月初一即位,“以明年为泰昌元年”[9];明光宗“九月乙亥朔,崩于乾清宫”[10],其子明熹宗九月庚辰即位后,九月庚寅规定“八月以后为泰昌元年,明年为天启元年”[11]。由此可知,该碑立于万历四十八年八月以前。

各类史志、诗文中均未记载立碑者,残碑上“明万历四十八年”“知柏乡”等字提供了寻找立碑人的线索。与“万历四十八年”相关的柏乡知县有两个人,一是当时的在任知县喻思恂,二是喻思恂的继任苏继欧。笔者认为,立碑者当是喻思恂,原因如下。

一是时间吻合。康熙《柏乡县志》卷三《官职志·知县》载:“喻思恂,荣昌进士。万历四十六年任。……苏继欧,许州进士。万历四十八年任。”[12]乾隆《柏乡县志》卷八《县令表》[13]、光绪《赵州属邑志》卷二《名宦》[14]、民国《柏乡县志》卷七《县令表》[15]所记二人任职时间与之相同。而万历《枣强县志》卷二《名宦》则记“喻思恂,(万历)四十八年任”[16],乾隆《枣强县志》卷四《职官》[17]、嘉庆《枣强县志》卷五《职官表》[18]有相同记载。另外,柏乡县署正堂“左立题名一通,万历四十八年知县喻思恂立”[15]68。可知,苏继欧接替喻思恂任柏乡知县和喻思恂出任枣强知县均在万历四十八年。

民国《柏乡县志》收录的明李标撰写的《柏乡县令题名记》曰:“(万历)丁巳,蜀喻公来宰是邑,……下车即悉意振刷,一洗曩来弊政而维新之,甫期月而柏乡大治。……比及三载,当事者以公才优,柏乡不足究公,乃移调枣强。濒行,顾邑署中无题名片碣,后来评善败者将无从稽,爰砻石为碑,以镌诸令君姓名。”[15]73因喻思恂为四川荣昌县人,故称为“蜀喻公”。据此可知,万历四十八年,在任柏乡知县喻思恂在得知将调任枣强知县后,策划、树立了“柏乡县令题名”碑,故其有时间谋划镌刻“汉光武斩石人处”碑。

二是行为符合。首先,喻思恂万历“四十六年来宰柏乡。多德政,尤振兴学校,改泮池于棂星门前,又分建道德坊于池之左右。校士立社,自为督课,届期亲往命题。馆饩必腴,其贫不能婚葬者岀粟佽之。后置学田三十余亩,会调繁广川去,留俸金遣学博置买”[13]卷六8b,离任前再树立一通“汉光武斩石人处”碑,也是为其“多德政”锦上添花。还有,喻思恂对柏乡很有感情,后来路过柏乡县时受到了官员与百姓的欢迎,慨然作诗曰:“两年柏邑初为令”,“喜闻车马劳粗息,细说疮痍苦尚长。寄意叟童休怅望,有缘重与说甘棠”[12]370。再则,喻思恂当时已经任职二年多,人地熟悉,树立一通碑刻轻而易举,而苏继欧初来乍到,人地陌生,因此立碑者当为喻思恂。

三是字形接近。“汉光武斩石人处”残碑第二块下款“立”字之上的“亅”字形与喻思恂的“恂”字最后一笔相合(图二),而与苏继欧的“歐”字相差太远,由此亦可推断立碑者当为喻思恂。

综上所述,笔者认为在“汉光武斩石人处”残碑第一块下款“知柏乡”下、第二块下款“立”字上,当补上“县事喻思恂”或“县事蜀喻思恂”,立碑者当是万历四十八年(1620)在柏乡县担任知县、即将调任枣强知县的四川荣昌人喻思恂。

二、“汉光武斩石人处”碑产生的历史背景

“汉光武斩石人处”碑的产生,既有悠久的民间传说因素,又受到晚明崇古思潮的影响,还有高邑、柏乡两县关于汉光武帝刘秀即位处争论的现实需要等,诸多因素构成了其历史背景。

(一)汉代石人与光武斩石人的传说

光武庙,又称刘秀庙、光武祠、汉光武祠、汉世祖庙等,位于柏乡县龙华镇十五里铺村西,现已毁弃,附近有千秋亭遗址。建武元年(25)六月己未,汉光武帝刘秀在鄗南千秋亭五成陌即位坛祭天称帝,汉章帝元和三年(86)“三月丙子,诏高邑令祠光武于即位坛”[19]155。《后汉书》李贤注引北魏郦道元曰:“(千秋)亭有石坛,……坛之东,枕道有两石翁仲,南北相对焉”[19]22,指千秋亭石坛(即汉光武帝即位坛)东有两个石人[20,21]。后石人被迁移到汉光武庙前,天长日久,有人将汉代石人与汉光武帝刘秀联系在一起,又虚构、演化出汉光武斩石人的传说,并逐渐添加、黏附、汇合、传播,内容日益丰富,现在已很难说清这一传说产生于何时何人。

图二 “汉光武斩石人处”残碑

目前所见较早记述这一传说的是南宋出使金国、途经柏乡的使者。

宋孝宗乾道五年十二月十八日(1170年1 月11 日),楼钥记载:“有二石人,皆腰斩道旁。俗云:光武欲北渡滹沱,有二人捧浆以进,行数里,恐追袭者得其踪,复还斩之。或云:夜遇二人,问途不应,怒而斩之,已乃石也。”[22]375次年,范成大《光武庙》诗序曰:光武庙,“在柏乡北,两壁有二十八将像。庙前有二石人,皆自腰而断,俗传光武夜过,以为生人,问途不应,剑斩之云”[22]418。

宋孝宗淳熙四年(1177)二月十九日,周辉记载:“柏乡,本春秋晋郭〔鄗〕邑之地,汉光武即位于鄗之南。六十里至赵州,道经光武庙,有二石人首横于路,俗传光武欲渡河,二人致饷,虑泄其踪,乃除之。又云,遇二人,问途不答,怒而斩之,已而皆石也。”[22]428

宋宁宗嘉定四年十二月十七日(1212 年1 月22 日),程卓记载:从柏乡“北行二十里许,光武庙在道旁,壁绘二十八将,皆左衽。庙前二石人腰断,俗传光武经过,遇道上人,问途不应,以龙辉剑斩之”[22]449。

由上,传说故事当在南宋使金使者之前就已经存在,他们的记载使传说从北方传到了南方,从柏乡走向了全国,也就有更多的人参与到完善、添加行列中来。汉代石人与汉光武帝斩石人传说结合在一起,既使汉代石人得到了解释性说明,也使传说有了具体的载体,增强了传说的可信性。因为有身首异处的汉代石人,汉光武斩石人传说发生地被固定在柏乡。楼钥和周辉都记载了两种不同的版本,说明当时故事尚未定型。限于以上四人的使者身份和行程录的体裁,他们都是用三言两语记述了故事梗概,而没有细节描述。随着时间的推移和众口流传,故事的内容、情节逐渐完善,传播范围越来越广。

宋金以来还有一些与汉光武斩石人传说相关的诗词。如宋范成大曰:“云台列像拱真人,野老犹夸建武春。不用剑锋能刜石,冰河一瞥已通神。”[22]418金赵秉文的诗“旧物余翁仲,荒祠老祝巫”[23],镌刻在光武庙前的石碑上,明朝人还能看到。元代王恽言:“奉诏趋龙朔,驱车过鄗南。坛倾余里陌,庙古老松杉。”[24]元编修刘惪渊曰:“当时若指乡关路,留得全躯到至今。”[25]

(二)嘉靖万历年间的崇古思潮

明嘉靖皇帝崇古尚奇,喜欢以古官衔称呼大臣。王世贞指出:“世庙好用古官名,又最重典礼,故于贵溪、分宜、铅山、华亭、泰和、常熟、兴化诸公,往往传旨称大宗伯、太宰。”[26]上有所好,下必从之,朝廷上下逐渐形成的“今职古衔”的风气,成为崇古思潮的组成部分。

嘉靖、万历年间复古风遍及朝野,求古之心益重,好古之人益众,编写史书风气日盛,实录、国史编纂成果丰硕,府州县志编修数量骤增,家谱、族谱也修纂成风。与此同时,古代名人故里、重要历史事件发生处等历史文化资源的争论、争夺层出不穷,如诸葛亮躬耕地南阳、襄阳之争即起于嘉靖年间。又如董仲舒故里之争,“《汉书》称董仲舒广川人,而广川地大,今山东德州,直隶景州、枣强县,皆其故地,故三邑皆祀董子,皆有董子故迹。其作志书,皆自以董子为乡人。德州斥景州之牵引,景州斥德州之附会,枣强又出而斥二州之影占,数百年来,喧如聚讼,迄今未有所归”[27]541,而嘉靖二十一年(1542)景州知州李宝廷编成《董子故里志》六卷,被清人称为“郡邑志乘,锢习相仍,纷纷为无益之争,皆其所见之小也”[27]541。但明清的州县官员们仍然相互效仿、争夺,乐此不疲。

(三)柏乡、高邑两县关于汉光武帝即位处的争论

柏乡县与高邑县,春秋时代都属于晋国鄗邑。战国时代,鄗邑先后隶属中山国、赵国,秦为邯郸郡鄗县,西汉为常山郡鄗县。建武元年(25),刘秀在鄗南千秋亭五成陌筑坛祭天称帝,鄗县随之改为高邑县(今河北柏乡县固城店镇有鄗城遗址),冀州刺史治所驻于此,并将柏乡侯国并入高邑县。北齐天保七年(556),高邑县治迁至房子县东北(今河北高邑县高邑镇)。隋开皇十六年(596),析高邑县置柏乡县,古鄗城与千秋亭留在柏乡县境内。明代,高邑县好事者把高邑城南的千秋台说成是汉光武帝登基所筑,写入《高邑县志》,后为天顺《明一统志》采纳,自此挑起了柏乡、高邑两县关于汉光武帝即位处之争。地方志、碑刻等成为两县争论的载体,正德《赵州志》中的《柏乡县志》《高邑县志》分别记载了有关遗迹[25],各自申述千秋亭与千秋台是汉光武帝即位处的理由。嘉靖十五年(1536),高邑知县周至德撰写《千秋台碑志》,并镌刻在千秋台碑碑阴,树立在千秋台上[28]。在这种背景下,汉代石人和汉光武斩石人传说就成为与汉光武即位处相关的重要证据。

嘉靖四十一年(1562),柏乡知县王楷重修光武庙后,请褚宦撰写了《灵石赋》,记曰:“柏乡治北十五里铺,亭之侧有石焉粗肖人形,截然中断。世传光武斩石人处,旧有庙与记。今庙既圯坏,碑亦断仆,磨灭半不可读。嘉靖己未(1559),邑使王公以帝王盛迹讵宜泯没,乃复为一室,绘世祖暨功臣之像,更立碑以志之。命曰:灵石,常历考史册,此事俱不载,岂以不经而见黜欤!且帝之阨于王郎,阻于沱水,麦饭豆粥,往来于燕赵之间者,固战场也。其在此时,谅不为诬。夫标准以经事者,司牧之职也;篇章而永贻者,词人之事也。”[29]卷一18b—19a赋中王楷所言把史实与传说、官员职责和文人角色分得很清楚,知道汉光武斩石人是民间传说,虽然荒诞不经,但有着广泛的社会影响,因此请褚宦撰写《灵石赋》镌刻上碑,以增添汉光武帝即位处在柏乡的佐证。

隆庆元年(1567)刊行的《赵州志》在关于柏乡县、高邑县的建置沿革中记述了古鄗城、千秋亭遗址,明确了汉光武帝即位处的具体地理位置,并与柏乡光武庙相联系,又以按语的形式说明高邑千秋台非光武即位处的理由,批 判 了 光 武 斩 石 人 的 故 事[29]卷一3a,17b—20a。万历四年(1576)刊行的《柏乡县志》亦申述了汉光武帝即位于柏乡的说法。但是,万历二十三年(1595),高邑知县金四科主持编纂的《高邑县志》依然认为“高邑名改自东汉始,千秋台属之明甚。……《一统志》纂自国初,去元未久,郡志修于隆庆丁卯,邑志修于万历丙子,孰是孰非,必有能辨之者”[30],仍然主张依据成书较早的天顺《明一统志》记载,将汉光武帝即位处定在千秋台。

回应挑战成为柏乡人的责任,柏乡知县理所当然地成为争论的推动者。万历四十八年(1620),柏乡知县喻思恂利用镌石立碑昭示天下的形式,在太行山东麓南北大道旁的柏乡光武庙前树立起“汉光武斩石人处”碑,为申明汉光武帝即位处在柏乡添加佐证,为传播汉光武帝即位处在柏乡增加载体。上承嘉靖年间柏乡知县王楷重修光武庙、请人撰写《灵石赋》之举,下启清乾隆年间柏乡知县郑镇在千秋亭树立“汉光武帝千秋亭遗址”碑的措施,万历四十八年树立的“汉光武斩石人处”碑正处于承前启后的时间节点上。

三、“汉光武斩石人处”碑的社会影响

千秋亭即位坛旁、柏乡光武庙前曾树立有东汉圭头碑、唐代开元碑及宋、金、明等各代碑刻:北魏郦道元的《水经注》曾记有东汉圭头碑;北宋赵明诚的《金石录》著录有两通唐碑,汉碑已不见;南宋楼钥的《北行日录》记述唐碑、宋碑各两通;明人著述中金碑还见于记载,唐碑、宋碑已不见。民国《柏乡县志》卷首“图表”留下了汉光武庙前明代“汉光武斩石人处”碑的照片(图三),记载了“光武斩石人处”,并注明来自“旧志”[15]134。从照片看,碑体高度比光武庙的院墙稍高,当在两米以上,碑首为弧形,碑身为长方形,碑座为较高的方形,“汉光武斩石人处”7 个大字清楚,小字不能识别。

因该碑树立在太行山东麓南北大道旁的柏乡光武庙前,引人瞩目,人们的相关记载、评论和诗颇多,均成为今天反映该碑社会影响的证据。

(一)学者记载的“汉光武斩石人处”碑

清顺治七年(1650)三月初七日,清初三大儒之一、直隶容城(今属河北)人孙奇逢记载:“大石桥早发,过光武斩石人处。德元自合作天子,何必高谈斩石人。文叔生平元谨厚,误凭图谶却遗真。晚宿柏乡。”[31]其对于传说和相信图谶持批判态度。

乾隆十九年(1754)三月,学者、山东滋阳(今山东兖州市区)人牛运震记载:“过柏乡县,宿赵州。柏乡城北有光武庙,传为光武斩石人、筑千秋台处。庙前有大石人四段,首足异处,剑痕宛然。”[32]

光绪二十八年(1902)七月三日,学者、直隶武强(今属河北)人贺葆真记载:“柏乡北十五里,有汉光(武)帝祠碑,曰:光武斩石人处,又碑曰:汉千秋亭遗迹。”[33]记述了柏乡光武庙前的两通标志性碑刻,视“光武斩石人处”碑为光武帝祠碑。

(二)官员记录的“汉光武斩石人处”碑

康熙年间,官至大学士、直隶真定(治今河北正定县正定镇)人梁清标于《柏乡道中拜汉光武祠》诗中自注:“旧传斩石人处”,诗曰:“千年石像卧蒿莱,旧鬼啾啾雨夜哀。莫怪萧王多瑞应,曾闻隆准斩蛇来。”[34]梁清标把汉光武帝的诸多瑞应与汉高祖斩白蛇联系起来,认为是开国皇帝引导舆论的方式,也是神化、圣化帝王的手段。

乾隆二十七年(1762)五月,湖南乡试正考官、嘉定(今属上海)人钱大昕曰:“石人传诞妄,麦饭话艰辛。”自注“有碑大书‘光武斩石人处’”[35]。

图三 民国时期汉光武庙前的“汉光武斩石人处”碑(民国《柏乡县志》)

乾隆年间,官至安徽布政使的直隶安州(治今河北安新县安州镇)人陈惪荣路过柏乡,谒光武庙,“系马荒村读古碑,碑题剑斩石人处”,“柏乡北十里许,相传为汉光武斩石人处,庙貌岿然,庭中有石人二,高数尺,风雨剥裂其形仅存。按《后汉书》遗此事,岂在王郎兵变时与!抑父老传闻之误也”,联想到“忆昔王郎犹未灭,豺狼满地龙蛇结。下博城西遇老人,滹沱一夕冰如铁。此事传闻真与误,帝王自有神灵护。一剑能叫金石开,大飞电掣雷霆怒”[36],相信汉光武帝斩石人自有其真实性。

嘉庆十五年(1810)十一月十四日,典四川乡试的翰林院编修、湖南安化人陶澍返京时途经柏乡,记述“出柏乡二十里,有光武斩石人处。相传世祖为王郎所追,夜迷失道,闻人语,问之不答斩之,乃石人也。与高祖斩蛇事相类,而史氏不载”[37]。

道光十七年(1837)二月十二日,途经柏乡光武庙的湖广总督、福建侯官人林则徐记载:“又十五里刘秀庙,庙内祀光武像,有碑题云:‘光武斩石人处’,其地即十五里铺也。”[38]

道光年间,知府、浙江嘉兴人沈涛言:“今柏乡光武庙,古千秋亭遗址,庙有二石人半身,俗传光武斩石人处。”又曰:“《滏水集·柏人光武庙》诗‘旧物余翁仲’,是金源士大夫已知俗说之不可信矣。”[39]

同治十一年(1872)二月初八日,官至户部掌印给事中、湖北黄冈人(治今湖北武汉市新洲区)洪良品记,从柏乡县城“又行二十里,有汉光武斩石人处碑,在路西”[40]。

光绪二十七年(1901)六月,负责监修顺德府南阳村尖站行宫、江苏江阴人陈毓瑞记,从赵州“行五十里,有刘秀庙,内则石人身首异地,即汉光武斩石人处”[41]。

(三)诗人怀古抒情诗中的“汉光武斩石人处”碑

明崇祯十年(1637)三月,诗人、桐城人姚孙棐诗曰:“王者勃焉兴,百灵所呵护。石人两要领,何当一剑怒。醉斩当道蛇,中夜哭老妪。文叔赤帝裔,神异自相遇。天授非人力,二帝一语具。君不见风雪滹沱河,诡说冰坚车已渡。”[42]把汉光武斩石人与汉高祖斩当道蛇等联系起来,认为是“天授非人力”,这是中国古代君权天授观的具体体现,也是无可奈何的说辞。

清初,诗人、浙江鄞县(治今浙江宁波市鄞州区)人周容诗序言:“柏乡南三十里有大石人断野草中,旁树碑云:汉光武斩石人处。”诗曰:“村人传快事,莫辨理荒诬。”[43]所言地理位置方向、距离均有误,柏乡光武庙应在柏乡城北十五里,而非城南三十里。诗文则批评了村人相信斩石人事而不分辨事情的真伪。

康熙年间,诗人、江苏溧阳人彭桂的《初蓉阁诗·过王郎城经汉光武斩石人处》曰:“不道斩蛇基业尽,庙门犹有石人头。”[44]

康熙年间,诗人、直隶清苑(治今河北保定市清苑区)人陈僖诗曰:“天心犹在汉,十世复中兴。岂有石能指,翻怜剑可凭。盗星应蛰伏,王气合龙升。”[45]

康熙年间,诗人、山东曲阜人孔贞瑄诗曰:“石丈承天问,云何不对扬。至烦剸象剑,小试斩蛇钢。白水真人出,赤符汉运昌。却怜翁与仲,狼藉路旁僵。”[46]

柏乡文人在关于该碑的诗中则带着一种乡邦的自豪感。魏裔仍诗言:“五年尘靖同驱鹿,一剑石分类斩蛇。”“路旁遗像独千古,野庙倾颓噪晚鸦。”[12]420—421魏裔京诗曰:“瑞发舂陵应赤伏,群雄芟刈复皇图。心推铜马声名振,即位鄗南气概殊。汉代威仪存古庙,东京事业委平芜。”[12]421而赵修的诗在叙述了汉光武帝功业后,又说“道旁断石传闻久,笑问当年事有无”[12]429,让读者自己判断汉光武斩石人的有无。

近代诗文作家、河南太康人王新桢诗言:“驱车柏乡道,中兴溯光武。手提三尺剑,收拾汉家土。坚冰渡滹沱,麦饭进芜蒌。迷路忽逢人,问之不能语。拔剑斫之断,惊天逗秋雨。为笑李北平,一射但没羽。君看此神奇,何难靖妖虏。”[47]

“文人墨客过其地者,往往抒为诗词,徘徊凭吊而不能去”[13]卷三11a,以诗抒发他们的情怀,表达他们的看法,相关作品很多,恕不一一列举。

(四)其他人记述的“汉光武斩石人处”碑

清朝初年,小说家、江苏长洲(治今江苏苏州市区)人褚人获记载:“邯郸道旁有石碣,云‘汉光武斩石人处’。今石人犹在,首足异处,真似刀斫者,然未悉其故。后阅《北辕录》载:赵州南光武庙,有二石人首横于路。俗传光武欲渡河,二人致饷。虑泄其踪,乃除之。又《赵州志》云:‘光武夜至赵州南迷路,闻人语,问之弗应,见二人侍立,怒斩之,其人急走。熟视之,乃石也。’”[48]邯郸道,又作邯郸路,既指具体的邯郸一带的道路,又可比喻为求取功名的道路、仕途之路,此处“邯郸道”当是“柏乡道”①明董其昌著《容台集·诗集》卷三《柏乡道中寄张蓬玄中丞》(西泠印社出版社,2012年,第103页),清王文清撰《王文清集·锄经余草》卷七《柏乡道中过金鸡店》(岳麓书社,2013年,第205页),上述两书都有“柏乡道”的记载,可知太行山东麓南北大道柏乡县段称为“柏乡道”而不称“邯郸道”。之误。

外国使者入京朝贡、出京游历,路过柏乡也留下了相关资料。如绍治元年(清道光二十一年,1841),越南阮朝使者李文馥言:“五里,光武遗迹,有光武斩石人处碑。”[49]

(五)方志记叙的“汉光武斩石人处”碑

隆庆元年(1567)刊行的《赵州志》是笔者目前所见比较早以“光武斩石人”为条目记叙其事的地方志:“光武斩石人 在柏乡县北十八里。野史云:汉光武夜至赵州南,迷路闻人语,问之弗应,见二人立旁,怒拔剑斩之。其一急走,熟视之乃石也。”[29]卷一18b同时指出:“按野史所记与宋周辉《北辕录》所载略同,似可凭信。但光武乃不嗜杀人之君,岂有逢人私语骤问不对遽斫其首者乎?况是时已渡河北,耿纯诸将望风景附,何至夜行而迷路也,事涉矫诬,不可不辨。”[29]卷一20a指出了光武斩石人的“矫诬”,实为虚妄。

隆庆《赵州志》虽是官书,但不是上级的檄文命令,因此高邑、柏乡两县汉光武帝即位处的争论一如既往。“汉光武斩石人处”碑的树立,将传说变成了具体的场所、地点,突出了其佐证汉光武帝即位于柏乡的作用,并影响了后来地方志中的记述。如乾隆《柏乡县志》载:“《本州志》光武斩石人处。野史云:汉光武夜至赵州南迷路,闻人语问之弗应,见二人立旁,怒拔剑斩之,其一急走,熟视之乃石也。”[13]卷二3b表明资料来源于《本州志》,实际上隆庆《赵州志》仅记为“光武斩石人”,当是根据万历四十八年“汉光武斩石人处”碑增加了“处”字。之后的光绪《赵州属邑志》卷一《古迹》作“汉光武斩石人处”[14],同治《畿辅通志》卷一七七《古迹略·祠宇三》作“俗传光武斩石人处”[50],民国《柏乡县志》卷一《地理·古迹》作“光武斩石人处”[15],等等,省州县志辗转抄录,均直接或间接地受到了“汉光武斩石人处”碑的影响。

以上学者、官员、诗人、小说家、方志编纂者等,身份不同,观察视角不同,运用的著述体裁不同,记载的详略不同,对于“汉光武斩石人处”赞扬、否定、批判等的评价也不同,体会、说法各异,但作为留存至今的“汉光武斩石人处”碑社会影响的反映,这些资料弥足珍贵。

四、“汉光武斩石人处”残碑的价值浅谈

朱剑心认为,金石资料的价值,“可以证经史之同异,正诸史之谬误,补载籍之缺佚,考文字之变迁”[51]。具体到柏乡出土的明“汉光武斩石人处”残碑,虽然只有十几个字,却具有多方面的价值。

1.曾经的柏乡历史文化名片和地理标志

柏乡县,隋开皇十六年(596)置县,拥有丰富的历史文化资源。鄗县故城历史悠久,刘秀千秋亭即位影响深远,万历四十八年(1620),知县喻思恂在柏乡光武庙前树起了“汉光武斩石人处”碑,与汉光武庙、汉代石人组合成了一个整体,利用其位处太行山东麓南北大道旁的优势,向人们诉说着汉光武斩石人的神奇传说,传达着汉光武帝即位于此的历史信息。自此,至光绪三十二年(1906)三月初八日京汉铁路全线通车运行,“汉光武斩石人处”碑与光武庙、石人等组合,凭借优越的地理位置,为南往北来的人们所瞩目,并被传播到四面八方,名副其实地起到了柏乡历史文化名片和地理标志性碑刻的作用。

但也应当看到,“汉光武斩石人”是虚构的民间传说,“汉光武斩石人处”更是无中生有的地点,因此也引发了一些批评。魏裔介认为“其说似近荒唐”,又以汉高祖斩蛇相类比[52],这是柏乡人对于“汉光武斩石人处”碑的自我批判与辩解。该碑也成为嘉庆《高邑县志》编纂者用来攻击柏乡的软肋:“今柏乡城北十五里有光武庙,柏乡人遂以此当之,并讹传有光武斩石人故迹,此事信史不载,尤属荒唐,其出于附会可知。”[53]同治《畿辅通志》则引用沈涛《瑟榭丛谈》所言“是金源士大夫已知俗说之不可信矣”[50],民国《柏乡县志》亦指出“此说不足信也”[15]651,参与汉光武帝即位处争论的高邑、柏乡县志编纂者在这个问题上取得了共识。

2.社会影响与名人履历互证的载体

柏乡光武庙、汉代石人、“汉光武斩石人处”碑,成为人们缅怀汉光武帝功业的遗迹、柏乡历史文化的标志性设施和汉光武斩石人传说的载体。人们用行程录、日记、年谱、诗词、方志等多种体裁对于“汉光武斩石人处”碑进行记述、评论,借以抒发自己的思古情怀,留下了珍贵的记录资料和真切的诗赋篇章,体现了该碑的社会影响。另一方面,这三者也成为这些名人生平履历中一次经历的见证,成为其学术研究、诗词创作的一个对象。“汉光武斩石人处”碑与历史名人相互为证,相得而益彰。

3.体现了明代标志碑的内容与款式

“汉光武斩石人处”碑属于标志碑,其出土残碑的上款是皇帝年号,中间竖排“汉光武斩石人处”7 个大字,下款是立碑人信息。明代标志碑基本都有这些内容,只是上、下款略有不同。如:

(1)河北赤城县云州乡清泉堡村永照楼门额刻石,中间“永照楼”三个大字由右向左横排,上款阴刻楷书“天启六年起七年止”,下款阴刻楷书“防守清泉堡指挥于廷辅立”[54]254。

(2)河北赤城县马营乡松树堡门额刻石,额题阳刻“松树堡”三字,下款阴刻“嘉靖丙午肆月吉日立”,两侧边框上分别镌刻文字,上款阴刻“防守松树堡龙门卫指挥使张国恩复建”,下款阴刻“万历二十九年孟秋吉旦”[54]250。可知门额镌刻了两次。

(3)河北迁安县神威楼门额刻石,楷书,阴刻阳凸“神威楼”三字,上款阴刻楷书“游击将军张世忠题”,下款阴刻“万历丙申仲夏吉旦”[55]263。

(4)河北迁西县榆木岭城百雉门额刻石,门额正中阴刻阳凸“百雉”隶书二字,上款阴刻双钩楷书“范阳贾应隆题,海昌周永祜书”,下款阴刻双钩楷书“万历乙亥蕤宾,涿鹿高应节立”[55]273。

由上可见,明代标志碑的标志名称均处于中间显著位置,大字,运用阴刻、阴刻阳凸、阴刻双钩、剔地阳文等多种技法雕刻而成,而时间、立碑人等所在上款、下款并无定规,可以灵活布置,字数不等,行数不限。

五、余 论

“汉光武斩石人处”碑的树立,既有其产生的社会历史背景,也是立碑者柏乡知县喻思恂的苦心安排。

柏乡县是喻思恂的首仕之地,其在任多有德政,“柏民爱戴立祠祀之”[56]。万历四十八年(1620),喻思恂在得知即将调任枣强知县后,除了正常的交接程序之外,还树立了“汉光武斩石人处”碑和“柏乡县令题名”碑,这两通碑刻成为喻思恂为官一任造福一方、善始善终的体现。

喻思恂请翰林院检讨、高邑人李标撰写的“柏乡县令题名”碑,树立在柏乡县署正堂左侧,将明朝以来柏乡县知县的姓名、籍贯、在位时间等镌刻上石。民国时期编纂《柏乡县志》时,发现柏乡“肇自隋设县以后,宰斯土者贤俊不知凡几,而志籍寥寥莫考,吁可慨已!历唐宋五百余载仅各得一人,自金之元亦都阙焉勿备。惟明令喻思恂厅壁所纪刻于石者,始秩然可按其名”[15]457,“洪武二年至正统二年,中历建、永、洪、宣四朝几七十载,历任姓氏、里居俱无从考。今只据喻思恂《题名碑》纪之”[15]460。可知民国时期该碑仍在。

历史记载与民间传说联系密切,甚至相互转化、演变。有些传说进入了正史,如《史记》与《汉书》中汉高祖刘邦斩蛇的传说;有些传说来自于正史,如饶阳县芜蒌亭、正定县麦饭亭、南宫县大风亭均称来自于《东观汉记·冯异传》《后汉书·冯异列传》等书。两者都是历史记忆,但有真实与虚构之分,有据此可知历史过程和由此可见历史人物之影响的区别。从史学的角度看,“汉光武斩石人处”无疑是虚妄之事,想象之辞;从民间传说的角度看,则有汉光武帝刘秀的大名与声望,有柏乡光武庙的空间背景,有首体分离的汉代石人的存在,又有不远处汉光武帝即位的千秋亭遗址——虚构传说有实在的物体支撑,实在物体有虚构的传说完善,虚实结合,无疑是完美的民间传说。民间传说不是历史,更不能代替历史,喻思恂对此心知肚明,但他从传播造势的角度,利用这一传说,并与汉代石人相结合,树立起“汉光武斩石人处”碑,体现出他不同寻常的思辨智慧与行政能力。

从传播接受的角度看,人有喜好奇特的心理,有探索奥秘的需求,有喜欢怪诞的嗜好,有围观特别事物的习惯。真实的记载未必为人们喜闻乐见,神奇的传说更容易家喻户晓。民间传说的汉光武斩石人与柏乡光武庙、汉代石人相结合,具体体现为“汉光武斩石人处”碑,更增加了可信度,不仅进入了无数亲见碑刻者的头脑,而且通过不同的传播途径造成了更大的声势。赞颂者挥笔为诗赋是传播,批判者泼墨著文章也是传播,从不同的角度扩大和增强着“汉光武斩石人处”碑的社会影响力。另外,简单明了的故事性语言容易为人们记住,更具有传播的价值。先秦诸子百家学说的宗旨可归纳为一个字①陈奇猷校释《吕氏春秋校释》卷一七《不二》载:“老耽贵柔,孔子贵仁,墨翟贵廉,关尹贵清,子列子贵虚,陈骈贵齐,阳生贵己,孙膑贵势,王廖贵先,儿良贵后。”(学林出版社,1984年,第1113—1114页)宋邢疏《尔雅注疏》卷一《释诂上》引《尸子·广泽篇》曰:“墨子贵兼,孔子贵公,皇子贵衷,田子贵均,列子贵虚,料子贵别。”〔阮元校刻《十三经注疏(清嘉庆刊本)》,中华书局2009 年,第5584 页〕上述说法虽略有异,但所谓的诸子之贵都是一个字,既是其学派崇尚、重视的特色所在,又是主要阐述的宗旨所在。,古典四大文学名著没有超过四个字的书名,许多学者治学的宗旨可归纳为一句话①黄晖校释《论衡校释》卷二十《佚文篇》载:“《论衡》篇以十数,亦一言也,曰:‘疾虚妄。’”(中华书局,1990 年,第870页)将《论衡》概括为“疾虚妄”三个字。又如王阳明的“知行合一”,张之洞的“中体西用”论,王国维的“二重证据法”,胡适的“大胆假设,小心求证”法,顾颉刚的“层累地造成古史”说,张岱年的“文化综合创新”论等。一句话,几个字,高度概括,抽象升华,简单准确,涵盖了丰富的内容,体现出鲜明的学术特色。,诸多思想学说千头万绪可归结为一句话,如此才能更好地取得传播广泛、容易为一般人所记住并接受的效果。“汉光武斩石人处”碑,仅有7个字,却因神奇的传说故事而能够为人注意、记住并产生社会影响。甚至这7 个字还有人简化为“光武斩石人处”“斩石人处”等。相比之下,嘉靖四十一年(1562)柏乡人褚宦撰写的《灵石赋》碑,有1300 余字,虽然也是讲汉光武斩石人的传说,但曲高和寡,引用者很少。乾隆四十七年(1782)正月柏乡知县郑镇所立“汉光武帝千秋亭遗址”碑,虽也仅有9个字,但没有传奇故事吸引,故而记载的人很少也就可以理解了。看似简单寻常的“汉光武斩石人处”碑,却有着汉光武帝刘秀的金字招牌和身首异处的汉代石人等元素,包含着柏乡历史文化的积淀,含蕴着独特的民间传说,虚实巧妙地结合在一起,因其树立在太行山东麓南北大道旁而很容易为南来北往的人所看到,从而产生了积极的社会影响,不仅体现着立碑者的智慧与用心,其结果或许更超出了立碑者的预期效果。诸如此类,“汉光武斩石人处”碑带给我们诸多启迪,也给我们提供了历史的借鉴,这也许正是“汉光武斩石人处”残碑的内在魅力吧。

[1]尚耕.明万历柏乡知县立“汉光武斩石人处碑在十五里铺出土[N/OL].(2016-07-12)[2020-08-05].柏乡在线微信公众平台(微信号:baixiangzaixian).

[2]邢台地区公路史志编写委员会.邢台地区古代道路史(送审稿)[M].邢台:邢台地区公路史志编写委员会,1985:46—47.

[3]柏乡县交通局.柏乡县公路交通史[M].柏乡:柏乡县交通局,1987:10.

[4]柏乡县地方志编纂委员会.柏乡县志[M].北京:方志出版社,2000:660.

[5]尹虎彬.刘秀传说的信仰根基[J].民间文化论坛,2004(4).

[6]杨中玉,张少英.古鄗神花:柏乡汉牡丹[M].北京:方志出版社,2010:77.

[7]翟正才.汉光武帝即位鄗南遗址[M]//吴祥明,赵万爽.一代明君:刘秀史迹汇编.武汉:长江文艺出版社,1993:185—187.

[8]明实录:明神宗实录[M].上海:上海书店,1982:11448.

[9]明实录:明光宗实录[M].上海:上海书店,1982:53—54.

[10]张廷玉,等.明史[M].北京:中华书局,1974:294.

[11]明实录:明熹宗实录[M].上海:上海书店,1982:55.

[12]谢廷瑞,魏裔介.康熙柏乡县志[M]//国家图书馆藏地方志珍本丛刊:第70 册.康熙十九年刻本影印本.天津:天津古籍出版社,2016.

[13]钟赓华.柏乡县志[M].刻本.1767(清乾隆三十二年).

[14]孙传栻.赵州属邑志[M].刻本.1897(清光绪二十三年):3a.

[15]牛宝善,魏永弼.民国柏乡县志[M]//中国方志丛书:华北地方第525号.台北:成文出版社,1976.

[16]王鹤龄,陶万象,胡梦龙,等.枣强县志[M].万历版再增刻本.1680(清康熙十九年):23a

[17]单作哲.枣强县志[M].刻本.1752(清乾隆十七年):6a.

[18]任衔蕙,杨元锡.枣强县志[M]//中国地方志集成:河北府县志辑:第51册.嘉庆九年刻本影印本.上海:上海书店出版社,2006:50.

[19]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[20]李淑芹.柏乡汉代石人释考[J].文物春秋,2006(5).

[21]史云征.柏乡古代石刻文物的历史背景及其价值[J].邢台日报,2008-04-22(6).

[22]赵永春.奉使辽金行程录[M].增订本.北京:商务印书馆,2017.

[23]赵秉文.闲闲老人滏水文集[M].孙德华,点校.北京:科学出版社,2016:137.

[24]王恽.王恽全集汇校集[M].杨亮,钟南飞,校订.北京:中华书局,2013:486.

[25]程遵.正德赵州志[M]//天一阁藏明代方志选刊续编:第2册.正德十年刻本影印本.上海:上海书店,1990.

[26]王世贞.弇山堂别集[M].魏连科,点校.北京:中华书局,1985:218.

[27]永瑢,等.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965.

[28]张权本,李涌泉.民国高邑县志[M]//中国地方志集成:河北府县志辑:第7册.民国三十年铅印本影印本.上海:上海书店出版社,2006:98.

[29]蔡懋昭.隆庆赵州志[M]//天一阁藏明代方志选刊:第6 册.隆庆元年刻本影印本.上海:上海古籍书店,1981.

[30]康熙高邑县志:卷上[M].刻本.1685(清康熙二十四年):9b—10a.

[31]张显清.孙奇逢集:下册[M].郑州:中州古籍出版社,2003:36.

[32]牛运震.太原纪程[M]//谭其骧.清人文集地理类汇编:第6册.杭州:浙江人民出版社,1990:873.

[33]贺葆真.贺葆真日记[M].南京:凤凰出版社,2014:81.

[34]梁清标.蕉林诗集[M]//清代诗文集汇编编纂委员会.清代诗文集汇编:第77 册.上海:上海古籍出版社,2010:245.

[35]钱大昕.潜研堂集[M].吕友仁,标校.南京:上海古籍出版社,2009:1021.

[36]陈惪荣.葵园诗集[M]//清代诗文集汇编编纂委员会.清代诗文集汇编:第266 册.上海:上海古籍出版社,2010:14.

[38]林则徐.林则徐集:日记[M].北京:中华书局,1962:227—228.

[39]沈涛.瑟榭丛谈[M]//中华书局编辑部.清人考订笔记(七种).北京:中华书局,2004:352—353.

[40]洪良品.北征日记[M]//李德龙,俞冰.历代日记丛钞:第87册.北京:学苑出版社,2006:183.

[41]陈毓瑞.一斋自编年谱[M]//北京图书馆.北京图书馆藏珍本年谱丛刊:第192册.北京:北京图书馆出版社,1999:512.

[42]姚孙棐.亦园全集[M]//四库禁燬书丛刊编纂委员会.四库禁燬书丛刊:集部:第86 册.北京:北京出版社,1997:504.

[43]周容.春酒堂遗书[M]//清代诗文集汇编编纂委员会.清代诗文集汇编:第66 册.上海:上海古籍出版社,2010:280.

[44]邓汉仪.慎墨堂诗话[M].陆林,王卓华,辑.北京:中华书局,2017:1782.

[45]陈僖.燕山草堂集[M]//四库未收书辑刊编纂委员会.四库未收书辑刊:第8 辑:第17 册.北京:北京出版社,2000:598.

[46]孔贞瑄.聊园诗略·聊园诗略续集[M]//清代诗文集汇编编纂委员会.清代诗文集汇编:第131册.上海:上海古籍出版社,2010:529.

[47]王开文.王新桢诗文集[M].开封:河南大学出版社,1993:6.

[48]褚人获.坚瓠集[M]//续修四库全书:第1262 册.上海:上海古籍出版社,2002:714.

[49]李文馥.使程括要编[M]//复旦大学文史研究院,越南汉喃研究院.越南汉文燕行文献集成(越南所藏编):第15册.上海:复旦大学出版社,2010:122.

[50]同治畿辅通志[M]//中国地方志集成:省志辑:河北:第11册.南京:凤凰出版社,2010:400.

[51]朱剑心.金石学[M].杭州:浙江人民美术出版社,2015:6.

[52]魏裔介.募修光武庙疏[M]//钟赓华.柏乡县志:卷三:祠祀:光武庙.刻本.1767(清乾隆三十二年):11a.

[53]嘉庆高邑县志[M].刻本.1811(清嘉庆十六年):22.

[54]赵占华.中国赤城历代碑匾刻辑录[M].北京:化学工业出版社,2011.

[55]河北省文物局长城资源调查队.河北省明代长城碑刻辑录[M].北京:科学出版社,2009.

[56]乾隆荣昌县志:卷三[M].清乾隆十一年本增刻本.1764(清乾隆二十九年):5b—6a.

——石界抗疫系列报道