论《乡村医生》的梦境叙事

摘 要:《乡村医生》是卡夫卡短篇小说的代表作之一。通过分析小说的人物、情节、场景、时间等叙事元素,可以看出,该小说是一部明显的梦幻小说。小说以其故事序列的反因果连接、人物身份及其关系的不确定性,人物行为的偶然性和荒诞性与场景变换的随意性和突兀性呈现出梦境叙事的特征。这种梦境叙事整体是荒诞的、梦幻的,但是在细节和心灵层面上是真实的,作者通过这种梦境和悖谬的手法反映了现代人的生存困境和信任危机,从而赋予作品永恒的艺术魅力。

关键词:叙事 梦境 真实

《乡村医生》写于1917年,是卡夫卡能够“从中得到满足”的为数不多的小说之一,这篇小说自诞生起就以其深奥性和复杂性引起了学界的高度关注,关于这部小说有传记式的解读,有心理学方面的解读,也有宗教层面的解读,这些阐释以其特定的视角展现出一定的合理性,但又都是一种片面的真实。本文试图从叙事学的角度客观地分析小说的各个要素,以此揭示隐藏在故事情节中小说梦境叙事的真相,最终反映卡夫卡构造梦境背后的真实意图。

梦境叙事是卡夫卡惯用的艺术手法,他有一篇直接叫作《梦》的短篇小说,另外在他的日记和书信中,关于梦的描述也随处可见。在博尔赫斯看来,阅读卡夫卡就是“和他一起做梦,当然,是噩梦。卡夫卡的噩梦不是只言片语,而是通篇都是”。帕特瑞克·布瑞吉沃特也曾断言:“进入卡夫卡的文本就是进入梦的世界,我们所能做的只能是探寻被隐藏在梦境表象之下的意义。”卡夫卡研究专家瓦尔特·H·索克尔在总结其将近50年的卡夫卡研究成果时指出:“卡夫卡作品的梦幻色彩和梦的元素”是其所有研究的出发点。张莉指出:“所谓‘卡夫卡的梦魇,通常指的是某些不寻常的、荒诞不经的、象征着现代苦恼的东西,同时也泛指对梦幻式内心生活的揭示,意味着面向精神上的袒露,是一种纯精神的淋漓叙事。卡夫卡时常借助梦幻表达残酷的真理:人的异化、人的徒劳的自我追寻、人的罪过以及清醒的无奈。”用梦境来表达人所面临的困境是卡夫卡一贯用的艺术手法。塞尔玛·弗莱伯格在《卡夫卡与梦》一文中透彻地论证了卡夫卡在创作中所经历的类似于做梦的幻觉的精神状态,并且指出:“我们要把卡夫卡小说的人物形象当成梦里的人物来看待,把卡夫卡的小说世界看作是梦的世界,否则,我们永远无法理解卡夫卡。”

《乡村医生》就是一篇梦境叙事色彩十分浓厚的小说,海因茨·波利策认为,这一作品“不连贯,没有内在一致性”,是对一个噩梦的“直接誊写”。叶廷芳提出了和他相反的观点,他说:“作者绝不是对梦境进行简单的、照相式的实录,而是把梦的材料加以改造,使之聚合成一种‘有意味的形式,一种巧妙的艺术品,借以表现人在某种特定的情势下所反映出来的特定心理境况。”不管是对梦的“直接誊写”还是对梦的改造,都说明了该小说是一篇梦境叙事的小说,是作者描绘的一幅荒诞离奇的梦境图景。

小说以第一人称的方式展开,“我”是一名乡村医生,本来应该按照自己的职业使命去行事,但是小说中“我”好像处于一种幻觉之中,被各种离奇的偶然所牵引和羁绊。开头“我”便感到非常窘迫,因为“我”需要去十英里外的村子看急诊,“我”虽然有马车,但是由于暴风雪的原因,马死了。“我”的女佣试图在村子里借马,但是一无所获。“我”偶然朝多年不用的猪圈破门踢了一脚,居然出现了两匹马,还爬出来一个马车夫。“我”迫切需要马去急诊,而马车夫却一把抱住了女佣,正当我要保护罗莎时,马车飞快地把“我”载到了病人家,但是对于病人的伤口“我”却感到无能为力,然后“我”就被病孩的家属关在房间里,不久后“我”收拾东西逃了出来。但是马却不像之前来时那样奔驰起来,于是“我”便流浪在冰天雪地中,面临着永远回不到家的困境。这就是小说的情节结构。小说的叙事要素可以概括为两组人物关系、三种情节救赎、四重空间交叠和一种现时的窘迫,且每个要素中都体现了小说梦境叙事的特点。

一、两组人物及其关系

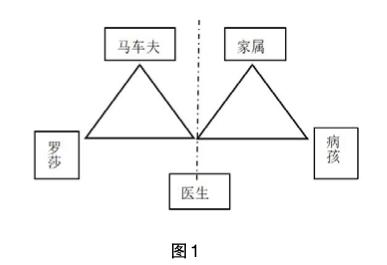

这两组人物分别是医生、马车夫和罗莎,以及医生、病孩和病孩家人。两组人物关系以医生为中心,分别在医生家和病孩家形成,呈现出类似两个相连的三角形形状的特征。

他们的关系都是对立和悖谬的。在第一组关系中,对于医生来说,马车夫既是帮助者,又是敌对者和掠夺者,因为马车夫带来了医生出诊急需的两匹好马,并且帮他套马车,但是他又要以女佣罗莎为代价;而医生和罗莎的关系表面上是主仆的关系,但实際上还暗藏一种恋人关系,女佣在他身边多年,直到马车夫的出现,医生才渐渐意识到自己忽略了她作为一个有感情的独立的人的存在,女佣的名字是马夫第一次叫出来的,在马夫要霸占罗莎之前,她在医生的叙述中只有女佣这个表示职业的称呼。马夫直接称呼她为“罗莎”,表达了他对这个女孩个体存在的认可和欲望,而他的介入使医生重新思考自己与女佣的关系,并认识到女佣对他的重要性。女佣说:“人往往不知道自己家里还会有些什么东西。”这句话就暗含了医生对女佣感情的无视。另外,医生在看病的时候还念念不忘罗莎,想回去把他从车夫手里救出来,这进一步证明了他们关系的双重性。

在另一叙事空间,对于病孩家人来说,医生既是值得信任的,因为当地就只有这一名乡村医生,他们需要他给孩子看病,当医生到孩子家里的时候他们拿出心爱的东西来招待他,对他表示亲切和信赖,但是他又是值得怀疑的,因为医生在初次诊断中并没有发现病症,认为是她母亲宠爱过分给他多喝了咖啡的缘故。而病孩和医生则是互为拯救者的关系。病孩的伤口需要医生的治疗,而医生只有治好了病孩的病才能摆脱困境,证明自己,实现自我的拯救。

值得注意的是,罗莎(Rosa)和病孩的玫瑰色(rosa)伤口两个名字是一样的,因此两者可以看成是不同叙事空间的置换。在小说的高潮处,病孩的家属将医生的衣服脱掉,将他按倒在床上,对着玫瑰色的伤口和男孩躺着,然后离开房间,这种奇特的方式更加佐证了这一猜想,医生挨着这伤口,就像是对着罗莎一样,在某种意义上说,他以另一种方式完成了和罗莎的爱情。总之,在卡夫卡的笔下,人物关系是复杂多样的,他们只沉浸在自己的世界里,他人只是作为自己实现目的的途径,因而,这种关系是一种异化的关系。

其次是人物身份和形象的不确定性,在人物形象的塑造上,卡夫卡并不着意刻画人物性格。小说人物的抽象化和符号化,象征着人物性格的弱化和消亡。 “卡夫卡主人公的本性与以往关于英雄的概念也大相径庭。以前的主人公都是些特殊人物,不是有先天的才能,就是有后天的美德。”而卡夫卡的主人公都是一些非英雄或反英雄人物,是一些“被抛入这个世界”的小人物。他们性格的主要特点是屈辱退让、逆来顺受,对各种黑暗势力缺乏自卫能力,在重大抉择面前总是彷徨不前,迟疑延宕,最后听任命运的安排和摆布。比如,小说的主人公“我”,作为读者,我们只知道他有一个女佣罗莎,他的职业是一名乡村医生,至于他的身世和家世,他生活的地方和所处的时代,他的相貌、年龄、性格等我们一概不知,甚至他的身份也是一个难解的谜。他自诩是个“非常忠于职守,甚至有些过了分”的医生,但是这个职业也值得怀疑,因为他给病孩看病时,只是把头贴在孩子的胸口,就证实了孩子是健康的,“只是血液循环方面有些小毛病”;而后却又发现孩子“右侧靠近胯骨的地方,有个手掌那么大的溃烂伤口”。前后诊断的结果完全相反,这根本不像是一个正规医生应有的表现。之后他又被按在病人床上,自己也变成了需要被拯救的病人,之前又被误认为承担了牧师的职能,这些身份让医生的形象变得模糊不清。还有猪圈里突然出现的马夫和马,我们不知道他们来自何方,还有雪夜里突然出现的合唱队。显然,这些人物在很大程度上超越了我们的日常生活和阅读经验,卡夫卡似乎给那些人物披上了一层神秘的外衣,使他们的身份和形象摇摆不定,从而为小说增添了梦幻的色彩。

最后是人物行为的荒诞性。小说中人物的所作所为和所思所想十分怪异,让人百思不得其解。马夫为什么既要帮助医生,又想非礼罗莎?那生病的孩子为什么最开始要一心求死,他为什么可以平静自若地承受那长满蛆虫的玫瑰色伤口?还有病人的家属和村里的长者为什么要脱掉医生的衣服将他抬到床上?他们为什么踮着脚尖,张开双臂以保持平衡?还有老师为什么要带着学校合唱队的孩子站在房子前面唱歌?总之,这些人物的言行都非常离奇,不合常规,甚至扭曲变形。但是,这正是卡夫卡的奇妙之处,正如格非所说,在《乡村医生》中,围观病孩的那些来历不明的客人,“从月光下走进洞开的门,踮起脚,张开两臂以保持身体的平衡”,诸如此类,这些细节既带有神话的神秘性,又具有梦境的性质,与日常生活中被规范化了的人类习性构成了强烈的反差。他通过描写这些只会在梦中才会出现的人物行为,让我们看到这个世界的荒诞,特别是医生和家属对病情毫不关心只是履行义务的行为,反映了现代社会人情的冷漠和严重的信任危机。就像医生说的那样,开张药方是件容易的事,但是人与人之间要互相了解却是件难事。这也是现代社会的另一个问题,人与人之间仿佛隔着一条鸿沟,缺乏基本的人情关怀和了解沟通,每个人都是互相孤立的存在,就像医生最后的结局一样,在无助和迷茫中艰难前行。

二、三种情节的窘境和救赎

这三种情节救赎是由医生遭遇的三个窘境引发的。小说以一句“我感到非常窘迫”开头,毫无缘由地就将主人公置于一个困境之中。首先,第一个困境就是医生的马因过度劳累而死,村子里又借不到马。随后猪圈里便出现了蓝眼睛的马车夫和两匹强壮膘肥的大马,这貌似解决了第一个困境,但又引发了第二个困境,即马车夫要以罗莎为代价才肯借马,而医生不得不在病人和罗莎之间选择。当他到达病孩家里的时候,他面临了第三个窘境,他被脱光衣服与病人躺在一起,当他迫切想要逃离的时候马却不肯跑起来,他的皮大衣挂在后面怎么也够不着,曾经治疗过的病人也不愿意助他一臂之力,就这样,主人公在一个接一个的窘境中不断挣扎,最后走向了一条逃亡的道路。

这三个“窘境”类似于存在主义提出的“境遇”,它们都有一个共同的特征,那就是无论医生置于哪种境地,他都得面临选择,而他无论做哪一种选择,他都不能根本解决问题。而且,这些困境是一环扣一环的,医生越想解决眼前的困难,就越加速了下一个窘境的发生。这样,在解决困难和窘境发生之间就存在某种张力,而三个窘境也引发了三个层面的情节救赎。

首先是病孩的拯救。医生听到深夜急诊的铃声想冒着风雪出诊,救治病重的男孩,结果是救赎失败,因为在检查了伤口之后,医生告诉病孩,你已经无可救药了;其次是罗莎的拯救。猪圈里突然出现了马匹与车夫,野蛮的车夫在罗莎的脸上留下了两排牙齿印,医生欲挽救女佣罗莎,结果也是救赎失败,因为医生没来得及制止车夫,就被马车载到病人家里,罗莎也被马车夫糟蹋了;最后是自我的拯救,医生把衣服、皮大衣和提包收集在一起,想逃离病人家,结局是医生在茫茫的雪地中流浪,永远无法挽回。这样,窘境和救赎二者相互依存,纵横交错,共同促进了故事的发展。

这三种情节的窘境和救赎中,梦境化的叙事特征主要体现为故事序列的反因果连接。

法国叙事学家布雷蒙曾将叙事的基本序列简化为三个功能:情况形成——采取行动——达到目的。在这基础上,他还提出了一种可能性连接,这种可能性连接是对因果关系连接的丰富和补充。所谓可能性,指前一个序列对后一个序列的选择。布雷蒙认为,一个原因不一定必然只有一个结果,甚至不一定会有结果,作者可以对叙事序列进行创造性的扭曲,使小说情节与人物发生错位,目的与结果产生背离,从而造成叙事功能的破碎和混杂。序列的反因果连接其实是因果关系连接的一种变体,它主要表现为因果关系的淡化和歪曲,情节自由敷衍、荒诞,它常常将没有直接因果关系的序列排列在一起,使其相互矛盾,混乱离奇。

按照布雷蒙的叙事序列理论,小说的三种情节的窘境和救赎叙事序列可以概括为:1.医生欲冒风雪出诊——寻找马车——救治病重男孩;2.马车与车夫突然出现——罗莎的贞洁受到威胁——挽救侍女罗莎;3.医生自身难保——欲返不得——自我救赎。显然,这三条暗含着窘境和救赎的叙事序列并非是按照逻辑关系的简单排列。作者将它们打得七零八落,使散乱的情节片断相互交错重叠。比如,两匹马的作用和医生对罗莎的牵挂贯穿小说前后,还有自我的拯救是小说的终极的目的,“我”在不断出现的矛盾中左右摇摆,接二连三的功能错位与随之而来的扭曲困境作用于三组叙事序列,使叙事序列的完整性被割碎。卡夫卡将这一系列不合常理的情节拼凑在一起,颠覆了人们的日常经验,以非理性的方式表达了夢境化了的荒诞感受,揭示了现代社会人类的生存状况的不确定性和信任危机,展示了世界的荒诞和虚无。

不仅是序列和序列之间存在着反因果连接,这里的梦境叙事还体现为叙事序列本身的合理性和合法性都存在问题。最早的《乡村医生》的翻译者孙坤荣就曾对这篇小说的文本本身提出以下疑问:“马夫和两匹马到底是从哪儿来的?去看病时马车能够疾驰,而回来时却磨蹭流浪,永远回不到家,这是什么原因?为什么开始时看不出病人有什么病症,后来才发现了致命的伤口,而医生却无能为力? 伤口同树林中的斧子有什么关系,这个伤口到底意味着什么?为什么病人的家属要把医生的衣服脱光,按倒在病床上?女佣人罗莎的命运说明了什么?孩子们的歌唱说明了什么?医生和病人的一些对话又说明了什么?”

这些疑问表明,小说是一个缺失的文本结构,卡夫卡故意省略和消解了关键的信息, 让故事只呈现“是什么”,而不说明“为什么”,这样,推动小说情节发展的关键因素,始终得不到交代,事件之间的裂缝被无限放大,这也就解释了小说为什么呈现出荒诞和梦幻的特点。比如,客观因素阻碍了医生出行是符合理性的,但随即猪圈出现的马和车夫则打破了理性;医生向病孩家属告知病情是合理的,而家人的反应与随即出现的合唱队再次打破其合理性。所有这些非逻辑和荒谬的事情在医生的叙述中一个接一个地出现,这些纵横交错的矛盾和诡异荒诞的情节发展,就如同人们在梦中经历的跨越性极大的情境一样。这种情境的跳跃性和对人物动机的省略恰好符合梦的法则,使小说呈现出梦境化的叙事特征。

三、四重空间交叠

这四重空间是“医生家——雪地——病孩家——雪地(医生家)”,这是故事的叙事空间,这四个空间貌似是主人公的一种线性的经历,其实是一个由起点回到终点(起点)的圆圈。医生从家里出发,最后试图返回自己的诊所,但是由于拯救的失败、马匹的失常、病人的冷漠,医生最后只能回到他最开始穿过的广阔雪原,因此,这又是一个永远闭合不了的圆。而阻止医生回到家的大雪,既连接又隔开了医生家和病孩家这两个叙事空间,暗示了人与人、人与现实之间的被阻断,在这无法穿越的黑暗中,人是如此的渺小、无力,因此,一切的努力和反抗都是徒劳,并且必然陷入无边无际的黑暗之中,最后只能孤独无助地体验着人生的荒诞。

另外,医生家和病孩家这两个叙事空间其实有一定的相似之处,甚至可以说,病孩身上的伤口场景其实是对医生家猪圈场景的重构。这不仅是因为这两个故事场景中有着大致相同的人物关系:马车夫——罗莎——医生/医生——病孩(伤口)——家属,正如赵山奎所分析的:“罗莎和马夫经历了最为显著的再加工,罗莎分解成为伤口的颜色,并且,作为一个处所或空间,她现在采取了一种隐喻性的存在方式(由花朵和伤口之间的联系而建立);马夫的(可怕)形象也被解体重组,他从在一个孔洞(猪圈)里面、带着动物(马)的形象被重构为一个有着动物(蛆虫)的孔洞(伤口)表面;作为(可怕伤口的)表面,他与某种叫作‘罗莎的东西保持了联系;蛆虫形象复现了马的形象,而马自身同时作为两个场景的见证者,其存在获得了某种永恒性。”

还因为这两个叙事空间都包含了困境和救赎这组二元对立的关系。因此,这两重叙事空间完全可以以医生为中心重叠在一起(见图1),这样,整个故事就形成了另一层面的循环。

这四重叙事空间的梦境化叙事主要体现为场景变换的随意性和突兀性。小说中人物活动的时空舞台、具体场景的安排都异乎寻常地超越了生活常规,不合逻辑,正如孙坤荣所分析的那样,卡夫卡的“作品是在历史时间和地理空间之外展开的,所描述的故事没有具体的时间,也没有确定的地点,更没有加以说明的背景”。比如,他不想去病人家看病时,十里外的村子一瞬间就到了,马车像潮水里的木头一样向前急驰,“仿佛出了我的家门就是病人家的门”,可当他急急忙忙从病人家逃出来回家时,马儿却像老年人似的慢慢地拖过荒漠的雪地,他再也回不到家。这里时空的变化是使人疑惑的,而故事发生的“雪夜”也同样是不可信的,还有常年不用的猪圈中突然爬出一个陌生的马夫,马夫既给医生套车,又亲吻他的女佣,医生给病人看病时两匹马同时嘶叫,众人剥光医生的衣服、合唱队歌唱,等等,都让人感到莫名其妙和无法捉摸。所有这些突兀的场景变化根本找不到合理的解释,它们之间存在着巨大的缝隙,如同梦中经历的一个接一个的跳跃性极大的画面一样。使读者感到真假难辨。即使读者想去确定场景的存在,想去填补场景和场景之间的空白,最后也注定是徒劳,因为梦中的场景变换就是说不清和道不明的。

四、一种现时的困惑

这种现时的困惑是在小说叙事的时间层面上说的,相较于乔伊斯的意识流、普鲁斯特的选择性记忆叙事和福克纳的时空倒置,卡夫卡小说叙事中的时间概念总是显得比较单一,他的叙事时间的主要特征是对时间的弱化和忽略。小说写的是乡村医生一种现时的状况,卡夫卡为了突出窘迫,他甚至消解了时间在叙事过程中的功能作用。这种现时的困惑体现在两方面,一是这种时间不是现实生活中的钟表时间,这里的时间只与人的心理和情绪有关。时间存在于他内心的感知中,而且内心时间与现实时间就像来回的两匹马一样,充满矛盾、无法调解。卡夫卡在这篇小说中消解了客观时间的确定性,显示了心理时间的可能性。小说中几乎没有提到任何有关时间的词,他用两匹马的速度来表现时间的主观性。去就诊时,“马车像在潮水里的木头一样急驰;我听到马夫冲进我屋子时把房屋的门打开发出的爆裂声,接着卷来一阵狂风暴雪侵入我所有的感官,使我什么也听不见什么也看不到。但这只是一瞬间的工夫,因为我已经到了目的地。”可是医生就诊后欲逃回家时,“‘驾!我喊道,可是马沒有奔驰起来;我们像老年人似的慢慢地拖过荒漠的雪地”。十里路程,就诊前一瞬间便赶到,而同样的马车却在看病结束后慢慢爬行,两种时间极其不一致。这种反差在卡夫卡的日记中可以找到,他曾说:“两个时钟走得不一致。内心的那个时钟发疯似的,着了魔似的,总是以一种非人的方式猛跑着,外部的那个时钟则慢吞吞地以正常的速度走着。除了两个不同世界的互相分裂之外,还能有什么呢?而这两个世界是以一种可怕的方式分裂着,或者至少在互相撕裂着。”作者用去就诊时的疾驰来暗示内心的焦急,欲回诊所时的缓慢来暗示内心的无奈,表现了精神时间和现实时间的矛盾。

二是小说中的时间是没有长度的,它缺乏流动感,只有无休止的循环和延宕,博尔赫斯在卡夫卡的时间悖谬中看到了芝诺的否定运动的悖论。“一个处于A点的运动物体(根据亚里士多德定理)不可能到达B点,因为它首先要走完两点之间的一半路程,而在这之前要走完一半的一半,再之前要走完一半的一半,无限细分总剩下一半。”博尔赫斯似乎以“飞矢不动”的诡辩论完成了对卡夫卡时间悖谬的辩护:无限细分的时间否定了时间的运动可能。

格非称这种故事的结构模式为“卡夫卡的钟摆”,即卡夫卡的叙事往往是一个循环:行动——障碍——失败——行动——障碍——失败。“在无限的循环中行动与目标之间的距离被无限拉伸了,人物抵达目标的进程也因此被无限地延宕了。卡夫卡的故事是一个不发展的故事,从起点回到起点,或者说在被各种因素的纠缠中陷入了泥沼,剩下的就是一只秋千的摆动。……如果对幅度加以严格限定,它更像是一种钟摆。卡夫卡难以表达经验中传统社会的记忆和现代城市居民的生活构建的两个极端之间的摆幅,这两个极端我们还可以用概念来代替:出发地与目的地、生与死、爱情与绝望、罪与惩罚(或赦免),诸如此类。”张闳也说:“卡夫卡的经验总是在动与静、睡与醒、进与退、灵与肉、痛苦与欢乐、梦幻与现实之间移动、摇摆……只有在一种摇摆性的经验领域之内,才能够真正理解卡夫卡的意义。”而本雅明将卡夫卡的这种叙事称之为椭圆世界图像中的双重视焦,他说:“卡夫卡的作品就是一个椭圆,它具有两个相距很远的焦点,其中一个是由神秘的体验(特别是那种关于传统的体验)所决定的,另一个则是由现代大城市的居住者的体验所决定的。”不管是博尔赫斯的芝诺否定运动悖论,还是卡夫卡的钟摆,抑或是椭圆世界图像的双重视焦,都能够说明卡夫卡在起点和终点之间的延宕,具体到小说中,这种延宕就是乡村医生在理性和欲望、出发与目的、拯救与死亡之间的摇摆,这也就注定他永远到达不了彼岸,永远都是一种悬而未决的焦虑,一种“现时的困惑”。

结语

总之,卡夫卡用第一人称视角描写了主人公在梦境中的一种“现时的困惑”,梦境中的人物形象和身份是模糊的,关系是复杂和不确定的,人物的行为是偶然和荒诞的,叙事空间的变换是突兀和重叠的。虽然小说梦境般的碎片式情节不合逻辑,但是它传达的人的感受却是真实的,是基于真实的基础上的。卡夫卡就是这样借助梦幻表达残酷的真理:人的异化,人的徒劳的自我追寻,人的罪过以及清醒的无奈,梦境探入的是一种比现实更真实的真实。

卡夫卡以奇特的构思勾勒出夸张的画面,在其中现实与非现实、常人与非常人混杂,时间、地点和社会背景都不清楚,情节支离破碎,主题模糊。他以巴尔扎克式的细致入微来描写,然而整体故事却是荒诞的,向读者呈现的更像是“噩梦世界”。但是,却有越来越多的读者认识到他先知(prophet)和通灵人(clairvoyant)般的幻象(vision)的超級真实性。这种梦境化叙事是小说之所以令人困惑的原因,也是卡夫卡小说得以不断阐释的源泉,它超越了地域和时空的界限,最终上升为一种全人类的生存状态。

参考文献:

[1] 张莉.卡夫卡的梦境诗学及其在20世纪后期中国小说创作中的回应[J].广东外语外贸大学学报,2013(1):93.

[2] 张莉.卡夫卡与20世纪后期中国小说[M].北京:中国社会科学出版社,2012.

[3] 赵山奎.关于卡夫卡《乡村医生》的解读[J].南京师范大学文学院学报,2012(2):118.

[4] 叶廷芳.《乡村医生》——“内宇宙”幻化的现代神话[J].外国文学评论,2001(4):49.

[5] 叶廷芳.论卡夫卡[M].北京:中国社会科学出版社,1988:101.

[6] 曾艳兵.西方后现代主义文学研究[M].北京:中国社会科学出版社,2006: 299.

[7] 格非.卡夫卡的钟摆[M].上海:华东师范大学出版社,2004:136.

[8] 孙坤荣.卡夫卡和他的《乡村医生》[J].译林,1980(4):237.

[9] 孙坤荣选编.卡夫卡短篇小说选[M].北京:外国文艺出版社,1987:18.

[10] 卡夫卡.卡夫卡书信日记选[M].叶廷芳,黎奇译.北京:百花文艺出版社,2005:59.

[11] 博尔赫斯.博尔赫斯全集·散文卷(上)[M].王永年,徐鹤林译.杭州:浙江文艺出版社,2003:431.

[12] 张闳.钟摆,或卡夫卡[M].福州:福建人民出版社,2010.

[13] 徐真华,张弛编.20世纪法国小说的“存在”观照[M].广州:暨南大学出版社,2011:24.

作 者: 黄金,广东外语外贸大学中国语言文化学院在读硕士研究生,研究方向:西方现代主义和后现代主义文学。

编 辑: 曹晓花 E-mail:erbantou2008@163.com