江苏沭阳发现民国“政简刑清”德政碑

晁剑虹

摘 要:“政简刑清”德政碑称道民国初期沭阳知事窦以庄政绩显著,事迹涉及兴修水利、治理匪患、追剿辫兵哗变等内容。对研究民国初期地方行政建置、北洋政府地方职官任免制度以及匪患治理都具有重要的史料价值。

关键词:沭阳知事;德政碑;窦以庄;民国四年

德政碑是旧时歌颂官吏政绩的纪念碑,又叫“遗爱碑”或“去思碑”。郑珍《酒店垭即事》诗云:“六旬不雨浑闲事,里长催书德政碑。”凡为官者清正廉洁,造福一方,曰“德政”。会有百姓为其刻石立碑,并在碑上刻上纪念性的文字和图画,竖立在当地,作为永久的纪念。

1 德政碑概况

2019年11月18日,江苏省沭阳县桑墟镇在市政工程建设中,于桑墟老街发现一块圭形石碑,碑身通高187厘米、宽83厘米、厚17厘米,由整块花岗岩雕琢而成。碑体正面自上而下阴刻“政简刑清”四个楷书大字,上款书“献卿窦老父台大人德政”,下款为“民国四年十月榖旦沭邑第四市绅商士民公立”(图1)。此碑通体完好,字迹清晰,笔法遒劲有力,“政简刑清”四个字留有朱漆描红的印迹。该碑现收藏于沭阳县桑墟镇人民政府。

“政简刑清”出自《醒世恒言》,属溢美之词,指旧时政事简明不扰民、刑罚公正有法度,形容官员治理有方,使社会安定、百姓乐业,是常用作称道地方官员政绩显著的话。据桑墟镇原文化站站长徐耀普老先生回忆,新中国成立初期,该碑仍刊立在桑墟街南首“大悬桥”北端,地处交通要道。当时共有四块石碑,由于年代久远,老人只记得其中一碑上书有“德振群黎”四字,此碑可能与“政简刑清”碑一样,都是礼赞窦以庄县台大人的德政碑。

2 沭阳知事窦以庄其人

“政简刑清”德政碑称颂的沭阳知事窦以庄,其表字献卿。据中国第一历史档案馆藏《清代官员履历档案全编》记载:“窦以庄(1864—?)安徽霍邱人,监生,由海防捐以知县衔,光绪二十三年(1897)正月授四川兴文知县,同年五月调知湖北宜昌府长阳县。民国三年(1914)五月,江苏省巡按使韩国钧任命窦以莊出任沭阳知事。”县知事是官名,负责一县的行政官员职务。清朝及之前称“知县”,辛亥革命后废府、州,仅设县,置县知事,是一县的行政长官,后易名县长,旧时士绅敬称“老父台大人”。

3 沭阳知事窦以庄的政绩

窦以庄在沭阳任职四年期间为百姓做的实事,经笔者查阅文献考证,归纳起来主要有三个方面:

一是上任之始,窦以庄即以改革地方政务、兴修水利为己任,身先士卒,亲临河工,谋划督查。民国四年(1915)夏,沭阳暴发特大洪水,窦以庄委托邑人徐守增草拟《淮北水利二纲十二要》,并于同年7月向时任全国水利局总裁的张謇申请治河经费。张謇在《复窦以庄函》中答复:“美款今在展限之中,精测尚在谋费之际。”所谓“美款”,即清光绪二十六年(1900)美国借《辛丑条约》向清政府勒索的战争赔款。光绪三十四年(1908)五月,美国总统西奥多·罗斯福签署法令,将美国所得“庚子赔款”的半数退还给中国,除一部分用于资助中国学生赴美留学外,剩余赔款均用于治理黄、淮河水患。据民国九年(1920)《沭阳水利处调查日程》一文证实,光绪三十四年(1908),华洋义赈会委派美国水利专家泰德师在沭阳兴挑港河东岸徐口(全称“徐学诗口”),历张洪、赵涧入柴米河,时人称其为“洋河”。所用经费即出自“美款”。窦以庄在任沭阳知事期间,亦多次争取“美款”用于地方水利建设,其重点地区集中在沭邑第四市境内,将洪涝经桑墟流入青伊湖。

二是民国初年,军阀割据,战争频仍,灾害荐臻。沭阳地处苏鲁之交,地瘠民贫且风气强悍,极易滋生草莽。当地有文献记载:“自光复以来,地方匪首仲八跳梁于西北,金四水嘴蹂躏于东南,全沭几无一片干净土。”为此,江苏省政府出台了一系列针对匪患的严刑峻法,一些地方为完成所谓“治标”,最终屈打成招,甚至枉杀无辜的案例。《重修沭阳县志》记载,民国元年至二年(1912-1913),沭阳县知事刘本檍、张含章与宋树翘三人针对当地匪患,均采取了严厉的杀伐镇压。因不少乡民与匪徒沾亲带故,或半民半匪,为达省署“治标”,不分轻重,一律诛讨,冤案频发,造成乡民的极大恐慌。民国三年(1914)5月,新上任的县知事窦以庄一改过去果决的剿匪政策,改剿杀为驱离安顺,以仁义宽大为举措,以劝降与驱逐为主,使沭邑境内的匪患得到暂时的缓和,社会相对得以安定,商贸也恢复了昔日的繁荣。

三是民国六年(1917)7月1日,张勋利用黎元洪与段祺瑞之间的矛盾,率五千“辫兵”北上,在北京拥戴宣统皇帝复位。据当年7月31日上海《申报》刊文称:“沭阳辫兵哗变……知事窦以庄独力出资,募警备队数百人,分头追剿,击杀溃兵者予以重赏。不数日间,辫兵大挫,纷纷向泗阳窜逸。”(图2)同年12月23日,窦以庄奉命调省署留用,县知事一职由湖北人瞿鸿宾接任。

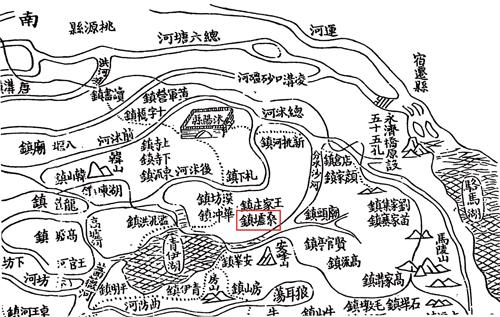

此外,碑文落款中提到的“沭邑第四市”是民国三年(1914)北洋政府“创行城镇乡制”的体制产物。据民国《重修沭阳县志》卷十六记载,民国三年,沭阳县将前清遗留下来的36镇划为“九市一乡”,其中第四市下辖桑墟、华冲、贤官亭、庙头、汉坊(今属龙庙)、扎下、文集(今属贤官)、厚镇(今属茆圩)、大坊(今属万匹)、蔡庄(今属贤官)、官庄(今属贤官)、经堂(今属华冲)、龙庙等13镇,治所设于桑墟(图3)。

4 结语

该碑的发现,对研究民国初期沭阳县行政建置变迁以及北洋政府地方职官的任免制度,还有民国时期匪患治理,都具有十分重要的参考价值。