准噶尔盆地西北缘及玛湖凹陷沉积储集层研究进展*

张昌民 尹太举 唐 勇 郭旭光 赵 康 潘 进 陈美玲

1长江大学地球科学学院,湖北武汉 430100 2中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依 834000

1 概述

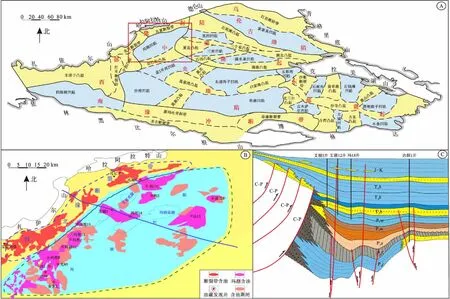

准噶尔盆地盆地包括6个一级构造单元和44个二级构造带(图 1-a),自晚古生代以来,经历了海西、印支、燕山及喜马拉雅等多次构造运动,沉积了石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、古近系等6套烃源岩和储集层系(赵文智等,1999;马宗晋等,2008)。1955年10月29日,克拉玛依1号井在准噶尔盆地西北缘克拉玛依组砾岩中获得重大发现,由此诞生了中华人民共和国第1个大油田——克拉玛依油田。1955年至1989年期间,盆地油气勘探集中在西北缘断裂带地区。20世纪80年代末,油气勘探开始“跳出断裂带,走向斜坡区”。近10余年来,玛湖凹陷油气勘探持续取得重大突破,发现了10×108--t级砾岩大油区(匡立春等,2014;雷德文等,2014;支东明等,2018;唐勇等,2019,图 1-b)。近期又在上乌尔禾组发现大型砾岩油藏,在中下二叠统火山岩和页岩中获得新的油气发现,老井复查在侏罗系等层系获得工业油流,玛湖凹陷呈现多层系含油、多类型储集层共生、多种油气藏共存的格局(图 1-c),为沉积储集层研究提供了绝好的场所,也带来了巨大的挑战。

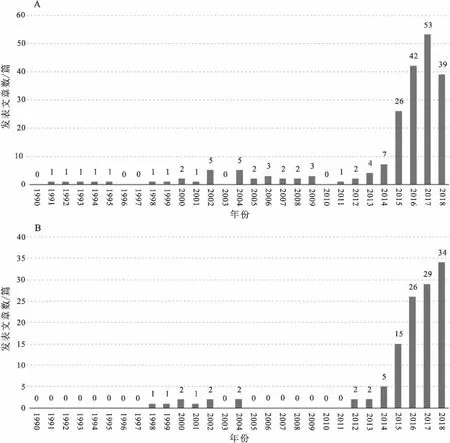

准噶尔盆地西北缘和玛湖凹陷处于相邻的构造部位,玛湖凹陷油气勘探发现是西北缘油气勘探的继续和发展。沉积储集层研究为西北缘和玛湖凹陷油气勘探提供了有力的理论支持,油气勘探又推动了沉积储集层研究不断发展,多年来发表了大量有关本区石油地质和沉积储集层的研究论文(图 2)。作者梳理了准噶尔盆地西北缘及玛湖凹陷的沉积储集层研究,主要分析本区沉积储集层研究的理论和技术现状,指出目前研究中存在的不足,对未来研究的重点进行展望。

A—准噶尔盆地构造分区图;B—玛湖砾岩大油田分布区域示意图;C—玛湖斜坡区构造横剖面图图 1 准噶尔西北缘及玛湖凹陷的构造位置、油气田分布与油藏地质剖面图Fig.1 Tectonic position,oil and gas distribution and reservoir geological profile of Mahu sag and northwest margin of Junggar Basin

图 2 准噶尔盆地西北缘和玛湖凹陷石油地质(A)与沉积学(B)文献分年度分布图Fig.2 Annual distribution of petroleum geological(A)and sedimentological documents(B)about Mahu sag and northwest margin of Junggar Basin

2 沉积研究成果丰硕,形成了独特的粗粒沉积体系

2.1 砾岩岩石相和砾石组构

砾岩是准噶尔盆地西北缘和玛湖凹陷的主要储集层类型,砾岩的结构和构造与砂岩差异很大。砾岩的岩石相分析是研究沉积过程和沉积体系的基础,砾石颗粒定向性、磨圆度和砾石颗粒沿程变化规律研究,为判别水动力机制和预测沉积体系的展布提供了新的信息。玛湖凹陷砾岩的岩石相分析主要有3种方法,各有利弊。于兴河等(2014)根据砾石颗粒支撑方式、排列方式、粒度和沉积构造进行百口泉组砾岩岩石相划分。将颗粒支撑方式分为基质支撑与颗粒支撑,基质支撑细分为泥质支撑、砂质支撑、砾石质支撑,颗粒支撑则分为同级颗粒支撑与多级颗粒支撑。再结合砾石颗粒排列方式,划分出泥质支撑漂浮砾岩相等9种岩石相,可形成6种岩石相组合。该方法相对简单易操作,但这一方案对砂岩、粉砂岩和泥质岩岩石相关注不够。唐勇等(2014)认为不同沉积相具有其代表性的岩石相类型,扇三角洲平原主要发育基质支撑漂浮砾岩相、冲刷粒序层理砾岩相、洪积层理砾岩相、水平—波状层理砂岩相、褐色泥岩相等岩石相类型。扇三角洲前缘主要发育交错层理砂砾岩相、灰质胶结砂砾岩相、砂质颗粒支撑漂浮砾岩相、水平—波状层理砂岩相、灰色泥岩相等。水下分流河道的典型岩石相以绿灰色、灰色砂砾岩为主,见槽状交错层理、平行层理、底冲刷面等河道沉积构造。这一方法对不同相带的沉积特征进行了综合,但忽视了岩石相的垂向组合关系。张昌民等(2016)综合岩心的岩性、颜色、沉积构造、分选性、磨圆度、定向性、支撑方式、胶结类型、胶结物成分、最大粒径、平均粒径、含油性和砾石成分等13种属性,以岩石的沉积构造、颜色、粒度和支撑方式等4种属性为主进行岩石相分类命名。在玛湖凹陷百口泉组岩心中识别出了227种岩石相类型,其中砾质岩岩相153种,砂质岩岩相58种,泥质岩岩相16种。这一方法能够体现岩石相的多样性,但所划分的岩石相类型众多,在勘探阶段使用不便。如果能够把上述观点取长补短,在研究中综合各自优势,可以得到既易于操作又科学严谨的岩石相分析方法,值得后续研究者注意。

2.2 沉积物源

已经发表的西北缘和玛湖地区物源研究的方法包括岩石岩屑组分分析、重矿物分析、砂砾岩百分含量、露头区交错层理古流向测量、倾角测井、地层厚度分析、古地貌分析等多种方法。胡宗全等(2001)较早地利用岩石岩屑组分分析、重矿物组分分析、倾角测井、地层厚度分析等方法,对准噶尔盆地西北缘车排子地区侏罗系进行了物源及古水流方向分析。德勒恰提等(2011)认为玛湖凹陷西北哈拉阿拉特山为九区下侏罗统八道湾组的主要物源区,物源区方向总体自北西而东南至南。宋璠等(2015)证实了玛湖凹陷侏罗系八道湾组粗碎屑沉积物主要来自北西方向的哈山山区。何苗(2015)通过对盆地西北缘三叠系野外露头楔状/板状交错层理、槽状交错层理以及扁平砾石产状的测量,认为古流向以西北—东南向为主,水流大多来自扎伊尔山前。对中上三叠统重矿物组合分析认为沉积物为近源堆积物质和远源搬运物质的叠加,源区为齐尔山—哈拉阿拉特山区(属扎伊尔山前),母岩组合为下石炭统太勒古拉组中—酸性岩浆岩+沉积岩+变质岩,以中—酸性岩浆岩为主。目前未发现对本区二叠系物源研究的专门报道。

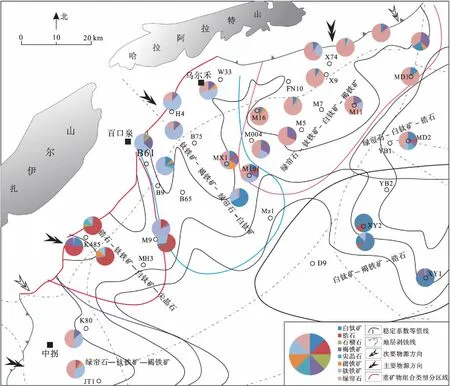

研究认为,玛湖凹陷周缘二叠系到三叠系物源具有一定的继承性,沉积物主要来自凹陷西北边的扎伊尔山和哈拉阿拉特山,部分来自凹陷东边和南边地区。唐勇等(2014)、邹志文等(2015)研究认为夏子街扇重矿物主要为绿帘石—钛铁矿—白钛矿—褐铁矿组合,母岩主要为中基性岩类;黄羊泉扇重矿物主要为钛铁矿—褐铁矿—绿帘石—白钛矿组合,母岩主要为中基性岩及花岗岩类;克拉玛依扇主要为锆石—钛铁矿—白钛矿—尖晶石组合,以稳定类重矿物为主;中拐扇紧靠物源重矿物以绿帘石—钛铁矿—褐铁矿组合为主;夏盐扇物源重矿物组合为白钛矿—褐铁矿—锆石;玛东物源重矿物以绿帘石—白钛矿—锆石组合为主(图 3)。单祥等(2016)采用重矿物Q型聚类分析,结合重矿物ZTR等值线图以及地层倾角测井古流向分析,指出环玛湖地区百口泉组存在北部夏子街物源、西部黄羊泉物源以及东部夏盐物源3大物源体系;夏子街物源及夏盐物源成分以凝灰岩和中酸性火山喷出岩为主;黄羊泉物源成分以凝灰岩、沉积岩和花岗岩为主。

图 3 准噶尔盆地玛湖凹陷三叠系百口泉组重矿物组合分布图(据邹志文等,2015)Fig.3 Heavy mineral associations and their distribution of the Triassic Baikouquan Formation in Mahu sag of Junggar Basin(after Zou et al., 2015)

目前,物源分析正在朝定量化方向发展,应当引进锆石测年等新的物源研究手段。受构造运动的影响,准噶尔盆地西北缘二叠系、三叠系和侏罗系部分地层遭受剥蚀,为确定沉积物的来源造成了困难,如何结合区域古流向测量和沉积体系定量模拟推测物源区的位置,是本区物源研究的重要发展方向。

鉴于研究区为粗粒沉积,砾石颗粒分布及其方向研究对物源有着至关重要的作用。黄远光等(2018)以岩心图像为基础,运用砾石长轴视倾角玫瑰图中任意相邻3个小扇形的半径之和的最大值(参数a)和小扇形半径大小偏离程度(参数σ)将玛湖地区百口泉组砂砾岩砾石定向性分为有明显定向性(a大于35%且σ大于4)、有一定定向性(a大于 35%且σ小于 4)、有模糊定向性(a大于35%且σ大于4)、定向性杂乱(a小于35%且σ小于4)等4个等级,以此判断不同沉积微相砾石的定向性。陶金雨(2018)提出砾石磨圆度去扁化定量表征方法,对砾石的磨圆度进行定量表征,并对不同沉积微相、不同扇体的砾石磨圆度差异进行定量的比较。高志勇等(2019)通过对南天山前博斯腾湖北缘现代清水河砾石直径变化的测量,建立扇三角洲砾石直径与搬运距离的关系,推测玛湖凹陷百口泉组沉积时期湖岸线距物源区应小于 32-km,实现了利用砾石砾径进行沉积体系规模的定量预测。

2.3 沉积环境与沉积相

通常认为,准噶尔地块周缘的残留海盆在石炭纪被火山岩浆与火山碎屑物质填充,形成了准噶尔盆地的基底,这种过程可能持续到二叠纪早期。晋慧娟等(1987)早在30余年以前就在准噶尔盆地西北缘中、下石炭统中发现了重力流沉积及与其相伴的平流岩(等深积岩)等深水沉积标志。李菊英和晋慧娟(1989)对准噶尔盆地西北缘石炭纪浊积岩系中的遗迹化石及其地质意义做了专门的研究。但孙少华等(1990)认为准噶尔盆地西北缘石炭纪韦宪期—巴什基尔期包古图组主要为浅海到较深海沉积的产物,顶、底部尚发育有河流相。较长时间以来,盆地石炭系勘探的重点是火山岩领域,对石炭系沉积环境和沉积相的研究重视不够。

二叠系既是西北缘和玛湖凹陷的生油岩系,也是页岩油、致密油、砂砾岩油藏和火山碎屑岩油藏发育的重要层系,持续的勘探突破推进了对二叠系各层组的沉积相和沉积环境认识的不断深入。二叠纪期间准噶尔盆地处于断陷到断拗转换期,为玛湖砾岩大油区的形成提供了充分的储集空间。本区下二叠统佳木河组发育火山岩和火山碎屑岩,风城组在碱湖环境下沉积了厚层泥岩、蒸发岩,夹有薄层凝灰岩,夏子街组以泥岩为主夹薄层砂砾质碎屑沉积,下乌尔禾组为一套砂泥岩互层沉积,上乌尔禾组发育了厚层的粗粒沉积体系,沉积环境从二叠纪早期的火山喷发环境转变为干旱湖盆蒸发环境,晚期演化为陆相粗粒碎屑沉积环境。目前对佳木河组的岩相古地理研究较为薄弱,对风城组研究较为深入。尤兴弟(1986)认为乌尔禾一夏子街地区风城组是一套海水湖相的沉积,沉积环境为一个独立小海盆,相当于一个巨大的湖泊,但湖水不是淡水而是海水。刘文彬(1989)认为风城组属于陆相咸化湖泊沉积。刘敏等(2013)认为风城组沉积时期主要发育半深湖亚相,近物源区发育扇三角洲前缘水下分流河道沉积物及席状砂沉积物,云质岩类岩石主要形成于半封闭咸水湖湾沉积环境。最近的研究(秦志军等,2016;汪梦诗,2017;张元元等,2018)认为风城组主要发育于碱湖沉积环境,余宽宏等(2016a,2016b)认为准噶尔盆地西北缘玛湖凹陷风城组沉积时期古湖泊为典型的碳酸盐型湖泊,蒸发量的增高以及古气候由温暖潮湿转变为干旱炎热,地表水注入量急剧减少,强烈蒸发控制了碱矿的沉积,形成浅色质地较纯的碱矿层。张志杰等(2018)认为风城组古环境演化主要受火山活动和古气候控制。何衍鑫等(2018)认为风城组火山岩具有射气岩浆喷发和岩浆喷发 2种喷发类型;古地理环境为水下环境时,足量的水和上升的高温岩浆相互作用发生射气岩浆喷发;古地理环境变为陆上时,岩浆发生溢流式岩浆喷发。目前对夏子街组和下乌尔禾组研究较少,一般认为此2组发育于冲积扇、扇三角洲沉积环境(李兵等,2011;何长坡等,2014)。上乌尔禾组是较晚时间才被确认的一套砂砾岩沉积,其特征与三叠系百口泉组相似,玛湖凹陷砾岩大油田发现之后,上乌尔禾组随之引起了关注,目前已经在本组地层中获得了巨大的油气发现,但发表的论文不多。

玛湖砾岩油田发现以后,三叠系百口泉组成为研究的热点。2014年之前较多认为三叠纪早期发育冲积扇沉积(宫清顺等,2010a;赵飞,2010;张顺存等,2011;陈奋雄等,2012;周俊林等,2014),中晚期发育扇三角洲沉积(李国永等,2010;吴志雄等,2010)。牛海青等(2007)较早就发现乌夏断裂带三叠系百口泉组发育夏子街冲积扇群和百口泉冲积扇群,认为克拉玛依组上、下亚组以扇三角洲和滨浅湖相沉积为主;白碱滩组以湖泊相沉积为主,发育小规模扇三角洲及湖底扇沉积,余宽宏等(2015)认为克拉玛依下亚组为洪积扇沉积。2014年之后,研究百口泉组的论文大幅上升,大多数文献认为本区三叠系以扇三角洲沉积为主。邹妞妞等(2015)提出玛北地区三叠系百口泉组为典型的扇三角洲沉积;姜文超(2015)在乌夏地区中下三叠统中识别出冲积扇相、扇三角洲相、湖泊相及湖底扇相;杨帆等(2019)认为玛湖地区克拉玛依组沉积时期,玛湖地区发育4大物源体系,主要为浅水辫状河三角洲沉积。李兴等(2016)应用便携式 X 射线荧光光谱分析测试仪(XRF),在玛 18井百口泉组岩心中系统测试了 415组样品的 40多种元素含量,指出百口泉组自下而上总体表现为温暖潮湿、淡水—微咸水、水体分层不强的弱氧化环境变化过程,从百一段到百三段,温度、湿度和盐度均有增加。

侏罗系和白垩系的沉积环境和沉积相研究还处于零星的局部描述阶段,主要识别出的沉积相类型为冲积扇和辫状河三角洲等(刘军钊等,2008;尹晓敏,2013;喻克全等,2014;田原等,2014)。古近系和新近系主要发育在玛湖凹陷西南部的车排子地区,以砂质三角洲沉积环境为主。

2.4 沉积体系与沉积模式

多年以来建立了大量准噶尔盆地西北缘和玛湖凹陷的沉积模式,其中影响最大的是张纪易(1985)提出的冲积扇沉积模式。20世纪90年代,张继庆等(1992)系统建立了准噶尔盆地西北缘三叠—侏罗系各层系沉积模式,指出西北缘三叠—侏罗系发育旱地半旱地辫状河、曲流河、湖底扇、断崖扇、扇三角洲、辫状三角洲、湿地扇、砾质网状河、网状河泛滥平原等多种沉积体系。一些学者针对二叠系火山和火山碎屑沉积作用、侏罗系、白垩系以及新近系建立了多种沉积模式(黄志英,1999;刘吉全,2010;杨勇等,2011;汪彦等,2012;厚刚福等,2017),有效地指导了油气勘探和开发实践。

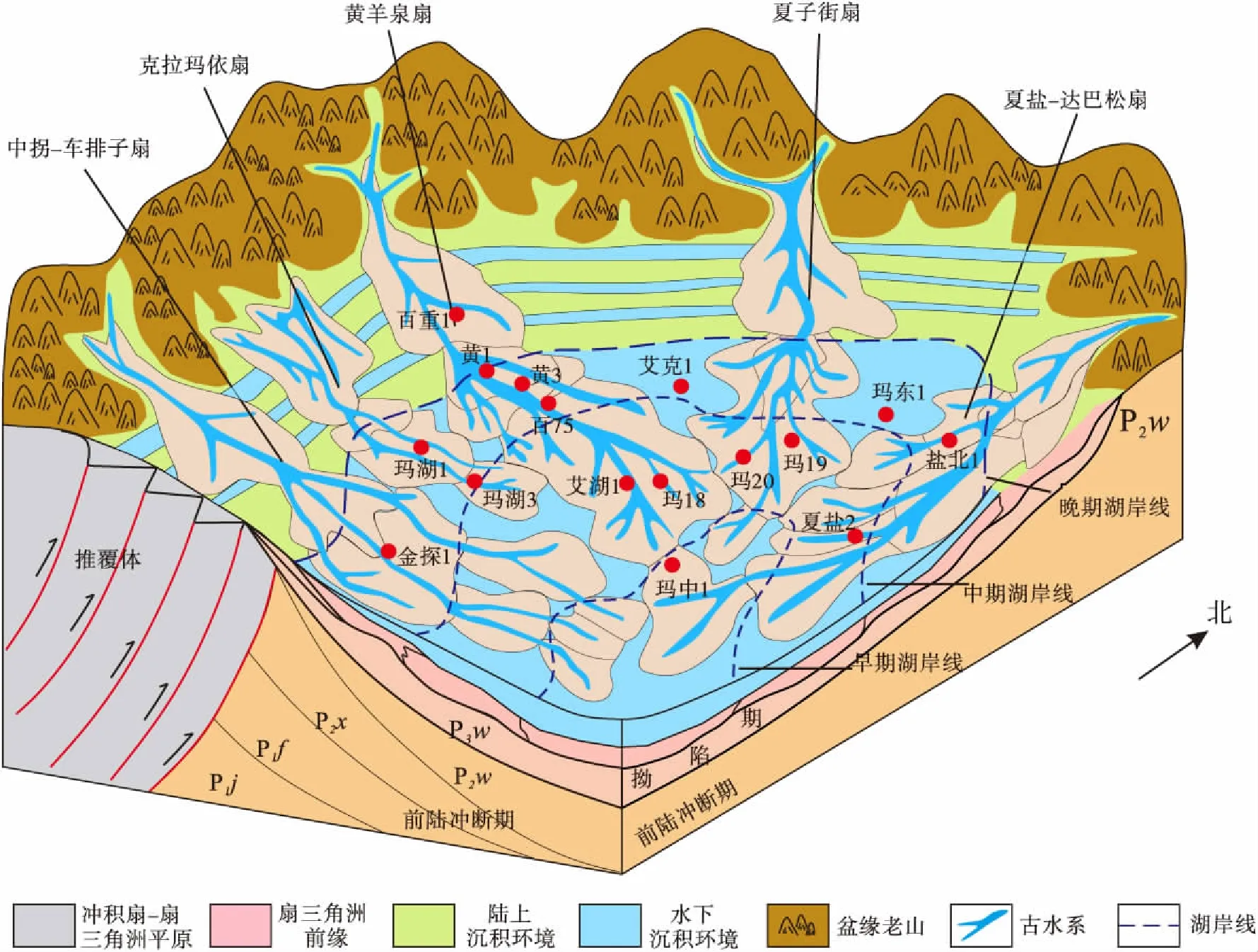

玛湖油气勘探的突破,将本区沉积体系研究从冲积扇时代带入扇三角洲时代,2010年以来提出了一系列沉积模式(史基安等,2010;唐勇等,2014,2018;于兴河等,2014;姜文超,2015;邹妞妞等,2015;杨帆等,2019),为了解玛湖油田砾岩储集层的形成和分布提供了理论基础,为砾岩大油田的发现提供了重要的理论支撑。但受扇三角洲原始定义的束缚,大多数沉积模式都表现为经典模式的改良,或者在经典冲积扇模式的边缘增加了前缘席状砂、河口坝和分流河道等组分;或者把从冲积扇等同于三角洲,过渡扩大了三角洲的范围。即使如此,新一代的扇三角洲模式在扇体几何形态、扇体规模、扇面坡度定量刻画和扇体叠置关系等方面,表现出明显的创新性。于兴河等(2014)认为夏子街扇三角洲发育于玛湖凹陷湖盆长轴,地形坡度陡,物源供给充足,平面呈帚状,以碎屑流成因机制为主;黄羊泉扇三角洲发育于山间物源口,平面呈朵状,由碎屑流与牵引流共同作用控制;克拉玛依扇三角洲发育于山前,地形坡度相对较缓且物源供给相对不足,以牵引流作用为主控因素。唐勇等(2014)将玛湖凹陷下三叠统百口泉组的扇三角洲沉积体系定义为大型浅水缓坡扇三角洲,扇面坡度1°~4°,发育重力流和牵引流双重流体机制,发育扇三角洲平原、扇三角洲前缘和前扇三角洲3类亚相。根据古坡度、物源供给方式分为山口陡坡型、山口缓坡型、靠山缓坡型、靠山陡坡型和靠扇陡坡型等5类扇三角洲。玛湖凹陷周缘发育夏子街、黄羊泉、中拐、克拉玛依、玛东和夏盐等6大扇三角洲体系,扇三角洲沉积体侧翼及上倾方向有扇三角洲平原相致密带形成有效遮挡,侧向和顶、底板湖相泥岩封隔层发育,为大面积岩性圈闭群的形成创造了良好地质条件。唐勇等(2017)采用重力流和牵引流相间隔的方式模拟扇体的形成过程,设计了3级坡折和3期主要的湖平面变化,重现了玛湖凹陷从百口泉组百一段到百三段,由于湖平面的上升,地层不断上超扇体不断后退的退覆式扇三角洲沉积过程,成功解释了玛湖凹陷砾岩油田储盖体系的形成和分布机制。在近年发表的论文中,唐勇等(2018)总结了本区的扇三角洲沉积模式(图 4),指出该类大型退覆式扇三角洲的形成与3个地质条件密切相关:一是周缘老山持续隆升、水系稳定为各大扇体提供了充足的物源;二是具备盆大、水浅、坡缓的良好古地理背景;三是持续湖侵、多级坡折,为大面积砂体叠加连片提供了重要条件。从而造成在凹陷斜坡区发育多个扇三角洲,各扇体之间相互搭接连片。

图 4 准噶尔盆地玛湖凹陷大型退覆式扇三角洲沉积模式(据唐勇等,2018)Fig.4 Large retrogradational fan deltic model in Mahu sag,Junggar Basin(after Tang et al.,2018)

但是,对玛湖凹陷沉积模式的认识仍然存在一些疑问,例如,绵延数十千米的满盆砾岩依靠何种机制被搬运到玛湖凹陷的中央?斜坡区发育的冲积扇是以河流还是重力流为主要沉积动力?玛湖古河流体系的展布范围和沿程变化规律何在?这些问题值得进一步探讨。

3 构造、气候、湖平面变化对沉积作用的控制

构造、气候和湖平面变化对沉积体系的形成和分布具有控制作用,但是对本区古气候和湖平面变化的研究较为薄弱。岩石地球化学分析和煤系地层发育程度是古气候重建的主要依据(余宽宏等,2016a,2016b;黄云飞等,2017),基于层序地层学分析研究沉积体系域演变是进行湖平面的升降研究的主要思路(王龙樟,1994;支东明等,2003)。有关构造控制沉积作用的论述比较丰富(张继庆等,1992;刘豪等,2004;蔚远江等,2004,2007;雷振宇等,2005;唐勇等,2014;瞿建华等,2015;任本兵等,2016;孟祥超等,2017a;何登发等,2018)。

玛湖凹陷边缘大型继承性逆冲断裂和走滑断层控制了扇体的分布格局。蔚远江等(2004)认为,盆地西北缘地区二叠纪总体为一由弱到强的前展式推覆冲断及渐进式扇体迁移模式,发育3个逆冲推覆幕、7个逆冲推覆事件,形成佳木河—风城(P1j-P1f)、夏子街—下乌尔禾(P2x-P2w)和上乌尔禾(P3w)3套构造层序。张继庆等(1992)和雷振宇等(2005)认为西北缘逆掩断裂普遍具有同生活动性质,对扇体的形成有明显的控制作用,阶梯式逆冲断裂可以形成多级扇体。唐勇等(2014)认为百口泉组沉积期沿着准噶尔盆地西北缘发育红车推覆带、克乌推覆带和乌夏推覆带3个推覆带,3个推覆带向盆地一侧分别对应发育了红车断裂带、克乌断裂带和乌夏断裂带。北西向的走滑断裂从西部山体延伸到盆地内,形成了良好的物源通道,控制了百口泉组中拐扇、黄羊泉扇和夏子街扇的发育。何登发等(2018)认为玛湖凹陷是受周缘冲断活动控制而形成的石炭纪—第四纪凹陷,冲断活动的幕式发育与前展式迁移、撕裂断层与横向构造转换带(区)形成的优势搬运通道、干旱的气候环境等因素控制了玛湖凹陷周缘规模巨大的扇三角洲体系。风城组碱湖沉积提供了优质烃源岩,上覆扇三角洲体系提供了有利的储集体,上三叠统厚层泥岩构成区域盖层,共同形成了一个完整的含油气体系。

盆地构造特征控制古地貌格局,古地貌形成不同的沟、槽和坡折带,控制了沉积体系的分布。玛湖斜坡区在百口泉组沉积时期主体呈向湖倾斜的平缓单斜构造,但凹陷内发育沟槽、凸起以及坡折等复杂地貌。受古地貌的影响,玛湖凹陷百口泉组残留厚度为60~350-m之间,靠近盆地边缘地区厚度较大,古地貌相对凸起的区域地层较薄(唐勇等,2014)。山口、沟槽、古凸控制着扇体主槽走向,从而控制着平原相及扇间泥岩带以及前缘相朵叶体的分布(任本兵等,2016)。

深部逆冲构造、继承性古隆起、盆内次级断层活动等构造运动造成准噶尔盆地西北缘和玛湖凹陷坡折带十分发育。刘豪等(2004)较早提出准噶尔盆地西北缘地区发育断裂坡折带、挠曲坡折带、侵蚀坡折带和沉积坡折带等多种成因类型。坡折带在顺源方向具有多级特征,对地层超覆叠置、岩性纵向组合以及沉积体的纵横向展布具有重要的控制作用。瞿建华等(2015)认为坡折带对砂体的平面与空间分布起到重要的控制作用,在夏子街斜坡区坡折带形成沟控、断控、坡挡、坡阶、坡交等5种控砂模式。

4 储集层研究及新技术应用

4.1 储集层类型及其性质

已发现的西北缘和玛湖凹陷油气储集层包括火山岩、火山碎屑岩、白云岩、页岩和砂砾岩。火山岩、火山碎屑岩、白云岩和页岩储集层主要发育在二叠系佳木河组、风城组和夏子街组,下乌尔禾组以上主要为碎屑岩储集层(张鹏和陈世悦,2007)。砂砾岩是玛湖砾岩大油田的主要储集岩,砂砾岩储集层研究是本区储集层研究最为活跃的领域,储集层研究推动油气勘探目的层位不断向深部延伸,目前发现的西北缘和玛湖凹陷有效储集层埋深已经超过6000-m。

西北缘和玛湖凹陷砂砾岩储集层以砾岩和粗砂岩为主,含少量细砂岩,成分成熟度和结构成熟度低,成分以花岗岩、凝灰岩、安山岩岩屑为主(鲁新川等,2012a,2012b),储集性能以小中砾岩和细砾岩最好(张顺存等,2015;瞿建华等,2017a)。有利储集层岩石相包括杂基支撑中砾岩相、杂基支撑细砾岩相、颗粒支撑中砾岩相、颗粒支撑细砾岩相、砾质砂岩相、含砾砂岩相、粗砂岩相、中砂岩相、细砂岩相、粉砂岩相及泥岩相等多种岩石相,储集空间主要为长石、岩屑颗粒及杂基溶蚀形成的次生孔隙,属于低孔低渗储集层(操应长等,2019)。

风城组白云岩包括纹层状泥质白云岩、薄层状白云岩和斑状白云岩,按成因分为准同生白云岩和后生白云石化白云岩,准同生白云岩形成于半深湖咸水环境,后生白云石化白云岩是发育在半深湖咸水环境下的碳酸盐岩灰泥在成岩期经后生白云石化作用形成的(冯有良等,2011)。西北缘乌风地区二叠系风城组发育的粉砂岩、泥岩和凝灰岩均不同程度地发生了白云石化作用,白云石晶体以细晶和粉晶为主,呈团块状、星点状,顺层或顺微裂隙分布于凝灰质或泥质基质组分中。白云岩储集层孔隙主要为粒间孔、晶间孔、溶孔和裂缝,以溶孔和裂缝为主(殷建国等,2012)。

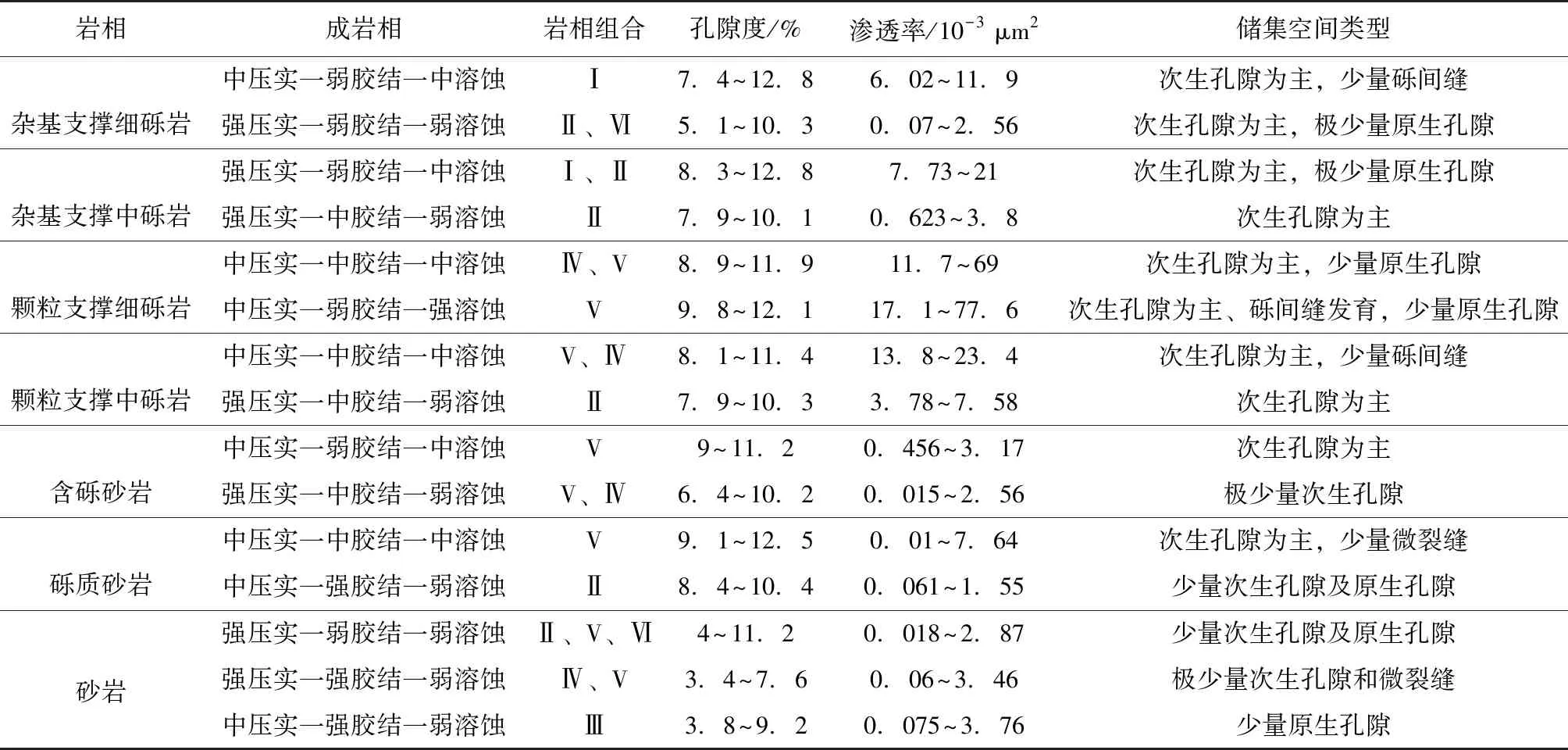

本区二叠系处于中成岩A期—晚成岩期,三叠系处于早成岩B期—中成岩A期,侏罗系处于早成岩A期—中成岩A期(张鹏和陈世悦,2007;许琳等,2018)。主要成岩作用包括压实、胶结、溶蚀作用,沉积相带是控制碎屑岩储集层物性的关键因素,压实作用强度是决定碎屑岩储集层物性条件的重要因素,胶结作用的发育程度对储集层原生孔隙的保存和次生孔隙发育影响较大,酸性孔隙流体运动活跃的疏导层是溶蚀孔隙发育区和油气聚集的有利区带(朱世发等,2010;张顺存等,2015)。压实作用使克百地区二叠系风城组砂砾岩储集层的孔隙度和渗透率减少,4000-m以深孔隙度小于10%、渗透率低于0.1×10-3μm2(鲁新川等,2012a,2012b)。操应长等(2019)总结了玛湖凹陷夏子街地区百口泉组砂砾岩储集层发育8种成岩相(表 1),何周等(2011)在二叠系砂砾岩储集层中划分出了7个成岩相,许琳等(2018)认为最有利的成岩相是贫泥中粗砂—细砾岩弱压实成岩相,其次是少量方沸石—浊沸石胶结中粗砂—砾岩溶蚀成岩相,富泥砂砾岩片沸石胶结成岩相物性最差。

表 1 玛湖凹陷夏子街地区三叠系百口泉组岩相—成岩相特征(据操应长等,2019)Table1 Characteristics of lithofacies-diagenetic facies of the Triassic Baikouquan Formation, Xiazijie area,Mahu sag,Junggar Basin(after Cao et al., 2019)

对储集层微观孔隙结构研究认为,本区二叠系为微孔微细喉型,属低孔中低渗储集层;三叠系为小孔细喉型,属中孔中低渗储集层;侏罗系为中小孔中细喉型,属高孔中高渗储集层。白云岩储集层主要为裂缝性低孔中低渗储集层;火山碎屑岩储集层主要为气孔状高孔低渗储集层(张鹏和陈世悦,2007)。百口泉组储集层储集空间以剩余原生粒间孔、残余粒间孔、溶蚀孔和微裂缝为主,其次为颗粒压碎缝、溶蚀孔(宫清顺等,2010b),孔喉分布状态为连片状和孤立状,等效孔隙半径分布呈单峰分布,孔隙半径小于50-μm(熊健等,2018),广泛发育的粒内缝(徐洋等,2016),孔隙中自生绿泥石发育(瞿建华等,2017b)。风城组致密油储集层孔喉大小差异大,半径为2~50-μm,在纳米尺度下,样品孔喉半径为0.05~0.30-μm,纳米级孔隙数量增多,呈管状或球状分布于矿物颗粒(晶体)内部或表面,纳米级球状微孔连通性较差,三维空间呈孤立状(孙乐等,2016)。

沉积微相对储集层特征具有强烈的影响,三角洲和扇三角洲前缘水下分流河道、辫状河道沉积是优质储集层相带,三角洲和扇三角洲平原分流河道储集能力较差,河道间、分流间湾等沉积微相为不利储集层发育相带(鲁新川等,2012a;谭开俊等,2014;庞德新,2015;张顺存等,2015;张有平等,2015)。潘建国等(2015)研究发现百口泉组砂砾岩成岩圈闭主要分布在由通源断裂和古鼻状构造构成的流体优势运移通道上。在顺物源方向上,有机酸溶解扇三角洲前缘砂砾岩中的长石而形成次生溶解孔隙储集层,其上倾方向上压实作用和胶结作用使扇三角洲平原砂砾岩致密化而形成圈闭遮挡层;在垂直物源方向上,次生溶解孔隙储集层分布在由通源断裂和古鼻状构造构成的有机酸优势运移通道上,通道两侧前缘相砂砾岩较致密,与水下分流河道间泥岩、其他物源体系的扇三角洲平原砂砾岩致密层构成圈闭侧向遮挡带;圈闭底板由百口泉组底部不整合面风化黏土层或平原相砂砾岩致密层或湖泛泥岩构成,圈闭顶板由湖泛泥岩构成。断裂分布和绿帘石含量与优质储集层分布有关(靳军等,2017),绿帘石高值区一般出现在扇三角洲前缘亚相,中值区和低值区主要位于扇三角洲平原亚相(赵康等,2019)。

黏土矿物和孔隙影响储集层的敏感性。康逊等(2017)通过实验获得百口泉组砂砾岩水敏指数Lw为0.31~0.66,速敏损害率Dk为0.16~0.82,应力损害率Dst为0.753~0.764。认为本组储集层水敏性中等偏弱—中等偏强,速敏性从弱至中等偏强差异较大,应力敏感性强;盐敏性和酸敏性无—中等偏弱,黏土矿物绝对总量以及伊/蒙混层、伊利石相对含量显著影响了水敏性。单祥等(2017)采用敏感性流动实验发现百口泉组黏土矿物类型以伊/蒙混层为主(占38.74%),其次为绿泥石(占29.46%)、高岭石(占21.96%)和伊利石(占9.83%);敏感性流动实验表明百口泉组储集层具有中等偏强盐敏、中等偏弱水敏、弱速敏、弱碱敏的特征,影响储集层敏感性的主要原因是储集层中黏土矿物类型以及储集层孔喉结构。

4.2 沉积储集层研究新技术应用效果明显

砂砾岩粗粒沉积地层连续性差,岩性变化快,沉积体内部结构复杂,地震剖面成像质量不高,沉积界面反射不明显,砂砾岩体的边界识别困难。经过长期探索形成了一系列针对砂砾岩地层的地震地层学、地震岩性学、地震沉积学、地震储集层预测技术。在地震沉积学方面,查明等(2010)通过对典型地层切片和单井相沉积特征分析,在乌夏地区三叠系百口泉组和克拉玛依组识别出扇三角洲相、冲积扇相、三角洲相和下切谷等沉积。王世瑞等(2005)以宽方位角采集的地震数据为基础,对数据进行高保真资料处理和参考标准层的层拉平解释,确定了拐19井区在下侏罗统三工河组的出油层段附近的沉积环境由湖泊相—三角洲前缘相—河流相—湖泊相的演化过程。在地震储集层预测方面,于宝利等(2016)通过选择高精度的岩石物理模型,提高了横波速度估算精度和储集层分布预测精度,使钻井成功率达到80%;曹小璐等(2017)基于Geoeas Ⅰ解释系统,利用频谱聚类法精细刻画地震相和沉积相,进而用叠前概率反演预测优质储集层,在目标区优质储集层预测中取得了良好的地质效果;许多年等(2015)利用高分辨率地震层序地层解释技术得到等时的地质界面,恢复沉积期古地貌,利用基于模型正演的地震属性定量分析技术预测主河道砂体的展布,利用射线弹性阻抗反演技术预测储集层物性的分布,利用高分辨率相干加强技术预测裂缝的分布,逐级控制降低了“甜点”储集层预测的多解性。

玛湖凹陷地层岩石粒度级差大,含有大量的火山岩、花岗岩和变质岩岩屑,岩性复杂,采用常规测井解释方法经常遇到困难,除了常规测井解释技术外,成像测井、核磁共振测井技术在玛湖凹陷的到充分应用。余杰(2007)将本区侏罗系、三叠系和二叠系地层岩性归为10类,利用测井相分析技术建立了岩性解释模型;况晏等(2017)通过建立常规测井曲线连续表征储集层品质因子计算模型实现了对玛131井区百口泉组地层条件下储集层品质因子的连续定量表征;孟祥超等(2017b)对准噶尔盆地玛湖凹陷西斜坡Aih12井区八道湾组16口井183个岩心样品的粒度刻度(岩心—铸体薄片交互验证)-测井归位,比较不同粒度储集层塑性岩屑体积分数及压实减孔效应,建立基于自然伽马曲线的煤系砂岩储集层定量评价图版并预测油气富集区。罗兴平等(2018)通过分析不同岩性的电成像测井特征,以电成像测井静态图像为基础,通过图像灰度转化、构建灰度共生矩阵,计算砂砾岩岩性样本的对比度、相关度、熵、均匀度和能量5个特征值,利用贝叶斯判别分析法建立了岩性判别函数进行岩性识别;袁瑞等(2018)在岩心资料的基础上,利用微电阻率成像测井技术,识别玛湖凹陷百口泉组扇三角洲10种岩性及5种沉积构造,提出微电阻率成像测井的双属性岩石相划分方案,精细划分百口泉组全井段的岩石相;毛锐等(2018)利用岩心分析黏土矿物束缚水孔隙度与黏土矿物含量,建立了黏土矿物束缚水孔隙度表征模型,利用核磁共振测井孔隙度减去黏土矿物束缚水孔隙度求得有效孔隙度,将19口探井的有效孔隙度计算相对误差减小到6.8%;张妮等(2018)根据T2谱的形态,以横向弛豫时间100-ms作为区分油和水的标志,构建敏感参数,建立了流体识别图版,在生产中应用效果良好。在综合储集层预测方面,孟祥超等(2015)结合储集层测井资料,构建储集层评价因子CZ,在波阻抗反演基础上,利用储层评价因子CZ进行地质统计学模拟进行储集层反演,预测百口泉组优质储集层的平面展布范围,制定出储集层划分标准。

5 结论及建议

通过对准噶尔盆地西北缘及玛湖凹陷的沉积储集层研究进行综述,介绍了本区沉积储集层研究的理论和技术现状,分析了目前研究中存在的不足,对未来研究的重点进行了展望。

1)准噶尔盆地西北缘和玛湖地区沉积了石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、古近系、新近系等多套烃源岩和储集层系,随着勘探重点的转移,本区的沉积储集层研究平面上从盆地边缘断裂带向凹陷斜坡区和凹陷中心区拓展,垂向上从中部的三叠系向深部二叠系和浅层侏罗系等层位延伸;研究领域从砾岩向页岩、火山岩等领域拓展。研究的领域逐步拓宽,研究程度不断深入。玛湖大油区发现是西北缘地区油气勘探的继续和发展,是油气勘探实践和沉积储集层理论相互验证相互促进的良好体现。

2)西北缘和玛湖地区的沉积储集层研究覆盖了石炭系到新近系,但由于不同时期油气勘探的重点不同,直至目前对本区二叠系和三叠系研究较为深入和系统,对石炭系、白垩系和新近系的研究相对薄弱。从储集层岩石类型看,对碎屑岩储集层研究较多,对白云岩、碳酸盐岩、火山岩、火山碎屑岩研究不够深入;在碎屑岩领域对砂砾质粗粒沉积研究多,对泥岩等细粒沉积关注不够。在沉积体系方面,对粗粒沉积体系沉积模式研究较多,对火山岩喷流体系、火山—碎屑沉积体系、蒸发盐—碎屑岩沉积体系、泥质细粒沉积体系等研究不够。

应当重视对二叠系以下较古老地层的沉积储集层研究,关注海相沉积体系的油气潜力,关注火山作用对石炭系和二叠系沉积体系和储集层发育的影响;应当重视对中上三叠统及其上覆地层的沉积体系和储集层研究,关注侏罗系和白垩系在坳陷中心区的分布,寻找可能的有利砂体。

3)准噶尔盆地西北缘和玛湖地区的沉积储集层研究,伴随着克拉玛依油田的勘探开发不断发展。早期研究主要集中于西北缘褶皱带区域,主要是结合生产开展储集层的岩石学、沉积微相和储集层特征分析,以冲积扇沉积模式为指导;随着勘探向玛湖凹陷区推进,研究工作覆盖了岩石相、岩石组构、沉积物源、沉积环境、沉积相、层序地层、沉积建筑结构、沉积体系、沉积模式、气候构造和湖平面对沉积作用的控制、成岩作用与储集层等众多领域,形成了一系列新的沉积学、储集层岩石学和储集层地球物理新技术,探索建立了新的退覆式大型浅水缓坡扇三角洲沉积模式。

本区的沉积储集层研究仍然存在短板和不足,例如: 在砾岩岩石学、砾质沉积物搬运机制、砾岩储集层孔隙形成机理、砾岩储集层分析技术等方面还存在一些悬而未解的问题;所提出的粗粒沉积体系沉积模式还需要进一步完善,缺乏针对页岩、火山岩和混合沉积体系的沉积模式;研究手段和技术需要更新换代;有待建立全盆地的范围的层序地层划分方案,对气候、构造和湖平面等对沉积作用的控制的研究还需要深入;急需创建针对砂砾岩粗粒沉积物和页岩油藏细粒沉积层系的地球物理储集层预测和表征技术体系。针对玛湖油气田快速有效开发的需要,需要对砂砾岩储集层的沉积建筑结构进行深入探讨和分析。