基于SECI模型的铁路工程知识创新路径研究

郭 峰,牛 丰,陈 莉,欧阳子龙

工程哲学

基于SECI模型的铁路工程知识创新路径研究

(1. 中南大学 土木工程学院,长沙 4100832. 国家铁路集团有限公司,北京 100844)

知识创新是构筑行业核心竞争力的关键,大规模铁路建设需要对知识创新路径有进一步认识和研究。从铁路工程知识内涵出发,基于铁路工程知识创新的本质和特征,以SECI模型为基础,通过从知识转化、组织环境、创新模式3个维度建立铁路工程知识创新路径模型,揭示铁路工程知识创新实现过程,进一步思考知识创新路径模型对铁路行业的启示,为铁路工程发展提供有益理论借鉴。

铁路工程;知识创新;SECI模型;路径模型

引言

我国铁路建设取得了瞩目成就,“复兴号”的投用,首次实现了动车组牵引、制动、网络控制系统的自主化,标志着我国全面掌握高速铁路核心技术,全面实现自主化、标准化和系列化,并形成适合中国国情、路情的高速铁路自主技术体系。。伴随着铁路工程建设的日益规模化和复杂化,每一项新的实体构建都对现有的知识提出了更高的挑战,也势必需要以工程知识的创新为开展前提。因此,总结铁路工程创新实践,界定铁路工程知识创新内涵,探讨其创新路径,对于推动铁路行业发展具有重要意义。

国内外学者从供应链、知识创新网络、知识创新方法等角度,围绕知识创新主体、创新机制、影响因素等进行了大量研究[3-5]。当前研究存在的不足主要有:1)对知识创新研究主要集中于单一维度分析,缺乏多维度的梳理;2)缺乏对铁路行业的知识创新研究。孙永福、王孟钧[6]等人曾围绕目标管理、组织管理和技术创新等方法,构建了青藏铁路工程方法体系,其研究和推广应用对行业发展具有显著价值,孙永福、郭峰[7]等人首次提出了铁路工程知识论的研究,构建了以铁路工程通用知识为基础,以铁路工程专业知识为核心的知识体系,前瞻了铁路工程知识的变化与创新,为本文铁路工程知识创新路径研究奠定了基础。基于此,本文从铁路工程知识内涵出发,阐述铁路工程知识创新的本质和特征,在SECI理论、影响因素以及创新模式的基础上,从知识转化、组织环境、创新过程3个维度建立铁路工程知识创新路径模型,探索知识创新过程,最后基于铁路工程知识创新路径模型对未来铁路行业发展提出建议。

1 铁路工程知识创新的概述

1.1 铁路工程知识的内涵

铁路工程知识既可以看作“工程知识”的一个“子集”,也可以看作“铁路工程”和“知识”的“交集”。从本质上来说,铁路工程知识是“构想出目前尚不存在的‘虚实在’并使其通过铁路工程活动如决策、勘察设计、实施等转化成‘现实实在’”的知识,它具有极强的生产力属性。根据工程本体论的观点,这种“可以转化为铁路工程领域生产力的知识”和“与生产力活动密切结合在一起的知识”正是铁路工程知识的本质和灵魂所在。

经过上百年的研究、探索和发展,铁路工程逐步形成基于“自然—工程—社会”的知识集成构建的框架体系,铁路工程知识在人类突破各种约束条件,创造性地将自然资源重新组合成能够满足公众交通需求的人工物过程中产生。从蒸汽时代到电气时代再到信息时代,随着时代对于铁路的多样性需求以及铁路工程建设的多方面约束条件,使铁路工程知识形成了自身的特征。具体来讲,铁路工程知识具有鲜明的“普遍性与特殊性”、“规范性与创新性”、“多元性与集成性”、“共享性与专业性”等特点。

1.2 铁路工程知识创新的本质

铁路工程知识创新是铁路工程发展的必然要求。铁路工程知识吸收越来越多跨学科的前沿知识而不断创新,铁路工程知识创新反过来又促进铁路工程发展。在铁路工程活动中,知识是不断流动的,通过知识的流动、组合、转化与集成推动铁路工程知识创新。铁路工程知识创新的本质就是一个将铁路工程知识集成、分化再集成的反复持续过程,通过这个过程,实现知识的融合、集成与创新,用以构建出新的人工物。铁路工程知识创新是基于工程活动具体问题,运用科学的管理方式,并通过技术研究等方式解决项目实际问题,最终实现工程目标。

铁路工程建设投资巨大、体量庞大、结构复杂、公共影响广泛,所面临政治环境、自然环境、经济环境和文化环境等纷繁复杂,所需要的知识错综复杂、多种多样,每项铁路工程的成功实施均需运用工程知识解决一系列技术和管理难题,铁路工程知识创新成为必要前提,因此铁路工程知识创新通常具有多样性、特殊性、复杂性等特征。

1.3 铁路工程知识创新的特征

在铁路工程知识创新过程中,铁路工程知识的初始形式是隐性知识,通常是指依靠个人体验、领悟而获得的无法用语言表述的知识,铁路工程隐性知识即存在于铁路从业者头脑之中的一些模糊的想法、经验、感觉或判断等,是在某种特定铁路工程环境下产生的、难以正规化且难以沟通性的知识;随着铁路工程创新的不断推进和逐渐实现,这些知识逐渐可以系统地用语言和符号来表达,进而转化为可以存储、传播、学习的显性知识[6, 7],显性知识通常也称明言性知识,是指可以用语言、文字、数字、符号、图像等来表示,能够依靠逻辑推理过程得出的知识,铁路工程显性知识即铁路工程规程、标准、工程文件资料、设计资料、图纸、专利等。

(1)隐性知识创新是铁路工程知识创新的起点

在铁路工程实践中,隐性知识通常与团队或个人的技术特点、认知习惯及经验有关,是铁路从业者各方面积累的综合体现,与工程实施中各类人员在从事具体事务时的表达、处理、协调和总结等方面能力相联系,同时也与铁路工程实施的环境和条件有一定的关联,必须经过长期的实践和积累才能获得,这是铁路工程知识呈现的初始形式。

在铁路工程知识创新的过程中,新的知识继承原有知识积极部分,消除阻碍发展或不合理部分,并创造新的合理的知识,实现原有知识的自我创新与超越。铁路工程建设及运行过程涉及面大,每个环节都会生成大量的信息,铁路工程从业者拥有不同的知识背景和工作经历,他们分布在组织的各个层级,在从事铁路工程活动的过程中,积累大量的工作经验,创造出隐性知识,并成为创新铁路工程知识的起点。

(2)显性知识创新是铁路工程知识创新的形式

显性知识是隐性知识的外在化表现,铁路工程隐性知识的显性化是指在铁路工程项目的特殊背景下,将大量有价值的知识在所有者和接受者之间进行传递,通过知识的共享和转化,实现组织和个人的共同发展。隐性知识向显性知识的转化是铁路工程知识创新的产生过程,也是不断使用原有知识产生新知识的过程。

铁路工程的建设没有固定、可遵循的模式,不同工程项目的风险性、复杂性和管理要求也不同。面对变化各异的铁路工程环境,工程实践所积累的经验知识显得尤为重要,是解决工程新难题的重要借鉴资源。在显性知识创新过程中,工程人员通过个人、组织以及应对复杂环境的经验积累,可以迅速掌握项目信息和专业知识,并在不断获得、分享、整合、记录、更新过程中,实现知识的转化和传播,最后反馈至铁路工程系统,有效地促进铁路工程实体创新。

知识创新是实践创新的前提,是推动铁路工程知识向实体转化的动力。为进一步提高行业竞争力,促进铁路工程实体创新,就要重视铁路工程知识创新的推动作用,更要重视铁路工程知识创新路径及过程。下文将立足于铁路工程知识创新本质和内涵,构建铁路工程知识创新路径模型,并对创新过程进行系统分析。

2 基于SECI的铁路工程知识创新路径

国内外学者对知识创新进行了大量研究,王学智[8]提出知识创新存在以下三种路径:第一种路径是知识转化促进知识创新,第二种路径是知识创造促进知识创新,第三种路径是知识共享促进知识创新。顾舒雯[9]构建了企业知识创新的路径,包括知识创新原料、知识创新过程、知识创新产品几大模块。铁路工程知识的创新本质和特征表明,隐性知识和显性知识在工程活动过程中的相互作用和转化,实际就是知识创新的过程,且由于铁路工程知识具有鲜明的情境性,为更深刻地掌握铁路工程知识创新过程,本文拟通过知识转化模型从多维度建立铁路工程知识创新路径模型,以期进一步了解铁路工程知识创新效用。

对于知识转化模型,日本学者野中郁次郎[10]1995年提出SECI模型,该模型被认为是知识创新的革命性理论模型,对相关学科产生重要影响。尽管同期出现了许多其他有关知识创新的理论和模型,例如赫德兰德(Headland)[11]提出的N-Form组织,卡尔维格(WIIG K)[12]的Three Pillars of Knowledge Management模型,厄尔(Earl)[13]的Knowing and Knowledge模型,和同时代表西方知识创新理论的OPEC模型[14],但均未能超越SECI模型的影响[15]。由于铁路工程建设的情境性和复杂性,所需要的知识错综复杂、多种多样,需要通过知识转化和创新不断满足建设需求。因此,铁路工程知识创新过程是在一定创新空间中,由铁路工程从业者进行有目的的选择与建设,实现铁路工程知识的共享和转化,创造出新的工程人工物的创新过程。SECI模型通过显隐性知识的转化揭示了铁路工程知识创新的关键和实质:进行铁路工程知识共享,实现铁路工程知识创新。因此,根据铁路工程知识创新的特征,本文选取SECI模型,从知识转化维度揭示铁路工程知识创新的关键和实质,并对知识创新路径模型进行系统分析。

2.1 SECI内涵及运作过程

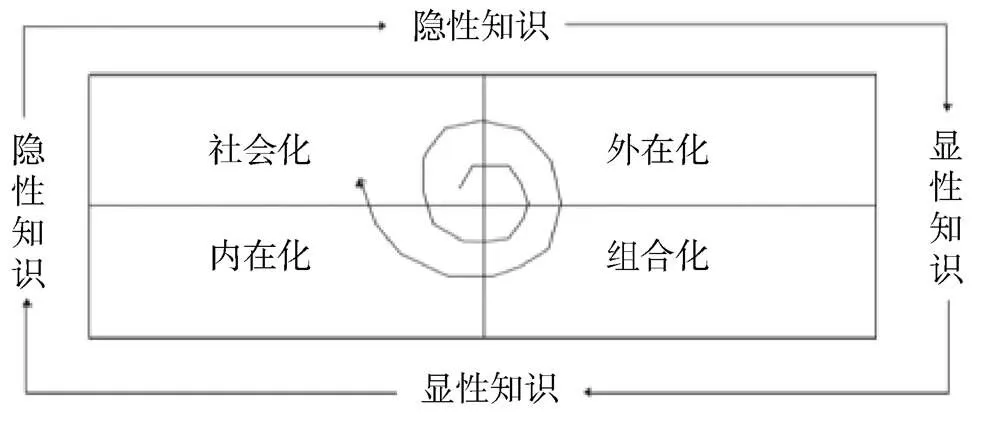

SECI模型包含社会化、外在化、组合化及内在化转化模式[16],如图1所示。SECI通过显隐性知识的转化揭示了铁路工程知识创新的关键和实质,铁路工程知识在演进过程中,显性知识和隐性知识形成螺旋知识循环创造体系,实现铁路工程知识的增值与创新。

图1 SECI模型

社会化是从隐性知识到隐性知识的过程,通过经验共享、交流讨论等社会化方式将隐性知识进行传递;外在化是隐性知识到显性知识的过程,通过建立模型或者类比的方式,将无法言喻的隐性知识转化为可以清晰表达的显性知识;组合化是显性知识到显性知识的过程,通过媒体文件、会议、会谈等方式将显性知识组合成显性知识系统;内在化是显性知识到隐性知识的过程,已经创造出的显性知识被组织内部铁路从业者消化、吸收并内化为个人隐性知识,因此个人和行业的知识实现了质和量的螺旋提升,进入下一轮的社会化、外在化、组合化和内在化,铁路工程知识创新就是这样一种动态的螺旋上升的过程。

2.2 铁路工程知识创新的影响因素

在铁路工程知识的螺旋转化过程中,组织自身不能凭空产生新知识,必须在特定的组织环境中才能实现知识的创新。国内学者先后对创新影响因素进行大量研究,如孙永福[17]提出影响铁路工程项目技术创新的动力因素为参与方自身和环境,曾磊[18]提出技术和管理等创新关键因素,本文在充分借鉴和吸收各学者相关研究成果基础上,基于铁路工程知识创新内涵,遵循动态与发展的原则,将组织环境的影响因素分为工程需求、管理因素、资源因素和环境因素四大类。

工程需求是铁路工程知识的动力源泉,它包括工程自身对技术、质量、材料、工期的直接要求,以及铁路工程组织自身发展和国家宏观发展的长期需求。工程需求引起的知识创新是一种自发、积极的行为,有益于自身发展,在作用于工程实体的过程中,不仅能通过创新降低工程成本,而且能增强市场竞争力。例如,在青藏铁路建设过程中,最大的难题就是冻土问题,在这一工程技术需求的推动下,通过深入研究分析,开发出片石路基技术、热棒降温技术和以桥代路技术,解决了冻土难题,也实现了铁路工程知识的创新。

管理因素是铁路工程知识创新活动的重要因素,它包括组织、激励、协调。组织形式会影响铁路工程知识创新,良好的组织条件和环境有利于组织内外关系处理。协调是参与方目标、进度实现的关键,也是确保知识创新的重要支撑。铁路工程知识创新的实现离不开激励,在进行铁路工程活动中,通常需要运用新工艺、新材料、新技术,由于不确定较高往往会影响创新主体的积极性,需要进行有效激励。例如,武广高铁横跨鄂湘粤三省,是一个复杂的系统,一旦某个构成部分发生故障,将牵一发而动全身,对组织和协调提出了更多的要求,在这一管理因素的推动下,管理者在建设过程中,注重系统思维,清晰认识到整体与局部关系,充分重视每个专业工程的相互关系,以科学理论、技术为依托,积极发挥中外联合咨询体的优势,借鉴吸收国外无砟轨道经验并付诸实践,形成了具有自主知识产权的高速铁路技术体系,实现了我国高铁修建技术“追赶者”到“领跑者”的历史性跨越。

资源因素是铁路工程知识创新活动产生的基础。铁路工程知识创新需要集成各项资源,要实现资源整合首先要克服资源限制问题,立足于铁路工程需求和创新现状,充分发挥铁路工程知识创新的效用,共同解决工程难题。例如,沪杭高速铁路建设工期短,工程规模大,参建单位多,人员结构复杂,时间和资源双重阻碍。因此在资源因素推动下,工程组采用“和而不同”的理念贯彻整个建设过程,以知识发展突破建设瓶颈,积极协调各方资源,最终保障了沪杭高铁的开通运行。

环境因素对知识创新具有重要影响,它包括宏观政策和市场环境。任何铁路工程建设的开展离不开宏观政策的指导,宏观政策可直接影响建设发展方向。市场因素对铁路工程活动也存在一定的影响,市场竞争会促进铁路工程参与者的创新能力,为缓解市场竞争压力,增加市场份额,就必须通过知识创新不断实现技术的突破,降低成本,提升核心竞争力。例如,京津城际铁路的开通运营,是环境因素推动下我国高速铁路和客运专线自主创新的开端,在京津经济一体化的政策影响下,作为我国建成第一条设计时速350km的高速铁路,京津城际铁路攻克了系统设计与系统集成、轨道高平顺与高稳定、高速列车安全与舒适、运行控制可靠与高效四大工程难题,实现了铁路工程知识开创性的探索和创新。

2.3 铁路工程知识创新的模式

随着铁路的高速发展,我国经过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,实现了在铁路设计、实施、运营中的重大突破,取得了一系列重大成就[19]。

原始创新,是指重大发现、技术发明、主导技术等原始性的铁路工程创新活动,它包括科学研究和技术开发。近年来,我国在铁路工程建造技术、运营维修技术等方面实现了原始创新,截至2019年我国铁路营业里程已达13.1万千米万公里。在这些线路建设过程中,对岩溶、软基、冻土等不良地质,冻溶、氯盐、碳化等不同工程环境,大江大河、高山峡谷、台风沙尘等不同自然环境的深入研究,研发了新型的无砟轨道系统,解决了轨道板翘曲、中间层离缝等问题,

集成创新,是通过对各种现有铁路工程技术的有效集成,提高行业竞争力,它对已存在的单项技术根据工程需要等进行系统集成,通过知识的选择、整合、优化实现铁路工程实体的创新。例如,在复兴号的创新过程中,原铁道部提出自主研制新一代动车组的方向和主要标准;中车集团等企业根据创新要求生产制造样车,为量产做准备;各铁路院校及科研单位积极培养专业人才,并开展基础研究;铁科院等科研院所定向攻关技术创新难题,进行相关测试并指导改进;铁路局提供测试条件,完成动车现场试验和试运行[20]。采取大科研课题、大团队、大实验、大平台的方式,集成多家知识和力量实现了复兴号的创新。

引进消化吸收再创新,是在引进海外铁路新技术、新材料、新设备的基础上,通过不断学习、改良,形成我国特色的技术和产品。引进消化吸收再创新是外部知识转化为内在需求的过程,它更重视外部知识的学习,并不断增强自主消化吸收能力。例如,20世纪,我国自主研制“蓝箭”、“中华之星”等动车组,为高速动车组发展奠定了坚实的基础,但总体技术水平与德、法、日存在差距。根据国务院的指导方针,采取引进消化吸收再创新的方式,成功研制了诸如CRH1、CRH2、CRH380A等15种动车组,实现了动车组的国产化。

2.4 基于SECI的铁路工程知识创新路径模型

2.4.1 模型建立

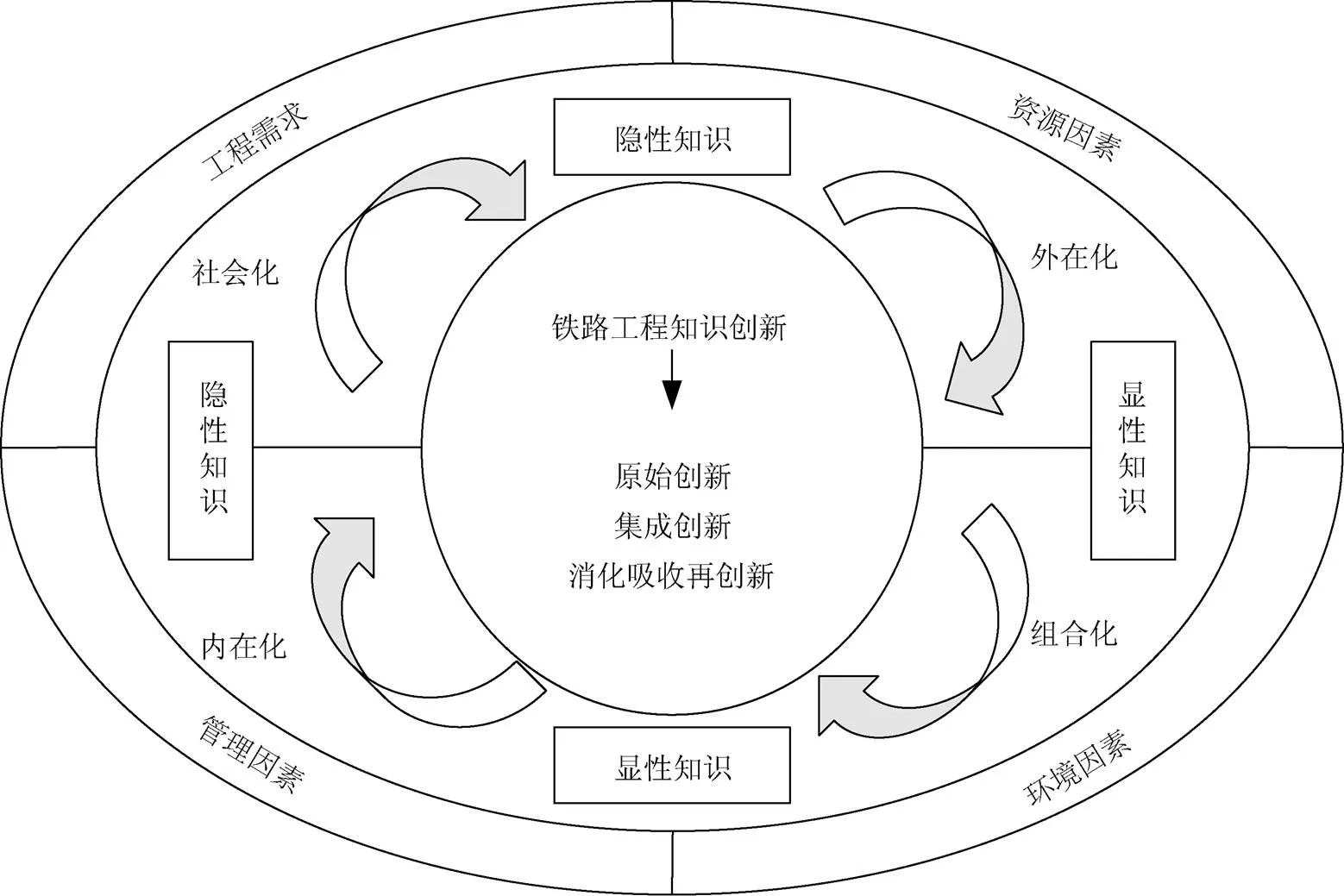

根据SECI原理、知识创新的影响因素以及铁路工程创新的模式,笔者从3个维度建立了如图2所示的铁路工程知识创新路径模型。(1)知识转化维度,包括:知识社会化、知识外在化、知识内在化及知识组合化,借助四种循环运行方式,实现了铁路工程知识的螺旋循环和转化。(2)组织环境维度,分为四个因素:工程需求、管理因素、资源因素、环境因素。(3)创新模式维度,分为三种模式:原始创新、集成创新、消化吸收再创新。

2.4.2 铁路工程知识创新路径模型系统分析

在铁路工程知识创新路径模型中,外圈构成铁路工程知识创新的环境,内圈反映实现知识创新的方式,在其综合作用下,实现了铁路工程领域的知识创新。铁路工程知识创新是一个知识分享、知识转化的动态过程,铁路工程的情境性决定了铁路工程知识创新的复杂性。对创新路径模型进行系统分析和思考,有助于进一步掌握知识创新过程,提高铁路工程知识创新效用,为行业发展提供有益借鉴。

图2 铁路工程知识创新路径模型

组织环境对促进铁路工程知识创新具有不同影响。工程需求具有引领作用,是铁路工程创新活动的动力源泉。资源具有支撑作用,知识创新资源是铁路工程知识创新的基础,为铁路工程知识创新活动的开展提供了物力和财力保障。其中人力资源、信息资源大大提高了创新效率。管理具有推动作用,知识创新管理可以进一步明确参与者的利益和风险、权责分工等,从而保障组织的有效运行。环境具有调节作用,铁路工程创新活动会受到宏观政策和市场环境的影响,良好的工程环境可以促进知识创新,加强铁路工程知识创新效用。

在组织环境的推动下,隐性知识与显性知识的动态螺旋转化实现了铁路工程知识的原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。铁路工程知识通过知识的螺旋运动,在社会化、外在化、组合化、内在化的知识转化过程中,实现隐性知识与显性知识的转移和共享。铁路工程知识创新会经历原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新发展过程。在铁路实体创新中,工程建造技术、运营维修技术等以原始创新为主;高速动车组和列车控制技术主要基于引进消化吸收再创新,同时促进原始创新;技术总方案和技术标准主要是集成创新,同时伴随原始创新和引进消化吸收再创新。原始创新是铁路工程知识创新的动力,集成创新是对现有资源的整合,引进消化吸收再创新是利用进口技术资源完成基于消化和吸收的重大创新。三种创新的一体化推进,是实现铁路工程知识创新的有效路径,也是提高行业竞争力的有效措施。

3 铁路工程知识创新路径对行业发展的启示

铁路工程创新是一个复杂的过程,任何主体都无法独自承担创新任务。相反,它应基于清晰的外部环境和内部构成,把握铁路工程发展规律,充分发挥铁路工程知识创新的价值,通过各参与方的密切配合、协同合作,共同完成铁路工程创新任务。为进一步提升铁路工程创新水平,结合铁路工程知识创新路径模型,从知识转化、组织环境、创新模式3个维度提出建议。

3.1 加强知识成果转化

铁路工程知识创新是知识共享、转化和创新的动态过程,行业发展过程中要注重知识成果的转化和分享问题。目前铁路行业一直存在着知识成果向现实生产力转化不力、不顺、不畅的痼疾,知识创新成果转化效率整体偏低。一方面,铁路行业创新与转化各个环节衔接不够紧密,产学研部门相互分割,创新资源无法流动;另一方面,知识创新成果转化需要高校、企业、政府等多方主体共同参与,目前存在资源难以流通的问题。

基于铁路行业知识创新现实问题,结合知识创新路径,知识创新成果转化效率提升需从以下三方面着手。(1)加强“产学研”合作,促进科技成果转化。首先,铁路相关企业在以生产为主要目标的前提下,建立企业自有“产学研”活动推动制度,成立科研部门,形成科研及后续成果转化专业团队,加强同科研院及高校的沟通,促进企业交流合作,提升转化效率;其次,紧跟创新政策推动,根据不同铁路所处地域、不同特点,同政府、科研院紧密联系;最后,积极联系研究机构获取技术前沿资讯、税收政策等资讯,推动行业发展。(2)建立知识产权保障体系,加强铁路施工新技术研发与专利布局。首先,通过建立创新机制,凝聚培养创新人才,构建协同创新网络平台,动态管理,推动内外部创新资源的有效整合。其次,铁路相关企业和部门应重视技术创新、强化施工技术、加强知识产权发展,明确知识产权优势作用。在施工过程中运用新技术、研发新工艺、制造新产品的同时,健全知识产权管理和保护制度,完善知识产权组织体系。(3)围绕铁路工程技术难点,组织开展创新成果的沟通与学习交流,重视创新成果的孵化与推广应用,同时管理者把行业前景规划和发展战略制定作为重点,为项目个体知识共享营造良好的环境,从而提升项目知识共享水平[21]。不断促进铁路工程知识创新的交流与成果转化,有助于实现知识创造的新一轮螺旋上升。

3.2 发挥组织环境引领作用

为进一步提升铁路工程知识创新水平,结合我国铁路工程知识创新现状与经验,从工程需求、环境、资源、管理等方面着手,充分发挥组织环境的引领作用。其中,特别强调坚持铁路工程的总体规划,创建适应铁路工程知识创新的制度环境,建设铁路工程知识创新学习平台,搭建组织创新的网络环境,从而提升知识创新能力,实现铁路工程的可持续创新。

(1)创建适应铁路工程知识创新的制度环境,为铁路工程知识创新环境有序化提供保障。首先建立铁路工程协议制度,使铁路相关部门组织管理有法可依,设立道德底线,提倡高品质的行为规范。其次,建立激励反馈的管控系统,充分调动参与方积极性,实施创新者优先原则,增强创新动机和创新能力、赋予创新权力、明晰责任与利益的关系。同时制定完备的监管机制加以监督制约,从而提升技术创新能力,实现铁路工程的可持续创新。(2)建立面向铁路工程创新平台的学习型组织,营造持续提高知识的学习环境。根据不同铁路特点和环境开展技术创新,开展知识学习,向高技术进军,是持续学习的动力,也是组织创新的源泉。(3)建立铁路工程信息技术平台,提供组织创新的网络环境。积极利用互联网平台,在线技术创新和知识创新。通过组织提供的网上专家系统(专家知识库)、网络知识地图进行网上讨论。促进隐性知识显性化。在全球范围内寻找适宜对口学习的标杆铁路,通过学习消化吸收共享创新过程,提升组织的竞争力,开展对标学习,完成铁路工程隐性知识显性化的转换。

3.3 加快推进行业知识创新链形成

在信息化发展的今天,铁路工程知识创新的发展不仅取决于在内部建立信息资源网络和紧密、稳定的知识创新网络,也取决于铁路行业能否与其他主体(如客户、大学、研究机构等)建立灵活多元的知识创新链,推动铁路知识创新的重心从行业内部的个体和部门向相互关联的网络迁移。

(1)加强知识协同创新,形成知识创新链,促进和衔接原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。在内部,建立信息资源共享网络,促进组织内知识的传递、共享、创造和应用;在外部,融合多元利益主体构建实现知识开放、共享与自由流动的结构性网络,实现由以“数字化物质对象资源为核心”的资源网络向“以人为核心、更有利于知识创造和传递”的知识网络转变。(2)推进与研发中心、科研机构、大学科教基地的紧密合作,使铁路新技术能够得到充分实践和应用。同时进一步加强对外合作和交流,引进新兴技术和关键核心技术,不断消化吸收再创新,加快提升行业再创新能力。(3)立足于全球市场和行业需求,充分利用创新资源,积极融入全球创新网络,参与更深层次的国际分工。实现隐性知识在不同国家知识个体之间的共享和交流,通过有意识地为知识个体营造开放式对话的机会和场所,传递深层次的隐性知识。

4 结论

铁路工程多元化的格局对铁路工程知识创新提出了更高要求,不断总结成功经验,密切联系工程实际,掌握铁路工程知识创新的规律,对铁路行业的发展具有重要意义。本文基于铁路工程知识创新的本质和特征,在SECI模式的基础上,构建铁路工程知识创新路径模型,分析铁路工程知识创新实现过程,得到以下结论。

铁路工程知识创新是一种动态的螺旋上升的过程,在良好的组织环境下,通过隐性知识与显性知识的转化,知识的融合、集成与创新得以实现,从而构建出新的人工物。

铁路工程实体建设日益规模化和复杂化,铁路工程知识创新是知识转化、组织环境、创新模式多维度共同作用实现的。知识转化维度包括知识社会化、外在化、内在化及组合化。组织环境维度包括工程需求、管理因素、资源因素及环境因素。创新模式维度包括原始创新、消化吸收再创新、集成创新。在组织环境的推动下,通过铁路工程知识的螺旋循环与转化,完成铁路工程实体创新。

铁路工程项目创新是一个复杂的巨系统,应充分发挥铁路工程知识创新价值,通过各参与方的协同合作、密切配合,结合铁路既有知识成果,遵循铁路技术发展规律,全面推进铁路技术进步,进一步提升铁路工程实体创新水平。

[1] 薛孚, 陈红兵. 工程创新主体知识及其作用[J]. 技术经济与管理研究, 2016(1): 35-39.

[2] 沈波, 吴甜. 知识创新机制: 基于组织记忆动态过程的分析[J]. 管理评论, 2019, 31(9): 94-104.

[3] 李贺, 彭丽徽, 洪闯, 等. 内外生视角下虚拟社区用户知识创新行为激励因素研究[J]. 图书情报工作, 2019, 63(8): 45-56.

[4] 孙永福, 王孟钧, 陈辉华, 等. 青藏铁路工程方法研究[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程, 2016, 8(5): 491-501.

[5] 孙永福, 郭峰, 牛丰. 铁路工程知识论研究[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程, 2019, 11(5): 482-499.

[6] 殷瑞钰, 汪应洛, 李伯聪. 工程知识论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2019, 112-120.

[7] 迈克尔波拉尼. 个人知识[M]. 许泽民译. 贵州: 贵州人民出版社, 2000, 222-230.

[8] 王学智, 汤书昆, 谢广岭. 知识管理中知识创新的促进方式与路径——企业知识创新视角[J]. 贵州社会科学, 2017(9): 107-111.

[9] 顾舒雯, 陈磊, 王茤祥. 基于知识生产的企业双元知识创新路径[J]. 科技管理研究, 2016, 36(13): 145-149.

[10] Nonaka I, Takeuchi H. The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation[M]. New York: Oxford University Press, 1995, 98-101.

[11] Hedlund G. A model of knowledge management and the nform corporation[J]. Strategic Management Journal, 1994(spring): 73-90.

[12] Wiig K. Knowledge management foundations [M]. Arlington: Schema Press, 1994, 67-70.

[13] Earl M, Scott I. What on earth is a CKO[M]. London: London Business School/IBM Inc, 1998, 46-55.

[14] Gasson S. The management of distributed organizational knowledge[C]// Proceedings of HICSS 37th, Sprague: IEEE Computer Society, 2004, 120-125.

[15] 张东, 王惠临. 知识创新研究与现代知识理论建构[J]. 理论与探索, 2010, 33(12): 16-20.

[16] 姚哲晖, 胡汉辉. 知识创新的SECI模型之改进研究[J]. 中国软科学, 2007(9): 118-124.

[17] 孙永福, 张国安. 铁路工程项目技术创新动力机制研究[J]. 铁道学报. 2012, 34(4): 76-81.

[18] 曾磊, 张进, 陈城, 等. 重大建设工程技术与管理协同创新关键影响因素研究[J]. 科技进步与对策, 2016, 33(16): 7-11.

[19] 卢春房, 张军. 高速铁路技术创新与工程建设管理[J]. 中国安全生产, 2018, 13(4): 8-10.

[20] 白春礼. 加强基础研究强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新[J]. 中国科技奖励, 2016(1): 6-8.

[21] 郭峰, 袁瑞佳, 钱应苗. 重大建设项目知识共享行为激励模型及仿真研究[J]. 铁道科学与工程学报, 2019, 16(4): 1105-1112.

Research on Railway Engineering Knowledge Innovation Path based on SECI Model

(1. College of Civil Engineering, Central South University, Changsha 410083, China;2. China Railway, Beijing 100844, China)

Knowledge innovation is important in building the core competitiveness of the railway industry. Large-scale railway construction requires further understanding and research on the path of knowledge innovation. From the connotation of railway engineering knowledge, the railway engineering knowledge innovation path model is established based on the nature and characteristics of railway engineering knowledge innovation and the SECI model, from three dimensions: knowledge transformation, organizational environment, and innovation model. The railway engineering knowledge innovation path model is established and based on three dimensions: knowledge transformation, organizational environment and innovation mode. These reveal the realization process of railway engineering knowledge innovation, further consider the inspiration of the knowledge innovation path model in the railway industry, and provide a useful theoretical reference for the development of railway engineering.

railway engineering; knowledge innovation; SECI model; path model

2020–02–05;

2020–04–02

中国工程院咨询研究项目“工程知识论”(2018-XY-42)

郭 峰(1965–),男,博士,教授、博士生导师,主要研究方向:工程哲学、项目(群)管理、企业管理。E-mail:gf8785@126.com(通讯作者)

牛 丰(1978–),男,高级工程师,主要研究方向:工程管理。

陈 莉(1997–),女,硕士研究生(在读),主要研究方向:工程项目管理,工程知识论。E-mail: chen006li@163

N03;U2

A

1674-4969(2020)06-0581-09

10.3724/SP.J.1224.2020.00581