国际大规模增量住房的建设与实践

王江 WANG Jiang 李小蛟 LI Xiaojiao 杨阳 YANG Yang 赵继龙 ZHAO Jilong

住房是人类“衣、食、住、行”四大需求的基本载体之一,在全球建成环境中占据一半以上的分量。不管是发达国家还是发展中国家,为所有人提供可持续的经济适用住房仍然是最为紧迫、复杂并存在激烈竞争关系的社会任务。然而,城市移民的显著增长和住房供给的严重不足成为城镇化快速发展的最大掣肘。这一现象集中发生在发展中国家城镇化水平较高的城市中,以非正规性城市居民点的形式存在,它们在生活水平、自然资源和建成环境等方面的发展极不平衡,其住房不受监管、基础设施匮乏、人口日益拥挤、社会弊病严重。为了改善并引导其向正规化和可持续发展,政府等公共部门主要采用了两种干预措施:一种是提升式改造,另一种是推倒式重建。前者通过提供一系列的专业指导和小规模的示范改造,引导家庭自下而上开展住房的自助建设,逐渐改善既有的居住环境;后者通常会设立一些自上而下的大规模经济适用住房计划和项目,在划定区域内以拆迁的方式开发大批量的住房单元。目前,在一些国家的住房建设与实践中,出现了两种干预措施相互融合、共同发展的趋势,其根本目的是为低收入群体建立一套能兼顾可持续发展和大规模建造的住房供给模式。

一、增量住房的相关概念

1.可持续住房

国际上关于近现代住房的研究,大都围绕着联合国举办的三次住房和城市可持续发展大会(以下简称“人居一”“人居二”“人居三”)而展开。1976 年,《温哥华人类住区宣言》在“人居一”上通过,首次提出“可持续住房”的理念。随后,该理念不断发展,逐渐成为全球共识,特别是推动了1987 年世界环境与发展委员会上“可持续发展”概念的提出。1996年,联合国在伊斯坦布尔举办的“人居二”通过了 《人居议程》,深入探讨了“面向世界城市化进程的人类住区可持续建设”。2016 年,在厄瓜多尔基多举办的“人居三”通过了 《新城市议程》,进一步拓展了国际可持续住房战略推行的广度与深度:一是目标从“全人类享有的住房”逐步转为“全人类可持续的城市和住房”;二是首次在全球范围内提出应对快速城镇化的解决方案;三是确立以住房和住户需求作为城市可持续发展的战略方针;四是从对环境质量的关注,转向人类聚居与社会正义、经济发展等领域的融合。获得具有安全性、保障性、无障碍和可支付的经济适用住房是人类的基本权利[1],这一命题已经得到世界上绝大多数国家的共识,并不断落实在住房政策和住房计划上。在全球发展中国家里,我国自1960 年以来人均GDP 增速明显高于城镇化发展速度,这为促进住房等服务设施建设提供了良好条件;而其他一部分发展中国家则相反,他们的基本建设面临着巨大挑战[2]。

2.大规模住房

大规模住房(Mass Housing)是规模经济的产物,其产生与实践最早发生于一战与二战之间。二战后,为了应对欧洲城市的大量重建和美国老兵的回乡安置,并解决人口快速增长和城镇化的共同需求,催生了大量统一且稳定的住房开发任务。它通常按照现行的融资条例,以较低的成本为无力购买土地和承担建造的中低收入家庭提供体面的住宅[3]。经过近百年的产业运作,这种方式已经成为全球最通用的经济适用住房供给模式。大规模住房主要分为4 种类型,包括:苏联主导的计划经济住房,发达国家主导的民主福利住房,资本市场主导的自有商品住房以及发展中国家推行的渐进增量住房(Progressive Incremental Housing)。其中,前三种属于刚性建成环境的组成部分,用户从第一天入住即可获得住房的全部服务功能,其支付性一般通过抵押贷款及分期摊销的方式实现;而后一种属于弹性建成环境的组成部分,用户可获得最基本的住房属性,根据家庭的融资能力和需求偏好等对住房逐渐升级建设,直到未来的某一天才能获得住房提供的所有服务。渐进增量住房是发展中国家的城市由非正规性居住形态向现代城市形态转型的关键[4],而且能够在一定程度上兼顾住房的经济性和公平性。

3.增量住房

增量住房是由联合国人居署组织地方政府、银行机构和建筑专家等为发展中国家量身定制的,为了集中解决中低收入群体的基本居住问题而提出一种可持续的大规模住房供给模式。它最早用于非正规性居民点的“推倒式重建”,由查尔斯·柯里亚(Charles Correa)在1973 年印度孟买的棚户区项目(Squatter Housing in Mumbai)中提出并付诸实践[5],以初始的核心住房(Core Housing)为基础,基于家庭需求,“通过渐进性递增建设的方式,逐步改造达到高密度”[6]。索非亚·奥内拉斯·内维斯(Sofia Ornelas Neves)和米格尔·阿马多(Miguel Amado)认为增量住房是一种策略手段,其操作规则包括模块聚合、边界延展和内部切分等[7]。美国麻省理工学院SIGUS(Special Interest Group in Urban Settl- ement)项目负责人莱因哈德·戈瑟特(Reinhard Goether)则认为,增量住房不是一种产品,而是一个循序渐进的过程,可称之为起步住房(Starter House)、升级住房(Phased-development House)、 自 助 住房(Owner-driven House)等[8]。这些概念很好地呼应了英国建筑师约翰·特纳(John F.C.Turner)于1972 年提出的论断,即“作为动词的住房”(Housing as a verb)而非“作为名词的住房”。他认为自上而下建造的大规模经济适用住房模式,容易使低收入群体进一步陷入孤立,距离经济机会更远,会引发持续性贫困;而自下而上自助建造的增量住房模式则最能符合人们的需要和偏好,且更靠近经济机会。此外,国外学者如阿摩斯·拉普卜特(Amos Ropoport)、哈桑·法赛(Hassan Fathy)、巴克里希纳·多西(Balkrishna Doshi)等对增量住房的建设实践也作过进一步的总结与完善[9]。

增量住房的特征包括三个方面:一是公平性,因这类住房不再是一种需要一次性大量投资的商品,中低收入家庭无需预支大量的初始建设成本即可拥有基本的生活空间[10];二是适应性,住房应具有适应家庭成员数量变化的能力和适应生活方式变化的能力,以及适应不同宅基地和城市环境的能力[11];三是阶段性,增量开发和建设过程与成本投入预算紧密相关,应采用“分阶段计量”(Phasing the Cost)而非“最低标准控制”(Lowering the Cost)[12]。莱茵哈德·戈瑟特指出大多数城市的住房增量建设都离不开增加住房供给数量与提高住房质量的两个阶段,只要时间允许再附加部分约束条件,低收入群体的增量住房均有可能实现“绅士化”[13](Gentrification)并转变为高质量的中等收入住房。

二、增量住房的发展概况

近年来,增量住房已经成为改善非正规性人居环境的技术措施和实施策略,通过建立用于土地开发的建造规则、提供用于启动的核心住宅、制定基于家庭多元需求和经济承担能力的配套政策和方案等,实现低收入群体的可持续居住[14]。根据全球增量住房网络联盟的资料统计,截至2010 年,已在网络上注册的增量住房共计23 处,主要分布在非洲、中东、南美和亚洲等发展中国家的非正规性居民点中;其规模总量占这些发展中国家城市住宅建筑总量的50%~90%[15]。当前,国际上越来越多的发展中国家认识到增量住房建设经验的推广价值,逐步将其纳入国家住房政策的编制范围,例如2003 年《智利基本要素》[16]、2008 年《印度增量住房战略》[17]等,均是在尊重现有的住房政策下,为满足家庭需求而提出一种住房建设法规。这一制度被认为是一种“新的生活方式”,代表一种高效率、可持续的环境特征[18],是一种朝着理想目标不断演进的新型动态居住模式。

三、影响增量住房建设的主要因素

影响增量住房建设的主要因素包括自然、建造、家庭、设施、金融等因素。在自然气候方面,首先,增量住房应具有遮风避雨的基本功能,一般将是否建成钢筋混凝土屋面作为判断临时建筑与永久建筑的关键因素;其次,增量住房还应具有适应气候变化并抵抗自然灾害的能力,因为它们多数位于陡峭山地和洪泛区域,极易受到暴风和洪水的侵袭,而且常用的低质建筑材料更难以承受地震、火灾的影响[19]。在建造水平方面,增量住房要实现大规模生产,建筑工业化的生产模式不一定适用,因为这种模式很难将成本降到最低;从历史经验看,建筑师总是力争建造质量更好、预算更高的住宅,而经济学家则主张建造成本最低的住宅,因生产一般由后者主导,所以设计成果与实际需求的匹配度不高,建造质量的偏差也较大[20]。在家庭适应方面,用户需求是会随家庭生命周期阶段不同而变化的,人口统计学者奥尔登·斯皮尔(Alden Speare)将家庭成员结构变化作为影响住房需求变化的直接原因,并以此来划分家庭生命周期的不同阶段[21];社会学家罗兰(Rowland D T)总结了与住房需求密切相关的10 个家庭生命周期节点;莫里斯(Morris E W)和温特(Winter M)归纳了影响家庭住房适应性调整的5 个主要因素——住房空间、居住期限、建造类型、居住质量和邻里区位[22]。因此,增量住房建设既需要紧密匹配不同阶段的居住需求,还要给予住宅本体良好的可持续性,以适应家庭居住模式的不断变迁[23]。在基础服务设施方面,适宜的规划结构和初始的基础设施及服务设施能够促进增量住区保持整体协调、低环境影响和潜在的价值增长空间。在金融服务方面,需要市场为低收入群体提供一些合法可行的贷款模式,因为这些群体大多没有稳定的就业机会,无法提供有效的抵押和担保,难以从正规金融机构获得传统意义上的最低限度贷款。目前,国际上普遍采纳了孟加拉国乡村银行(Grameen Bank)的小额金融(Microfinance)模式,即为贫困家庭提供1~5 年的低息贷款而帮助其自力更生。这种小额信贷既是一种金融服务的创新,又是一种扶贫的重要方式,被认为是实现增量住房建设的最有效措施之一[24],联合国更是将2005 年指定为国际小额信贷年(International Year of Microcredit)。

四、增量住房的类型比较

按照系统工程学的逻辑组织理论,空间组织具有自组织和他组织的双重属 性[25],增量住房也因此可划分为“自组织增量住房”和“他组织增量住房”。前者是指在没有明确外力约束下,因家庭主观倾向性产生的一种未经引导的自发建造住房,其空间生成过程是自下而上的,表现出一定的自助性和偶然性,绝大多数的非正规性居民点即属于这种;后者也被称为“管制式增量(Managed Expansion)住房”,是指由政府或机构主导的,试图将城市的非正规居民点纳入正规性经济体系的增量建设模式,其空间生成过程是自上而下的,表现出一定的组织性和计划性。

1.自组织增量住房

这一类型的案例主要分布在南亚、非洲等国家,例如印度尼西亚的甘榜(Kampung)。甘榜在福特(Ford Larry)为印尼政府制定的城市模型中分为:“内城甘榜”——属于殖民时期自发形成的城中村,区位临近城市中心,就业机会多,但密度较高,环境条件较差(图1~图3);“外城甘榜”——多位于高档住区和商业中心之间,密度适宜;“乡村甘榜”——属于城郊村的一种,以务农为主,密度较低,基本上没有基础服务设施;“非法甘榜”——分散于整个城区,特别是铁路、运河沿线等城市公共空间,环境条件较差,缺乏基础服务设施,也没有合法的土地使用权[26]。从形态学上,甘榜的结构属于长街类型,但街宽多为1.5m 左右;居住地块窄而长,布满了低质量的小住宅;饮用水取自易污染的浅井,雨水、污水和固废等基础处理设施均没有;因为地块空间有限,社交活动多发生在街道上。随着该国城镇化进程,乡村-城市劳动力迁移人数和中低收入群体数量倍增,这里的人口密度每年都在持续增加,人居环境持续恶化。

图1:内城甘榜总平面图

图2:内城甘榜鸟瞰图

图3:内城甘榜局部图

1960 年代,印尼政府开始对甘榜进行提升式改造,提出了“甘榜提升计划”(Kampung Improvement Programme,简称 KIP),这也是该国第一个国家公共住房计划,其实施过程主要分为3 个阶段:1969—1974 年, 对2400hm2的 甘 榜 住房进行原址改造,改善其道路、给水排水、卫厕等基础设施;1974—1976 年和1976—1977 年, 分 别 为2115hm2和900hm2的甘榜住房进行服务设施改善,增设学校、诊所、固废管理等[27]。截止到1994 年,KIP 计划覆盖了超过8.5 万hm2的甘榜住房,在2000 个地点帮助了3600万人[28]。改造后的甘榜肌理形态近似于正交网格,联通了干道、小巷、生产场所、儿童游乐场等以及周边城市空间,城市整体环境改善比较明显。然而,在2003 年世界银行发布的报告中仍然列出其若干不足之处:该计划对家庭住房的改善依然有限,未能确保土地使用的合法性,缺乏能高效推进该计划的专业负责人士,不重视组织和管理,增量住房建设与城镇化进程不融合等[29]。从城市发展的总体经验看,甘榜的成长依然滞后于时代发展并游离于现代城市管理之外,倘若人均GDP 增速接近于城市化发展速度,它们还是存在被推倒重建的可能性。

2.他组织增量住房

与南亚、非洲的增量住房不同的是,许多南美的案例从整体上都表现出很强的他组织性,虽然难以保证所有居民点都能实现水、路、电“三通”,但至少路网均是整齐划一的。产生这一区别的主要原因与建筑师特纳有密切关系,他在1950 年代从英国AA 学院毕业后,来到秘鲁利马从事社区建设,尤其是非正规居民点的重建工作,在这16 年间,相继提出了“政府介入最小化”[30]、“自由建造”[31]和“人民住房”[32]的自助住房理论。受到特纳的启发,世界银行在1976 年发起了“场地 与 服 务”(Site-and-Service)计 划[33],为发展中国家低收入群体提供网格化的合法土地、包含地基在内的基础设施、小额信贷和技术援助等,帮助他们自助建房。根据家庭融资能力,有的项目甚至还提供了最基本的核心住宅。一些专家认为地块细分也很重要,“无论建筑层数,地块面积越小意味着投入成本越低”,这种住宅密度可以实现综合效益最大化[14]。从总体上看,该计划在运营初期确实遵循了特纳的理论模型,赋予低收入者合法的土地使用权,不仅帮助政府大幅缩减住房财政开支,也帮助家庭减少了住房预算。然而,其后期发展却还是发生了一定程度的偏离。

以Pampa de Comas 社区为例,它产生于1949 年利马政府通过的两项法律:一是政府有权细分和出售“被城市化”的土地;二是没有产权的非正规性居住用地均被收回成为政府公共资产,并在空置的沙漠用地上大规模实施“场地与服务”计划。它于1957 年开始建设,起初住户要在细分好的地块上利用藤条和木柱为主要材料搭建核心住宅,之后按照自身情况建设,逐渐完善住房的功能[34](图4~图6)。虽然Comas 社区是由当地政府和银行机构主导的,但由于干预力度不够,导致社区建设出现了很多问题。首先,随着1960年代大量移民涌入,其最初建立的秩序逐渐因无序的自助建设而失控,沦落为新的“巴里亚达斯”(Barriadas,秘鲁非正规性居民点的统称)[35]。其次,计划受益人仍需负担约占其收入20%的贷款,因而该计划不能适用于所有的低收入家庭。再次,因为选址在城郊,与市中心的基础设施距离过远,导致建设和使用成本上浮和经常延期,而且通勤成本的增加也迫使很多家庭放弃该机会。因此,该社区建设难以解决公共投入成本回收的问题。

五、双重组织增量住房

通过以上两个案例的研究,本文分别剖析了自组织增量住房和他组织增量住房的优点和缺点:前者能充分尊重家庭需求,但缺少规划干预,因此自发建造的结果在一定周期内可能会更加无序,而且这类住房形成稳定风貌的时间可能会更长,基础设施与整体风貌难以取得同步发展;后者能提供初步的规划和设施,但若规划执行不力或失效,也很难实现预期目标。为了发挥两者优势,避免各自不足,需要构建具有多重匹配关系和多源开放数据的双重组织模式,促进家庭住房的改善需求与住区整体的空间组织相互协调。始建于1977年的哥伦比亚波哥大的巴楚城(Ciudad Bachué)即是双重组织增量住房的典型案例,而且是世界上为数不多的大规模多层增量住房案例。

图4:Pampa de Comas总平面图

图5:Pampa de Comas鸟瞰图

图6:Pampa de Comas局部图

1.增量住房的他组织建设阶段

(1)住区结构规划

巴楚城位于距离市中心179km 的边缘地带,用地呈三角形,占地约90hm2。目前,实际户数7124 户,人口35620 人。巴楚城由ICT(Instituto de Credito Territorial)机构和建筑师帕特里西奥·桑佩尔·涅科(Patricio Samper Gnecco)负责设计[36],基地主轴线是一条南北向的景观步行街,连通北侧安·阿马里洛河(Juan Amarillo)自然保护区和南侧的BRT 停车场,轴线两侧分别布置1 条平行于主轴线的车行道;东西方向上平行布置8 条车行道,连通西侧的阿瓦洛大街(Ave. ALO)和东侧的94L大街(Ave. Transversal 94L)(图7)。在功能上,中间规划有包括商业、剧场等服务设施的大型人民广场,将增量住房的建设范围分为南、北两区,康乐区、足球场、花园和公园等开放空间散布其中。后来因为人民广场未能建成,其用地被Bochica社会住房项目占据(图8)。

(2)用地布局规划

以家庭户数为标准,用地布局可划分为由小到大的四个层级(图9):单元级由12 户组成,长90m、宽18.8m;组团级由2 个单元24 户组成;街区级由260~520户组成,用地不超过1hm2;社区级由1000~2000 户组成,一般包括4 个以上街区,四周环绕车行道[37]。单元级通过1.1m宽的步行路和不同层级的公共空间连通;大多数单元之间两两组合,围合出内向庭院,里面布置有公共楼梯和走廊等。除了后期开发的Bochica 社区按照非增量建设和封闭式管理以外,其他居住地块都按照增量的开放社区建设。服务设施是由公共和私人组织及社区成员的共同参与建设,包括汤姆学院、幼儿园、教堂、社区中心、保健中心、警察局、避难所等,沿路住宅的首层也规划有很多小型商业等。

(3)“场地与服务”建设

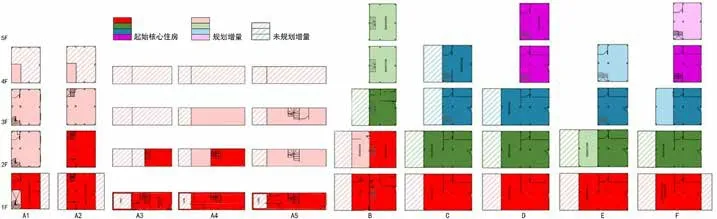

“场地与服务”计划下成功实施的案例并不多见,而巴楚城是其中为数不多的几个案例之一,主要包括基础设施建设和核心住宅建设。基础设施包括公共取水点、电力供应等;核心住宅包括10 种核心住房类型(图10、图11),其中5 种属于独门独户类型(A1—A5),另外5 种属于多户集合类型(B—F),每种类型建筑面积不超过100m2。建筑主体是一种模块化的结构,主要材料用的是混凝土预制板和轻质金属屋面;基本功能包括多功能空间、厨房和卫生间等,根据地块位置和预算情况,有些还包括后院或卧室(≤4 间)。因为受益家庭的平均规模是2 名年轻父母和3 名子女,因此核心住宅必须要经过增量建设才能满足家庭的日常生活需要。

图7:巴楚城功能分区图

图8:巴楚城结构规划图

图9:巴楚城用地布局结构图

图10:巴楚城核心住房类型分布图

图11:巴楚城增量住房平面图

图12:巴楚城增量住房剖面图

2. 增量住房的自组织建设阶段

按照他组织的干预程度,自组织增量建设可分为规划增量(Planned Expansion)和未规划增量(Unplanned Expansion)两个阶段:前者是指在建筑红线和规划限高内进行扩建,后者是指在公共开放空间、街道及相邻住宅屋面进行扩建。图12 中描述的是6 种主要核心住宅增量建设的剖面形式,包括1 种独门独户的类型和5 种集合住宅的类型。其中,红色、绿色、蓝色和紫色代表核心住宅,浅红色、浅绿色和浅蓝代表规划增量建设,斜线代表未规划增量建设。增量建设可按横向和竖向开展,其中:类型A 因为独户原因,层数一般为2~5 层,其未规划增量很少用于卧室功能;类型B 则因为复式结构,没有规划增量也能满足日常生活需要;类型C 和D中没有规划增量建设;对于户均5.7 人的家庭,类型C、D、E、F 必须要经过增量建设,层数一般为5 层,而且政府鼓励其开展未规划增量建设。此外,由于当时规划的街道断面尺度过宽、公共空间尺度过大,当地政府也允许未规划增量“侵占”公共空间的行为,很多住宅首层都因此大量扩建,其功能逐渐由居住演化为商业、生产等生计空间。

住房的邻里区位决定了其增量建设的幅度。对独户住宅而言,临近阿瓦洛大街的类型A 住宅是巴楚城升值潜力最大的房产,因为他们能够显著扩大自己住宅的面积;而对集合住宅而言,首层和顶层的价值也较高,因为首层可以向庭院水平扩建,顶层可以竖向扩建,而中间层则由于处于“三明治”位置,需要依靠协商和合作才能完成水平扩建。增量建设的主要动机也有所不同,类型A 多是为了改善居住的舒适性,而其他类型则是为了容纳更多的家庭成员、创办小型企业或者出租使用。

从街道美学的角度,未规划增量在横向建设时会削弱社区的步行通达性,竖向建设则会遮挡光线,并对建筑结构产生严重隐患,这种空间秩序的失控同时会影响相邻地块的房产价值。为此,1999 年当地政府决定对未规划增量进行提升式改造,制定了与公共空间保护、监督、管理和改造等相关的政策、规划和地区法案,并成立公共空间保护管理部(the Administrative Department for the Defense of Public Space),监管巴楚城的未规划增量建设。2008 年,政府推行“激活波哥大:让生活更美好”的发展计划和社区自治管理制度,结合社区居民意愿全面整治巴楚城的未规划增量,特别是疏通和美化公共街道空间。该计划的目标是恢复23.86hm2的公共空间,并保障一部分未规划增量的合法化。因此,越来越多的家庭愿意配合整治,且越来越意识到环境改善对于提升家庭房产价值的重要性。如今,巴楚城在40 年间逐渐演化成为一个朝气蓬勃、自给自足、治安良好、适宜步行、中低密度的新型移民 城市。

六、讨论与结论

2016 年国际建筑双年展聚焦于全球具有创新性的低成本经济适用住房,使越来越多的人开始认识到这种建筑类型是促进社会、环境和新兴经济体发展的一种适宜性策略。双重组织驱动的大规模增量住房即属于其中之一,其建设和实践经验对全球近20 亿低收入群体继续提升居住质量具有重要参考价值。图13 中定性比较了自组织增量住房、他组织增量住房和双重组织增量住房的建设演化过程,旨在说明双重组织增量住房在规划控制、居住环境、服务设施、人口密度、住房质量、人口适应和可支付性等方面均具有较小的波动幅度,这种住房系统因而具有稳定可控和弹性适应的双重优势。

从公共部门的角度,稳定可控是开展建设的前提,主要体现在以下六个方面:①增量住房有可能是目前唯一能兼顾公共部门和个体家庭经济承担能力的一种住房供给模式,有助于解决住房建设所引发的财政赤字影响[38];②大规模增量住房并不意味着从一开始就要进行大规模建设,它可以结合公共部门的财政预算以及家庭融资能力,在具有包容性和灵活性的网络结构和演化系统中开展建设,生成具有不同特征与属性的“亚社区”,以保证在未来应对实际需求时能够作出适应调整;③增量住房能够给低收入群体提供基本的基础设施、带有核心住房的宅基地以及免费的技术指导,这能够最大程度地尊重他们居住的基本权利,实现从“基本可居”到“持续可居”[39];④社区人口密度是由城市的经济和环境情况,特别是城镇化土地价格的振幅决定的,过低或过高的人口密度均容易引发安全性等社会问题,因此更应从公共部门层面倡导可持续社区建设,逐渐推进城市紧凑、致密化发展;⑤小型社区中心等服务设施的良好通达性对于组织经济活动和公共集会以及促进公众多维度参与社区治理等过程具有重要作用;⑥无论是否选择增量建设模式,绝大多数的大规模住房项目均要经过周密的规划过程并保证有持续跟进的改善服务措施,因此动态规划是面对多种阶段的不同需求时寻求最优解的一种有效方法。从个体家庭的角度,弹性适应是建设实践的效果,主要体现在以下三个方面:①家庭生命周期中存在着两个会对住房进行全面升级的时间节点,即新址新建或原址重建和入住后的第一个十年与第二个十年期间,住宅本体能否具有增量建设的弹性并能适应家庭需求调整,这是评价用户满意度的关键;②家庭融资能力和其自力更生能力是家庭选择住房类型的首要因素,也是影响增量建设效果的关键因素;③家庭自助建设的技能和经验也是必不可少的。

增量住房作为一种兼顾新建和更新的住房建设模式,已经积累了一定的实践经验并构建出相对完善的理论体系,能够为我国当前城乡住房建设提供反思、参考及借鉴。进入城镇化发展的新阶段以后,城镇建设的主要任务从大规模扩张建设转型为局部更新提升,通过由政府与开发商主导的旧城区改造和由政府与国企主导的棚户区改造,消除了绝大多数的非正规性居民点。这些城镇更新模式确实能在短期内改造城镇危旧住房,满足困难家庭的基本居住,然而,从组织模式上,它们仍属于他组织的建设行为,其暴露出的问题与刚性建成环境的缺点是一致的,部分城市甚至出现了“以棚改为主的货币补偿和拆迁安置在一定程度上刺激了房价上涨”的路径依赖现象。在“棚改计划减半”的背景下,国家又提出“加快改造城镇老旧小区”的城镇更新要求。为此,亟须创建一种非正规空间“正规化”的规划管理机制,通过双重组织的增量住房策略并协同管理者和使用者的权益,解决家庭内在的住房改善性需求无从表达的现实问题,进而全面提升城镇居民的居住环境,共享发展成果。国际增量住房的开发经验对我国城市住房的意义,更多地表现在对城镇化进程的反思并为之提供发展理论工具,而对我国乡村住房却有着更为显著的意义。自2000年起,我国开始实施“乡村空间重构”发展战略,通过有效的规划调控,在优先推进城镇化的前提下,合理规划乡村聚落,推进乡村人口适度集中居住;在此基础上,需要合理配置乡村基础设施,提高乡村人居环境质量,形成有利于城乡融合的空间结构。各级地方政府和开发企业在落实战略时,通常会模仿城市住房的建设模式,依循从平房到楼房的开发规律:“原址嵌入、独门独院、水平式”建设的自组织增量住房,被“新址新建、紧凑开发、片段式”建设的他组织刚性住房供给模式取代。在设计、施工和使用的过程中,乡村住房同城市住房一样也被视为“机器”[40],通过标准化和模块化的“复制”表达和高效建造,其类型与式样能够实现较高的一致性,与环境契合度高,进而能够快速形成整齐划一的住区风貌和相对完善的基础设施。其不足之处,在实际建设过程中也逐渐暴露出来:①住宅和基础设施等建造成本的提高,使大部分低收入群体难以负担,而且他们只能被动地接受“专家”认为是合适的住宅设计;②供应方提供的建设模式粗放、工业化程度不高;③建筑师采用的传统“蓝图式”方法难以在有限的设计周期内兼顾大规模住房的布局规划和用户的居住需求,更无法提供具有预定义、阶段性、分层级和多样化的设计结果。而且,原本具有动态性、可持续性和自发增量建造特征的传统乡村空间表现出明显的城市化和同质化倾向。基于此,引导我国乡村建设向双重组织增量住房的模式发展,建立弹性增量的住房管理体系以及面向操作层面的他组织与自组织规则,并在时间维度上探索具有更多可能性的发展情景,以实现对各种变化的适应,提高设计的合理性,延长住房建筑的寿命[41],对管理者和设计者而言均将是有益的尝试。

图13:不同组织模式的大规模增量住房比较分析

注释

[1] John Beardsley. A Billion Slum Dwellers and Counting[EB/OL]. Harvard Design Magazine,2007. http://www. harvarddesignmagazine.org/issues/27/a-billion-slum-dwellers-and-counting.

[2] Jessie M. Hohmann. The Right to Housing:Law,Concepts,Possibilities-Introduction[D]. University of Oxford,2013.

[3] Michael Spence,Patricia Clarke Annez,Robert M. Buckley. Urbanization and Growth[M]. Washington DC:World Bank Publications,2008.

[4] Eziyi O. Ibem,O.O Amole. Evaluation of Public Housing Programmes in Nigeria:A Theoretical and Conceptual Approach[J]. The Built & Human Environment Review,2011,(3):88-117.

[5] 王沐塔,孙浩,殷成志.集成住房发展项目对埃塞俄比亚城市减贫的影响:以亚的斯亚贝巴为例[J].国际城市规划,2018,35(5):79-85.

[6] Correa C.Housing and Urbanisation[M].Mumba:Urban Design Research Institute,1999.

[7] 关成贺,拉胡尔·梅赫罗特拉.关于城市设计能否帮助高密度城市提供可负担住宅的探究——印度孟买的三种空间策略范式[J].城市设计,2018,(2):32-43.

[8] Sofia Ornelas Neves,Miguel Amado. Incremental Housing as a Method to the Sustainable Habitat[A]// Proceedings:30th International PLEA Conference. Ahmedabad,India:CEPT University Press,2014:1-8.

[9] 王江,郭道夷,赵继龙. 双重组织驱动的住区开放设计模式研究——以印度阿兰若住区为例[J]. 城市发展研究,2018,25(9):117-132.

[10] Diane Archer,Somsook Boonyabancha. Seeing a Disaster as an Opportunity-Harnessing the Energy of Disaster Survivors for Change[J]. Environment and Urbanization,2011,23(2):351-364.

[11] Neves S O. Redesenhar e requalificar o lugar informal-Do Bairro à Cidade[D]. Universidade de Lisboa,2013.

[12] Goethert R. Incremental Housing[J]. Monday Developments,2010(9):23-25.

[13] Abdel-Kader,N. and Ettouney,S. Incremental Housing Development 2010:Lowering the Cost,L ow ering-not the St andards:A Conce ptual Framework[A]// Paper Presented at the World Congress on Housing. Spain:Santander Spain,2010(10):26-29.

[14] UN World Urban Forum. Join the Global Network University Consortium[EB/OL]. [2010-03-22]. http://web.mit.edu/incrementalhousing/joinConsortium/.

[15] Bruce Ferguson,Peer Smets. Finance for Incremental Housing; Current Status and Prospects for Expansion[J]. Habitat International,2010,34(3):288-298.

[16] E. E. Pandelaki,Y. Shiozaki. The Core House and Its Implementation in Indonesian:Past,Present,Future[J]. International Journal for Housing Science and its Applications,2010,34(4):233-248.

[17] Canotilho. Habit:Arquitectura e a Problemática da Habitação[D]. Coimbra Darq,2008.

[18] Nezar Alsayyed. Urban Informality as a “New” Way of Life[M]. New York:Lexington Books,2004.

[19] Sheridan Bartlett,Roger Hart,David Satterthwaite,Ximena de la Barra,Alfredo Missair. Cities for Children:Children’s Rights,Poverty and Urban Management[M].London:Routledge,1999.

[20] Laura Sara Wainer,Billy Ndengeingoma,Sally Murray. Incremental Housing,and Other Design Principles for Low-Cost Housing[EB/OL]. Rwanda:The IGC; RCHI MIT,2016-09. https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2016/11/Wainer-et-al-2016-final-report.pdf.

[21] A Speare. Home Ownership,Life Cycle Stage,and Residential Mobility[J]. Demography,1970,7(4):449-458.

[22] Morris E W,Winter M. A Theory of Family Housing Adjustment[J]. Journal of Marriage and the Family,1975:79-88.

[23] M. Noguchi,C. Hernández. A “Mass Custom Design” Approach to Upgrading Traditional Housing Development in Mexico[J]. Journal of Habitat International,2005,29(2):325-336.

[24] F. Tariq. Facilitating Community Development with Housing Microfinance:Appraising Housing Solutions for Pakistan after Disasters[A]// WIT Transactions on Ecology and the Environment. Britain:Wit Press,2011:645-655.

[25] Patrick Wakely,Elizabeth Riley. Cities Without Slums:the Case for Incremental Housing[J]. Cities Alliance Policy Research and Working Papers,2011(1):1-55.

[26] Ford,L. A Model of the Indonesian City Structure[J]. Geographical Review,1993,83(2):374-396.

[27] Devisari Tunas,Andrea Peresthu. The Selfhelp Housing in Indonesia:the Only Option for the Poor?[J]. Habitat International,2010(34):315-322.

[28] UNCHS. Global Report on Human Settlements 1994[M]. Nairobi:UNCHS/Habitat,1994.

[29] Shalizi,Zmarak. Sustainable Development in a Dynamic World:Transforming Institutions,Growth,and Quality of Life[M]. Washington DC:World Bank,2003.

[30] Turner J. F. C. Minimal Government-aided Settlements[J]. Architectural Design,1963:379-380.

[31] Turner J. F. C. Freedom to Build,Dweller Control of the Housing Process[M]. New York:Macmillan,1972.

[32] Turner J. F. C. Housing by People:Towards Autonomy in Building Environments[M]. New York:Pantheon Books,1976.

[33] 大卫·格拉姆·肖恩,童明. 跨越类型,为城市的复杂性而设计[J].城市规划学刊,2017,(2):50-60.

[34] Turner J. F. C. Lima Barriadas To day[J]. Architectural Design,1963(8):375-376.

[35] Bill Chambers. The Barriadas of Lima:Slums of Hope or Despair? Problems or Solutions?[J]. Geographical Association,2005(3):200-224.

[36] Diana Angélica Moya Tellez. Plan de Mejoramiento Urbano Para El BARRIO BACHUÉ-BOGOTÁ[D].Universidad piloto de Colombia,2014.

[37] Eliana Silva. Incremental Housing Project in BOGOTÁ,Colombia:the Case Study of “CIUDAD BACHUÉ ”[EB/OL]. [2016-02-01]. http://web.mit.edu/incrementalhousing/articlesPhotographs/pdfs/CiudadB.pdf.

[38] Nohn M,Goethert R. Growing up! the Search for High-density Multi-story Incremental Housing[D].Darmstadt Germany,2017.

[39] 黄一如,贺永,王鹏.从“基本可居”到“持续可居”——以居住意愿为核心的保障性住宅设计策略[J].建筑师,2010(4):41-47.

[40] Le Corbusier. Toward an Architecture[M]. Los Angeles:Getty Research Institute,2007.

[41] 王江,臧金源,赵继龙.基于规则的城市自组织设计与开发——以荷兰阿尔梅勒市奥斯特伍德为例[J]. 现代城市研究,2019,(12):17-24.

图片来源

图1、图4、图7:作者根据 Google Earth 绘制

图2:http://blog.udn.com/Auguste08/18424017

图3、图13:作者自摄或自绘

图5:源自注释[34]

图6:https://www.municomas.gob.pe/distrito/historia

图8 ~图12:作者根据注释[37]绘制