甲骨分類史小考*

許子瀟

(吉林大學古籍研究所博士研究生)

本文所討論的“甲骨(卜辭)分類”等概念,是指依據甲骨刻辭的内容,對商代貞卜、記事時所涉及的事項進行的分類,而非依據甲骨刻辭的字形結構,書體風格和用字習慣進行的分類。簡言之即“事項分類”而非“字體分類”。過往學界對於字體分類的討論較爲充分,對於事項分類的研究則較爲薄弱。這兩種分類的目的是不同的,事項分類的目的在於對甲骨文做一個横向的劃分,而字體分類的目的是對甲骨文的時代做一個縱向的切割。

本文討論中所使用的材料,大多來自早期甲骨著録書籍以及個别甲骨學通論性著作。(1)本文所用甲骨著録書的簡稱均依照《甲骨文合集來源表》,文中不再一一標注。本文所用甲骨學通論性著作的簡稱,隨文標出。學界對甲骨分類問題一直不甚關注,(2)就我們所知,張秉權與李鍾淑對甲骨分類的學術史有過簡單的梳理。在論述中,張氏列舉了孫詒讓、羅振玉、王襄、董作賓還有郭沫若的分類意見,並認爲“胡氏類目,要算是最周祥的一種安排了”。張先生所説的“胡氏”,當指胡厚宣,但是胡氏的分類標準前後有一定變化,所以我們無法確定張先生指的是哪一種。總的來説,張先生的梳理可以方便讀者在宏觀上把握甲骨分類的發展脈絡。但是限於篇幅,張先生引用的例證太少,對於不同時期分類標準變化的原因之關注也稍顯不足。見張秉權: 《甲骨文與甲骨學》,台北: 國立編譯館1988年版,頁15。李鐘淑: 《關於甲骨文著録的内容分類》,《殷都學刊》2005年第2期。導致大部分的分類成果都是學者在進行甲骨著録的時候,依據個人偏好得出的。我們發現,這些分類意見經歷了若干次范式轉换,並且與整個甲骨學的發展相始終,有簡單梳理之必要。

一、劉鶚與早期的分類嘗試

劉鶚在1903年抱殘守缺齋石印本《鐵云藏龜》自序中有如下一段話:

劉氏所總結的四種卜問,初讀之下讓人摸不着頭腦。好在劉氏舉出了“厭問類”的《鐵》67.3和《鐵》127.1兩版例片。(3)見《合集》16881(典賓)、13926(典賓)。這兩片甲骨在1903年初版《鐵》中未附釋文,1931年蟫隱廬本《鐵》中,鮑鼎綜合各家意見做出釋文如下:

卜旬

《鐵》67.3

《鐵》127.1

上揭卜辭釋文依今天通行標準當更改爲:

……卜……旬……

《鐵》67.3

《鐵》127.1

此外,劉鶚在序中提到《鐵》25.5辭爲“庚戌卜哉問雨帝不我”。我們核對原片,發現劉氏所舉當更正爲《鐵》35.3(《合集》10165,典賓),釋文依今日標準當改爲:

庚戌争貞: 雨,帝不我……

如此一來癥結所在就十分顯豁了。劉鶚所謂的“哉問、厭問、復問、中問”實際上都是貞人名的誤讀。董作賓在1931年6月《大龜四版考釋》一文中首次提出“貞人説”,鮑鼎爲《鐵》做釋文,完成於1931年3月。也就是説,在1931年蟫隱廬版《鐵》的釋文中,“”很有可能尚不被當作貞人看待,那麽劉鶚在1903年版《鐵》中將“”誤釋爲“厭”理解爲“再問”就更加有可能了。我們知道,、争和,都是賓組卜辭中非常活躍的貞人,而劉氏所謂的“復”,乃是“韋”字之誤。(4)見孫詒讓: 《契文舉例》卷上,吉石盦叢書本1917年版,頁7—8。《鐵》中的材料,以一期爲多,二期之後逐漸減少,没有四五期甲骨。陳夢家曾推測早期甲骨著録書中所收的材料,多來自小屯村東北的劉家二十畝地一帶。見陳夢家: 《殷虚卜辭綜述》,北京: 中華書局1988年版,頁35。以我們今天的“兩系説”審視之,村北一系所出的一期材料,當包括師組、賓組等組類的甲骨。由此,《鐵》中常有賓組貞人出現,是正常的事。

另外值得一提的是,劉鶚雖然没有正確地辨認出卜辭中的貞人名,但《鐵》自序中有這樣一段推測:

以上劉氏所言的,其實都是卜旬類刻辭。儘管劉説不正確,但這樣的意識很可能啟發了董作賓,成爲其“貞人説”之濫觴。

《鐵》的編印,羅振玉出力很多,所以我們很難説這樣的分類意見全部來自劉鶚一個人。總的來説,彼時劉、羅二人對於卜辭内容的分類,是嘗試性的、模糊的,也是錯誤的。因平日諸事纏身又在接觸甲骨不久后便遭構陷而流放,劉氏對於甲骨的認識談不上多麽深入。(5)劉鶚其人極博雅,於詩詞、音律、文學、書法、收藏、工程等領域無一不精。近年中西書局新刊布劉氏壬寅(1902)、乙巳(1905)、戊申(1908)三年的日記手稿。這段時間,尤其1902年是劉氏治甲骨的關鍵年份。從日記來看,劉氏每日世俗事物繁忙,常輾轉於各地經營實業,雖對甲骨有濃厚的興趣,但提到他具體的研究工作則寥寥無幾,多數只在購買後於閒暇時摩挲把玩。見壬寅9月13日、10月20日、11月5日。劉鶚(著)、劉德隆(編): 《抱殘守缺齋日記》,上海: 中西書局2018年版。《鐵》印行之時,甲骨學尚處繈褓之中,尚未走出少數達官顯貴的交際圈,《鐵》自序中的論述所能憑據的,不過是爲數不多的早期甲骨愛好者之零星意見,其中粗疏乃至錯誤在所難免,但劉氏對於甲骨分類,確有首開先河之功。

二、羅振玉及其同時期的甲骨分類

劉鶚逝世後的一段時期里,羅振玉成爲大規模收藏、著録甲骨最重要的學者。其編著的《殷虚書契前編》(1911、1913)、《殷虚書契菁華》(1914)、《殷虚書契後編》(1916)、《殷虚書契續編》(1933)等中,著録的甲骨占到當時已公布材料的三分之一强。在這四部主要的著録中,羅氏甲骨分類的標準存在一定變化,這不僅體現了羅氏學術觀點的改易,也反映了甲骨學科的不斷發展。

下文摘自1911年《國學叢刊》石印本《前》羅氏自序:

……因略加類次,爲《殷虚書契前編》二十卷,其先後之次,則首人名,次地名、歲名、數名,又次則文之可讀者,字之可識者,而以字之未可釋及書體之特殊者爲殿焉。……

《前》除1911年石印本外,還有1913年珂羅版影印本。羅氏在1913版《前》的序言中,没有重申自己類次和分卷的標準,不過我們翻閲該書,可以大略領會到他還是遵循了1911年版的初衷進行著録。應當説,羅氏分類的方式較劉鶚是進步的,這主要得益於甲骨文字考釋水平的提升。1903年《鐵》印行后,甲骨學影響力有所擴大,在中國傳統金石學和小學的治學慣性下,有一些學者投入到文字考釋的工作上來,比較有代表性的如孫詒讓《契文舉例》(1904)、(6)有一點需要説明,孫詒讓在《契文舉例》上卷中,將卜辭分爲日月、貞卜、卜事、鬼神、卜人、官氏、方國、典禮八種,這種分類方式要比《前》更加進步。可惜《契文舉例》雖然在1904年寫定,最終出版却晚至1917年,所以我們仍以《前》爲先。《契文舉例》於1904年寫定后,孫氏曾將手稿給羅振玉、劉鶚、端方等人看過。孫氏去世多年後,《契文舉例》手稿輾轉到了王國維手中,王國維又寄給羅振玉,最終羅氏在1917年將之付印。我們之所以標明1904年,意在强調羅振玉在編寫《前》之前,就閲讀過《契文舉例》手稿,想必知曉孫氏的釋字成果。可能因羅氏認爲孫氏的《契文舉例》對於甲骨材料“未能洞悉奥隱”(見《殷虚書契考釋》羅序),故在《前》中没有采納孫氏的分類意見。《名原》(1905)及羅氏的《殷商貞卜文字考》(1910)。在這些論著中,學者們對卜辭中的干支、人名、地名、數字等進行了初步的考釋。因此,學者們已經可以辨識甲骨中一些人名、地名等要素,這也是羅氏分類的依據。

若以今人標準來看,羅氏的分類依舊是不科學的。首先,羅氏所定的六項分類,並不處在同一個層面。人名、地名、歲名與文字之可識與否,並不相關。其次,羅氏這六項分類也不具有唯一性和排他性,因爲在一條卜辭中,很有可能同時出現人名、地名、歲名等要素,這就對精準分類造成了困擾。

《後》出版後,羅氏仍致力於甲骨材料的搜集和刊布,在17年後出版了《續》(1933)。相較羅氏前期的著録,《續》中甲骨分類的體例已臻完備。雖然羅氏自己依舊没有説明,但是我們可以知道他大體上是依照了祭祀、農業、征戰、方國、出入、田獵、干支、天象、婦女、旬夕、疾病、人名、雜卜、卜旬、王事的順序。(7)劉一曼、韓江蘇: 《甲骨文書籍提要(增訂本)》,上海: 上海古籍出版社2017年版,頁14。這種分類體系源自於羅氏《殷虚書契考釋》(1915),但第一位踐行者却不是羅氏本人。在《後》至《續》的17年中,甲骨學有長足的發展,研究人數和規模都有擴大,尤其中研院史語所於1928年開始的殷墟科學發掘,更加促進了甲骨學科學化、規範化的進程。甲骨内容分類模式的初步確定,就在這一時期。

三、王襄的甲骨分類

《前》出版后,羅振玉於1915年著成《殷虚書契考釋》(下文簡稱《殷考》),在書中“卜辭第六”部分説到:(8)羅振玉: 《殷虚書契考釋三種》,北京: 中華書局2006年版,頁247。

羅氏不僅列出了八類名目,而且統計了當時所能見到的每類卜辭的數量。在這個全新的分類體系中,羅氏完全拋棄了他在《前》中的舊説,整體面貌已經接近我們今天通行的分類標準。然而,在《菁》(1914)、《鐵云藏龜之餘》(1915)、《後》(1916)等與《殷考》同時期的羅氏其他著録中,羅氏並没有實際貫徹自己這個新標準。這説明羅氏雖然在甲骨分類上有自己的新見,但没有很好地運用到實踐中去。在《後》出版之後,《戩壽堂所藏殷虚文字》(1917)與《龜甲獸骨文字》(1921)等較爲重要的甲骨著録也相繼出版。它們對於甲骨分類問題,或作模糊處理,或根本不加區分。這説明羅氏分類的標準也没有得到學界的廣泛認可。采納並發展了羅氏標準的人是王襄。1925年王襄編定《簠室殷契徵文》,標誌甲骨分類著録的成熟。王氏在自序中説:

念古物出土終有佚毁之時,因選所藏分拓若干本。類别十二,曰天象、地望、帝系、人名、歲時、干支、貞類、征伐、游田、雜事、文字,各爲一編,後附考釋。(10)瀟案,王襄自序中爲十一項,係漏書“典禮”一項之故。

王氏是第一位將甲骨内容進行科學分類著録的學者。《簠》出版之前甲骨學的進一步發展,使他可以在繼承羅氏分類體系之上對甲骨内容進行更爲細緻的区分。

在這一時期,甲骨的新材料和研究論著開始大量湧現,以王國維爲代表的一批甲骨學者迅速成長起來。與此同時,甲骨學的影響力在國際上開始發軔,以庫方二氏、明義士以及林泰輔等人爲代表的一批西方學者嶄露頭角。學科蓬勃的朝氣,使學界對甲骨内容的認識進一步深化,限於篇幅我們不詳細舉例。

羅振玉和王襄所确立的分類標準,在後續一段時期内出版的甲骨著録中得到了響應。不過,不同的學者還是依據不同材料的特點以及個人意見,對標準進行了適當調整,並不與羅、王完全一致。比如1928年董作賓的《新獲卜辭寫本》一文中就只列出了卜祭、卜告、卜、卜行止、卜田漁、卜征伐、卜年、卜雨、雜卜等九項,更貼近羅説。《寫本》中所著録的材料,是史語所1928年第一次發掘殷墟所獲的材料的一部分,共381片,數量不多,在這種情況下董氏又根據自己的認识,將王襄標準中的某幾項進行了合併和拆分,都是便宜的调整。在1931年董氏《大龜四版考釋》一文中,董氏新添了霁、瘳、夢、命、旬五項。如此,董氏認爲卜辭的貞卜事類達到了14項,這種增益的原因在於材料的擴充以及文字考釋的進步,董文中有一段平實之論:

貞卜的事類,現在所知道的不過一個概略,有許多因字不可識,文不可通而無從歸類的,正還不少。例如一個字,經了丁丁山先生的認識而我們才知道應添上“卜夢”一類。……

這段話將文字考釋對甲骨分類的影響生動道出。

羅、王二人的分類標準當然也有其弊。首先,最重要的問題在於從《鐵》到《簠》這20多年的時間里,學者們尚不具備系统的甲骨分期觀念。這些著録中的甲骨,即便按照事類進行了區分,在每一類中仍是將早晚期混作一團。我們知道,在早晚期材料中,在不同的王世里,貞卜事類的側重是有明顯變化的,早期常見的事類,晚期中可能很少。同理,晚期甲骨中也可以新添早期尚不作爲貞卜對象的事類。王襄的分類,並不能反映出甲骨材料在這個層面的變化。

其次,這一時期的文字考釋水平雖然有長足的進步,但仍存在很多未釋和錯釋的字,導致他們的分類有不盡合理的地方。舉個例子,羅振玉和董作賓都將“卜”單列爲一項。,羅振玉釋享,(11)羅振玉: 《殷虚書契考釋三種》,頁274。董作賓未釋。今天的我們知道,當釋敦,訓伐、迫。那麽,含有字的卜辭,實際上大多與征伐或水患有關,没必要單列一類。字釋享説,始自孫詒讓,(12)孫詒讓: 《契文舉例》,濟南: 齊魯書社1993年版,頁109。羅氏承之。在王國維《不敦蓋銘考釋》一文發表后,此字才被釐清。(13)王文刊入羅振玉: 《雪堂叢刻》,1915年。《殷考》中的羅序王跋,都是在甲寅年十二月寫成的,王氏《不敦蓋銘考釋》一文寫定於次年4月,(14)孫敦恒: 《王國維年譜新編》,北京: 中國文史出版社1991年版,頁50。可知羅氏在撰寫《殷考》時,尚未有王氏的釋“敦”説,羅氏如此分類,是可以理解的。

四、董作賓“五期説”與甲骨分類

上文提到有關分期的缺陷在1933年1月之後有了彌補的可能。是月,董作賓發表了在甲骨學史上具有劃時代意義的《甲骨文斷代研究例》(下文簡稱《研究例》)一文,(15)收入《慶祝蔡元培先生六十五歲論文集》,北京: 中研院1933年版。第一次進行了系統的甲骨分期工作。董氏在《研究例》中提出的分期意見,總體來説是成功的,他的“五期説”至今仍有一定生命力。使用任何史料,分期斷代都是基本的工作。學者們對甲骨時代越來越精確的劃分,持續推動着甲骨學的發展。甲骨分類問題的深入就是甲骨學發展的表現。

董氏很快將自己的分期成果運用到了甲骨分類之中。同年4月商承祚編著的《福氏所藏甲骨文字》中,附載董氏跋文一篇,這篇跋先將全書37片甲骨劃歸成了第一期、第三期和第五期材料,在每期之中,又分别附以不同的事類共九項。值得注意的是,每期中包含的類目並不相同,比如所謂的“骨臼刻辭”類,就僅見於第一期。同樣,“田游類”卜辭不見於早期。雖然《福》著録的材料很少,但不同時代的甲骨事類有差異的現象在這裏已初露端倪,這就是同時兼顧分期和分類的好處。(16)不過,《福》中甲骨的先後順序並没有按照董氏跋文所述進行排列,這是需要説明的。

另有一點值得關注,《福》中董氏所分的九類依次爲祭祀、征戰、田游、狩獵、疾病、風雨、卜旬、雜卜、骨臼刻辭。前八項的來歷,我們在上文已經討論過,而“骨臼刻辭”一項屬新見,有必要説明。實際上,董氏在這裏提到的“骨臼刻辭”用我們今天的觀點來看就是殷墟甲骨文五種記事刻辭的一種。在更早的著録中,骨臼刻辭和其他卜辭往往混而不辨,如《戩》35.4、《戩》35.6這兩版骨臼就混在一般甲骨之中。將它們從卜辭中劃出,是學界第一次區分開記事刻辭和一般卜辭,也是甲骨分類的又一次進步。董氏《帚矛説——骨臼刻辭研究》是第一篇專門研究記事刻辭的文章,(17)收入《安陽發掘報告》第四期,上海: 中研院史語所1933年版。後經郭沫若、唐蘭、胡厚宣、陳夢家、李學勤、方稚松等學者的努力,(18)以上記事刻辭研究史,參看方稚松: 《殷墟甲骨文五種記事刻辭研究》,北京: 綫裝書局2009年版,頁8—14。學界現在對記事刻辭已經有了一個比較清晰的認識。

董氏的分期斷代成果很快就得到了學界的廣泛認同,並且已經有學者嘗試將其運用到甲骨著録的工作中來。當時身在日本的郭沫若就是其中一位,在《卜辭通纂》(1933)的序和後記中有這樣兩段話表現了郭氏對董氏的欽佩之情:

……余爲此書,初有意於書後附以《卜辭斷代表》,凡編中所列,就其世代可知者,一一表出之。既得董氏來書……故兹不復論列。……

……本書彔就,已先後付印。承董氏彦堂以所作《甲骨文斷代研究例》三校稿本相示。已反復誦讀數徧,既感紉其高論,復驚佩其卓識,如是有系統之綜合研究,寔自甲骨文出土以來所未有。……

郭沫若還將董氏的成果推崇爲甲骨學史上“鑿破鴻蒙”的貢獻,這些誇贊都不算是過譽。董氏的研究確實惠及甲骨學科的每個部分。

五、胡厚宣及其同時期的甲骨分類

得益於董氏的創見,自30年代後期開始,大部分重要的甲骨著録在進行分類的同時都能兼顧分期,但在二者孰先孰後的問題上學界曾有過一些游移。分期與分類,在本質屬於兩個層面,孰先孰後並没有優劣之分。先分類后分期,可以描述具體事類在不同時期中的變化。先分期后分類,則能反映出不同時期甲骨材料對於占卜事類的側重以及事類總體的損益情況。

學界最先采用的,是先分類后分期的模式,以金祖同的《殷契遺珠》(1939)、《龜卜》(1948)爲代表。但是這種模式並没有持續太長時間。甲骨學史上,繼羅振玉之後在甲骨著録方面貢獻最大的人是胡厚宣。胡氏所著的《戰後平津新獲甲骨集》(1946)、《戰後寧滬新獲甲骨集》(1951)、《戰後南北所見甲骨録》(1951)、《戰後京津新獲甲骨集》(1954)、《甲骨續存》(1955),都采取了先分期后分類的原則。胡氏的著録,書目多,材料量大,前後體例一致而穩定,在學界産生了重大影響。自胡氏之後,甲骨著録的模式基本上確定爲先分期后分類。如許進雄的《明義士收藏甲骨文字》(1972)、《殷虚卜辭後編》(1972),嚴一萍的《鐵云藏龜新編》(1975),雷焕章的《法國所藏甲骨録》(1985)等等,都是遵循這種方法。

這一時期中,不同學者的甲骨分類,有較大差異。分類數目最少者如郭沫若的《通》(1933),有7類。又如陳夢家的《殷虚卜辭綜述》(1956,簡稱《綜述》),僅6類。分類數目最多者爲嚴一萍的《鐵新》(1976),達到了46項。郭、嚴二人的分類差異甚巨。早期分類數目較寡,緣於可見的甲骨材料尚少,很多事類尚不爲學界認識和了解。然而在胡厚宣這一代學者活躍的時期,甲骨材料本身已極大豐富,尤其在建國前殷墟15次科學發掘所獲材料公布以後,我們今天使用的主要甲骨材料基本上已經公布完成,很難説還有未見事類尚待發表。且《鐵新》雖在1975年出版,但嚴氏所使用的材料較1903年初版《鐵》並没有擴充。嚴氏將這批材料分出了46類,體現了他個人對甲骨分類的獨特認識。

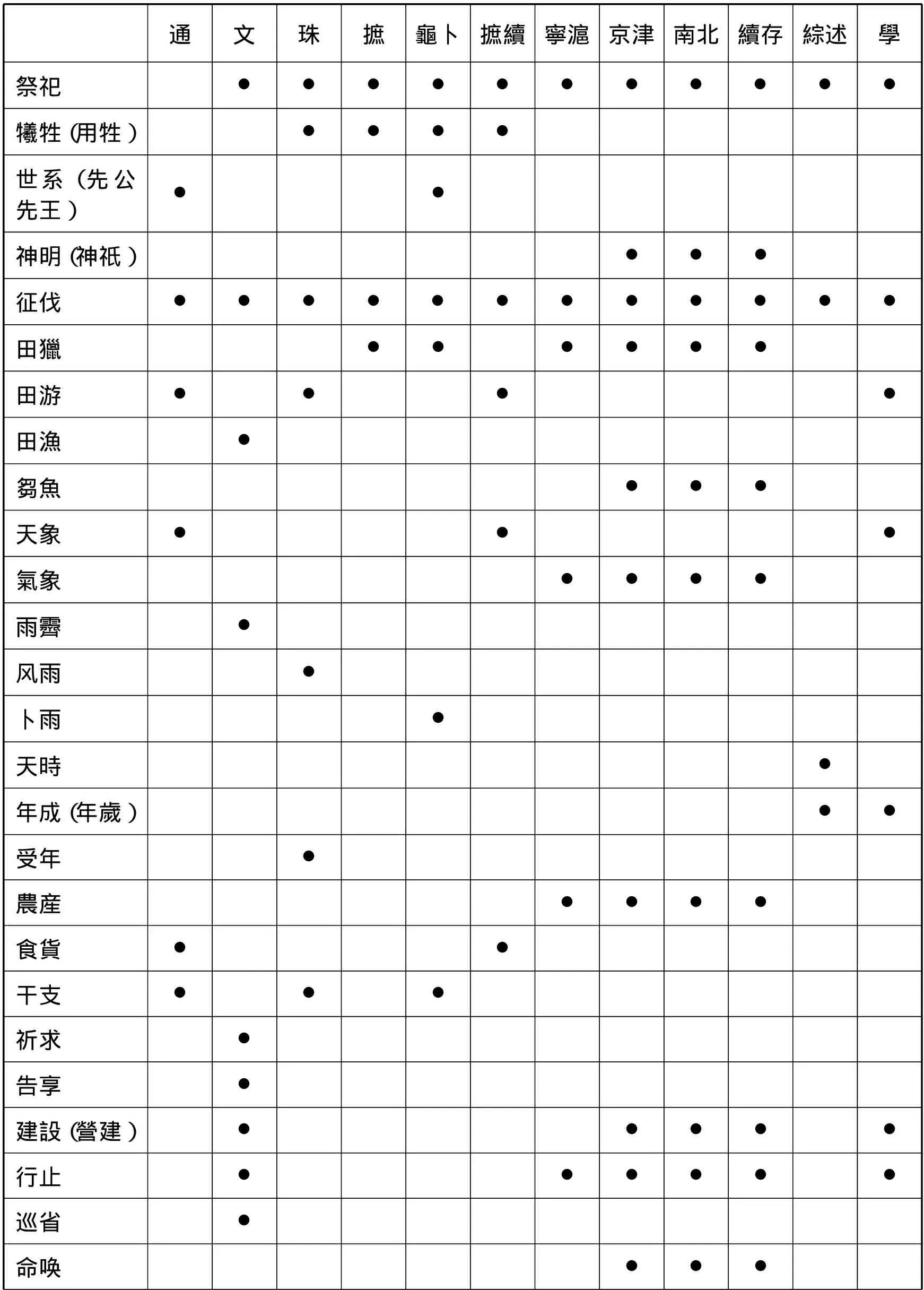

兹選取這一時期12種較有代表性的甲骨著録和綜論性論著,(19)表中論著的選擇基於兩方面的考慮。一方面,討論甲骨分類問題需要在材料數量較多,涵蓋事類較廣的著録中,才能具備宏觀上的意義。另一方面,綜論性論著的研究大多建立在全部甲骨材料的基礎上,這些論著的分類也有很强的代表性。《殷虚文字甲編》、《殷虚文字乙編》按照發掘出土的先後順序著録而不分類,不在我們討論範圍。有些著録,雖然在編排時進行了分類工作,但是編者並未説明其分類的名稱和標準,這些著録我們也不采用,如《甲骨文録》、《誠齋殷虚文字》、《天壤閣甲骨文存並考釋》等。將其中的分類列爲下表,以便直觀的表現這種差異:

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

觀察上表,我們至少可以得出以下結論:

1. 釋字已經不是甲骨分類問題的障礙。表中所列事類名稱的内涵是清楚的,這表明學界對於具體某一項事類的指涉是有明確認識的。前文提到的類似“厭問類”和“類”等條目,在這個時期已經不再出現。

2. 學界對於甲骨分類已經取得了基本共識,差别在於對具體事類的定義和拆分。在所列的12本論著中,祭祀(11次)、征伐(12次)、雜卜(9次)、田獵(6次)都是出現頻率較高的事類,它們的反復出現可以很好地説明這一現象。

3. 同一學者在不同論著中的甲骨分類意見大體穩定。同爲李亞農(旦丘)編輯的《殷契摭佚》和《殷契摭佚續編》就很相似。兩書中關於分類的一些調整,不是因爲李氏分類觀點産生了變化,而是因爲著録甲骨本身的内容有别。同樣,胡厚宣的《京津》、《南北》、《續存》中所采用的分類標準,都是承自《寧滬》,一以貫之,並且直接影響了下文將要討論的《合集》的分類體系。

4. 同一著録中的分類,有時不具有排他性。如在《珠》中將“祭祀”和“犧牲”分置,我們知道,祭祀類卜辭中常有用牲的内容,二者很容易相混。在《龜卜》中,這種情況更爲明顯。

5. 同一學者所分出的事類,並不處在同一個層面。换句話説,在分類之前,大部分學者没有預置一個前提或者大背景。這是造成事類名稱不穩定的根源。比如,在《通》中,“世系”包含了記載先公先王的卜辭,這是從商代社會關係角度出發分出來的事類(雖然這些“世系”卜辭常與祭祀類卜辭有關,但並不能就此將二者劃等號),而所謂的“征伐”、“田獵”却是從商代世俗性事務角度出發分出來的事類,若將其與“祭祀”並置尚説得過去,但它們和“世系”完全是兩個層面的事。再比如,大部分學者都分出了“旬夕”、“天象”等事類,這些事類同樣不處在同一個範疇中。分類較爲詳細的胡厚宣,實際上是將很多日常事類單列出來,那麽,將這些事類和“成語”、“來源”、“數字”、“氣象”等概念並置,也值得商榷。

6. 不同學者所采用的分類標準,其内涵的“容量”不統一。這是造成不同著録中,事類數量差異的主要原因。比如《綜述》中的“祭祀”一項,就能涵蓋其他學者的“世系”、“犧牲”、“神明”、“世系”等,其“天時”一項,又囊括了諸如“天象”、“風雨”内容。陳氏新提出的“王事”一項,幾乎可以把胡厚宣在《京津》中新劃出來的事類全部合併進去。

六、《合集》的二級分類法

從前文的介紹可知甲骨分類雖然長期以來没有受到學界的重視,却是一個棘手的問題。《合集》序中胡厚宣有這樣一段話,反映出當時學者們對於該問題的反復斟酌:

關於分類,我們討論研究,反復修改了好多次,還召開了在京的編委擴大會議,邀請一些有關的專家參加。最後從階級關係,生産發展,科學文化和其他雜纂等幾個方面著眼,分成了四大類二十二小類,編輯成書。四大類是: 1. 階級和國家;2. 社會生産;3. 科學文化;4. 其他。二十二小類是: 1. 奴隸和平民;2. 奴隸主貴族;3. 官吏;4. 軍隊、刑罰、監獄;5. 戰争;6. 方域;7. 供納;8. 農業;9. 漁獵;10. 手工業;11. 商業,交通;12. 天文,曆法;13. 氣象;14. 建築;15. 疾病;16. 生育;17. 鬼神崇拜;18. 祭祀;19. 吉凶夢幻;20. 卜法;21. 文字;22. 其他。

從胡氏這段介紹我們可以看出,《合集》出版后,甲骨分類再也不是没有理論支撑、没有統一標準的平面式研究。甲骨分類已經走向系統化、科學化和立體化。《合集》的編纂是上世紀五十年代末啟動的,經過20多年的努力,終於在1983年全部印齊。彼時爲建國初期,我國各項事業都有鮮明的時代烙印,《合集》的編纂也不例外。《合集》中的四個大類,除去“其他”一項,可以説分别對應了商代社會的政治、經濟、文化方面,這是中國特色馬克思主義理論對商代社會做出的整體概括。在這種理論背景的支撑下,四個大類既互相排斥又互爲補充,涵蓋了商代社會以及卜辭内容的方方面面。在此基礎上配合更加細緻的二級分類,無疑較之前的分類方式更加科學、合理。

行文至此,我們有必要對甲骨分類的範式轉换進行一番總結。“分類”是人類的天性,也是思維活動的基礎環節之一。就我們所知,“分類”不僅存在於甲骨學中,也存在於生物學中,並且生物學對該問題的思考最爲充分。我們可以借用生物分類學的理論來檢視甲骨分類的發展史。自亞里士多德至今,人類對於生物該怎樣分類的問題有過漫長的摸索,從宏觀上講,可以説是一部“自下而上的經驗分組方法戰勝自上而下的邏輯分割方法”的歷史。(20)有關生物分類學的總結,可參看羅伯特·貝格利: 《羅越與中國青銅器研究-藝術史中的風格與分類》,杭州: 浙江大學出版社2019年版,頁14—19。本段及下一段的討論,均在貝氏論述基礎上展開。我們認爲,“自下而上”的分類法最終在生物學界取得勝利的原因之一,在於物種的“不可窮盡性”。即人們對生物進行分類之前,並不清楚自然界究竟有多少生物,新物種發現后完全有可能與既有的分類體系不相容,進而導致之前的分類工作前功盡棄。因此,人們必須要考虑“自然分群”等因素,依照物種之間的相似性,運用經驗進行自下而上的分類。這種方法是科學的,也是保守的。

甲骨分類則有所不同。在早期,甲骨學者們使用的是經驗分組,即在閲讀材料的過程中,將事類相似的骨片揀出合併而成“類”。使用這種方法劃分出來的甲骨種類是平面的,類别之間也容易有内涵上的混淆。《合集》中使用的二級分類法,是邏輯分割和經驗分組的結合。甲骨材料與生物材料不同,我們在分類之前,是可以對材料有一個總體的感性把握,並且明確其具體數量的,有新材料“攪局”的可能性很小。(21)這種把握需要在甲骨學發展到一定程度之後才能實現。甲骨材料雖多至十餘萬片,但隨着材料的陸續公布,大量内容相似的甲骨刻辭反復出現,新見的事類已經越來越少。《合集》編纂時,幾乎可以説已經没有未見事類,因此這種整體的把握是完全可能的。《合集》中的22小類,承襲自早期的經驗分組但有一定區别,即類目更加詳細、涵義更加明確。如此,不同類目之間相混的可能性就大大降低。《合集》中的4大類,則是依宏觀理論做出的邏輯分割。最後,將22小類分配到已有的4大類中,這種周密的安排更加符合甲骨材料的特性。甲骨分類方法與生物分類方法雖然有所差别,但二者都依據各自的學科特徵選擇了適合自己的理論。

附帶一提胡厚宣主張的“二級分類法”之理論來源。觀察上表可知,二級分類法中每個小類的命名,大體脱胎於胡氏的早期著録。但這個方法本身來自陳夢家的《綜述》。《綜述》中關於甲骨分類的論述如下:

一、祭祀 對祖先與自然神祇的祭祀與求告等

二、天時 風、雨、啟、水及天變等

三、年成 年成與農事等

四、征伐 與方國的戰争、交涉等

五、王事 田獵、遊止、疾病、生子等

六、旬夕 對今夕來旬的卜問

陳氏的一級分類尚未脱離傳統模式,但他在大類中細分小類的做法是開創性的。這種分類模式如果探尋源流的話,很可能和陳氏的治學方法有關。陳氏特别注重對材料的整體把握,在將材料一網打盡的基礎上,他往往會進行適當的分組分類工作。在甲骨研究中,陳氏首先提出“貞人組”的概念,將不同時期的貞人利用共出同版關係劃定若干組别,進而討論卜辭的分期斷代。在銅器斷代研究中,陳氏將郭沫若的“標準器斷代法”進行改良,先按照銅器的事類、人物等關係,歸納出若干“銅器組”,並以“銅器組”爲單位進行分期斷代研究。甲骨分類的二級結構,也是這種治學方法的一種應用。

七、結 語

在本文末尾,還有一個值得學者們注意的問題需要補充。董作賓在1929年撰寫《商代龜卜之推測》時專闢了“類例”一節,文中提到了《周禮·春官》和《史記·龜策列傳》中記載的周漢時代的卜事分類。《周禮》中將卜事類别稱爲“八命”。至於“八命”具體爲何,鄭玄有詳細的説解。這些類目,有些可以在殷代卜辭中找到對應條例,有些則是商人占卜時不涉及的。《龜策列傳》中的情況與《周禮》大致相同,但分類更加細緻,也更加貼近民間生活,因而董氏會覺得這些分類“頗可見各時代風俗之異同”。(22)董作賓: 《商代龜卜之推測》,收入《安陽發掘報告》第一期,1929年,頁88—92。我們認爲,本文探討的現在通行之甲骨分類體系,是今人依照閲讀卜辭的習慣形成的。至於周秦漢代的王朝與民間占卜事類,當時的人們也應根據實際的社會經濟情況以及占卜習俗,有相應的區分。若用這些分類標準去劃分殷墟甲骨,想必是不合時宜的。

以上我們針對甲骨分類問題做了簡單的學術史回顧。從上文的介紹可以看出,甲骨分類問題的進展與甲骨學的發展相始終。一方面,甲骨學的每一次進展,都促使甲骨分類變得更加精細、科學;另一方面,甲骨分類的進展,也對我們深入認識甲骨材料,集中研究商代歷史問題大有裨益。

一個成熟和獨立的學科,其標誌爲有獨立的研究内容,成熟的研究方法,規範的學科體制。講到學科體制或學科制度,其成熟的標誌與合理性又體現在二級學科的劃分、學術評價指標、一定數量的得到承認的學術成果,特别是經典性學術著作以及學科的歷史(學術史)這樣一些規範上。(23)方文、韓水法、蔡曙山等: 《學科制度建設筆談》,《中國社會科學》2002年第3期。甲骨分類的不斷完善,就是甲骨學學科不斷完善的表現。從某種意義上講,甲骨分類能直接催生甲骨學二級學科並促進其發展。比如分出了祭祀、征伐等事類之後,學者在就能根據這些材料,集中進行商王世系、甲骨斷代以及商代方國等問題的研究。當然這已經是另外一個話題。

——记董氏膏方微商爱心团队