最低工资标准对浙江民营制造业就业量的影响

周晗嫣 杨雅斐 邵使浩

摘 要:浙江省的经济发展模式是一种“自下而上”的草根经济发展模式,有“民、轻、低、散”的特点,因此浙江大多数民营企业会采取低成本方式来扩大利润空间,而采取低劳动力价格是民营制造业企业降低成本的最主要措施。但最低工资标准的实施与推广给其带来一定的压力。故本文选取2003—2017年浙江省各地级市的面板数据,构建固定效应模型,对浙江省制造业的最低工资的就业效应进行分析并进行稳定性检验。结果显示最低工资标准对制造业就业量有正效应,但亦会通过制造业平均工资来间接降低制造业就业量。

关键词:最低工资标准;制造业就业效应;固定效应模型

基金项目:2019年省“新苗人才计划”项目,课题:《劳动合同法》实施对浙江民营制造企业用工行为的影响;编号:2019R408072。

一、引言

20世纪中期以来,我国国有企业改革纵深化损害了一些下岗职工的合法权益。与此同时,民营企业的迅猛发展亦使得劳资关系日益复杂化和多元化。不断扩大的工资收入差距以及临时工等非正规就业规模使得我国劳动力市场受到巨大挑战,从而推动了2004年《最低工资规定》的出台。而浙江经济以小规模的民营经济为主,通过“自下而上”的草根经济推动浙江经济发展,因而《最低工资规定》的颁布对浙江民营经济有着重要影响,尤其是以劳动密集型产业为主的制造业。

二、文献综述

从最低工资制度诞生到世界各国普遍建立和完善最低工资制度的这100多年来,国内外学者对最低工资制度的讨论方兴未艾,主要集中于最低工资制度的构建及影响因素、最低工资制度的影响这两大领域。而在最低工资对就业的影响上,国内学者持不同的看法。

(一)最低工资制度不利于就业

张五常(2004)、薛兆丰(2004)等认为最低工资制度是对劳动力市场的干扰,不利于劳动力市场的资源配置,反而会加剧失业。石娟(2010)通过1996—2007年的27个省份面板数据的实证分析发现最低标准与就业呈现负相关关系。朱飞、周培煌(2009)通过分析广东制造业数据发现最低工资的就业弹性为负。

(二)最低工资制度有利于就业

有部分学者在对中国农民工市场的研究中发现,张智勇(2007)认为农民工市场与卖方垄断市场相接近,故最低工资标准的实施是对市场失灵的政府调控,反而对农民工就业有利。罗小兰(2007)通过对1993—2005年上海市数据的分析得出,提高最低工资标准会促进农民工就业。田贵賢(2015)利用2003—2013年省级制造业数据建立动态面板数据进行实证分析,得出最低工资与制造业就业量之间存在“倒U形”关系,且东中西部的临界点不同,认为当前的最低工资标准仍存在较大的上升空间,且会推动制造业就业水平的提高。刘苓玲、黄钢(2015)通过对2004—2011年省级面板数据进行面板分位数回归,得出最低工资标准对城镇就业有促进作用,但在综合制定最低工资标准时也要考虑其他因素对就业的影响,如老年抚养比、技术进步、城镇化发展等。张军、赵达、周龙飞(2017)通过四省份(辽宁、上海、四川、广东)的2005—2012年地级市UHS数据以及全国各地级市相关数据进行实证分析,得出合理的最低工资制度有利于推动非正规就业向正规化就业的优化,尤其是住宿餐饮业、批发零售业。

(三)最低工资制度对就业的影响因时、因地而异

王梅(2010)通过1994—2007年30个省份的面板数据对东、中、西部进行实证分析发现,最低工资标准对劳动力流出省份存在就业负效应,对劳动力流入省份存在正效应。姜广东、王菲(2013)通过对29个省份的1995—2010年面板数据进行分时间、分产业、分区域的实证分析得出各区域、各产业在不同时间段存在不同的就业效应。任玉霜、曲秉春、李盛基(2016)通过对1996—2014年各省份数据建立空间面板Durbin模型,分析得出各省份的最低工资与就业的关系与其所处的地理位置、经济环境与邻近省份存在密切联系。刘贯春、吴辉航、刘媛媛(2018)从“就业创造”和“就业接受”两个视角对1998—2013年251个地级市数据进行实证研究,得出最低工资标准存在结构性就业效应,对工业有明显的正效应,对农业和服务业则存在负效应,认为在各地制定最低工资标准时充分考虑产业和行业间的差异。张军、赵达、周龙飞(2017)通过实证分析得出的另一结论为:成本增加、需求恶化以及TFP增速减慢的联动效应导致了制造业“逆正规化”现象的产生。

三、模型设定与实证检验

(一)模型设定

当前,国内外在最低工资标准对就业影响的实证研究上,大多采用以最低工资标准为自变量,以就业量为因变量,同时包括其他影响就业的控制变量。本文在结合浙江制造业实际情况的基础上,将模型设定为:

[LnEit=LnMWit+LnMWit(-1)+LnAGDPit+LnAWit+LnLIit+εit]

在该模型中,下标i 为浙江省10个地级市单位(剔除丽水市);下标t为时间单位,时间跨度为2003—2017年。

1、因变量[LnEit]:鉴于数据的可得性和连续性,该变量采用了浙江省各地级市的制造业年末城镇从业人员数来反映各地级市的就业水平。该指标包括16周岁及以上,从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。

2、最低工资变量[LnEWit]:由于各地级市调整最低工资标准的时间不同以及最低工资多个档次的划分,故变量选取当年各地级市政府或社会保障部门公布的最低工资标准中的最高一档最为当年的变量,并对其进行以2002年为基期的不变价调整,并进行指数化处理。

3、最低工资变量滞后一期[LnEWit(-1)]:由于浙江省各地级市颁布最低工资标准调整的时间都在年末,且考虑到企业应对最低工资标准调整而在生产规模与要素投入上的变动需要一定的时间,故还需加上最低工资变量的滞后一期。

4、人均国内生产总值[LnAGDPit]:用人均GDP作为劳动力需求的控制变量,该变量采用各地级市的名义人均GDP值,并对其进行以2002年为基期的不变价格调整,最后进行指数化处理。

5、制造业平均工资[LnAWit]:由于制造业平均工资也是制造业就业量的影响因素之一,且浙江的民营企业多为制造業企业,故需加上这一控制变量。该变量选取各地级市制造业平均工资并以2002年不变价格进行调整及指数化处理。

6、劳动力流入[LnLIit]:采用劳动力流入作为劳动力供给的控制变量。劳动力流入借鉴杨晓军(2017)用劳动力机械增长率来衡量。劳动力机械增长率为就业人口增长率与就业人口自然增长率之差。其中就业人口增长率为年末单位从业人员、城镇私营和个体从业人员及城镇失业人员的数值之和的增长率。就业人口自然增长率则以人口自然增长率代替。

以上数据来源于《浙江统计年鉴》以及《杭州统计年鉴》、《宁波统计年鉴》等地级市统计年鉴,最低工资标准则来源于各地级市政府或社会保障部门的公布文件。

(二)实证检验

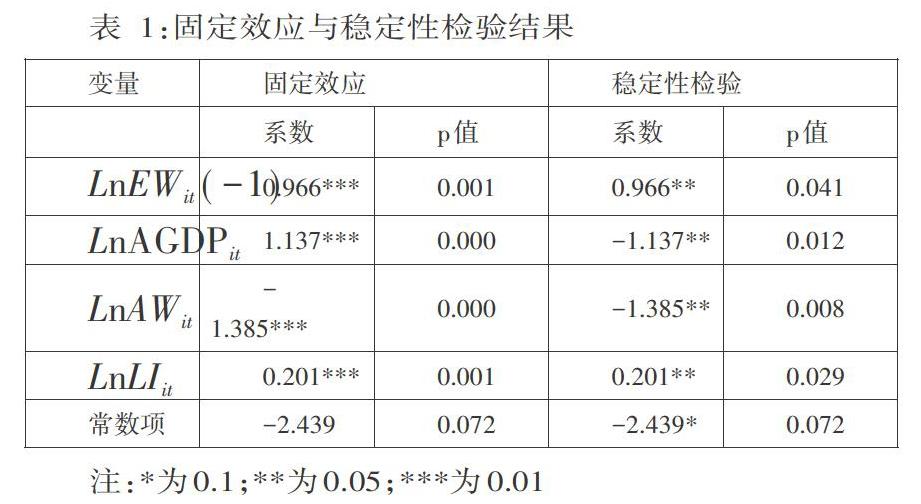

在对各面板数据进行平稳性检验的基础上,对其进行Hausman检验,以确定选用固定效模型还是随机效应模型。在Hausman检验中,由于p值为0.000,说明拒绝原假设,故该面板数据选用固定效应模型。而在固定效应模型中,[LnEWit]中的p值在90%的置信区间下不显著,剔除该变量后再次进行固定效应回归,得到:

在固定效应模型中[LnEWit]不显著,是因为最低工资在浙江省各地的颁布都在年末,而实行是在下年年初,但在数据选取时,当年颁布的最低工资标准则为当年的最低工资标准数据,故最低工资标准数据在时间上存在滞后性。而在剔除当期最低工资标准对数后,可以看出滞后一期的最低工资标准显著,且系数为0.966,故制造业就业量对最低工资标准滞后一期的弹性为0.966,存在正效应。同时,浙江各地级市以制造业为主,且多以“小而散”的民营企业为主,多处于低端制造领域,故浙江民营制造企业对劳动力成本比较敏感,从而使得制造业就业量对滞后一期最低工资的系数接近1。

人均国内生产总值在此能够比较客观的反映浙江各地级市的生产效率,人均国内生产总值与生产效率呈正相关,人均国内生产总值越高,则生产效率越高;反之,越低。而其所带来的较高水平的生产效率体现了劳动者人均产量的上升,反映了劳动者由于干中学等原因提高了自身的生产效率,从而带动了总产出的增加,最终导致全社会对劳动总需求的增加。人均国内生产总值的系数为1.137,说明制造业就业量对人均国内生产总值的弹性为正,即人均国内生产总值的上升会扩大浙江各地级市对劳动力的需求量,尤其是在制造业行业中,从而导致制造业就业量上升。

制造业平均工资与制造业就业量呈现明显的负相关关系,在单位产出不变时,随着制造业劳动者的平均工资的上升,企业对劳动力的需求量会下降,从而使得制造业就业量降低。在浙江的经济发展模式中,制造业企业多为民营、低端制造企业,因而这些企业对劳动力这一要素的价格尤为敏感,同时,由于这些民营制造业企业处于制造业下游,故利润极小,所以会更偏向于压缩劳动力价格,以求增大利润空间。因此,制造业平均工资的上升会促使民营制造企业降低劳动力需求量,带来制造业就业量的下降。最低工资标准的提高会推动制造业平均工资的上升,使得制造业就业量对制造业平均工资的弹性更大,绝对值约增加0.8。

劳动力流入与制造业就业量呈正向变动关系。由于浙江民营企业遍地开花,对劳动力需求极大,会吸引更多的外来务工人员来浙江各地务工。浙江作为劳动力流入大省,劳动力的大量流入会使得大量劳动力流向制造业,从而推动制造业就业量的增加。在固定效应模型中,制造业就业量对劳动力流入的弹性为0.201,说明在2003—2017年间,平均而言,劳动力流入增加1%,会带来制造业就业量上升0.2%。

四、结论与启示

通过对浙江省最低工资标准的制造业就业效应的计量分析,可以看出:

(一)最低工资标准的提高对下一年制造业就业量呈现正相关关系,最低工资标准提高1%,会带动制造业就业量提高0.966%。最低工资标准的提高会激励更多的劳动力加入浙江的劳动力市场,从而促进制造业就业。故可以得出最低工资标准仍有提高空间。

(二)但是在固定效应模型中剔除所有最低工资标准数据后的结果与上表结果进行对比可以看出,最低工资标准使得制造业就业量对制造业平均工资的弹性更大,多下降约0.8%,故在浙江制造业中,由于制造业利润薄,会极力压缩制造业劳动工资,但最低工资标准的提高会推动制造业平均工资的上升,使得制造业企业更多的采取减少用工的措施来抵御用工成本的上升。故根据浙江民营制造业的实际情形,最低工资标准提高要考虑当地实际状况。

总之,最低工资标准的制造业就业效应需要更多的考虑浙江省的经济发展模式以及浙江省当前的民营制造企业的现状。

参考文献:

[1]张五常.另眼看最低工资[N].南方周末,2004-06-17:3.

[2]薛兆丰.最低工资法不可取[N].21世纪经济报道,2004-11-18.

[3]石娟.最低工资标准与就业关系的实证研究[J].广西财经学院学报,2010,23(01):93-97.

作者简介:

周晗嫣(1995-),女,浙江兰溪人,硕士研究生;研究方向:产业经济学。

杨雅斐(1995-),女,安徽滁州人,硕士研究生;研究方向:理论经济学。

邵使浩(1995-),男,浙江宁波人,硕士研究生;研究方向:世界经济。