健康变化对中国老年人自评生活质量的影响

李建新+刘保中

摘 要:以往研究发现,老年人健康状况与自评生活质量之间密切相关。但这些研究一般采用截面数据进行分析,对健康的测量也往往选择单维的指标。本文以“中国老年健康影响因素调查”(CLHLS)的跟踪数据为基础,运用固定效应模型,从肌体健康、心理健康和自评健康三个方面分析老年人健康状况的改变对他们自评生活质量的影响。研究结果表明,老年人肌体健康、心理健康和自评健康的改善,均能够提高老年人自评生活质量的水平,但是三者的影响程度是不同的,同时,心理健康和自评健康在肌体健康和老年人自评生活质量之间发挥着中介作用。

关键词:老年人;健康;自评生活质量;固定效应模型

中图分类号:C92-05 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2015)06-0001-11

DOI:10-3969/j-issn-1000-4149-2015-06-001

一、研究背景

随着我国人口老龄化加速、老年人口数量不断增长,老年人的生活质量问题在老年人日常生活和照料中受到越来越多的关注,而老年人的生活质量水平又和他们的健康状况紧密相连,国外较早就出现了与健康相关的生活质量(HRQOL)研究[1-3]。国内有关老年人生活质量的研究也发现,老年人健康状况是对他们生活质量的重要衡量,健康状况越好,老年人对自己的生活质量评价一般也越高[4-5]。不过,国内的这些研究尚可进一步深入。首先,以往研究多把老年人健康状况作为生活质量的一个重要或者替代性评估指标。这种处理实际上暗含了二者是等价关系的假定,对“健康是否影响生活质量”这一命题缺少前置的检验。史密斯(Smith)等人的研究发现,健康状况和生活质量是不同的概念,在研究中并不能混用这两个术语[6]。其次,以往的研究往往侧重于分析健康的某一个或某两个指标与生活质量的关系,较少全面地考察二者的关系。实际上,国外有研究发现,不同维度的健康状况对老年人生活质量的影响程度以及影响机制都是不同的[7-8],国内研究还尚未就不同维度的健康水平对自评生活质量的影响及其作用机制进行过细致的全面比较研究。最后,现有研究大多采用截面数据进行分析,并没有将二者置于时序关系中去考察,容易造成遗漏变量偏误所导致的分析结果的偏差,导致我们无法确定健康是否真的对老年人自评生活质量具有预测作用。这主要是由于普通的OLS方法将未被观测到的异质性归入随机误差项中,从而忽略了误差项与引入模型的其他解释变量之间可能存在的潜在关联,造成内生性问题。为了弥补国内同类研究的上述不足,本文以“中国高龄老人健康长寿调查”(CLHLS)项目中跟踪调查数据为基础,尝试多维度纵向地分析老年健康对老年人生活质量的影响及其作用机制。

二、文献与分析框架

一般认为,生活质量是一个多向度的概念,既应包括主观感受,也含有客观评价[4,9-10]。生活质量的客观评价主要基于外在的观察者对研究对象客观生活环境、健康状况、社会支持系统的一系列评判[11],而主观生活质量则偏重于从个体价值观和主观感受的角度评估生活质量,例如,吉尔(Gill)和费恩斯坦(Feinstein)认为,生活质量应由个人的感知来界定,研究者需要询问个体独特的切身感受[12]。蒂娜(Diener)和徐(Suh)也提出,反映客观生活环境的社会评价指标不能替代个体对其生活环境和幸福程度的主观评定,比如,对于相同的外在环境和生活条件,个体可能会表现出很不一样的判断和反应[13]。本文选取的研究变量是自评生活质量,侧重于老年人个体的主观生活体验,与老年人的生活满意度、主观幸福感等含义较为接近。

健康一直被视为如何使老年人安度晚年的重要影响因素。按照联合国的定义,“健康是一种在身体、精神和社会适应上的完好状态,而不仅仅是没有疾病或虚弱”[14],所以,首先从肌体健康看,随着人体的自然老化,老年人身体器官的生理机能会逐渐减退,器质性的损伤不可避免,各种身体功能障碍和疾病发生的可能性也逐渐增大。国内外研究已经证实了伴随着衰老、疾病等老年人肌体健康状况的下降和各种身体失能情况,常常会导致老年人自身幸福感和整体生活质量的下降。老年人身体机能的损伤和躯体功能的障碍会使得老年人出现感官系统功能下降、行动不便、反应迟缓、记忆减退等现象,从而削弱了他们的自我主控能力,降低了老年人的自尊水平和自我效能感[15-16]。此外,老年人身体上的力不能及还会影响到他们的日常生活技能、正常出行、社会活动等,降低老年人参与社会交往的频率,减弱社会支持系统[17],由此削减了由社会联系带来的情感交流、精神支持和情绪排遣,造成老年人生活满意度的下降。

老年人肌体健康不佳如日常活动能力缺损、遭受病痛折磨等不仅会直接影响老年人生活质量,也常常会给老年人带来一些心理上的问题从而影响其生活质量。李建新和张风雨的研究发现,客观的身体健康状况的好坏直接影响着城市老年人的精神情绪和心理状态,无疾病的老年人在孤独感和幸福感两个心理健康指标上表现都好于有疾病的老年人[18]。而盖曼(Gayman)等人也证实,患有慢性病和低水平的生活自理能力会增加老年人的抑郁情绪和焦虑症状[19]。利夫尼(Livneh)和安东尼娅(Antonak)对相关领域的研究发现,伴随着慢性病和身体失能的不同阶段,失能人群可能经常出现一系列心理反应,如震惊、焦虑、否认、沮丧、愤怒、调适等[20]。这些心理上的阶段波动无疑会影响到失能人群的情绪状态,造成心理上的紊乱,而且如果最终的心理调适不成功,带来的消极后果将是持久性的。

事实上,老年人心理或者精神健康状况与其幸福感、生活质量的联系更为直接。席曼(Schieman)和特纳(Turner)的研究指出,随着年龄的增大,除了身体失能的威胁,老年人还不可避免地面临着社会角色和社会支持的丧失所带来的不适感,也更容易经历亲人好友离世带来的痛苦体验[15]。老年人从社会生产领域的退出、社会角色的转变、权威的失去、社会联系的减少、经济上对他人的依赖都容易对他们造成心理和精神上的负担,使得老年人经常承受来自孤独、疏离引起的抑郁和焦虑,并严重影响到老年人的生活质量。而家人、朋友、圈子等组成的社会支持网络的变化对老年人的生活满意度和主观幸福感具有重要的影响[4],因此,老龄化容易给老年人带来的诸多心理变化和心理困扰,加之身体失能以及由此而加重的心理健康问题会对老年人生活质量造成双重消极影响。另外,心理健康状况也反映了老年人享受生活和心理复原的能力[21],老年人乐观积极的心理状态能够缓解老年人的情绪压力,提高其心理适应和社会适应的能力。

自评健康是健康测量中使用较为普遍的一个综合变量,它是回答者对自身健康水平的一个总体性的主观认知评价。在吉尔哈(Jylh)看来,一个人的生理机能状况(通过医学诊断信息、观察身体功能、是否有患病的症状和身体的感觉等进行判断)是这种自我健康认知的基础[22]。因此,健康的自我评价首先反映了老年人对自己客观身体健康状况的感知[23],而患有疾病、日常生活能力受限、身体失能等都会引起更加消极的健康自评[24-25]。作为一种整合性的认知,自评健康还渗透了自评者心理状况的影响[26]。心态积极的老年人更容易对自己的健康抱有乐观的态度,从而做出更高水平的健康自评[27],相反,心理烦恼则会导致消极的健康自评[28]。作为老年人客观机体健康和主观心理健康的综合性反映,自评健康对老年人自评生活质量产生影响。萨伊迪安(Saeedian)等人基于帕金森病人的研究就发现,自评健康在病人身体的功能情况和生活质量之间起着中介的作用[29]。

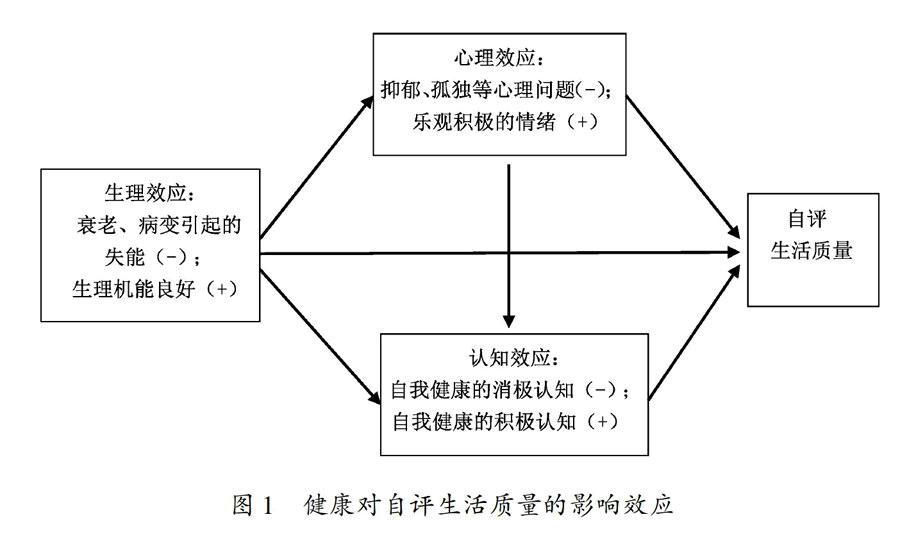

通过上述文献梳理,我们认为肌体健康、心理健康和自评健康都可能影响到老年人的自评生活质量,以往国内关于老年人生活质量有关的研究,往往侧重于健康的某一个维度,缺乏多维度地考察健康的效应。同时,也缺少不同健康维度变量变化的影响作用机制的研究,即肌体健康通过影响心理健康和自评健康进而影响老年人的自评生活质量。在考虑多维健康影响及其作用机制的研究设计框架下(见图1),本文尝试回答两个主要问题:第一,老年人健康状况的改善是否有利于提高他们的自评生活质量?第二,如果存在上述影响,那么不同维度的健康状况的变化所产生的影响程度和机制是否存在差异?

三、数据、变量和方法

1.数据与变量

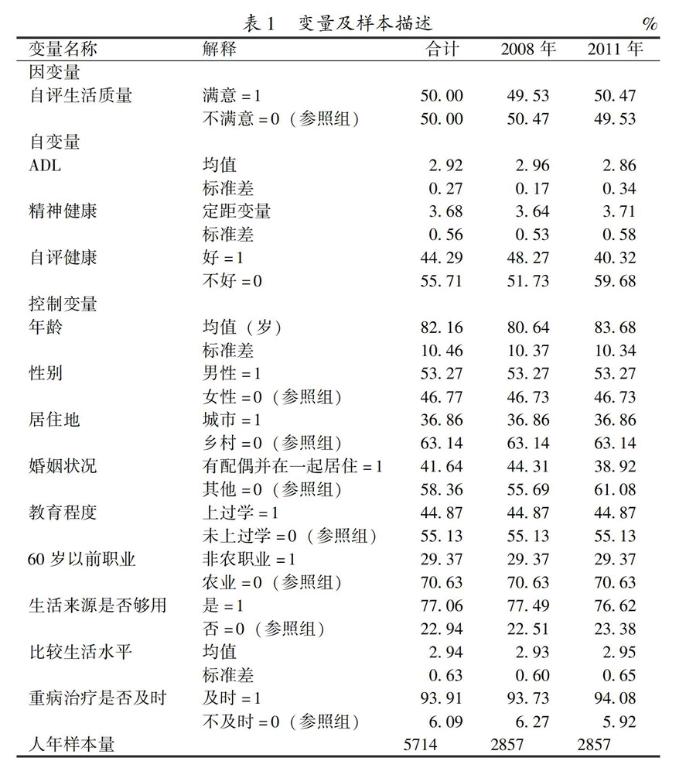

本文使用中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS)2008年和2011年两个年份的跟踪调查数据。该项目从全国22个调查省市中随机选择大约一半的市或县进行调查,涵盖区域总人口约占全国总人口的85%,具有较好的全国代表性,数据质量较高[30]。在两个时点的调查数据中,共追踪得到老年人自评生活质量为有效回答的7093个人年样本(14186个观察值),去除自变量和控制变量含有缺失值的样本之后,剩下的分析人年样本为6869个(13738个观察值),同时,本文的固定效应模型自动剔除了因变量没有发生变化即自评生活质量水平在两个调查时点相同的个体4012个,最终进入模型的人年样本量为2857个(5714个观察值)。

本文研究的因变量是老年人口的自评生活质量。我们以问卷中“您觉得您现在生活怎么样?”来测量老年人总体的自评生活质量。该问题的有效回答分为“很好”、“好”、“一般”、“不好”和“很不好”五个等级,本文将其简化为二分变量进行处理,即前两个等级合并为一类,表示“好”;将后三个等级合并为一类,表示“不好”。本文模型剔除了在两个时点没有发生变化的因变量,因此因变量在模型中只表现为“变好”或者“变不好”两种情况。当然,这种处理虽然比较简洁,但也因此丢失了一些有价值的信息。不过,我们也尝试了把因变量做五分类处理,采用线性回归的模型,发现分析结果与非线性的模型结果相差不大。所以,本文留存了这种简洁的分类变量模型分析。

本研究从肌体健康、心理健康和自评健康三个维度来测量本文的核心自变量,即老年人的健康状况,分别反映健康的生理效应、心理效应和综合认知效应。老年人相对客观的肌体健康状况由日常活动能力(ADL)来反映。CLHLS问卷依据Katz指数[31],从六个方面来调查老年人日常生活自理的能力:洗澡、穿衣、室内活动、上厕所、吃饭和大小便控制。本文把这六个项目综合为一个变量,首先把每一项都按照“1=完全自理”、“2=部分自理”和“3=完全不能自理”的方式进行了编码,然后将每一项都进行了反向的编码,最后将每一项的分数相加并计算平均值作为老年人自理能力评分,分数越高意味着老年人自理能力越强。

老年人的心理健康状况则由问卷中的七道问题来反映,即“遇事是否都想得开”、“是否喜欢干净整洁”、“是否经常感觉紧张害怕”、“是否经常觉得孤独”、“自己的事是否自己说了算”、“是否觉得越老越不中用”、“是否觉得与年轻时一样快活”,所有问题均为五级评分(1.5分),我们将负向评分的题项转化为正向评分,分数越高,表示心理健康状况越好。由于此组问题内部一致性较好(经过信度检验,Cronbachs Alpha系数2008年为0.615,2011年为0.637),我们把七个问题项的分数进行了累加并计算平均值,作为老年人的心理健康评分。

对于老年人的综合认知健康,本文选取了问卷中“您觉得现在您自己的健康状况怎么样?”这一问题来反映。对该问题的回答包括“很好、好、一般、不好、很不好”五类,本文将前两类合并,代表“好”,将后三类合并,代表“不好”。

本文使用2008年和2011年的跟踪数据分析老年人自评生活质量的变化,把这种变化作为老年人健康状况变化及其他随时间变化的控制变量的函数。因此,与单时点的截面数据分析不同,老年人ADL和心理健康的变化是两年评分的差值,自评健康变化表现为“变好”、“不变”和“变不好”三种情况。

除了因变量和指示健康状况的三个自变量之外,基于已有的研究文献,本文还选取了对老年人自评生活质量可能具有显著影响的控制变量,主要包括年龄、性别、居住地、婚姻状况、教育程度、60岁以前的职业类别、老年人的生活保障情况和相对经济状况,以及重病治疗是否及时。其中,年龄为定距变量。性别、居住地、婚姻状况、教育程度、职业类别、生活保障情况、重病治疗是否及时均为二分变量,生活保障以“生活来源是否够用”来衡量,分为“够用”和“不够用”两类。相对经济水平为定距变量,以“您的生活在当地比较起来,属于什么水平?”来测量,其回答分为“很困难、比较困难、一般、比较富裕、很富裕”,分别赋值1.5分。变量基本情况描述详见表1。

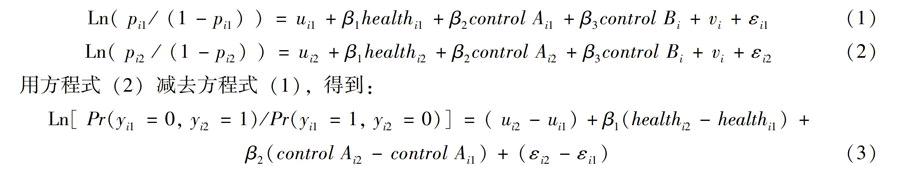

2.分析方法

本文使用非线性固定效应Logit模型分析老年人健康状况对自评生活质量的影响。固定效应模型将个体在不同时点的差异固定起来,从而有效排除了未被观察到的遗漏变量对因变量的影响以及对自变量和因变量关系的干扰作用。固定效应模型与随机效应模型能够在某种程度上解决缺失变量导致的估计偏误问题。二者主要的区别在于,固定效应模型将个体之间没有被观察到的差异当做固定参数来处理,随机效应模型则是将遗漏变量当做具有特殊概率分布的随机变量,且假定与观察到的变量不相关[32]。随机模型的这种假定一般较难实现,因为遗漏变量通常与模型中的其他解释变量存在关联。本文借助Hausman 检验的结果发现,固定效应模型比随机效应模型更适合本文的模型。

为回答本文的研究问题,本文首先建立三个嵌套模型,来考察我们关心的自变量在两个时点(2008年和2011年)上的变化对因变量变化的影响:模型1在纳入控制变量的前提下,考察老年人ADL状况的变化对自评生活质量的影响;模型2在模型1的基础上加入了心理健康变量变化的影响;模型3在模型2的基础上又加入了自评健康变量变化的影响。其次,通过嵌套模型的对比,考察三个维度的健康变量对老年人生活质量评价的不同影响程度和影响机制。我们依据巴伦(Baron)和肯尼(Kenny)提出的方法[33],对三个维度的健康变量和老年人自评生活质量之间是否存在中介效应进行了验证。最后,我们将固定效应模型、随机效应模型和汇合回归模型的结果进行了比较。

四、分析结果

1.健康对老年人生活质量的影响

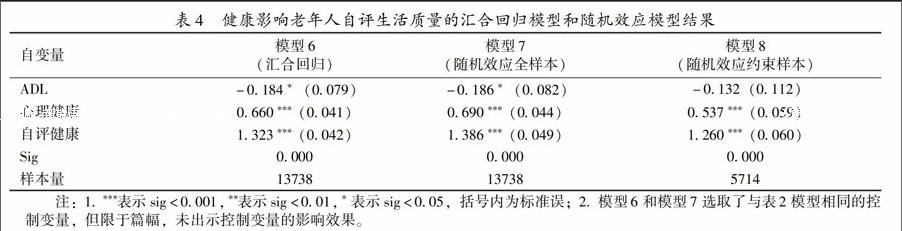

表2显示了健康状况变化影响老年人自评生活质量的固定效应模型结果。表2中模型1在纳入控制变量的前提下,考察了老年人肌体健康改变对老年人自评生活质量变化的影响,结果显示,老年人的日常活动能力评分每提高1分,老年人报告自己生活质量好的发生比就增加62%(e0.480.1=0.62),且统计显著(sig<0.001),这说明通过日常活动能力反映出的老年人肌体健康状况的改善能够起到提高老年人生活质量评价的效果。模型2在模型1的基础上加入了心理健康变量,可以看到,日常活动能力变化对因变量的影响变得不再显著,并且其系数大幅降低(由原来的0.480下降为0.231),与之相反,老年人心理健康状况的变化产生的影响则非常显著(sig<0.001)。与2008年相比,2011年心理健康状况改善越多的老年人,越有可能认可目前的生活状态。模型3在模型2的基础上又加入老年人自评健康变化造成的影响,我们发现,日常活动能力变化对因变量产生的影响依旧不再显著,且系数继续降低,影响已变得非常微弱。心理健康变化的影响虽然依旧统计显著,但是系数有了一定程度的降低(由之前的0.886变为现在的0.639)。在纳入所有影响后,老年人自我评价健康水平的提高对他们生活质量评价的变化表现出了非常显著的积极影响(sig<0.001),2011年那些认为自己与2008年相比变得健康的老年人评价自己生活质量好的可能性,是那些认为自己健康状况未改变的老年人的4.43倍(e1.490),或者说与2008年相比,2011年自评健康变坏的老年人认为生活质量好的可能性会较自评健康不变的老年人降低了3.43倍(e1.490.1)。综上分析,老年人三个维度的健康即肌体健康、心理健康和自评健康状况的改善均对老年人提高生活质量评价具有积极的影响,但是,在控制了心理健康变化和自评健康变化影响的前提下,肌体健康ADL变化的影响变得不再显著。

在其他控制变量方面,与2008年相比,生活来源变得够用、比较生活水平变得更好、重大疾病变得能够得到及时治疗的那些老年人,在2011年都提高了自己的生活质量自评。

2.不同维度的健康变化对老年人自评生活质量影响的比较

通过表2的结果,我们还可以看出不同维度的健康状况的变化对老年人生活质量评价变化的影响程度是不一样的。模型2和模型3的卡方增值△LR Chi2分别为211.67和455.15,相应的相对百分比分别为50.69%和72.33%。这一结果说明,肌体健康变化、心理健康变化和自评健康变化对老年人自评生活质量评价的相对影响是依次增大的。

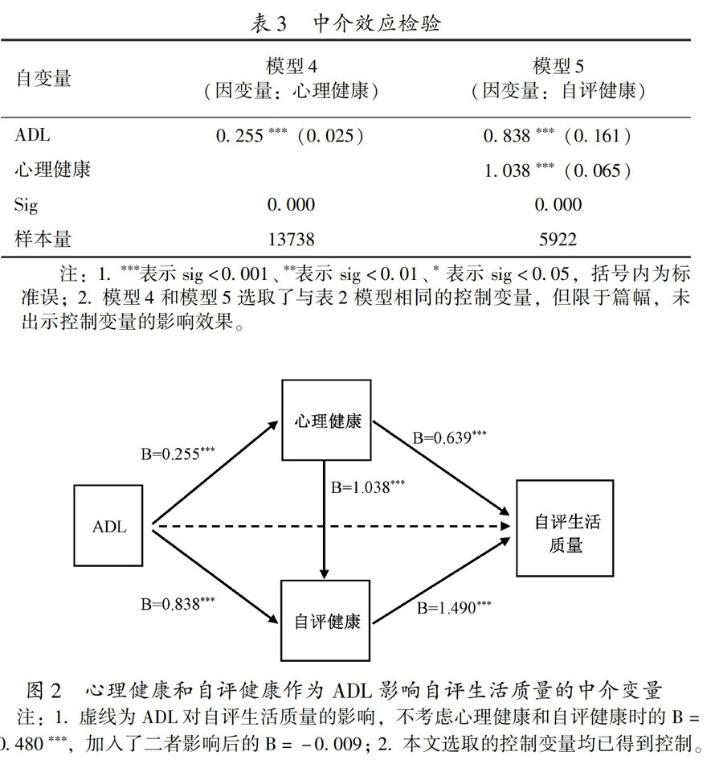

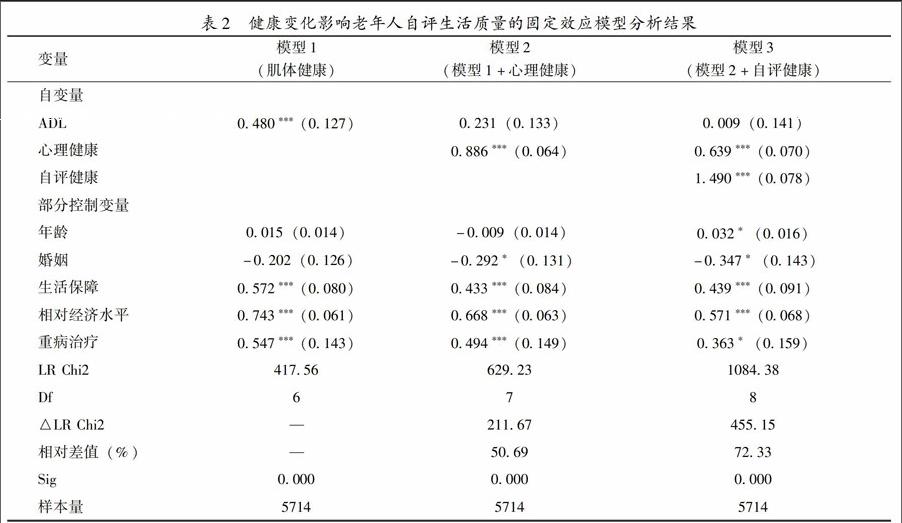

在影响机制方面,为了检验三个维度的健康变量和自评生活质量因变量之间是否存在中介效应,我们根据巴伦和肯尼关于中介效应的界定进行了验证[33]。表2模型1显示日常活动能力对自评生活质量具有显著影响。表3模型4和模型5显示心理健康和自评健康都受到日常活动能力的影响,自评健康受到心理健康的正向影响,且影响方向都一致。表2模型2和模型3显示在分别加入心理健康和自评健康的影响后,老年人日常活动能力的影响系数逐渐降低,且影响变得不再显著,说明老年人心理健康和自评健康对老年人日常生活能力具有完全中介的作用。心理健康的影响在表2模型3中也有所下降,但其影响依然非常显著,说明自评健康对其只起到了部分中介的作用。这一分析结果告诉我们,客观的身体状况对老年人自评生活质量的效应,主要是通过影响老年人心理状态和自我认知的健康水平来实现的。图2对上述中介效应的检验过程进行了展现。

3.固定效应模型、随机效应模型和汇合回归模型比较

为了进一步比较不同模型的结果,表4又显示了与表2模型3相对应的使用汇合回归模型和随机效应模型进行分析的结果。在社会科学研究中,因果关系成立的一个必要条件是现象的发生存在先后时序即原因应该先于结果[34],因此,纵向数据分析提高了对社会现象进行因果解释的准确性。汇合回归模型、随机效应模型和固定效应模型都是利用纵向数据分析的不同策略。汇合回归是假设不存在个体效应,将所有时点的数据汇总到一起进行回归分析。针对本文的情况,采用汇合回归分析实际上就是把两个年份的纵向数据放在一起视作为截面数据,再进行二分Logit回归分析。这种处理虽然也利用了纵向数据的信息,但是仍旧忽略了个体间被遗漏的异质性,而这种异质性与解释变量可能存在的关联会导致估计的偏差。随机效应模型虽然也能够在某种程度上解决缺失变量导致的估计偏误问题,但正如前面介绍,该种策略须假定遗漏变量不会对解释变量造成影响,因此,一旦遗漏变量和解释变量存在相关,随机效应模型则可能会导致分析结果的偏误。通过比较模型3、模型6和模型7的结果可以看出,使用汇合回归和随机效应模型,表明老年人肌体健康的日常生活自理能力变量出现了与自评生活质量非常显著的反向影响,即使采用约束样本的随机效应模型(即与固定效应模型的样本相同),老年人日常生活自理能力对因变量仍呈现相反的影响,这与以往的研究成果并不一致。这说明汇合回归分析并不能准确评估健康变化对老年人自评生活质量的影响,而随机效应模型出现的估计偏误说明我们模型中未被观测到的影响老年人自评生活质量的遗漏变量和我们的解释变量是存在关联的。因此,虽然本文采用的非线性固定效应模型损失了在两个时间点因变量未发生改变的那部分观察样本,但是能够较为准确地识别变量的真实影响。

五、结论与讨论

本文利用CLHLS调查2008年和2011年的跟踪调查数据,在控制了老年人个体特征变量之后,考察了健康变化对我国老年人自评生活质量的影响。研究发现,老年人肌体健康、心理健康和自评健康的改善,均能够提高老年人自评生活质量的水平,但是自评健康和心理健康这二者的变化所起到的相对作用更大。同时,三个健康变量对因变量的影响存在中介机制,即表现为老年人肌体健康状况的日常生活自理能力的变化,是通过影响心理健康和自评健康的变化,从而间接影响老年人生活质量评价。以往的相关研究一般只采用截面数据进行分析,缺少时间序列变化的因果检验,同时对健康的测量也往往选择单维的指标,因此也缺少了不同维度的健康对生活质量影响程度和机制的比较。本文的研究弥补了上述不足。

本文关于中介效应的实证表明,老年人身体机能下降主要是通过对心理健康和自评健康造成消极影响,进而降低老年人自评生活质量水平的。这启示我们心理调适对于老年人尤其是失能老年人的重要性。心理学领域的研究发现,心理上的积极体验和乐观情绪可以平衡消极事件(如身体病变)导致的挫折感[35],同时,采取有效的多重应对策略可以起到控制压力事件,减弱、改变和稀释其影响的效果[36]。比绍普(Bishop)认为,失能后的认知调适和自我管理是抵御控制能力减弱的重要因素,对失能和疾病有正确的理解和管理,对健康护理与治疗的积极参与,能够有效提升人们的自我控制感[7]。因此,对于失能老年人群,应采取更多心理干预措施,帮助他们采取积极有效的应对策略,减弱身体失能对生活质量感受的影响,提高他们的生活满意的程度。例如,健康知识储备与健康行为训练可以增加老年人对健康的管理和控制,可以减小疾病发生的概率,或者减轻病痛的影响、阻止进一步的恶化[37],也能帮助预知可能遇到的压力事件,并准备有效的措施应对,起到改善病人自评健康水平的效果[38]。此外,对于身体健康出现问题的老年人要改变“补救性”的福利服务和救济保障思想[39],在有效评估老年人服务需求的基础上,建立更积极的社会适应的策略。

人口老龄化是人口转变的必然结果,是社会经济发展的必然结果。然而,我国急速的人口老龄化也会带来各方面的社会挑战。在到来的老年社会中,如何使老年人安度晚年,更好地提高老年人的生活质量,关系到社会的和谐稳定和健康发展,也是国家社会文明发展程度的重要标志。健康变化对老年人生活质量的重要影响,启示我们在老年人日常生活照料的实践中,需要全面评估老年人的生理、心理和认知的健康变化情况,需要加强老年人的健康知识普及,需要构建健康积极的老龄社会。

参考文献:

[1]TORRANCE G W. Utility approach to measuring healthrelated quality of life [J]. Journal of Chronic Diseases, 1987, 40(6): 593.600.

[2] PATRICK D L, ERICKSON P. Assessing healthrelated quality of life for clinical decisionmaking [M]// WALKER S R, ROESER R M. Quality of Life Assessment: Key Issues in the 1990s. Netherlands:Kluwer Academic Publishers, 1993:11.63.

[3] GUATT G H, FEENY D H, PATRICK D L. Measuring healthrelated quality of life [J]. Annals of Internal Medicine, 1993, 118(8): 622.629.

[4] 李建新. 老年人口生活质量与社会支持关系研究[J]. 人口研究, 2007(3): 50.60.

[5] 胡洪曙, 鲁元平. 收入不平等、健康与老年人主观幸福感——来自中国老龄化背景下的经验证据[J]. 中国软科学, 2012(11): 41.56.

[6] SMITH K W, AVIS N E, ASSMANN S F. Distinguishing between quality of life and health status in quality of life research: a metaanalysis [J]. Quality of Life Research, 1999, 8(5): 447. 459.

[7] BISHOP M. Quality of life and psychosocial adaptation to chronic illness and disability [J]. Rehabilitation Counseling Bulletin, 2005, 48(4): 219–231.

[8] KIM W S, CHO S I, SHIN H I, PARK J H. Identifying factors associated with selfrated health according to age at onset of disability[J]. Disability and Rehabilitation, 2012, 34(15): 1262 . 1270.

[9] ARNOLD S B. Measurement of quality of life in the frail elderly [M]// Birren J E. The Concept and Measurement of Quality of Life in the Frail Elderly.San Diego, CA: Academic Press, 1991:50.73.

[10] 曾毅, 顾大男. 老年人生活质量研究的国际动态[J]. 中国人口科学, 2002(5): 59.69.

[11] BIRREN J E, DIECKMANN L. Concepts and content of quality of life in the later years: an overview[M]// BIRREN J E. The Concept & Measurement of Quality of Life in the Frail Elderly. San Diego, CA:Academic Press,1991: 344 .360.

[12] GILL T M, FEINSTEIN A R. A critical appraisal of the quality of qualityoflife measurements [J]. Jama the Journal of the American Medical Association, 1994, 272(8): 619.626.

[13] DIENER E, SUH E. Measuring quality of life: economic, social, and subjective indicators [J]. Social Indicators Research, 1997, 40(1.2): 189.216.

[14] World Health Organization. Constitution of the World Health Organization [R],1946.

[15] SCHIEMAN S, TURNER H A. Age, disability, and the sense of mastery [J]. Journal of Health and Social Behavior, 1998, 39(3): 169.186.

[16] MCAULEY E, KONOPACK J F, MOTL R W, MORRIS K S, DOERKSEN S E, ROSENGREN K R. Physical activity and quality of life in older adults: influence of health status and selfefficacy[J]. Annals of Behavioral Medicine, 2006, 31(1): 99.103.

[17] NEWSOM J, SCHULZ R. Social support as a mediator in the relation between functional status and quality of life in older adult [J]. Psychology and Aging, 1996, 11(1): 34.44.

[18] 李建新,张风雨.城市老年人心理健康及其相关因素研究[J].中国人口科学, 1997(3): 29.35.

[19] GAYMAN M D, TURNER R J, CUI M. Physical limitations and depressive symptoms: exploring the nature of the association [J]. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2008, 63(4): S219.S228.

[20] LIVENEH H, ANTONAK R F. Psychosocial adaptation to chronic illness and disability: a primer for counselors [J]. Journal of Counseling and Development, 2005, 83: 12.20.

[21] SINGH R, UPADHYAY A. Mental health of elderly people [J]. Journal of Psychosocial Research, 2014, 9(1): 61.70.

[22] Jylh M. What is selfrated health and why does it predict mortality? towards a unified conceptual model[J]. General Information, 2009, 69(3):307.316.

[23] BOSWORTH H B, SIEGLER I C, BRUMMETT B H, BAREFOOT J C, WILLIAMS R B, VITALIANO P P, MARK D B. The relationship between selfrated health and health status among coronary artery patients[J]. Journal of Aging and Health, 1999, 11(4): 565.584.

[24] JOHNSON R J, WOLINSKY F D. The structure of health status among older adults: disease, disability, functional limitation, and perceived health[J]. Journal of Health & Social Behavior, 1993,34(2): 105.121.

[25] 谷琳, 乔晓春. 我国老年人健康自评影响因素分析[J]. 人口学刊, 2007(6): 25.29.

[26] HOOKER K, SIEGLER I C. Separating apples from oranges in health ratings: perceived health includes psychological wellbeing[J]. Behavior, Health, and Aging, 1992(2): 81.92.

[27] ROSS C E, BIRD C E. Sex stratification and health lifestyle: consequences for mens and womens perceived health[J]. Journal of Health and Social Behavior, 1994, 35(2): 161.178.

[28] FARMER M M, FERRARO K F. Distress and perceived health:mechanisms of health decline [J]. Journal of Health and Social Behavior, 1997, 38: 298–311.

[29] SAEEDIAN R G, NAGYOVA I, KLEIN D, SKORVANEK M, ROSENBERGER J,GDOVINOVA Z, GROOTHOFF J W, VAN DIJK J P. Selfrated health mediates the association between functional status and healthrelated quality of life in Parkinsons disease [J]. Journal of Clinical Nursing, 2013, 23:1970.1977.

[30] ZENG Yi. Toward deeper research and better policy for healthy aging:using the unique data of Chinese longitudinal healthy longevity survey[J]. China Economic Journal, 2012, 5(2): 131. 149.

[31] KATZ S, FORD A B, MOSKOWITZ R W, JACKSON B A, JAFFE M W. Studies of illness in the aged, the index of ADL: a standardized measure of biological and psychosocial function [J]. Journal of the American Medical Association, 1963, 185(12):914–919.

[32] 杨菊华. 数据管理与模型分析:STATA软件应用[M].北京:中国人民大学出版社, 2012 :329.

[33] BARON R M, KENNY D A. The moderator.mediator variabledistinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1986, 51: 1173–1182.

[34] 谢宇. 回归分析[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2010:264.

[35] TAYLOR S E, KEMENY M E, BOWER J E, GRUENEWALD T L, REED M G. Psychological resources, positive illusions, and health[J]. American Psychologist, 2000, 55: 99–109.

[36] TAYLOR S E, CLARK L F. Does information improve adjustment to noxious events? [M]// SAKS M J, SAXE L. Advances in Applied Social Psychology (Vol. 3).Hillsdale, NJ: Lawronce Erlbaum, 1986:1.28.

[37] WRIGHT J, FRANK A, AYRES P, JONE K, ROBERTS T, WHITTY P. Public health in hospitals: the missing link in health improvement[J]. Journal of Public Health, 2002, 24(3):152.155.

[38] VEENSTRA M, MOUM T, GARRATT A M. Patient experiences with information in a hospital setting: association with coping and selfrated health in chronic illness[J]. Quality of Life Research, 2006, 15: 967–978.

[39] 栾俪云. 综合性评估:老年人社会服务的重要依据[J]. 改革与战略, 2012(2): 166.168.

[责任编辑 责任编辑武 玉,方 志]