清张德容《二铭草堂金石聚》述论[1]

⊙ 赵贺

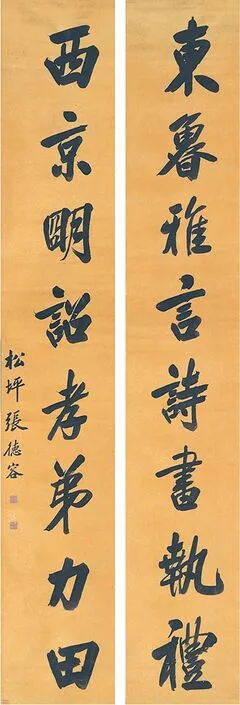

张德容[2](1820-1888),字师宽,号松坪,生于浙江衢州府,西安县民籍。咸丰癸丑(1853)进士,官湖南岳州知府。著有《二铭草堂金石聚》《岳州救生局志》。为潘曾莹(1808-1878)门人,因同嗜金石,又与潘祖荫(1820-1890)、陆增祥(1816-1882)交好。三人都为其《二铭草堂金石聚》作序。张氏书法作品传世甚少,但陆增祥《八琼室金石札记》[3]记载,张德容善隶书,囿于笔者所见,未曾见其隶书作品。卢国俊《清代翰林墨迹赏评》[4]载有张氏行书对联一幅,观其作品,可以很明显地看出其书法风格为帖学一脉,属于帖派书家的范畴。

《二铭草堂金石聚》[5](下文简称《金石聚》)是张德容编著的一部金石图谱类著作。该书以张氏所见金石拓本分次时代,共为四编。周秦至南朝为一编,北魏至隋为一编,唐至五代为一编,南诏、大理、西夏、朝鲜为一编。然今所见者,仅有初编,南朝以下诸编未见刊行。笔者查检文献后推断,张氏在将初编付梓之时,对全书的体例做了比较大的调整。民国《衢县志》载:“公余之暇,辄收罗六朝以上及周秦文字……尝欲钩勒唐宋及南诏、大理诸碑各为一集,惜未成书。”[6]由此可见,张氏最初的设想,是将全书体例一以贯之,自周秦至南诏,所见金石皆一一钩摹成编。但《二铭草堂金石聚自叙》云:“容于秦汉皆钩摹之,三国至南朝碑版无多,因而附焉,北魏以下则录其全文,记其行款,亦仿《萃编》之例,刊而存之。”[7]可见张氏调整了最初所设想的体例,仅出版、全文钩摹了周秦至南朝的金石碑版,北魏以下则变为了仅录全文且未能出版。

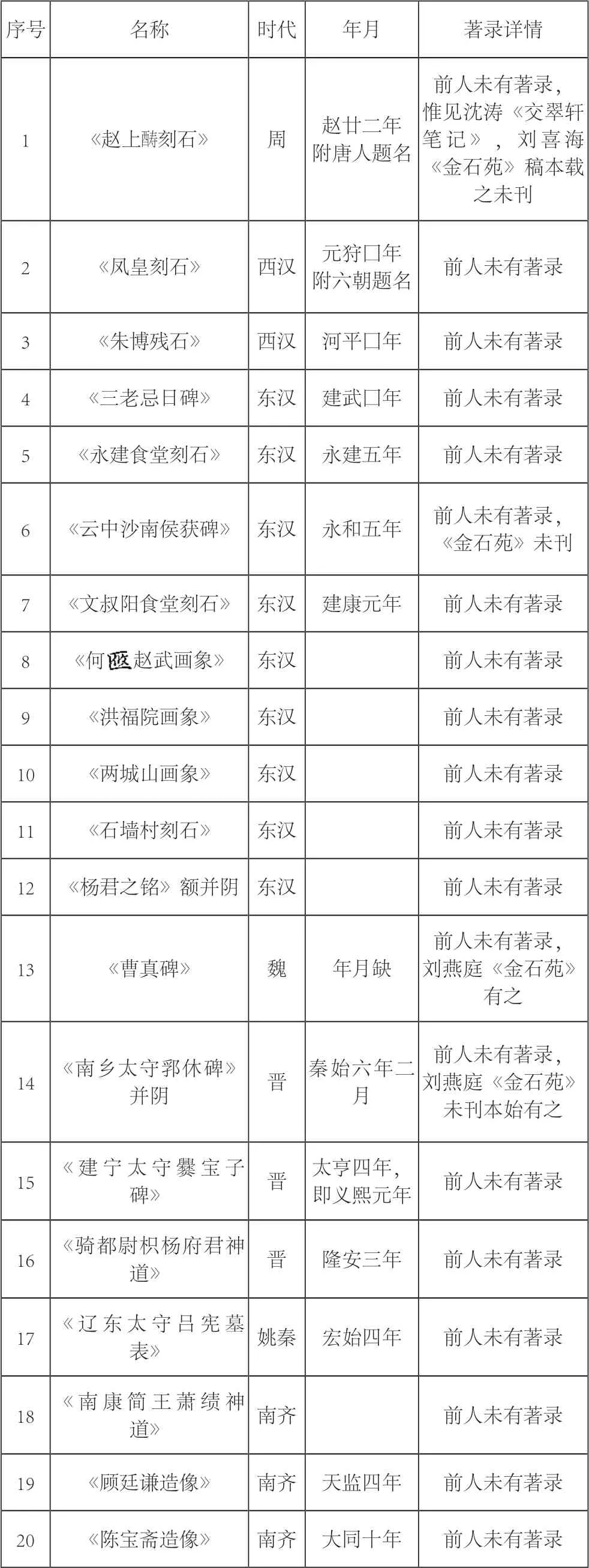

《金石聚》虽只刊行了周秦至南朝一编,但其所收金石颇丰,共计148种,其中有部分是前人未曾著录的。张氏《金石聚论略》中云:“每碑之后,系以跋语,皆就鄙见所及,略为考证,若前人所已言者概不多赘,惟昔人所论有鄙见所未安者,亦复论及之,其有前人所未著者,则必加详焉。”根据张氏所说的“其有前人所未著者,则必加详焉”,笔者统计共有20种(见表1)。

依照张氏存真的收录原则,上表所录碑版必定是其断为真刻无疑的。《金石聚论略》中张氏较为详细地说明了他的收录原则与金石考辩:

金石贵真,无取伪物,然此惟明眼人自能辨之,非口舌所能争也。从前《陈德碑》的为禇千峰伪造,而阮文达乃力赞其真,千虑之失,贤者不免。近日新出诸碑如《何画象》《朱博残石》《上庸长》等,无论前人有无著录,皆确然可信可宝。若《麃孝禹》《阳嘉残碑》之类,则与从前之《杨量买地》《嘉禾九穗》等,皆望而知为伪物者也,杨、嘉正面,或犹谓有可混珠,碑阴则伪迹尤显然无疑矣。尝谓《岣嵝碑》确为杨慎伪造,而数百年来举世为其所蒙,不可解也。凡此之类,皆所不录。[8]

表1

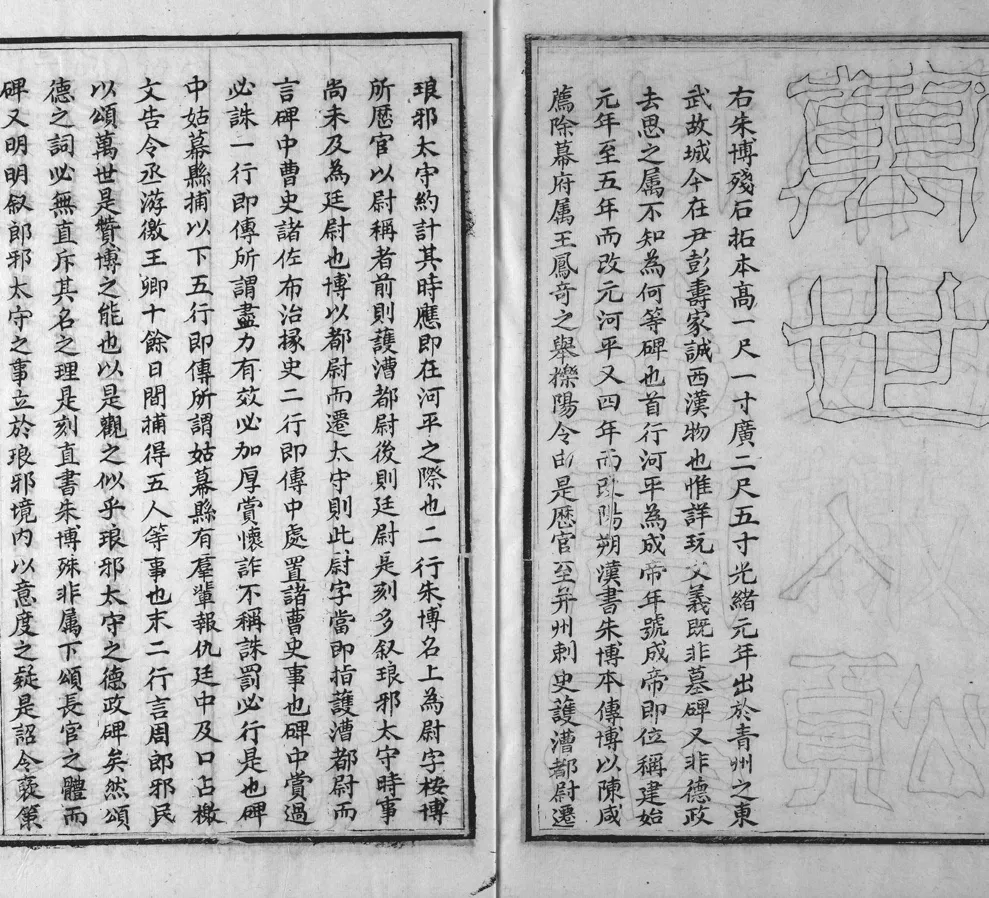

由此可见《金石聚》每收录一碑,张氏必先考证,以便去伪存真。(图1)

图1 《二铭草堂金石聚》清同治十二(1873)刻本 浙江省图书馆藏

然而今日看来,张氏的考证判断也未必完全准确。比如他将《麃孝禹》《阳嘉残碑》《杨量买地》《嘉禾九穗》视为伪物,实乃不确。前三种石刻,当今学界已基本认定为真刻无疑。后一种《嘉禾九穗》,虽前后行风格、大小不同,但直接断其为伪刻也不免失之偏颇。因为此四种石刻未被收录于《金石聚》,所以张氏对于其真伪的具体考论便无从得知。再如张氏对伪刻《朱博残石》的考论,《金石聚》卷一载:“右《朱博残石》,拓本高一尺一寸,广二尺五寸。光绪元年出于青州之东武故城,今在尹彭寿家,诚西汉物也。惟详玩文义,既非墓碑,又非德正去思之属,不知为何等碑也……以意度之,疑是诏令褒策之文……西汉刻石向称难得,而其字正是未有挑法之八分,则为西汉之石当无可疑者。使欧、赵诸公见之,宜不知若何欣赏也,是可宝已。”[9]但实际上,《朱博残石》实为清代尹祝年、尹伯渊父子所伪造,罗振玉《石交录》中有详尽考述:

近人于古刻真伪往往是非倒置,如《朱博残碑》乃尹祝年广文所伪造,广文晚年亦不讳言。余曾以书质广文,复书谓少年戏为之,不图当世金石家竟不辨为叶公之龙也。[10]

图2 《二铭草堂金石聚》清同治十二(1873)刻本 浙江省图书馆藏

清·张德容《东鲁西京》联 选自卢国俊《清代翰林墨迹赏评》 中国美术学院出版社

除此之外,张氏对石刻尺寸的测量上也有不同程度的偏差。例如《金石聚》卷十一《张迁碑》跋文中写道:“右汉《张迁碑》,拓本连额高七尺三寸,广三尺,在东平州学。”[11]按照邱光明《中国古代度量衡》中清代一尺为三十二厘米的说法,“高七尺三寸,广三尺”这一数据与当代实地测量结果差距甚大。虽然当代对《张迁碑》原石的测量数据不尽相同[12],但是张氏仅仅依靠拓本测得的尺寸远远小于原石尺寸是毋庸置疑的。(图2)

张氏考证的失误,在一定程度上与其仅依据石刻拓本有关,《金石聚》中多处提及他在钩摹和考证时依托的是石刻拓本而非原石。比如:

盖天下碑刻不能悉皆目击,或据原碑,或据拓幅,故不能尽合也。今不论碑之边廓若何,概就拓本以营造尺度之,庶可传信。[13]

碑版拓本不特新旧不同,即一时所拓,其椎有轻重,纸有精粗,墨有深浅,亦本本不同,有此明而彼晦,或此缺而彼完。今每钩摹一碑,必取所得新旧拓本尽列于前,细意核对,不拘一本,或此字取此本,彼字取彼本,皆择其善者从之。若以一本观之,往往有不合,阅者详之。[14]

今流传汉碑惟《韩敕》《曹全》《百石卒史》等数种笔意犹存,锋棱可见,此外必须旧拓佳本乃有精神,虽好古家不乏珍藏,每每难于假借,惟遇一二知己,许互相欣赏者假以摹出,固与寻常钩本不同。[15]

有甚模糊之碑而钩本反甚明白者,此其临时审谛,具有苦心,阅者不必疑其别有佳本,亦不必疑其以意自为。[16]

综观上述,张氏在钩摹时虽然注意到了拓本的早晚、精粗、墨色,但是往往忽略了原石的价值,过分地依靠拓本来判断碑刻的大小与形制、文字的多少与位置。虽然钩摹精审,但也不免招人批评,如林钧《石庐金石书志》中云:“余读张氏《金石聚》而病其著录疏衰焉,按其所收盖近时通行墨本,川陕碑贾捆载,可致钩刻,既复恶劣。”“张氏此编选辑颇博,多取原拓双钩……而未见原碑,自为瞽说,迷误后人。”[17]依托拓本来加以考证,其实就清代的金石学者而言,是很常用的一种基本研究途径和方式。比如张德容的好友陆增祥在其《八琼室金石祛伪》中,也认为《麃孝禹》与《嘉禾九穗》为伪刻。其论《嘉禾九穗》云:“癸酉冬,汪砚山寄赠,云:‘东省丁筱农所贻,未详所在,惟《枕经堂跋》有之。’予审视之,近今伪作耳。首行大字与后五行小字笔势不类,前列四大字,后共三十一字,首行八字,余俱七字,末行二字。方小东以为每行八字,共三十四字,其所录之文亦与此不合。岂小东所见又是一本邪?至‘会’下少一‘饮’字,则小东脱误,否则不得有三十四字矣。‘守’古‘狩’字,小东谓由篆趋隶之省,非。‘ ’亦非‘以’之省。”[18]从上面的论述中,可以发现:陆氏也是依靠拓本来判断《嘉禾九穗》为伪作,而不是根据原石。

虽然张德容的金石研究因其时代局限性而存在一定的偏失,但是这也并不能掩盖其于金石、书画之学的价值。纵览张氏所收前人未曾著录的碑刻,如《赵上 刻石》《三老忌日碑》《曹真碑》《南乡太守郛休碑》《建宁太守爨宝子碑》等名刻,都是首次著录于《金石聚》,对于金石碑版的传播与保存都有着不可磨灭的作用。林钧所言“今三衢颇以是书珍秘,印刷且索厚值”[19],也可反映出《金石聚》的影响。

注释:

[1]此篇论文是在笔者《清张德容〈二铭草堂金石聚〉研究二题》一文的基础之上删改并扩充资料后完成的,原文曾入选浙西书法学术研讨会。

[2]来新夏.张德容家传[G]//清代科举人物家传资料汇编(卷3).北京:学苑出版社,2006:99-104.

[3]陆增祥.八琼室金石札记[M].吴兴刘氏希古楼刻本(卷1):12.

[4]卢国俊.清代翰林墨迹赏评[M].杭州:中国美术学院出版社,2014:134-135.

[5]张德容.二铭草堂金石聚[M].清同治十二年刻本.

[6]郑永禧.衢县志·人物志[M].民国二十六年铅印本.

[7]张德容.二铭草堂金石聚·自序[M].清同治十二年刻本:3.

[8][13]张德容.二铭草堂金石聚·论略[M].清同治十二年刻本:2.

[9]张德容.二铭草堂金石聚(卷1)[M].清同治十二年刻本:61-62.

[10]罗振玉.石交录(卷1)[M].贞松老人遗稿本:24.

[11]张德容.二铭草堂金石聚(卷11)[M].清同治十二年刻本:25.

[12]刘正成主编的《中国书法全集·秦汉刻石二》录高314厘米,宽115厘米。故宫博物院官网与高文《汉碑集释》都录高为317厘米,宽106厘米,尺寸不尽相同。因为通碑被玻璃罩护之,所以笔者无测量条件,故尺寸尚不明确。

[14]张德容.二铭草堂金石聚·论略[M].清同治十二年刻本:3-4.

[15][16]张德容.二铭草堂金石聚·论略[M].清同治十二年刻本:4.

[17]林鈞.石庐金石书志(卷6)[M].民国十二年林氏宝岱阁刻本:6-9.

[18][19]陆增祥.八琼室金石祛伪[M].民国十四年希古楼刻本.