我的动物朋友小黑(上)

杨海林

每天中午,爸爸妈妈都会命令我和他们午睡。他们的床靠着墙,为了防止我溜掉,妈妈会让我睡在最里面,这还不算,她还要握住我的一只胳膊。

虽然看得这么紧,但我总能溜掉——熟睡时,她的手心其实是一个“开关”,无论握得多么緊,只要轻轻地一挠,嘿嘿,她的手就会舒开。

爸爸睡在外侧,他把身体弄成一个“大”字,我如果碰到任何一笔,他都会一骨碌坐起来。

但是我也有办法对付——我观察过,有时候,他的腿或膀子会压到我的妈妈,妈妈就会摸过枕头下的鞋底不客气地抽过去。嘿嘿,我爸爸就老老实实地缩到一边去了。我学着妈妈的样子抽了他两回,蛮灵。只是有一次抽得轻了一点,发现睡梦中的爸爸犹豫了一下。所以,为了达到逼真的效果,我以后就不必手下留情了。

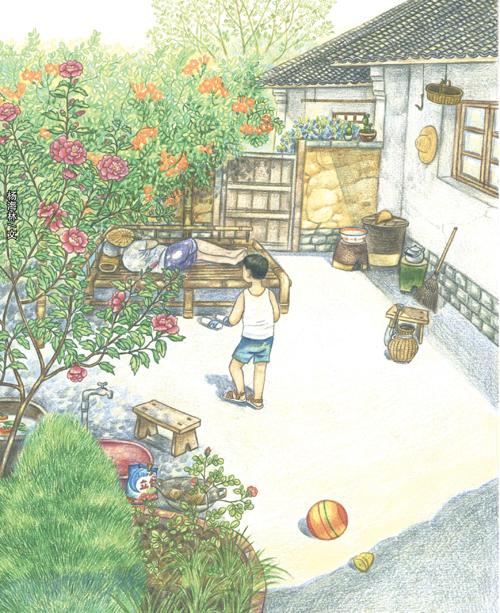

院子里的凌霄花下睡着我的爷爷,退伍多年来,他一直保持着当兵时的警惕,就算是闭着眼睛,也能知道你的小心思。

但很好玩的是,每当我从屋里溜出来,爷爷的警惕性就没有了,他会转个身背对着我。如果我大着胆子走到他的凉床边,他就会打起呼噜。

我知道他是装睡,索性去掰他的眼睛。

眼睛闭得紧紧的,像涂了胶水,怎么掰都掰不开。

今天我想去二支沟里捉黄鳝,爷爷肯定猜到了,所以他在一旁贴心地摆了一把鸭铲。嘿,长短轻重刚刚合适,而且,铲头被磨得锃亮,刃口锋利得没话说。

爷爷肯定也想跟着我去,可是他又不敢违背奶奶的命令(让他待在院子里,提防我溜出去),只好闭着眼装睡——如果我溜走了,他可以假装没有发现嘛。

爷爷的床尾还有一只鱼篓,可能是给我盛黄鳝用的。

我挠挠他的大肚子表示感谢。爷爷的呼噜本来不是太大,现在,他紧张了,一边憋着笑,一边把呼噜打得地动山摇。

我朝他做个鬼脸,转身出去了。

很快,我就来到二支沟,捉黄鳝我已经很有经验了,所以,我没有急着下到沟底,而是藏到一丛茂密的蓖麻下观察起来。

连日干旱,二支沟底多数地方只剩下薄薄一层的水。炎热的天气加速了淤泥里一些物质的腐烂,不断地产生沼气和油脂,附着在淤泥表面的絮状物就会漂浮起来。

这个时候的水源,哪里还能饮用哟?

才待了一小会儿,我就热出了一脖子的汗,我不甘心,晃晃脑袋继续搜寻着。

我知道,沟底的寂静是伪装出来,那里其实非常热闹。

为了活命,螺蛳呀罗汉狗(一种小鱼)呀泥鳅呀乌鱼呀会暂时找一个洞穴藏起来,此时它们尽量把生存的要求降到最低,仅仅靠周围极少量的水苟活。

像我刚才提到的那些家伙一样,黄鳝们也深谙此道,但它们的体形可是大了很多,一不小心,就会露出马脚。

比如现在,因为洞穴里的水很少,它们会不自觉地把脑袋抬出水面,发出“啪”“啪”的声音。

黄鳝们的洞穴弯而长,有时它们还会重新开辟出一个洞穴备用,如果贸然地下去,它们极有可能溜之大吉。它们会把位置选择在近水处已经被晒得发白的淤泥下。这样的淤泥结实,不会塌陷到洞穴里;洞穴的出入口必定小得像一枚硬币——大了,就会有螃蟹呀甲鱼呀龙虾呀这些厉害家伙进来打扰;洞穴里流出的水里会有米粒大的气泡——这是它们在水中呼吸时留下来的。

经过反复观察,我终于发现了一个黄鳝的洞穴。我提了鸭铲正想铲下去,突然发现不远处有只茶豆荚般大小的猫,因为它身上的毛是黑的,我就把它叫成小黑吧。

小黑的四条腿和下腹部已经陷在淤泥里,它闭着眼,瘪着肚子,努力地把嘴张到最大。

我根本没听到一点声音。

它可能已经陷在这里很久了,一直盼着得到帮助——也许,它曾经发出过求救的叫声,可是,它瘦弱得能看到皮毛下嶙峋的骨头,就算发出过声音,能大到哪里去呢,又能坚持多久呢?

但它没有放弃,一次次机械地张大嘴巴。

小黑恐惧和无助的样子深深地烙痛了我,于是,我冲到沟底,试图营救它。

小黑感知到了我,又张开嘴叫了一声。这回,我听到了它的声音——很微弱,但明显地透着焦急,好像并不仅仅是呼救。

小黑陷下去之前可能是想捉锅巴鱼的。现在,那几条锅巴鱼像一枚枚小小的邮票,惨白地曝晒在太阳下。

从现场的痕迹看,小黑肯定多次挣扎过,它一次次地抬起过前腿,但又一次次陷了下去。

我和小黑之间隔着不到一米的距离,我试着把鸭铲伸到它的面前。虽然看不见,但它还是飞快地拔出一只前爪,急切地摁上去,而且,它的脚趾里立即伸出了钩子,想牢牢地抓住鸭铲。

借助这条前腿,小黑很快地拔出一条后腿,喘了口气,它又拨出另一条后腿、另一条前腿,迅捷地把整个身子移到鸭铲上。

就这样,小黑被我成功地解救出来。

回到蓖麻下,我把软绵绵的小黑晾在竹篓上。一会儿工夫,它身上的淤泥就干了。它爬起来,先抖一抖,再挠一挠,它们就脱落了。

竹篓并不高,小黑“噌”地跳下地后,它把尾巴竖起来,踉踉跄跄地向附近的一小片芦苇地里逃去。

我知道它是警告我不要靠近,可是它这个样子,哪里能在野外生存呀?

我的心里生出一丝怜悯,一把将它捧起来,放到鱼篓里。

在这个过程中,我发现它闭着眼的原因了——它的双眼糊满了眼屎,可能是上了火或者有了炎症。

在野外,它得不到及时医治,还会遇上狐狸、黄鼠狼等动物,那也是凶多吉少。

小黑在竹篓里拼命扒挠,发出恼怒的“唔唔”声。

我不理它,径自盖好鱼篓,转身往家里跑去。

我没注意到不远处还有四只小猫。

以小黑的能力,它对竹篓还无可奈何,所以,我快到家的时候,它已经“叹兴(方言,指沮丧)”了,老老实实地蜷伏下来,肚子里开始“咕噜咕噜”地念佛(猫在休憩时喉咙中发出声音,民间认为是在念佛)。

我走后爷爷一直半睡半醒,现在,我刚出现在门口,他就哧溜一下凑过来:“嘿嘿,竹篓里是黄鳝吧?”

退伍后,爷爷做过我们乡里食堂的厨师,据说几任书记都对他做的“软兜长鱼”“大烧马鞍桥”(这两道都是以黄鳝为主料的菜肴)赞不绝口。现在,他很怀念那段日子,多次去河里沟里下笼子捉黄鳝,可是每一次就范的家伙都不多。

我给爷爷看竹篓里的小黑,他慌了:“小祖宗,黄鳝没捉到也就罢了,你干吗还给我请来个竞争对手?”

爷爷认为小黑是他的对手,这话可得细说。那时,我们都把粮食囤在家里,老鼠们想着好事,便赖着不肯走。这在别人家是个麻烦事,可是我的爷爷瞌睡少,他半夜里就想找点事做做。

爷爷悄悄地起床,身后藏着把乌木戒尺,一旦哪个方向传来老鼠的响动,他就会狠狠地抡过去。

因为老鼠太多,又因为爷爷一直保持着年轻时在部队练成的准头,所以虽然周围黑咕隆咚,但仍鲜有抡空的时候。

他很得意,把这叫作“盲打”。

虽然家里的老鼠并不见少,可是每天起来,奶奶都能看到爷爷的一摞战利品,她觉得很开心。

别人要送猫,奶奶直摆手:“我家昭六就是一只猫,我们家不需要猫了。”

这次,奶奶当然也不想要小黑,她抬起眼皮朝篓子里瞟了一眼,叹了口气说:“小得就像个茶豆荚。”

我把小黑抱出来,想让这个老奶奶发一点同情心,可是她翻了翻小黑的眼睛:“还是只病猫。”

爷爷一开始冷着脸,现在发现奶奶站在他这一边了,他的脸上露出了满意的笑容。

可是小黑怎么办呀?

“唔,它也是一条命。”爷爷蹲下身,摸了摸“喵喵”叫着的小黑,“我来给它找个好人家。你先抱着它在院外待着,不准进入我的战场半步。”