老年性退行性脊柱侧凸的临床特征及发病影响因素

王滋润 肖成伟 胡豇 邹有策

(四川省医学科学院,四川 成都 610072)

退行性脊柱侧凸是指既往无脊柱侧凸病史,出现在骨骼成熟后的脊柱畸形,临床多发于腰段和胸腰段,近年来,随着人口老龄化的加剧,退行性脊柱侧凸发生率呈逐年上升趋势发展,临床症状多表现为根性放射痛、腰背痛和神经源性的间歇性跛行,严重影响人们日常生活及工作〔1,2〕。因此,临床积极筛查出诱发老年性退行性脊柱侧凸发生的危险因素,并积极予以规范处理对降低疾病发生率,改善老年人群身心健康、生活质量具有重要意义〔3,4〕。本研究将探讨老年性退行性脊柱侧凸的临床特征及发病影响因素,旨在为临床筛查老年性退行性脊柱侧凸发生提供依据。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2015年10月至2018年12月因下肢痛、腰背痛、间歇性跛行到四川省人民医院就诊的老年人350例,所有老年人行腰椎正、侧位X线片检查,男208例,女142例;年龄60~82〔平均(70.26±3.41)〕岁;体重44~75〔平均(58.65±3.41)〕kg。纳入标准:了解研究内容,签署同意书;既往无脊柱侧凸病史;无精神系统疾病、意识功能障碍;无重要脏器器质性损伤。排除标准:合并全身严重感染者;既往有腰椎手术史;合并恶性肿瘤疾病;合并脊柱严重创伤史、类风湿关节炎病史。本研究经医学伦理委员会批准。

1.2方法 所有老年人行腰椎正、侧位X线片检查,脊柱侧凸采用Cobb法测量脊柱侧凸角度进行评估,冠状位Cobb角≥10°即可确诊。依据检查结果将患者分为退行性脊柱侧凸组和非退行性脊柱侧凸组两组,统计记录两组患者临床资料,包括性别、年龄、是否盆骨前倾、是否长短腿、是否胸椎旋转不对称、是否高低肩、是否扁平足、是否存在骨质疏松、是否吸烟、是否合并慢性疾病、体重指数等,分析上述因素在老年性退行性脊柱侧凸发生中影响作用,分析老年性退行性脊柱侧凸的临床特征。

1.3统计学方法 采用SPSS23.0统计学软件行t及χ2检验;多因素分析采用Logistic回归方法。

2 结 果

2.1老年性退行性脊柱侧凸发生率 本组350例老年人中,有60例发生退行性脊柱侧凸,占17.14%;290例未发生退行性脊柱侧凸,占82.86%。

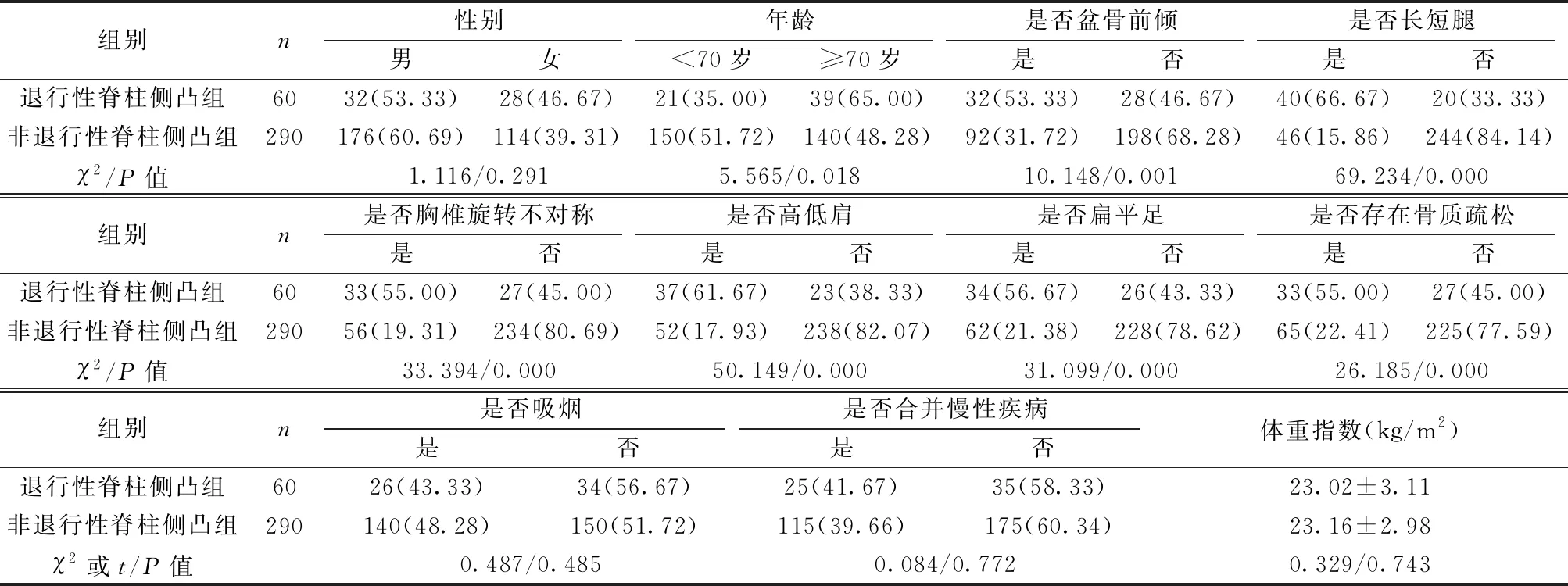

2.2老年性退行性脊柱侧凸影响因素的单因素分析 单因素分析显示,退行性脊柱侧凸组在性别、吸烟、合并慢性疾病、体重指数方面与非退行性脊柱侧凸组相比,差异无统计学意义(P>0.05);退行性脊柱侧凸组在年龄、盆骨前倾、长短腿、胸椎旋转不对称、高低肩、扁平足、存在骨质疏松等方面与非退行性脊柱侧凸组相比,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

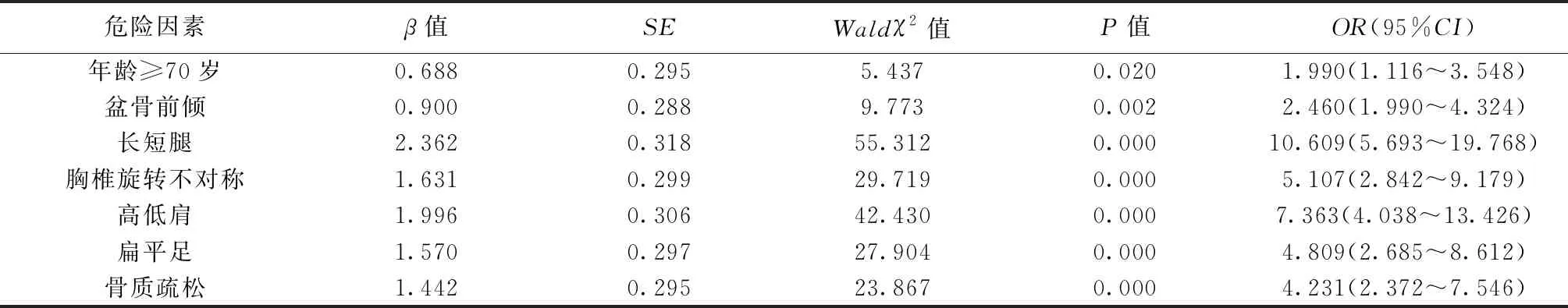

2.3老年性退行性脊柱侧凸影响因素的多因素分析 经Logistic多因素分析,年龄≥70岁、胸椎旋转不对称、盆骨前倾、高低肩、长短腿、存在骨质疏松、扁平足是导致老年性退行性脊柱侧凸发生的危险因素(OR>1,P<0.05)。见表2。

表1 老年性退行性脊柱侧凸影响因素的单因素分析〔n(%)〕

表2 老年性退行性脊柱侧凸影响因素的Logistic多因素分析结果

2.4临床特征 ①临床主要表现为根性放射痛、腰背痛和神经源性的间歇性跛行;②早期双肩高低不平,脊柱偏离中线,肩胛骨一高一低,一侧胸部出现皱褶皮纹,前弯时双侧背部不对称;③脊柱Adam前屈试验为阳性;④随着年龄的增加,退行性脊柱侧凸发生率增加。

3 讨 论

退行性脊柱侧凸是因脊柱退变引起的脊柱结构在矢状面上出现在腰椎生理前凸角度丢失而引起的一种畸形,临床多发于中老年人群,且随着年龄的增加,该病发生率呈逐渐上升趋势发展,可导致患者出现腰背痛、间歇性跛行等症状,严重影响患者生活质量〔5,6〕。临床研究指出,诱发老年性退行性脊柱侧凸的因素较多,因此临床积极筛查出引起疾病的危险因素,并予以有效干预具有重要意义〔7〕。

本研究结果显示,年龄≥70岁、胸椎旋转不对称、盆骨前倾、高低肩、长短腿、存在骨质疏松、扁平足是导致老年性退行性脊柱侧凸发生的危险因素,分析原因在于,随着年龄的增加,机体维持脊柱力学负荷平衡的黄韧带、前、后纵韧带易出现磨损、撕裂,同时椎间盘关节、关节突可发生退行性变,破坏脊柱力学负荷平衡,从而易增加退行性脊柱侧凸发生风险〔8,9〕。临床资料显示,当脊柱在冠状面发生弯曲时,对应的椎体可产生旋转,同时可导致脊柱矢状面异常弯曲;而向侧弯弯曲脊柱时,可增加侧椎间盘内压,导致椎间盘变形,造成脊柱凸侧移动;相反,侧屈脊柱对对侧的横突韧带起到拉伸作用,可造成脊柱凹侧移动,而这两种移动的形式可使椎体朝同方向轴线旋转,长期作用下可导致韧带、关节突关节出现失代偿,进而导致脊柱侧凸发生〔10,11〕。骨盆前倾可增加退行性脊柱侧凸发生风险,其原因在于,当骨盆的腰凹差大于0 mm时,可造成脊柱冠状面侧屈,从而产生生理性椎体旋转,从而诱发退行性脊柱侧凸发生〔12,13〕。因此临床对于骨盆前倾患者应进行积极的矫正,从而避免退行性脊柱侧凸发生。人们长期处于高低肩状态,可导致自身结构发生改变,表现为与肩部上抬有关肌群包括肩胛提肌、三角肌、侧斜方肌等痉挛紧张,以及周围筋膜组织挛缩紧张,导致胸椎出现冠状面弯曲,最终诱发脊柱侧凸〔14〕。长短腿是指经标准测量后双下肢的差异超过2 cm的情况,临床研究显示,长短腿造成的脊柱侧凸是非进展性、非结构性、代偿性等,且流行病学显示,长短腿患者脊柱侧凸检出率是下肢正常者的2.5倍左右,临床推测,长短腿患者在长期不平衡的力学作用下,可改变脊柱结构性,增加脊柱力量,从而增加退行性脊柱侧凸发生率〔15,16〕。因此临床对于长短腿患者应积极的予以有效处理来改善长短腿情况,如鞋垫矫正、物理治疗、手术治疗等,不仅能阻止退行性脊柱侧凸病情的进展,还可预防退行性脊柱侧凸的发生〔13〕。随着人们年龄的增加,老年患者多伴有不同程度的骨质疏松症状,从而改变椎旁肌肌力下降、应力,且骨质疏松患者背部受压力较大时,可引起非对称性椎间隙塌陷和椎体压缩性骨折,而侧凸凹侧负重较大,在压力作用下可发生微小骨折,从而增加脊柱侧凸发生风险。且有研究指出,发生骨质疏松的老年人群出现退行性脊柱侧凸的发生率是未发生骨质疏松人群的3~6倍,因此临床可将骨质疏松视为退行性脊柱侧凸开始的信号〔17〕。用最小的肌力为直立姿态提供所必需的稳定性是内侧足弓的主要作用,不仅可保持足部灵活性,利于人们适应坎坷的路面,同时可减轻走路过程中带来的足部震荡,为行走增加推进力。而存在扁平足时,其正常侧足弓的塌陷,可引起足旋前外翻、背伸畸形等情况,在旋前肌力异常作用下,可造成小腿内旋,从而导致髌股外侧关节面负荷增加,增加整个下肢动力链的负荷,导致距下关节外翻畸形,且有研究指出,距下关节外翻畸形可继发骨盆前倾,导致脊柱出现失代偿,从而增加退行性脊柱侧凸发生风险〔18〕。

综上所述,退行性脊柱侧凸临床主要表现为根性放射痛、腰背痛和神经源性的间歇性跛行,随着年龄的增加,退行性脊柱侧凸发生率增加;老年性退行性脊柱侧凸的发生受多种因素影响,其中年龄≥70岁、胸椎旋转不对称、盆骨前倾、高低肩、长短腿、存在骨质疏松、扁平足是诱发老年性退行性脊柱侧凸的危险因素,临床应重点关注存在上述因素的老年人群,并积极采取有效的防治措施,以期降低老年性退行性脊柱侧凸发生率,改善老年人生活质量。