江湖英雄:宋代“富民”阶层追求的另一种表达图式

——以《水浒传》为考察对象

《水浒传》是以富民为主角、以富民无处不在为社会背景所展开的文本写作,这正是宋代“富民”阶层崛起、“富民社会”逐步形成的历史图景的文学叙事。《水浒传》所描述的富民并非“由富而贵”实现阶层上升的群体,而是力图“以富求贵”却难以达到目标的群体。他们大多数人走向为吏之路,说明了“富民”阶层在成长过程中寻求社会地位上升之路并不容易,他们试图通过多元化的选择在基层社会获取更好的生存环境和一定的社会地位。当这些努力未能达到目标时,他们剑走偏锋试图走“造反招安”之路达到“做大官”之目标。《水浒传》“造反招安”的故事叙述,深刻反映了宋以来中国传统社会“富民”阶层对社会地位的不懈追求。

一、研究缘起

以“富民”“富户”“富姓”“富室”“多赀之家”等财富特征来称呼人,这是宋代社会出现的一个新现象,这表明宋代一股新的财富力量正在迅速成长壮大。这一新兴财富力量早已引起学界关注,相关的学术成果不断推陈出新。①近年来较为引人注目的是林文勋关于“富民社会”的研究。在林教授看来,宋代社会变革的一个重要特征是“富民”作为一个阶层崛起,在社会中发挥着动力层、中间层和稳定层的作用。随着“富民”阶层的崛起,整个社会的经济关系和经济结构发生重大的变化和调整,这种变化和调整导致形成了一个与汉唐不同的社会,即“富民社会”。②从现有的研究成果看,林文勋及其团队的研究,主要聚焦于“富民”阶层向上流动以及所产生的社会影响这一视角。[1]我们也意识到,“富民”作为一个社会阶层,该群体必然是具有一定的规模,它必然由众多大大小小“富民”、众多向上流动和仍然保持在原来社会位置的“富民”组成。因此,“富民”问题研究,不仅要关注那些已经实现向上流动的成功“富民”,还应该关注那些上升无望、停留在原来社会位置的普通“富民”。这类“富民”,他们的社会生活在正史中少有记载,在士人文集中也语焉不详。不过,在宋以来兴起的话本小说中有不少对这一群体进行了生动描写。如取材于宋元笔记中的某些历史事迹、元代被创作为话本演唱、明代成书为小说的《水浒传》,就是描写这一群体的重要作品。

当然,《水浒传》是小说不是历史,它只是把一些历史事件、人物牵引出来,通过艺术加工将其放到宋代这一社会背景中进行叙述,它的故事是虚构的。但是《水浒传》又是一部史学家们不得不重视的历史小说。日本学者宫崎市定认为:“要想了解中国,读《水浒传》要比读四书五经更有用。”[2]为什么更有用呢?李埏指出:“《水浒传》中所描述的并非真人实事,然而由于它的高度的现实主义成就,它逼真地给我们提供了剖视当时社会的最好标本。”[3]这也是虞云国所指出的:“这种读法,认定虚构的小说必有真实在其中,因为任何文学的虚构都离不开所处的时代,也就是说《水浒传》是以成书时期的社会风俗历史作为其虚构依据的,因而可以作为宋元社会历史的形象史料。”[2]

历史虽然早已沉睡于过去的时空之中,但它的发生,乃是各种人的日常生活与事件串联起来的鲜活画面。那些记录当时社会生活各方面的文本,或官修正史,或士人文集,或各地方志,等等,无不以编纂或编著者的视角去观察、理解,甚至去解读当时所发生的事件与所看到的风物,而我们今天看到的这些书写的历史,也深深烙印下了文本书写者的思想。正是从这一角度出发,历史在后现代史学家眼里均属于“心态史”范畴,即历史是历史叙事者的心态史,因其被叙事者选择、解构、策略化叙事而成为文学作品:“没有任何特定系列的偶然记录下来的历史事件本身就构成为一个故事;它所能给历史学家提供的至多只是故事的元素。事件被炮制到一个故事之中,是通过压制或者贬抑其中的某些东西,而突出另一些东西,通过描画、主题重复、语调和视角的变化、交替的描述策略等等——简而言之,就是我们通常指望在一部小说或者一部戏剧的情节化中找到的所有技巧。”[4](P42-59)史料作为文本有被文学化特点,那么反过来,文学作品也同样具有历史文本的意义,书写者所建构的时代背景就是书写者所处时代的社会心态的投射。

《水浒传》作者和成书年代至今虽尚无定论,但有一点是肯定的,那就是《水浒传》素材是来源于南宋民间流传的故事,元代就以多种话本的形式广泛流行,明代出现了《忠义水浒传》等文本的刊刻和传播。由此可见,从一个个独立故事以口述、说书、笔记小说等方式流传到形成今天所见《水浒传》这样一个完整的故事,是经过了宋元明时代乃至后世众多文人、艺人和社会公众的集体创作。由于《水浒传》的文本建构呈现出多元主体的特征,特别是参与文本建构的公众具有民间性、大众性特点,他们在讲述(话本表演者)和听讲述(话本听众)的选择中已经不由自主地渗入了他们对所处时代的社会理解和社会期望,这使《水浒传》的叙事结构鲜明地呈现出文本所揭示的时代底色和公众心态。换句话说,《水浒传》这部小说叙事反映的是宋代为主要社会背景并兼及元明时代人们的社会观念,《水浒传》所叙述的故事,隐含了当时社会面貌的真实,是当时时代图景的文学勾画。

本文正是基于这一理解,试图通过对《水浒传》文本书写的研究,来探讨宋代那些仍然根植于乡村社会、拥有财富力量但入仕无望、发达无路的“富民”,他们从地方望族、公吏之人、普通良民,一步步走向反叛官府的“梁山英雄”,最后以“造反招安”方式达到“做大官”的人生目标。这一文学故事背后是宋代社会变革的社会大背景,它深刻反映了宋以来中国传统社会“富民”阶层对社会地位的努力追求。

二、《水浒传》中“富民”无处不在

“惟州县之间,随其大小,皆有富民。”[5](卷八《诗病五事》,P1230)这是宋人对当时社会的描述。在正史里,有关富民的记载随处可检,仅以《宋史》为例列举几条:《宋史·高宗传》载“命州县谕富民捐资助国”[6](卷三二《高宗本纪》,P604),这是富民对国家有积极贡献的记载;“今富人大姓,乘民之亟,牟利数倍,财既偏聚,国用亦屈”[6](卷一八六《食货下八》,P4548),这是官员们对富民不当行为的议论;“岐阳镇巡检夜饮富民家,所部卒执之,皮为约,不敢复督士卒,而后释其缚”[6](卷二九八《司马池传》,P9904),这是富民与地方官交往的事例;“有富民诉广陵尉谢图杀其父,本部收尉囚之”[6](卷二七〇《边珝传》,P9264),这是富民与地方官员发生矛盾的例子……在宋人文集里,有关富民的记载比比皆是:“杭州人烟稠密,城内外不下数十万户,百十万口。每日街市食米,除府第、官舍、宅舍、富室,及诸司有该俸人外,细民所食,每日城内外不下一二千余石,皆需之铺家。”[7](卷一六《米铺》,P137-138)这是城市里的富民。“秦棣知宣州,州之何村,有民家酿酒,遣巡检捕之。领兵数十辈,用半夜围其家。民,富族也,见夜有兵甲,意为凶盗,即击鼓集邻里,合仆奴持械,迎击之。”[8](乙志卷一六《何公村案》,P323)这是乡村中的富民,等等,不胜列举。这些随处可见的“富民”记载或议论,说明了宋代“富民”无处不在且关系重大。

同样,当我们重新审视这部被认为描写底层社会人物众生相的《水浒传》作品,发现它也具有“富民”无处不在的特点,可以说,整个小说的叙述是围绕“富民”生命史展开的。宋江是《水浒传》的主人公,宋江一出场就亮明了其财富实力雄厚的特点:

那押司姓宋名江,表字公明,排行第三,祖居郓城县宋家村人氏。为他面黑身矮,人都唤他做黑宋江;又且于家大孝,为人仗义疏财,人皆称他做孝义黑三郎……这宋江自在郓城县做押司。他刀笔精通,吏道纯熟,更兼爱习枪棒,学得武艺多般。平生只好结识江湖上好汉:但有人来投奔他的,若高若低,无有不纳,便留在庄上馆谷,终日追陪,并无厌倦;若要起身,尽力资助,端的是挥霍,视金似土。人问他求钱物,亦不推托。且好做方便,每每排难解纷,只是周全人性命。如常散施棺材药饵,济人贫苦,周人之急,扶人之困。以此山东、河北闻名,都称他做及时雨,却把他比的做天上下的及时雨一般,能救万物。[9](第十八回,P226)

在《水浒传》中,江湖之人只要听到宋江之名,都知道他是仗义疏财的“及时雨”。随时可以拿出钱财帮助人,表明宋江是一个富有之人。宋江是一个小小胥吏,他的财富来源书中没有明说,但是宋江是“富二代”出身却是实情。书中描写了宋江父亲宋太公有一庄园宋家庄,庄园里庄客随时供其使唤,可随手拿出酒肉招待来者和用钱解决问题。如官府到宋太公庄园捉拿宋江之时,宋太公开门迎待:“请两个都头到庄里堂上坐下,连夜杀鸡宰鹅,置酒相待。那一百士兵人等,都与酒食管待,送些钱物之类。取二十两花银,把来送与两位都头做好看钱。”在州衙前送别宋江受押时,宋太公唤宋江到僻静处嘱咐道:“我知江州是个好地面,鱼米之乡,特地使钱买将那里去。你可宽心守奈,我自使四郎来望你,盘缠有便人常常寄来。”[9](第三十六回,P468、P469)

不唯宋江,《水浒传》出场的人物大大小小上万个,其中不少人物是“富民”“富户”“财主”“大户”“上户”,或通过场景描述让人一看就是富室。如,史进的庄园史家庄:“转屋角牛羊满地,打麦场鹅鸭成群。田园广野,负佣庄客有千人;家眷轩昂,女使儿童难计数。”[9](第二回,P25)无论是庄园规模还是庄客人数,均表明庄主的富民身份。曾做过梁山第一把交椅的晁天王晁盖,“祖是本县本乡富户”[9](第十四回,P174),晁家庄里亦是庄客众多。规模宏大的祝家庄,“庄上自有一二千了得的庄客”[9](第四十七回,P628)。诬赖解家兄弟的毛太公,是“本乡一个财主”,亦有“二三十个庄客”[9](第四十九回,P653、P656)。《水浒传》中出现的庄园,至少有20个[3]。这些拥有较多土地和众多庄客的庄园主,显然是乡村上户,属于富民。还有一些从事工商业经营发家致富者,如臭名昭著的西门庆“是这本县一个财主,知县相公也和他来往,叫做西门大官人。万万贯钱财,开着个生药铺在县前。家里钱过北斗,米烂陈仓”[9](第二十四回,P323)。开肉铺的镇关西在当地“有钱有势”,被称为“郑大官人”[9](第三回,P46);蒋门神不仅有酒店,还放高利贷;雷横“打铁匠人出身,后来开张碓坊,杀牛放赌”[9](第十三回,P172),等等,举不胜举。

这与宋元史籍中常常出现与“富民”有关的记载颇为类似,反映了宋元社会富民无处不在这一特点。正是因为富民无处不在,才使得《水浒传》叙事从根本上难以离开富民,他们构成了故事的背景,也推动着情节的发展。若离开富民,水浒故事很难讲得下去。仅以武松斗杀西门庆这一经典情节为例,武松在清河县与人相争,怕惹官司而“投奔大官人处躲灾避难”[9](第二十三回,P289),离开大官人后在景阳冈打死大虫,场景由是从岭上转向岭下村落,“众人见了大喜,先叫一个去报知本县里正,并该管上户……到得岭下,早有七八十人哄将来,先把死大虫抬在前面,将一乘兜轿,抬了武松,径投本处一个上户家来。那上户、里正都在庄前迎接,把这大虫抬到草厅上。却有本乡上户、本乡猎户三二十人,都来相探武松”[9](第二十三回,P297)。故事继续推进,场景由岭下村落,转向故事发生的主舞台,“众乡村上户都把段匹花红来挂于武松……叫四个庄客,将乘凉轿来抬了武松,把那大虫扛在前面,挂着花红段匹,迎到阳谷县里来”[9](第二十三回,P298),在阳谷县武松偶遇自己的哥嫂,而叙事笔头又转向了上户,“那清河县里有一个大户人家,有个使女,小名唤作潘金莲……那个大户以此恨记于心,却倒赔些房奁,不要武大一文钱,白白地嫁与他”[9](第二十四回,P301)。正是如此,武大在清河县住不安稳,于是搬来阳谷县,不多时,又引出一个人来,“原来只是阳谷县一个破落户财主,就县前开着个生药铺……近来发迹有钱,人都称他做西门大官人”[9](第二十四回,P313),武松斗杀西门庆,被押往东平府,而“这阳谷县虽然是个小县分,倒有仗义的人。有那上户之家都资助武松银两,也有送酒食钱米与武松的”[9](第二十七回,P357),故事以此做结。一县之富民,身份不同,好坏不同,职业亦不同,均在不经意间嵌入了叙事之中,丝毫不觉突兀,这正是富民无处不在的绝好证明。

《水浒传》中富民大体分为两类,一类如宋江、晁盖、史进等,常利用自己的钱财和个人能力帮助他人;另一类如西门庆、蒋门神等,总是恃财为恶,为非作歹。这与宋元明史籍所载富民形象一致。在史籍中富民也常以“长者”、“善人”或“豪民”、“豪横”的形象出现。如《萍洲可谈》载:“黄州董助教甚富,大观乙丑岁歉,董为饭以食饥者,又为糗饵与小儿辈。方罗列分俵,饥人如墙而进,不复可制。董仆于地,颇被殴践。家人咸咎之,董略不介意,翌日又为具,但设阑楯以序进退,或时纷然,迄百余日无倦也”[10](卷二,P24-25)。这是“长者”类富民。豪横类富民记载亦有很多,如南宋“方震霆……承干酒坊,俨如官司,接受白状,私置牢房,杖直枷锁,色色而有,坐听书判,捉人吊打,收受罢吏,以充听干,啸聚凶恶”[11](卷一二《豪横》,P452);“鄱阳之骆省乙者,以渔猎善良致富,武断行于一方,胁人财,骗人田,欺人孤,凌人寡,而又健于公讼,巧于鬻狱”[11](卷一二《豪横》,P456)。现实中人物与小说中的人物,多有相似之处。可见,《水浒传》描述的宋代社会,是一个有形形色色富民在“表演”的社会。为什么会有众多富民出场?这就是林文勋所说的唐宋以来中国古代社会“富民”阶层的成长壮大。

三、从《水浒传》看“富民”的生存境况

从上面分析不难看出,《水浒传》是在“富民”阶层发展壮大这一时代背景下展开的叙事,其人物安排、情节发展不仅如上文所言到处贯穿着富民的信息,并且书中所揭示的社会生活,正是宋以后众多跻身于富民但阶层地位尚未稳定的富民群体的生存状况,他们艰难地寻求社会地位的上升却又困难重重,他们中的大多数无法把握自己的命运而随着时代潮流升降沉浮。

跳出《水浒传》,唐宋时期“富民”阶层如何崛起?主要是唐宋时期商品经济迅猛发展,推动了财富力量兴起。[12](P96)商品经济是一个效率优先、奖勤惩懒的社会,大多数富民是靠辛勤经营、勤俭持家、积极努力而发展起来的。如唐人王方冀的母亲,“时方冀尚幼,乃与佣保齐力勤作,苦心计,功不虚弃,数年辟田数十顷,修饰馆宇,列植竹木,遂为富室”[13](卷一八五上《王方翼传》,P4802)。宋代婺州永康吕师愈“姿善治生,不为奇术,速赢转化,徒以节俭勤力,能使田桑不失利而已”,“故骤起家,富于一县”。[14](卷一四《吕君墓志铭》,P266)故宋人李觏总结道:“独以是富者,心有所知,力有所勤,夙兴夜寐,攻苦食淡,以趣天食。”[15](P90)《水浒传》也简略勾勒出了富民的发家之路:宋江避身穆太公家,“在门缝里张望时,见是太公引着三个庄客,把火一到处照看”。宋江对公人说:“这太公和我父亲一般,件件都要自来照顾,这早晚也未曾去睡,一地里亲自点看。”[9](第三十七回,P482)《水浒传》中的宋太公、穆太公们都拥有富民成家立业、聚财守财的许多优秀品质,不仅勤俭持家,而且积极充当里正不敢违拗,与人为善,老实本分地守着田园生活,勤勉度日。

商品经济的发展成就了富民阶层成长,一个新兴的社会阶层在崭露头角,但商品经济所遵循的效率优先、优胜劣汰原则亦使这个社会充满了变数,人的贫富转化、阶层的升降流转都在快速变动,社会流动加快,一些富民获得财富和社会地位不断上升的同时,另一些富民也面临着严峻的“富不过三代”的衰败之困。谢逸云:“余自识事以来,凡四十年矣,见乡闾之间,曩之富者贫,今之富者,曩之贫者也。”[16](卷九《黄君墓志铭》,P170)张载亦云:“今日万钟,明日弃之;今日富贵,明日饥饿。”[17](卷七《出处进退辞受之义》,P90)这表明商品经济下社会分化迅速,富民的经济地位极不稳定。《水浒传》中提到的“浮浪破落子弟”不止高俅一人,富家败业走衰,看来是常事。

骤富骤贫的困境,破家败业的压力,必然使富民中分生出一批人来,他们是不安分的,他们不满足于“民”的身份,也惧怕自己财富的流失,他们是富民自身“焦虑”的化身。这批人,便是“他们”的后代,如宋江、史进、穆弘、孔亮等人,他们急切地想要通过财富的力量,获取更高的社会地位。可以看到,《水浒传》里,虽然富民出场众多,但是书中着力刻画的并非刚刚起家发展如宋太公之类的第一代富民,而是如宋江之类需要守家持业或追求更高发展的第二代富民。对于如何持家守业或自我发展,这类富民与他们的父辈有不同的想法。勤俭持家、集腋成裘的富民发家之路已不再是弟子们理想的成功之道,他们有不一样的目标和多元化的选择。这也是宋太公的困惑:“老汉祖代务农,守此田园生活。不孝之子宋江,自小忤逆,不肯本分生理,要去做吏,百般说他不从。”[9](第二十二回,P279)同样的情形发生在史家,史太公死后,“史进家自此无人管业,史进又不肯务农,只要寻人使家生,较量枪棒”[9](第二回,P30)。富民既不甘心自己平民的身份,又无心按照父辈的轨迹守着庄园土地过着小富即安的生活,那么又能通过何种路径实现自己身份转化和社会话语权获得?

最重要的途径当然是科举入仕。科举之兴,始于隋,形成于唐,完善于宋。宋代史料中不乏富民通过科举实现由富而贵转化的例子,在此不多列举。科举是“官”与“民”之间的流动通道,也是维系国家与社会的纽带,正是因为科举制度,庶民有了流向更高社会阶层的通道。但也要看到,科举入仕之路是千军难过的“独木桥”,能实现“朝为田舍郎,暮登天子朝”者寥寥无几,相当多受过一定教育的富家弟子并不能达到“光宗耀祖”之目的,也无法成就个人“做官”之理想。在“大财主家做门馆”[9](第十五回,P186)的吴用,是追求功名道路上的失败者,神算子蒋敬也是一个不第举子。宋江在《水浒传》中一出场就表明其文化人身份——“书吏”,在浔阳楼上写诗“自幼曾攻经史,长成亦有权谋”[9](第三十九回,P511)更明确说明了他所接受教育和个人志向,在重阳节时填词“满江红”、在李师师处做赋“乐府词”等细节,也表明了他受过文化熏陶和学问训练,但也只能委身一小吏。

还有一些富家弟子,从小养尊处优而堕落为纨绔子弟,不学无术。《水浒传》中的高俅就是这类人的代表:“且说东京开封府汴梁宣武军,一个浮浪破落户子弟,姓高,排行第二,自小不成家业,只好刺枪使棒,最是踢得好脚气毬。”“这人吹弹歌舞,刺枪使棒,相扑玩耍,颇能诗书词赋。”[9](第二回,P17)说明家长也在教育培养方面费过一番心血,但这些富家弟子,多只追求物质享受不愿意面壁苦读诗书,自然“不成家业”,家境也因其弟子“浮浪”而富将不保,走向“破落”。

从宋代科举榜录数量来看,真正通过科举途径改变个人和家庭社会地位的为数不多,大多数有一定文化水平的富民,是地方社会里的普通百姓。这些富民的个人追求又是如何体现在社会生活之中?人们常把“习文弄武”放在一起讲,“弄武”即建立军功,这也是传统社会人们求生存、名利的另一条通道。正因为如此,水浒传中富民有不少为习武之人。《水浒传》第二回,史进“从小不务农业,只爱刺枪使棒”[9](第二回,P28);第十回,晁盖“最爱刺枪使棒,亦自身强力壮,不娶妻室,终日只是打熬筋骨”[9](第十四回,P174),其余如宋江、孔明、孔亮、卢俊义等概莫能外,究其原因,与时代背景下边关建功施展抱负的契机分不开。第二回,王进恶了高俅,欲远走他乡,与母亲商议:“延安府老种经略相公镇守边庭,他手下军官,多有曾到京师,爱儿子使枪棒的极多,何不逃去投奔他们?那里是用人去处,足可安身立命。”[9](第二回,P23)第四回,史进家财粗重什物尽皆没了,却不愿落草,只得对朱武等人道:“我今去寻师父,也要那里讨个出身,求半世快乐。”[9](第三回,P42)师徒二人,殊途同归,在面对窘境时想到的均是去边地建功立业。宋江也曾如此劝告武松道:“日后但是去边上,一枪一刀,博得个封妻荫子,久后青史上留得一个好名,也不枉了为人一世。”[9](第三十二回,P420)

若能在边地建功立业,自然是耀祖扬名、实现个人价值之举,但这需要“时势造英雄”环境。特别是宋代从军门槛不高,《文献通考·兵考》引《两朝国史志》言:“……召募之制,起于府卫之废……自国初以来,其取非一途,或土人就在所团立,或取营伍子弟听从本军,或趁岁凶募饥民补本城,或以有罪配隶给役,是以天下失职、犷悍之徒,悉收籍之。”[18](卷一五二《兵考四》,P4555)从军的职业选择不仅不能区隔身份,还有降低身份之趋势,因此“使枪弄棒”对大多数富民而言,不过是个人爱好或多留一条谋生之路而已。

对于不少中小富民而言,为吏可能是一个更加明智的选择。吏是由职役转化而来的职业。在宋代,为了达到对乡村社会的有效管理与控制,分担国家的管理成本,国家积极利用乡村富民承担乡村职役。宋代征派税役,“一有均敷曰上户,一有追呼曰上户,一有差徭曰上户。为上户者不胜其劳”[19](卷九《正诡名法札子》)。为此,时人有“民不苦重赋而苦重役”之慨叹,也有富民“土地不敢多耕,而避户等;骨肉不敢义聚,而惮人丁”[6](卷一七七《食货上》,P4299),逃避差役的情况。但从另一个角度看,从役的富民亦是国家的乡村代理人,是“庶人在官者”[6](卷一七七《食货上》,P4299)。吏因其根植于地方社会,具有可利用当地社会网络和地方性知识的便利,这就使吏这一群体可凭借其熟人社会成员的身份优势在基层治理中处于有利地位,因此有些上户主动投名充任吏,其目的在于通过承担吏职,分取基层治理的部分权利,以满足个人成就之目标。宋代基层社会里,有人如此评价官与吏的关系:“官人者,异乡之人,吏人者,本乡之人。官人年满者三考,成资者两考,吏人则长子孙于其间。官人视事,则左右前后,皆吏人也。故官人为吏所欺,为吏所卖,亦其势然也。”[20](卷八《与赵推》,P109)胥吏“甚至其门如市,而目为立地官人者”[21](卷一《防吏弄权》,P3)。基层社会的“弱官强吏”现象,恰恰说明了富民阶层试图通过“为吏”这一途径来谋求其社会影响力。

吏是沟通官与民的中介,官府征税、保管和转运物资、巡捕治安之类的事情,都是由各类胥吏具体办理。在具体办理公务的活动中,普遍存在寻租活动。这既是宋代胥吏多无“廪给之资”这一制度设计缺陷使然,也是胥吏拥有公务办事权而获得的机会主义行动。“府史胥徒之属,居无廪禄,进无荣望,皆以啖民为生者也。”[22](卷一九六,P4759)不少胥吏对上阿谀谄媚、对下受贿横敛,谋取私利,“上自公府省寺、诸路监司、州县、乡村、仓场、库务之使,词讼追呼、租税徭役、出纳会计,凡有毫厘之事关其手者,非赂遗则不行。是以百姓破家坏产者,非县官赋役独能使之然也,太半尽于吏家矣”[22](卷一九六,P4759)。如,江南东路提典刑狱司“王晋,猾吏也……以敏给济奸,以狡险济恶,贪狠如虎狼。前政提刑受其笼络,威行九州,凌犯纲常,至敢与提刑握手耳语,人皆呼为小提刑……招纳贿赂,金帛充斥,公然架造层楼复屋,突兀于台沼之侧”[11](卷一一《籍配》,P414-415)。南宋抚州金溪县有小吏号称“三虎”,“此数人虽下邑贱胥,然为蠹日久,凡邑之苛政横敛,类以供其贿谢囊槖”[20](卷七《与陈倅》,P99)。可见,宋代社会里胥吏利用公权谋取私利情况十分普遍。充任胥吏,既可以利用混迹于熟人社会的优势获取基层控制的权利,又可以利用具体排办公事的便利获取灰色收入。而社会控制权和个人经济利益均为正在成长的富民努力追求的目标。既然科举入仕无望,那么做一介胥吏就成为其退而求其次的选择。因此,在宋代社会,充任吏使之人正如南宋王梦得所言:“夫自州而县,而乡都官,而保,寸寸而较之,夫岂非易事,其势不容不自乡都官始。此皆豪家大姓实为之。”[23](卷二〇《宋故太府寺丞知建昌军王公墓志铭》,P633)可见富民正是利用充任胥吏的机会谋求经济利益和社会地位。

正因为如此,尽管当时胥吏的名声并不好,但仍有不少人主动投名为吏,这是富民求官不成退而求其次的表现,亦是富民“求贵”心态的反映。以宋江为例,就其浔阳江头醉题反诗来看,他素有大志,亦深知时代背景之下,自己“百无一能,虽有忠心,不能得进步”[9](第三十二回,P420),于是只能做吏,这是宋江苦闷的一面。而宋江的另一面,是他对自己“押司”身份的高度认同,《水浒传》第十八回,宋江在茶坊对何涛道:“贱眼不识观察,少罪。小吏姓宋名江的便是。”[9](第十八回,P227)第二十二回,宋江见柴进,道:“宋江疏顽小吏,今日特来相投。”[9](第二十二回,P285)第三十九回,浔阳江头,宋江依栏畅饮,心里怅惘,道:“我生在山东,长在郓城,学吏出身,结识了多少江湖上人,虽留得一个虚名,目今三旬之上,名又不成,功又不就,倒被文了双颊,配来在这里。”[9](第三十九回,P511)第四十一回,宋江取无为军,对诸好汉道:“小可不才,自小学吏,初世为人,便要结识天下好汉。”[9](第四十一回,P547)对此前人多以为宋江“假道学”,笔者以为这是宋江对其身份的认同之意,这在一定程度上满足了宋江做官之心愿。

至此,再回到《水浒传》是否描写底层社会这一问题上来。不可否认,《水浒传》里描写的人物大多数是普通百姓,一百零八号“梁山英雄”不乏偷鸡摸狗、拦路抢劫者,但这只是烘托《水浒传》叙事的社会场景。以宋江为代表的对整个故事发展具有举足轻重角色的“梁山英雄”,不外乎胥吏、豪右、落魄文人几种类型,都有一定的财富实力、一定的文化知识,也有一定的社会知名度,但他们没有官方的“名分”,也未能在官府认可的“正途”中做出什么事业,他们是典型的有一定财富实力但社会地位尚未稳定的富民群体,《水浒传》正是这一群体生存境地的真实写照。

四、从《水浒传》看“富民”阶层的社会追求

宋代是一个变革的时代,社会变革带来的不确定性让人的命运充满了风险。无论是习武从军,还是充任胥吏,要实现社会地位上升都并非易事,一件偶然的小事便会导致个人命运大起大落。《水浒传》中的林冲为八十万禁军的教头,因夫人被恶霸高俅看中,平白无故遭了大祸。宋江当押司之时,家里为他准备了避一时之险的藏身地窖:“且说宋江他是个庄农之家,如何有这地窨子?原来故宋时为官容易,做吏最难。为甚的为官容易?皆因只是那时朝廷奸臣当道,谗佞专权……为甚做吏最难?那时做押司的,但犯罪责,轻则刺配远恶军州,重则抄扎家产,结果了残生性命。”[9](第二十二回,P283)当社会地位上升的各种正常渠道被闭锁之后,富民们在当时的时代背景之下还有另一条途径,那便是造反受招安。《水浒传》所描述的就是这一剑走偏锋之途。

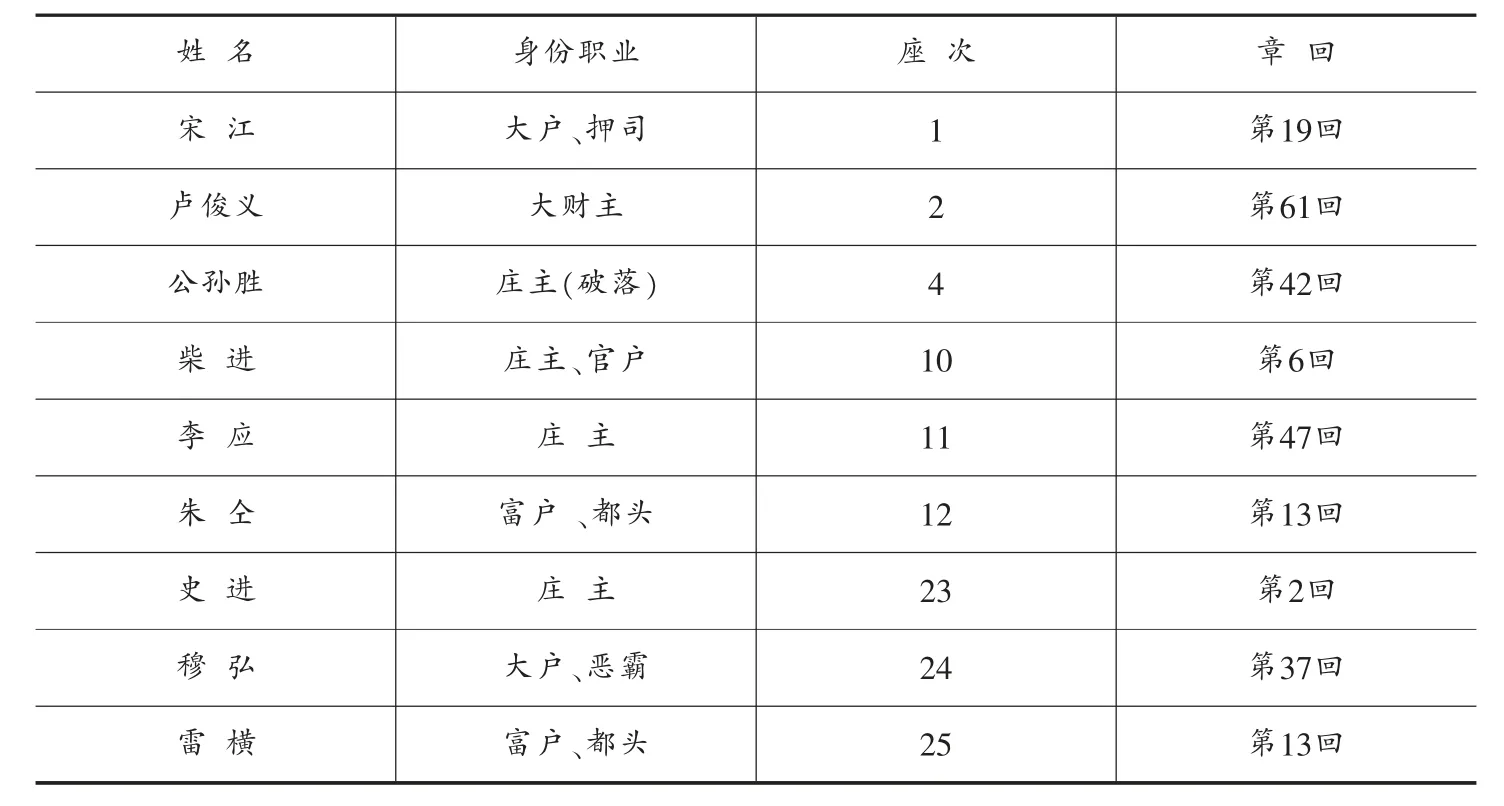

对于《水浒传》中梁山泊反抗官府的斗争是否是农民起义,学界一直很有争议,其原因主要在于梁山泊斗争的领袖不是农民。梁山泊英雄座次排名前25人中,就有9名是地主、胥吏、官户出身(见表1),都是有财富之人,曾经的第一把交椅晁盖也是本乡财主。若按林文勋所定义的“富民”,官户并不能列入其中,即便除去官户,仍然有不少富民为其重要人物。

表1 《水浒传》梁山英雄排名前25名中广有家财者

由于在地方社会具有较强的经济实力与影响力,富民也往往凭借自身实力成为地方斗争的主要领导者。梁山泊聚义,便是典型一例。先来看看梁山泊建立的过程,山寨的建立者最初是王伦,一个落魄的秀才,因得了柴进的资助,成了气候。后柴进荐林冲来投,王伦百般不愿,林冲后来出头欲杀王伦,道“你是一个村野穷儒,亏了杜迁得到这里。柴大官人这等资助你,周给盘缠,与你相交”[9](第十九回,P246)。后林冲欲尊晁盖,道“今有晁兄,仗义疏财,智勇足备,方今天下,人闻其名,无有不伏”[9](第二十四回,P248)。这一上一下,一生一死间,富民的优势便体现出来了。之后晁盖为梁山泊掌舵人,而宋江之所以坐上梁山泊第一把交椅,并非他志勇多谋或武艺高强,而是他多年来以财聚义的结果。《水浒传》中宋江每每遇到困境或生死关头,只要提到“宋江”两字,对方便问“莫不是及时雨宋押司公”[9](第二十二回,P294),然后就化险为夷。之所以如此,乃“山东及时雨宋公明疏财仗义,结识天下好汉,谁不钦敬”[9](第三十四回,P451)。可见财富在《水浒传》聚义过程中的重要性,这也是富民把财富优势转化为社会威望的过程。由此可见,《水浒传》中所写毫无疑问是一次富民领导的斗争。检诸宋代史料,我们不难发现这样性质的斗争为数不少。李埏很早便提醒我们:“据《清溪寇轨》,方腊是一个漆园主;据《杨幺事迹》,钟相是一个‘土豪’;看来都是上中户等级的人物。其前的李顺和其后的赖文政,也有类似的纪述。”[3]特别是方腊,史载:“方腊家有漆树之饶,时苏、杭置造作局,岁下州县征漆千万斤,官吏科率无艺,腊又为里胥,县令不许其雇募,腊数被困辱,因不胜其愤,聚众作乱。”[24](P65)

那么,从现实的方腊起义到小说中的梁山泊起义,这些由富民领导的反抗官府的斗争,是不是反映了富民阶层与国家的矛盾呢?《水浒传》同样为我们解答了这个问题。文本虽然写落草为寇的梁山泊众人,但推动整个小说情节走向高潮和最终结局的却是招安一事。在第三十二回,宋江第二次遇到武松,听到武松要到梁山泊入伙,宋江劝道:“入伙之后,少戒酒性。如得朝廷招安,你便可撺掇鲁智深、杨志投降了,日后但是去边上,一枪一刀,博得个封妻荫子,久后青史上留得一个好名,也不枉了为人一世。我自百无一能,虽有忠心,不能得进步。兄弟,你如此英雄,决定得做大官。”[9](第三十二回,P420)在第三十四回,燕顺邀约秦明落草,秦明拒绝道:“秦明生是大宋人,死为大宋鬼。朝廷教我做到兵马总管,兼受统制使官职,又不曾亏了秦明,我如何肯做强人,背反朝廷?”[9](第三十四回,P448)宋江父亲诈死诱宋江回来,只因为又怕宋江“一时被人撺掇落草去了,做个不忠不孝的人”[9](第三十五回,P465)。宋江虽然最终落草梁山泊,但对朝廷忠心不改,不断向众兄弟宣扬期待朝廷招安之目的,“望天王降诏早招安,心方足”[9](第七十一回,P934)。类似描写甚多。

宋江等人天天期盼朝廷招安,说直白一点就是想“做大官”,这是他们追求社会地位改变的一招险棋。为什么敢于下这招险棋,这与宋代采取“招安”之策谋求地方稳定有关。有宋一代,盗贼蜂起,《续资治通鉴长编》记载:“今盗贼已起,乃是遍满天下之渐。”[22](卷一四三,P3452)郑迎光根据何竹淇《两宋农民战争史汇编》 将宋朝发生盗贼的次数作了详细统计,指出“北宋自宋太祖乾德元年(963)朗州汪端领导‘数千人聚山泽为盗’开始,至宋钦宗靖康二年(1127)北宋灭亡,在164年间,共发生规模大小不同的盗贼事件203次”,而“在南宋统治的152年间,共爆发230次‘盗贼’犯罪”。[25]如何解决这一社会矛盾?“绍兴间,盗贼充斥,每招致,必以厚爵。”[26](P9)宋人李纲曾言:“自到任以来,夙夜究心……并招安到久不获败贼首周十隆、谢小鬼、赖十九、丁二十一、刘动天、谢先、谢聪、罗动天、尹宝、张大闲、方叔公等头项,人数不少。”[27](卷一〇一《乞施行余应求张觷捕盗功效奏状》,P967-968)可见,用招安的方式解决社会冲突,是宋廷国家治理中常用手段。

结合《水浒传》来看,可做出如下推断:首先,宋朝为维稳采取的“招安”之策在民间已被诠释为一条“造反——招安——做官”的终南捷径。建炎后民间广为流传这样一句口号“仕途捷径无过贼,上将奇谋只是招”[28](卷中,P67),宋江在浔阳江头醉题反诗,李逵道:“吟了反诗打甚么鸟紧,万千谋反的倒做了大官。”[9](第三十九回,P518)应也道出了当时这一现象。其次,朝廷“招安”之策一方面遏止了地方叛乱升级,另一方面却又产生“教人做盗”的负面效果。在《水浒传》中,“招安”一词在不同场合,由不同身份的人多次提到,显然已成了一种普遍社会心理。时人言“官府不能讨捕,多是招安,重得官爵,小民歆羡,皆有效仿之意”[27](卷八二《论福建海寇札子》,P829)。因此,在《水浒传》里,多次出现为招安做官而投奔梁山泊的“英雄”,如戴宗劝石秀入伙时言:“小可一个薄识,因一口气,去投奔了梁山泊宋公明入伙。如今……只等朝廷招安了,早晚都做个官人。”[9](第四十四回,P592)

当然,通过为盗做官的富民毕竟只是少数,从《水浒传》所展示的社会大背景来看,这种情况多发生三种类型的富民身上:一是财富和社会地位开始走下坡,有可能从富民阶层向平民阶层流动之人;二是财富力量和个人努力能够支持其向上流动,但是社会环境限制其发展之人;三是因特殊际遇使其丧失了向上流动机会之人。而这三类人,都不可能是大富者,只可能是中富或小富者,他们的家庭财产既可以支持其成就事业,亦可能在社会动荡之中随时消逝不保,这一类人上升不易掉落却十分可能,他们的未来充满不确定性,他们是社会中最为焦虑之人群,也是最容易寻求偏激道路之群体。

五、结语

历史小说之所以具有历史文本的意义,在于文本叙事所展开的社会背景和人物形象乃是书写者所处时代社会心态的投射。《水浒传》作为一部具有强烈现实主义特色的小说,文本形成经历了南宋民间流传故事到元代话本到明代文人创作集成,这一过程赋予了这部文学作品很强的社会现实叙事性和大众理想建构性。不少人对以宋江为代表的梁山英雄及其结义造反行为是“农民阶级”“农民起义”提出质疑,但他们仅仅以这些梁山英雄多数不是农民作为解释,其结论未免过于简单;某些《水浒传》研究者或把梁山好汉反贪官不反朝廷这一现象归结为“投降主义”,或将其解释为反腐倡廉,这种解读也颇有呼应时代之嫌。在我们看来,《水浒传》之所以形成目前所看到的这样一个叙事文本,正是深刻反映了唐宋以来“富民”阶层崛起,“富民社会”到来这样一个时代背景。

唐宋时代是社会发生重大变革的时期,其中一个重大变革就是商品经济迅猛发展。在这个时代里,个人利益最大化的经济目标吸引着人们想方设法,甚至是不择手段地追求财富并通过财富获取社会地位。在追求经济利益过程中,商品经济的竞争性、流动性、平等性推动着社会群体以优胜劣汰的方式发生分化和流动,形成新的社会分层,改变着社会结构。“富民”阶层就是商品经济发展应运而生的一个新兴社会阶层,他们靠经营土地或工商业而致富,又积极利用“科举取士”这一通道努力追求个人和家庭社会地位的上升,这也是“耕读传家”成为这一时代新出现的家庭文化③的重要原因。但是,尽管有不少富民经济地位上升和文化水平提高,这一阶层中仍然有相当一部分其财富状况和社会地位都不太稳定。当他们靠科举获取社会地位的追求无望之时,他们努力谋求各种方式的基层控制力以提升其话语权。如在基层社会中充当胥吏谋求“公权”,利用熟人社会人际网络优势来获取某种社会威望,或者试图走从军立功之路达到光宗耀祖之目的。《水浒传》中宋江等人是胥吏出身、林冲等人军人出身,大抵如此。若这些通道均不能达到其目标之时,就会有人采取极端方式谋求改变。《水浒传》中梁山领袖宋江,一步一步不得已走入江湖,从落草之时就期待着朝廷招安,最终主动谋求招安得以成功,甚至在最后性命不保之时仍然不忘服从朝廷旨意。这一“造反——招安”的故事叙述,就是“富民”阶层中的一些中下层富民,苦苦追求社会地位提升的一种极端行为反映。这也表明,唐宋以来崛起的“富民”阶层,并非与官府相对抗的异己力量,而是愿意主动维护国家统治的中间层和稳定层。

注释:

①如20世纪初蒙思元《元代社会阶级制度》(上海人民出版社2006年版)直接将“富民”作为一个重要的社会群体研究。50年代傅衣凌《明代江南富户的经济分析》及许涤新、吴承明《中国资本主义发展史》等研究将“富民”“富户”作为与封建经济相异和与封建制度相对抗的经济力量进行分析。进入90年代后,我国大陆学者有黄启昌、洪沼、冯贤亮、刁培俊等,我国台湾地区学者有杨宇勋、郑铭德等都对“富民”有关议题进行了研究。具体可见黄启昌:《富民阶层与宋代社会》(《求索》1995年第3期),洪沼:《明初的迁徙富户与粮长制》(《中国社会经济史研究》1984年第1期),刁培俊:《宋代的富民与乡村治理》(《河北学刊》2005年第2期),杨宇勋:《试论南宋富民参与祠庙活动》(《淡江史学》2013年第1期),冯贤亮:《明清江南的富民阶层及其社会影响》(《中国社会经济史研究》2003年第1期),郑铭德:《义利之间:宋代士大夫眼中的富民》(台湾清华大学历史研究所博士论文,2009年),郑铭德:《宋代富民释疑》(《宋学研究集刊》第一辑,浙江大学出版社2008年版)。

②这些观点在林文勋教授的多部著述中都有论述。参见林文勋:《唐宋社会变革论纲》(人民出版社2011年版)、《唐宋乡村社会力量与基层控制》(云南大学出版社2005年版)、《中国古代“富民”阶层研究》(云南大学出版社2008年版)、《中国古代史的主线和体系》(《史学理论研究》2006年第2期)、《中国古代“富民社会”的形成及其历史地位》(《中国经济史研究》2006年第2期)、《中国古代的“保富论”》(《历史教学》2006年第12期)、《唐宋“富民”阶层概论》(载姜锡东、李华瑞主编《宋史研究论丛》第9辑,河北大学出版社2008年版)等研究成果。

③程民生教授2019年12月13日在云南大学学术讲座《耕读文化在宋代的确立》中,提出“耕读”一词在宋代出现,耕读文化于宋代确立。