中外双边司法协助协定间接管辖权条款的模式和规则

濮云涛

一、问题的提出

间接管辖权是指在外国民商事判决的承认和执行程序中,被请求国法院对原审法院的管辖权进行审查的制度。间接管辖权是调整内国法院对外国法院是否正确行使管辖权的评判方式,而直接管辖权是调整一国法院裁判实体性纠纷的权力。〔1〕See Ralf Michaels, “Some Fundamental Jurisdictional Conceptions as Applied in Judgment Conventions”, in Eckart Gottschalk et al., Conflict of Laws in a Globalized World, Cambridge University Press, 2007, pp.35-36.直接管辖权协定的缔结以缔约国之间存在紧密的政治和经济联系为前提,如布鲁塞尔公约体系依托于欧盟的运作。〔2〕See Arthur T.von Mehren, Adjudicatory Authority in Private International Law: a Comparative Study, MartinusNijhoff Publishers, 2007, pp.52-55.虽然间接管辖权协定不如直接管辖权协定协调国际民事管辖权深入,但是间接管辖权协定是目前较为可行的方式。

判决承认与执行领域的双边协定机制未受到理论界的足够重视。有学者认为,双边协定机制并非国际司法合作机制的主流。〔3〕参见王吉文:《外国判决承认与执行的国际合作机制研究》,中国政法大学出版社2014年版,第107-113页;Justyna Regan,“anRecognition d Enforcement of ForeignJudgments - A Second Attempt in the Hague” 14 Richmond Journal of Global Law and Business 87-88 (2015).事实上,双边协定和多边协定的作用存在差异。多边公约对管辖权基础的限定较为严格,其目的在于为判决的国际流动提供较低的标准;而双边协定是为判决的承认和执行提供更高的平台。高质量的双边协定构成了多边协定的文本基础,有助于推动多边协定的谈判。〔4〕See Wendy Kennett, The Enforcement of Judgments in Europe, Oxford University Press, 2000, p.26.海牙公约的谈判过程表明,国际社会尚未对间接管辖权条款达成共识,只有在循序渐进的基础上协调国际民事管辖权,才能有效推动判决的国际流动。

中外双边司法协助协定(以下简称“中外双边协定”)的总体数量不少,但是我国与很多贸易大国未缔结双边协定,我国法院适用双边协定的频率不高。〔5〕有学者统计,仅有约1%的承认与执行外国法院判决案件适用了双边协定。See King Fung Tsang, “Chinese Bilateral Judgment Enforcement Treaties” 40 (1) Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review 30 (2017).在一些应当援引双边协定的案件中,法院没有援引。〔6〕例如,银川市中级人民法院(2017)宁01协外认1号,法院未援引协定中的间接管辖权条款;广州市中级人民法院(2005)穗中法民三初字第146号,法院未提及双边协定。这种情况与间接管辖权规则的不合理性有关。完善双边协定中的间接管辖权规则,能够有效提升双边协定在判决承认与执行中的作用。

中外双边协定间接管辖权条款的模式和规则分别体现其宏观基础和微观特性。间接管辖权条款的模式决定了其规则的具体内容;而间接管辖权条款的规则对其模式的选择亦有影响。现行立法和双边协定的间接管辖权条款是研究的依托,本文在论证中外双边协定间接管辖权条款应采取的模式和规则之前,总结现行制度的特点,提升结论的针对性。

二、国内立法和双边司法协助协定间接管辖权条款的特点

双边协定可分为我国与外国缔结的司法协助协定(中外双边协定)和外国之间缔结的司法协助协定(以下简称“外国双边协定”),本文通过统计分析,比较中外双边协定和外国双边协定的异同。

(一)不同法系国家间接管辖权条款的特点

本文研究了美国、英国、澳大利亚、新加坡、印度和南非〔7〕南非和印度分别属于混合法系和习惯法系国家,但其国际民事诉讼制度受英美法系影响较深,故纳入英美法系国家探讨。6个英美法系国家的间接管辖权立法,以及日本、韩国、比利时、德国、瑞士、奥地利6个大陆法系国家的间接管辖权立法,归纳不同法系国家的间接管辖权的特点。研究对象的选取以法治发达国家为主,注重合理的地域分布。

1.英美法系国家间接管辖权规则的特点

立法形式层面,英美法系国家的间接管辖权规则比大陆法系国家更加详细,注重维护法院的自由裁量权。传统意义上,英美法系国家更加注重判例的作用,在间接管辖权规则方面,英美法系国家的制定法较为完善。英美法系国家的间接管辖权制定法源于英国普通法,亦补充和发展了普通法。美国《统一外国金钱判决承认法》规定外国法院应当有对事管辖权,或对被告有对人管辖权,管辖权基础包括适当送达、自愿出庭、接受管辖、公司注册地与营业地等。〔8〕See Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act, § 5(a), § 4(b).英国《1920年司法行政令》《1933年外国判决相互执行法》《1982年民事管辖权和判决法令》列举了外国法院不具有管辖权的情形。〔9〕See Administration of Justice Act 1920,Art.9.2; Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933, Art.4.1; Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, Art.16.新加坡和澳大利亚关于判决承认与执行的制定法亦详细列举了间接管辖权基础。〔10〕See Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments Act (Chapter 264), Art.3 (2) (b); Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act (Chapter 265), Art.5 (2); Foreign Judgments Act 1991 (11 October 2013), Section 7.相比之下,南非和印度没有关于间接管辖权的制定法,间接管辖权审查仍以法官在个案中的自由裁量权为依托。

立法价值层面,英美法系国家的立法和司法突出了间接管辖权和直接管辖权的区别,注重审查原审法院行使管辖权的合理性。英美法系国家的直接管辖权规则倾向于扩大本国的管辖权;〔11〕例如,美国的长臂管辖制度和英国的令状送达制度,突出了其扩大本国司法管辖权的立法目的。而间接管辖权规则突出了对被告权利的保护和对实质公平的维护。澳大利亚的间接管辖权规则注重审查被告与原审法院的联系,避免当事人遭遇不当管辖,维护本国司法主权。〔12〕See NivTadmore, “Recognition of Foreign in Personam Money Judgments in Australia” 2 Deakin Law Review 141 (1995).印度法院对间接管辖权的审查较为严格,如果被告没有自愿接受管辖,通常原审法院就无管辖权。〔13〕See Narinder Singh, “Country Report: India”, in Adeline Chong, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Asia,Asian Business Law Institute, 2017, pp.74-76.在南非,国际管辖权的行使不以南非的直接管辖权规则和原审国的管辖权规则为依据。〔14〕See Reiss Engineering Co Ltd v Isamcor (Pty) Ltd 1983 (1) SA 1033.

2.大陆法系国家间接管辖权规则的特点

立法形式层面,大陆法系国家的间接管辖权规则较为简单,法院的自由裁量权较小。日本没有关于国际民事诉讼的管辖权规则,日本法院根据日本的国内民事诉讼管辖权规则审查间接管辖权。〔15〕See Toshiyuki Kono, “Country Report: Japan”, in Adeline Chong, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Asia,Asian Business Law Institute, 2017, pp.108-110.德国、奥地利、韩国采用“镜像原则”,考察本国法院在相同的情形下是否具有管辖权。〔16〕参见邹国勇:《德国国际私法的欧盟化》,法律出版社2007年版,第281页;Kwang Hyun Suk, “Country Report: South Korea”, in Adeline Chong, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Asia, Asian Business Law Institute, 2017, p.184; Austrian Enforcement Act, Section 80.1.瑞士较为特殊,其采用详细列举间接管辖权基础的模式,但是包括4项管辖权基础,〔17〕See Switzerland’s Federal Code on Private International Law 1987 (amended in 2007), Art.26.没有兜底性条款。

立法价值层面,大陆法系国家对间接管辖权与直接管辖权区别的关注度较低,间接管辖权审查较为宽松。大陆法系国家间接管辖权的审查依据通常是本国的直接管辖权规则,而直接管辖权规则通常较为宽松,因而间接管辖权的审查不如英美法系国家严格。比利时法院一般尊重原审法院的管辖权,除非原审国仅依据原告的国籍确定管辖权。〔18〕See Nicole Van Crombrugghe, “Belgium”, in Paul J.Omar, Procedures to Enforce Foreign Judgments (2nd edition), Routledge,2018, p.23.奥地利的审查则为即使原审法院行使的管辖权与原审国法律不符,如果符合奥地利的管辖权规则,亦具有管辖权。〔19〕See Austrian Enforcement Act, Section 80.1.韩国法院在审查间接管辖权时,考虑公正、效率、经济等因素,注重私人权利和公共利益的维护,尽可能实现判决的自由流动。〔20〕See Decision of 27 Jan.2005, 2002 Da 59788 (Korean Supreme Court); Private International Law, Act No 13759, 19 January 2016, Art.2.

(二)中外司法协助协定和外国司法协助协定间接管辖权条款的异同

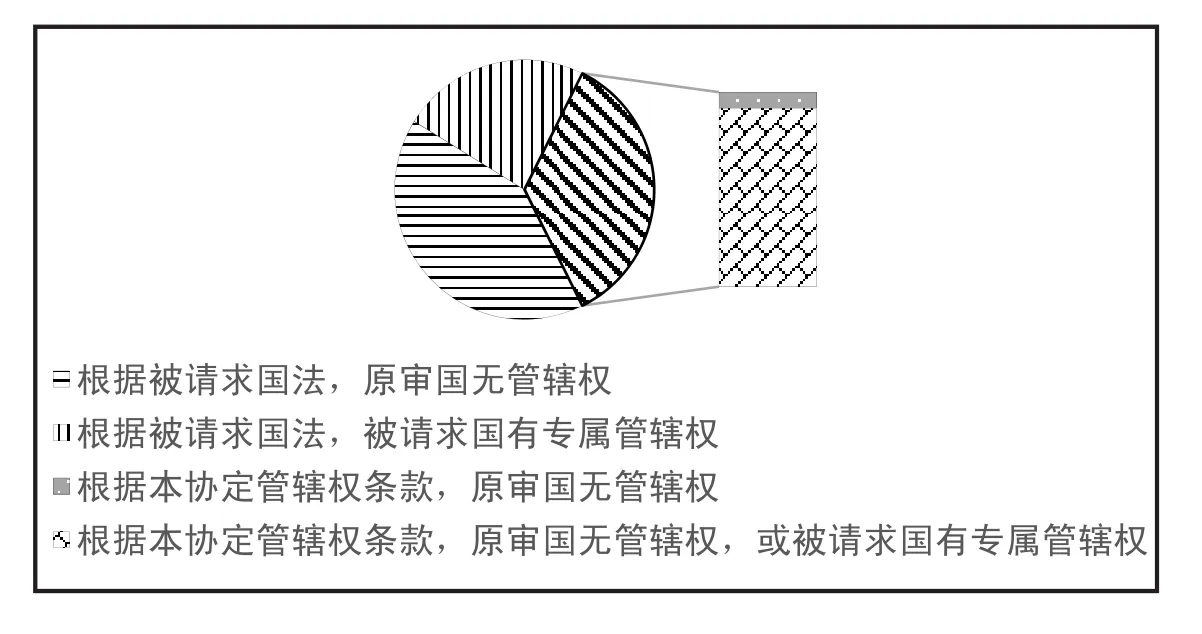

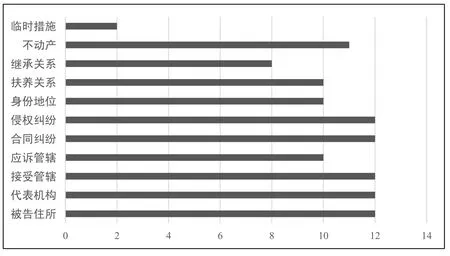

本文对所有包含判决承认和执行的中外双边协定(共34项,均纳入管辖权条款)进行了归类分析;〔21〕34项中外双边协定是指我国与以下国家缔结的司法协助协定(括号内为缔约年份):波兰(1987)、法国(1987)、蒙古(1989)、罗马尼亚(1991)、意大利(1991)、俄罗斯(1992)、古巴(1992)、土耳其(1992)、乌克兰(1992)、西班牙(1992)、保加利亚(1993)、白俄罗斯(1993)、哈萨克斯坦(1993)、埃及(1994)、希腊(1994)、塞浦路斯(1995)、匈牙利(1995)、吉尔吉斯斯坦(1996)、摩洛哥(1996)、塔吉克斯坦(1996)、乌兹别克斯坦(1997)、越南(1998)、老挝(1999)、突尼斯(1999)、立陶宛(2000)、阿根廷(2001)、朝鲜(2003)、阿拉伯联合酋长国(2004)、科威特(2007)、秘鲁(2008)、巴西(2009)、阿尔及利亚(2010)、波黑(2012)、埃塞俄比亚(2014)。并且通过Heinonline数据库、有关政府网站检索出若干项包含判决承认与执行的外国双边协定。中外双边协定间接管辖权条款的类型如图1所示,其管辖权基础如图2所示。〔22〕间接管辖权条款作为判决承认和执行的条件之一,有两种表述模式:“满足特定情形,肯定原审法院的管辖权”(积极模式)和“不满足特定情形,否定原审法院的管辖权”(消极模式),二者本质上具有一致性。为便于统计分析,本文将间接管辖权条款的表述模式统一为消极模式。由于客观条件所限,检索出的外国双边协定无法涵盖全球所有国家缔结的双边协定,故本文对外国双边协定不作准确的定量分析,但会总结外国双边协定的基本情况,并与中外双边协定进行比较研究。

图1 中外双边协定间接管辖权条款的类型

图2 包含特定管辖权基础的中外双边协定的数量

中外双边协定和外国双边协定的间接管辖权条款相比,具有一定区别。第一,就缔约对象而言,中外双边协定的缔约方,均为具有大陆法系背景的国家;而外国双边协定的缔约方中,有一定数量的英美法系国家。以英国为例,与英国缔结双边协定的27个国家中,大陆法系国家(或者以大陆法系为主的混合法系国家)共有21个;〔23〕数据来源于英国外交与联邦部网站,http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/treaties/lists-treaties/bilateralcivil-procedure。印度亦与俄罗斯、蒙古、阿富汗、乌克兰、阿塞拜疆、科威特等大陆法系国缔结包含管辖权条款的双边协定。第二,就条款类型而言,大多数中外双边协定未纳入详细的间接管辖权基础;而外国双边协定更加注重间接管辖权的协调。仅35%的中外双边协定规定以被请求国法作为审查依据;外国双边协定中,大多数协定详细列举了管辖权基础。第三,就具体的间接管辖权基础而言,中外双边协定的间接管辖权基础较少,主要包括被告住所、代表机构、接受管辖、应诉管辖、侵权纠纷、合同纠纷、身份地位、扶养关系、继承关系和不动产等类型;而外国双边协定的间接管辖权基础具有多样化特征。一些外国双边明确区分了协议管辖与接受管辖,〔24〕See Austria & Italy, Convention Concerning the Recognition and Enforcementof Judicial Decisions in Civil and Commercial Matters, signed on 16 November 1971, Art.5 (5).部分协定专门规定了消费者合同和雇佣合同的管辖权。〔25〕See Israel & Spain, Convention for the Mutual Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters,signed on 30 May 1989, Art.3 (g).

中外双边协定和外国双边协定的间接管辖权条款也具有共同之处。第一,就法律适用而言,中外双边协定和外国双边协定均注重被请求国法的适用。一些外国双边协定还将详细列举的间接管辖权基础与被请求国法重叠适用。只有极少数外国双边协定以原审国法作为审查依据。第二,就专属管辖权而言,绝大多数中外双边协定和外国双边协定都将专属管辖权条款作为间接管辖权条款的一部分。很多双边协定在协调缔约国管辖权的同时,指出其不影响缔约国关于专属管辖权的规定。有的司法协助协定还在协定中列明了专属管辖权事项。第三,就具体管辖权基础而言,间接管辖权基础的表述方式具有大国主导的特征。详细列举间接管辖权基础的12项中外双边协定的各项管辖权基础的表述方式基本相同,说明我国在中外双边协定的制定中发挥主导作用。外国双边协定也具有大国主导的特征。例如,法国与阿联酋、乌拉圭、埃及缔结的司法协助协定的间接管辖权基础完全相同,法国在双边协定管辖权条款的制定上发挥了主导作用。

三、中外双边司法协助协定间接管辖权条款的模式选择

双边协定间接管辖权条款的模式较多,就本文统计的情形而言,中外双边协定有4种模式,而外国双边协定的模式更多。这些模式无论简单与复杂,都离不开下列问题:专属管辖权的地位、法律适用的方式、详细列举间接管辖权基础的合理性。解决这三个问题,能够为中外双边协定的间接管辖权条款提供合理的模式选择。

(一)专属管辖权在间接管辖权条款中的地位

1.专属管辖权应被纳入间接管辖权条款

专属管辖权是避免外国判决侵犯本国司法主权的重要制度。欧盟法院在Scherrens v.Maenhout不动产租赁案中,以原审法院侵害了不动产所在国的专属管辖权为由,直接适用公共秩序保留条款。〔26〕See Case 158/87, Scherrens v.Maenhout, 1988 E.C.R.3791, [1990] 2 CEC (CCH) 8 (1988).该案体现了专属管辖权对维护社会公共利益的重要性。在谨慎适用公共秩序保留的趋势下,将专属管辖权作为间接管辖权规则的一部分,有利于减少法院适用公共秩序保留条款。

尽管有少数中外双边协定列明了应被视为专属管辖权的具体事项,协调专属管辖权并非最佳选择。专属管辖权通常涉及一个国家法律的强制性规定,协调专属管辖权事项的难度很大。我国法律对专属管辖权的规定与很多国家不同。例如,我国国内法规定了三资合同的专属管辖权,鲜有国家将其纳入专属管辖权范围。〔27〕参见何其生:《比较法视野下的国际民事诉讼》,高等教育出版社2015年版,第114页。如果在双边协定中协调专属管辖权,可能导致不同协定约定的专属管辖权出现差异,专属管辖权的“专属性”减损。

为充分发挥双边协定的作用,宜明确规定交换缔约方关于专属管辖权的法律,予以落实。中外双边协定中,只有6项明确规定应通过外交途径提供专属管辖权条款。应当在修订已有协定和缔结新协定时,增补此项条款。更为重要的是,应在实践中落实此项规定,并且通过适当的方式(如开通法律信息平台)向公众告知不同国家的专属管辖权规则。

2.间接管辖权条款不应限于专属管辖权

《最高人民法院关于承认和执行外国法院民商事判决若干问题的规定(征求意见稿)》(以下简称“《征求意见稿》”)提供了三种类型的间接管辖权规则,其中之一是仅以被请求国的专属管辖权作为审查依据。〔28〕《最高人民法院关于承认和执行外国法院民商事判决若干问题的规定(征求意见稿)》第20条。支持该观点的学者认为,该规则具有高度的明确性,判决的国际流动不被复杂的管辖权规则所羁绊;在判决承认和执行成功率不高的情况下,应采用较低的管辖权标准。〔29〕See King Fung Tsang, “Chinese Bilateral Judgment Enforcement Treaties” 40 (1) Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review 21 (2017).反对者认为,这种处理方式会导致判决承认与执行的实质条件过于宽松。〔30〕参见李双利、赵千喜:《论承认和执行外国法院判决申请之司法审查——以中美两国的立法和司法案例为分析对象》,载《法律适用》2018年第5期,第26页。

本文认为,间接管辖权条款不应限于专属管辖权。一方面,专属管辖权与间接管辖权的立法价值存在差异。专属管辖权条款的立法价值主要是维护国家的政治利益,〔31〕参见李双元等:《国际民事诉讼法概论》,武汉大学出版社2016年版,第166页。主要涉及国家行为和公共秩序;而间接管辖权条款的立法价值更为广泛,其作为判决承认与执行的条件之一,着眼于私主体权利的维护。如果诉争事项与被请求国的管辖权没有关联,而原审法院行使的管辖权对判决负担义务人而言是不合理的,应在判决承认和执行中予以规制。另一方面,规则的明确性不是衡量规则科学性的唯一标准,过于坚持规则的明确性不利于间接管辖权功能的发挥。冯·梅伦教授认为,管辖权的明确性和公正性很难兼备;应依据这两项标准打分,根据总分进行评判管辖权规则的合理性。〔32〕See Arthur T.von Mehren, Adjudicatory Authority in Private International Law: a Comparative Study, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, pp.52-55.间接管辖权条款仅限于专属管辖权的做法忽视了规则的公正性要求。

(二)间接管辖权条款的法律适用

1.间接管辖权的审查应以被请求国法为依据

审查间接管辖权可能适用的法律包括被请求国法和原审国法。部分学者认为被请求国法应作为间接管辖权的审查依据,特别是在被请求国没有关于间接管辖权的具体规则时,依据被请求国民事诉讼管辖权规则(通常为直接管辖权规则)是最为稳妥的解决方式。〔33〕参见李双利、赵千喜:《论承认和执行外国法院判决申请之司法审查——以中美两国的立法和司法案例为分析对象》,载《法律适用》2018年第5期,第26页。也有学者反对以被请求国法作为依据,当原审国和被请求国的管辖权规则不一致时,原审国法院行使的管辖权很可能被认定为无效,〔34〕See Zheng Sophia Tang et al., Conflict of Laws in the People's Republic of China, Edward Elgar, 2016, p.154.减损判决承认和执行的稳定性和可预见性。〔35〕参见刘懿彤:《国际民事诉讼管辖权与和谐国际社会构建》,中国人民公安大学出版社2017年版,第259页。有学者认为应依据原审国法审查间接管辖权,因为法院在受理案件时,只能依据本国法判断自身是否有管辖权。〔36〕参见王国征:《外国法院判决承认与执行中的管辖权》,载《中国人民大学学报》1998第5期,第76页。也有学者反对原审国法作为审查依据,认为本国法院依据原审国法审查间接管辖权,是对实体问题的二次审查,不利于节约司法资源。〔37〕See Tanya J.Monestier, “Whose Law of Personal Jurisdiction: The Choice of Law Problem in the Recognition of Foreign Judgments” 96 (5) Boston University Law Review 1760 (2016).除此之外,有学者认为应当在比较被请求国法和原审国法的基础上,依据“与其使其无效不如使其有效”的原则,促进判决的国际流动。〔38〕参见宣增益:《国家间判决承认与执行问题研究》,中国政法大学出版社2009年版,第72页。

本文认为,间接管辖权的审查应以被请求国法为依据。间接管辖权设立的初衷,就是本国对外国行使管辖权进行必要的限制,避免外国行使过分的管辖权而对本国司法主权和当事人利益造成侵害。如果依据原审国法进行审查,这种审查模式会将间接管辖权规则虚化,无法实现间接管辖权的立法目的。因为原审国法院行使的管辖权在原审国通常都有法律依据;只有依据被请求国法进行审查,才能发挥间接管辖权制度的作用。从较为宏观的角度出发,原审法院具有管辖权作为判决承认和执行的条件之一,之所以应当依据被请求国法审查,是因为管辖权审查是对原审法院有否合理行使管辖权的价值判断而非事实判断,而价值判断的内容是客体对主体的作用,只有依据主体(被请求国)自身的规则才可能实现合理的价值判断,正当程序、公共秩序保留、欺诈例外亦是如此;而判决的终局性审查通常应依据原审国法,这是因为终局性要件不存在价值判断问题。与此同时,如果依据原审国法审查间接管辖权,需要查明外国法,不利于实现司法任务简单化。就“与其使其无效不如使其有效”的方式而言,其亦容易导致间接管辖权过于宽松而无法实现其制度价值。

2.被请求国的直接管辖权规则不宜作为间接管辖权审查的标准

很多大陆法系国家立法和双边协定以被请求国的直接管辖权规则作为间接管辖权的依据,这种方式是否妥当?本文认为,被请求国的直接管辖权规则不宜作为间接管辖权的审查标准,理由如下。

直接管辖权与间接管辖权制度价值的差异,决定了二者在内容上的不同。直接管辖权的制度价值主要是在竞争性的国际民事管辖权分配中获得更多管辖权;间接管辖权的制度价值主要在于维护判决国际流动的正当性。在此基础上,直接管辖权倾向于扩大本国的竞争性管辖权,而间接管辖权倾向于审慎判断外国法院行使管辖权是否过分。在LICRA v.Yahoo!案中,美国法官审查法国法院行使的管辖权时,依据合理性原则,而非依据美国国内法的最低联系原则。〔39〕See Yahoo! I, 145 F.Supp.2d 1168, 1173 (N.D.Cal.2001).合理性原则体现了以批判的态度看待原审法院的管辖权。

国际民事管辖权和国内民事管辖权制度价值的差异,体现了直接管辖权规则作为审查依据的不合理性。一些大陆法系国家的直接管辖权规则主要针对国内管辖权的分配,我国《民事诉讼法》亦没有对国际民事管辖权作出特别规定。国内民事管辖权和国际民事管辖权的立法起点存在差异,国内民事管辖权制度主要考虑当事人起诉是否方便、应诉地点对被告是否合理,较少考虑国家间司法管辖权的协调;而国际民事管辖权制度主要考虑域外事项与本国是否具有足够联系、域外事项对本国所要保护的利益是否有实际影响。〔40〕参见石佳友:《我国证券法的域外效力研究》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2014年第5期,第130页。如果以国内民事管辖权规则作为间接管辖权的审查依据,判决承认和执行的公平性将受到挑战。

(三)详细列举间接管辖权基础的合理性

是否应当在双边协定中详细列举间接管辖权基础?部分学者认为详细列举间接管辖权有助于提升判决承认与执行对当事人的可预期性,解决判决流动的管辖权障碍。〔41〕参见刘力:《“一带一路”国家间法院判决承认与执行的理据与规则》,载《法律适用》2018年第5期,第43页。反对的学者认为这种方式容易产生挂一漏万的后果,而且各国法律、文化背景存在差别,协调管辖权的难度较大。〔42〕参见贺晓翊:《英国承认与执行外国法院判决制度对我国的启示与借鉴》,载《武大国际法评论》2007年第2期。不同双边协定规定的间接管辖权事项不同,给法院造成了不必要的负担;〔43〕See King Fung Tsang, “Chinese Bilateral Judgment Enforcement Treaties” 40 (1) Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review 19-22 (2017).一国在决定是否行使直接管辖权时,通常不会考虑判决承认和执行的地点,因而其可能导致依据本国法行使的管辖权与双边协定不符。〔44〕See Zheng Sophia Tang et al., Conflict of Laws in the People's Republic of China, Edward Elgar, 2016, p.153.也有学者指出,英美法系国家的地域倾向是建立在绝对的国家主权之上的,因而不情愿缔结协调间接管辖权的协定。〔45〕See Istvan Szaszy, International Civil Procedure: A Comparative Study, A.W.Sijthoff - Leyden, 1967, p.316.本文认为,应当在双边协定中详细列举间接管辖权基础,理由如下。

一方面,详细列举间接管辖权基础具有其他间接管辖权模式所没有的优越性。第一,这种模式有利于维护判决国际流动的对等性。各国在间接管辖权审查的模式和具体条件方面存在较大差异,在实践中会形成判决承认和执行的不对等性,不利于我国当事人权益和我国司法主权的维护。第二,这种模式有利于提升我国在判决承认与执行领域的国际声誉。如果我国将间接管辖权规则纳入国内立法,且间接管辖权比直接管辖权的范围更窄,那么就可能被外界解读为双重标准;在双边协定中协调间接管辖权,有助于体现我国在判决承认和执行中的开放态度,使更多的国家有意愿和我国进行司法合作。第三,这种模式有利于弥补大陆法系国家在管辖权立法上的不足,满足司法实践的需求。在判决承认与执行领域,大陆法系国家注重互惠关系,对管辖权的关注度不如英美法系国家高。〔46〕See Wenliang Zhang, “Sino-Foreign Recognition and Enforcement of Judgments: A Promising Model?” 16 (3) Chinese Journal of International Law 533 (2017).大陆法系国家法官的自由裁量权较小,采用详细列举间接管辖权基础的模式,无法可依的情形将不会出现。

另一方面,学者认为详细列举间接管辖权基础存在缺陷,事实并非存在,或者能被克服。针对详细列举间接管辖权基础可能存在的不全面性,本文第四部分将论证如何解决。对于“原审法院不会考虑判决承认和执行的地点”的观点,其忽视了当事人对国际民事诉讼的影响;原告可以参考双边协定的管辖权基础,在起诉时对判决承认和执行的成功率作出科学的判断,双边协定提升了判决承认和执行的可预期性。就协调间接管辖权的难度而言,协调多边协定比协调双边协定难度更大,而国际社会在海牙公约中已经取得一定成果,双边协定中的间接管辖权的协调并非难以实现。针对与英美法系国家缔结协定的可行性,在大陆法系和英美法系融合的背景下,各国在间接管辖权领域达成更多共识,我国与英美法系国家缔结管辖权协定的难度逐渐降低;与此同时,缔结双边协定的方式更灵活,可以借鉴新加坡国际商事法院的谅解备忘录模式,循序渐进地推动管辖权的协调。

四、中外双边司法协助协定间接管辖权条款的规则选择

中外双边司法协助协定的间接管辖权条款应采用详细列举间接管辖权基础加专属管辖权的模式。在此基础上,本文从间接管辖权条款的表述方式和具体管辖权基础两个方面出发,分析间接管辖权条款的规则选择。

(一)中外双边司法协助协定间接管辖权条款的表述方式

双边协定间接管辖权条款的表述方式包括肯定性条款、否定性条款和开放性条款。〔47〕See Arthur T.von Mehren, “Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: A New Approach for the Hague Conference?”3 Law and Contemporary Problem 283 (1994).部分学者认为肯定性条款加开放性条款是最为合适的模式。肯定性条款与各国立法具有相似性,有较高的国际认可度;而中外双边协定的肯定性条款较少,如果不纳入开放性条款,间接管辖权审查将过于严格。〔48〕参见王吉文:《外国判决承认与执行的国际合作机制研究》,中国政法大学出版社2014年版,第92页。肯定性条款偏向原告,否定性条款偏向被告;开放性条款可以在个案中平衡当事人利益,也有利于协调管辖权冲突。〔49〕See Ralf Michaels, “Some Fundamental Jurisdictional Conceptions as Applied in Judgment Conventions”, in Eckart Gottschalk et.al, Conflict of Laws in a Globalized World, Cambridge University Press, 2007, p.35.尽管如此,开放性条款在《判决公约草案》中备受争议,因为其涉及援引被请求国国内法,而有些国家的管辖权条款很宽泛且经常修订,纳入开放性条款不利于维护判决承认和执行的对等性和稳定性。〔50〕参见徐国建:《建立法院判决全球流通的国际法律制度——〈海牙外国判决承认与执行公约草案〉立法资料、观点和述评》,载《武大国际法评论》2017年第5期,第113页。对于普通法系国家,如果肯定性管辖权条款和已有的判例相冲突,只有在法院宣布判例无效或者采取更宽松的态度对待判决承认和执行时,协定才可能达成。关于是否纳入否定性条款,有学者认为应取决于否定性条款是否可能涉及当事国的专属管辖权。〔51〕See Russell J.Weintraub, “How Substantial Is Our Need for a Judgments-Recognition Convention and What Should We Bargain Away to Get It?” 1 Brooklyn Journal of International Law 193, 201 (1998).

本文认为,就肯定性条款而言,与英美法系国家缔结管辖权协定的困境,并非由肯定性管辖权条款所引发;肯定性条款是已有多边和双边协定间接管辖权条款的基础,也为大多数学者所认可,应予吃尊重。就否定性条款而言,其作用可以被专属管辖权所替代,缔约双方交换各自专属管辖权的规定即可;纳入否定性条款,徒增制定协定的成本。就开放性条款而言,它是对肯定性条款的重要补充,避免拘泥于传统的、固定的管辖权连接点;质疑开放性条款的观点,反映开放性条款造成管辖权不对等的可能性;如果规定“其他符合被请求国国内法中关于管辖权规则的情形”,被请求国国内法的直接管辖权将被纳入,双边协定会被架空。本文着重探讨如何制定开放性条款。

本文认为宜借鉴英国和加拿大缔结的双边协定中“其他能够被被请求国法院接受的管辖权”的表述。〔52〕See UK & Canada, Convention Providing for the Reciprocal Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, 24 April 1984, Art.5.1 (f).该规则的创新之处在于,其赋予被请求国法院在具体案件中的自由裁量权,而并非仅依据本国国内法。该规则既能在具体个案中充分尊重原审法院的管辖权,又维护了被请求国法院在此事项上的最终决定权。其扩大判决承认与执行的管辖权范围的同时,没有使被请求国负担更多义务,实现具体个案中管辖权的平衡,值得我国借鉴。与此同时,在开放性条款中纳入法院的自由裁量权,有助于减少与英美法系国家在管辖权协调问题上的分歧,推动我国与英美法系国家在判决承认与执行领域的国际司法合作。

(二)中外双边司法协助协定间接管辖权基础的具体内容

有学者指出,国际民事管辖权的具体规则应具有开放性,应当考虑国内外当事人对条款的可接受性和国际社会的兼容性。〔53〕参见何其生:《大国司法理念与中国国际民事诉讼制度的发展》,载《中国社会科学》2017年第5期,第137页。本文借鉴外国双边协定间接管辖权基础的合理性要素,探讨中外双边协定是否应纳入特定的管辖权基础以及其适用条件。

1.一般管辖权

一般管辖权的连接点主要为住所,应在协定中注明“被请求国应尊重原审国对管辖权事实的认定”。无论是自然人的住所还是法人的住所,各国法律的定义存在差异,有学者认为应在协定中明确住所的含义。〔54〕参见乔雄兵、王怡文:《“一带一路”倡议下外国判决承认与执行中的间接管辖权问题研究》,载《武大国际法评论》2017年第5期,第135页。本文认为,很多外国双边协定规定“尊重原审法院对事实的认定”,能够避免各国法律的差异导致管辖权争议,也维护了双边协定的简洁性。法院倾向于适用本国法作为住所的判断标准,依据本国法当事人在境内无住所时,才可能适用外国法。〔55〕See Greet Van Calster, European Private International Law (2nd edition), Hart Publishing, 2016, p.61.如果原审法院依据本国法认定被告在其境内有住所,那么被请求国法院应当尊重这一认定;不必在双边协定中规定住所的含义。

应当完善一般管辖权的规则细节。对自然人的管辖权方面,《征求意见稿》《中国国际私法示范法》《判决公约草案》均将惯常居所地作为一般管辖权的连接点,而中外双边协定未将其纳入。相较于住所和居所,惯常居所更能体现个人与特定法域的社会经济联系。〔56〕See HCCH, Judgment Convention: Revised Preliminary Explanatory Report (Fourth), 2018, p.27.在双边协定的修订中,应规定“在提起诉讼时,被告在缔约国内有住所或惯常居所”。对法人分支机构的管辖权方面,中外双边协定大多规定“被告因其商业活动被起诉时,在缔约国境内设有代表机构”,而非营利组织的行为不能被称为商业活动,建议将“商业活动”改为“行为”。

2.协议管辖与应诉管辖

应当分别规定协议管辖和应诉管辖事项。现行中外双边协定采用的表述通常为“被告接受管辖”或“应诉管辖”,没有“协议管辖”。尽管如此,协议管辖和被告接受管辖在立法宗旨、适用条件、涉及领域、法律后果等方面存在较大差异。〔57〕参见刘力主编:《中国涉外民事诉讼立法研究:管辖权与司法协助》,中国政法大学出版社2016年版,第122、123页。很多外国双边协定单独规定了协议管辖事项。〔58〕在本文研究的外国双边协定中,只有5项的表述为“被告接受管辖”,而有15项明确规定了“协议管辖”。为避免有关的理论争议给当事人造成不便,建议单独列明协议管辖条款,提升间接管辖权条款的可操作性。

可以明确允许非排他性协议管辖。为发挥中外双边协定的实际作用,判决承认和执行的条件一般应当比多边公约宽松。我国已签署《选择法院协议公约》,其调整的对象是排他性法院选择协议。在双边协定中认可非排他性法院选择协议,有利于弱者利益保护,并实现管辖权安定的价值;在不违反协议管辖其他要件的情形下,应当尊重当事人意思自治。〔59〕参见张利民:《非排他性管辖协议探析》,载《政法论坛》2014年第5期,第124页。非排他性协议管辖对实际联系的要求较低,这是因为较低的实际联系要求方可实现非排他性协议管辖提供中立性法院的目的。在我国建设国际商事法庭的背景下,逐渐放宽协议管辖的实际联系要求,符合我国利益。〔60〕参见卜璐:《“一带一路”背景下我国国际商事法庭的运行》,载《求是学刊》2018年第5期,第96页。

应诉管辖不应过多限制被告的权利。有的外国判例和外国双边协定表明,只要被告自愿出庭,即使提出管辖权抗辩,应诉管辖仍然成立。〔61〕See Henry v.Geoprosco Int’l Ltd, Q.B.726 (1976); UK & Canada, Convention Providing for the Reciprocal Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, 24 April 1984, Art.5.1 (a).应诉管辖是指法院原本没有管辖权,被告自愿出庭而使法院取得管辖权;应诉管辖应当以被告自愿接受管辖为前提。如果被告提出管辖权异议,但不被法院认可,而后进行了实体答辩,则应诉管辖不成立。我国司法实践亦采用这种做法。〔62〕参见上海市第一中级人民法院(2017)沪01民特657号民事裁定。

3.对合同纠纷和侵权纠纷的管辖权

合同签订地法院只有在与案件有实际联系的情况下才能成为管辖权基础。大多数中外双边协定均以合同签订地、合同履行地和标的物所在地为连接点;而大多数外国双边协定仅纳入合同履行地。不加限制地允许合同签订地法院行使管辖权,容易导致不合理的管辖权。《判决公约草案》规定,即使是合同履行地,如果被申请人能够证明其与案件明显缺乏联系,法院可拒绝承认和执行判决。〔63〕See Special Commission on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, 2018 Draft Convention, Art.5.1.(i).合同签订地与案件的联系不如合同履行地、标的物所在地紧密,建议对合同签订地作为连接点附加以下限制:“合同签订地如果与争议有密切联系,也可以作为管辖权基础”。

侵权结果发生地法院作为管辖权基础应当以侵权行为人可预见作为条件。相较于侵权行为地,损害结果发生地可能具有偶然性。欧盟法院援引的观点表明,在互联网时代,考虑到侵权的数据可能在全球范围内传播,以及法律秩序和媒体自由的冲突,应当适当限缩侵权纠纷的管辖法院。〔64〕See Opinion of Advocate General Cruz Villalón, in Joined Cases C-509/09 and C-161/10, 29 March 2011.欧盟CLIP原则和美国ALI原则均将侵权人可预见针对某国(州)的侵权作为管辖权的标准。如果被申请人能够证明损害结果发生地缺乏可预见性,该判决可以被拒绝承认和执行。这样能够有效平衡当事人之间的利益,避免间接管辖权规则过于严格。

4.具有弱者保护性质的管辖权

具有弱者保护性质的管辖权主要包括对扶养纠纷的管辖权和对消费者纠纷的管辖权。就扶养纠纷而言,管辖权条款应体现对被扶养人的保护。有的中外双边协定规定,扶养纠纷由扶养关系债权人的住所地法院管辖,有的则规定为债务人住所地法院管辖。债权人、债务人等称谓在具体的案件中具有不确定性,可能为扶养人,也可能为被扶养人。被扶养人通常是扶养法律关系中的弱者,以被扶养人住所地或经常居所地为连接点,有利于被扶养人维护自身权利,体现保护被扶养人利益的立法意旨。一些外国双边协定亦是如此规定。〔65〕See Agreement between Spain and the Republic of Austria on the Recognition and Enforcement of Judicial Decisions or Settlements and of Enforceable Official Documents in Civil And Commercial Matters, 17 Feb.1984, Art.7.1.11.

就消费纠纷而言,管辖权不必向消费者经常居所地倾斜。一些外国双边协定仅以消费者的经常居所地作为连接点,本文认为不妥。其一,随着网络消费日益发达,各国对网络消费合同纠纷的管辖权制度规定得更加细化,合同履行地作为连接点可以为消费者的诉权提供充分保护。美国法院将网站的交互性作为对商家行使管辖权的依据;〔66〕See 21 F.Supp.2d 27, 38-39 (D.D.C.1998).有欧洲学者认为,合同履行地应当体现商家有意、主动指向特定成员国;〔67〕See Lorna E.Gillies, “Addressing the ‘Cyberspace Fallacy’: Targeting the Jurisdiction of an Electronic Consumer Contract” 16(3) International Journal of Law and Information Technology 268 (2008).在我国,以信息网络方式订立的买卖合同,以买受人住所地或收货地为合同履行地。〔68〕参见最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第21条;吉安市中级人民法院(2017)赣08民辖终11号民事裁定。其二,如果以消费者经常居所地作为连接点,可能与争议缺乏实际联系。特别是在跨国旅行如此频繁的当今,其可能导致服务提供者承担过重的诉讼负担。其三,有学者指出,在集团诉讼中消费者可能较为分散,以消费者经常居所地作为连接点,不利于降低消费者的诉讼成本。〔69〕See Ronald A.Brand, Transaction Planning Using Rules on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments,Hague Academy of International Law, 2014, pp.264-268.

五、结论与展望

关于立法和双边协定间接管辖权条款的特点,英美法系国家的立法更加突出直接管辖权与间接管辖权的区别,维护法院的自由裁量权;大陆法系国家的间接管辖权立法具有明确性,法院自由裁量权较小。中外双边协定和外国双边协定在缔约对象、条款类型、具体的间接管辖权基础方面存在差异;但是二者都注重被请求国法的适用和专属管辖权的保留,条款的表述方式具有大国主导的特征。

关于中外双边协定间接管辖权条款的模式,专属管辖权应被纳入间接管辖权条款,并通过外交途径互换立法资料;间接管辖权条款不限于专属管辖权,有利于平衡管辖权的明确性和合理性、国家司法主权和当事人权利。间接管辖权的审查应以被请求国法为依据,依据原审国法将无法实现间接管辖权的制度价值;由于直接管辖权和间接管辖权、国际管辖权和国内管辖权的立法价值有差异,被请求国的直接管辖权规则不宜作为间接管辖权的审查标准。在双边协定中应详细列举间接管辖权基础,有利于维护判决流动的对等性,提升我国在判决承认与执行领域的国际声誉,促进国际公约的谈判;详细列举间接管辖权基础可能存在的缺陷,能通过制度建设而被克服。

关于中外双边协定间接管辖权条款的具体规则,应采用肯定性条款加开放性条款的表述方式;开放性条款应采用“其他能够被被请求国法院接受的管辖权”的表述,有利于促进个案正义。应在协定中注明“被请求国应尊重原审国对管辖权事实的认定”,完善一般管辖权的规则细节。分别规定协议管辖和应诉管辖条款;明确允许非排他性协议管辖;在应诉管辖中不应过多限制被告的权利。合同签订地作为管辖权连接点,应以实际联系为前提;侵权结果发生地作为连接点,应以侵权行为人可预见为条件。扶养关系管辖权条款应适当向被扶养人倾斜;不应仅以消费者经常居所地法院作为消费纠纷的管辖权基础。

最后,应当把握当今国际环境为我国完善双边协定提供的宝贵机遇。随着我国综合国力的提升,国际司法合作不应停留在域外送达与取证方面,而应深入国际民事管辖权的层面,为我国深入推进“一带一路”建设提供公正、高效的司法保障。目前,各国都有缔结双边或者多边判决条约的意愿。〔70〕See Yu liya Zeynalova, “The Law on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: Is It Broken and How Do We Fix It”31 (1) Berkeley Journal of International Law 192 (2013).如果我国在缔结和修订双边协定方面更为积极,则不难缔结符合我国现实需求、满足外国相应期待的双边协定。英美法系国家的判决承认与执行规则更复杂,着重与英美法系国家缔结双边协定,具有更加深刻的理论意义和实践意义。