全球法治与发展运动的知识考察:一个反思的视角

郭晓明

众所周知,美国政治学家塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)曾经如是断言:“20世纪80年代末,随着共产主义世界的崩溃,冷战的国际体系成为历史。在冷战后的世界中,人民之间最重要的区别不是意识形态的、政治的或经济的,而是文化的区别。”〔1〕[美]塞缪尔·亨廷顿: 《文明的冲突和世界秩序的重建》,周琪等译,新华出版社2009年版,第5页。在很大程度上,亨廷顿的这一预判在后冷战时期的法治与发展运动中表现得尤为凸显,即西方法治援助机构在推行法治援助的过程中不再高举“资本主义”意识形态大旗,相反,他们将自己视为“市场”“民主”“法治”和“人权”的制度输出者和人道主义援助者。本文将采用知识分析(辅以权力分析)的方法对当今西方的法治与发展运动进行反思性的评估,并着重思考以下问题:冷战时期的法律与发展运动具有什么样的知识定位,同时输出了哪些内容法律知识?而法治与发展运动在后冷战时期所升级的法律知识有哪些形态?当今的法治促进产业面临着哪些知识竞争和知识障碍?同时又预示着哪些重要的知识走势?

一、知识定位:法治与发展运动的学科际品格

按照法律与发展运动的知识逻辑,广大第三世界国家之所以长期处于落后或是欠发达的状态,其本质原因在于本国的传统法没有向西方发达国家的现代法转型。〔2〕参见[美]戴维·杜鲁贝克:《论当代美国的法律与发展运动》(上),王力威译,载《比较法研究》1990年第2期,第48、49页。这一法律进化论立场在后冷战格局下日渐式微,全球法范式取代了现代法范式的正统地位并一跃成了法治与发展运动的知识逻辑。按照大卫·楚贝克(David Trubek)所言,当今世界的全球法范式集中体现了三种全球力量。其一,诸如由世界银行推广的法律与发展方案等全球模式的应用。无论一国是否接受世界银行资助,这些模式对于国家思维具有深刻影响。其二,一国立法者应当考虑法律在国家竞争力方面所发挥的作用。一国的发展战略越是依赖外商投资,该国的法律越会受到外国投资者的审视。外国投资者在决定投资地点前总会将该国的法律环境与他国比较。当今,投资者有许多选择,而法律已经成为吸引外商投资的重要因素。其三,跨国法(transnational law)的发展。一国的法律秩序越来越受到域外规范的影响,无论是北美自由贸易协定还是南方共同市场亦或世界贸易组织,一国法律秩序更易受到其他层次治理的影响。〔3〕See David M.Trubek, “Law and Development in the Twenty-first Century”, in Gerald Paul McAlinn and Caslav Pejovic eds.,Law and Development in Asia, Routledge, 2012, pp.2, 3.鉴于西方的法律与发展共同体已经从事了半个多世纪的援助实践和理论研究。因此,我们可以至少从以下三个方面把握法治与发展运动的知识定位。

首先,从学术称谓上看,作为一场学术运动(scholarly movement),西方学者早期使用的表述是“法律与发展运动”(Law and Development Movement,简称 LDM〔4〕See Carol V.Rose, “The ‘New’ Law and Development Movement in the Post-Cold War Era: A Vietnam Case Study” 32 (1)Law & Society Review 93-140 (1998).);而作为一项研究领域(field of study),西方学者通常使用“法律与发展研究”(Studies in Law and Development,简称SLADE;或Law and Development Research/Law and Development Studies〔5〕See John Henry Merryman, “Law and Development Memoirs II: SLADE” 48(4) The American Journal of Comparative Law 713-727 (2000); David M.Trubek, “Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development” 82(1) The Yale Law Journal, 1-50 (1972); International Legal Center, Law and Development: The Future of Law and Development Research, International Legal Center, 1974; Brian Z.Tamanaha, “The Lessons of Law-and-Development Studies” 89(2) The American Journal of International Law 470-486 (1995).);当前,西方学者基本上使用“法律与发展”(Law and Development,简称LD或L & D〔6〕See Nobuyuki Yasuda, “Law and Development in ASEAN Countries” 10 (2) ASEAN Economic Bulletin 144-154 (1993);Mariana Mota Prado, “What is Law and Development?” 11 The Argentine Journal of Legal Theory 1-20 (2010).)统而概之,其实质至少包含四个维度的实践面相:作为对外援助的法律与发展政策、作为国际思潮的法律(治)与发展运动、作为交叉学科的法律与发展研究以及作为社会科学的法律与发展评估。〔7〕参见朱力宇、郭晓明:《从运动到领域:21世纪“法律与发展”的多维面相》,载《北方法学》2018年第3期,第 81-92页。实际上,冷战时期的法律与发展运动更多表现为一场由美国对外援助驱动的学术思潮,而后冷战时期的法治与发展运动不仅是一场由西方法治援助战略引领的国际性学术运动,更是一门新兴的、探索法律与发展关联关系的交叉学科。从这个意义上讲,“法治与发展运动”和“法律与发展研究”是同义词。

其次,从研究对象上讲,随着西方学者开始议论法律与发展研究究竟是一场学术运动还是一项研究领域,我们有必要初步厘清法律与发展的研究对象,进而进一步明确其合理的研究范围。对此,西方学者当前已经达成了基本的研究共识。例如,美国学者安娜·盖彭(Anna Gelpern)提出从狭义和广义两个角度去界定和理解法律与发展研究。一方面,狭义上的法律与发展研究强调通过应用法律与经济学的学术脉络(vein),丰富人们对于法律与经济增长之间关系的认识,拓宽人们投向法律对于人类发展作用的视角,进而推进法律技术援助的社会学、人种学以及政治经济学研究。该定义的优点在于其内涵明晰,外延可控,并且具有自身的发展历程、学说体系以及批判传统。但其缺点在于,该定义容易自我局限(self-limiting)。而最糟糕的是,法律与发展研究会被视为法律技术援助研究。另一方面,广义上的法律与发展研究不仅涵盖了法律与经济增长之间的关联研究,还囊获了法制改革工程的实证研究、法律移植的定性和定量研究、法律多元主义理论以及后殖民主义的法律改革,等等。在经济全球化的现实影响下,法律确实在其中发挥直接且重要的作用。所以,广义上的法律与发展研究是人们对于金融一体化的最佳呼应。但其缺点是显而易见的,近乎无所不包(disturbingly amorphous)的研究内容使人们无法确定其自身的研究对象和范围。〔8〕See Anna Gelpern, “Law & Development Narrow and Law & Development Broad” 104 Northwestern University Law Review Colloquy, Symposium: The Future of Law and Development, Part I 171-173 (2009).

可见,法律与发展研究的理论承载能力极大,西方学者可以基于各异的观察角度和研究方法,对法律与发展研究采取不同层面的理解。但是,过于宽泛意义上的法律与发展研究不仅不利于其自身学术领域的设计,同时也使其失去了学术研究所必需的相对独立性。总而言之,我们对于法律与发展研究的理解应当在其广狭二义之间谋求一个适当的平衡点。有鉴于此,楚贝克为法律与发展研究作出了一个颇为精当的定义,即通过法制改革与制度能力构建,促进发展中国家的经济与社会进步的理论与实践。该项研究既不是一部简单的改革方案手册,也不是一套自治的学术理论。因为,法律与发展研究是由法律(law)、经济学(economics)和发展机构(development institutions)的发展实践交互作用的产物。〔9〕David M.Trubek, “Developmental States and the Legal Order: Towards a New Political Economy of Development and Law”1075 University of Wisconsin Legal Studies Research Paper 16 (2008).的确,正如美国学者凯塔琳娜·皮斯托(Katharina Pistor)所言:“法律与发展没有单一的研究领域。事实上,诸多学科共享一个相同的研究兴趣,即法律在不同收入水平的社会中的比较发展研究。”〔10〕Katharina Pistor, “There is No Single Field of Law and Development” 104 Northwestern University Law Review Colloquy,Symposium: The Future of Law and Development, Part I 170 (2009).由此可见,狭义的法律与发展研究特指法律与经济发展研究,它关注的是法律与经济增长、外部融资、收入分配、贫困减缓等问题之间的关联关系。而广义的法律与发展研究还包括法律与政治、社会乃至文化发展研究,其中涉及的典型问题包括打击腐败、拓宽司法途径、保障弱势群体、保护自然资源以及维护地区和平等等。

最后,就法律与发展在中国的研究现状而言,作为世界上最大的后发法治国家,“发展”一直是我国所面临的时代主题和战略目标。在当前全面深化改革的战略布局下,我国正经历着深刻且复杂的经济转轨和社会转型,即伴随计划经济向市场经济的体制转轨,政治体制、法治体系、文化信仰、社会结构等社会子系统也要确保同步的转型和改革。换言之,改革者面对的是包括恐怖主义、网络安全、社会公平、贪污腐败、信用缺失乃至严重的资源耗费和环境污染等一系列系统性风险的挑战。从某种意义上讲,发展对于我国而言,既是涉及自主性发展的道路问题,也是关乎持续性发展的战略问题。同时,在全面推进依法治国的战略部署下,法律和法治在实现法治国家、法治政府、法治社会一体建设的进程中不仅要起到保驾护航的稳固作用,还要发挥引领推动的积极作用。“在法治下进行改革,在改革中完善法治”既预示着所有的发展改革措施都应当在法治的框架和轨道中施行,也意味着相应的法治对策须要主动衔接发展改革政策,积极回应经济社会发展的规划和计划。因此,发展改革实践和法治实践共同吁求法治理论的更新和创新。从相当意义上讲,中国作为世界上最大的后发法治国家正描绘着一幅“发展中法治”的图景,这其中主要牵涉的两大理论问题分别是:转型时期社会问题对法律的严峻挑战和法律控制方式在社会转型时期的特殊表现。〔11〕参见付子堂:《“发展中法治”图景的描绘——问题的由来与研究进路》,载《法制与社会发展》2005年第4期。基于法治与发展之间日益显著的关联关系,法治理论研究和对策研究开始逐渐关注转型社会的法治发展问题,甚至有学者提出建立以促进发展为目标的法学分支学科——“发展法学”。〔12〕参见张守文:《“发展法学”与法学的发展——兼论经济法理论中的发展观》,载《法学杂志》2005年第3期。总体来看,我国法学界(尤其是法理学界)主要形成了两大研究主题:一是法律与发展研究,即主要研究法律与社会的经济、政治、文化等各方面的发展的相互联系和内在规律,旨在阐明法律在社会发展中不可或缺的作用;〔13〕参见姚建宗:《法律与发展研究导论——以经济与政治发展为中心的考察》,吉林大学出版社1998年版;鲁楠:《全球化视野下的法律与发展》,法律出版社2016年版;郭晓明:《新法律与发展多维研究——趋向综合发展的跨学科考察》,法律出版社2016年版。二是法律发展研究,即侧重研究法律自身的发展问题,如法律发展的释义、途径、内容、主体和资源等方面的内容。〔14〕例如参见黄文艺:《当代中国法律发展研究》,吉林人民出版社2000年版;朱景文主编:《中国法律发展报告——数据库和指标体系》,中国人民大学出版社2007年版。客观来讲,这两大主题均不是学界的研究主流,且法律与发展研究(往往被降格为外国学术思潮)相较于法律发展研究而言在我国法学界更是处于边缘。

早在20世纪90年代,我国一些学者就关注到了出自西方法治发达国家的法律与发展研究,并试图向学界介绍和推广这种强调法律与发展关联关系的研究思路。〔15〕例如参见郑永流:《法律与发展——九十年代中国法哲学的新观点》,载《中外法学》1992年第4期。21世纪以来,更有一批中国学者致力于从法律与发展视角出发考察中国的法律发展经验。〔16〕例如参见冯玉军:《“法律与发展的中国经验”国际研讨会综述》,载《河南省政法管理干部学院学报》2008年第5期;李桂林:《法律与发展视野下的中国法律发展》,载《江淮论坛》2010年第3期。然而,尽管如此,法律与发展研究在我国一直处于边缘地带,究其原因,主要有以下五点。其一,我国偏重政策注释的法学研究体制无力提供具备前瞻指导意义的法学理论。其二,积极赋权意义上的法治观念在我国经常被理解为秩序本位的消极法制观念。〔17〕参见姚建宗、郭立新:《法律与发展研究:一个待开拓的领域》,载《中央检察官管理学院学报》1998年第2期,第26页。其三,把“法律”作为自变量的研究模式在我国并不畅销,因为转型社会的法律尚未定型,且法律工具主义时常被赋予负面含义。其四,过于强调“社会是法律的基础”,以至于主流学者(尤其是部门法学者)倾向于研究法律的适应能力,而非改造功能。其五,基于我国法学研究的社会主义属性,国情主义的法治理论先天敌视西方系统化的法治援助经验。

二、知识风格:超越法律与发展运动的政策立场

我们知道,冷战时期的法律与发展运动把法律视为政府干预经济的工具,而后冷战时期的法治与发展运动则把法律当作市场机制的制度框架,无论何种立场,法律与发展学者普遍认同的观点是法律“是一种有目的的活动,一项有意图的事业。”〔18〕鲁楠:《法律全球化视野下的法治运动》,载《文化纵横》2011年第3期,第50页。这一混合式的法律思维将现实主义的法律批判、经验主义的科学建构、实用主义的政策分析融合在了一起。它显然受到了20世纪西方(尤其是美国)一系列前后相继的现代学术思潮的直接影响,例如,法律现实主义运动、法律与社会运动、法律与经济学运动、批判法律研究运动乃至法律全球化运动。与此同时,这一混合式的法律思维亦受到了西方前现代法学深刻的社会启蒙。〔19〕众所周知,孟德斯鸠、梅因、马克思和韦伯曾分别将地理环境、历史进程、经济基础和文化制度作为观察视角和因素变量系统性论证了作为历史现象和社会现象的法律。显然,这些经典思想家的理论阐释构成了当代法律与发展研究的主要知识渊源(intellectual sources)。诚如楚贝克所言:“韦伯的独特贡献在于以一种整体的和社会的视角去分析法律,即法律既不整体独立于也不完全依赖于社会生活的其他方面,但法律在社会中的自治和独立亦同样受到尊重。这种研究路径也许是韦伯对法社会学以及法律与发展研究最为持久的贡献。”〔20〕David M.Trubek, “Max Weber on Law and the Rise of Capitalism” 3 Wisconsin Law Review 753 (1972).通过与早期法律与发展运动的知识起源(intellectual origins)相对照,当今法治与发展运动的知识风格能够被更好地展现出来。

就法律与发展运动的知识起源而言,美国学者约翰·梅里曼(John Merryman)依据缘起时间的先后顺序列出了五点重要的知识点。第一,社会进步的先验观念:社会终究会向着一个更好状态的世俗生活发展,换句话说,如果能够理性地思考、有效地管理,那么人们所处的社会条件将会持续改善。这种乐观主义信念可以追溯至17世纪的启蒙思想,并进一步促成了社会进化论自19世纪的大肆盛行。自20世纪以来,尤其在美国,一种强调计划和社会控制的能动主义的进步观逐渐居于主导。第二,立法先行的法律改革:伴随着19世纪初期风靡欧洲的法律改革运动,法律改革的思想不断深入。人们将法律改革分为三种类型:修补型(tinkering)、跟进型(following)和引领型(leading)。其中,修补型法律改革承认现行体制,寻求持续运行,通过偶尔调整以增进效率,如当案件积压无法处理时,我们将增派更多的法官。跟进型法律改革的目的在于促使法律制度适应社会变化,如信用经济的兴起。相反,引领型法律改革运用法律改变社会。当人们提及法律改革时,大多数指的是这三种类型的混合。多数法律与发展学者强调的是引领型法律改革。第三,双向互动的法律与社会:19世纪后半叶,有意识的法律改革对于法律与社会之间的关系具有特定的预设,最为普遍和基础的预设认为法律制度是社会的一部分或是一方面。发生于法律制度之外的事件能够引起法律后果,而发生在法律制度之内的事件也能够引起社会后果。同时,人们在现代更加注重全面系统地研究法律与社会之间的关系。

如果说前三点知识起源折射了近代的西方法律观,那么后两点知识起源则具有鲜明的现代属性。其一,通过法律的社会控制:美国主导的社会学法学派是产生于20世纪初、以著名法学家罗斯科·庞德为代表的,即将法律制度视为对社会利益的确认和保障,并将其研究活动分为两个部分:一是识别和评估行动中的法律,二是阐释通过法律手段促进社会利益的原理。后者通常被称之为“通过法律的社会控制”。在这种强烈学术氛围的影响下,法律被普遍视为一种社会改革的有效工具,而律师被誉为通过法律手段实现社会目的的社会工程师。其二,人道主义的对外援助:自“二战”以来,外国援助逐渐成为一项独立的政治活动和研究领域。基于冷战政策的战略需要、为工业化经济体的产品拓宽市场的愿景、富国与穷国差距拉大的国际后果、利他主义导向和传道式的热情等诸多因素的影响,第三世界的发展逐渐成为富裕国家的关注热点,而发展通常直指穷国追赶富国的过程。〔21〕See John Henry Merryman, “Comparative Law and Social Change: On the Origins, Style, Decline & Revival of the Law and Development Movement” 25 (3) The American Journal of Comparative Law 461-473 (1977).在上述五点知识起源中,社会进步的观念、法制改革的热潮、法律与社会的视角以及法律的社会控制功能决定了早期法律与发展运动的学术品质,而在冷战时期兴起的对外援助政策决定了这场运动的政治特质。

在法律与发展运动时期,大量的研究固然是由非律师和其他具有社会科学背景的律师完成的,但是这场运动主要由美国法学研究的知识风格(intellectual styles)所支配。这种风格更关注行动而非调查,对理论相对而言并不感兴趣,依赖非定量的方法描述现实。基于这种重实用、轻理论的学术风格,早期的法律与发展运动主要呈现出三种知识风格:行动导向的(action-oriented)、非理论倾向的(nontheoretical)以及非定量研究的(non-quantitative)。具体来说,第一,美国的法学研究具有强烈的行动导向,即注重做实事。当时法律与发展学者更感兴趣的是为第三世界带来发展,而不是学习第三世界的发展。第二,美国的法学研究根植于英国普通法,习惯于遵循先例的方法。而基于一种实用主义和职业主义的偏见,美国的法律教育对理论颇不耐烦。第三,学者们在本质上更多采用的是一种非定量的研究方法,它们关注的更多是像哲学家或是历史学家(而非社会科学家那样)所感兴趣的问题。同时,律师们也缺乏处理定量问题的专业能力。〔22〕John Henry Merryman, “Comparative Law and Social Change: On the Origins, Style, Decline & Revival of the Law and Development Movement” 25 (3) The American Journal of Comparative Law 473-483 (1977).

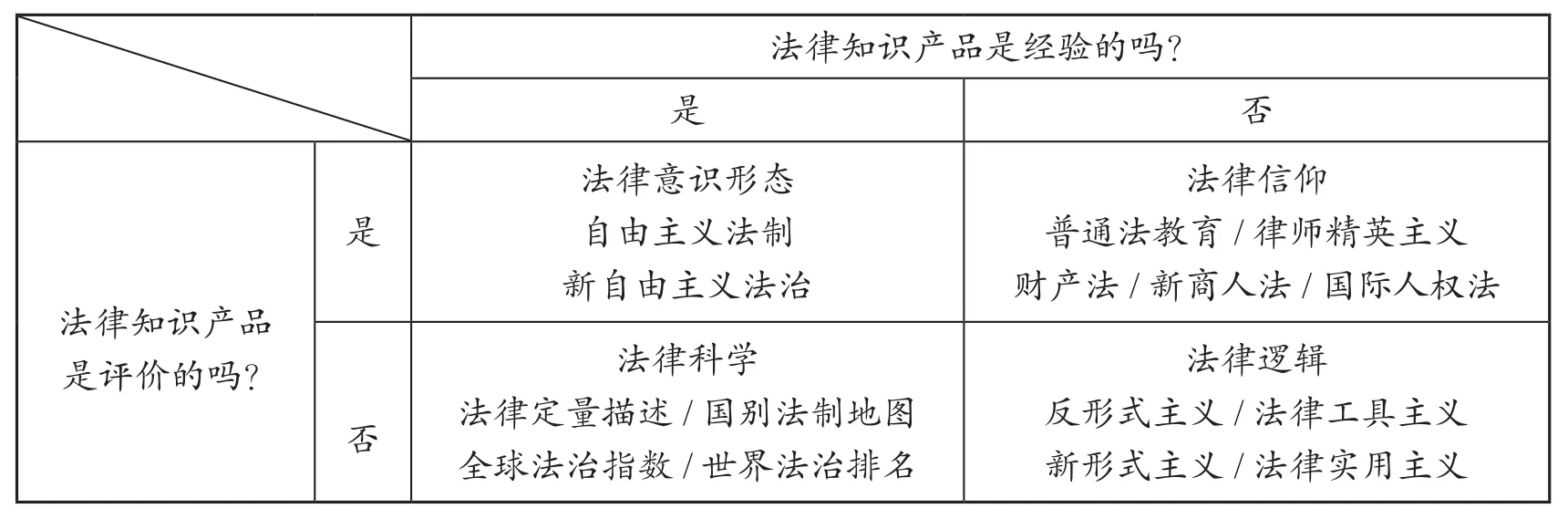

表1 法治与发展运动的知识升级

相较而言,后冷战时期的法治与发展运动主要体现了五个方面的知识升级,包括:其一,从社会进化论转向全球发展观;其二,从民族精神下的法典编纂转向投资促进下的法律移植;其三,从社会变迁的视角转向经济发展的视角;其四,从法律的社会控制功能转向市场机制的法律框架;其五,从打包成技术援助的美国对外援助转向促进法治共识的国际民主援助。在知识风格方面,后冷战时期的法治与发展运动体现出了三个方面的风格变化:(1)自下而上的行动导向:依然注重从供给侧(而非需求侧)提供法治项目,但开始关注受援国国内弱势边缘群体的法律需求;(2)政策依附的理论倾向:致力于从新古典经济学、新制度经济学以及发展经济学(而非早期强调现代化转型的发展社会学)寻求智识养分,以为援助政策提供理论支撑;(3)专家辅佐的定量研究:大量精通社会科学的专家学者加入其中,他们丰富了律师和法学教授教义主导的研究方法,即便他们的身份仍然是政策顾问或是咨询专家,而非科学调查者。精言之,与冷战时期的法律与发展运动相比,后冷战时期法治与发展运动的知识风格在科学化倾向上有所突破,但政治色彩依然浓重。

由于法治与发展运动本质上是由法治援助政策驱动的法学运动,所以它始终无法摆脱重行动、轻理论的知识风格。然而,即便欠缺充分的理论(robust theory)支撑,但法治与发展运动依然是建立在相应的法律与发展学说之上的。对此,我们可以大致从四个方面去理解。首先,在理论依据上,法律与发展运动鼓吹法律现代化理论,而法治与发展运动立基于新自由主义合法性。其次,就针对部门而言,法律与发展运动旨在提高包括政府部门和公营公司在内的公共部门的机构能力,而法治与发展运动力求通过减少政府管制以扩大私人部门的制度空间。再次,在移植方向上,法律与发展运动侧重以国家组织法和经济规制法为主干的公法移植,而法治与发展运动聚焦能够促进产权保护和合同交易的市场经济法。最后,在改革重镇方面,法律与发展运动强调由精英律师引领的职业法律教育改革,而法治与发展运动志在建立形式主义的司法独立制改革。〔23〕See David M.Trubek and Alvaro Santos, “Introduction: The Third Moment in Law and Development Theory and the Emergence of a New Critical Practice”, in David M.Trubek and Alvaro Santos eds., The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal,Cambridge University Press, 2006, pp.1-18.值得一提的是,自21世纪以来,所谓第三时段的法律与发展学说转而主张公私合作模式、涵盖人权发展的综合法治观、实用主义的法律政策工具、实质主义的司法决策以及对法律地方嵌入性的承认。然而,该学说是否成型有待观察。我们看到,法治与发展运动的行动学说表面上看是法律学说,其归根结底是特定政治学说(尤其是基于法治援助政策)的法律转述。

三、知识形态:探索法治出口产品的科学化倾向

随着西方法治援助项目的不断推进,尤其是世界银行自20世纪90年代末期推出的综合发展框架以及综合发展型法治,〔24〕关于世界银行综合发展框架对法律与发展研究范式的影响,See Richard Cameron Blake, “The World Bank’s Draft Comprehensive Development Framework and the Micro-Paradigm of Law and Development” 3 (1) Yale Human Rights and Development Journal 159-189 (2000).当今的法律与发展研究已经基本形成了一套由宏观层面的关联研究、中观层面的部门法和案例法研究以及微观层面的指数评估研究构成的理论框架,包括转轨经济体的法律与金融、法律与经济增长研究、善治与法治、反腐败立法以及司法独立和司法问责研究等等。而自21世纪以来,随着《千年发展目标》和《可持续发展目标》的相继发布,法律与发展的研究视角进一步下移,即开始聚焦于法律与弱势群体/边缘群体、劳动者群体、律师群体的研究、多元纠纷解决以及一种能力本位进路的法律赋权模式研究等等。值得一提的是,虽然当今的法治与发展运动是全球性的,但美国学者依然是法律与发展共同体中的主力。例如,依美国学者雅克·德莱尔(Jacques Delisle)的看法:“判断当代美国法治援助事业的成败还为时尚早。与早期的法律与发展运动相比,推进美国法律思想和法治理念的输出将会收获更加积极和规范的评估。在某种程度上,这不仅取决于时势背景是否发生了实质性的转变,还要看参与机构是否能够从当期的经验中吸取教训,并从早期的传播美国法律模式的法律援助事业中有所预示。”〔25〕Jacques Delisle, “Lex Americana?: United States Legal Assistance, American Legal Models, and Legal Change in the Post-Communist World and Beyond” 20 (2) University of Pennsylvania Journal of International Law 308 (2009).不论如何,我们对当前法治与发展运动的分析视角已然从早期的意识形态层面转向了知识—技术层面。

从本质上讲,法治与发展运动背后的政策立场直白地表明:广大南方国家只有全盘引进由北方发达国家所开发的、先进的全球法律知识,才能够最大限度地弥合全球南北之间的法律鸿沟。虽然这一立场与早期法律与发展运动中的法律现代化范式如出一辙,但两者之间的最大区别在于:冷战时期的法律与发展运动倾向于输出行动主义导向的法律意识形态,而后冷战时期的法治与发展运动注重提供科学主义导向的法律知识。我们看到,在当今知识经济和信息社会的时势背景下,一切经济、政治和法律活动均倾向于披上“科学”的外衣。申言之,科学是指人们对于客观世界所形成的系统化和理论化的认识。具体而言,科学的内在涵义可以通过知识的两种基本视角来加以考察,即:第一,知识的探求是价值中立还是价值有涉。第二,知识的对象是否反映经验事实。基于此,我们可以将知识大致分为四类:(1)价值中立且反映经验事实的知识是科学;(2)价值中立但不反映经验事实的知识是逻辑;(3)价值有涉且反映经验事实的知识是意识形态;(4)价值有涉但不反映经验事实的知识是宗教。〔26〕[美]乔纳森·特纳:《社会学理论的结构》(上册),邱泽奇等译,华夏出版社2001年版,第2、3页。

表2 法律知识输出的产品类型

借助上述知识社会学的分析框架,我们可以发现两轮法律输出运动主要批量生产了四种特定类型的法律知识产品,包括(1)科学型法律知识:早期的法律与发展学者在20世纪70年代末曾尝试建立国别法制地图,〔27〕自20世纪70末期,早期的法律与发展学者开始探索把定量描述和功能比较引入法律与发展研究,他们选取了六个具有大陆法系传统的欧洲地中海和拉丁美洲国家(智利、哥斯达黎加、意大利、墨西哥、秘鲁和西班牙),通过设计一系列法律和社会指标初步考察了这些国家和地区的法律制度在不同时期的变化和差异程度。该项研究突破了早期法律与发展运动重行动、轻调查或是重定性、轻定量的知识风格,并为后期法治与发展运动的知识风格转向奠定了扎实的科学基础。参见[美] J.H.梅里曼、[美] D.S.克拉克、[美]L.M.弗里德曼:《法律与发展的“特性”》,俗僧译,载《比较法研究》1990年第2期,第55-61页。而20世纪90年代后兴起了全球法治排名;(2)逻辑型法律知识:早期的法律援助者推行匹配政府干预经济的法律工具主义,而后期的法治援助者主张把市场框架和社会赋权相结合的新法律形式主义;(3)意识形态型法律知识:冷战时期法律现代化范式下的自由主义法制(liberal legalism),〔28〕楚贝克和马克·加兰特(Marc Galanter)把早期法律与发展运动的理论图景描述为“自由主义法制”,其中包括七个方面的表现形式:(1)社会由个人组成,个人为了公共福利而同意组建国家;(2)国家通过法律对个人施加控制,但要受到法律的约束;(3)法律被用于实现社会目的,且不向社会范围内的任何个人或团体提供特殊的优势;(4)法律平等地适用于所有公民;(5)法院是负有解释和适用法律义务的主要法律机构;(6)判决建立在权威的规则与原则的综合体之上,且司法判决不受外界影响;(7)法律主体受到法律规则的约束,大多数社会成员已经将法律内化于心,且一旦出现违法行为,执行措施将保证法律的统一。See David M.Trubek and Marc Galanter, “Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies in the United States” 4 Wisconsin Law Review 1071-1072 (1974).以及后冷战时期法治全球化背景下的新自由主义法治;(4)信仰型法律知识:第一轮是对普通法教育和培训律师群体的职业信仰,而第二轮是对新商人法和国际人权法的制度信仰。通过批量生产和打包组合的方式,上述各种法律知识产品为西方法治援助机构所推行的法制改革、机构改革以及职业教育改革奠定了多样的知识基础。然而,尽管如此,当我们将研究视角聚焦于知识领域时,问题有时不仅没有明晰,反而更加复杂。例如,当前我们所面临的局面或是局势是:一种以北方国家所主导的全球法律知识与一种根植于南方国家本土语境的地方性法律知识将会在未来相当长的时间内相互渗透、摩擦以及融合。在这一过程中,来自北方国家的全球法律知识当前居于主导和支配地位,而来自南方国家的地方法律知识处于依附和边缘地位。

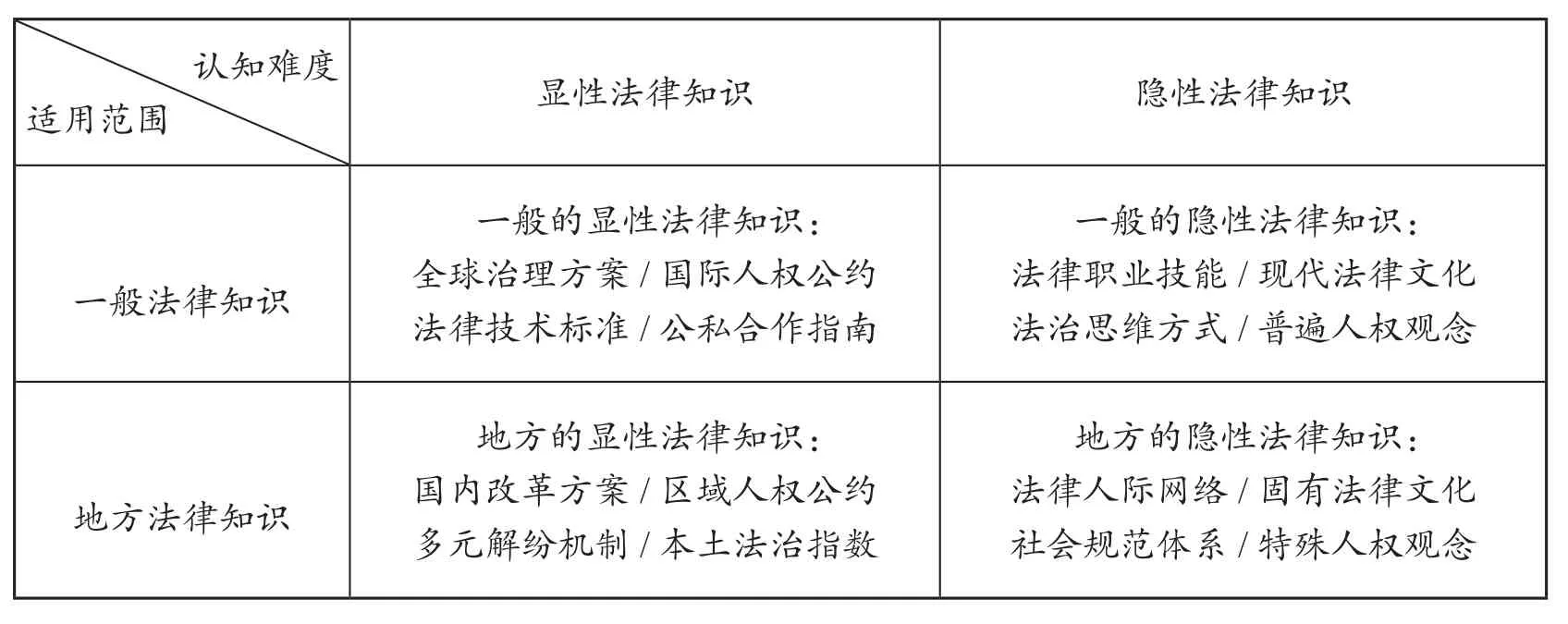

然而,随着新自由主义的式微和华盛顿共识的破产,人们逐渐意识到一刀切式的、语境无涉的全球(法律)知识既缺乏充分的科学依据,也不具备令人信服的政策动机。鉴于21世纪更加严峻的知识挑战,厘清法律知识产品在发展援助过程中的传播过程对于广大南方国家而言是迫在眉睫的任务。对此,时任世界银行经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)将当今全球发展共识构建过程中的知识输出和接收过程分为两个维度:一般/地方维度和显性/隐性维度。从适用范围上讲,知识包括两种类型,即(1)一般性知识(general knowledge)指横跨所有国家、文化和时间的知识;(2)地方性知识(local knowledge)则指针对特殊的人群和时空的知识。而从认知难度上讲,知识又包括两种,即(1)显性知识/编码知识(explicit/codified knowledge)指能够通过语言文字、符号图表以及数据传输清晰表达或是有效转移的知识。其主要通过纵向学习的方式(vertical methods)获取,即通过一个核心的知识库或是图书馆向相关方传递;(2)隐性知识/意会知识(implicit/tacit knowledge)则尤指难以通过上述方式清晰表达或是有效转移的知识,其主要通过学徒制、借调、模仿、考察团、交叉培训、干中学等横向学习的方式(horizontal methods)获取。斯蒂格利茨提出了三点核心命题:第一,人类社会极强的多样性和复杂性需要知识的地方化;第二,实际的技能知识(practical know-how)主要是一种默会知识;第三,每一个社会中的智库机构均应当在地方学习的过程中扮演积极的角色。〔29〕See Joseph Stiglitz, “Scan Globally, Reinvent Locally: Knowledge Infrastructure and the Localization of Knowledge”, in Diane Stone ed., Banking on Knowledge: The Genesis of the Global Development Network, Routledge, 2000, pp.29-36.

基于上述知识管理学的分析视角,当今法治与发展运动中的知识形态也可以大致包括四类:(1)一般的显性法律知识:全球治理方案、国际人权公约、法律技术标准、公私合作指南;(2)地方的显性法律知识:国内改革方案、区域人权公约、多元解纷机制、本土法治指数;(3)一般的隐性法律知识:法律职业技能、现代法律文化、法治思维方式、普遍人权观念;(4)地方的隐性法律知识:法律人际网络、固有法律文化、社会规范体系、特殊人权观念。显然,法治与发展运动更多输出的是基于西方法治发达国家立场下的一般显性知识和一般隐性知识。然而,在很大程度上,这些一般性法律知识极易蜕变为法治发达国家地方性知识的一般化,进而在很大程度上忽略了广大后发法治国家的法律国情和社情。因此,来自北方国家的法律与发展共同体是否能够真正摆脱一种基于西方中心主义的知识偏见,而来自南方国家的政策制定者和理论研究者是否能够挖掘出基于地方多元主义的知识增量,这一系列知识的转化过程毫无疑问构成了当今法律与发展研究最大的现实挑战。从这个意义上讲,当今法治与发展运动的政策立场应当致力于探索从由北向南的“知识传送带”隐喻转变为南北互动的“知识合作网”隐喻。然而,可以预见的是,21世纪的法治与发展运动在本质上是一系列在全球和地方同步进行的知识竞争和政治角力过程。

表3 法律知识接收的基本维度

四、知识政治:反思法治促进产业的知识竞争

事实上,无论是冷战时期的法律与发展运动,还是后冷战时期的法治与发展运动,两轮法律输出在知识—技术层面属于全球范围内的法律援助事业。我们看到,在国际层面,当今的法治与发展运动主要是由以世界银行和联合国开发计划署为首的多边援助机构引领的。而在国家层面,美国国际开发署、英国国际发展部、日本国际协力机构、德国联邦经济合作与发展部、荷兰发展合作部、加拿大全球事务部等诸多单边援助机构每年向广大南方国家提供多至数千万美元的法治援助资金。例如,自1992年以来,世界银行向其法律与司法改革项目(legal and justice reform)提供了超过100笔拨款,这些拨款从5万美元到300万美元不等。自1994年以来,世界银行单就司法改革领域的法治援助就有36个项目,共投资8.5亿美元,且在2005年至2010年间每年为低收入国家和中等收入国家(low-and middile-income countries)提供约3.35亿美元的贷款资金。〔30〕The World Bank, Initiatives in Justice Reform 1992-2012, World Bank, 2012, pp.4, 5.又例如,自2008年以来,联合国开发计划署向超过40个脆弱国家和冲突影响国家(fragile and conflict-affected countries)提供综合的法治和人权援助项目(rule of law and human rights assistance),以改善1.28亿急需援助民众、6500万被迫背井离乡的民众以及1000万无国籍人的生活。这一援助项目包括七大方面:(1)强化法治和人权的政治环境;(2)高效有为的司法和安全机构;(3)保障社会安全,减少武装冲突;(4)有力的国家人权机构;(5)拓宽弱势/边缘群体的司法途径;(6)确保转型正义;(7)增进妇女儿童的公平、安全和人权。〔31〕See The United Nations Development Programme, Rule of Law Annual Report 2017, United Nations Development Programme,2018, pp.14-23.自2014年,联合国开发计划署还专门创设了“危机预防与重建信托基金”(Crisis Prevention and Recovery Thematic Trust Fund/ CPR TFT)。通过向联合国成员国提供援助平台,该项基金主要针对四大领域展开法治援助:(1)建立包容性的维和型治理;(2)强化国家机构的基础服务;(3)灾难和冲突的风险管理;(4)可持续发展的国家重建。〔32〕See The United Nations Development Programme, UNDP Thematic Trust Funds - 2016 Annual Report, United Nations Development Programme, 2018, pp.1-14.

然而,法治与发展运动所提供的法律知识与早期的法律与发展运动几乎如出一辙,即再一次以西方法治发达国家作为唯一标杆,进而企图向广大发展中国家和转轨国家推行一刀切式的法制改革方案。对此,美国学者兰德尔·裴文睿(Randy Peeronboom)形象地将此举称之为“标准帝国主义”,即法制改革也许能够通过一系列不同的标准加以评估,而改革的成功与否由此也会产生不同的结果。国民生产总值和法治的高度相关告诉我们,对于一国法制改革的判断,依据相同收入类别国家的平均标准常常会带来更为有用的结果,而不是一味与富裕国家的法律制度水平相比。后者注定将带来一种不可避免的屈尊心态,即后发法治国家的法律制度是有缺陷的或是粗糙的。若人们认为一国的法律制度是落后的,那么这种卑微的心态将导致他国善意地输出水土不服的制度模式,或是通过一种新帝国主义企图,将其本国争议的规范价值强加于他国,并强行他国采用只符合其本国经济和政治利益的制度。〔33〕参见[美]兰迪·裴文睿:《我们从法律与发展学到了什么——描述、预测和评估中国的法制改革》,郭晓明译,载谢进杰编:《中山大学法律评论》(第15卷),中国民主法制出版社2018年版,第231页。不仅如此,英国学者斯科特·纽顿(Scott Newton)更是认为法治与发展运动背后潜藏着的一系列矛盾链条,包括效率和公平、霸权和反霸、同质和异质、散播主义和相对主义、国际主义和国家主义、主流趋势和替代方案、干预主义和无为主义之间、甚至是韦伯主义和马克思主义、庇古主义和科斯主义之间的矛盾链条。〔34〕See Scott Newton, “The Dialectics of Law and Development”,in David M.Trubek and Alvaro Santos eds., The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal, Cambridge University Press, 2006, pp.174-179.所以说,西方的法律与发展共同体当今开始愈加关注法治与发展运动背后的知识竞争以及权力较量。

于是乎,当今的法治促进产业俨然成为西方法治发达国家对外援助政策中的重要(如果不是核心)内容。而近30余年的法治促进产业在参与主体、项目种类、资金规模、援助范围以及战略定位等方面已经达到了史无前例的新高度。特别是从知识—技术层面观之,西方法治援助机构先后推行了一系列法治改革方案以及理论模型,例如主张司法独立改革的新自由主义法治、强调产权和合同的新制度主义法治、注重减贫和赋权的综合发展型法治等等。然而,所有这些法治模型似乎都与忽视后发法治国家现实条件的自由主义民主法治模式相亲和。正如墨西哥学者阿尔瓦罗·桑托斯(Alvaro Santos)所评价的:“世界银行明显的结论是所有的法治目标均适用于一揽子的改革方案之中。这不仅在理论上站不住脚,同时也无法获得项目经验的支持。”〔35〕Alvaro Santos, “The World Bank’s Uses of the ‘Rule of Law’ Promise in Economic Development”, in David M.Trubek and Alvaro Santos eds., The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal, Cambridge University Press, 2006, p.300.显然,在援助产业的热潮背后,法治与发展运动面临着严重的、深度的“知识失灵”。

为什么早期的法治援助策略普遍采取一刀切式的、过度依赖制度供给的改革方案。其中一部分原因在于:西方法治援助机构的科学决策能力有限,且往往缺乏动力去了解和探知广大受援国内部的法律知识和社会规范。他们普遍秉承了早期现代化理论学者所持有的西方中心主义偏见,并将一种美国式的法律知识绝对化、普世化。同时,在大多数援助机构眼里,广大受援国内部也不存在任何值得保留和延续的制度和文化。所以,这自然导致了法治与发展运动所提供的法律知识具有相当大的片面性。例如,美国卡内基国际和平基金会高级研究员托马斯·卡罗瑟斯(Thomas Carothers)鲜明地指出早期的法律与发展运动和当期的法治与发展运动均缺乏系统且扎实的知识。他提出西方的法治援助工作者至少面临着五点知识障碍(obstacles to knowledge):第一,法治援助在智识上和实践上是极其复杂的,这与向贫困社会提供物资援助或是疫苗接种完全不同;第二,要求西方援助者了解广大发展中国家和转轨国家全面且具体的法律知识是极其困难的;第三,期望西方援助者通过法治援助项目弥补认知上的差距更是困难的,他们往往有意无意地受到自身知识的主导;第四,如果西方援助者不资助应用政策研究,那么政治学研究机构或是法学院更是无能为力;第五,许多参与法治援助项目的西方法律工作者并不倾向于通过经验研究积累系统化的地方性知识。〔36〕See Thomas Carothers, “The Problem of Knowledge”, in Thomas Carothers ed., Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge, Carnegie Endowment for International Peace, 2006, pp.25-27.依卡罗瑟的分析,法治与发展运动的完善要求未来的援助者努力建立语境敏感的、需求侧导向的法治援助策略。

然而,如何建立受援国自主的、依赖制度需求的法治改革方案呢?广大后发法治国家有能力面对一系列改革的风险和挑战吗?对此,楚贝克提出成功的法治援助需要在全球北方和南方之间、政界和学界之间搭建对话的、参与的、包容的沟通网络。申言之,楚贝克考察并且列出了当前存在的十大研究障碍,包括:(1)法学研究在南方国家普遍薄弱;(2)只有少数来自南方国家的学者使用法律与发展进路;(3)作为研究领域的法律与发展在南方国家制度化程度有限;(4)法律传统的嵌入性和比较研究的复杂性;(5)法律与发展的比较研究成本过高;(6)法学界趋向短期内推出学术成果;(7)北方国家法律制度的持续吸引;(8)新自由主义进路的持续影响;(9)全球法律网络的等级结构;(10)横向学习过程中对发展机构缺乏兴趣。面对着上述困难,楚贝克提出了五点初步对策:第一,南方国家的法律学者可以借助互联网相互沟通协作,并在南南合作的基础上交换信息;第二,通过融入国内跨学科发展的研究网络,法律学者能够与具有类似研究兴趣的其他学者在国家发展战略中协助合作;第三,这种基于国内的跨学科的合作网络,学者们可以进一步采取措施深化南方国家法律学者间的互动;第四,南方国家的法律学者可以通过各种方式参与到现存的致力于各种形式的横向学习的全球网络,如金砖四国的学术论坛;第五,我们应当针对法律与发展的具体问题搭建网络,如金融、贸易、知识产权、社会包容等等。〔37〕[美]大卫·楚贝克:《全球审视,地方改造:我们能够克服在法律和发展中运用横向学习方法的障碍吗》,郭晓明译,载冯玉军主编:《朝阳法律评论》(第14辑),浙江人民出版社2019年版,第271-275页。

如果我们从战略—政策层面剖析当今的法治促进产业,我们不得不承认的是,当前的知识竞赛仍然是由北方国家领跑的,这归根结底是当今全球政治经济秩序不平等的权力格局的体现。一方面,作为知识输出方的援助机构多年来在法治促进产业不遗余力地争夺市场份额,以求最大限度地扩张其自身的法律软实力。美国学者布莱恩·加思(Bryant Garth)形象地比喻道,“问题不在于从北方输往南方的政策反映着北方的共识,而是整个‘宫廷斗争’都被输出了……南方投资是北方政治家之间权力斗争的一部分。”〔38〕Bryant G.Garth, “Building Strong and Independent Judiciaries Through the New Law and Development: Behind the Paradox of Consensus Programs and Perpetually Disappointing Results” 2 DePaul Law Review 395 (2002).另一方面,作为接收方的受援国内部也存在着法律精英与法律大众、跨国公司与本土企业、国际最佳方案与国内替代方案之间的复杂博弈。总之,南北竞争对于社会生产、法律正当性与其他可能的正统性而言是个核心问题。如果不认真对待法律知识产品在全球生产和输出过程中的透明度和正当化,法治理想主义者可能注定要一再重复法律与发展运动的失败。〔39〕[美]布莱恩·加思、[法]伊夫斯·德扎雷:《新法律正统性之正当化》,载[法]伊夫斯·德扎雷、[美]布莱恩·加思编:《全球性解决方案——新法律正统性的产生、输出与输入》,陆幸福等译,法律出版社2006年版,第326页。从这一意义上讲,法治与发展运动表层上是知识—技术层面的法律援助事业,深层上则是“战略—政策”层面的法治促进产业甚或是法律外交作业。而对于广大南方的后发法治国家而言,未来的改革挑战大于法治机遇。

五、结语:法治促进产业的六大知识转向

本文之所以采取知识分析的方法去考察当今全球法治与发展运动的缘起和进程,主要是基于两点基本判断。一方面,在政策层面上,随着20世纪公共事务治理的主导模式先后经历了基于权力管控的科层治理、基于竞争机制的市场治理以及基于合作参与的网络治理这三种模式,当今公共事务治理的主导模式集中表现为基于交互学习的知识治理,〔40〕参见张海柱:《知识治理:公共事务治理的第四种叙事》,载《上海行政学院学报》2015年第4期,第61-68页。即当今公共决策的制定和实施需要更多的证据、数据和知识的支撑。另一方面,在理论层面上,随着知识经济学、知识管理学、知识社会学以及政治科学等新兴交叉学科自“二战”结束以来的相继建立,越来越多的社会科学家开始从不同的学科角度探究科学知识和专家知识在公共决策领域的作用和局限。而正如我们所看到的,一些法律与发展学者的代表人物也尝试加入了这一领域。〔41〕如参见David Kennedy, A World of Struggle: How Power, Law and Expertise Shape Global Political Economy, Princeton University Press, 2016.基于上述的分析和判断,我们能够发现当今的法治促进产业已经或是正在经历着六大知识转向。

第一,一般性法律知识的地方化意味着早期一刀切式的、供给侧导向的法律意识形态渗透需要转向需求侧导向的本土化法律知识改造,即共通的法律知识并不必然意味着相同的法律实践,例如,非正式制度在纠纷解决领域的作用。

第二,地方性法律知识的一般化预示着地方性法律知识与一般性法律知识之间的关系应当从单向的文化抗拒转向双向的知识互通,这在很大程度上表现为越来越多的本土法律知识上升为全球法律共识,例如,第三代集体人权的确立。

第三,隐性法律知识的显性化表明传统权力治理模式下的政治决策应当转向当前知识治理模式下的科学决策,这要求法治援助的决策方案需要建立在多元的法治模型、具体的改革经验、完备的法治指数以及充分的跨学科研究的基础之上。

第四,显性法律知识的隐性化表明法律知识产品的输出应当从基于“发送者—接收者”的传送带模式转向基于“解释者—沟通者”的合作网模式,即绝对普适的法律知识是不存在的,所有类型的法律知识归根结底都是情境的产物,而解决知识鸿沟的有利对策就是建立国际、区际、国家和地方层面的政策和学术关系网。

不仅如此,当今法治促进产业还隐含或是预示着另外两大知识转向。其一,从知识的“社会建构”(social constructivism)发展为知识的“政治构建”(political constructivism),即法律知识不仅是社会—文化—历史的产物,也是政治利益和权力格局的表达。其二,从“法律援助事业”升级为“法律外交作业”,即法律与发展研究不仅可以是法律与发展援助、法学与发展经济学、发展政治学、发展社会学等发展学的结合,还在相当程度上为法律与外交、法学与外交学的科际互动提供了可能。

综上所述,本文尝试性地通过知识/权力分析法评析和展望了全球法治与发展运动的概貌,而这些分析成果对于我国的理论启示显然具有特别的意义,因为中国当前既是法治援助的重要受援国,又处于法治建设的全面推进期。在当今法治全球化的背景下,“法治赶超”既要符合全球法治发展的大势和规律,也要适应一国法治改革进程中的政治经济环境和社会发展阶段。面对西方法治援助的知识渗透,我国大致存在着三种代表性的法治外交姿态。其一,一种保守、防御式的法治外交立场认为“在法律层面,我们必须重新思考法律及其未来走向而非在西方现代性话语支配下简单地鼓吹对其进行‘接轨式’的重构。虽然现在如何去做我们可能并不明确,但我们至少应当知道现在应当如何不去做。”〔42〕魏磊杰:《全球化时代的法律帝国主义与“法治”话语霸权》,载《环球法律评论》2013年第5期,第105页。其二,一种激进、对抗式的法治外交立场强调“我们应该以攻为守化解西方意识形态的渗透,不能仅仅被动地接受西方的政治言辞。所谓攻就是做好自己的事情,全面推进法治中国建设,找出恰当的意识形态以法治言辞进行引导。”〔43〕陈金钊:《法治与改革的关系及改革顶层设计》,载《法学》2014年第8期,第14页。其三,一种更加积极、对话式的法治外交姿态主张“中国在积极探索本国经验、继承优秀法律文化的同时,通过广泛借鉴其他国家的法律技术和法治经验,逐渐建成了社会主义法律体系,初步形成了与世界各国进行法律交流和互动的能力。”〔44〕张文显、谷昭民:《中国法律外交的理论与实践》,载《国际展望》2013年第2期,第9页。显然,第一种立场过度否定了西方现代法治话语中的普适性成分,且对我国法治话语的确立缺乏建设性对策。第二种立场则将法治过于意识形态化对待,故而抹杀了法治自身的“技术—科学”(非意识形态)面向。相较而言,第三种立场与我国社会主义法治建设的一贯主张相一致,同时还立足于从外交沟通能力上去解决我国本土法治资源和域外先进法治经验的平衡问题。鉴于当今法治促进产业与法律外交作业是一体两面的,所以第三种姿态是值得充分肯定的,虽然存在操作性不足的问题。

基于本文的分析,我们看到当今法治促进产业在表层上是和平演进的知识散播和援助事业,在深层上则是复杂多极的知识竞赛和权力博弈。从这个意义上讲,我国当前宜采用一种务实、结盟式的法治外交姿态。一方面,面对西方法治援助机构所提供的先进的法治评估技术、启智的法治文化观念以及多元的法治实用逻辑,一种务实的法治外交姿态应当抱着虚心的态度学习吸纳西方法治发达国家的经验成果,并勇于在我国法治建设的顶层设计和底层创新中灵活地展开法治试验,进而最大限度地提升我国的法治软实力。另一方面,针对西方法治援助机构所灌输的霸权式法治意识形态(例如,鼓吹三权分立、多党政治、司法独立以及对抗式公民社会等方面的立法植入或是文化渗透),一种结盟式的法治外交姿态应当摆脱纵向南北对话的智识和权力屏障,通过横向南南合作的方式(特别是当前由中国主导的“金砖+”机制和“一带一路”倡议)聚焦后发法治国家的法律发展共识,进而凝聚和强化南方国家的法治软势力,即“把关注的焦点集中在包括新兴法治国家在内的各国法治发展或运行的现实状态,注重法治在现代国家和社会治理中的实际功能与经验。”〔45〕顾培东:《当代中国法治共识的形成及法治再启蒙》,载《法学研究》2017年第1期,第21页。总之,对于我国法治改革者和法学研究者而言,未来最大的挑战不是制度挑战,是知识挑战;同时,最大的动力不是制度创新,而是知识创新。