修书即修行

李祺瑶

刘建明

知易行难,修书先修心

文津街7号,中国国家图书馆原址。

1980年,18岁的刘建明开始在这里工作。“父母都在图书馆工作,我这也算子承父业。”回忆往昔,已不再年轻的刘建明感慨良多。

“入行学的第一件事就是要坐得住。”刘建明说。

刘建明的师父是国图第一代古籍修复专家,被称为“国手”的张士达先生。刘建明学艺之初,张士达年事已高,孤身一人住在北京。刘建明和另外两名学员一边学艺,一边照顾师父的日常起居。

修书,不就是粘粘补补,这有什么难的?真正开始学艺,刘建明才明白什么叫“知易行难”。

“常用的修书用纸就有十几种,师父配纸,不仅材质要与古籍的一样,就连‘破旧的颜色也要如原书一般。师父常常一配就是一两天,配出来的纸的纸性、颜色、厚度,甚至帘纹宽度都力求与原书一致。配好了纸,将古籍一页一页地拆开,修复,再一页一页地补上。遇到粘连严重的‘书砖,还得把古籍包裹好,放在竹笼屉里熏蒸,用腾腾热气将粘连在一起的胶质物或老墨软化,每蒸几分钟就要取出古籍,用镊子轻轻地将书页一层层地挑起,这样循环往复,直至书页全部被揭开……这拆书、洗书、配纸、染色、补书、折页、喷水、剪页、锤压、装帧等十几道工序,都是一代代修复师口传心授。师父言传身教,我们日日练习,积累的是经验,修的是匠心。”刘建明说。

近40年光阴,当年的毛头小伙如今也成了“老师傅”。刘建明已掌握了卷轴装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装、毛装及金镶玉装等各种装帧形式,以及修复老化、霉蚀、粘连、絮化、鼠啮、虫蛀、缺损等多种技法。

数百册(件)善本书籍、名人手稿、舆图,因他而变得完整。《永乐大典》、“敦煌遗书”等皇皇巨著得以保存流传,也有刘建明的心血。

精益求精,为国修典

典籍诞生,修复技艺也随之产生。

“当衔竹引之,书带勿太急,急则令书腰折。”贾思勰在《齐民要术》中,分析了书籍裂坏、腰折的原因,并给出了相应的解决方案,这是关于古籍修复技艺最早的记载。此后历代,书画装裱修复渐渐流行,明代周嘉胄撰《装潢志》,将书画装裱之法详细划分为“审视气色”“洗”“揭”“补”“衬边”“小托”“全”“式”“镶攒”“覆”等。

“我们的技法,也是传承于此,只不过同源异体。”刘建明说。所谓“异体”,正是刘建明这一代修复师的特色——突破、创新。

《永乐大典》,明永乐年间编纂,是中国古代最为成熟、杰出的类书,全书共11095册,汇集图书七八千种。

正本已亡佚,残存于世的是嘉靖副本。目前,嘉靖副本在全世界范围内仅存400册左右,其中223册存藏于国内,国家图书馆馆藏221册。

400余年,风雨飘摇,残存于世的《永乐大典》经历了火灾、水浸。藏于国图的221册古籍都有不同程度的破损,且相当一部分破损严重,纸张酥脆,大部分书口和书背断裂、散开,难以翻阅。

2002年,张平、杜伟生、朱振彬、刘建明等10余名能工巧匠,开始修复《永乐大典》。

不仅要修复破损,还要修复前人所修。几百年间,半数以上的古籍经前人修复,有的托裱,有的将包背装改为线装,修复材料更是色质各异……刘建明等人在进行修复时,要尽量完整保留《永乐大典》成书时的原始风貌,前人修复时所使用的酸性纸板,要全部替换。

“看一部书修得好与坏,不能看是否修复一新,要看是否古风犹在。”师父的话,刘建明一直牢记于心。

《永乐大典》的书页为皮纸,柔韧性比較好,也比较厚,哪里去找质地相同的补纸?所幸,当时国图收藏了一批清代“高丽纸”可供使用。“这种纸本身就是文物,生产技术已经失传,用一点儿就少一点儿。”刘建明的语气中,透着些许遗憾。

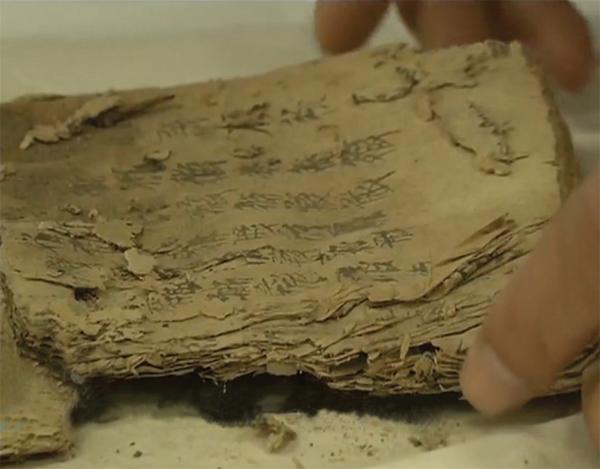

西夏文残卷

《永乐大典》的封面书皮用的是绢。为找到合适的材料,修复师顶着日头,骑着车,满北京城找布店,挨个儿问,挨家比……前前后后找了一个月,几乎跑遍了全北京的布店,最后终于在“瑞蚨祥”绸布店找到了与《永乐大典》封面材料接近的生丝。

为保持装帧原状,修《永乐大典》不能像修普通古籍那样拆开书脊。杜伟生、刘建明等人创造出“掏补”修复法——不破坏原来的装帧,将补纸按照书页破损的形状撕好,蘸上糨糊,伸进折页中间,一点一点“掏”着修补,使补纸和书页合而为一。

“这叫最小干预,为的是保留《永乐大典》原本的样貌。”刘建明说。他们还专门为《永乐大典》量身定做了紫檀木装具,以妥善保存这部珍贵典籍。

难为能为,复活“死文字”

近40年修复生涯,刘建明觉得最难的,是修复“西夏文献”。“因为,那都是‘死文字。”刘建明说着,掏出手机,屏幕上,残片泛黄,面目全非,依稀可见的“方块字”似曾相识,又全然不识。

“死文字”指古代使用过的书面文字,现已失传,如古埃及文字、楔形文字等。

2003年3月,国图启动西夏文献修复工程,对宁夏灵武县修整城墙时出土的百余卷西夏文抄本和刻本经典,以及苏联捐赠的一部分黑水城出土文献进行修复。这是我国第一次大规模的西夏文献修复工程。“很多卷册有不同程度的残损,其中数十卷佛经在折口处断裂,造成书页顺序错乱,难以连贯。”刘建明说着,手指划过照片中的“方块字”,“最难的,还是认这些字。”

刘建明和同事们都不认识西夏文,难以确定文字顺序,修复也无法开始。

怎么办?思来想去,刘建明等人邀请西夏学专家史金波参与古籍“会诊”,全程指导修复。群策群力,一个个“死文字”渐渐复活,一枚枚残片渐渐修补完整……残片太多,如何保存?按照传统方法,就是找个文件袋,统一装起来。这样虽然省事,但残片不好找,还容易造成二次伤害。

刘建明又独创了“挖镶”修补法。他准备好一本空白的线装书,根据残片大小,先在书页中“挖”出相应的区域,再把碎片“镶”进去。书页基本平整,每一页纸镶嵌一枚西夏文献残片,便于翻阅寻找。

复活“死文字”,还用上了计算机。

国图古籍修复人员研发了修复档案系统,利用计算机技术第一次全程记录了西夏文献修复过程并进行前后对比,每一处破损的程度、原因、位置都记录其中,这也是国图第一份完整的影像修复档案。与此同时,专家们还对西夏文献进行跟进整理和研究,出版了多部著作,为修复其他少数民族语言文献积累了经验。

“这次修复,是国图古籍修复在传统技艺与创新技法、文化与科技上的首次碰撞融合。”国图相关负责人说。

新知修故纸,匠心仍为本

比起修复难度,刘建明更忧心的是后继乏人。“2007年以前,全国干我们这行的不足百人。”

随着“中华古籍保护计划”的实施,目前,这一困境有所改观,古籍修复室来了更多的年轻人。“现在组里‘80后占了一多半。”刘建明说。

早年间,古籍修复的老师傅,很多都只有小学文化,“我们师兄弟进组时,也就是高中毕业。”刘建明说,“现在的修复师都是研究生,甚至还有从英国、日本留学回来的学生,专业背景涉及美术、应用化学、文物保护、古籍修复……更新鲜的知识、更先进的技术被引入古籍修复。”

修《永乐大典》时,配纸、选纸,全凭手摸,麻纸、竹纸,还是混料纸,有经验的老师傅一摸便知,但这手艺没个十年八年是练不出来的,即便学成,也有摸错的时候。

现在,有了显微镜,纸张的纤维、成分,一看便知。刘建明拿来两张纸,一张是树皮纤维,一张是竹纤维。摸起来差不多的两张纸,在显微镜下全然不同——树皮纤维表面有层透明的胶质膜,颜色一般是棕红色、酒红色、紫红色、玫瑰红色……竹纤维看上去像竹子一样坚挺,两头尖尖,有粗大的导管,颜色有发红的、发紫的、发蓝的和发黄的……“这是一台纸浆补书机。”刘建明指着一台类似打印机的机器说,“几十秒就能补好一页书,以前一天补一页,用这台机器,一个人一天能补40页。”

修复室里,还添置了冰柜。新收的古籍,修复前要冷冻半个月,以杀掉古籍中可能携带的虫卵。古籍书库也用上了中央空调,24小时恒温恒湿,连紫外线、光照强度都有讲究……新设备虽好,但刘建明还是很谨慎。“机器冷冰冰的,不如人心灵手巧。”比如补书机,不能修补缝隙,也不能修补跑墨掉色的古籍,对纸浆的把控也不准确,而且用机器修书,稍不留神,就把纸弄破了。进组的年轻人无论学历多高,还是要先从“坐得住”开始学起。刘建明始终相信,古籍修复,是慢工出细活儿。“无论技术再怎么先進,精益求精的匠心必须坚持,这是立身之本。”

数字化,古籍新生

竹帛、纸张,手抄、册印,雕版、铅印……历史长河中,每一次书写介质和印刷方式的转变,都使古籍更易保存,流传更广。

数字化,让古籍焕发新的生机。

浩如烟海的古籍,如果单靠手工修复,恐怕要数百或数千年。“数字化是保护古籍最快、最经济的办法。一部书只有化身千百部书,才能保存下来。”国家古籍保护中心副主任张志清说。

如今,扫描、拍照、数据库等技术,正在为古籍保护提速。“数字化技术,还可以帮助我们记录修复的过程、修复的技艺、修复的经验,从而传承技法,提高效率。”刘建明说,“不过,修复还是第一位的,这是古籍数字化的基础,很难想象,一部破损的古籍,又如何数字化?”

古籍珍贵,即使修复完好,也不宜多次翻阅。但如果束之高阁,修复的意义也就打了折扣。“我们传承技艺,修复古籍,是为了让中华优秀传统文化传播得更广,能为更多人服务。”刘建明说。

2019年11月12日,国图等20家单位联合在线发布古籍数字资源7200余部(件)。至此,在线发布的古籍资源已超过7.2万部(件)。无论在哪,只要有互联网,读者就可以登录国家图书馆官网,浏览古籍善本。

岁月无声。平静的生活,鲜有波澜;穷尽数载,也难名声大噪。这修行般的日子,刘建明不觉得苦,他渐渐明白了入行时师父对他说的话:“若能为国家多修几本好书,使古老文化传承下去,才是最幸福的。”

(千里之外摘自《北京日报》2019年11月21日)