王羲之与达•芬奇:两个中西美术传统的象征

[意]毕罗(Pietro De Laurentis)

一、我将王羲之与达•芬奇比较的缘起

我最早公开把王羲之和列奥那多•达•芬奇(简 称 达•芬 奇,Leonardo da Vinci,1452-1519)作比较是2012年秋天在上海大学中国当代文化研究中心做“书法与符号学”为主题的报告,在总结中国书法审美传统时,我提醒听众,中国人众所周知的《兰亭序》和世界名画《蒙娜丽莎》(意大利人平常叫做La Gioconda,约1503-1505年间)具有同等的社会价值和文化分量。如果搁置书法与油画的直接可比性和审美品第问题,这两幅作品实际上都是各自审美传统的象征。《兰亭序》是中国和日本公认的书法传统的象征,中国书法家协会所评的奖就命名为“中国书法兰亭奖”。日本、韩国和东南亚一些国家也都有各自的“兰亭笔会”组织。同样,《蒙娜丽莎》可以说是近代以来西方最有名的一幅画,是巴黎卢浮宫的游客最感兴趣的作品,即便是文化水平较低的人也非常熟悉这幅画。

当然,这两幅作品未必是王羲之和达•芬奇最成功的作品,但从社会和文化影响来说,《兰亭序》和《蒙娜丽莎》可以说已经成为各自作者的象征。二者的相似性可概括为:它们都既有浓厚的神秘感又对后代产生了长远影响。

2019年春天,我在去中国参加“源流•时代:绍兴论坛——王羲之与二王学的构建”的国际研讨会之前,为了让我母亲充分了解情况,我跟她说,我要到“中国的达•芬奇”的故乡去参加以他的书艺为主题的重要学术活动。我为什么要这么说呢?因为至少在意大利人看来,说起天才,大部分人都会想到达•芬奇,意大利首都罗马的机场就叫“达•芬奇国际机场”。虽然,西方美术传统上伟大的艺术家很多,而且不少是意大利人,但是,就我个人喜爱而言,达•芬奇留下的作品虽不如同时期的大家丰富——长寿的米开朗基罗(Michelangelo Buonarroti, 1475-1564)和夭亡的拉斐尔(Raffaello Sanzio,1483-1520)都是高产的艺术家,与达•芬奇并称“文艺复兴三杰”——但从艺术境界来讲,达•芬奇要高于其他的画家。

我偏爱达•芬奇也许和我母亲有关。她从1977年当全科医生以来,诊所墙上一直挂着达•芬奇关于人体解剖的素描版画,给我留下了很深的印象。我最早对一幅画的清晰回忆,就是大概七八岁时母亲给我看过《蒙娜丽莎》的照片,当时她还问我:“你看看她的面容,她是不是在笑?”所以,一旦要给我妈妈介绍王羲之,我就会把东亚的“书法圣人”和西方的“艺术巨匠”联系起来。后来,随着我研究《集王圣教序》与王羲之逐渐深入,我发现了那次不经意的比对并不缺乏证据。

首先,我在2019年下半年买到朱杰勤的《王羲之评传》,这是1940年商务印书馆出版的。这本书与1948年上海正中书局出版的沈子善《王羲之研究》都是中国最早研究王羲之的图书。《王羲之评传》的“引言”中有一段与我对比王羲之与达•芬奇非常接近的话:

以如此伟大之美术家,倘在海外文明诸国,则必有人为之创立纪念会矣,提倡王羲之奖金矣,为之举行百年祭矣,而关于彼人之年谱列传,尤多至不可胜数,至少亦视之为拉飞耳(Raphael)、米克朗启洛(Michelangelo)等俦,为人挦扯殆尽矣。[1]朱杰勤:《王羲之评传》,长沙:商务印书馆,1940年,第2页。

虽然,这里并没把达•芬奇与王羲之作比较,但是,朱氏同样是把近代绘画传统精髓的两个代表人物与“书圣”作了比较,可以说与我的比喻大同小异。《王羲之评传》这个提法的目的是提醒更多的中国人意识到王羲之在艺术上的成就。在2020年的今天,我的目标并不在于提醒中国大众对王羲之应该有如何程度的重视,而是提醒世界喜爱美术的人们,王羲之的艺术造诣等同于西方最经典的艺术家。

实际上,西方学者喜仁龙(Osvald Sirén,1879-1966)也早在1933年出版的《中国早期绘画史》(A History of Early Chinese Painting)序言里讲到:“在中国的艺术长河中,没有比王羲之更受欢迎的艺术家了”[2]“No artist in China has, as a matter of fact, become the object of a more universal admiration than Wang Xizhi.” Sirén, Osvald, A History of Early Chinese Painting, London: The Medici Society, 1933, p.3.。虽然,他讲的是绘画史而不是书法史,但是,他必须把王羲之放进去,说他是最受欢迎的,在中国是这样,在日本也是这样。这种极高的地位也只能让我们联想到西方美术传统中同样被视为巨人的达•芬奇、米开朗基罗等大家。

因此,虽然,王羲之与达•芬奇相距1150年之久,二人所处的历史、文化与地理环境截然不同,但是,笔者认为,我们具体观察两者在艺术方面的造诣,还能找出一些共同点。

二、千古典范的《兰亭序》和《蒙娜丽莎》

只要讲《兰亭序》,绝大部分受过中学教育的中国人都明白是指什么。它的艺术价值、文学和文化地位,中国人一定很清楚。

西方汉学虽没有充分注意到《兰亭序》的艺术价值,但传统汉学研究毕竟是从中国文学遗产入手的,所以《兰亭序》作为一篇文学作品,也早在1879年第一次被翻译成西文。上海有一位叫晁德莅(Angelo Zottoli,1826-1902)的意大利传教士,在他的《中国文学教程》(Cursus litteraturae sinicae)里把《兰亭序》翻译成了拉丁文[1]Zottoli, Angelo, Cursus Litteraturae Sinicae, Shanghai:Ex typographia missionis catholicae in orphanotrophio tou-se-we, 1879-1882, vol. 4, pp. 295-297.。当时传教士的官方语言是拉丁语,现在理论上还是,但基本上用的是各国的语言,不过,在严谨的学术领域一定要用拉丁文,19世纪尤其如此。中国文学的教科书中还收录了《兰亭序》,我觉得这已经能够让我们意识到王羲之《兰亭序》在书法和文学上的分量。现存的《兰亭序》书迹不是原迹,而故宫博物院藏的两个比较可靠的摹本都不一定是最能够代表王羲之书风的原作。王羲之《兰亭序》的文本内容的真相也是学术界争论的一个热点。无论如何,即便从初唐以来流传的《兰亭序》“神龙本”或元代才开始著录的“张金界奴本”(通常所谓的“虞世南临本”)都是可以质疑的作品,但它们对其后的书法史产生了巨大影响,已经成为王羲之书法的审美典范。

《蒙娜丽莎》实际上也不止一个版本,目前至少有四个版本(除了卢浮宫的版本以外,马德里普拉多博物馆藏品中有一幅被学者认为可能接近于达•芬奇早期设想的效果)。这并不奇怪。文艺复兴时期的油画和壁画都需要先完成细致的草图(意大利语叫cartone,即纸板的意思)然后通过上色再完善它,最终成为完整的“画”。而达•芬奇非常注重草图的前期工作的细节,一般他画一幅画要比其他画家慢很多(这点他与文艺复兴高产画家完全不同),甚至有学者认为他功夫主要是花在草图上面。《蒙娜丽莎》的可疑性倒没有《兰亭序》那么大,除了肖像具体人物和完成年代还有一些争论,没有人怀疑它是达•芬奇的原作。而且,对于绘画创作过程非常缓慢的达•芬奇来说,这幅肖像画是其得意之作。他在翡冷翠、米兰、罗马都随身带着这幅画,应法兰西国王弗朗索瓦一世(François I,1494-1547)之邀,在1517年搬到法国的时候,他把这幅画与后来同样也纳入了巴黎卢浮宫的几幅作品都带到了法国。

虽然,学术界关于《兰亭序》墨迹和《晋书•王羲之传》的文字的具体内容和笔势的具体形象争论不休,但可以肯定的是,《兰亭序》也是王羲之的得意之作。《世说新语•企羡》云:“王右军得人以《兰亭集序》方《金谷诗序》,又以己敌石崇,甚有欣色”[2]《晋书•王羲之传》言辞略有不同:“或以潘岳金谷诗序方其文,羲之比于石崇,闻而甚喜”。。从这则记载可知,因为石崇(249-300)的《金谷诗序》的书法价值未曾有人赞美,王羲之关心的应是《兰亭序》的文学价值。遗憾的是,从现存资料来看,《兰亭序》的书法意义只能从贞观年间(627-649)编撰的《晋书》和褚遂良(596-658)整理的《右军书目》两种文献来验证,但那个年代离353年4月25日(永和九年三月三日)那次雅集已有300年之久。不过,我们可以肯定的是,既然王羲之对这篇文章很满意,无论是《世说新语》所载的“短本”《临河叙》,还是《晋书•王羲之传》记载的“长本”《兰亭序》,王羲之在353年以后到去世的八年间绝对有过抄写这篇文章的机会,所以我们不可以断定没有他亲手书写的《兰亭序》真迹流传于世。

王羲之与达•芬奇对各自作品的喜爱或许也是使《兰亭序》和《蒙娜丽莎》越来越成为两种不同的艺术传统的象征的缘由。卢浮宫文物非常丰富,达•芬奇绘画不只有《蒙娜丽莎》,但是参观者对这幅画的关注往往要超过其他的艺术品。《兰亭序》也经常被用来做书法史或书法作品图书的封面,无疑是印刷版本最多的书法作品之一。甚至在中国书法史上,还有过以“兰亭”来代称书法的例子,其中一个例子即12世纪初的《兰亭续帖》[1]中国法帖全集编辑委员会编:《中国法帖全集》第五卷,武汉:湖北美术出版社,2002年,第10页。。

三、两位“世殊事异”的天才

任何现象都不是孤立的存在,天才也很少是孤零零地出现。孙过庭(约646-约690)在他的《书谱》(完成于687年)中说:“而东晋士大人,互相陶染。至于王、谢之族,郗、庾之伦,纵不尽其神奇,咸亦挹其风味”。大家可以看出,孙氏提出的解释是王羲之、王献之(344-386)、谢安(320-385)、郗愔(313-384)、庾翼(305-345)等豪门子弟之间有频繁的交往。这是说,虽然王羲之是当时绝对顶尖的人物,但是,他周围的人在书法方面也都有一定的水平。这点正好与达•芬奇长大的地方翡冷翠,包括后来居住过的米兰和罗马很有相似之处:除了他以外,当时还有非常多的艺术高手,除了上述的米开朗基罗和拉斐尔以外,还有皮耶罗•德拉•弗朗切斯卡(Piero della Francesca,约1415-1492)、布 拉 曼 特(Donato Bramante,1444-1514)、桑德罗•波提切利(Sandro Botticelli, 1445-1510) 等精通多种手艺的巨匠。因此,王羲之与达•芬奇正好代表了两种不同的充满文艺气息的时代和文化。故两位天才具有重要的象征性。

可是我们也不可忽略他们之间的不同。第一,东晋时期的江南与意大利中北部的政治状况全然不同。首先从地理版图来看,王羲之曾经活动过的今天的江苏、湖北与浙江,比达•芬奇生活过的翡冷翠、米兰与罗马的意大利中北部要大几倍:今天的托斯卡纳、伦巴第和拉齐奥三个大区一共才62000平方公里,而仅江苏省就有102000平方公里之多。

当然,东晋时期中国南北分裂对立局面造成了江南社会不甚稳定的情况——东晋与北方的后赵、前秦、前燕、北魏不断发生战争,内部君臣的阴谋斗争与变乱也不少,如322年王敦(266-324)在武昌起义到371年桓温(312-373)让简文帝即位。但是,这种局面与15世纪至16世纪的意大利中北部还不太一样,因为意大利并没有统一,而是包含各个独立的都城与王国组成的半岛(意大利真正意义上的统一始于获取罗马的1870年)。

第二,王羲之毕竟是贵族,属于两晋有相当政治影响的琅琊王氏家族,是标准的高门子弟。而达•芬奇只是地位较高的公证员之子,由于是婚外所生,一直没得到父亲的正式认可,所以无法走与父亲同样的道路,只能在低卑的工艺圈求个饭碗。这就是说,王羲之受的是当时标准的贵族教育,是符合当时知识分子标准形象的人物,而达•芬奇只能当一个工匠——他自称是“没有文史知识的人”(omo sanza lettere)[1]米兰安波罗修图书馆藏Codex Atlanticus《大西洋手稿》327背。实际上,所谓的“大西洋”是大地图(atlas)的意思,与大西洋没有任何关系。。这句话是他故意用夸张之语抱怨当时高傲自大的文人瞧不起像他这样不懂拉丁文的工匠。在达•芬奇看来,那些“文人”缺乏与自然界的直接沟通。达•芬奇脑子灵光,眼睛敏锐,手艺精巧,希望对自然科学各种现象做穷尽的研究,但因为他缺乏系统的知识训练,无法查阅古罗马和古希腊的经典著作,只能停留在一个敏锐画家的写实分析的状态。他心里不把自己看作是画家,却自认为是个科学家。他不仅认为绘画是科学的基础,而且还说绘画的“神性可以把画家的思想转变成类似于神的思想”[2][意]欧金尼奥•加林:《中世纪与文艺复兴》,李玉成、李进译,北京:商务印书馆,2012年,第323页。。在达•芬奇看来,绘画之所以高于雕塑是因为绘画所付出的脑力多于体力[3][意]列奥那多•达•芬奇:《达•芬奇论绘画》,戴逸编译、朱龙华校,南宁:广西师范大学出版社,2003年,第77页。,这一点有学者认为他是在故意反驳以雕塑为主要表现手段的米开朗基罗,即他当时的主要竞争对手[4]Antonio Forcellino, Leonardo: genio senza pace, Bari-Roma: Laterza, 2016, p. 297.。达•芬奇的绘画创作一直以光学研究为基础,作好草图底稿之后再用毛笔上色,操作时间非常缓慢。实际上他绘画的真正功夫是花在草图上的,所以16世纪初年逾50岁的达•芬奇已经不太乐意用画笔画画上色了,经常由他画室的弟子来完成他的底稿。

王羲之首先是个儒家思想环境培养的士大夫。他向往古代的隐逸之士,没有在政坛上往上爬的渴望,但作为官员他必须考虑救世安民。从他种种书信和表奏都能看出他务实的做法和耿直的态度。我们在《晋书•王羲之传》读到的他担忧百姓生活的记载,就是证明:

时东土饥荒,羲之辄开仓振贷。然朝廷赋役繁重,吴会尤甚,羲之每上疏争之,事多见从。(《晋书》卷八〇,第2097页)

另外,王羲之认为“国家之安在于内外和”(《晋书》卷八〇,第2094页),所以他曾经规劝好友殷浩(306-356)和谢万(约321-361)不要北伐,不幸两人并没有听取王羲之的建议,结果都以失败告终。虽然王羲之曾任“护军将军”“右军将军”,人称“王右军”,却没有参与过任何战争,且极力阻止东晋的北伐战争。王羲之一直瞧不起同样是士族出身的王述(303-368),后来王述成为他的上司,施加报复,王羲之感到羞辱,终于在355年4月30日(永和十一年三月九日)辞官,并到父母墓前发誓不再做官,足以看出他耿直决绝的性格。

图1 巨大弩-Ambrosiana-Codice-Atlantico-Codex-Atlanticus-f-149-recto

而达•芬奇则相反,他并不觉得与他的故乡翡冷翠或曾经待过的米兰的政敌有实际合作关系是个多么严重的问题。他曾经在1500年主动向占领米兰的法兰西人自荐,一点都不在意这背叛了自己居住过17年的城市。两年以后的1502年夏天,达•芬奇还联系残暴的军人切萨雷•波吉亚(Cesare Borgia,1475-1507)贡献他的军事知识,并没有考虑波吉亚很可能把这些军事知识用于侵略他的故乡翡冷翠。1503年7月,波吉亚被打败以后,达•芬奇还给奥斯曼帝国苏丹巴耶济德二世(Bayezid II,1447-1512)写自荐信表示他有能力在博斯普鲁斯海峡建造一座桥。这封信的阿拉伯文版现藏于伊斯坦布尔托普卡匹皇宮(Top-Qapu Seraj,E 6184)。虽原稿已失,但法兰西学会还存有这座桥的初步方案手稿(L.66 背)。达•芬奇出生后一年,即1453年时,信仰伊斯兰教的奥斯曼帝国消灭了信仰基督教的东罗马帝国(395-1453)。从信仰天主教的意大利的角度来看,这也是伊斯兰教所谓“不信者”对欧洲产生最直接威胁的开始。但对达•芬奇来说,跟奥斯曼帝国合作并不是个问题。另外,与名实不符的“王右军”正好相反,达•芬奇确实做出了许多跟军事科技相关的方案,《大西洋手稿》收录的“大火炮”(33正)、“翻墙机”(139正)和“巨大弩”(149正)等图,同样出于他超出凡俗的想象力(图1)。

当然,达•芬奇没有具体的政治理想,主要考虑哪个元首给他发挥本事的机会,不等于说他没有个性,从他与米开朗基罗的冲突可以看出他的个性和自信一定会让他摆脱平凡工匠的命运。而王羲之对官员身份以外的生活还有许多寄托,他毕竟是玄学和清谈风气大背景下的人物,对文学、音乐和书画等能够抒发情怀的艺术都有一定的了解,只是书法造诣特别突出而已。

四、高端艺术相通的三个因素

达•芬奇与王羲之,这两位天才的个人背景虽截然不同,但作为两种高端艺术的代表人物,精神追求与艺术生涯确有更多相同之处。

其一,与自然界的关系与情感。

关于王羲之最著名的一个典故是兰亭雅集,而他写的《兰亭序》一文记述了那次“少长咸集”的“修禊”活动,通过曲水流觞等惬意高雅的交流,还形成了一番向往通达大自然真理的人文氛围——如“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的著名对联所总结的那样。这些文人与大自然交际的层面主要是感性的文艺抒情与清谈的哲学探讨——甚至不能排斥道教与佛教打坐静思等各种手段,当然出发点与文艺复兴时期达•芬奇等艺术家和科学家所探索的自然科学世界有很大的不同,但从个人与大自然的感应关系来讲,两种态度未必有很大的不同。毕竟王羲之与达•芬奇都是师法大自然,只是所探究的“自然”的定义略有不同而已。王羲之是道教徒,经常采药服食,还跟僧人和佛教徒交往,明显生活在充满着形而上色彩的人文环境中。在《晋书•王羲之传》中,王羲之自言如下:

羲之既去官,与东土人士尽山水之游,弋钓为娱。又与道士许迈共修服食,采药石不远千里,徧游东中诸郡,穷诸名山,泛沧海,叹曰:“我卒当以乐死”。(《晋书》卷八〇,第2101页)

达•芬奇则相反,他对宗教不感兴趣,推崇科学,研究光学、水力学、解剖学等。但如意大利著名的文艺复兴研究专家欧金尼奥•加林(Eugenio Garin,1909-2004)总结的那样,“达•芬奇是一位不知疲倦的观察者,用惊人的说服力审视自己的经验,但是,他并不总是能超越无系统的巫师实验的进程”[1][意]欧金尼奥•加林:《中世纪与文艺复兴》,李玉成、李进译,北京:商务印书馆,2012年,第329页。。他虽提倡科学,并认为数学是科学的基础,却离不开带有明显神学迷信的中世纪旧学,与伽利略•伽利莱(Galileo Galilei,1564-1642)的真正科学精神并不是同一个状态[2]Antonio Forcellino, Leonardo: genio senza pace , Bari-Roma: Laterza, 2016, p. 235.。因此,我觉得这点未必与王羲之玄学清谈追求欣赏大自然的感性相矛盾。

可以肯定的是,他们与自然界保持着紧密的关系,这对他们的艺术造诣无疑也起过相当的作用。

其二,对个人生涯与时代的悲慨。

客观地评价王羲之与达•芬奇的生平事迹,不得不承认他们的一生充满着委屈、痛苦与无奈。王羲之不但对当时的政坛有意见,而且对周围的士大夫也有不满。他是被赶出出生地琅琊的北方贵族,又饱受疾患之苦,目睹周围亲友的不幸遭遇,纵观他留下的书信,我们不难发现他心里存在着不安之心。日本学者森野繁夫的《王羲之全书翰》在王羲之书信资料方面最具权威性。从书末附有《语句索引》可知,王羲之书信出现许多表示感慨的词语,像“哀悼”“怨望”“畏愁”“祸毒”“悔悼”等(光“哀”字开头的词就有20个)[3]参见森野繁夫、佐藤利行:《王羲之全书翰》(增补改订版),东京:白帝社,1996年,第4-19页。。虽然,这些词都属于当时文人书信的套语,但是,依然可以在一定程度上折射出东晋士大夫的内心世界。

图2a、b 王羲之(左)、达芬奇(上)签名

图3 书谱52-61

同样,达•芬奇一生虽不像王羲之晚年那样疾病缠身,但一直担忧父亲不认可他,除了小时候与爷爷奶奶关系非常甜蜜以外,从没有感受过家的温暖,他一直都和学弟一起生活,没有成家。另外,因为工作上经常出现拖延症——一方面是他绘画步骤缓慢,另一方面他的兴趣过于杂乱,无法静下心来完成作品——他也无法与当时的艺术高手竞争。虽然众人皆知达•芬奇精美绝伦的画法,但艺术市场知道他一般都不会按时提交作品,同样也很清楚他好多工程计划是很难实现的。反而是他的年轻对手米开朗基罗和拉斐尔,不但让订购者对作品满意,而且工期也相当快,因此他们的收入往往要比达•芬奇高几倍。

所幸这两位天才在晚年都获得了最终的安乐生活:王羲之52岁辞官以后,在浙东一带享受了回归自然的祥和潇洒的六年时光;65岁的达•芬奇在1517年接受了法兰西国王的邀请后,移居法国西北地区的昂布瓦斯。法兰西国王弗朗索瓦一世安排他住在克洛吕塞城堡(Château du Clos Lucé)。在这里,达•芬奇很大的程度上回到他幼儿时代的绿色田园生活,与弟子们一起度过他奇特生活的最后三年。

王羲之与达•芬奇一生的失败或残缺,在他们留下的书信和笔记中都有详细的记载,这也是时代的人文情怀和心理寄托的直接反映。

其三,得心应手的美妙表现。

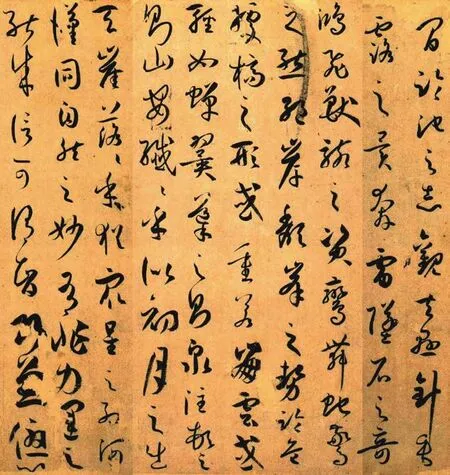

据达•芬奇发给米兰君主路德维克•莫罗(Ludovico il Moro,1452-1508)的一封自荐介绍信(《大西洋手稿》1082正),他好像对自己文字书写的美观度不是很自信,因为这封信明显是请了工整大方的专业书手来抄写的。达•芬奇一般是从右到左的镜像写字,以左手为主右手为辅,所以他的笔记读起来很费劲。他现存的唯一签名是在米兰国家档案馆藏的一张合同上。这是他与弟子在1483年4月25日在公证员面前所签绘制《岩间圣母》的合同,行文是拉丁文,在页脚达•芬奇签署“Io Lionardo da Vinci”(我,列奥那多•达•芬奇)(图2b),虽然在审美上无法与王羲之《得示帖》(日本皇家藏)署名“王羲之顿首”直接对比(图2a),但是也并不缺乏自己的趣味。即便书写对达•芬奇来说只是记录思辨的语言而不具有书法的艺术性,然而我相信假如他读到中国最鲜活精到的书法理论与实践阐述——孙过庭《书谱》,尤其是第52-61行的内容(图3),他肯定会欣赏孙氏用自然界各种形象来描写书法笔势的词语,像“悬针垂露”“奔雷坠石”“鸿飞兽骇”等说法。孙过庭明确告诉我们,这些都是跟书法的“姿”“态”“势”和“形”有关系的说法。在孙过庭等中国古人看来,书法形态“同自然之妙有”,确实可以与自然界直接挂钩。

同样,达•芬奇所认识的自然界(包括人体在内)都是将绘画天才的敏锐的观察诉诸精巧手笔的结果。他画出的各种素描并不是艺术创作而是探究、分析与描写自然界的产物,是通过他的思维和审美在画面上展开再现的自然界,他在笔记中写道:

画家的心应当像一面镜子,将自己转化为对象的颜色,并如实摄进摆在面前所有物体的形象。应该晓得,如果你不是一个能够用艺术再现自然一切形态的多才多艺的能手,那么也就不是一位高明的画家。[1][意]列奥那多•达•芬奇:《达•芬奇笔记》,杜莉编译,北京:金城出版社,2011年,第5页。(法兰西学会藏Ashburnham 《阿什伯纳姆手稿》2背)

这与孙过庭将笔势比成自然界的某种现象有一定的共同性。虽然,我们还不知道王羲之对书论的核心论点是什么,但是,从“甚有右军法”[2]米芾:《书史》,卢辅圣编:《中国书画全集》第一册,上海:上海书画出版社,1992-1999年,第969页。的孙过庭撰写的《书谱》可以推论,王羲之应该也认同书法与自然界的比拟。王羲之除了《兰亭序》以外,没有留下严格意义上的书法作品,但他当时肯定有过追求“书法创作”的情景,应该还留下过好多符合他审美要求的杰作,可是我们现在只能看到他的几幅书信的摹本而已。与王羲之完全相反,我们尚能看到达•芬奇真正的作品,虽与同时代的名家米开朗基罗和拉斐尔相比数量不算很多,但至少它们可以代表他的绘画成就。

实际上,已有学者指出,体现达•芬奇艺术造诣绝对超越时代的是他的手稿。他在手稿涉及到的内容非常广泛——绘画题材练习、解剖学、工程、水利、建筑等,直到现在,我们还会发现,他把如此丰富多彩的“对象”都画得那么精致,那么逼真,简直令人敬佩不已。正如美国文艺复兴艺术史专家伯纳德•贝伦森(Bernard Berenson,1865-1959)以及欧金尼奥•加林所说的那样,达•芬奇的素描,画什么对象都会画成美丽到极致的效果[3][意]欧金尼奥•加林:《中世纪与文艺复兴》,李玉成、李进译,北京:商务印书馆,2012年,第195-196页。。但是值得注意的是,他把素描当成是照相和笔记。无疑是当看到了什么令他注意的现象时,他即兴把它画出来,可以说是得心应手最直接、最痛快的绘画表现。这点跟王羲之书信其实非常相似。我们看不到王羲之当时应该写得非常工整的《黄庭经》等楷书作品的真迹,所以我们欣赏王羲之的书法,和欣赏达•芬奇手稿一样,也只能依靠具有即兴特征的书信摹本[4]达•芬奇现存的绘画作品一共有27幅,分藏欧美几所博物馆和私人手里。手稿约4100张,装成22本笔记书册、3本图稿合集和许多分散的独立纸张。见Masters of Art: Leonardo da Vinci ,Hastings:Delphi Classics, 2014; Carmen Bambach , Un’eredità difficile: i disegni ed i manoscritti di Leonardo tra mito e documento, Firenze: Giunti, 2009.。达•芬奇淋漓尽致的线条与局部上色是他几十年观察事物和探究几何学等功夫的自然结果。王羲之的生动活泼的笔势也是他长期抄写和撰写各种文本修炼的自然结果。我想,这两位天才的作品给我们的一种感觉是他们创作过程并没有“辛苦”和“做作”。正好相反,他们都是把创作对象——无论是解剖人体还是叙述情景的汉字——自然而然体现在二维的纸面上。不过,因为它们是通晓大自然之形与神的伟大艺术家所作,充满着一种超越二维平面的生命和活气,在几百年甚至上千年之后的今天,依然向人类显露造化之美。从某种意义上说,他们得心应手的创作境界实际上就是中国书法所谓“意在笔先”与“胸有成竹”的境界。

王羲之与达•芬奇各自的艺术还有一个值得注意的共同点。王羲之少年尚未发挥自己包括书法在内的才能,到了一定年龄之后才达到了最高的境界,《晋书•王羲之传》记载“羲之书初不胜庾翼、郗愔,及其暮年方妙”。达•芬奇也有类似的情况。学者已经指出,他第一幅独立的绘画作品是30岁以后所作——《圣母领报 》(Annunciazione,约1472-1475年 间 )(翡 冷翠乌菲兹美术馆藏),其实尚未脱开安德烈•德尔•委罗基奥(Andrea del Verrocchio,约1435-1488)的影响,只有从1475年左右的《柏诺瓦的圣母》(Madonna Benois,圣彼得堡,埃尔米塔日博物馆藏)才达到了自己画风的境界[1]Antonio Forcellino,Leonardo: genio senza pace ,Bari-Roma: Laterza, 2016, p. 88.。这正好跟王羲之书艺的成熟期很相似。他早年的作品《姨母帖》(辽宁省博物馆藏)跟他50岁以后写的《兰亭序》与《丧乱帖》(日本皇家藏)一样(图4a、b),在风格上有相当的不同。同样,达•芬奇的《抱银鼠的女子》(Dama con l’ermellino,1488-1490年间,克拉科夫恰尔托雷斯基博物馆藏)、《最后的晚餐》(Cenacolo,1498年,米兰恩宠圣母堂藏)、《蒙娜丽莎》《施洗者圣约翰》(San Giovanni Battista,约1514年,卢浮宫藏)等大作也都是“暮年之作”。

图4a、b 王羲之思维《姨母帖》《丧乱帖》

尽管民族与历史背景各有不同,文化现象与艺术造诣或有差异,但对精致完美的追求是全世界都相同的。在今天的“地球村”里,东方西方所有民族皆知达•芬奇与文艺复兴名家,但是只有远东的中国、日本和韩国才了解王羲之与中国古代书法名家。这是历史原因造成的。正如欧洲学者喜仁龙所总结的那样:“如果我们不能在最伟大的中国书家的笔法中发现极精微的艺术品质,这可能是由于我们缺乏想象力和对中国人心灵的理解”[2]“If we are unable to discover such supremely artistic qualities in the brush-work of the great Chinese writers, this may be due to our lack of imagination and understanding of the Chinese mind.” Sirén, Osvald,A History of Early Chinese Painting, London: The Medici Society, p. 3.。孙过庭《书谱》当中还有一段非常精彩的话,将书法笔势的丰富形态与文士形而上的探究精神直接联系在一起。我相信,这句无疑是指王羲之等书法名家,但是同样也可以概括西方巨匠达•芬奇:“好异尚奇之士,玩体势之多方;穷微测妙之夫,得推移之奥赜”。

我相信,如果达•芬奇能够观摩中国古代书法杰作,也肯定能领会它的奥妙。毕竟,高端艺术的本质是全世界相同的。