《一个也不落下——贵州易地扶贫搬迁纪实》

张国华 黄志才 著

贵州人民出版社

2020.6

48.00元

张国华

中国作家协会会员。曾在《十月》《中国作家》《花城》等发表长篇小说、长篇报告文学、中篇小说和散文多部(篇),荣获各种文学奖,多篇小说被改编成电影、电视剧。其中长篇小说《二十四道拐》荣获贵州省第十三届精神文明建设“五个一工程奖”,参与编剧的电视连续剧《绝地逢生》荣获第十一届精神文明建设“五个一工程奖”、电视“金鹰奖”和“飞天奖”。

黄志才

中国诗歌学会会员,贵州省作家协会会员,黔西南州作家协会副主席,2008年出版文学作品集《尘与土》和新闻作品集《鼓与呼》,诗歌作品多次获奖。

本书生动记录了贵州省易地扶贫搬迁工程的产生、发展、实绩、突出人物等各方面情况,构建了政策制定者、政策实施者、政策获益者这一闭环。既体现了领导者在政策制定上的高屋建瓴,也突出了省市县干部在政策实施过程中的艰辛付出,还生动刻画了受益群体的众生相,让易地扶贫搬迁这一前无古人的历史事件得到了较为全面、客观的记载。

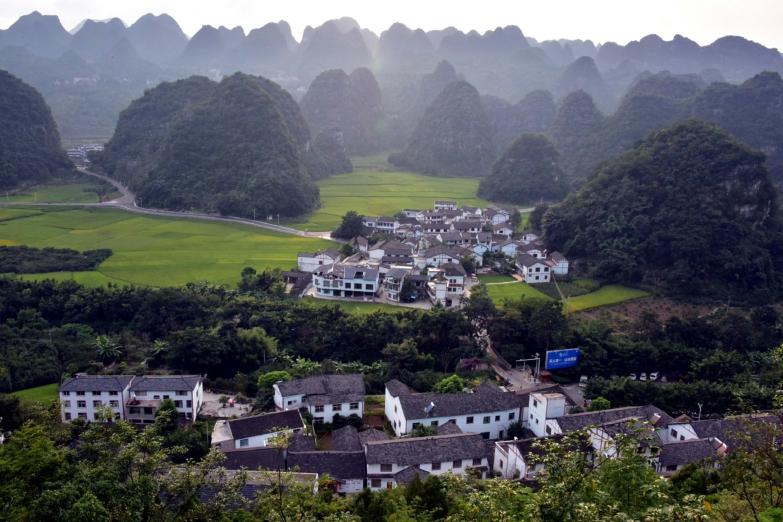

大山背后的故事

面对贵州苍茫的群山,外人有的盛赞其重峦叠嶂的磅礴气势,有的称羡那绿树连绵的生态环境。而生活其中,被锁在大山深处的人们,却世代受穷,苦不堪言。易地扶贫搬迁这一千秋壮举,将贵州188万居住在“一方水土养不起一方人”的深山贫困群众转移到城镇,使他们过上了有保障、有尊严、有底气的生活。

大山做证,从实施生态环境移民到大规模实施易地扶贫搬迁,贵州的贫困面貌发生了翻天覆地的变化。《一个也不落下——贵州易地扶贫搬迁纪实》一书从第三方观察者的角度记录了贵州省易地扶贫搬迁工程的产生、发展、实绩、突出人物等,生动刻画了受益群众的众生相,较为全面、客观地记载了易地扶贫搬迁这一“千年等一回”的历史事件。

昔日生活在极贫山村的人们,他们的贫困何以令人触目惊心?易地扶贫搬迁的帷幕拉开,贵州面临哪些难处,又是如何一一破解?在搬迁的“持久战”中,搬迁对象如何做出最终选择,为实现搬迁目标的工作人员又经历了什么?搬出大山的群众靠什么维持生计,他们怎么面对新的生活……

大山的另一面,是贵州贫困的缩影

晴隆县三宝彝族自治乡处于气候环境恶劣的高寒地区,交通不便,土地稀少。绝大多数的苗族、彝族同胞只能在旮旯地里刀耕火种,种植的小麦和玉米无法满足基本需求,口粮多靠救济。此外,三宝乡严重缺水,全乡仅有一座小型水库,村民经常要下山挑水;因电压严重不稳,村里三天两头断电,手机信号时有时无。

作者在从干塘村去大坪村采访时遇到几个个头瘦小、神情古怪的行人,三宝乡党委副书记柏杨说,“这也是三宝乡贫困的一个主要原因。好些村民一辈子没走出过大山,在20世纪七八十年代以前,彝族、苗族同胞几乎都是近亲结婚,而且早婚早育,如今四十岁以上的人大都身材瘦弱矮小,常有遗传病发生,重一点的活都干不了,也基本不识字。”

简嘎乡、平寨乡、岩坪村、一口刀村……大山的另一面,是贵州贫困的一些缩影。穷则思变,怎么变?

易地扶贫搬迁,是难关也是机遇

中国共产党和中国政府向全国人民庄严承诺:2020年全國人民同步进入小康社会!位于西南岩溶山区核心部位,贫困人口比重最大的贵州,怎样才能打好易地扶贫搬迁攻坚战完成脱贫任务?

搬迁范围广,且96.5%以上的搬迁人口分布在边远山区;搬迁对象多是经过多轮扶贫开发没有啃下来的“硬骨头”;存在较多制约因素,如受资金、土地产业等物质条件制约,又有技能缺乏、习俗难改、适合工作岗位难找等因素束缚,都是贵州易地扶贫搬迁的难处。

“百万移民大搬迁不像是科学实验,失败一次可以从头再来,它一旦失败就没有翻盘的机会,稍有差池将会造成不可逆转的严重后果。要完成搬迁任务非常不容易,搬迁后的稳定脱贫和可持续发展更是难中之难。‘搬迁谁?怎么搬?搬到哪里?搬后怎么办?每一个实践命题都面临艰难抉择。准确的判断、清晰的思路、科学的决策,是对贵州省决策层执政能力和智慧的巨大挑战,也是188万贫困群众的命运抉择。”

易地扶贫搬迁是贫困群众走向新生、走向富裕的道路,做好科学规划是决定其成败的关键。贵州省以“六个坚持”为易地扶贫搬迁的基调,切实努力让群众搬得明白、搬得情愿、搬得彻底、搬掉贫困、搬向光明。

贵州易地扶贫搬迁实录

搬迁动员开始时,有少数贫困群众无论扶贫干部们如何沟通交流,都坚持“我不搬”。他们有着各种忧虑:担心上当受骗,担心房屋被拆,担心产权被收,担心无法适应新生活,担心发展没有希望,担心亲情不再。工作队员谢光华说:“当我跟我舅舅宣讲易地扶贫搬迁政策时,他很反感,还鼓动其他群众不要搬……半年时间,我去过他家无数次,说的话,可以装好多箩筐,做的家务,比我在自己家里做的还要多好多倍。终于有一天,他答应搬家了,他和乡里签好搬迁合同后,我躲在宿舍里大哭了一场。”面对层出不穷的困难,基层干部“把脉找病因”,从根本上“对症下药”。

搬迁只是手段,致富才是目的。适合黔东南实际的“凯里模式”;镇远依托开发区返乡创业园和黔工业港标准厂房,引进企业,促进就业;松桃县九江乡九龙湖安置点着力打造产城景一体化等,安置区的新气象,真正体现了易地扶贫搬迁“搬得出、稳得住、快融入、能致富”的要求。

脱贫攻坚一线的工作者

“在决战脱贫攻坚的战场上,社会力量生龙活虎。‘千村帮千企是贵州省开展社会扶贫的重大举措之一,无数的企业和企业家发挥他们的优势,活跃在山山水水之间,起到了生力军的作用,为贫困群众的脱贫贡献了智慧和力量。”在毕节采访期间,作者听到了许多关于许家印和恒大集团帮扶毕节市的故事,“在乌蒙山深处,恒大扶贫队员挥洒青春和热血所付出的努力,所经历的酸甜苦辣,成为这个时代不能忘怀的记忆。”

在易地扶贫搬迁攻坚战中,成千上万的党员干部投身其中,谱写了可歌可泣的故事:县委书记的好榜样姜仕坤,倒在易地扶贫搬迁路上的县长毛仕城,鞠躬尽瘁的居委会干部于正文,易地扶贫搬迁的好参谋王仕祥,奋战在工地上的“拼命三郎”陈飞……

通过《一个也不落下——贵州易地扶贫搬迁纪实》一书,我们可从贵州省易地扶贫搬迁工程的产生、发展、实绩、突出人物等各方面情况,看到领导者在政策制定上的高屋建瓴,省市县干部在政策实施中的艰辛付出,以及受益群体的众生相。