贸易自由化的幸福效应

内容提要:本文利用中国产品层面的关税数据构建差异化的省级贸易自由化指标,并通过将其与世界价值观调查(WVS)的中国部分微观数据匹配,定量对贸易自由化与中国居民幸福感的关系以及其可能的影响机制进行经验研究。结果发现:随着贸易自由化程度的深入,居民个人幸福感显著提升,贸易自由化程度越深入的地区,居民幸福感提升得越多;异质性分析显示贸易自由化对男性居民幸福感提升更大,但对不同收入水平的居民幸福感的影响不具显著差异。机制分析表明,贸易自由化主要通过收入因素与非收入因素共同提升居民的幸福感,总体而言贸易自由化主要通过改善民生而间接地提升中国居民的幸福感。

关键词:贸易自由化;幸福感;异质性;收入因素;非收入因素

中图分类号:F71 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2020)11-0025-10

收稿日期:2020-08-01

作者简介:何冰(1989-),女,辽宁阜新人,东北财经大学国际经济贸易学院讲师,研究生导师,经济学博士,研究方向:国际贸易与要素市场。

基金项目:辽宁省教育厅青年科技人才“育苗”项目,项目编号:LN2019Q17。

一、引言

普通人的幸福感、满意度是国家治理绩效的“晴雨表”,涉及政治与社会的稳定性,幸福感的提升是衡量民生改善程度的重要指标。自从所谓的“Easterlin悖论”(1974)[1]提出以来,经济增长与国民幸福感的关系被广泛研究,部分学者支持其“国民收入的增长并不必然导致国民幸福感水平的提高”的观点[2];但也有一些研究发现,经济增长与居民的主观幸福感高度正相关[3]。田国强和杨立岩(2006)[4]认为存在社会收入的临界值,当低于该临界值时,增加收入会提高幸福感,而当超过临界值,增加收入会降低总体幸福感。Easterlin et al.(2010)[5]也修正了“Easterlin悖论”,其认为在一定时期内,收入与幸福感是正相关的,而在长期,幸福感不能随着收入的增长而得到提升。那么进一步讨论,作为经济增长重要推动力的贸易开放是否是提升国民幸福感的重要因素,这是本文关注的核心问题。

贸易开放与幸福感关系的经验研究没有统一的结论,且大部分研究主要集中在跨国研究上。Tsai(2009)[6]利用跨国数据实证发现经济开放会提升幸福感;Khun et al.(2015)[7]利用跨国的个体调查数据发现:具有较低水平贸易限制的国家,居民的幸福感更强,并且这种效应取决于个体和国家的相对人力资本禀赋,其研究支持斯托尔帕-萨缪尔森(S-S)定理的相对结论;Hessami(2011)[8]利用欧盟15国的数据发现:全球化与生活满意度呈现显著的正向关系。也有学者发现贸易开放对幸福感具有负向影响,会降低居民的幸福感。Di Tella and MacCulloch(2008)[9]认为贸易开放对主观幸福感具有显著的负效应;Dluhosch and Horgos(2013)[10]利用不同的贸易开放指标和跨国个体调查数据,实证发现贸易自由度(作为贸易价值的选择权)对个体的主观幸福感具有显著的正向影响,而贸易流量(贸易依存度)仅对低收入国家的个体具有显著的负向影响。关于中国贸易开放与幸福感关系的研究还相对匮乏,且缺乏系统性的研究。Xin and Smyth(2010)[11]、马汴京和蔡海静(2014)[12]分别利用2003年和2008年的中国个体微观数据得到相反的结论,前者认为贸易开放越高的地区,居民幸福感越低,而后者得出贸易开放可通过改善民生等相关渠道提升中国居民幸福感;蒲德祥(2017)[13]在研究改革開放对居民幸福感的影响时,利用2005年的个体微观数据,从制度和贸易两方面入手研究居民的幸福感,其发现对外贸易对低收入者、农村居民和中西部居民的幸福感具有显著的正效应。以上研究仅利用单一年份的横截面数据很难反映居民动态幸福变化,且时间相对久远;另外,贸易开放指标多采用贸易依存度这一指标衡量,容易产生内生性问题,且不能区分进口贸易与出口贸易的影响。

在我国新一轮开放的背景下,作为改革重要手段之一的贸易自由化政策能否改善民生,提升居民幸福感,是值得关注的重要问题。本文在现有研究的基础上,利用产品层面的关税和不同地区就业结构构建差异化的地区贸易自由化指标,并通过将其与世界价值观调查(WVS)①的中国部分微观数据匹配,选取WVS中中国部分2001年、2007年和2012年的数据组成独立混合横截面数据,系统研究贸易自由化对居民幸福感的影响以及其可能的影响机制。本文的贡献可能主要体现在以下几个方面。(1)与以往采用贸易依存度衡量贸易自由化不同,本文实证中对贸易自由化衡量采用能够减弱内生性的计算方法,基于产品层面关税和不同地区初始经济行业空间分布差异计算地区层面的贸易自由化指标,且利用独立混合横截面数据进行研究,扩大了样本代表性,获得了更精密的估计量和更有效的检验统计量[14],使得文章的结论更为可靠。(2)研究视角主要集中在进口贸易自由化对居民幸福感的地区差异影响。近来相关研究认为由于一国内部地区间产业结构存在差异,这种差异会导致贸易自由化的成本与收益存在地区差异,不过相关研究主要集中在贸易自由化对劳动力市场收入与就业的地区差异影响上[15-16]。本文在此基础上考察贸易自由化对居民幸福感的地区差异影响,考察贸易自由化是否会引起地区福利分配的不均。(3)系统地探究贸易自由化对居民主观幸福感的影响、异质性效应以及传导渠道,对于相关的贸易政策的制定与民生发展方向具有重要的借鉴与指导意义。

二、理论机制

改革开放以来,尤其是中国加入WTO后,贸易自由化进程进一步加快,无论是关税壁垒还是非关税壁垒都得到大幅度的削减,进口贸易和出口贸易也得到了大幅度的提升。一方面,贸易自由化通常意味着出口机会的增加,进口产品价格下降[12]。出口机会的增加带来大量的工作岗位,尤其是解决了大量农村剩余劳动力的就业问题;而进口产品价格的下降提升了居民的实际购买力,以削减关税和非关税壁垒为表征的进口贸易自由化引致进口品种类增多和进口品价格的下降,这会进一步促使国内产品市场价格下降,相比贸易自由化前,贸易自由化后相同的货币收入能够购买的产品的种类和数量都得到提升,贸易自由化提高了消费者的福利水平。但另外一方面,进口品关税壁垒和非关税壁垒大幅度削减的贸易自由化会促使国内产品市场竞争加剧,表现为本国产品市场价格的下降,产品市场的价格下降会进一步传导到要素市场中,引起劳动力市场中就业的损失或劳动力工资的下降[17],居民的收入可能会下降。与本文类似采用全国层面行业关税与地区层面就业结构相结合的方法衡量我国地区层面的贸易自由化指标的相关研究中,张明志等(2014)[18]的研究显示,我国加入WTO后,贸易自由化引起了劳动力工资的下降,且贸易自由化程度越深入的地区,微观居民的工资下降幅度越大。Kovak(2013)[19]对巴西的相关研究也显示,贸易自由化程度越深入的城市,当地劳动力工资下降得越多或者上升的幅度越小。而大量文献表明,绝对收入或相对收入等收入因素的增加是幸福感提升的主要来源[20],绝对收入的增加有利于满足生理和安全需求,相对收入的增加有利于居民的福利改善,有助于推动居民幸福感的提升。

但贸易自由化对我国劳动力市场中居民绝对收入和相对收入的影响可能存在相反的作用。其中贸易自由化对居民幸福感的影响可能取决于贸易自由化通过对居民主观收入满意度的提升和对居民客观收入规模的降低进而影响居民幸福感的作用的大小,因此贸易自由化通过收入机制影响居民幸福感的作用是不确定的。一方面,贸易自由化引致的产品市场价格的下降可能会提高居民的主观收入满意度,从而提升居民的幸福感;但另一方面,贸易自由化引致的劳动力市场劳动报酬的下降可能会降低居民的客观收入规模,从而降低居民的幸福感,贸易自由化通过收入因素影响居民幸福感作用的方向与大小取决于其对国内产品市场和劳动力市场的影响。除了收入因素外,贸易自由化促进了国家间经济、文化的交流,丰富了产品的多样性,开阔了本国居民的视野,可能在非物质上提升居民幸福感[13]。但物质生活是保证人类生存的基本条件,只有在物质生活得到保证的情况下,非物质的影响才会发生作用,人们首要关注的是自身收入水平的变动。

因此,本文认为贸易自由化会通过个体绝对收入、相对收入、非收入因素三种途径影响居民的幸福感,其中,相对收入、非收入因素提升居民幸福感,绝对收入抑制幸福感的提升。

三、模型设定与数据选择

(一)模型设定与内生性讨论

为了检验贸易自由化与居民幸福感的关系,参考相关文献,本文建立如下的计量模型:

Happinessidt=α+βTrtariffdt+∑nj=1ηjXidt+γt+σq+εidt(1)

其中,Happinessidt为d省t时刻个体i的幸福感;Trtariffdt为d省t时刻由二分位细分行业加权的地区关税保护程度,关税保护程度下降越多说明该地区贸易自由化程度越深入;Xidt为一系列个体特征控制变量,包括性别、年龄、年龄的平方、子女数量、健康状况、就业状况;γt为时间趋势的控制②;σq为区域不可观测因素的控制③;εidt是误差项。

关于贸易自由化的衡量,多采用贸易依存度作为贸易开放的代理指标,这种方法衡量的贸易自由化指标只是数量上的变动,贸易依存度并不是政策变量,可能并不意味着更加开放的经济,且存在较严重的内生性问题[7]。本文借鑒Topalova(2007)[15]、周申和何冰(2017)[16]的计算方法计算地区层面的关税保护程度指标,地区关税保护程度变动越大说明该地区贸易自由化程度越高,具体指标构建如下文式(2)所示。地区贸易自由化的差异主要来自全国层面行业关税的变动与不同地区初始年份就业结构的差异。构建指标的主要思想是,虽然各地区面临统一的全国层面各细分行业关税或关税的变动,但是各地区在加入WTO初始年份2001年行业结构存在差异,表现在本文中的就业结构上,若某个地区的就业主要集中在关税削减较多的行业,那么该地区相对于其他地区受贸易自由化影响就会更大。由于本文中地区贸易自由化指标的构建方法,全国层面的行业关税的变动不会受某一特定地区宏观经济活动的影响,且本文样本时间的选择为2001-2012年,此阶段由于中国加入WTO的外生事件,关税变动具有较强的外生性。故认为本文构造的省级层面的贸易自由化指标不受地区层面宏观因素如收入水平的影响。另外,宏、微观数据的结合,避免了双向因果关系的存在,一般认为地区关税保护程度不受个体幸福感的影响,另外全国层面的行业关税不受某个地区经济政策的影响,利用地区初始行业结构作为全国层面行业关税的权重衡量的地区关税保护程度较好地控制了内生性。

(二)数据来源及变量

本文的数据主要来自WITS数据库和WVS数据库。选取WVS数据库2001年、2007年和2012年三轮调查数据的中国部分,由于三轮调查的地区不尽相同,我们选择每次调查都出现的地区作为本文的样本地区④;相应年份的样本地区的关税保护程度指标由WITS数据库产品层面的关税数据计算得出,行业就业数据来自于《中国第二次基本单位普查资料汇编》。

本文的相关变量构造如下。

被解释变量:主观幸福感(Happiness)。我们通过世界价值观调查WVS中的问题“总的来说,您觉得幸福吗?”这一问题来识别居民的主观幸福感。回答该问题有四个选项,包括“非常幸福”、“幸福”、“不是很幸福”、“一点也不幸福”,每个选项按照1-4的顺序赋予不同的数值,本文利用5减去调查值得到居民的主观幸福感(Happiness),那么1代表受访者回答为“一点也不幸福”,4代表受访者回答“非常幸福”。

主要解释变量:地区关税保护程度(Trtariff)。借鉴Topalova(2007)[15]、周申和何冰(2017)[16]的方法,利用产品层面的关税数据计算全国层面细分行业关税,进而利用各地区初始行业就业作为权重测算省级关税保护程度,测度公式如下:

Trtariffdt=∑jWorkerdj2001*tariffjt/TotalWorkerd2001(2)

其中,Workerdj2001表示省(市、自治区)初始年份各行业的就业人数;tariffjt为历年各细分行业关税水平,由HS8位码历年进口关税数据计算而来⑤;TotalWorkerd2001为初始年份省(市、自治区)总体就业情况。本文关于地区关税保护水平的计算,采用各地区可贸易行业(农业和工业行业)为权重计算,剔除与贸易自由化无关的因素对居民幸福感的混淆影响。并且利用全部行业为权重的tariffdt来做稳健性检验,这种构造方法下,地区关税保护水平受非贸易部门结构的影响,可能会产生与贸易自由化无关因素影响居民幸福感的混淆结果。地区关税保护程度下降得越多,表示该地区贸易自由化程度越深入。

为了考察贸易自由化对居民幸福感的影响,本文进一步控制可能影响居民幸福感的人口学特征变量:(1)性别,利用0、1虚拟变量来表示性别状况,若为男性个体,则赋值为1,若为女性个体,则赋值为0。(2)年龄,利用WVS数据库调查的年龄数据,为了考察年龄与居民幸福感是否存在非线性关系,我们还引入年龄的平方项。(3)婚姻状况,根据WVS调查,取0、1二值变量来表示婚姻状况,已婚为1,未婚为0。(4)子女数量,WVS调查了生育状况,设置0-8的不同选项,代表不同的生育情况。(5)健康状况,WVS进行了自评身体健康的调查,设置1-5不同健康程度选项,分别代表从身体“非常好”到“非常不好”的情况。(6)就业状况,根据WVS中就业状态的调查,将“全职”、“兼职”和“个体经营”三种具有工作且有货币收入的就业状态归类为“就业”,赋值为1,将“退休”、“家庭主妇”、“学生”、“失业”和“其他”几种就业状态归类为“非就业”,赋值为0。

收入因素也是影响居民幸福感的主要因素,但贸易自由化可能通过收入因素间接影响居民幸福感,因此在本文的基准回归中并未控制收入因素,若在基准回归中纳入收入因素,会导致贸易自由化对居民幸福感的影响估计结果存在偏误,存在高估或低估的问题。在考察贸易自由化对居民幸福感的影响机制时,考虑到贸易自由化可能通过收入因素进而影响居民幸福感,在机制分析中,本文进一步控制住个体的客观收入规模(income)和主观经济满意度(fina),用以考察贸易自由化影响居民幸福感的收入与非收入机制。WVS数据库并没有提供个体的具体收入数据,我们根据WVS提供的收入等级来作为居民客观收入规模的衡量,WVS调查了个体的收入规模(Scale of income),共设置11个选项,1-11代表收入水平从低到高,对应不同的收入规模;主观收入满意度的衡量采用WVS调查中经济满意度来衡量,WVS调查中经济满意度设置了1-10的选项代表经济满意度从“最不满意”到“最满意”的不同程度。

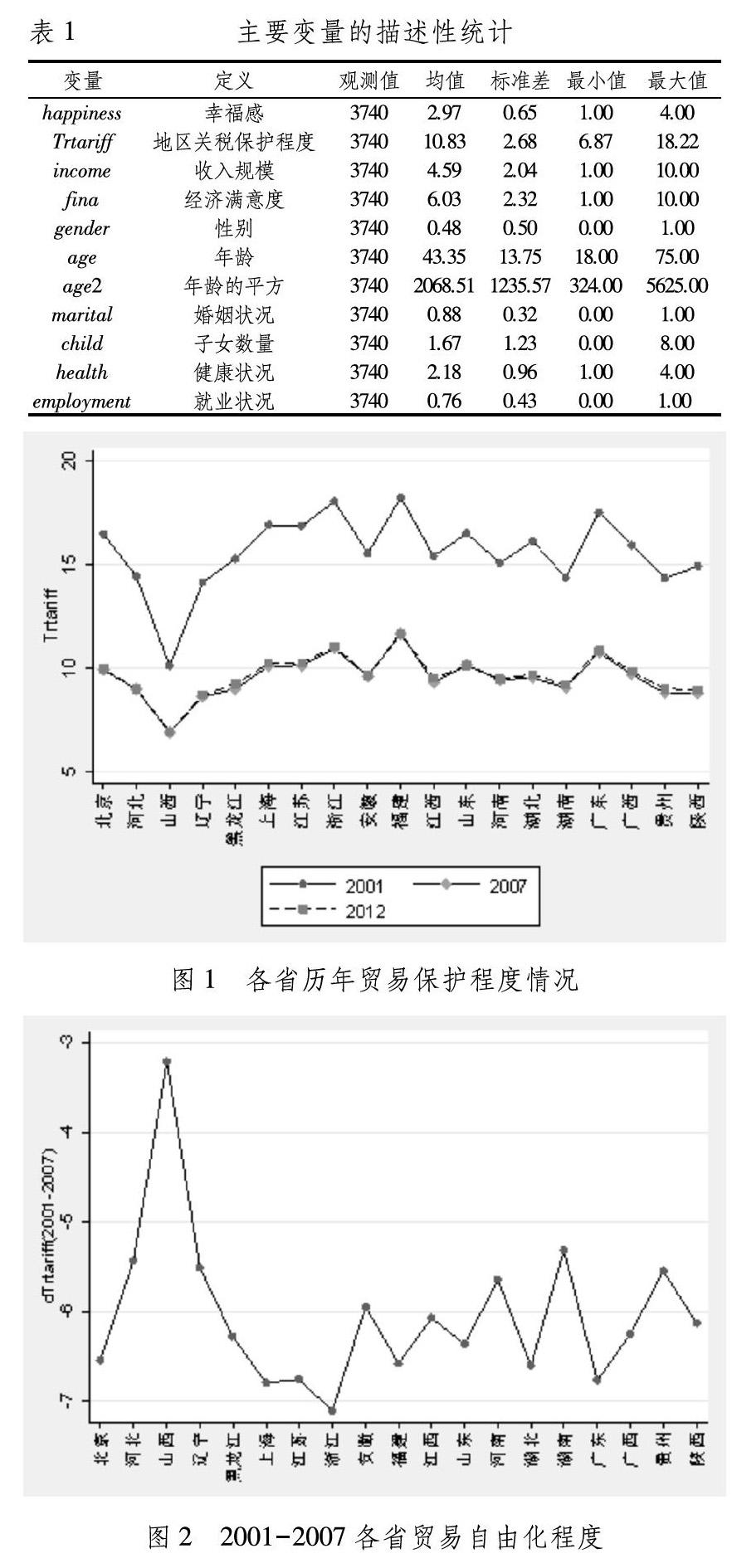

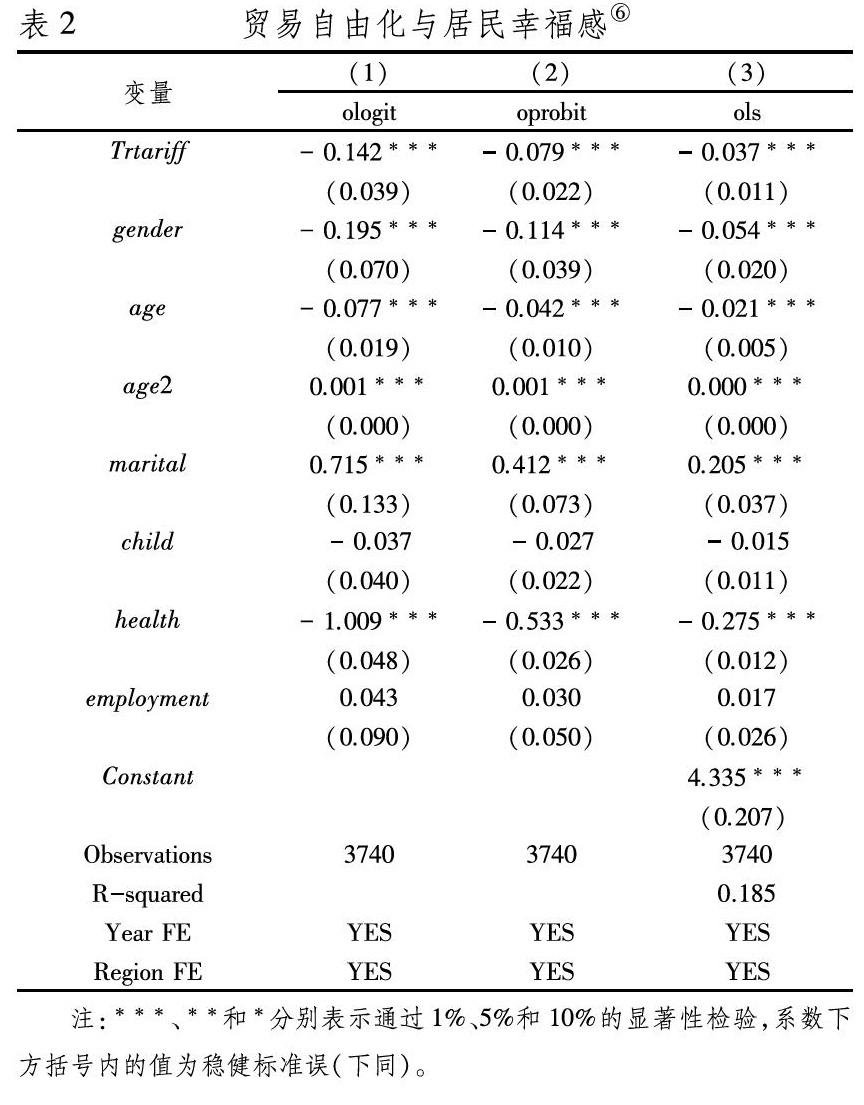

我们利用省级层面的关税保护程度与WVS中2001年、2007年和2012年数据进行匹配,组成独立混合横截面数据,并对数据进行进一步处理,删除那些存在变量缺失或回答为不清楚的观测值,共得到3740个观测值,各变量的描述性统计如表1所示。在样本期内,表1中地区关税保护程度的最大值为18.22,最小值为6.87,标准差为2.68,这说明不同地区关税保护程度不同。图1更加直观地显示样本地区2001年、2007年和2012年各年地区贸易保护程度情况,可以看出,关税壁垒的削减主要集中在2001-2007年,2012年几乎与2007年重合,且不同地区以加权关税衡量的贸易保护指标在2001-2007年的变动也存在差异,贸易保护程度削减得越多,表明该地区贸易自由化程度越深入。图2进一步显示2001-2007年样本地区贸易保护程度变动衡量的贸易自由化程度,可以看出,2001-2007年样本省份中,上海、浙江、江苏、福建以及广东等长三角地区和珠三角地区贸易保护程度削减较大,贸易自由化进程更加深入。不同地区贸易自由化程度具有差异性,贸易自由化的这种地区差异性是否对居民幸福感具有影响,是本文主要研究的问题。

四、贸易自由化的幸福效应的实证结果

(一)基准回归

为了考察贸易自由化对居民幸福感的影响,对式(1)进行回归分析。关于估计方法的选择,由于居民主观幸福感是有序离散变量,适合采用有序结果模型(Ordered logit或Orderde probit)。本文除采用有序结果模型进行回归外,还利用最小二乘法(ols)进行稳健性检验。

基准回归结果表2显示,无论采用何种模型进行估计,主要解释变量Trtariff的系数均为负,且在1%的水平上显著,这表明随着地区关税保护程度的下降居民的幸福感会有所提升,即贸易自由化显著促进了居民幸福感的提升,这与许多文献的研究结果一致[7,12-13],且贸易自由化程度越深入的地区居民幸福感提升越大。贸易自由化可能通过物质与非物质的方式提升居民幸福感,贸易自由化后,居民消费福利水平的提升、民生的改善对幸福感无疑具有显著的提升作用;另外,贸易自由化能够促进国与国之间的经济、文化交流,丰富了居民的生活,在非物质方面提升居民幸福感。

控制变量的回归结果显示,女性的幸福感要显著高于男性;年龄与幸福感存在显著的非线性关系,呈现U型关系,随着年龄的增长,幸福感先降低后上升,这表明年少和年老的个体的幸福感相对较高;已婚个体相比未婚个体,幸福感更高;子女数量系数为负,但不显著,子女越多可能承受的压力越大,幸福感越低,但这种效应不是那么显著;个体越健康,其幸福感越高;就业状况系数为负,但不显著,这可能是由于工作不但会通过收入的增加与成就感提升个体的幸福感,反过来,工作也可能通过工作压力和其对健康的负面影响、对闲暇的挤占等方面降低个体的幸福感,两种相反的作用互相抵消工作对个体幸福感的影响。控制变量的方向与显著性基本与已有的相关研究一致,基本符合预期。

由于有序模型(ologit或oprobit)估计的回归结果的系数不够直观,其仅能用来辨识贸易自由化对居民主观幸福感影响的方向和显著性,需要进一步计算贸易自由化對居民幸福感影响的边际效应。因此,本文进一步计算基准回归中ologit和oprobit估计的边际效应,表3中的回归结果显示,观察ologit模型的回归系数,当所有解释变量取均值时,地区贸易壁垒每下降一单位,能促使居民自评“一点也不幸福”、“不是很幸福”的概率分别下降0.3%和1.5%,而自评“非常幸福”的概率上升1.8%。而oprobit模型估计的回归结果也显示类似的效应。由此,地区贸易自由化程度越深入,贸易壁垒削减得越多,居民的幸福感提升得越多,贸易自由化对居民幸福感具有显著的提升效应,且这种效应存在地区差异,贸易自由化进程越深入的地区,这种提升效应越大。

(二)贸易自由化对居民幸福感的异质性效应

通过基准回归我们发现贸易自由化对中国居民幸福感具有显著的提升作用,那么贸易自由化对居民幸福感的效应是否存在异质性?下面分别从性别、收入状况来分析贸易自由化对居民幸福感的异质性效应。

1.性别对贸易自由化幸福效应的影响。为了检验贸易自由化对不同性别居民幸福感的影响是否具有异质性,建立如下计量模型:

Happinessidt=α+βTrtariffdt+θgenderidt* Trtaiffdt+ηgenderidt+∑nj=1ηjXidt+γt+σq+εidt(3)

在基准回归的基础上加入性别与地区关税保护程度的交互项,估计方法与基准回归相同。相关回归结果表4显示,性别与贸易自由化的交互项系数为负且在10%的水平上显著,这表明贸易自由化对男性幸福感的提升要显著高于女性。中国的大量经验证据表明,贸易开放无论是从就业还是工资角度来说,对男性的提升作用要显著高于女性,贸易自由化对男性的福利改善要显著大于女性[21],这可能是贸易自由化对居民幸福感的正向作用存在性别差异的原因。

2.不同收入状况下贸易自由化的幸福效应。为了检验贸易自由化对不同收入水平居民幸福感的影响是否存在不同,本文参考袁正和李玲(2017)[22]的划分方法,根据收入规模将居民收入划分为三种类型,收入水平在1-3为低收入组,收入水平在4-7为中等收入组,收入水平在8-10之间为高收入組,且令中等收入组为基准组。我们建立如下计量模型式(4)。

Happinessidt=α+βTrtariffdt+λlow_incomeidt* Trtaiffdt+high_incomeidt*Trtaiffdt+θlow_incomeidt+ζhigh_incomeidt+∑nj=1ηjXidt+γt+σq+εidt(4)

在式(1)的基础上加入低收入组、高收入组虚拟变量与地区关税保护程度的交互项,且加入是否是低收入组和是否是高收入组的控制变量。回归结果表5显示,主要解释变量的系数仍然为负,且在0.01的水平上显著,表明贸易自由化显著提升居民幸福感结论的稳健性;观察交互项的系数与显著性,低收入组交互项的系数为正,高收入组交互项的系数为负,这可能表明相对于中等收入,贸易自由化对高收入群体的幸福感的提升要更大,而对低收入群体的幸福感的提升要小,但交互项的系数均不显著,表明这种效应不显著。

五、贸易自由化影响幸福感的机制研究

为了检验贸易自由化是否通过收入机制影响居民幸福感,借鉴Baron and Kenny(1986)经典的检验中介效应的方法,其具体检验思路如下:首先,对被解释变量与关注的主要解释变量进行回归,在本文中表现为基准回归式(1);之后对中间机制变量与关注的主要解释变量进行回归,表现为下文中计量方程式(5)的设定;最后,被解释变量对关注的主要解释变量和中间机制变量回归,表现为下文中计量方程式(6)。若三个回归分析中依次满足以下条件,则可验证中间机制的存在,关注的主要解释变量显著影响被解释变量,关注的主要解释变量显著影响中间机制变量,中间机制变量显著影响被解释变量。若关注的主要解释变量在式(1)和式(6)第一步和第三步的回归中系数均显著,但第三步式(6)系数小于第一步式(1)的系数,则表明存在部分中介效应,贸易自由化除了通过收入因素影响居民幸福感外,还可以直接或间接通过其他因素影响居民幸福感;若在第三步式(6)的回归分析中,关注的主要解释变量的系数不显著,则表明存在完全中介效应,贸易自由化完全通过收入机制影响居民幸福感。

进一步分别从客观收入规模和主观收入满意度两方面来进行分析贸易自由化可能通过收入渠道影响居民幸福感的机制;并在基准回归的基础上,在控制了客观收入规模与主观经济满意度后,检验排除收入机制的影响后贸易自由化对幸福感的影响是否显著,考察贸易自由化是否还通过非收入性因素影响居民的幸福感。具体设置下文中计量方程式(5)和式(6),结合式(1)进行中间机制分析。

(一)贸易自由化对个体收入水平的影响

为了考察贸易自由化是否通过收入机制影响居民的幸福感,我们首先对贸易自由化与居民客观收入规模与经济满意度之间的关系进行经验检验,构建如式(5)所示的计量方程式。

Yidt=α+λTrtaiffdt+∑nj=1ηjXidt+γt+σq+εidt(5)

其中,被解释变量Yidt表示时间t地区d中的个体i的收入规模(income)或经济满意度(fina),Xidt是与式(1)相同的个体层面的控制变量。表6显示了贸易自由化对居民收入规模与经济满意度影响的回归结果,因为WVS调查数据提供的居民收入规模和经济满意度并不是具体的收入值而是按照由小到大的数字排序,故与幸福感的相关实证分析相同,分别采用ologit、oprobit和ols进行回归分析。表6的回归结果中,前(1)-(3)列示了不同回归方法下,贸易自由化影响居民收入规模的回归结果,地区关税保护程度的系数均为正且在1%的水平下显著,这表明贸易自由化显著地降低了个体的收入规模,贸易自由化程度越深入的地区,个体收入水平的降低幅度越大,关税降低引起的贸易自由化引起了本国产品市场价格水平的下降,而产品市场价格水平的下降会进一步传导到劳动力市场中,劳动力价格下降,即表现为居民客观收入规模的下降,而就业分布集中在关税下降较多行业的地区,面临的贸易自由化冲击更强,收入下降更多。表6中(4)-(6)列示了不同回归方法下,贸易自由化对居民经济满意度影响的回归结果,地区关税保护程度的系数均为负且在1%的水平下显著,这表明贸易自由化显著地提升了个体的经济满意度,贸易自由化程度越深入的地区,个体经济满意度的提升幅度越大,关税降低引起的贸易自由化导致了本国产品市场竞争加剧,产品市场价格下降,产品种类增多,产品市场中产品种类的增加和产品价格的下降,有利于消费者福利的提升,相同的货币收入下消费者能够购买的产品种类与数量增加,而贸易自由化程度越深入的地区,产品市场的价格下降得越多,经济满意度的提升更多。

综上,贸易自由化对居民客观收入规模与经济满意度具有相反的影响,显著地降低了我国居民收入规模,但提升了其相对的经济满意度,且贸易自由化程度越深入的地区,这种效应越强。

(二)贸易自由化影响幸福感的机制

由表6的回归结果发现,贸易自由化对个体收入规模与经济满意度存在显著不同的影响,贸易自由化降低了个体的客观收入规模,却提升了个体的经济满意度,且这种效应在贸易自由化程度越深入的地区越大。那么贸易自由化是否由于对居民收入规模和经济满意度影响不同而对居民幸福感具有不同作用?贸易自由化除了通过收入机制影响居民的幸福感外,非收入机制会否发生作用?为了考察贸易自由化影响居民幸福感的收入与非收入因素,在基准回归的基础上分别控制居民的收入规模、经济满意度和同时控制两者分别进行回归分析。计量方程如式(6)所示。

Happinessidt=α+βTrtariffdt+incomeidt+finaidt+∑nj=1ηjXidt+γt+σq+εidt(6)

本文由地区初始就业结构与全国层面行业关税结合构造的地区关税保护指标以及样本时期2001-2012年的选择保证了贸易自由化的外生性,加入WTO期间关税的变动具有相对的外生性,并不受其他因素的影响,排除了反向因果和遗漏变量问题引起的内生性问题。式(6)的回归结果表7中,(1)-(4)列示了是否控制個体收入规模、经济满意度的相关oprobit的回归结果,对比表7中第(1)列和第(4)列,在同时控制客观收入规模与经济满意度后,主要解释变量地区关税保护程度系数的绝对值要显著小于不控制收入因素的地区关税保护程度系数的绝对值,但下降幅度较小,并且仍然显著。这表明,在排除贸易自由化通过收入机制影响居民幸福感后,贸易自由化对居民幸福感仍然具有提升作用,这种提升作用是通过非收入因素作用于居民幸福感的,即贸易自由化促进了国家间经济、文化的交流,丰富了产品的多样性,贸易自由化主要通过非收入因素影响的非物质方面促进居民幸福感的提升。而在收入因素方面,第(4)列的主要解释变量地区关税保护程度系数的绝对值要小于第(1)列主要系数的绝对值,表明贸易自由化同样通过收入因素提升居民幸福感;但用第(4)列主要解释变量地区关税保护程度的系数分别对比第(2)列仅控制了客观收入规模和第(3)列仅控制了经济满意度的主要解释变量的系数,我们发现第(2)列主要解释变量的系数显著为负,且绝对值显著大于第(4)列主要解释变量系数的绝对值,这表明贸易自由化通过提升居民经济满意度显著提升了居民的幸福感;而第(3)列主要解释变量的系数虽然也显著为负,但其绝对值要显著小于第(4)列主要解释变量系数的绝对值,这表明,贸易自由化通过降低居民客观收入规模而降低了居民的幸福感,贸易自由化通过作用于客观收入规模与主观经济满意度的效应不同而对居民幸福感具有显著不同的影响,但两者互相作用后,贸易自由化通过提升居民经济满意度引起的幸福感的提升要显著大于其通过降低居民收入规模引起的居民幸福感的降低,即总的来说贸易自由化仍然通过收入因素显著提升了居民的幸福感。表7中(5)-(8)为ologit的相应回归结果,其与(1)-(4)的回归结果类似,表明本文验证的贸易自由化影响居民幸福感的机制的稳健性。

综上,贸易自由化通过收入因素与非收入因素共同提升了居民的幸福感。其中,贸易自由化丰富了本国产品的多样性,促进了国家间的经济、社会和文化的交流,开阔了本国居民的视野,通过非物质因素提升居民的幸福感。另外,贸易自由化通过进口竞争压低了本国产品市场的价格水平,居民的消费者福利水平提升,经济满意度有所提升,幸福感也得到提升;但贸易自由化的进口竞争效应引起的产品市场价格水平的下降会进一步传递到劳动力市场中,可能会压低居民工资性收入,客观收入水平的下降会引起幸福感的下降。即贸易自由化通过提升居民主观经济满意度和降低客观收入共同作用于居民的幸福感,但通过提升经济满意度提升的居民幸福感要大于通过降低客观收入从而降低的居民幸福感,最终贸易自由化通过收入因素引起了居民幸福感的提升。

六、稳健性检验

为了检验贸易自由化对居民幸福感具有显著提升作用这一结论的稳健性,本文分别重构主要解释变量与被解释变量:(1)对主要解释变量地区关税保护程度,利用全部行业就业加权重新计算,用tariff表示;(2)生活满意度在一定程度上能够衡量居民的幸福感,利用生活满意度来代替幸福感,验证贸易自由化与生活满意度的关系。相关稳健性检验回归结果如表8和表9所示。表8和表9的回归结果均显示,贸易自由化提升中国居民幸福感这一结论的稳健性。

七、结论与政策建议

本文利用地区层面的关税保护程度指标结合世界价值观调查(WVS)中国部分2001年、2007年和2012年的微观数据,实证检验了贸易自由化对中国居民幸福感的影响及其相关机制。有以下主要结论:首先,贸易自由化提升了中国居民的幸福感,且贸易自由化程度越深入的地区,居民幸福感的提升越大。其次,这种效应对不同类型个体具有异质性,贸易自由化对男性个体幸福感提升效应更强,但对不同收入水平个体的影响不具显著差异。最后,贸易自由化通过收入因素与非收入因素共同提升了中国居民幸福感,其主要通过非收入因素提升居民幸福感,贸易自由化引致产生市场产品种类的丰富、促进对外经济和文化的交流,并且开阔居民视野,可能通过以上非收入因素提升居民幸福感。机制分析表明,贸易自由化通过降低居民客观收入而抑制了幸福感的提升,但却通过产品市场的价格下降提升消费者的福利,表现为居民经济满意度的提升,进而提升中国居民幸福感,且贸易自由化通过提升居民经济满意度从而对幸福感的提升作用大于贸易自由化通过降低居民客观收入规模而抑制幸福感的提升,两者共同作用,贸易自由化通过收入因素提升了居民的幸福感。总体而言,贸易自由化主要通过改善民生而间接地提升中国居民的幸福感。

中国应利用进一步对开放的契机,推动全方位的对外开放来进一步提升我国居民的幸福感。我国目前存在地区间贸易自由化程度不均的现象,呈现东部更加开放的态势,应积极推动“一带一路”建设,推动中西部地区参与开放经济,将开放的成果惠及中西部地区居民,带动其幸福感的提升;另外,在积极推进对外开放的同时,防范内、外部负面冲击的影响,积极加快完善各方面体制机制,进一步完善社会保障、医疗、教育、住房、就业等公共服务体系,使发展的成果惠及全体中国人民。

注释:

① 世界价值感调查(World Value Survey)是一项调查世界各国价值观情况的微观调查数据,至今已经完成六轮全球性的调查,中国自从第2次起参与了五轮调查,本文采用了第4次(1999-2004)、第五次(2005-2009)和第6次(2010-2014)调查中中国的部分。

② 独立混合横截面数据可能存在时间趋势因素的影响,故本文加入控制时间趋势的年份虚拟变量。

③ 本文将样本所涉及省(市、自治区)按照东部、中部、西部、东北划分为四大区域,在实证分析中控制区域固定效应。

④ 样本地区包括:北京、河北、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、贵州和陕西。

⑤ 历年二位行业关税的计算,首先,根据联合国统计司提供的转换表,将进口关税统一转换为HS2002版本,然后根据Upward et al.(2010)提供的HS2002与中国GB/T2002行业转换表计算GB二分位细分行业关税。

⑥ 我们还在表2的基础上引入主要解釋变量与2007年和2012年的年度虚拟变量的交互项,考察贸易自由化对居民幸福感的动态影响,回归结果显示贸易自由化能够提升居民的幸福感,但2007年和2012年的这种提升效应并没有显著的大于2001年的提升效应。

⑦ 表4中回归结果控制了相应的个体特征控制变量,为了节约篇幅,并未列出相应结果,备索,后文相应回归结果也作此处理。

参考文献:

[1] Easterlin R. A.Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence[J].Nations and households in economic growth, 1974,89: 89-125.

[2] Graham C. The economics of happiness[J].World economics, 2005,6(3): 41-55.

[3] Veenhoven R.Is happiness relative?[J].Social indicators research, 1991,24(1): 1-34.

[4] 田国强,杨立岩.对“幸福—收入之谜”的一个解答[J].经济研究,2006(11):4-15.

[5] Easterlin R. A., McVey L. A., Switek M, et al. The happiness-income paradox revisited[J].Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010,107(52): 22463-22468.

[6] Tsai M. C.Market openness, transition economies and subjective wellbeing[J].Journal of Happiness Studies,2009,10(5): 523-539.

[7] Khun C., Lahiri S., Lim S. Do people really support trade restrictions? Cross-country evidence[J].The Journal of International Trade & Economic Development,2015, 24(1): 132-146.

[8] Hessami Z.Globalizations winners and losers—Evidence from life satisfaction data, 1975-2001[J].Economics Letters,2011,112(3): 250-253.

[9] Di Tella R., MacCulloch R.Gross national happiness as an answer to the Easterlin Paradox?[J].Journal of Development Economics,2008, 86(1): 22-42.

[10]Dluhosch B., Horgos D. Trading up the happiness ladder[J].Social indicators research, 2013,113(3): 973-990.

[11]Xin W., Smyth R. Economic openness and subjective well-being in China[J].China & World Economy, 2010, 18(2): 22-40.

[12]马汴京,蔡海静.经济全球化如何影响了中国居民幸福感——来自CGSS2008的经验证据[J].财贸经济,2014(7):116-127.

[13]蒲德祥.改革开放对居民幸福感的影响研究——基于制度、贸易的经验证据[J].大连理工大学学报(社会科学版),2017,38(2):33-39.

[14]伍德里奇,J. M.横截面与面板数据的经济计量分析[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[15]Topalova P.Trade liberalization, poverty and inequality: Evidence from Indian districts[M].Globalization and poverty. University of Chicago Press,2007: 291-336.

[16]周申,何冰.贸易自由化对中国非正规就业的地区效应及动态影响——基于微观数据的经验研究[J].国际贸易问题,2017(11):13-24.

[17]Kis-Katos K, Sparrow R. Poverty, labor markets and trade liberalization in Indonesia[J].Journal of Development Economics, 2015,117: 94-106.

[18]张明志,刘杜若,邓明.地区贸易自由化进程对个体工资变动的影响——基于CHNS2000-2011年个体微观数据的实证研究[J].国际贸易问题,2014(9):36-46.

[19]Kovak B K. Regional effects of trade reform: What is the correct measure of liberalization?[J].American Economic Review, 2013, 103(5): 1960-1976.

[20]巫强,周波.绝对收入、相对收入与伊斯特林悖论:基于CGSS的实证研究[J].南开经济研究,2017(4):41-58.

[21]刘斌,李磊.贸易开放与性别工资差距[J].经济学(季刊),2012,11(2):429-460.

[22]袁正,李玲.婚姻与幸福感:基于WVS的中国微观数据[J].中国经济问题,2017(1):24-35.

Abstract:This paper uses China′s tariff data at the product level to build a differentiated provincial trade liberalization index, and makes a quantitative empirical study of the relationship between trade liberalization and Chinese residents′ well-being and its possible impact mechanism through matching it with some micro data of China from the World Values Survey (WVS).The results show that: with the deepening of trade liberalization, residents′ personal well-being is significantly improved, and the deeper the degree of trade liberalization is, the more residents′ well-being is improved;heterogeneity analysis shows that trade liberalization has a greater impact on the well-being of male residents, but there is no significant difference on the well-being of residents with different income levels.Mechanism analysis shows that trade liberalization improves residents′ well-being mainly through income factors and non income factors. In general, trade liberalization indirectly improves Chinese residents′ well-being mainly through improving people′s livelihood.

Key words:trade liberalization; well- being; heterogeneity; income factor; non income factor

(責任编辑:严元)