面向视听体验的“5G+学习情境”研究

杨忠

摘 要 5G时代的学习情境表现为视听常态化,图文、听说和智能元素融合为知识共同体,学习体验需要解决线下教育价值多介质重构和知识互联的智能匹配。在线知识管理可分为演变场景、收纳场景、裂变场景、协同场景和共享场景,图书馆将面向个性画像、精准匹配、及时盘活和有效协作,擘画收听收看的多域对话形态和运行体系,培养教与学的网感体验,推动学习过程中数据治理和馆员素质提升,在技术和艺术交互感应中完成在线服务升级再造。

关键词 个性化形态 云空间 知识存量 文本跨界 智能互联

分类号G252

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2020.12.006

Research on “5G+Learning Scenes” for Audio-visual Experiences

Yang Zhong

Abstract Learning scenes in the 5G era become audiovisual normalization. Since illustration and text, audio-visual and intelligent elements will evolve into a knowledge community, learning experiences need to solve the multimedia reconstruction of offline-education value and the intelligent matching of knowledge interconnection. Online knowledge management can be divided into evolutionary scene, collection scene, fission scene, collaboration scene and shared scene. Facing up with person portrait, accurate matching, timely activation and effective cooperation, libraries will arrange the dialogue form and operation system of the “listening and watching”, nurture the internet sense of teachers and learners, and promote data management and librarian quality improvement in the learning process. They will also complete the online services upgrade and recreation in the interactive sensing between technology and art.

Keywords Personalized form. Cloud space. Knowledge stock. Text crossing. Intelligent interconnection.

0 引言

人社部已将“在线学习服务师”确定为新职业,随着高速度和泛在网的5G应用出现在图书馆服务体系中[1],融入多域图文视听元素的MOOC、图书、直播课程等即将对接智能空间,单介质、线下传播的教育资源开始跨界融合和涅槃。图书馆需要前瞻性地构建个性、精准、及时、有效的服务体系,为学习者提供学习规划、学习指导、支持服务和评价反馈[2]。“图文+视听+智能”搭建起多介质共生的在线学习情境,边界模糊的各类在线服务在读者感官交错中发酵和裂变。馆员、MOOC教师或智能服务超越图书馆有形空间,成为组织化和资本化学习陪伴。从通道来看,多载体融合、跨界和跨域交互并存;从手段来看,大小屏互补、图文视听融合、纸媒电子化视听、人机互动;从资源来看,AI教育、高清广播电视、视听化产品、智能对话。读者更逼真地沉浸在选择、满意和习惯的心流体验中,学习情境模式将立足公共文化全体系的、分层次的人文分析引导,为淡化仪式感、更加私人化和社交化的学习场景提供圈层化、社群化呼应。可以预言,在5G学习场景中,图书馆赋以交互视听让阅读体验更直观,听说吸引子作为混沌系统的关键点价值凸显,在阅读吸引和耗散过程中,视听艺术效果具有丰富预测性和极端敏感性。

1 研究基础和“5G+学习情境”理路

多介质并存下的在线学习服务离不开跨界融合的智能应用。低延时、低功耗、高流量技术使在线学习面临场景优化和体验革新[3],传统介质将在5G迭代中重塑和引导文化回归[4],主流阅读载体正加速转向手机,个性化阅读趋势使智能定制成为未来知识服务的特征[5],“VR+文学”的沉浸式阅读需要解决技术标准化、创新盈利模式、坚守内容为王等问题[6],而全新语境迫使图书馆在边界融合中加速用户体验价值研究[7],5G时代的知识中介面临变革和降维,转向智能匹配的碎片化、结构化、体系化的知识平台,人与物、人与机更直接关联[8]。图书馆需要研究用户的跨设备搜索[9],探索应用场景、研究沉浸式阅读、迁移云计算平台、完善服务策略[10],成为远景规划中独特的信息共同体[11]。学习情境跳出单介质模式,图书馆的多维服务模式不再孤立存在。

从口传到文字、从印刷术到电子媒介、从线下到线上,阅读理论研究经历了从自上而下模式、自下而上模式、交互模式和图式理论到文本加工理论等进程,而文本双加工理论、风景模型和情境模型虽研究历史不长,但进展迅速[12]。技术带来的学习空间、吸引状态和心境变化,图书馆需要匹配学习热度,盘活存量维度,适应知识跨度,培育“网感”温度。5G时代的“内容+运用+抓取”将是一个庞大的学习协同范畴,提炼“5G+学习情境”是对数字资源体系做出变量简化。在线学习服务需要突破行業边界和壁垒,面向在线学习的数字加工模式,科学规范地掌握知识价值的演进流向,图书馆构建出版、教育、媒介跨界融合的知识共同体。本文首先面向视听体验来研究学习载体、业态、技术和分形,在具有内在随机性、自相似性和远离平衡的混沌空间共建共享“5G+学习情境”模型,然后场景化地分析学习服务的形态变革和智能应用,制定5G云计算运用、内容服务和阅读监管对策。图书馆作为学习管理中心将是一个智能“大脑”,视听符号不仅是在线学习的生命感知,还是作者、馆员和读者共同体验和监视的学习吸引子。在索取、互动和分享的对话过程中,学习黏性来自内容和服务,黏性共振依靠跨域协同,学习共振依靠知识共同体的智能管控。内容想象、呈现艺术、混合途径和互动对话构成交互场景元素,它们包含导向正确性、定位科学性和交感契合度等,“5G+学习”将在多维呼应中追求价值取向的统一。

2 演变场景:个性化形态画像

2.1 “图文+视听”在线学习

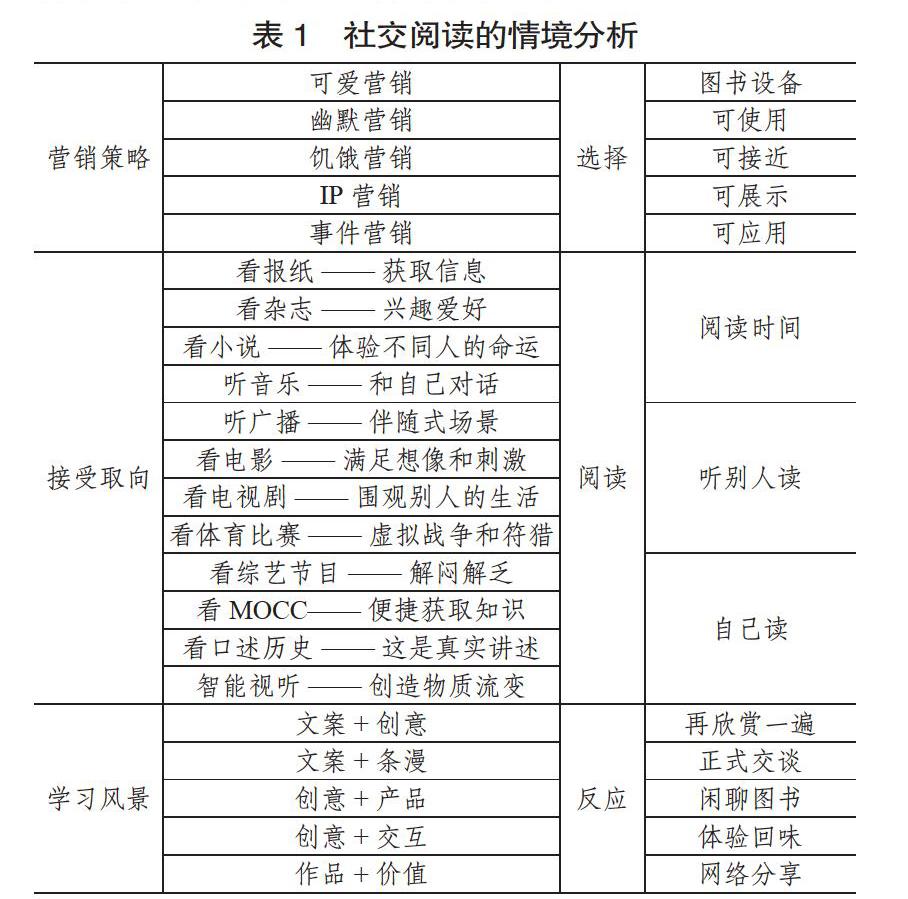

在线学习情境基于内容方、运营方和服务方的细微变化,原创通道定向发布,线上服务分工明确,协作各方相互补台,图书馆以协作精神打造学习共同体,营造视听风格、内容创意和交互感应黏性。营销策略、接受取向和学习风景更加直观和智能,在线服务关注线上口碑认可度和影响范围,不断优化的在线口碑结构会反作用于用户认知和决策[13]。图书馆从内涵维度和质量维度构建在线学习的风景模型或情境模型,全场景高密度动态调整服务方式。在线学习服务的“图文+视听”将更加跨时空和跨领域,咪咕、樊登、林清、熊猫书院、水滴阅读、喜马拉雅FM、蜻蜓FM、懒人听书、头条、腾讯视频、人民视频、学习强国、搜狐视频等官媒App、MOOC平台、微信公众号、小程序和各类H5不断优化用户体验。从知识视频到MOOC,再到智能服务,未来图书馆必将是新技术元素的跨界融合体,详见表1。

2.2 “语言+应用”对话场景

出版、媒介和教育等机构都参与大数据分析,图书馆面临全域学习情境解构,探索阅读对话的柔性管控。蓬勃发展的智能服务进入各种阅读场景,视听语言将成为阅读的重要陪伴元素。AI、AR、VR、3D、4D和人机对话技术布满有声服务空间,便捷交互的智能空间或将颠覆阅读中介服务模式。作为阅读体验新成员,智能机器人在新体验中取代传统阅读服务,对话情境将产生默契的应用氛围。图书馆场景体验应兼顾单介质内容和智能对话的融合运用,关注新兴手段、内容黏性与阅读管理的关联性,引导相关产品、文化和技术等健康发展,阅读者和智能产品双向融通[14]。智能服务的搜索源来自在线视听,所以学习场景创新应注重引导文化导向和目标靶心。互联产品创造者研发多域契合的吸引子,在陪伴用户中更好地补充黏性,运营方和服务方通过举办线下阅读工作坊,图书馆以微信公众号、短视频等自媒体账号推广服务。优胜劣汰的庞大信息流推动着新兴业态迅猛地发展。图书馆需要加速适应“阅读+听说”的复合应用,为图文创新和流量引导做好服务,最终形成智能协同的知识共同体。

2.3 “5G+学习”服务超越

5G时代的直播课堂、有声读物、MOOC、二维码视听、音视频App等将与AR、VR、3D、4D等云技术结合更紧密,读者、作者、内容之间距离更近,学习过程面临全新体验,在线学习场景更视听化、行业化和复合化。沉浸体验式易使学习过程远离固有素养[15],在新学习环境下缔结出新的学习规律。面向智能场景发展,图书馆在线学习服务将分为三种形态[16]:形成态、稳定态和离散态。形成态表现为技术运用、语言转换和网络互动控制的体验超越;稳定态注重读者从外部体验回归自我空间的生理调整;离散态是驾驭智能学习体验的持久超越。

形成态追求短时间能够抵达的深度和广度,便捷的学习体验是吸引读者的前提。学习场景基于图文视听融合力和网络认知深度,成于信息数据分析和用户体验,流量管理依赖内容与技术交融。新媒体技术、创新理念和网络互动等成为馆员诉求。学习体验融入听说过程并加以梳理和协作,从而在学习过程中不断感受奇异风景,形成“文字+听说”的黏性,在多重交叠中构建导向、内容和艺术持续融合的场景认同。

稳定态体验艺术更体现在人对技术的舒适运用中,学习认同形成不易,延续更难。被动沉浸的读者容易迷失根本,形成良好图文视听应用后,需要在对话中体会各类角色的生活化回归。在线服务在经历空间转型和生态超越后,应懂得在学习过程中释放读者身心。对海量视听的智能辨别、取舍以及疲劳心态调整等是核心点,对粉丝不掩饰、不回避,感悟心态回归,营造从学习疲劳到人本皈依的私域空间。

离散态是指学习完成后对离散趋势保持兴奋和敏感,以不变的运行定力面对瞬息万变的耗散结构,稳定驾驭新技术、新场景回到再次体验起点。实用性是智能化生存的外部标签,对话黏性是提升人机一体化能力的动力源。在线服务在耗散、自省和外化的智能匹配中维持着学习场景吸引,使优秀资源在混沌阅读中孕育新模式,经历数据考验产生持久黏性。

3 收纳场景:云空间介入的精准匹配

5G知识服务不是罗列在线资源的“官网版”,而是将独立思考和知识合作溶于学习时空[17]。图书馆助推优秀文化新介质运用,关注圈层和社群口语生态对年轻读者的引导,保持学习行为智能裂变的敏感,明确作为学习情境的特定符号定位,规范导致学习中断和延续的视听元素,引导“炫技”向学习功能本位回归。文本加工的风景模型中不仅有播音主持艺术和影视制作手法创新,还包括内容交互、视听应用和学习体验的全程黏性梳理。在多域合作的在线空间里,交互过程则更注重对众创生态的预判,动态收纳从底层宣泄到回归理性的各类学习情境。在线服务能够探索远程联通视频、音频和直播各环节,让学习内容、体验和互动由创作者、服务者和读者跨领域合作完成,逐步实现运行相对稳定和适时调整、线下活动和远程录入结合、问题操作一步多责或多步合一、视听对话多向融合、多平台多渠道延伸资源,引导多维空间服务指向主旋律文化。从4G到5G,其关系链接会因情境模型的消长而随机调整,下图中若干黑点是未来吸引子,如图1所示。

3.1 掌握学习过程的初始值,平衡社群学习组织

首先在线上线下多终端服务中要激活全域生态,及时了解资源在教学、传播和智能应用中的细微变化,全面接纳即时性、单向性、精品化的直播课堂、知识视听化和MOOC空间的升级再造。为保持学习情境中的对话热度,在有关平台开通知识服务商、说书人和MOOC教师线上直播的同时,图书馆、馆员应配合各类机构内容创新、增粉比拼、线上推广、线下互动和活动助推,适机发布在线图文视听,全程参与线上活动,预留受众参与通道。学习共同体以“浏览数据统计+互动区排名+用户反馈信息”作为热度评价依据,各方应保持对初始值变化的高度敏感,逐步走向精准匹配的共享自觉[18]。

图书馆突破原有“被組织”模式加盟在线图文视听,从限制载体、时段和地域的有形服务到类型化在线服务和点对点分解匹配,图书馆面临视听化资源的文字加工和社群分享,服务过程需要多空间配合。围绕内涵负荷、视听呈现和演播个性三个方向,馆员以“被组织”身份进入阅读推广社群,最终形成不同的“自组织”化反应。图书馆需要全程统计单介质内容的在线学习群组用时比,研究经典图文视听资源的智能磨合,发酵传统资源。从知识服务模式的演变(如表2所示)角度来看,在线学习服务师从了解用户主旨到角色认知,再到角色体验和调节,直到平衡学习服务互动,知识视听通过任务分解被定位到不同目录类别。智能系统实时运算音视频和图文共享数据,细化的学习体验将带来更多随机性,随着学习共同体的服务组织结构不断跨界互补和融合调整,突显内容风格和文化地气的全程服务能力随之成长。

3.2 匹配自相似学习空间,服务自组织学习

“定位+内容+互动”匹配着视听内容和图文应用模式,学习管理进入自相似的非线性系统。点播、直播、人机对话具有自反馈性,学习共同体整合“单介质平台+内容自媒体+互动空间”,科学运算内容前期预热、多渠道传播和收视效果统计,使有序和无序的分型维趋于统一。图书馆适时记录单介质内容在混传时空的发散状况,在自流量阅读中渗透主流文化的声音;借助社交软件建立“内容-助理-受众”三级管控信息体系,处于逐级保护中的馆员、在线学习服务师、MOOC教师将有更多精力观察阅读过程;在线服务师每周统计收视排名表并适机公布,成为多域互动的润滑剂;多平台举办在线激励活动,分别设立专业设备和手机音视频素材的读者上传接口,有机整合迭代阅读反馈亮点;分别采取受众互评,助理测评,问题私聊提醒,逐步理清公众、族群和个体匹配落点。在线服务师结合互评情况和互动量排名给予优秀读者适当激励,这种开放对话系统成为馆员服务的有效外延,图书馆通过不断地匹配耗散结构,让具备自相似性的人际网络、组织网络和信息网络趋向有序。从精准匹配策略而言,图书馆开展的自组织化学习要如表3所示进行。

学习场景中视听元素就像投石入潭,对具体作品的积极学习、消极学习和时间透视产生结构性影响。其“感觉结构”来自于对学习符号的体制和观念批判,热度辐射迅速联动至教育、媒介和出版機构,图书馆面临从数据编目业务到产业链流程再造和体制机制的全面创新[19],图书馆服务应借鉴媒介传播的“中央厨房”经验,梳理信息的自组织趋势,从“如何来用”变为“用来如何”[20]。根据阅读量大的美食制作、语言教育、学科教育、职业教育和科普等知识门类的数据变化,图书馆可以进一步梳理短视频的人设清晰度和选题筛选,掌握读者需求的场景势能。短视频的智能算法采取“农场”模式,随机层层推荐作品,而其他阅读文本和视听服务也都存在流量裂变因素。从“阅览室”“客厅”等公众场合走向自组织的“私人”领地,在线服务存在着领悟和掌控盲点多、数据分析能级指数提升缓慢等问题。图书馆研究学习共同体内自组织变化趋势以及馆员能力提升路径可分为培训、转换和融合三步曲,积极联合各类载体研究受众行为,完成学习效果和场景管理之间的需求和关联,推进转变观念、混合运用和定位发展三个环节中主流文化的感知满意度和有用性[21],使用户画像情境化推荐的微观、中观和宏观服务日臻完善[22]。

4 裂变场景:知识存量的及时盘活

学习内容的专业生产(PGC)、用户生产(UGC)和品牌生产(BGC)共生,教材图书、MOOC、网络视听和智能学习面临“流程再造”和“产业重组”,学习变为从单介质域到数字技术域和智能技术域的时空体验[23]。在人人具有话语权的众创空间内,传授双方的文字、图片和音视频互动在全息时空浸润着读者,读者在“说”和“玩”中了解知识视听,享受艺术和技术的创新智慧;而在线学习服务从演播时空进入社交时空和抓取时空,从艺术语言转向语言艺术,听书以一种个体语言样态实现着团体化、组织化和大众化传播。大数据服务的视听张力源于初始敏感,成于组织创造,归于全息对接。创意空间内眼、耳、鼻、舌、身都可能是共享视听风景,单介质终端、智能终端和真实环境的内容不是孤立存在,任何细微的视听均可能被全息融合传播。手机变为视听编辑器,应用程序可根据人声构建作者面孔,智能化视听成为阅读补充。人工智能音视频服务将愈发感性,其阅读风景模型产生于认知、社会和情感维度体验[24],全息视听将带来学习情境的“蝴蝶效应”,也让远离平衡的知识服务变得更加智慧和人格化。

4.1 内容分形的视听体验

学习风景在体验、互动、参与和应用中发酵[24]。在全新学习环境中,小众化和大众传播方式并存,图文音视频作为大数据传播备选项,图书馆阅读服从于以用户为中心的全息场景。交互感应涨落源于多维情境配合,信息管理紧扣阅读黏性建设和研究侵权控制[25],在全息视听架构下严格服务流程,按照国家批准的网络视听内容分类进行整体认知、信息发布、解读回应、延伸服务、互动交流等,如表4所示。

依照底线原则、最大化原则、最小化原则和均值原则,构建内容建、管、评的超循环体系,完成全息视听服务分形[26]。纸媒文字、视听出版物和在线直播被解析成具有痛点的视听片段,内容、技术和互动三者深度融合和精准反馈,通过可穿戴设备、AI自助阅读、VR服务、App、朋友圈、微博、微信及短视频多维体验阅读情境。若流量指标与内容愿望偏离,图书馆可运用兴趣度量算法评价影音黏性并及时发布[27],以便及时调整推送,维系动态新鲜感。全息学习情境的内涵创造来自用户激励,并通过音视频创意、智能互动、线上比赛等环节,扩大内容影响范围。各官方平台发布公告,规范浏览数量和质量统计标准,让读者和相关行业人员参与全息对话过程,带动作者和载体平台关注在线服务。

4.2 智能裂变的推荐流程

如图2,知识传授从单介质想象演变为视听化呈现和智能化推荐,其内容修炼还要适应技术协同的流程,完成痛点提醒和盲点规避,才能形成智能成长模式。文字、讲述、拍摄、制作和运用效果需要来自信息提供、媒介技术和用户三个层面的共振,从业者提高视听素养,结合软件推送、抽奖问答等发酵互动痛点,制造分享种子,增加教育黏性,协同推荐图文视听内容,构建智能管控框架。

4.3 流量裂变的漏斗模型

如图3所示,在人与技术的对抗中,学习共鸣将会形成有效匹配的流量漏斗。全息体验的内涵深度体现在语言形象、文化意蕴、视听表达、互动感应和空间思维等因素上,可从内容生产、平台管理和运营服务层面逐步梳理学习体验的痛点分布。结合单介质传播的符号定位和阅读对话的物质流变,使多域图文视听的流量管理立足于传播样态、技术运用和交互方式中。曝光量和泛流量扎根于对社会、文化和伦理的理解,体现在学习习惯与传授方式的契合中,学习情境表现为技术契合、艺术品味和身心皈依的对立统一。

5 协同场景:文本跨界的有效服务

作为知识共同体,图书馆需要树立全员跨界转型意识。内容服务团队越来越依靠“自组织”和“被组织”联动,读者、作者、服务者和管理者变为系统因子,普泛化黏性关照变为圈层化的用户互动,角色转型从抽象变为具体、由感性走向理性。“视听应用艺术——内容分发技术——智能口碑”形成、关联和融通着各类阅读场景。多平台呈现、声画图融合、交互匹配、文化和资本契合构成学习情境的多维相空间[28],而全域语境效果、动态捕捉、虚拟现实和VR拍摄技术使互动感应和表演也都介入内容分享,从业者将在多元喧嚣话语场中厘清教育共振网络。面对远离平衡的动态系统,图书馆需要全员摄入大数据知识和技能,熟悉新兴载体和业态,了解运筹学、社交心理学和图文视听融合技巧,其在知识服务场景中的全面协同作用如图4所示。

5.1 扮演话语场重构中的协调者角色

随着多介质视听化趋势加强,耗散的学习情境伴随着话语场的角色重构和身份认同,图书馆需梳理各类视听表达者的社会化和资本化自组织角色。一方面传统视听内容生产正颠覆单介质垄断的优越感,适应平等的交互传播方式。他们为适应视听学习情境不断调整话语场,因为仪式化的主流视听在低成本的短视频算法冲击下心有余而力不足,需要文本加工和声画融合的高端新体验。另一方面,知识社群等自组织的网络视听捷足先登“占山为王”,各类内容生产机构也积极介入视听化开发,利益驱动着图文声画综合加工运营,知识网红依靠技术和创意裹挟大量视听粉丝。他们在话筒前表现风格各异,视听立意碎片化。图书馆信息管理除了规范导向,还应关注学习场景的特点、要求和角色在开放创意空间的意境重构,探索口语表达的场景分类,推动阅读视听健康发展和艺术升华。

5.2 发挥正本清源中的服务者作用

自然生长的欢场角色冲击着学习空间,使对话场景呈现出交融性、批判性和创新性,新创意成为共享空间的资本和文化使者。从单介质走进数字和智能介质的过程中,学习对话在点赞、推荐、采纳和抱怨中建立时空秩序,在传受感知、交流和技术迁移对抗中重构生态。从业者既要创设多维情境又要防范交互风险,学习空间面临侵权保护、调整表达和适应围观等诸多问题。软文、短视频和场景影音合力创造黏性,馆员拥有、掌握和分析信息的来龙去脉,共同剔除噪音。让内容热度成为推广参考,需要在资源化基础上适时消解视听和图文、社会与商业、全能与专精、团队化与碎片式等信息“迭代”。众创时空中的馆员、MOOC教师、在线学习服务师、智能机器人回归角色定位,成为陪伴元素。学习服务需全员协同、优势互补,共同突破混沌管理藩篱,借助多域互动艺术和技术,解构内容和运营模式,掌控即时编排、对话引导和虚拟表演等混合阅读秩序,获得稳定对话黏性,构建控纵有序的阅读空间。

5.3 加强用户数据的云收集

在线服务面临多维度角色跨越,用户互评是维系阅读黏性的重要手段。图书馆可依据分享率、互动数据和资本运营调查等数据进行阅读评价。服务平台可以透过用户浏览轨迹,基于云计算抓取多通道分析数据,依据吐槽、接受、上瘾和产生黏性等反馈数据为受众画像[29],并根据对视听阅读的接收速度和进度、互动时效、讨论互动活跃度等因素综合排名,然后作出引导性投放选择。规范在线学习服务师行为,避免刷单、灌水等乱象离不开数据分析,需要阅读共同体协同加以甄别。正能量视听更离不开技术和语言交叠的时空魅力,交互艺术品味需要多角度配合完成。

5.4 体现技术协同的人本情怀

随着机器人服务、智能影音创意研发的日新月异,图书馆正跨越載体和身份认同,进入大数据视听共享的场景式服务。内容服务从耗散结构进入自组织结构,从业者可以结合技术手段选择切入口,立足图文数据信息分析,参与学习互动。经典文化演变为信息流和物质流引导者,学习情境须经得住读者取舍,进而完成多维角色体验。内容方提供专业视听创意,通过“智能+领读”方式提高呈现效果,创设不同接受背景的阅读交流空间,在信息吐纳中形成有序的动态系统,营造良性场景生态。以阅读学为基础在定性和定量解构中研究人和技术融合的新理路,图书馆掌控视听对话的公共文化标准,接受声画艺术熏陶,进而在非线性的学习联动中发现角色转型的情愫。

6 共享场景:智能互联的“网感”体验

技术革新中的在线服务要不断改进载体、表达和思维习惯,综合改善视听、图文和智能应用服务,在网络互动中破和立,从不同方向完成伴生性动态蜕变,产生在线服务的“网感”体验。馆员的“网感”产生于传受共生情境,阅读效果将越来越依赖视听设计、重组与复合时空的吻合。有温度的阅读场景伴随着离散、聚合和涨落,不是一劳永逸的,需要短期提升与长效发展结合,反馈与调整结合,有针对性地不断革新。虚幻网络背后是无数鲜活生命,阅读温度是取决于网络链接的人心,它从有形视听进入无形渗透。在线学习服务师、MOOC教师汲取算法和艺术之精华,多域创新演播手法,让个性化表述体现在角色化、社交化视听对话中。具有“网感”的图书馆服务面临大量新技术挑战,需要不断包融、坚持和发现。

6.1 驾驭知识流量魔方,创设最佳学习空间

图书馆基于声音、故事和价值元素营造全生态阅读效果,读者在认知、情感和行动投入中逐步释放自我,视听学习体验产生心灵归属感,馆员、说者、读者的内心将开启一系列感知跨越。我们借助知识流量魔方以解决人与技术对抗中用户体验的决策、交互和期望[30],让文化温度透过冷冰冰的技术介质,驾驭混沌视听生态,创设最佳学习情境。

首先,跨界适应。资源提供方和运营服务方相互磨合渗透,适应新阅读秩序。多域信息简单叠加往往会使学习情境偏离主题,这需要在混沌视听中对即时数据分析、判断、保护和陪伴。5G学习的视听、表达和直播互动离不开多元素、多通道和多介质共振,场景体验向超艺术美感方向发展,追求沉浸式、真人化交互的视听效果。图书馆打造场景化知识互动,构建文字、图片和有声语言跨域融合的阅读共同体。“网感”成为阅读服务的新能力,馆员对跨界时空的适应性影响到在线服务的量和质。

其次,新旧磨合。图书馆须破解传统思维和构建新服务体系之冲突,在场景想象、感知和应用体现的视听创意中,以应用理念维系全效动态吸引。共同体要打通虚实空间屏障,解决图、文、声、物配合,多渠道输送,互动数据分析,建立新旧共融的学习空间。

第三,要专全互补。由于学习介质分化使知识对话向技术和运用拓展,涉及到内容音视频策划、新技术体验、音视频呈现、立体化阅读空间建设和互动技巧等,还包括实体空间和虚拟制作手法在内的一系列创新。创意范围将涉及网络技术、影视制作、语言魅力和阅读理念的多维空间,细小初始值均能带来惊人的“蝴蝶效应”。图书馆要形成新分工体系,精于某一专项,专而不全地兼顾其他情境。

6.2 构建智能运算中心,打造数字共享场景

知识共同体数据管理依赖于循环反馈,各类场景的对话效果终将由读者评判。评价视听情境的建、用、管效果可分三步:首先依据大数据测评学习管理效果,后台数据主要参考受众的提问、互动和评论,科学考量学习过程的管控和调动;其次摸索出内容方、运营方和服务方均认可的混合管理模式,待各方在原有框架内运行熟悉后,进行数据评估+用户测评;最后,在学习体验被社会各界广泛认知后,改为对研究者、决策者、同行、用户参考线上数据分析进行综合问卷调查。最终,学习场景将在内容水准和应用黏性两个层面,打造出多介质视听文化和谐共生的服务体系,形成覆盖全领域的智能管理系统,如图6所示。

全国各类数字传播中心具有共享性,随着在线学习服务的结构、主旨、体验和评价等在运用中逐步成熟,图书馆可以尝试打破行业、地域、行政层级等界限建立资源联盟,实现优势互补。联盟各方按定期推广更新案例,完善内容分类运营和共享库建设,将用户反馈作为阅读和视听的全效黏性佐证。未来的智能运算中心将不断借助各领域优势,积累受众互评与激励措施的经验,用云技术掌控学习过程,带动纸媒文字、在线课程、AI智能、网络视听和阅读应用的融会贯通,并共同改进服务效果。

7 结语

从精神价值到物质价值的嬗变使在线服务体系承载着文化和资本双重责任。文化传播和物质流变在相互依存中进步,在线学习需要依靠技术手段孕育应用风景。在线学习服务师、馆员、MOOC教师或智能主播在融进技术、艺术、社会、心理和哲学等复合元素后将涅磐重生。可以说,包括智能语音应用在内的数字服务体系亟待陟罚臧否,构建良好学习生态系统还任重道远。新生代学习者都是与生俱来的互联网原住民,引导和把控空间秩序,生成多维学习情境,依靠馆员们多角度反思和补充,依靠对创新现象的总结研究。图书馆将创新手段渗透到“图文+视听+智能”学习各场景中,消解服务实践、黏性体验等在新环境下的困惑,更深层次地思考和反判5G服务,这将是在线学习体系建设的丰富营养,是图书馆发展所急需的。

参考文献:

梁荣贤,张兴龙. 图书馆5G技术应用策略探讨[J].图书馆工作与研究,2019(12):81-85.

人社部:关于对拟发布新职业信息进行公示的公告[EB/OL].[2020-05-11].http://www.mohrss.gov.cn/SYrlz

yhshbzb/zwgk/gggs/tg/202005/t20200511_368176.html.

黃琦翔. 5G带来的广告传播研究变革:实践与理论[J].编辑之友,2019(7):34-39,44.

蔡雯,翁之颢.专业新闻的回归与重塑:兼论5G时代新

型主流媒体建设的具体策略[J].编辑之友,2019(7):5-9.

曹小杰.走向智能定制:5G技术重构内容出版流程[J].编辑之友,2019(7):23-27.

于准. 5G 移动通信视域下的“VR+ 文学”出版[J].中国编辑,2019(4):37-42.

刘波.形态、理念与策略:5G对媒体融合的深度影响[J].编辑之友,2019(7):17-2.

刘峰.5G出版业的革新路径:从知识传播中介到智能匹配平台[J].编辑之友,2019(7):28-33.

袁红.数字一代跨设备搜索行为研究[J].图书馆学研究,2019(8):53-61,31.

李歌维. 5G 时代的图书馆变革与发展策略[J].图书与情报,2018(5):94-97.

张层林.信息共同体是图书馆未来之路[J].图书论坛,2014(8):22-27,35.

林晓青.伊瑟尔的阅读理论解读[J].图书馆学研究,2017(14):2-5,16.

邓卫华,张宇,易明.在线口碑信息内容的结构和类型研究[J].情报科学,2018(4):130-137.

杨九龙,阳玉堃,许碧涵.人工智能在图书馆应用的理论逻辑、现实困境与路径展望[J].图书情报工作,2019(2):32-38.

杨广峰.经典阅读网络推广模式的探索和实践[J].图书馆学研究,2019(9):74-77,23.

赖瑞云.混沌阅读[M].福州:福建教育出版社,2010.

万健,张云,卯意宏.移动互联网用户阅读交流行为研究[J].图书情报工作,2014(9):31-35.

范并思.阅读推广的服务自觉[J].图书与情报,2016(6):72-76.

林晓青.英伽登阅读理论研究[J].图书馆学研究,2017(17):8-10.

曾培伦,朱春阳.“如何来用”到“用来如何”:中央厨房的“载体化”实践改造面向[J].新闻界,2018(8):10-17,29.

赵文军,任剑.移动阅读服务持续使用意向研究:基于认知维、社会维、情感维的影响分析[J].情报科学,2017(8):72-78.

刘海鸥,黄文娜,姚苏梅,等. 基于深度学习的移动图书馆用户画像情境化推荐[J].图书馆学研究,2019(21):57-64.

蒲珊珊.人工智能环境下的图书馆空间发展与变革研究[J].图书馆,2019(2):58-64.

李艺亭,张洁. 国内外移动图书馆用户体验测评研究综述[J].国家图书馆学刊,2018(5):54-64.

吉宇宽.图书馆移动阅读资源建设与服务中的著作权侵权控制研究[J].图书馆论坛,2019(2):86-93.

毛赣鸣.图书馆知识资本概论[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

丁梦晓,毕强,许鹏程,等.基于用户兴趣度量的知识发现服务精准推荐[J].图书情报工作,2019(2):21-28.

吴详兴,陈忠.混沌学导论[M].上海:上海科学技术文献出版社,2001.

夏立新,郑路,代沁泉,等.全民阅读语境下的个人阅读共享空间构建研究[J].情报科学,2018(2):9-13.

李君君,叶凤云,曹园园.移动数字阅读用户体验动态行为模型及实证研究[J].现代情报,2019(43):24-34.

杨 忠 安徽广播影视职业技术学院副教授、主任播音员。 安徽合肥,230011。

(收稿日期:2020-08-18 编校:陈安琪,左静远)