鱼类黏液细胞研究进展

李艳菲,狄桂兰,王 宁,裴 超,孔祥会

( 河南师范大学 水产学院,河南省水产动物养殖工程技术研究中心, 水产动物疾病控制河南省工程实验室,河南 新乡 453007 )

鱼体的黏液腺分布于其表皮层,黏液细胞分泌黏液保护机体免受伤害,是鱼体抵御病原微生物入侵的第一道防线。目前对于褐牙鲆(Paralichthysolivaceus)[1]、鲇鱼(Silurusasotus)[2]、花鲈(Lateolabraxmaculatus)[3]、剑尾鱼(Xiphophorusmaculatus)[4]、大鳞副泥鳅(Paramisgurnusdabryanus)[5]、黄颡鱼(Pelteobagrusfulvidraco)[6]、点带石斑鱼(Epinephelusmalabaricus)[7]、鲤鱼(Cyrinuscarpio)[8]等鱼类黏液细胞已有相关的研究报道。笔者总结了鱼类黏液细胞的研究进展,以期为更深入研究其结构和功能奠定基础,对鱼类养殖以及疾病预防产生重要的实践意义。

1 鱼类黏液细胞分类方法、标准及类型

鱼类黏液细胞分类方法的研究不断改进和完善。早期利用过碘酸雪夫试剂染色法(Periodic Acid-Schiff stain,PAS)归类黏液细胞[9];后来根据黏液细胞中分泌物质的不同进行分型[10];利用HID(High-speed diamine)染色进一步分析了不同类型黏蛋白的化学组成成分[11];利用形态学和组织化学与内部生化成分相结合的方法划分黏液细胞类型[12];Zaccone[13]发现,黏液细胞中含有酸性黏多糖和中性黏多糖。邓振旭等[14]研究发现,分别对比AB染色和PAS染色结果,AB-PAS染色可以更好地反映出细胞中的中性黏多糖和酸性黏多糖的具体分布情况。尹苗等[15]利用AB-PAS反应的组化显色把鲤鱼黏液细胞分为4种类型,这种分类方法可以排除切片角度不同造成的形态差异,简便有效而被研究者广泛采用。该法对胡子鲇(Clariasfuscus)[15]、鲤鱼[8]、南方鲇(Silurusmeridionalis)[16]、短蛸(Octopusocellatus)[17]、花鲈[3]、豹纹鳃棘鲈(Plectropomusleopardus)[18]、口裂腹鱼(Schizothoraxprenanti)[19]和大鳞副泥鳅[5]等鱼类黏液细胞分型所得结果均为4种类型。随后,柏世军[6]按照黏液细胞形状与AB-PAS染色后的颜色变化将黄颡鱼皮肤黏液细胞分为5种类型;这种分类方法既没有单凭细胞形态将黏液细胞直接分类,也没有只依据组织化学化显色来分类黏液细胞,达到了较为理想的效果。李学军等[20]将组织化学、细胞形态和分布特点三者相结合,使黏液细胞的分类更加清晰细致,分类更精准,该方法把鲇鱼皮肤和鳃黏液细胞同样分为5种类型。相比之下,李学军等[20]对于Ⅰ型和Ⅱ型两种黏液细胞的分类中,在分泌物和细胞形态都不易区分的情况下,很好地结合了黏液细胞分布特点。区又君等[21]研究了驼背鲈(Cromileptesaltivelis)消化道组织学结构,其结果与条石鲷(Oplegnathusfasciatus)[22]的研究结果均说明了黏液细胞与杯状细胞分布结果类似。Ⅰ型细胞(PAS+AB-)染成紫红色,表明中性黏蛋白和糖蛋白的存在,它在保护黏膜免受机械损伤,促进易消化分子的吸收,降解大量食物颗粒中发挥重要的功能作用。Ⅱ型细胞(PAS-AB+)染成蓝色,表明黏液细胞中有酸性黏蛋白的存在,包括磺基黏蛋白和唾液黏蛋白,蛋白多糖和透明质酸,Ⅱ型细胞分泌酸性糖缀合物,有助于食物的浸渍和润滑[23]。此外,黏液细胞产生酸性黏液物质,在蛋白质消化,细菌捕获和免疫刺激中起重要作用。Ⅲ型和Ⅳ型(PAS+AB+)均含有中性蛋白和酸性蛋白的存在,但是Ⅲ型黏液细胞以中性黏多糖为主,同时含有少量AB阳性的酸性黏多糖,而Ⅳ型黏液细胞以酸性黏多糖为主,同时含有少量PAS阳性的中性黏多糖。研究者们用不同的染色方法及标准研究黏液细胞的类型,从而使在黏液细胞的形态学、组织化学、内部生化成分,以及分布特点等方面综合分析黏液细胞,为更深一步研究黏液细胞的功能和机制奠定了基础。

2 黏液细胞在鱼类组织中的分布

2.1 表皮黏液细胞的分布

黏液细胞广泛存在于鱼类的体表,不同鱼类和同种鱼的不同部位黏液细胞种类及分布差异较大。鲇鱼皮肤中黏液细胞类型较鲤鱼黏液细胞类型少,但黏液细胞的密度较鲤鱼大得多[8]。鱼类体表鳞片多少与黏液细胞数量相关[24-25],欧洲鳗鲡(Anguillaanguilla)[26]从尾到头黏液细胞分布逐渐增多;鱼鳍周围的黏液细胞分布最少[27]。黄智慧等[24]研究发现,大菱鲆(Scophthalmusmaximus)颌部和背部体表黏液细胞密度较高,有眼侧皮肤黏液细胞要比无眼侧皮肤少。鲇鱼[20]腹部皮肤黏液细胞密度最大,其次为颌部、皮肤,而Ⅳ型黏液细胞就大量分布在皮肤中,Ⅰ型黏液细胞分布显著低于Ⅳ型黏液细胞。黏液腺分布于鱼体的表皮层,在某种刺激下,经常向鱼体表面分泌黏液。分泌黏液的多少,不同鱼类各异,出现差异可能由于鱼类的生存环境,生活习性差异造成的物种间差异。通常是体表不被鳞片的鱼类,其黏液腺更发达,如圆口类的黏液腺相当发达,体表富含黏液。鱼体黏液填补了鳞间之凹,体表不同类型的黏液细胞在抵御外界病原菌刺激,溶菌和杀菌作用中发挥至关重要的作用。

2.2 消化系统黏液细胞的分布

近年来关于鱼类消化道黏液细胞分布的研究进展较快。不同鱼类和同种消化道不同部位黏液细胞的种类及密度差异很大。食道Ⅱ型和Ⅳ型黏液细胞在不同鱼类的口腔中黏液细胞的密度不同[28]。波纹唇鱼(Cheilinusundulatus)[29]、花鲈[3]、褐牙鲆[1]食道黏液细胞主要以Ⅱ型、Ⅳ型黏液细胞为主;胡子鲇[15]主要含有Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型黏液细胞;黄姑鱼(Nibeaalbiflora)[30]和大口黑鲈(Micropterussalmonids)[31]含有Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型4种类型黏液细胞。辛俭等[30]发现,黄姑鱼成鱼食管黏液细胞分布与幼鱼有显著差异;黄姑鱼幼鱼口咽部黏液细胞分布为:Ⅳ型>Ⅱ型>Ⅲ型>I型,黄姑鱼成鱼口咽部黏液细胞分布:Ⅳ型>Ⅲ型>Ⅰ型>Ⅱ型;Ⅲ型和Ⅳ型黏液细胞分布鱼类早期幼体,幼鱼长大后就仅有Ⅳ型黏液细胞,而Ⅲ型黏液细胞数量随着鱼类发育而下降,Ⅳ型黏液细胞数量则上升,这与Ⅲ型黏液细胞数量分布恰好相反。胃部黏液细胞研究发现,褐牙鲆[1]、花鲈[3]、胡子鲇[15]、大口黑鲈[31]胃部只含有Ⅰ型黏液细胞。辛俭等[31]发现,黄姑鱼幼鱼胃中不存在Ⅱ型黏液细胞,而Ⅰ型、Ⅲ型和Ⅳ型黏液细胞分布不规则;而成鱼黏液细胞类型较幼鱼多,数量分布存在差异:Ⅳ型最多,其次为Ⅲ型,Ⅱ型次之,Ⅰ型分布最少。王永波等[32]发现,豹纹鳃棘鲈胃部黏液细胞密度比消化道其他部位大,食道密度最低。不同鱼类肠道中黏液细胞种类和数量分布不同。在波纹唇鱼[29]小肠和直肠黏膜层顶部主要分布Ⅱ型、Ⅳ型黏液细胞,基部则主要分布Ⅳ型黏液细胞,这与褐牙鲆[1]中后肠中黏液细胞类型分布一致;花鲈[3]肠中主要分布Ⅰ型和Ⅳ型为主的黏液细胞;黄姑鱼[30]前中后肠道主要以Ⅰ型黏液细胞为主,这与其他鱼类肠道黏液细胞种类和数量分布显著不同。肠道中的不同部位有不同的生理功能,黏液细胞分布同样存在较大差异性。胡子鲇前肠主要分布Ⅲ型黏液细胞,中肠主要分布Ⅱ型和Ⅳ型黏液细胞,后肠主要分布Ⅳ型黏液细胞,肠道中黏液细胞的数量分布中后肠显著多于肠道其他部位[15]。赵柳兰等[33]研究发现,大口黑鲈整个消化道(除胃外,仅含有Ⅰ型)均含有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ型的黏液细胞,Ⅲ型黏液细胞主要存在于前肠中;Ⅳ型黏液细胞主要分布于中后肠中。大鳞副泥鳅[5]消化道黏液细胞主要分布Ⅲ和Ⅳ型。大口黑鲈[33]和南方鲇[16]肠道各段的黏液细胞分布差异较大。毕冰等[34]对比鲢鱼(Hypophthalmichthysmolitrix)、鳙鱼(Aristichthysnobilis)、草鱼(Ctenopharyngodonidellus)、鲤鱼组织形态学结构以及黏液细胞的分布状况,并计算其比肠长(消化道全长/体长)为鲢鱼>鳙鱼>草鱼>鲤鱼,通过衡量肠道长度并结合肠道显微观察,发现鲤消化道比肠长数值较小,食物在消化道内停留时间短,但是,其环行肌发达,肠绒毛致密、细长,黏液细胞丰富,消化吸收能力良好;通过对比黏液细胞的组织分布特点发现,鲢鱼肠道黏液细胞主要集中在前肠;鳙鱼肠道黏液细胞数量最多且均匀分布在前肠和中肠,后肠黏液细胞分布较少。草鱼肠道黏液细胞分布分散且黏液细胞体积较小;鲤鱼肠道黏液细胞平均分布。萍乡肉红鲫(Carassiusauratusvar.pingxianghensis)[35]、哲罗鲑(Huchotaimen)[36]和南方鲇[16]的研究结果均表明,肠道黏液细胞分布从肠前段、肠中段到肠后段,黏液细胞的数量呈现递增趋势规律。综上所述,鱼类胃部主要分布Ⅰ型黏液细胞,这种黏液细胞主要分泌中性黏蛋白,尽管它们的数量少于肠中的数量,但是Ⅰ型黏液细胞在鱼类胃中对食物的消化和降解起着非常重要的作用;在胃中未检测到Ⅱ型细胞(PAS-AB+),但在肠绒毛的中部和顶部区域的肠细胞中普遍分布,在前肠中有比Ⅲ型细胞更多的Ⅰ型细胞和更低数量的Ⅱ型细胞,后肠表现出比Ⅱ型细胞更多的Ⅰ型细胞和最低数量的Ⅲ型细胞,这些黏液细胞中产生的酸性黏液物质,在蛋白质消化,细菌捕获和免疫刺激中,大分子蛋白的消化,吸收中起着重要作用。这些黏液细胞的种类分布以及数量分布的差异性与其功能密切相关,但是这些黏液细胞内部不同的生化成分以怎样的作用机制发挥作用还有待进一步探究。

2.3 呼吸器官中的黏液细胞

大量研究表明,鱼类鳃部存在许多黏液细胞,它保护鳃部免受伤害[13]。虹鳟(Oncorhynchusmykiss)鳃丝、鳃弓和鳃片上皮组织中的黏液细胞分布不同[37];鲇鱼[20]鳃弓、鳃丝和鳃丝软骨中黏液细胞分布也存在较大差异。在褐牙鲆[38]鳃小片基部的免疫区,血窦腔中分布着大量的黏液细胞、酸性粒细胞以及中性粒细胞。白甲鱼[39](Onychostomasima)鳃丝中的黏液细胞较鳃耙和鳃弓的分布密度要大的多,这与华鲮[40](Sinilabeorrendahli)鳃丝、鳃耙中黏液细胞分布情况极为相似。Saboaia-Moraes等[41]发现,单点花鳉(Poeciliavivipara)鳃丝顶部、鳃片间隙上皮组织中和鳃上皮均匀分布着大量黏液细胞。林旋等[26]发现,欧洲鳗鲡的鳃片上皮组织中黏液细胞数量较鳃丝和鳃其他部位的黏液细胞要多。在鳃弓中,黏液细胞存在的类型最多,鳃弓内侧的上皮中分布着Ⅰ型和Ⅱ型黏液细胞,在靠近软骨层主要含有Ⅰ型,靠近软骨层中分布少量Ⅰ型,鳃弓上皮的表层中主要以Ⅲ型黏液细胞为主。在鳃丝中,鳃丝出鳃动脉端上皮中以Ⅱ型黏液细胞为主,鳃丝入鳃动脉端的上皮中则以Ⅲ型黏液细胞为主;而在鳃丝软骨中仅大量分布Ⅴ型黏液细胞。鳃作为鱼类的呼吸器官,鳃丝是鳃的主要部分,内部密布毛细血管,进行气体交换鳃丝中还分散着一些黏液细胞及泌氯细胞,泌氯细胞执行氯离子运转任务,鳃耙为鳃部的过滤器官,用以阻挡食物和沙粒随水流经鳃裂流出,以免损伤鳃瓣,因此,造成鳃的不同部位黏液细胞类型的差异,很可能与各个部位所行使的功能不同而异,黏液细胞在鳃不同部位发挥的具体功能有待进一步研究。

3 鱼类黏液细胞的生长和变化过程研究

随着鱼类的生长发育,黏液细胞的形态、类型及黏液细胞的密度分布均呈现不同程度的变化。

3.1 黏液细胞形态

研究表明,黏液细胞在组织内的分化位置是从马氏层向黏膜中层,再向外层逐渐分化[43]。各个发育阶段的黏液细胞形态、分布和细胞内分泌物质的种类均有差异。早期黏液细胞呈囊状,中期黏液细胞由囊状转变为梨状,发育成熟后形状变为杯状[11]。乔志刚等[2]研究鲇鱼肠道黏液细胞的细胞形态也发现,囊状细胞为黏液细胞发育初期形态,杯状细胞为黏液细胞发育成熟阶段;AB-PAS染色后,囊状细胞主要存在于黏膜上皮的最底层;梨状细胞主要分布于黏膜上皮层的中间部位;杯状细胞主要存在于黏膜上皮层靠近肠腔的部位。鲇鱼肠道黏液细胞由肠黏膜基底层细胞衍生后,黏液细胞会逐渐向肠腔表层移动而发育成熟[2]。

3.2 黏液细胞类型

不同发育阶段及不同部位鱼类黏液细胞内分泌物质都有较大差异性,这与它的功能密切相关。安利国等[44]发现,幼稚型的Ⅰ型黏液细胞中中性黏多糖较多,幼稚型的Ⅱ型黏液细胞以酸性黏多糖为主,成熟型的Ⅲ型和Ⅳ型黏液细胞同时含有中性和酸性黏多糖。谢木桥等[45]认为,四指马鲅(Eleutheronematetradactylum)消化道内黏液细胞按食道、胃部、肠道、幽门盲囊的次序发生,其类型从Ⅱ型→Ⅰ型的顺序出现。这个结果将安立国等[44]的幼稚型黏液细胞的划分更进一步细化。在黏液细胞发育早期内含硫黏蛋白;中期和后期内含唾液黏蛋白;在黏液细胞发育退化期,基本没有黏蛋白[46]。Ottesen等[47]研究发现,大西洋庸鲽(Hippoglossushippoglossus)在发育成熟过程中,早期黏液细胞中主要含有中性黏液物质,成熟后主要成分是以酸性和中性混合黏液物质。

3.3 黏液细胞密度

鲤鱼幼鱼黏液细胞最早出现在卵化腺,幼鱼发育初期黏液细胞在主要集中在孵化腺部位,头部外侧皮肤中也检测到黏液细胞,随着幼鱼的生长逐渐在口腔、咽部和鳃等部位[44]。有研究表明,黏液细胞在受精卵孵出的前1 d开始出现,随鱼不断发育,这些黏液细胞的密度不断增大,成分也趋于复杂,这与平鲷(Rhabdosargussarba)[48]、黄鳍鲷(Sparuslatus)[49]的研究结果相似。Sinha[46]认为,野鲮属 (Labeo)在鱼苗期、幼鱼期以及成鱼期黏液细胞的数量显著增加。

表1 黏液细胞形态学比较Tab.1 Morphological comparison of various mucous cells

4 影响鱼类黏液细胞数量及分泌的因子

环境也是影响体表黏液细胞数量和分布差异的关键因素。研究发现,深水鱼类黏液细胞数量较浅水鱼类多[50];温度[8]、渗透压[51]、高渗食盐液[52]和盐度[53]均影响黏液细胞分泌量;氯化钠使机体对抗原的吸收能力增强[54];此外,病原微生物[55]、物理刺激以及化学刺激等因素均影响黏液细胞的分泌。朱启忠[56]利用伴刀豆球蛋白(A-Concanavalin,ConA)腹腔注射鲤鱼,发现鳃部上皮黏液细胞密度增加最显著,口腔较为显著,而皮肤上皮黏液细胞密度提高的最不显著;研究表明,聚羟基脂肪酸酯(PHA)(植物血凝素-Phytohemagglutinin)可明显刺激鲤鱼幼鱼黏液细胞的增殖,提高黏液细胞的密度[37]。低含量钙离子诱导莫桑比克罗非鱼(Oreochromicmossambicus)体表上皮组织中黏液细胞的显著增加[57]。褐牙鲆[58]幼鱼鳃黏液细胞能耐受较高浓度钙离子的胁迫。Prasad[59]研究发现,原油毒性会使鳃上皮黏液细胞产生刺激反应,使黏液细胞退化分解。Zaccone[60]研究表明,当外界渗透压变大时,鱼类体表黏液的分泌量显著提高,使鱼类的适应能力增强。强紫外线和污水[61]、三聚氰胺[62]、邻苯二甲酸二乙基己酯[63]、镧长期暴露[64]、硝酸铈[65]、洄游时盐度的变化[66]等因素都影响黏液细胞的分泌量。当鱼体受到病害侵袭时,鱼类体表的黏液分泌也会发生变化[67],增强自身的抵抗力。总之,面对一定程度下的外界物理、化学和生物刺激等胁迫,黏液细胞具有相应限度的保护性反应,超出了其最大限度,黏液细胞就会遭到破坏。造成这些差异的原因可能与鱼的种类、生存条件等原因相关,具体原因还有待进一步研究。

5 鱼类黏液细胞的作用

5.1 黏液细胞的免疫作用

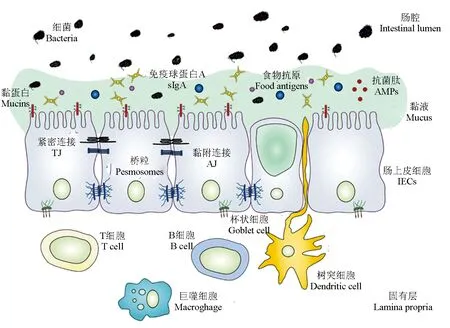

由黏液细胞等组成的肠屏障是一种半透性结构,允许摄取必需营养素和免疫感知,同时限制致病分子和细菌。结构和分子组分共同作用以实现胃肠道的这种复杂但基本的功能,肠屏障模式见图1[68],黏液层形成覆盖肠上皮的筛状结构。抗微生物肽和分泌型IgA分子作为免疫传感和调节蛋白分泌在黏液层中。肠上皮细胞形成连续的单层并通过连接复合物彼此紧密连接。紧密连接位于细胞的顶侧,并调节小分子和离子的传输。黏附连接和桥粒提供严格的细胞黏附键并有助于维持肠屏障的完整性。固有层包含来自适应性和先天免疫系统的免疫细胞(例如T细胞、B细胞、巨噬细胞和树突细胞),其参肠屏障的免疫防御机制。黏液细胞分泌黏蛋白并与水和其他黏液细胞产物如小肠三叶因子、抵抗素样分子,免疫球蛋白IgG结合蛋白抗体、抗菌肽以及分泌性IgA等混合形成黏液层覆盖在上皮表面呈板层状的分布,小肠只有一层黏液层[69],而胃和结肠黏液层分内外两层,病原菌袭击时,黏液细胞会大量分泌黏蛋白,从而形成更多的黏液,将病原微生物与内层黏液层隔开。黏液分布在鱼体中,能抵御病原微生物的入侵,是鱼体的第一道防线,非特异性的免疫化学反应物质的作用显得尤为重要,这些活性物质发挥作用的机制各自不同:溶菌酶主要是对细菌发挥作用,干扰素则主要是对病毒发挥作用,还有的物质则是对鱼体起调理作用,增加机体抵抗疾病的能力[70]。体表黏液有多种免疫活性物质,在抵抗细菌等寄生物入侵时起重要作用[71]。黏膜分泌物中产生特异性抗体[72]。黏液细胞分泌黏液使其在肠道外形成双层黏液层,很好地将上皮细胞与细菌隔离而起保护作用[73]。有研究发现,调节肠黏蛋白的一些因素能调节鱼的先天和适应性免疫[74]。Videler等[76]在鹦嘴鱼(Sacrusvetula)皮肤黏液中发现了大量的抗菌物质。鱼类黏液中具有与血液的血清学反应相似的血清学反应[77],免疫电泳分析也说明了黏液中存在免疫球蛋白。这种球蛋白的功能与血清免疫球蛋白相似[78]。Rombout等[79]证明,皮肤中的黏液免疫球蛋白与血清免疫球蛋白的结构和功能非不完全相同。Di等[80]利用蛋白组学分析了嗜水气单胞菌(Aeromonashydrophila)感染后对黏膜的影响,更易了解鲤鱼肠黏膜的免疫防御机制及其相关分子机制。迄今还未彻底查明黏液免疫球蛋白和血清免疫球蛋白的具体来源,在鱼类免疫反应中的关联及是否具有拮抗作用或协同作用。另据Playle[81]报道,鱼类鳃上的黏液还能与水体中的金属离子络合,通过这种络合作用改变重金属在鱼鳃微环境中的形态分布,从而极大地影响鱼鳃对重金属的吸收。在生物配位体模型中引入鱼鳃黏液后,能够使有效态的铜降低一个数量级以上,随着黏液的分泌和脱落,重金属的毒性得到有效的降低。因此认为鱼类的黏液还有解毒作用。Playle[81]还研究了覆盖在鱼鳃表面的黏液对铜的亲和性。刘金海等[82]研究发现,适量添加中草药黄芪多糖能使半滑舌鳎(Cynoglossussemilaevis)鳃黏液中相关酶活性呈现不同免疫应答时序,从而提高半滑舌鳎鳃黏液免疫活性。

图1 黏液细胞及黏膜免疫结构模式[68]Fig.1 Schematic representation of the main components and immunity patterns of the intestinal barrier

5.2 黏液细胞的其他生理作用

鱼类黏液细胞分泌的黏液中化学物质成分复杂,黏液的功能也多种多样,除了对鱼体有一定的免疫作用外,还具有其他的生理功能:形成机械屏障,黏液细胞分泌的黏液物质有效阻止了异物和病原体侵入[72],形成化学屏障,保持体内渗透压的恒定[60];皮肤中的毒腺可以有效防止被其他凶猛鱼类所捕食;减少了在水中运动时的摩擦力,起了润滑鱼类皮肤的作用[11];由于体表黏液中含育大量的黏多糖,尤其是透明质酸,可以结合大量的水,这样就有助于鱼类在离开水体时保持身体湿润[83];口咽和食管分泌的黏液细胞可润滑食物,防止食管破损[84]。鱼类消化道中黏液细胞所分泌的黏液除了含有大量的水解酶类以消化食物外,刘怀如等[16]认为,鱼类肠道中的黏液还有润滑食物的作用,防止食物对消化道造成机械损伤。肠后段高密度的杯状细胞分泌的黏液则促使食物残渣团的通过和粪便的排出。

6 小 结

近些年科研人员对鱼类黏液细胞的研究比较广泛,也取得了一些重要的进展。但大多集中于形态学、组织化学、发育学、组织器官的分布及物理化学因子的影响,仍不够深入,不够系统。还有许多问题有待进一步探究,如刺激黏液细胞的分化,提高鱼类的免疫保护力,将是有价值的应用性研究领域。黏液细胞在不同组织器官中发挥功能作用的机制;黏液细胞参与鱼类免疫反应的机制;黏液中抗体的产生、来源及其与血清抗体的关系,以对鱼类养殖和疾病防控提供理论依据,黏液细胞的抗体的分泌过程是怎样的?黏液细胞所分泌的抗体与血清中的抗体的关系是怎样的?在真骨鱼类中是否存在一个黏液性免疫系统?当黏液细胞受到一定的外界刺激时,其发生变化的机理是什么,鱼类体表大量的黏液是依靠什么样的机制黏附在鱼体的表面的?鱼类的皮肤的衰老机制和其他动物的皮肤的衰老机制是否相同?在鱼体的发育过程中,各种类型的黏液细胞的发生和变化是怎样的?尤其是鱼类黏液细胞所分泌的抗体的分析不仅对鱼病的防治有重要作用,而且在动物的进化研究上也有一定的作用。未来对于鱼类的黏液细胞的进一步研究不仅能够阐明鱼类发育和免疫方面的一些基本问题,而且还会对养殖生产有一定的指导作用。