养殖模式和饵料对养殖大黄鱼体色、质构和营养成分评价的影响

李松,郭全友,李保国,姜朝军,杨絮,张秀洁,张永杏

1(上海理工大学 医疗器械与食品学院,上海,200093)2(中国水产科学研究院,东海水产研究所,上海,200090)

大黄鱼(Pseudosciaenacrocea)体色金黄、肉质鲜美,是我国近海主要经济鱼类,为传统“四大海产”之一[1]。近年来,大黄鱼养殖规模和产量得到快速发展,2017年全国养殖大黄鱼产量达177 640 t,增幅为11.35%[2]。养殖模式、饲料和季节等差异使大黄鱼品质特征有所不同,水产品质地是鱼类组织特性的一项重要指标,与其外观、风味、营养构成了四大品质要素[3-4]。有研究表明,不同养殖模式以及饵料来源的大黄鱼,其营养成分差异较大[5]。由于鱼类必须通过外源摄取类胡萝卜素而不能自身合成,饲料添加含天然或人工合成的类胡萝卜素改善鱼类体色成为水产动物营养学研究的热点,如添加适量的虾青素和角黄素可以直接沉积在鲑鳟鱼肌肉中,提高肌肉红色值,获得良好的着色效果[6-7],饲料中添加虾青素、叶黄素饲喂大黄鱼幼鱼9周,能显著提高其皮肤的红蓝值和黄绿值[8]。现阶段大黄鱼仍以筏式小网箱养殖为主,具有投资小,易管理等优势,但存在养殖密度大、水流不畅、残饵易沉积等问题,造成肉质松软、脂肪含量高和口感差等问题,严重制约了大黄鱼集约化养殖的发展。因此,优化养殖模式和研发高效环保型配合饲料来提升大黄鱼品质是产业亟需解决的问题。

为克服传统筏式小网箱养殖存在的问题,多通框网箱养殖模式即采用多个网箱框位挂养一口大的网箱,形成框架式浮动网箱,水深10 m以上,网箱距离岸边视情况应保持在20 m以上,提供较大活动空间及形成较大的群体,以促进鱼的摄食和改善体形、肉质[9],且投资成本较小。目前,针对多通框网箱养殖模式大黄鱼的体色和品质变化规律的研究还较少。

本文以野生大黄鱼为参照对象,比较2种养殖模式下不同饵料养殖大黄鱼体色、质构、营养等差异性,旨在探究养殖模式和饵料对其体色和品质特征的影响,为提升大黄鱼品质和优化养殖模式等提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 材料来源

2018年1月在福建省宁德市霞浦县取得人工养殖大黄鱼,野生大黄鱼于2017年1月在东海附近水域(距离陆地10 km左右)捕捞取得。捕捞方式为利用40 m×30 m的张网深入海底多次捕捞[10]。养殖大黄鱼过程为:鱼苗使用网眼0.8 cm×0.8 cm、2个3.3 m×3.3 m网箱框位、网箱深4.0 m(2通框)养殖1个月,更换网眼1.2 cm×1.2 cm的2通框养殖第2个月,再更换网眼2.0 cm×2.0cm的9通框养殖第3个月,最后更换网眼2.0 cm×2.0 cm的36通框持续养殖至捕捞。根据养殖模式和饵料分为5组,各取24条。野生大黄鱼组体质量(149.18±22.37)g,记为W;筏式小网箱冰鲜鱼饵料组体质量(309.65±9.35)g,记为R1;筏式小网箱饲料组体质量(311.18±22.37)g,记为R2;多通框网箱冰鲜鱼饵料组体质量(354.57±10.78)g,记为S1;多通框网箱饲料组体质量(355.90±10.40)g,记为S2。捕捞后层冰层鱼放置于泡沫箱,8 h内运至试验室。

1.1.2 饵料营养成分

W:捕食各种小型鱼类及甲壳动物等;R1:冰鲜鱼饵料,以乌丁鱼、泥鳅、海蛤、虾等混合鱼糜(A)为主;R2:海水鱼饲料(B);S1:冰鲜鱼饵料;S2:饲料比例为80%B+20%南极磷虾粉。其中B的原料成分为鱼粉、豆粕、面粉、鱼油、Ca(H2PO4)2、维生素A、维生素D3、维生素E、烟酰胺、泛酸钙、ZnSO4等。饲料营养成分测定结果为:A(水分(70.45±0.23)%,湿基(下同)、灰分(6.32±0.37)%、蛋白质(7.78±0.01)%、脂肪(5.84±0.01)%);B+南极磷虾粉(水分(63.36±0.60)%、灰分(7.65±0.50)%、蛋白质(13.36±0.01)%、脂肪(15.46±0.01)%,湿基)。

1.1.3 仪器与试剂

CR-400色彩色差仪,日本Chroma Meter公司;TMS-Pro质构仪,美国Food Technology Corporation公司;LabMaster-aw型水分活度仪,瑞士Navasina公司;PMB水份分析仪,英国Adam Equipment公司;Avanti J-301高性能离心机,美国Beckman Coulter公司; KDN-103F凯氏定氮仪,上海纤检仪器有限公司;SZC-D脂肪测定仪,上海纤检仪器有限公司。

HCl(0.01 mol/L)、HClO4(AR)、浓H2SO4(质量浓度1.84 g/L)、CuSO4、K2SO4、H3BO3(AR)、石油醚(AR)等,国药集团化学试剂有限公司。

1.2 试验方法

1.2.1 体表色差

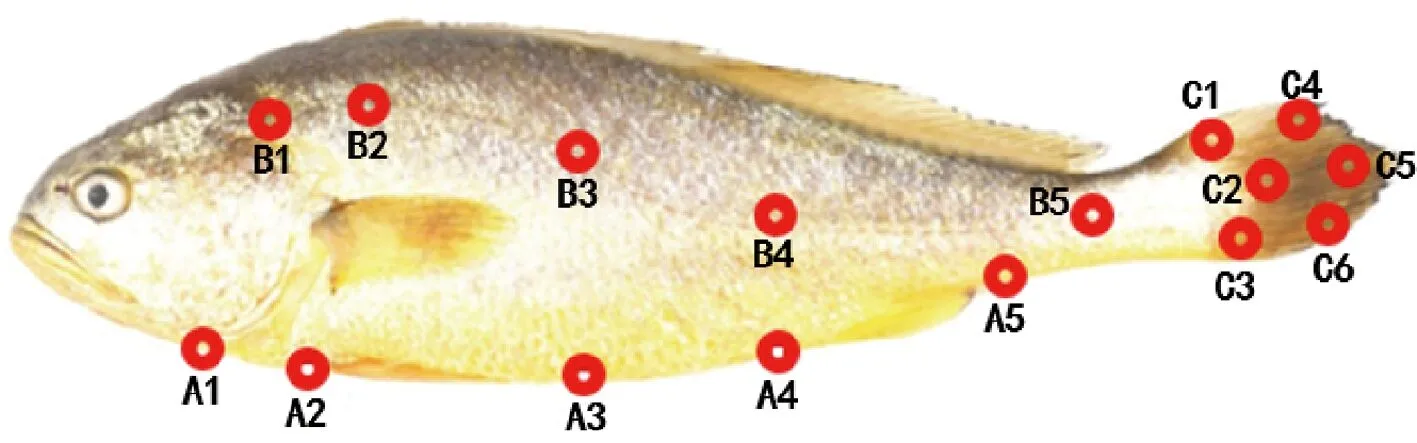

用色差计对5组大黄鱼(n=3)腹部(A1-A5)、背部(B1-B5)和尾部(C1-C6)色差值进行测定(图1)。采用国际发光照明委员会CIE标准规定的亮度值L*、红绿值a*、黄蓝值b*表示色泽。

图1 大黄鱼鱼体色泽测量点示意图Fig.1 Skin color measurement point diagram ofPseudosciaena crocea

1.2.2 鱼肉质构

将5组大黄鱼(n=3)去鳃去内脏,取去皮背肌鱼块(2 cm×2 cm×1 cm),拭干后采用全质构面剖析法(TPA模式)进行测试[11],采用P/5探头,测试速度50 mm/min,形变量50%,回程距离30 mm;使用剪切探头进行剪切试验,测试速度50 mm/min,回程距离30 mm,每组样品平行测定10次。

1.2.3 理化指标

5组大黄鱼(n=3)取样同1.2.2方法的鱼块,搅拌充分制成糜状,测定pH值、水分活度和持水力。参照GB/T 5009.228—2016标准测定 挥发性盐基总氮 (total volatile basic nitrogen ,TVB-N)。

1.2.4 营养指标

5组大黄鱼(n=3)水分含量、灰分、粗脂肪和粗蛋白含量分别参照GB 5009.3—2016、GB 5009.4—2016、GB/T 14772—2016和GB 5009.5—2016进行测定。

1.2.5 氨基酸和脂肪酸

5组大黄鱼(n=3)脂肪酸和氨基酸含量分别参照GB 5009.168—2016和GB/T 5009.124—2016进行测定,氨基酸含量表示为g/100 g干重。

1.2.6 氨基酸和脂肪酸评价

依据FAO/WHO规定的氨基酸评价方法[12]测定5组大黄鱼(n=3),计算氨基酸评分(amino acid score,AAS)、化学评分(chemistry score,CS)和F值,脂肪酸评价采用多烯指数(polyene index,PI)、动脉粥样硬化指数(index of atherogenicity,IA)和血栓形成指数(index of thrombogenicity,IT),见公式1~6。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

IT=

(6)

1.2.7 数据分析

采用SPSS和Excel等软件进行统计学分析,结果以“均值±标准偏差”表示,进行单因素方差分析,若数据有显著性差异,再进行Duncan氏法多重比较,P<0.05表示差异性显著。

2 结果与分析

2.1 体色

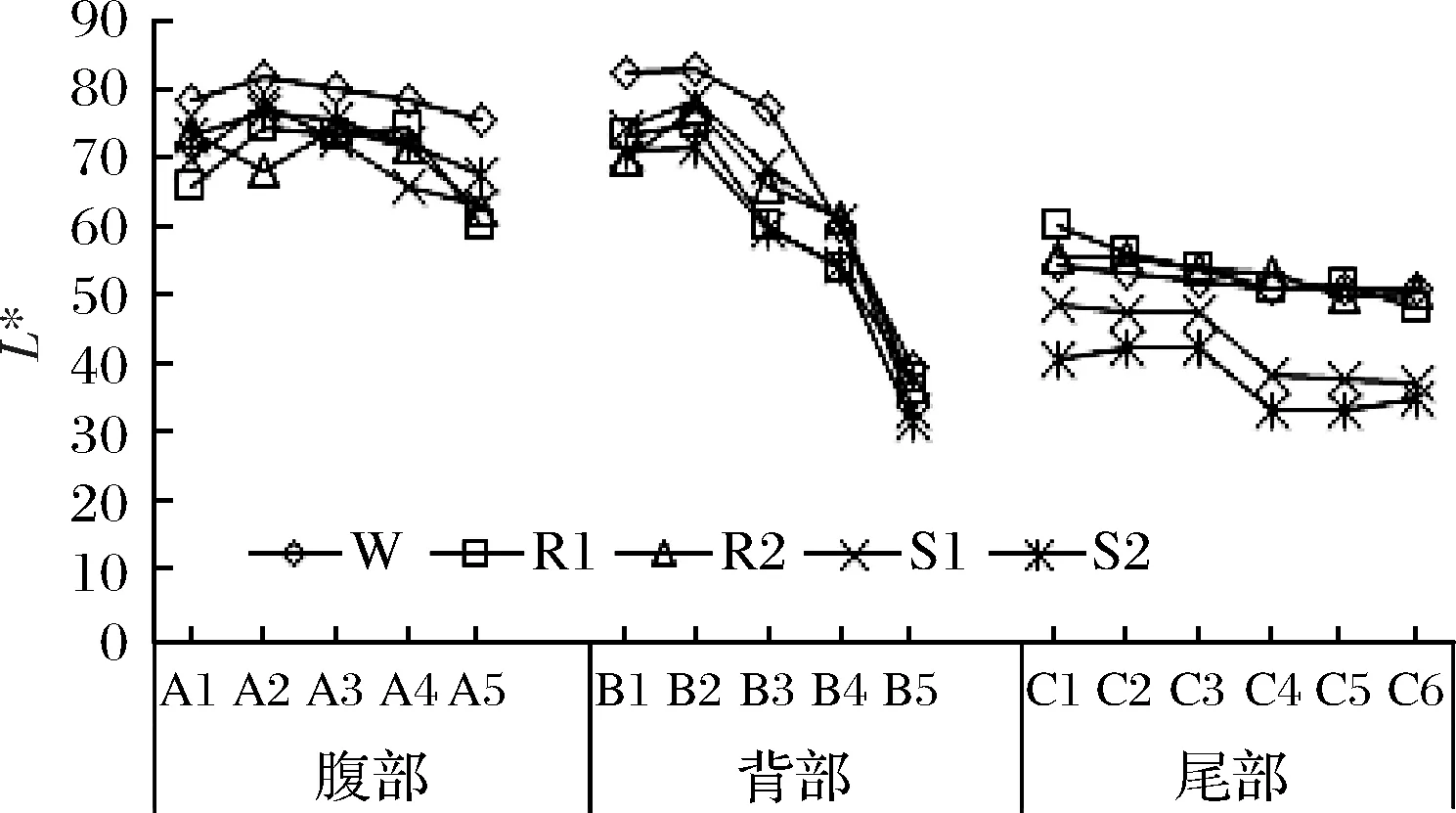

鱼体色差值和分布规律见图2~图4,由图2可知,野生鱼腹部L*(76.22~82.49)>养殖鱼(60.88~75.95),差异性显著(P<0.05),背部和尾部L*与养殖鱼无显著性差异;养殖鱼间S组(S1、S2)尾部L*

图2 野生和养殖大黄鱼各部位L*值Fig.2 L* value of various parts of wild and culturedPseudosciaena crocea

图3 野生和养殖大黄鱼各部位a*值Fig.3 a* value of various parts of wild and culturedPseudosciaena crocea

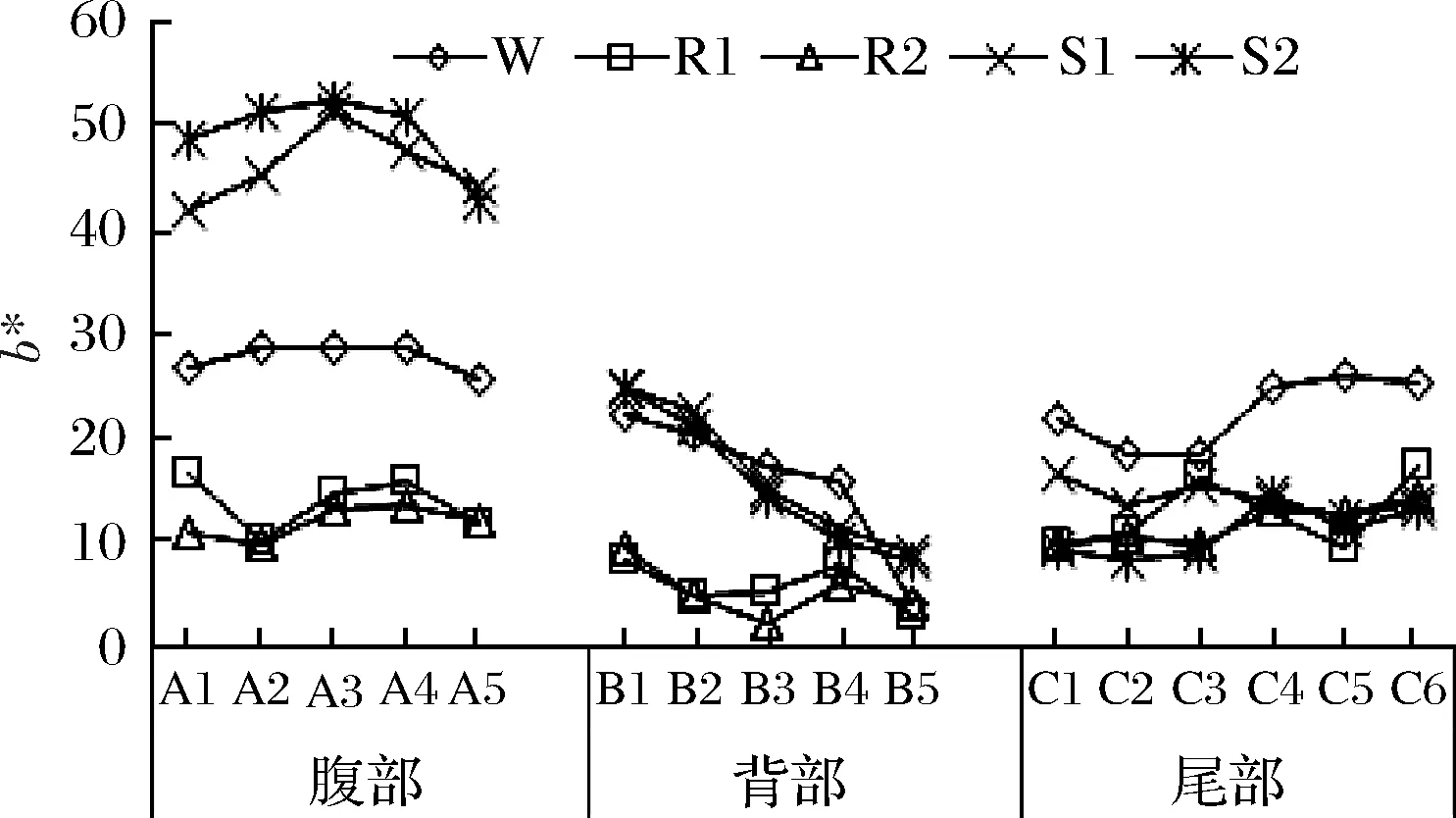

该研究显示大黄鱼体表色泽分布具有一定的规律性,尾部L*、a*和b*中内尾部和外尾部分别相近,但整体之间有明显差异;腹部a*和b*、背部L*和b*大小从头至尾方向均有先上升后下降或先下降后上升的变化规律,反映鱼体体表色泽中间深两边浅的分布规律,可为深入研究大黄鱼各部位色泽形成机制和分布规律等提供依据。

图4 野生和养殖大黄鱼各部位b*值Fig.4 b* value of different parts of wild andcultured Pseudosciaena crocea

2.2 质构

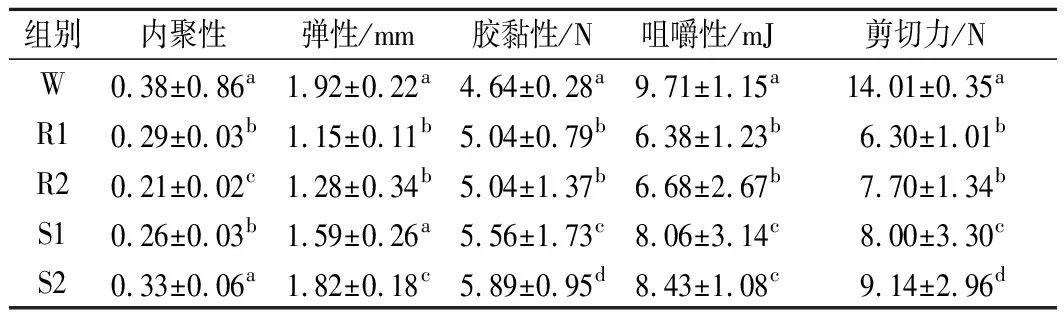

由表1可知,野生大黄鱼内聚性、弹性、咀嚼性和剪切力>养殖鱼(P<0.05),胶黏性(4.64)<养殖鱼(5.04~5.89),且差异性显著(P<0.05),与廖媛媛等[13]测量冻结前鲜鱼质构的对照组结果相似。内聚性S2>S1>R1>R2(P<0.05),最接近野生鱼。弹性、胶黏性、咀嚼性和剪切力S1>S2>R1>R2(P<0.05),孟玉琼等[14]研究的筏式小网箱养殖大黄鱼内聚性和咀嚼性均小于本试验结果,表明多通框网箱养殖模式鱼体运动量增加,鱼肉具有较优的质构,改善了鱼的肉质,更接近野生鱼;饵料组比较中,除了内聚性,弹性、胶黏性、咀嚼性和剪切力饲料组(S2、R2)>冰鲜饵料组(S1、R1),配合饲料还可一定程度改善鱼的肉质,与消费者偏爱坚实质地的市场需求相符合[15]。

表1 野生和养殖大黄鱼鱼肉质构指标Table 1 Muscle texture index of wild and culturedPseudosciaena crocea

注:同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

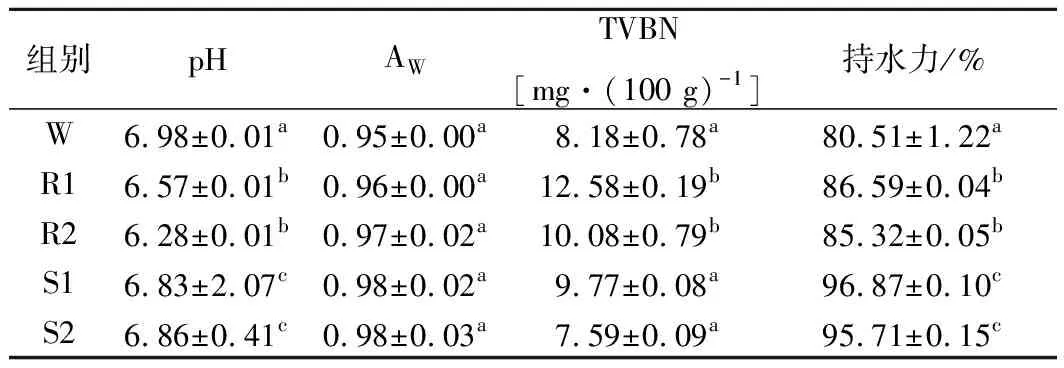

2.3 理化指标

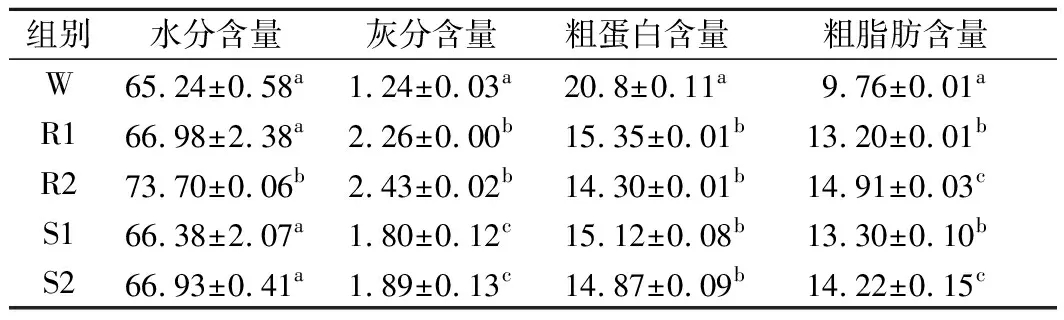

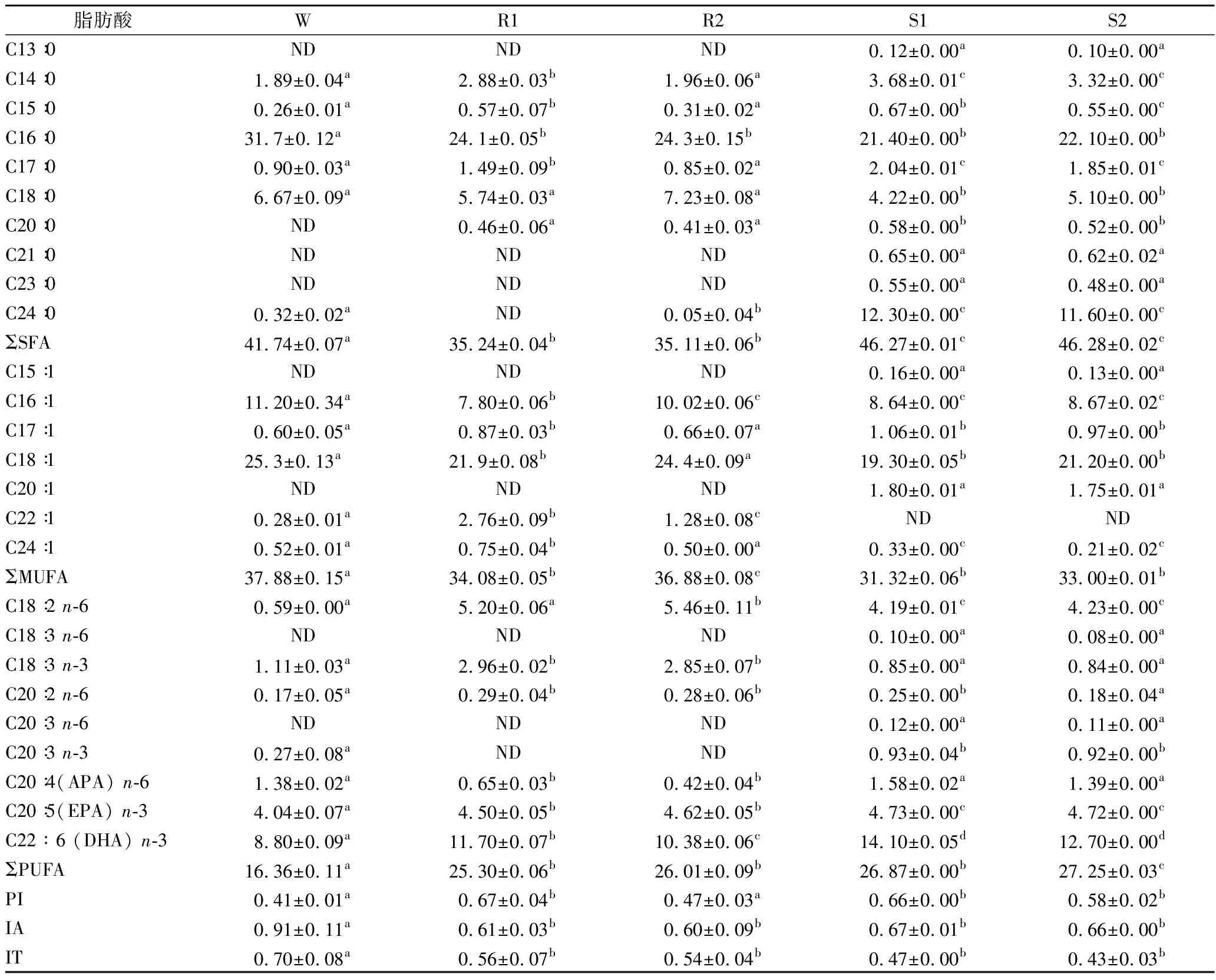

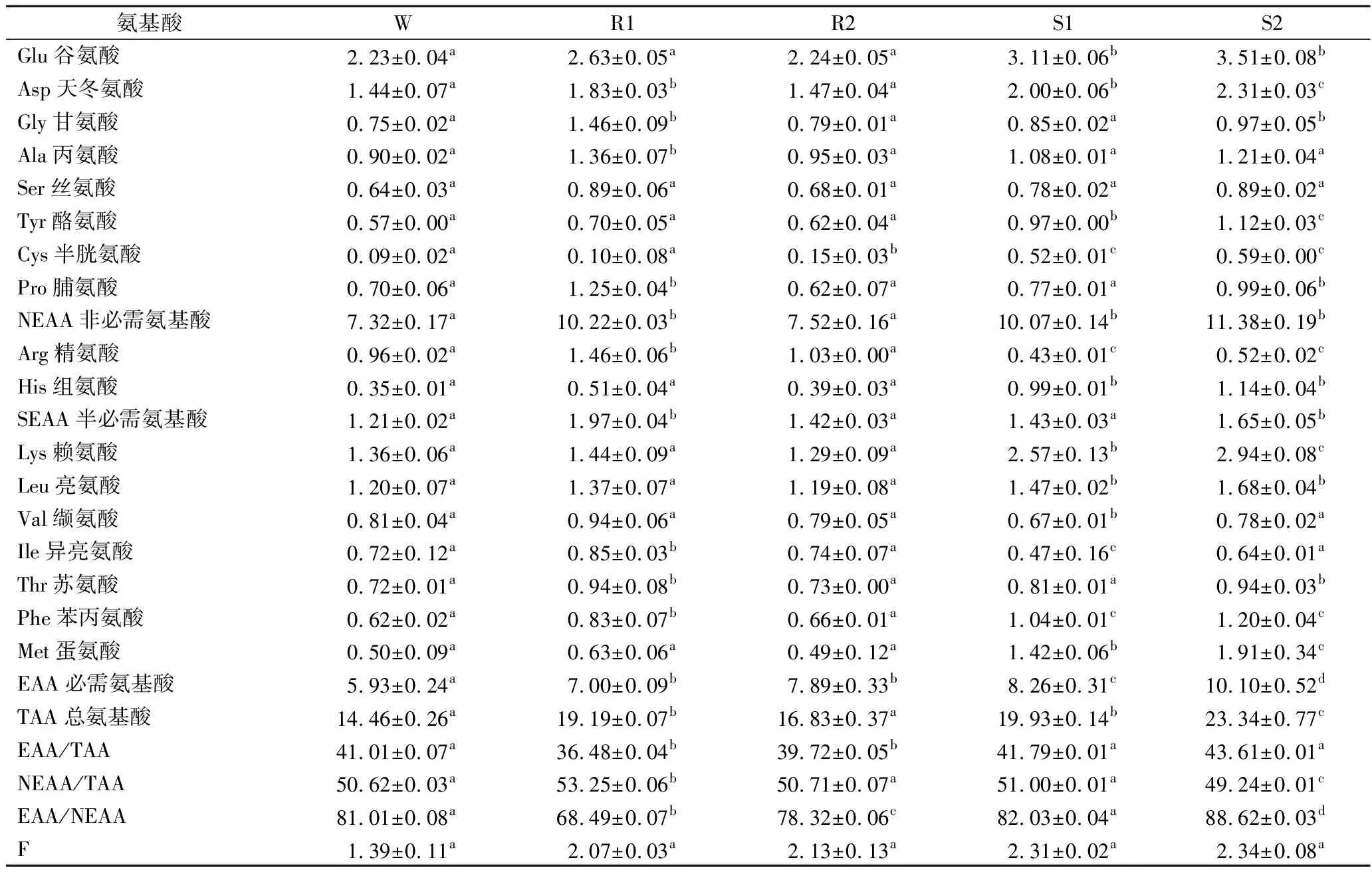

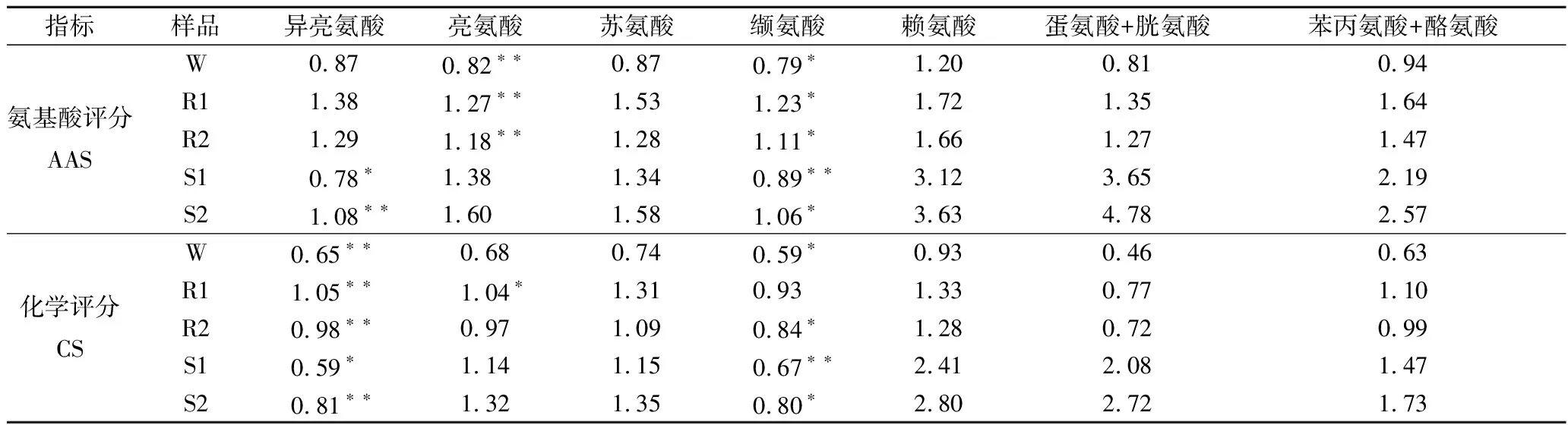

由表2可知,野生鱼pH(6.98)>养殖鱼(6.28~6.86),差异性显著(P<0.05);养殖鱼间R组 表2 野生和养殖大黄鱼理化指标Table 2 Physical and chemical indicators of wild andcultured Pseudosciaena crocea 由表3可知,野生鱼水分、灰分、粗脂肪含量均<养殖大黄鱼(P<0.05),蛋白含量野生鱼>养殖鱼(P<0.05)。养殖鱼间水分和灰分含量R组>S组(P<0.05),表明多通框网箱模式养殖大黄鱼的鱼肉水分更高,与持水力结果相符合;且R1 表3 野生和养殖大黄鱼鱼肉营养成分(%,湿基) 粗脂肪含量R1 由表4可知,野生(W)和养殖鱼(R1、R2、S1、S2)分别检测出18、17、18、25、25种脂肪酸,包括单饱和脂肪酸(saturated fatty acids, SFA)(6、6、7、10、10种)、单不饱和脂肪酸(monounsaturated fatty acids, MUFA)(5、5、5、6、6种)和多不饱和脂肪酸(polyunsaturated fatty acids, PUFA)(7、6、6、9、9种)。ΣSFA>ΣMUFA>ΣPUFA,且ΣSFA∶ΣMUFA∶ΣPUFA的比例与国际组织推荐的人类膳食比值(1∶1∶1)接近[17]。S组>W>R组(P<0.05),野生鱼ΣMUFA含量>养殖鱼(P<0.05),野生鱼ΣPUFA含量<养殖鱼(P<0.05)。养殖鱼间ΣMUFA含量差异性显著(P<0.05),推测与养殖模式不同有关,C18∶2含量R组>S组>W(P<0.05)。ΣPUFA含量S组>R组(P<0.05),R2>R1、S2>S1。APA(C20∶4)含量W>R组(P<0.05),W 野生鱼PI 由表5可知,野生和养殖大黄鱼均检出17种氨基酸,NEAA>EAA>SEAA,其中谷氨酸含量最高,其次是天冬氨酸,与草鱼和大菱鲆等组成相近[23-24],均呈现较强鲜味;养殖大黄鱼含人体所需的7种必需氨基酸和2种半必需氨基酸,必需氨基酸含量高于草鱼和青鱼[23,25];野生鱼NEAA、SEAA和TAA含量均有W 表4 野生和养殖大黄鱼脂肪酸组成 单位:% 注:ND表示未检出。 野生鱼F值<养殖鱼,养殖鱼间S2、S1>R2、R1(P>0.05),饲料鱼>冰鲜鱼,支链氨基酸具有降低胆固醇和保肝控癌等功能,人类正常F值范围为3.0~3.5,肝脏受损时,F值范围为1.0~1.5[26],养殖大黄鱼F值与人类接近,说明降低胆固醇和保肝抗癌作用较好。 AAS和CS从2个角度反映了蛋白质构成和利用率的关系。由表6可知,养殖鱼ASS除了S1中异亮氨酸和缬氨酸外,均接近或高于1,说明养殖大黄鱼肌肉中大部分必需氨基酸含量符合FAO/WHO模式;从化学评分角度来看,养殖鱼均接近1,说明养殖大黄鱼肌肉中大部分必需氨基酸组成相对平衡,且含量较丰富。由ASS评分看,除S1外,野生和养殖大黄鱼第1限制性氨基酸均为缬氨酸。由CS评分看,除S1外,野生和养殖大黄鱼第1限制性氨基酸均为缬氨酸,第2限制性氨基酸均为异亮氨酸。第1和第2限制性氨基酸种类存在差异,推测可能与季节等因素有关。 表5 野生和养殖大黄鱼氨基酸组成 单位:g/100 g 表6 野生和养殖大黄鱼必需氨基酸评价 单位:mg/g 注:*表示第1限制性氨基酸;**表示第2限制性氨基酸。 大黄鱼体表色泽分布具有一定的规律性,鱼体尾部的内尾部、外尾部体色3处分别相近,但内、外尾整体之间有明显差异性,腹部和背部体色均有中间深头尾两端浅的分布规律;多通框网箱养殖鱼的腹部及背部黄度值和红度值均较高,具有较好着色;配合饵料中南极磷虾的加入,显著提升了腹部黄蓝值。两种养殖模式中,多通框网箱养殖鱼鱼肉具有较优的质构和持水力,pH值和水分活度无显著性差异,蛋白含量较高且脂肪含量更低,ΣSFA、ΣMUFA、ΣPUFA、TAA和EAA含量较高,均优于筏式小网箱养殖鱼指标,更接近野生鱼;不同饵料喂养的大黄鱼中,配合饵料组鱼肉质构较优,pH、水分活度和持水力均无显著性差异,蛋白含量较低且脂肪含量较高,ΣMUFA和EAA含量较高,ΣSFA、ΣPUFA和TAA无显著差异。 综合表明,多通框网箱养殖大黄鱼的着色、质构和营养品质显著优于筏式小网箱养殖鱼,人工饲料中营养成分和色素成分的加入有助于提升营养品质和鱼体着色,多通框网箱模式下配合饵料喂养的大黄鱼品质特征和着色较优,更接近野生鱼。本研究结果可为深入探究大黄鱼体色分布和变化规律,优化养殖模式和饵料,提升养殖大黄鱼品质提供理论支撑。

2.4 营养成分

2.5 脂肪酸评价

2.6 氨基酸评价

3 结论