青花郎,不仅是诗

李淳风

在文人的眼里,处处都是诗,酒更是诗。

刘醒龙去了一趟二郎镇,就看到,“树已微醺,石也微醺。微醺的还有那泉,那水,那云,那雾”。

当然,这些意象都很清醒,微醺的是作家的心灵。

没错,酒,就是诗。中国的情形不必赘言,在古代,几乎每一句诗都是从酒坛子里捞出来的。在西方,古典希腊,诗人与酒神狄俄尼索斯关系密切,诗的迷狂性,正是酒的性格。

北欧在文明上比较落后,从原始社会直接迈入资本主义社会,但关于酒与诗的关系,他们的神话最具代表性。

在北欧神话里,奥丁(漫威电影里雷神的父亲)是无上之神,地位相当于古希腊神话中的宙斯,而他同时也是北欧神话里的酒神。他从巨人的女儿手上骗来了一坛仙酒,一口气喝光,变成一只鹰飞回诸神的居所阿斯加德,巨人也变成一只鹰穷追不舍。诸神见奥丁飞回来,拿了一只桶,让他把仙酒吐出来。他吐出来的仙酒,催生了人类文学史上所有伟大的诗人。

因此,酒的重要作用,就是产生诗。

然而,酒,又不仅仅是诗。它更是人对庸常生活的反对,诗只是其中一种反对方式。

试以青花郎为例,解此谜团。

宇宙中心

作家朱文颖到了二郎镇,听到郎酒人说:“中国人总是要喝酒的。”

这是一句真理,但还不够普遍。

更普遍的说法来自美国国父富兰克林,他说“人天生就是要喝酒的”。他认为,除了人类,没有任何动物可以如此优雅地喝酒。而人类能优雅地喝酒,得益于生物结构,我们是直立着的,并且肘关节的位置恰到好处,让手能够拿起酒杯,刚好送到嘴边。如果不能直立,显然谈不上优雅;如果肘关节位置太靠前,则酒杯够不到嘴唇;反之,位置太靠后,则会把酒杯伸到脖子后面去。

富兰克林是个新教徒,他相信生物结构是上帝的设计,因此,人能优雅地饮酒,“证明上帝爱人,并且愿意看到人类幸福”。饮酒,就是顺从上帝,圣子告诉后人,圣餐上必须有葡萄酒。而对中国人来说,饮酒,就是“道”的要求。

人文社会科学的相对真理,重点在于自圆其说。现在富兰克林已经解决了人们饮酒的合法性,并且赋予了它神圣性。接下来的问题就是:怎么获得酒?

酒不仅仅是诗,逻辑由此展开。

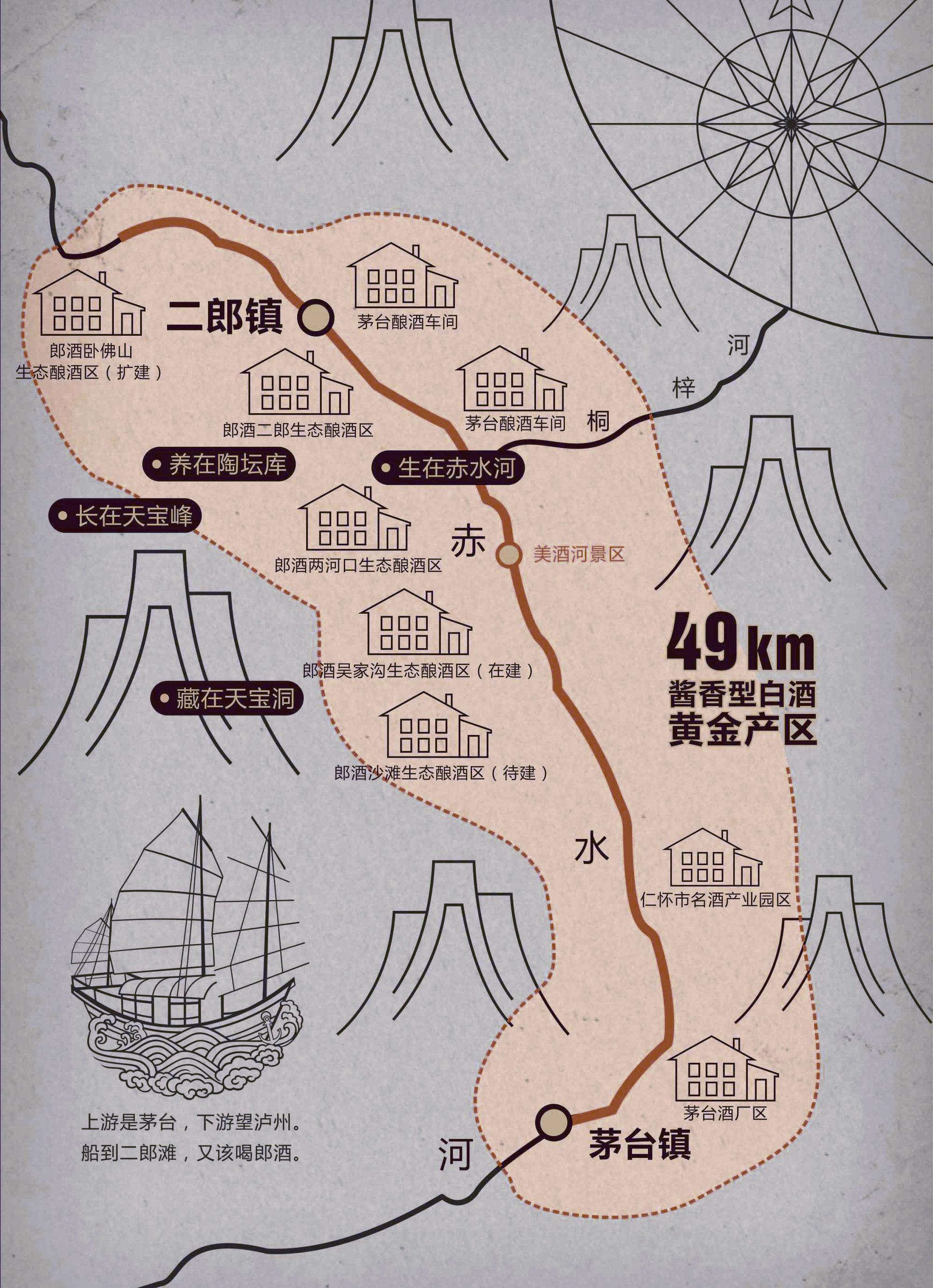

贾平凹来了,从成都到二郎镇,花了足足8个小时。他这才知道,“二郎镇就在大山深处”。在那个建筑在赤水河畔陡峭的山坡之上的小镇里,一个老头问他是否来自北京,并且说北京虽好,“就是太偏远”。

“老头的话说得好啊,站在这里,北京是偏远的,上海是偏远的,所有地方都是偏远的。”

在这个二郎镇老头的心里,二郎镇就是宇宙的中心,就是“阿斯加德”。然而老头显然知道北京、上海,并非“不知有汉,无论魏晋”,他把二郎镇认作宇宙中心不是出自无知。

老头不是个人中心主义者,这个中心不是他,而是青花郎。青花郎就在二郎镇,离它的故乡越远,自然就越偏远。

反过来看,其实是二郎镇实在太偏远。高山深壑,地无三尺平,自来人烟稀少,生活维艰。

但,它却出产中国最好的酒。

天 赋

有两个常识是既定的,一是酒来自粮食,二是有人才有酒。

“老头的话说得好啊,站在这里,北京是偏远的,上海是偏远的,所有地方都是偏远的。”

前者是农业问题,我们不可能饿着肚子酿酒;后者是商业问题,美酒来自市场激励。要解释清楚青花郎的来时路,就要真诚地面对这两个常识。

先来面对第一个。

前现代的中国历史,是饥饿的历史。中原千里沃野,江南鱼米之乡,匮乏尚且是常态,何况赤水河畔这连粮食都很难长出来的穷山僻壤?

因而我们看到,郎酒的前身,是西汉的枸酱—一种用苦涩的野果拐枣酿成的酒。它与粮食无关,所以合情合理。当地人天生酿酒的禀赋,硬是把无用之物转化为连汉武帝都“甘美之”的好酒。

无法不把它归结于天赋,因为人类学证据还不能提供其他更有说服力的解释。女诗人葛水平说,二郎镇上“那终年萦绕不散的老糟味道……便是郎酒散发出来的香奈儿五号”,这里所指向的其实就是天赋。如果你看过电影《香水》,也会相信香水的萃制来自天赋。

天赋酿造枸酱,但枸酱不足以令人止步。

一种东西越是匮乏,人们就会越是想望。匮乏与想望的时间足够长,想望甚至会变成一种来自遗传系统的饥渴。《人类简史》的作者赫尔利就说,人类有“贪吃基因”,喜欢最甜、最油的食物;美国经济学家凡勃仑说,长颅金发的白人喜欢草地,因为他们的先祖是游牧民族。经验也告诉我们,经济承受能力越弱的人,买肉的时候越偏向肥肉;过去数十年里,浓香型白酒一枝獨秀,也是因为酒对中国人而言太稀缺了,而浓香型“酒味”最浓。