民族地区居民感知旅游扶贫价值概念模型与实证研究

李 莉,陈雪钧

(1.重庆第二师范学院 旅游与服务管理学院,重庆 400067;2.重庆交通大学 人文学院,重庆 400074)

一、引言

十三五时期,党中央和国务院将扶贫攻坚纳入国家战略;民族地区扶贫是我国扶贫攻坚的难点和主战场,是全面建成小康社会必须解决的难题。《中国农村扶贫开发纲要》(2011-2020)确定了592 个扶贫开发工作重点县,其中民族地区有232 个,占比达到39.19%,主要集中在云南、贵州、广西、湖北、甘肃、四川、青海等省份。这些民族贫困地区同时又是旅游资源高度富集区,旅游扶贫成为民族地区脱贫致富的重要途径。多年来,民族地区旅游扶贫开发结合当地的实际情况,形成了政府主导型旅游扶贫、政府+企业+移民旅游扶贫、景区旅游扶贫、包容性旅游发展(ITD)、旅游扶贫共同参与等多种模式,加快了当地脱贫致富的步伐,也极大地促进了民族团结、社会稳定。重庆渝东南的贫困问题与民族问题相互叠加,使得重庆民族地区扶贫的复杂性和难度更大,旅游扶贫是民族地区扶贫成效最显著的方式之一。当前,重庆民族地区大多也已开展旅游扶贫,取得了良好的经济效益和社会效益;但是,大多数研究从宏观角度研究旅游扶贫对地方经济的影响,而缺乏从微观视角研究当地居民对旅游扶贫所带来影响的评价,从而无法精准评价民族地区居民在旅游扶贫中的实际受益效果。居民对旅游影响的感知和态度是影响民族地区旅游可持续发展的重要因素。民族地区旅游扶贫应以旅游开发惠及当地民生为重点,需要重视当地居民的主观感知。因此,本研究从感知价值理论视角研究民族地区居民感知旅游扶贫价值,探索民族地区居民感知旅游扶贫价值的概念模型并进行实证研究,提出提升民族地区居民感知旅游扶贫价值的对策建议,对于指导民族地区打赢扶贫攻坚战以及完成全面建成小康社会目标具有重要的现实意义。

二、文献回顾

随着社区增权理论的兴起,旅游地(社区)居民的扶贫影响感知研究成为国内外学术研究的热点之一。早期学术界主要关注旅游地居民对旅游的经济影响的感知(Getz,1986[1])。随着研究的深入,学术界逐渐关注旅游地居民对旅游的文化影响、社会影响和环境影响感知。目前,有关旅游地居民对旅游的综合影响的研究成果较丰富,如社会和环境影响(Courtney,1999[2])、文化影响(Besculides et al,2002[3])。Spenceley(2010)提出贫困人口的受益包括经济利益和非经济利益,而非经济利益比经济利益更加重要[4]。Scheyvens(2012)提出居民感知的旅游影响包括经济效益、生态环境效益、社会文化效益。国内学者唐建兵(2007)系统研究了旅游扶贫的正效应和负效应[5]。一些学者总结居民对旅游扶贫感知价值体现在经济效益、社会效益、生态效益(陈袁丁,2014[6];李伯华,2017[7])。一些学者从不同的理论视角总结了旅游地居民感知的多种旅游扶贫效应,包括:实际效应、感知效应和效应的可持续性(张伟等,2005[8]);社会文化影响、经济影响(李志飞,2006[9];经济影响、环境影响、社会影响、传统文化影响(陈燕,2012[10]);经济获益、环境效应、形象提升、社会文化效应(张俊英、马耀峰,2012[11]);经济影响、社会影响、文化影响、环境影响(吴丽敏,2015[12]);经济、生态、社会绩效(吴国琴,2017[13])。

综上,国内外旅游影响感知研究虽然取得了较大进展,但仍存在着诸多不足:一是已有研究关于居民感知旅游扶贫价值的结构维度划分尚不全面、系统,尚未形成得到普遍共识的规范评论体系和模型,特别是缺乏针对民族地区居民感知旅游扶贫价值的构成维度和实证研究。

三、民族地区居民感知旅游扶贫价值的概念模型构建

Zeithaml(1988)是最早提出顾客感知价值(Customer Perceived Value,CPV)概念的学者,她从顾客心理的角度定义顾客感知价值,即顾客对获取的产品或服务所能感知到的利益和付出的成本进行权衡后对产品或服务效用的总体评价[14]。借鉴以上概念,对民族地区居民感知旅游扶贫价值界定为:民族地区居民在地区旅游业发展中所感知的旅游业影响扶贫工作效用的总体评价。民族地区居民感知旅游扶贫价值是一个复杂的多维度变量。合理划分民族地区居民感知旅游扶贫价值的构成维度是研究民族地区居民感知旅游扶贫价值的首要问题。

(一)民族地区居民感知旅游扶贫价值的量表题项

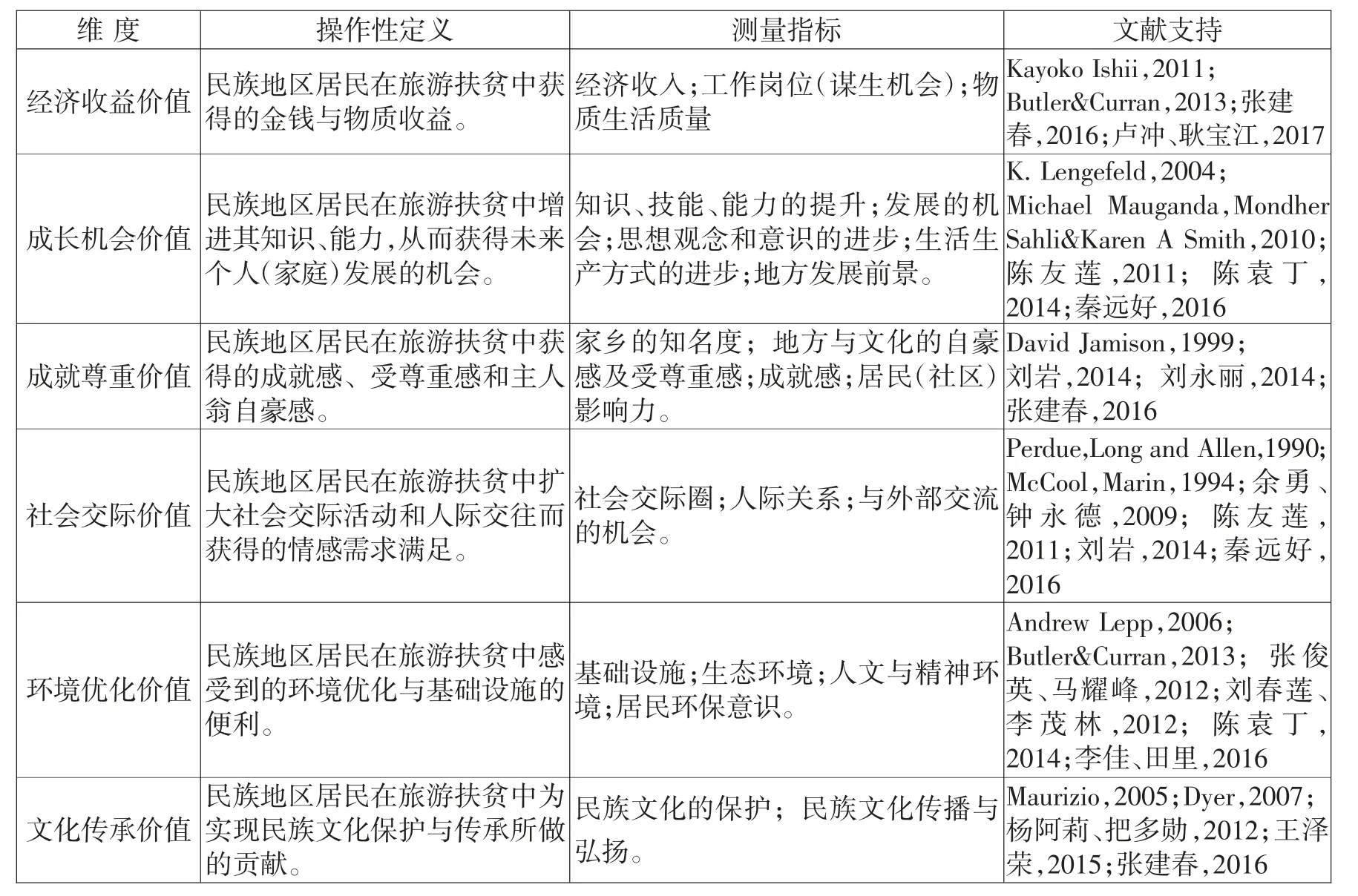

民族地区居民感知旅游扶贫价值是一个复杂的多维度抽象变量。学术界关于居民感知旅游价值的构成维度研究成果丰富,由于学者们从不同的理论视角和划分标准对旅游价值的构成维度进行划分,关于居民感知旅游价值的构成维度尚未达成统一的认识。综合国内外学者的研究成果,结合对民族地区居民的访谈调研,本文提出民族地区居民感知旅游扶贫价值包含6 个构成维度,即经济收益价值、成长机会价值、成就尊重价值、社会交际价值、环境优化价值和文化传承价值(见表1)。

表1 民族地区居民感知旅游扶贫价值的构成维度

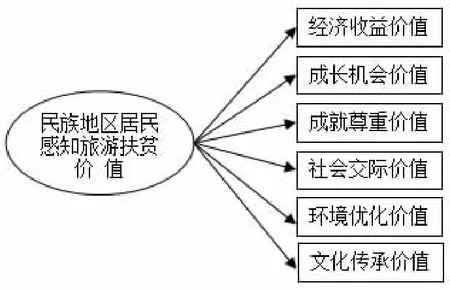

(二)民族地区居民感知旅游扶贫价值的概念模型构建

综合以上文献研究,系统构建民族地区居民感知旅游扶贫价值的概念模型(见图1)。民族地区居民感知旅游扶贫价值是一个多维变量,包含经济收益价值、成长机会价值、成就尊重价值、社会交际价值、环境优化价值和文化传承价值6 个维度。

图1 民族地区居民感知旅游扶贫价值的概念模型

四、实证分析

(一)数据收集

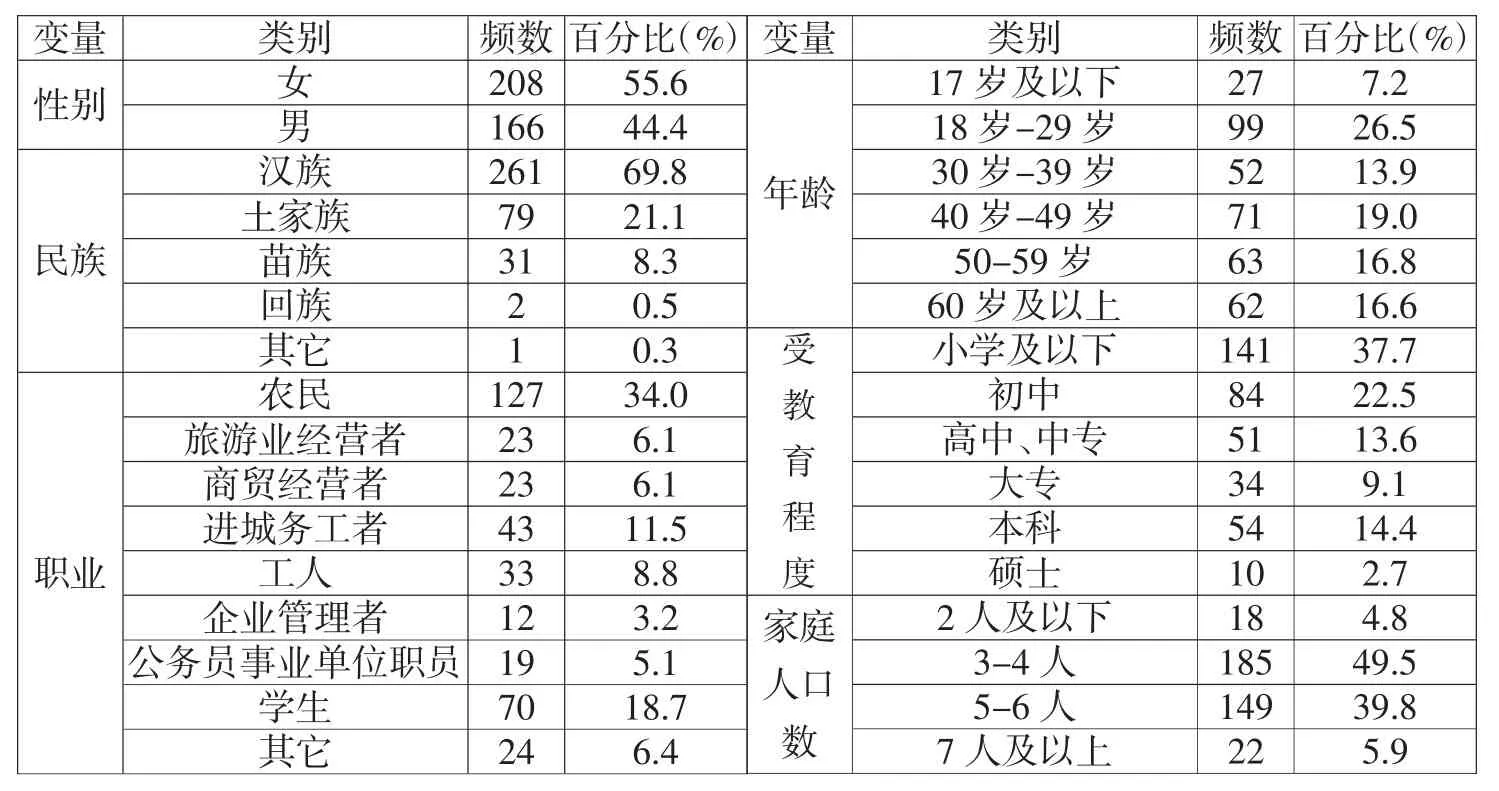

本研究的调查对象为重庆市的石柱、彭水、酉阳、秀山、黔江等渝东南民族地区的当地居民。正式调查的时间从2018年1月至3月,研究者通过现场调查和委托旅游局人员调查两种方式进行;调研之前对调研人员进行调研程序、调研方法等介绍说明。本次调研共发放问卷495 份,回收问卷420 份,问卷回收率为84.8%。经过对问卷的筛选,回收的问卷中有46 份存在题项填写不完整、真实性较低等问题而被剔除,最终得到有效问卷共374 份,有效问卷率为89%。不同研究方法对问卷样本的数量要求有所不同。本研究对问卷数据的处理方法主要使用因子分析法。对于因子分析法,样本数要求为量表题项的5 倍以上(Stevens,2002[15]);本研究的调查问卷有22 个量表题项,样本数的最低标准为110 个。本研究的有效问卷数量为374 份,有效问卷数量符合相关研究方法的样本数要求。调查样本的基本情况如表2所示。

表2 调查样本的基本情况(N=374)

(二)数据分析结果

1.信效度检验

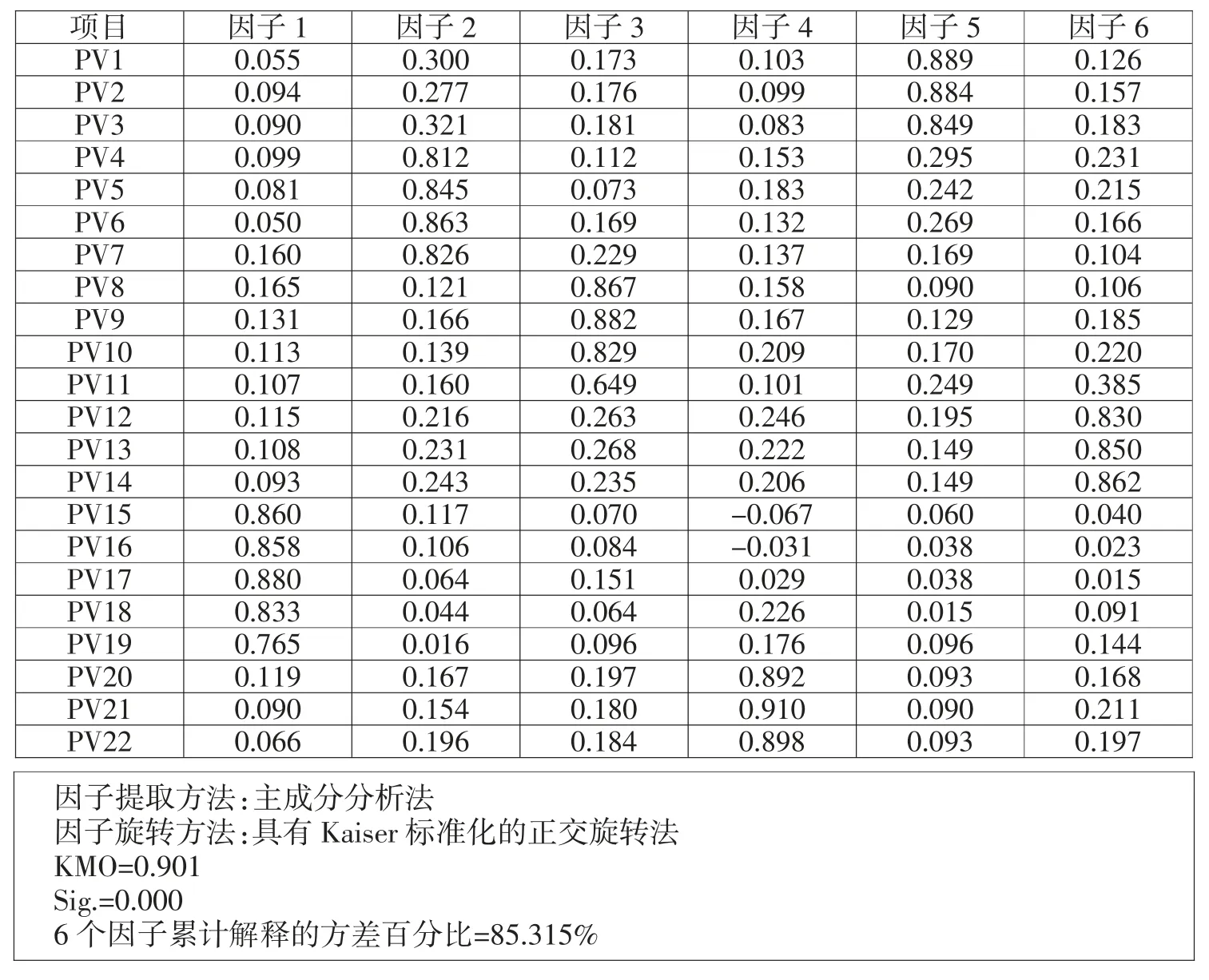

运用SPSS19.0 统计软件对民族地区居民感知旅游扶贫价值量表进行因子分析。结果显示:民族地区居民感知旅游扶贫价值量表的KMO 检验值为0.901>0.8,表示因子分析适合性是好的;Bartlett 球体检验p 值为0.000,表示民族地区居民感知旅游扶贫价值量表适合做因子分析。因子分析结果显示,民族地区居民感知旅游扶贫价值量表可以提取6 个因子,每一个项目的因子负荷均在0.60 以上,总体方差的解释率达到85.315%。以上结果说明民族地区居民感知旅游扶贫价值量表的建构效度良好。运用SPSS19.0 软件对民族地区居民感知旅游扶贫价值量表的题项进行信度分析,结果显示Cronbach’a 为0.933>0.80,说明民族地区居民感知旅游扶贫价值量表的信度高,该测量工具的内部一致性信度符合要求。

2.因子分析

对民族地区居民感知旅游扶贫价值量表进行因子分析;采用主成分分析方法抽取因素,用正交方差极大法进行因素旋转,并输出旋转后的因子负荷矩阵;因子萃取标准遵循Kaiser 准则,即选取特征值大于1 的因素。

表3 民族地区居民感知旅游扶贫价值量表因子分析结果(N=374)

对于萃取因子载荷的标准,学者们有不同观点;Kaiser(1974)、吴明隆(2010)、邱皓政(2013)等认为因子载荷在0.45 以上较佳,因子载荷在0.32 及以下则不理想。本研究采用因子载荷在0.45 以上标准。民族地区居民感知旅游扶贫价值量表的正式调研数据经因子分析,结果见表3所示;民族地区居民感知旅游扶贫价值量表的22 个项目可以提取6 个因子,分别为经济收益价值(PV1-PV3)、成长机会价值(PV4-PV7)、成就尊重价值(PV8-PV11)、社会交际价值(PV12-PV14)、环境优化价值(PV15-PV19)、文化传承价值(PV20-PV22)。

3.因子得分评价

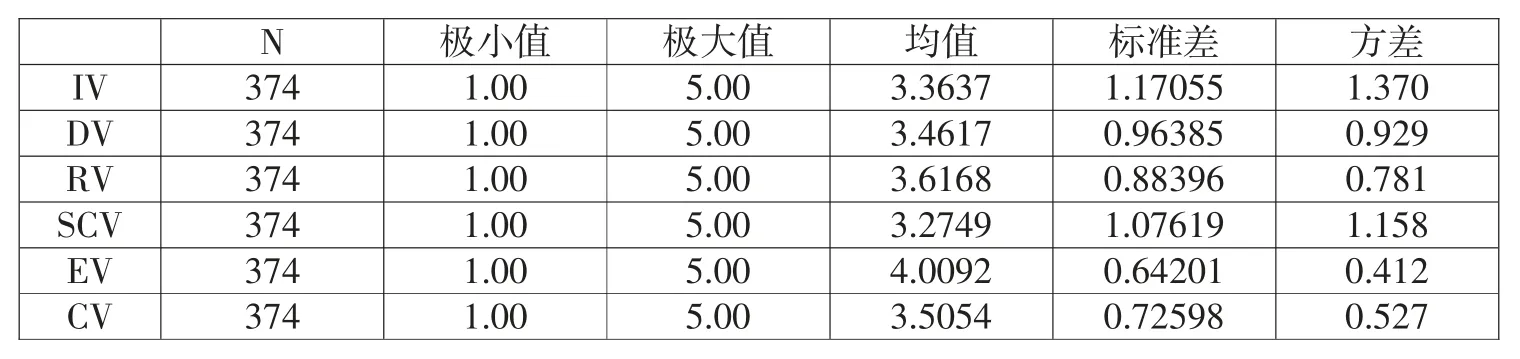

根据因子分析结果分别测算调研样本的经济收益价值(IV)、成长机会价值(DV)、成就尊重价值(RV)、社会交际价值(SCV)、环境优化价值(EV)、 文化传承价值(CV),并对数据进行统计分析(见表4)。

表4 民族地区居民感知旅游扶贫价值因子描述性统计分析表

数据分析结果显示:整体来看,重庆民族地区居民感知旅游扶贫价值处于中等水平,各因子排序依次为环境优化价值(4.0092)、成就尊重价值(3.6168)、文化传承价值(3.5054)、成长机会价值(3.4617)、经济收益价值(3.3637)、社会交际价值(3.2749)。从6 个因子得分比较来看,环境优化价值处于良好水平,反映出重庆民族地区居民对旅游扶贫的环境优化价值获得感高;而经济收益价值和社会交际价值排序靠后且与其他四个指标存在较大差距,反映出重庆民族地区居民对旅游扶贫的经济收益价值和社会交际价值获得感较低。

五、结果与讨论

(一)结果

1.民族地区居民感知旅游扶贫价值是一个复杂的多维度抽象变量。理论研究与实证研究结果显示,民族地区居民感知旅游扶贫价值包含6 个构成维度,即经济收益价值、成长机会价值、成就尊重价值、社会交际价值、环境优化价值和文化传承价值。

2.重庆民族地区居民感知旅游扶贫价值处于良好水平。对重庆市渝东南民族地区374 名当地居民的调研数据显示:整体来看,重庆民族地区居民感知旅游扶贫价值处于良好水平,各因子排序依次为环境优化价值(4.0092)、成就尊重价值(3.6168)、文化传承价值(3.5054)、成长机会价值(3.4617)、经济收益价值(3.3637)、社会交际价值(3.2749)。从6 个因子得分比较来看,环境优化价值处于优秀水平,反映出重庆民族地区居民对旅游扶贫的环境优化价值获得感高;成就尊重价值、文化传承价值、成长机会价值、经济收益价值、社会交际价值处于良好水平,但仍有很大提升空间;尤其是经济收益价值和社会交际价值排序靠后且与其他四个指标存在较大差距,反映出重庆民族地区居民对旅游扶贫的经济收益价值和社会交际价值获得感较低。

(二)讨论

基于以上研究结果,重庆民族地区提升居民感知旅游扶贫价值应重点采取以下措施:

第一,构建以贫困居民受益为基础的旅游扶贫利益分配机制,以提升民族地区居民感知旅游扶贫的经济收益价值。在直接分配制度上,政府部门可从政策制度上保障贫困居民获得经济利益的权利。政府部门在招商引资中对引进的企业提出“为贫困居民提供就业岗位”“为贫困居民参与旅游开发提供场地、指导便利”“改善当地基础设施”等附加条件。同时,政府可以在税费减免、贷款优惠、资金奖励、荣誉奖励等方面对积极承担旅游扶贫责任的企业给予奖励,以激发企业参与旅游精准扶贫的积极性。重庆民族地区村寨可组建集体经济合作社、集体小微企业,其在吸收就业、业务指导、生产资料帮扶等方面给予贫困居民更直接、有效的支持。在间接分配制度上,政府部门应建立民族地区旅游收入的二次分配制度,其作为福利型分配主要惠及不能从旅游业受益的贫困人口[16]。间接分配的资金来源于民族地区旅游税收、国有和集体企业的利润、旅游收益的集体分成等。二次分配制度应主要向贫困居民倾斜,通过最低生活保障金、贫困补贴等形式让贫困居民获得最大收益,同时兼顾其他收入阶层人口也共享红利,以实现旅游扶贫利益分配的效率和公平。

第二,完善民族地区旅游基础设施,以提升民族地区居民感知旅游扶贫的社会交际价值。重庆民族地区政府应借助于信息化技术建设旅游扶贫网络平台,并不断优化网络平台功能,使其具备旅游扶贫信息与政策查询、旅游扶贫网络交易、旅游扶贫管理系统、旅游扶贫网络教育与培训、旅游扶贫项目招商、旅游扶贫服务保障、旅游扶贫资讯与成果宣传等多种功能,为重庆民族地区旅游扶贫提供全方位的信息交流与沟通服务。同时,政府主管部门应策划节事活动以加强对外交流和营销推广。民族地区旅游主管部门应以节庆活动为载体,有计划地策划、组织、实施系列节庆营销活动,吸引媒体、社会公众和目标市场的兴趣与关注,以旅游品牌形象,提高民族地区的旅游知名度、美誉度。通过节庆活动平台,搭建民族地区当地居民与其他地区企业、民众进行经济、文化交流的平台和渠道,将当地居民纳入到旅游经济活动范畴,为当地居民创造更多的外部交流机会,增强当地居民对当地的情感归属感和获得感,运用情感联系手段提升当地居民感知的社会交际价值。

第三,实施贫困居民受益的旅游精准扶贫模式,以提升民族地区居民整体感知旅游扶贫价值。“贫困居民受益”是旅游精准扶贫的核心,贫困居民在民族地区旅游发展过程中广泛参与旅游经济活动,公平获取旅游发展带来的经济利益和发展机会,最终实现消除民族地区贫困和可持续发展目标,这是提升民族地区居民整体感知旅游扶贫价值的重要方式。重庆民族地区应实施以贫困人口为重心的旅游精准扶贫模式,根据地区实际因地制宜选择政府部门+贫困居民参与旅游精准扶贫模式、旅游企业+贫困居民参与旅游精准扶贫模式、村寨农户+贫困居民参与旅游精准扶贫模式、扶贫共同体+贫困居民参与旅游精准扶贫模式。