黄河百姓

何汉杰

朱宪民的作品灵气扑面,人生百态纷至沓来,瞬间真实又寓意不尽,在刹那间令人有一种历史的沧桑感。动中有静,静中有动,在方寸的画面中浓缩了如此多的诉说,意境又极深远。非“感动”二字可形容的。我想,艺术之为艺术,大概就应该是这样的吧。

——张贤亮

朱宪民

1943年生于山东省濮城,中国摄影家协会第六届、七届副主席,中国艺术摄影学会执行主席,中国北京摄影艺术协会主席,文化部摄影专业职称评审委员会主任,享受国务院艺术家特殊津贴。

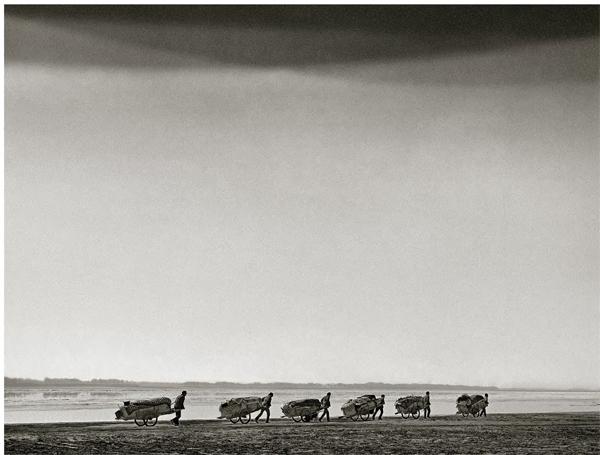

1976年,朱宪民重返阔别17年的故乡,在黄河大堤上久久徘徊,黄褐色的中原大地和滚滚东流的黄河展现在他的眼前,他的心中翻滚着难以抑制的激情。身背相机走南闯北、历经风雨的游子,无论走多远,根永远在这片黄河边的土地上。他心里明白,那片原本肥沃,现在却因为天灾人祸而贫瘠的土地,经历了亿万年的岁月,饱含着人们对美好生活的期待,人们对黄河的眷恋与热爱并不因为贫瘠而减少一分。

于是,他将镜头对准自己眼前这些生活在黄河岸边的中原人。他说:“当时,我的手在颤抖,取景框模糊了,我猛然清醒——这才是我真正要寻找的艺术真谛!”

是啊,他在生命深处的情感中找到了自己的方向,从此他的镜头前再也抹不掉那一片来自中原大地与滚滚黄河的底色。

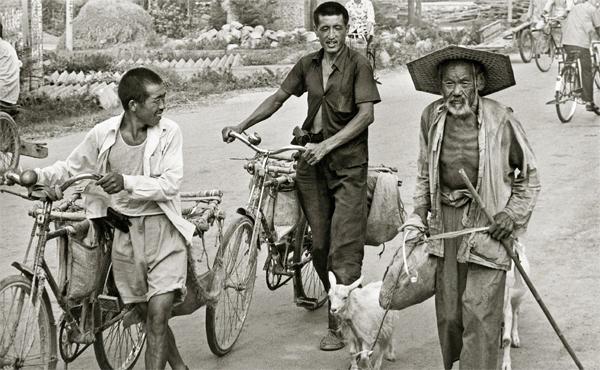

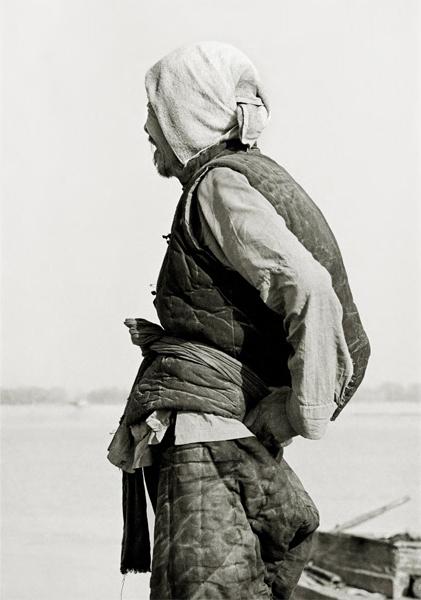

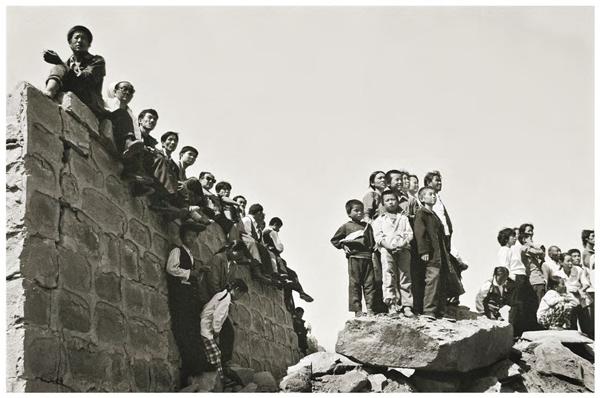

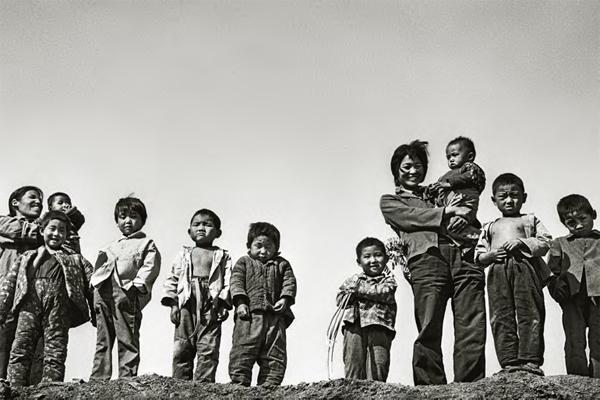

帶着一种不可遏止的创作欲望,1978年初春,朱宪民怀着反思后的清醒重返故乡,开始了“黄河人”的拍摄。他骑一辆自行车,在弟弟的陪同下,沿着黄河岸边行进了近百里路程,呈现在眼前的一切,熟悉又陌生。二十几天的辛苦拍摄,他将自己融入众多的父老乡亲、兄弟姐妹之中,他看到的是千百年来,同自然和命运顽强抗争的黄河儿女,是勤劳忠厚、默默无闻,肩负重担却真情付出的万千百姓。于是他的镜头下有了《黄河摆渡的老艄公》《集市》《父子俩》等上百幅动人心弦的作品。

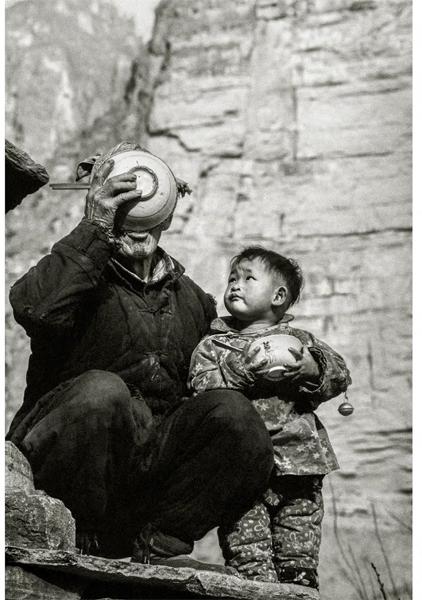

1980年冬天,奔腾了大半年的黄河安静下来,她要进入休眠期了。中午的阳光正好,照在离河边不远的村子敦实的土墙上,纵横交错的纹理是那堵墙经过岁月洗礼的荣光。墙根儿下是一对正在吃饭的爷孙,爷爷糙砾黝黑的手抠住有些残破的粗瓷碗底,将碗口立起来,大拇指把筷子抵在碗沿儿上,碗里最后一点汤水顺势流进嘴里。那碗口比人脸还大,把整张脸遮起来,只留下一片泛着些许油光的厚实的下嘴唇。旁边裹着棉衣的孙子,大概吃得快,双手捧着碗,嘟嘴仰头,望向爷爷的碗,他那样专注,并没有发现远处对着他的镜头。

按下快门的是37岁的朱宪民。那一刻,他是欣喜的,他爱这情景,爱这情景中的人,爱这人脚下的土地,爱这人身旁的黄河。风云变幻,情随事迁,这样的情境无数次地重复着,镜头那边的风景和人在变,镜头这边的人也在变,唯一不变的是凝聚在图像中的那一颗热爱黄河、情系百姓的心。

60年间,朱宪民以温情的眼光客观地记录着四代人的衣食住行,记录着他们穿什么样的衣服、留什么样的发型、端什么样的碗、迈什么样的步子,怎么笑、怎么哭、怎么劳动、怎么休闲……为这个时代留下了一份厚重而形象的历史文献。